samedi, 27 janvier 2024

Rousse

Quand j’ai cherché le livre dans une librairie où je vais rarement – trop grande, trop généraliste – le libraire à qui je l’ai demandé, pensant que j’en avais entendu parler de cette façon, m’a montré du doigt la table réservée aux ouvrages « passés à la télé ». Et effectivement, ce que je vais dire est méchant, mais Rousse est un livre parfaitement calibré Grande Librairie (du trapen-art).

Mais bref. Reprenons au commencement. Rousse, premier roman publié de Denis Infante (« envoyé aux éditions Tristram par la poste » dit – dans un exaspérant mensonge plein d’affèterie – le rabat de la 3e de couverture), est l’histoire d’une renarde, racontée du point de vue de la renarde (et aussi, par bribes, du point de vue de plusieurs autres animaux non humains). Comme beaucoup de livres commencent à filer ce filon, je me dis à chaque fois que je devrais relire La dernière harde de Genevoix ou De Goupil à Margot de Pergaud – très lointains souvenirs.

Le livre est en trois parties de longueur inégale : « La matière » (pp. 9-94 ; récit à la troisième personne mais du point de vue de Rousse), « L’esprit » (pp. 95-128 ; récit de Rousse à la première personne), « L’existence » / ‘Eau amère du monde’ (les trois dernières pages, encore narrées par Rousse). Pour dire la différence de point de vue, pour tenter d’écrire en non-humain (c’est tout le paradoxe, voire l’aporie, du perspectivisme [cf travaux d’Emilie Dardenne notamment]), Denis Infante invente une syntaxe qui s’écarte partiellement de la langue française standard. Le trait le plus saillant est l’absence d’articles définis, toujours remplacés par des articles ø. D’autres traits moins évidents s’ajoutent à ce dispositif, en particulier la surabondance d’adjectifs (au point qu’autour des pages 30-40, ne voyant plus que ça, je lisais en repérant tous ceux qui n’apportaient absolument rien, voire affadissaient le récit).

Autre écart, le choix de procéder fréquemment à des inversions sujet/verbe que pas grand-chose n’explique : « Puis, au point du jour nouveau, aussi brusquement qu’elles avaient commencé, cessèrent rafales, s’évanouirent hurlements, se turent grondements, retomba poussière. » (p. 92) Je pense que c’est juste un écart, juste une manière d’affecter des marqueurs linguistiques à la différence, à ce qui différencie fondamentalement l’instance focalisatrice des narrateurices ou protagonistes habituel·les des récits publiés.

Donc dans cette langue – et j’insiste sur le fait qu’en ce sens c’est un livre très littéraire, très écrit, expérimental – nous est raconté une sorte de conte. Ce conte, comme on va finir par le comprendre quand Rousse aura franchi le grand fleuve, est un récit post-apocalyptique : curieusement, l’espèce humaine a été anéantie, mais les animaux ont survécu. Les animaux ont survécu, mais peut-être en mutant (cf les kraken/krakodiles), et surtout dans un espace géographique difficile à définir, dont le paysage pourrait être celui de l’Amérique du nord, mais où vivent et cheminent des éléphants. Hypothèse commode : le désastre a modifié totalement le climat des continents. Mais est-ce si sûr ?

C’est sans doute cela, la grande réussite du roman de Denis Infante : cette incertitude. Ce qui est moins réussi, c’est la façon dont le récit ne cesse d’investir la nature et les animaux non humains d’un spiritualisme new age pas très inventif et faussement apolitique, avec le personnage du corbeau « Noirciel, qui est Maître, qui sait » (passim), grand initiateur qui relève plus de Yoda que de Bouddha (même si en fait ici ça revient au même).

*

* *

En écoute : Evgueni Galperine – Theory of Becoming (ECM, 2022). Beaucoup écouté cet album à l’automne, et de nouveau ces jours-ci. Avec sa couverture faite de deux œuvres (gravure et huile) représentant un loup usant d’un masque humain, l’album était idéal pour accompagner la fin de ma lecture de Rousse. Par contre, rien de kitsch dans ce projet dont les compositions électroniques / samples s’ornent sur certains titres de phrases trompette et violoncelle, l’ensemble très beau, très poignant, et plutôt in-ouï.

17:00 Publié dans Livres 2024, Musiques 2024, Questions, parenthèses, omissions, WAW | Lien permanent | Commentaires (1)

Touche pas à mon peuple

Enfin pris le temps de lire le petit essai que Claire Sécail consacre à une lecture de l’émission de Hanouna – et à tout le système qui l’accompagne – comme d’une démarche populiste.

Moi qui lis très peu de sciences politiques, ça m’a permis d’affiner la définition même de populisme, que Claire Sécail appuie sur les travaux de Cas Mudde et Cristobal Rovira Kaltwasser (« idéologie peu substantielle ») :

Cyril Hanouna élabore un système de valeurs bien plus qu’un système de pensée : chez lui, les qualités humaines sont un moteur plus important que les idées pour concevoir l’organisation et les objectifs d’une société. […] En effet, la morphologie rudimentaire et malléable du populisme fonctionne comme un moule dans lequel peuvent se côtoyer plusieurs « idéologies denses »… (p. 52)

Moi qui ne regarde jamais Hanouna (mais vois passer les séquences les plus choquantes, celles qui devraient valoir des sanctions de l’ARCOM), ça m’a permis d’avoir une meilleure vision de l’histoire de cette émission, et surtout de l’évolution tant de l’émission elle-même que de Hanouna en tant qu’animateur/prescripteur manipulateur. En un sens, ça a commencé ainsi : « Registre verbal simple, direct et fleuri d’argot, identification à l’ « homme de la rue », valorisation de l’inculture, stéréotypes sexistes, familiarité avec les invités : ce style est mis en avant pour rejeter le langage technique ou précieux attribué aux élites et ainsi faire corps avec le « sens commun » du peuple. » (p. 17) Et ça se poursuit / termine ainsi : « Le gagnant ? L’extrême-droite politique et culturelle, qui a bien compris l’intérêt d’investir la scène d’un divertissement dévoyé pour y promouvoir la version ripolinée de sa guerre de civilisation et imposer des idées d’autant plus dangereuses qu’elles avancent au nom d’un bon sens populaire. » (p. 77)

Ça coûte 6 euros, ça se lit en une heure, et c’est indispensable.

En écoute – un des disques offerts par ma mère : le disque de 2001 du trio de Sylvain Beuf (avec Diego Imbert à la contrebasse et Franck Agulhon à la batterie). Je connaissais ce disque, écouté chez ma mère quand elle l’avait acheté, back in the days. Il y a des compositions magnifiques (‘Ornette’ / ‘Catering de Médicis’ / ‘31 janvier’), et cette formule du trio m’évoque – un cas flagrant de plagiat par anticipation – les disques du groupe tourangeau Steak !

15:00 Publié dans Jazeur méridional, Livres 2024, Musiques 2024 | Lien permanent | Commentaires (0)

vendredi, 26 janvier 2024

26012024

Depuis bientôt deux semaines je me suis remis à l’écriture de sonnets, toujours sur Facebook car la fenêtre de publication Facebook est ce qui libère mes doigts ou mon cerveau ou les deux bien sûr.

Et je me demande – j’ai commencé à les archiver dans un document Word – si je devrais les proposer à une revue, ou à une maison d’édition, car ces nouveaux sonnets ont un principe commun : ils se servent de, voire abusent des, parenthèses. D’où leur titre (provisoire) : Sonnets braqués.

08:05 Publié dans 2024, Ecrit(o)ures, Gertrude oder Wilhelm | Lien permanent | Commentaires (0)

jeudi, 25 janvier 2024

25012024 — du ũ au ọ

Il est important d’aller piocher dans les caractères le š et le ć pour écrire correctement Ugrešić, il est important de bien aller chercher le o souscrit pour orthographier ọgbanje et les voyelles tildées pour ne pas simplifier Ngũgĩ en Ngugi (ça m’a beaucoup agacé dans la thèse de décembre – zéro effort). Ainsi ai-je parenthésé ou digressé (mais brièvement) ce matin lors du séminaire de master : parler de savoirs situés, de décolonisation des esprits, sans suivre à la lettre les différences d’alphabet, c’est en partie une forfaiture. Oui, mais, et j’ai pu vérifier, après notre déjeuner avec Ez. (on imagine mal qu’on ne s’était pas vraiment vus encore en 2024), que si les deux voyelles tildées sont bien dans les caractères spéciaux de Word, le o souscrit n’y est pas, et donc il faut aller le copier-coller à partir de la WP anglophone, et même pas de la version en ligne de l’article (majeur – à lire) d’Akwaeke Emezi (alors que dans Freshwater et ailleurs Emezi l’écrit bien avec le o souscrit).

17:57 Publié dans 2024 | Lien permanent | Commentaires (0)

mercredi, 24 janvier 2024

24012024

Aujourd’hui, j’étais vraiment épuisé, et malade. Toute la journée j’ai surnagé, de réunion de département et galette / pot de retraite de notre secrétaire F* en rendez-vous au garage pour l’entretien de la bagnole (c’est rarement la voiture et souvent la bagnole (parfois la caisse et jamais la tire)), et me suis couché/effondré à huit heures et demie. Je me traîne ce virus (et vous le comprenez, je n’écris pas ça ce mercredi mais rétrospectivement). Fait, au garage, en attendant que me soit restituée ma bagnole, un de mes célèbres demi-selfies , en train de lire Baba Yaga a pondu un œuf de Dubravka Ugrešić : demi-selfies car je poste toujours une photo de la page que j’étais en train de lire et un autoportrait à demi ou trois quarts planqué derrière le bouquin. Ce ne sont pas mes publications les plus populaires, que ce soit sur Twitter ou Facebook, mais il y a toujours deux ou trois likes, et je me dis que sans avoir pris beaucoup de temps j’ai pu susciter un peu de curiosité, ici pour ce roman que j’ai fini par acheter après avoir entendu la traductrice Chloé Billon en parler avec tant de passion à Arles. Or trois jours plus tard – car ce post daté du mercredi je l’écris samedi matin – il n’a eu aucun like, on s’amuse. Mais même malade je lis et je réfléchis, ça ne va pas trop mal.

07:46 Publié dans 2024 | Lien permanent | Commentaires (1)

mardi, 23 janvier 2024

23012024

Aujourd’hui, après avoir réussi quand même à faire cours (finalement, la discussion autour de Girl de Jamaica Kincaid a occupé toute la séance), j’ai appris, en discutant avec deux étudiantes, qu’une de leurs camarades, dont je demandais des nouvelles car je pensais qu’elle faisait partie de celles qui étaient parties à l’étranger pour le second semestre, a en fait abandonné le cursus en décembre. Cela m’a fait de la peine, car j’avais ces étudiant·es l’année dernière en L1, et elle, elle était redoublante ; toute l’année elle s’est accrochée, et elle a donc réussi à passer en L2. De mon point de vue, le plus dur était fait ; le cas des étudiant·es qui redoublent leur L1 puis enchaînent les années suivantes est assez classique. Elle a donc jeté l’éponge ; c’est triste. En novembre, je l’avais vue et elle semblait hyper motivée pour candidater à un poste d’étudiante d’échange en Afrique du sud. Ce que je devine de sa situation me déprime plus encore, je dois le dire.

17:47 Publié dans 2024, WAW | Lien permanent | Commentaires (1)

lundi, 22 janvier 2024

22012024

C’était difficile, aujourd’hui, avec – entre autres – ces allers-retours, et toujours impossible de trouver le temps et surtout l’énergie de me remettre à la traduction. Je commence à angoisser.

20:48 Publié dans 2024 | Lien permanent | Commentaires (0)

dimanche, 21 janvier 2024

Odyssée des filles de l’Est

« Selon le Petit Larousse des expressions, ce genre de situation s’appelle un cul-de-sac. Selon Rada Goranova, ça s’appelle une agression sexuelle. » (pp. 128-9)

Ce bref roman est décapant. C’est le deuxième livre de son autrice, Elitza Gueorguieva, et elle y fait se croiser une étudiante en cinéma arrivée à Lyon au tournant du siècle et d’une prostituée appartenant à la génération précédente. Les commentaires « de biais » sur la langue française rappellent un peu kantaje (quant à je) de Katalin Molnar, mais d’une façon à la fois moins formaliste et peut-être plus politique.

Ce bref roman est décapant. C’est le deuxième livre de son autrice, Elitza Gueorguieva, et elle y fait se croiser une étudiante en cinéma arrivée à Lyon au tournant du siècle et d’une prostituée appartenant à la génération précédente. Les commentaires « de biais » sur la langue française rappellent un peu kantaje (quant à je) de Katalin Molnar, mais d’une façon à la fois moins formaliste et peut-être plus politique.

Lors de leur improbable rencontre, Dora raconte comment, juste avant l’effondrement du régime communiste, les Bulgares de la minorité turcophone ont été forcé·es de changer leur identité et de renoncer entre autres à leur langue, ou d’être déporté·es en Turquie.

Pour user d’une expression à la mode, Elitza Gueorguieva dit les termes. Et même : elle les forge, les scrute, les élabore. Elle ouvre le texte aux termes. Il y a là du Quintane et du Leiris, un soupçon aussi de Herta Müller.

(Aller lire à présent son premier livre.)

18:35 Publié dans Livres 2024 | Lien permanent | Commentaires (0)

sans son stylo avec mon stylo

D’emblée en librairie c’est un volume tête-bêche.

˙ǝɹʌıן ǝן ʇıɐןqɯǝssǝɹ ıonb à ɹǝɹébbns ɹnod sǝɔnʇsɐ’p éןqnopǝɹ ʇuɐʎɐ ɹnǝʇıpé’ן 'xnɐıɔos xnɐǝséɹ sǝן ɹns sɐd sıɐɯ ǝɥɔêq-ǝʇêʇ ǝɯnןoʌ un ʇsǝ’ɔ ǝıɹıɐɹqıן uǝ

Le mot tête-bêche est parfait : un circonflexe de chaque côté du trait d’union. Un peu comme ce volume, ou ce livre ou cet ouvrage : dans un sens, on lit sans son stylo et dans l’autre avec mon stylo.

Il n’y a pas de pagination, mais sans son stylo « fait » 80 pages, tandis qu’avec mon stylo n’en fait « que » 72.

Le nom de l’auteur n’apparaît nulle part mais il paraît – merci le paraîtexte – que c’est Philippe Annocque. Ce serait bien son genre. Avec son genre.

On ne va pas vous raconter ce que racontent ces deux récits qui n’en forment qu’un seul ; Enfin, on va peut-être vous le raconter. Comptez pas sur moi.

Si : c’est un livre répétitif. C’est un livre un peu répétitif. C’est un livre répétitif. C’est un livre à peine répétitif. C’est un livre répétitif. C’est un livre passablement répétitif. Il paraît que c’est un livre répétitif. Un jazzman allemand — mais il est mort — m'a suggéré que c'était un livre répétitititititititititif.

C’est un livre répétitif. Et en même temps c’est un livre diffracté. Je, il, on, son, mon. Un livre de pronoms et de prépositions.

Il paraît que je pourrais multiplier les paragraphes à faire le malin comme ça mais ça n’a aucun intérêt donc je vais plutôt vous dire comment j’ai lu ce livre. J’ai commencé par lire un petit tiers de avec mon stylo, puis j’ai lu les 8 ou 10 premières pages de sans son stylo. Puis, j’ai alterné un peu avant de finir avec mon stylo d’une traite – ce n’est pas « d’une traite » puisque tu es en train d’expliquer que tu l’as lu en plusieurs fois – puis de lire sans son stylo jusqu’au dénouement.

Peut-on dénouer les pronoms ?

Pourrai-je dénouer cette absence de stylo – vu qu’on j’écrits au clavier.

Qu'importe. Allez lire, avec vos yeux et sans mes yeux. Si vous choisissez de lire à tour de rôle une page de chacun des deux textes, prenez d'ores et déjà rendez-vous avec votre médecin, car la tendinite vous guette.

12:37 Publié dans Ecrit(o)ures, Livres 2024 | Lien permanent | Commentaires (0)

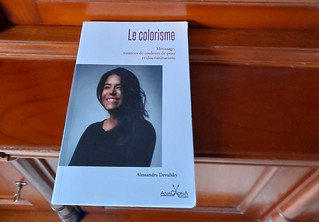

Le colorisme (Alessandra Devulsky, trad. Paula Anacaona)

L’éditrice et traductrice Paula Anacaona poursuit son travail précieux et essentiel de faire connaître en français tout un corpus de sociologie et d’anthropologie brésilienne. J’avais recensé en 2021, pour Littéralutte, deux essais fondamentaux de Djamila Ribeiro. Ici, j’ai eu le grand plaisir de lire l’essai d’Alessandra Devulsky Le colorisme. Métissage, nuances de couleurs de peau et discriminations (2021, 2023).

Il se trouve que ma lecture de l’essai a commencé peu après plusieurs billets de Patrice Nganang lors de la mort de Henri Lopes, et dans lesquels il disait notamment – dans le contexte africain, donc – qu’il fallait rétablir la vérité, et que le « métissage » vanté par Lopes n’était qu’une dissimulation néo-coloniale des spectres coloristes :

Ce qui reste, c'est le sang qui a coulé sous sa responsabilité, le sang, le sang, le sang de son propre peuple. Ce qui n'est pas dit, et qui se manifeste au Cameroun aussi, est que le colorisme était son instrument de pouvoir – le fait d'être métisse, tel qu'on le voit au Cameroun aussi, bref, le racisme à l'envers qu'il appelle “métissage”. Non, c'est le colorisme. (P. Nganang, post Facebook au sujet de la nécro de Henri Lopes dans le NY Times, 3 décembre)

Comme plusieurs passages de l’essai d'Alessandra Devulsky sont très importants et qu’ils vont me servir à articuler plusieurs arguments lors de mes cours (en particulier séminaire de master et cours de 2e année sur les écritures féminines décoloniales de la Caraïbe), je les reproduis ici tout en vous incitant à vous procurer cet essai (et à aller explorer le catalogue des éditions Anacaona).

Le colorisme ne se limite pas seulement à l'aspect physique ; il reflète une hiérarchie raciale pernicieuse qui correspond à un projet politique : diviser les Noir·es pour entraver l'émancipation socio-raciale. Au Brésil, l'esclavage et le processus colonial se sont servis de ses hiérarchies raciales, ce qui a impacté la construction identitaire de ces sociétés. (p. 12)

Le capital se sert de données culturelles pour fragiliser la majorité des femmes – qui, dans le cas du Brésil, sont noires – hiérarchisant ainsi les corps par la stratification des oppressions basée sur le colorisme, et fragmentant le corpus politique noir en lui imposant la falsification de ses négritudes et blanchités. Le colorisme est donc un témoignage vivant de la plasticité des technologies du capital. (pp.69-70)

La manière dont sont exploités les pays africains, asiatiques et latino-américains est la preuve vivante que certaines pratiques prédatrices sur les êtres humains et l'environnement sont tolérées dans le Sud parce que c'est là qu'habitent celles et ceux dont l'humanité peut être bafouée. Les crimes environnementaux comme ceux de Brumadinho et de Mariana, l'esclavage moderne dans les campagnes du Brésil, qui touche en grande majorité les Noir·es, le recours au travail infantile dans les mines de cobalt et de diamants au Congo, montrent à quel point la racialisation de ces populations autorise l'exploitation irrationnelle des ressources – quitte à menacer directement leur vie. (p. 75)

Penser que le métissage mettra fin au racisme par la superposition de traits et d'origines revient à oublier que le colorisme ne se résume pas à des traits et marqueurs raciaux. Le colorisme se développe main dans la main avec le racisme, ce qui en fait une technologie sociale intersectionnelle qui intériorise aussi des vecteurs socio-économiques, culturels et historiques dans ses classifications et attribution de valeurs. (p. 78)

Contre les accusations de communautarisme ou d'identitarisme

Confondre le processus de réécriture des récits et de rétablissement de la vérité avec un identitarisme à la seule recherche d'un statut est une simplification vulgaire de ce que signifie, historiquement parlant, l'opposition à des processus d'oppression systématique. (p. 80)

Voyant la négritude comme un objet d'étude et un vecteur d'orientation politique, les femmes noires à peau claire ont progressivement trouvé une appartenance politique et raciale. Abandonner la subalternité de la « presque » Blanche pour l'agentivité de « l'orgueil noir » dépend de la place que l'on trouve pour soi dans la multiplicité des africanités existantes, et de la reconnaissance de ce que l'on sait avoir toujours été.

L'abandon des pratiques de blanchiment dépasse de loin le seul domaine esthétique, le désir d'être accueilli·e ou accepté·e par les groupes de pouvoir : il s'agit de comprendre tout ce que nous avons perdu dans les processus coloristes d'assimilation de l'africanité au sein des modèles normalisateurs blancs. de fait, se reconnecter avec les liens familiaux et communautaires, religieux et culturels, aidera celles et ceux qui ont fini par comprendre que l'assimilation raciale fait partie du projet de blanchiment – un projet qui, bien loin de vouloir intégrer ce qui n'est pas blanc aux sphères de pouvoir, cherche seulement à discréditer et à vider de valeur tout ce qui s'éloigne de la norme érigée par les Blancs pendant des siècles. (p. 120)

Tourner le dos aux réflexes dissimulés offerts par la blanchité est un acte politique, qui requiert de se libérer du racisme et du colorisme pour être vécu dans sa plénitude. S'affirmer Noir·e ou autochtone au Brésil exige bien plus qu'une seule volonté, ou des arrières grands-parents esclavagisés ou appartenant à une ethnie en voie de disparition. Cela exige d'embrasser les luttes d'un peuple qui n'a jamais renoncé à sa liberté même sous le viol, la perte de ses caractéristiques et d'une partie de son histoire. (p. 121)

11:52 Publié dans Affres extatiques, Livres 2024, WAW | Lien permanent | Commentaires (0)

Si seulement je pouvais hiberner (Zoljargal Purevdash)

Les enfants se serrent dans le même lit, tandis qu’un vieux pneu crame dans le poêle. On voit la buée s’échapper des lèvres de l’aîné qui révise pour le concours national de physique. Des kilomètres en camion dans des banlieues sales et gris-jaunes pour livrer des carcasses de moutons. Et, au milieu de tout cela, des rêves soudains, étranges, des sourires et des rires.

Dans l’avant-dernière scène, on ne saura pas ce que signifie l’expression de son visage quand il découvre les résultats (la caméra est placée derrière la vitre et l’image est occupée sur la moitié inférieure par les feuilles affichées). Démonter les piquets, voler en plein jour des poutres de charpente, débarder des billots et des grumes — le jeune génie des sciences physique s’éclate aussi sur du rap quand il essaie d’oublier à quel point il vit dans la misère. Les musiques, très diversifiées, sont parfaitement en phase avec chaque scène (mais pas moyen de trouver les références du rap justement).

Je suis en total désaccord avec le critique du Monde qui écrit que la « vocation réaliste est largement battue en brèche par la pente appliquée d’un récit positif qui épouse complètement, en termes d’élan dramatique, l’ossature du concours » et qu’il s’agit d’un film méritocratique. Le film montre au contraire les impasses du discours méritocratique : Ulziibayar finit par passer les épreuves mais à l’écart des autres, après avoir dû sécher les cours pendant plusieurs semaines et manquer de voir son frère mourir. Les deux dernières scènes ne permettent absolument pas de savoir s’il est admis, ni si la famille échappera à la misère. Les obstacles à l’ascension sociale – et même cette expression semble galvaudée tant ce n’est pas du tout ça qui est en jeu – sont nombreux : retour au village, inertie des services sociaux, spectre permanent de la débrouillardise…

10:10 Publié dans 2024, Tographe | Lien permanent | Commentaires (0)

21012024

Jour de la tête de veau – symbolique puisque je suis complètement végétarien depuis quatre ans. Les Louis XVI d’aujourd’hui – Arnault, Bolloré, Bettencourt-Meyers, Oudéa-Castéra, Niel, Drahi, Mulliez, Bouygues – n’ont pas les ailes rognées, encore moins la tête tranchée.

Huit ans aussi depuis la mort du poète Ludovic Janvier. J’avais alors partagé un poème de sept vers, intitulé “Détour”, et qui est un des plus beaux textes qui soient sur la double consciousness et sur le devenir-écrivain.

En regardant ce matin l’interview du jeune romancier/poète Victor Malzac sur le fil du média Brut (le garçon est malin, il tape où il faut, mais son roman, en soi, n’a pas l’air de casser trois pattes à un canard), je me disais que si j’avais publié à vingt ans ce que j’imaginais, et si j’avais eu la « carrière » d’écrivain dont je rêvais à quinze, je trouverais probablement tout ce que j’ai publié assez piètre, j’assumerais sans assumer, bref…

09:34 Publié dans 2024, Blême mêmoire | Lien permanent | Commentaires (0)

samedi, 20 janvier 2024

The Promise

C’est le roman qui a valu à Galgut des torrents d’éloges – il n’est que de voir l’insupportable double rabat qui sert de couverture à cette édition de poche Vintage – et le Booker Prize 2021. Malgré les réserves que j’ai formulées, j’ai nettement préféré The Impostor, et je me dis à présent que c’est The Good Doctor qu’il faudrait lire, et – après en avoir parlé avec mon amie M*, qui est spécialiste des littératures sud-africaines, et de Galgut notamment – les premiers romans, car ce qui me retient (beaucoup) dans l’écriture de Galgut, c’est son côté trop maîtrisé, trop abouti, trop parfait en un sens. Il faudrait que je m’explique de ce « trop parfait ».

C’est donc un très bon roman, sans doute, si on s’en tient aux questions de maîtrise formelle et narrative : les changements de point de vue fréquents s’entrelacent de façon subtile à un point de vue omniscient ; le narrateur omniscient, quoique très discret, donne une forme de tonalité morale mais difficile à interpréter ; les notations ironiques succinctes, qu’il est difficile d’attribuer à tel personnage ou à la voix narrative, participent d’un portrait pessimiste de la société sud-africaine.

Mais… mais… mais…

Plus j’avançais dans la lecture, plus je trouvais les personnages factices, creux. La fameuse promesse du titre, dévoilée d’emblée, sert de fil conducteur – en fait, c’est cousu de fil blanc, jusqu’à sa fonction de décryptage des relations entre Blancs privilégiés de la société d’apartheid et Noirs victimes de ségrégation jusque dans les années 2000-2010. De plus, beaucoup de remarques misogynes émanent de la voix narrative principale (cf description, grossophobe pour tout arranger, de la notaire à la p. 280), sans compter un certain nombre de clichés sexistes qui servent d’astuces narratives (le dernier § sur la ménopause est totalement hallucinant pour un roman publié au 21e siècle – j'ai quasiment hurlé en lisant ça).

À force de vouloir dresser un portrait réaliste, sans fioritures de l'Afrique du Sud, le récit est d'un cynisme qui finit par rejoindre le discours suprémaciste blanc sur l'incompétence des Noirs. C’est ce qui m’avait déjà gêné dans The Impostor. Dans The Promise, les Noirs – catégorie homogène, fourre-tout – restent totalement marginalisés, sans voix dans le récit, et même ceux qui expriment une révolte sont ridiculisés, réduits au traumatisme de la prison, comme si l'argument de la confiscation du pouvoir économique par les Blancs était dérisoire : quand Lukas s’insurge contre la bienveillance paternaliste d’Amor, dans le dernier chapitre, je me suis dit que Galgut allait vraiment proposer ce point de vue à contre-courant du reste du roman… mais non… il choisit de raconter cet échange houleux du point de vue d’Amor, et donc d’en conclure que Lukas se trompe de colère et ne comprend pas qu’Amor est du bon côté.

Comme pour The Impostor, je n’ai pas cherché longtemps mais je m’étonne de ne pas trouver d’articles qui analysent ces traits néo-coloniaux qui usent de stéréotypes raciaux au lieu de les déconstruire.

11:36 Publié dans Affres extatiques, Lect(o)ures, Livres 2024, Questions, parenthèses, omissions | Lien permanent | Commentaires (0)

vendredi, 19 janvier 2024

19012024

Les couleurs n’ont pas été retouchées.

Les couleurs n’ont pas été retouchées.

J’étais dans la salle des profs de Fromont ; en reprenant mon manteau, peu avant midi, j’ai aperçu cette enfilade de bancs que j’avais déjà vue une heure plus tôt, et j’ai décidé de prendre la photo avec mon smartphone vert.

Je l’ai simplement recadrée, d’où ce format étiré, avant de la poster sur Flickr.

Ces bancs ont été installés récemment, avec la volonté de rendre le site Fromont moins inattrayant, moins glauque.

12:49 Publié dans 2024, Moments de Tours, Où sont passées les lumières?, WAW | Lien permanent | Commentaires (0)

jeudi, 18 janvier 2024

Les Âmes aux pieds nus

Ce recueil, d’une poète d’origine syrienne dont je connaissais déjà les Métro-poèmes, est émouvant, avec quelques portraits très rudes. Maram al-Masri, qui écrit en arabe et se traduit elle-même (si j’ai bien compris – l’édition est peu claire), a écrit cet ensemble de poèmes pour tenter de creuser le sujet des VSS – et justement d’aller au-delà d'un acronyme qui devient trop souvent commodité : le recueil parle des violences faites aux femmes, des discours qui les entourent, des hypocrisies, de ce qui demeure indicible ou ineffable ou insupportable à dire.

19:49 Publié dans Livres 2024 | Lien permanent | Commentaires (0)

18012024

Ces jours-ci, et c’est peut-être cet état un peu grippal (sinusite, mal de gorge, migraines) dans lequel j’ai rechuté depuis une semaine, j’ai facilement la main droite glacée, en particulier quand je travaille longuement à l’ordinateur, comme en ce moment, chez moi. Au bout d’une demi-heure, peut-être, je me rends que les doigts de la main droite en particulier sont glacés, alors que la main gauche par exemple est tout à fait « normale », et que je n’ai d’ailleurs pas froid, qu’il ne fait pas froid. C’est pareil au bureau de l’université, je crois.

*

* *

Autre chose, un peu d’écume : ce matin une collègue m'a appris qu'elle connaissait un (jeune) Tybalt qui faisait de l'escrime, et que, comme il y avait un (jeune) Roméo dans le club de ses fils à Tours, elle imaginait avec délices un duel Tybalt/Roméo. Alors, je sais que dans Roméo et Juliette, ça ne s'affronte pas au ping, mais j'ai trouvé, dans l'appli de la FFTT, une bonne centaine de Roméo, dont un joue en benjamin à Castelnau-le-Lez, et un seul Tybalt, qui joue en benjamin à l'ASTT Camargue, dans le département voisin du Gard. Il n'est donc pas impossible qu'au niveau régional il y ait un jour un affrontement Tybalt/Roméo au tennis de table.

14:20 Publié dans 2024 | Lien permanent | Commentaires (0)

mercredi, 17 janvier 2024

Comment dire ce vers de Rimbaud ?

Réécoutant — via Ferré — un Rimbaud que je connais presque par cœur – via Ferré –, je m'aperçois qu'un vers est, sinon faux, du moins cacophonique. Il s'agit du vers 23 des “Assis” :

« Ouvrant lentement leurs omoplates, ô rage ! »

En effet, pour que ce soit un alexandrin, il faut bien faire la liaison omoplate-z-o-raj... et c'est ici que se trouve la cacophonie. D'ailleurs, Ferré, qui exprime toujours magnifiquement les subtilités de la versification (enjambements, diérèses, entre autres — pour les vers de 9 syllabes, allez écouter sa version du poème de Verlaine, “Il patinait merveilleusement”), ne conserve pas la liaison, ni dans la version enregistrée en album, ni dans les récitals. Il dit : “leurs omoplate — ô rage” (comme si c'était un singulier ou un pluriel amuï de chanson populaire).

L’excellent poète, romancier et traducteur Lionel-Édouard Martin a suggéré sur Facebook qu’il pouvait s’agir d’une erreur de copie sur l’exemplaire que l’on a, et qui est de la main de Verlaine. Comme la césure 5/7 est très rare chez Rimbaud, il est aisé d’imaginer le vers de Rimbaud comme suit :

En ouvrant lentement leur omoplate, ô rage !

mardi, 16 janvier 2024

16012024

Le Printemps des poètes est une manifestation réac, très à droite, et qui gnangnantise la poésie en la cantonnant dans les fleurettes et les jolis sentiments ; je trouve donc que, comme parrain, le nullard facho Sylvain Tesson lui sied parfaitement.

14:24 Publié dans 2024, Indignations | Lien permanent | Commentaires (0)

lundi, 15 janvier 2024

Vivent les corneilles

Vivent les corneilles, lu en 4 ou 5 jours, à raison d’un chapitre par ci par là. (C’est le bon mode de lecture, à mon sens : ça imprègne davantage.)

Le sous-titre résume bien le propos : un plaidoyer pour une cohabitation responsable.

Je n’aurais pas connu ce livre si je ne suivais pas, depuis quelque temps, sur Twitter, Marie-Lan Taÿ-Pamart, ornithologue qui participe très activement au comptage et au suivi des populations de corneilles à Paris (et qui a beaucoup d’humour).

L’auteur est Frédéric Jiguet, directeur du CRBPO (Centre de recherches sur la biologie des populations d’oiseaux) au Muséum, et, depuis 2015, coordinateur des projets Corvidés pour la région parisienne. L’objectif du livre est de démontrer que : i) les corneilles (spécifiquement) sont des oiseaux sociaux et territoriaux passionnants ii) il ne s’agit pas de nuisibles à éradiquer, c’est-à-dire avec lesquels la cohabitation est impossible iii) le coût financier de l’effarouchement, du piégeage et des destructions est élevé… et inutile, voire – dans certaines cas – contre-productif.

Pour aider les agriculteurs, notamment, face aux déprédations dans leurs champs, il est primordial, selon F. Jiguet, de ne pas exterminer ou effaroucher bêtement les corneilles et les autres corvidés. Il y a une page très belle sur la manière dont l’essor de la maïsiculture bretonne et le fonctionnement même de cette culture sont les principaux responsables de l’augmentation des populations de choucas dans l’ouest de la France (ch. 11).

De même, les corneilles ne font pas courir de risque à la population humaine parisienne, ni par leur comportement – l’agressivité ponctuelle de certains individus est très bien expliquée, au sens où F. Jiguet explique comment il a fini par la comprendre (ch. 7) – ni au plan épidémiologique (ch. 13 et 17).

Le livre se décompose en brefs chapitres thématiques, entrecoupés de QR-Code qui permettent d’accéder directement à des vidéos illustrant le propos scientifique / éthologique / technique du chapitre. Le ton est enjoué et drôle, ce qui n’empêche pas d’apprendre des dizaines de choses, et l’humour se cache dans les détails : l’épigraphe est de Pierre Corneille, et les dessins d’illustration de Guillaume… Reynard.

Il me reste à lire la bande dessinée La Femme corneille (shortlistée pour le Prix Maya 2024).

14:43 Publié dans Livres 2024 | Lien permanent | Commentaires (0)

dimanche, 14 janvier 2024

Clèves

Clèves de M.D. : fini hier soir. Vite lu ; c’est l’avantage de M.D., même si on se dit qu’on manque des choses, qu’il faudrait lire M.D. plus lentement, en approfondissant.

Pas le temps ? tant pis. Mieux lu vite que pas lu.

M.D. n’est pas Duras ; je fais exprès.

Quand Clèves est paru en 2011, j’ai bien sûr pensé à une réécriture de Mme de Lafayette. Comme je ne suis pas un lecteur très assidu/convaincu de M.D., je ne l’ai pas lu. Et puis voyez comme on s’amuse : en lisant Fabriquer une femme la semaine dernière, j’ai compris que Clèves était une commune imaginaire du Pays basque – loin de la côte – dans laquelle M.D. a situé son dernier roman, et donc, au cours de la dernière décennie, trois autres.

Me voici donc à être assez curieux pour ajouter les précédents – lus déjà par C* - sur ma pile à livres.

Sacré roman tout de même sur l’adolescence, et surtout sur la manière dont une adolescente travaillée par la puberté – les règles, les seins, l’envie de baiser, la masturbation, l’envie de vivre des baises – voit le monde, aimerait comprendre (génial passage sur la célèbre photo de Yalta, pp. 258-9) « l’Histoire de la bite, c’est comment on fait et comment on vit quand on a ça au lieu de ça ». le roman tourne exclusivement autour du point de vue de Solange, 12 ans dans le premier chapitre et plutôt 14-15 dans les suivants. Avoir lu d’abord Fabriquer une femme construit différemment le regard : je m’imagine (ou tente de le faire) comment j’aurais lu ce livre en 2011, sans savoir la suite, et je le lis en sachant ce qui s’est passé. (Jusqu’à la dernière page j’ai pensé qu’on saurait que Solange finit enceinte. Bah non : la fin, ce sera pour un autre volet du cycle. (Et ce n'est pas la fin.)

Y a-t-il des livres sur la façon dont un adolescent se fixe sur ce que ça peut signifier d’avoir une chatte (je prends délibérément le contrepoint de « l’Histoire de la bite ») ? ça ne me dit rien. Pourtant garçon on y pense souvent, à cette uchronie : et si j’étais une fille ? et ça fait quoi, les règles ? Donc : comment on vit quand on a ça au lieu de ça. En ça le roman est vraiment très puissant.

Ça se passe nettement à l’intérieur de son corps (la sensation se confirme), ça doit monter environ sous le nombril, il faudrait mesurer, ce n’est pas sensible sur tout le trajet mais plus ou moins à différents points. Elle se débrouille pour qu’il insiste où elle veut (« dis-moi ce que tu veux » – qu’il se taise), ce n’est pas toujours évident de se faire comprendre alors elle s’assoit sur lui, c’est terriblement pratique, elle va au rythme qu’elle veut, elle se tend peu à peu comme un arc (ou comme ce réveil qu’elle remontait jusqu’à ce qu’il se mette à tourner sur lui-même dans un grand barouf de clochettes excitées). Toutes les parties de son sexe tubulaire, feuilleté, rond, creux et protubérant (une maison de Barbapapa) sont touchées, frottées, pleines et vidées, pressantes et pressées – alors c’est vraiment bon, mieux même que quand elle se masturbe, c’est vraiment super. (p. 295)

Le roman est en trois parties : les avoir (les règles) ; le faire (elle suce Arnaud lors d’une soirée au château puis lors du date suivant elle « se fait enculer » par lui) le refaire (elle ne cesse de se bagarrer – euphémisme pour baiser – avec « Monsieur Bihotz », son voisin de 27-28 ans qui s’occupe souvent d’elle depuis qu’elle est enfant. Ce qui se passe dans la 3e partie, c’est qu’un homme de presque 30 ans couche régulièrement avec une adolescente de 14-15 ans ; c’est vu par la jeune fille, et on dirait que c’est presque elle qui le force ; quand elle le quitte, c’est lui tente de se suicider en avalant du désherbant. Pour abuser d’une formule que je n’aime pas, je ne sais pas si M.D. écrirait ce roman de la même façon en 2024. Et d’ailleurs elle l’a écrit en 2024, très différemment : Fabriquer une femme.

Est-ce que ce cycle de Clèves (quatre romans à ce jour) ne permet pas, au fond, à M.D. d’écrire plusieurs fois la même histoire, en adoptant plusieurs points de vue narratifs certes, mais – de façon plus intéressante – en adoptant différents points de vue d’époque : les années SIDA, la puberté, le consentement etc. vus en 2011, en 2013, 2017, 2024 ?

09:46 Publié dans Livres 2024 | Lien permanent | Commentaires (0)

samedi, 13 janvier 2024

13012024

Six pages manuscrites pour douze jours, dans un sobre carnet à couverture marron (ça se nomme « brun fauve » dans les nuanciers), constituent le début de quelque chose, d’un peu ridicule, mais d’assez nouveau : astreinte quotidienne autre que numérique / informatique. Dont on ne sait où ça mène.

Mais c’est ça aussi, le plaisir.

17:11 Publié dans 2024 | Lien permanent | Commentaires (0)

vendredi, 12 janvier 2024

La quête infinie de l'autre rive (Inter Pares 2014-1)

16:20 Publié dans Affres extatiques, Flèche inversée vers les carnétoiles, Livres 2024, Translatology Snippets | Lien permanent | Commentaires (0)

jeudi, 11 janvier 2024

The Impostor

Il y a longtemps déjà que je voulais lire Galgut. Et ma mère m’en ayant offert deux romans pour mes 49 ans, en novembre, j’ai donc attaqué celui-ci lundi soir, toujours dans l’idée d’essayer de faire descendre la pile de livres en souffrance. (En fait il y a plusieurs piles. Trois ou quatre. C’est une autre histoire.)

Il y a longtemps déjà que je voulais lire Galgut. Et ma mère m’en ayant offert deux romans pour mes 49 ans, en novembre, j’ai donc attaqué celui-ci lundi soir, toujours dans l’idée d’essayer de faire descendre la pile de livres en souffrance. (En fait il y a plusieurs piles. Trois ou quatre. C’est une autre histoire.)

Comme l’idée de cette chronique n’est pas de passer une heure ou davantage, à chaque fois, à écrire une recension détaillée, mais plutôt de pouvoir tenir le compte des livres lus / parcourus / interrompus, voici donc très en bref l’intrigue de ce roman publié en 2008, et qui fait partie des livres de Galgut qui ont été traduits en français :

Le roman raconte, du point de vue d’Adam, quadragénaire au chômage et en plein désarroi existentiel, les années de la transition arc-en-ciel. Adam déménage au fin fond du Karoo, dans une maison un peu déglinguée, au jardin envahi de ronces et de mauvaises herbes, que lui prête son frère ; il s’imagine qu’il va reprendre sa carrière de poète abandonnée après un seul recueil juvénile ; il se retrouve à converser avec un être imaginaire, façon Horla mais pacifique. Son voisin, Blom, est mystérieux ; il apprend vers la fin du roman qu’il s’agit d’un ancien criminel du régime d’apartheid engagé dans un programme de protection des témoins. (Par une forme d’ironie narrative très téléphonée – le roman n’est globalement pas du genre subtil – Blom finit assassiné par les mafieux qui le prennent pour Adam.) Adam croise, presque dès le début du roman, un homme, Canning, qui lui dit qu’ils sont amis d’enfance, dont Adam n’a aucun souvenir alors qu’il est, lui, la personne que Canning admirait le plus quand ils étaient ensemble en pensionnat. Canning a hérité de son père, qu’il détestait, un gigantesque ranch qu’il entreprend de démolir et de convertir – avec l’aide de politiciens véreux et d’un certain Mr. Genov, gros mafieux richissime – en golf. Adam passe tous ses week-ends dans la propriété (qui n’est jamais appelée ranch, c’est moi qui use de cet américanisme inadéquat par commodité), et finit par avoir une liaison avec la femme de Canning, une Noire sublime censée se nommer Baby.

Du point de vue des principaux motifs :

* le veld, encore et toujours (p. 25 p. ex.)

* la centralité d’un personnage ab-errant, Adam (notion d’aberration à creuser à partir de la p. 238 p. ex.), permet de mettre en lumière une société entièrement composée de figures dysfonctionnelles – tout à fait intéressant en tant que ressort littéraire/esthétique, mais cela m’embarrasse un peu comme la façon dont les romans post-apartheid de Coetzee sont beaucoup plus négatifs et critiques que les textes pré-apartheid (je n’ai pas creusé tout cela, il y a bien longtemps que je ne prétends plus, et de loin, avoir une quelconque expertise concernant la littérature sud-africaine

* la première rencontre entre Adam et Baby (pp. 62-5) est très dérangeante : est-ce que Galgut fait exprès de jouer avec le male gaze racialisant et de surdéterminer les clichés sur la prostitution ? je n’en suis pas sûr – Adam est dépeint comme un homme blanc en pleine crise de la quarantaine (Galgut ne le dit jamais ainsi, heureusement) et entièrement détaché de ses propres expériences (cf la dernière fois qu’il fait l’amour avec Baby, pp. 196-7)

* la bipolarité de Canning (nommée « ambivalence » à plusieurs reprises), p. ex. p. 116 : très intéressante en tant qu’allégorie politique (cf aussi dans le chapitre de dénouement, ch. 21, p. 245)

* la dualité Adam/Canning signifie que chacun des deux est l’imposteur de l’autre (d’où le titre) ; la mémoire (personnelle et historique) comme imposture ; dualité redoublée par la dualité Baby/Nappy [pendant la majeure partie du récit, Canning appelle Adam « Nappy », son surnom de leurs années d’enfance < Adam Napier, mais le surnom vient du fait qu’il se pissait dessus], comme si Galgut ironisait sur une nation à l’état d’enfance, incapable de dépasser le stade des pulsions primaires (Baby férocement individualiste / Adam qui rentre en fin de compte dans le giron de la classe moyenne/aisée blanche)

16:49 Publié dans Affres extatiques, Livres 2024 | Lien permanent | Commentaires (0)

mercredi, 10 janvier 2024

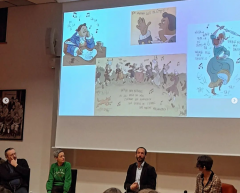

La pièce manquante

Avant-hier soir, ma collègue Katy Testemale organisait, au lycée Descartes, une rencontre avec Jean Harambat, autour de la parution de sa B.D. La pièce manquante, avec la participation de mes collègues Frédérique Fouassier et Laurent Gerbier. Comme j’avais une réunion d’une de mes équipes de recherche à 15 h, je n’ai pas pu y aller, mais C* m’a résumé tout cela avec pas mal de détails tout de même (cf son compte Instagram aussi, d’où provient aussi l’image ci-contre). Elle a trouvé l'ensemble de la table ronde très intéressant, très stimulant.

La B.D., que j’ai lue dimanche, m’a un peu laissé sur ma faim : c’est plutôt sage, et également un peu verbeux. L’idée de faire se rencontrer, dans l’Angleterre du 18e siècle (avec un hommage appuyé au genre picaresque) l’actrice Peg Woffington (dont je n’avais jamais entendu parler (mais la WP anglophone m'apprend qu'elle a fait l'objet de plusieurs romans et films, et même d'une mention dans Ulysses de Joyce...) et une figure majeure (un peu sous-employée par Harambat), Ignatius Sancho, est très judicieuse, et l’ensemble est bien mené. C’est l’occasion aussi de broder un peu à partir de Cardenio, la fameuse pièce coécrite par Shakespeare et Fletcher en 1613, et irrémédiablement perdue.

Au sujet d’Ignatius Sancho (dont je ne peux que chaudement recommander les Lettres, un texte fondamental de la Black Britishness et de l’histoire de l’abolitionnisme), Katy Testemale a parlé du roman que lui a consacré, tout récemment, l’acteur Paterson Joseph, et que j’ai commencé à lire.

12:05 Publié dans La Marquise marquée, Livres 2024, WAW | Lien permanent | Commentaires (4)

mardi, 09 janvier 2024

09012024 — (re)traduire Virginia Woolf

Je découvre très tardivement le Journal de traduction des Vagues de Virginia Woolf sur le blog de Christine Jeanney, et c’est passionnant. Je l’ai découvert grâce à un partage sur le média social Bluesky. De façon générale, j’adore tous les témoignages d’une réflexion autour d’un work in progress de traduction.

Il s’est malencontreusement trouvé que le premier billet que j’ai lu – le dernier paru – servait à commenter la traduction du passage dans laquelle un jeune valet lutine / tchatche / baratine / (baise ?) une bonniche (tweeny en anglais, c’est un saut très soudain dans un niveau de langue familier) : the growl of the boot-boy making love to the tweeny among the gooseberry bushes. Or, C. Jeanney avait traduit par « garçon chaussé de bottes », ce qui m’a poussé à lui écrire ceci sur Bluesky :

Si je peux me permettre, « boot-boy », c'était un jeune valet, préposé au nettoyage des bottes. Donc « chaussé de bottes » est un contresens ici. Vu que tweeny est familier, je pencherais quasiment pour une rupture du type « le petit valet en train de baratiner la bonniche »...

Elle m’a répondu :

Merci ! J'ai cherché je ne sais combien de temps parce que je sentais bien que je passais à côté ! Marguerite Yourcenar dit « groom », Cécile Wasjbrot dit comme moi et Michel Cusin dit « cireur de chaussures », c'est donc lui qui a raison (mais la formulation me paraissait un peu lourde).

Et ma réponse :

Donc tout le monde se trompe... ce qui compte c'est que c'est un jeune valet, tout en bas de l'échelle. C'est étrange que personne n'ait trouvé cela à part Cusin car il y a carrément un article Wikipedia. Mais cireur de chaussures, c'est inadéquat également.

En effet, le personnage du boot-boy ici n’a d’importance qu’à deux titres : c’est un jeune homme ; c’est un serviteur situé tout en bas de l’échelle. Donc, même si Yourcenar (dont j’avais déjà vu il y a longtemps que la traduction est très médiocre) a compris le sens sociologique, le choix du franglais groom est assez problématique, et ce d’autant plus, aujourd’hui, que ce terme n’a plus guère de sens. (Par parenthèse, je pense que growl suggère quelque chose d’un peu plus avancé ou aventureux que le simple fait de conter fleurette. Après notre échange, C. Jeanney a corrigé comme suit : « Les grognements du jeune valet en train de lutiner une servante dans les groseilliers » — et je trouve lutiner très pertinent.

Dans la suite de nos échanges sur Bluesky, C. Jeanney vient de me signaler que, dans un passage ultérieur (“Through its fine plumes specked with little pricked ears of green in spring, of orange in autumn, I saw boats”), les trois traductions consultées donnaient toutes « oreilles » pour ears, ce qui est une absurdité. Elle l’a d’ailleurs parfaitement compris, je cite son message :

(juste pour vous dire, je traduis maintenant un passage avec la description d'un pré, il y a des “ears” qui se dressent, ce que les trois traductions publiées traduisent par oreilles, mais je vois que “ear” est aussi le nom botanique de l'épi de blé) (le diable, les détails et tout ça:-))

On voit donc que, même avec plusieurs traductions disponibles, The Waves de Woolf mérite une nouvelle traduction, moins fantaisiste. Même en prenant le train en marche, celle de C. Jeanney m’intéresse hautement.

11:15 Publié dans 2024, Chèvre, aucun risque, Flèche inversée vers les carnétoiles, Translatology Snippets | Lien permanent | Commentaires (2)

lundi, 08 janvier 2024

The Centre

Hier soir, j’ai achevé la lecture d’un roman très récent, qui m’a été offert pour mes 49 ans par ma sœur Delphine, The Centre d’Ayesha Manazir Siddiqi. Quoique le roman ait eu beaucoup de presse, et malgré une publication chez Picador, l’autrice n’a même pas d’article dans la Wikipédia anglophone. En fait, ça commençait très bien, très fort, avec une idée d’intrigue formidable – and then, it peters out, somewhat. Ça se délite, ou ça part dans autre chose, de très cohérent, mais qui m’intéresse moins.

Hier soir, j’ai achevé la lecture d’un roman très récent, qui m’a été offert pour mes 49 ans par ma sœur Delphine, The Centre d’Ayesha Manazir Siddiqi. Quoique le roman ait eu beaucoup de presse, et malgré une publication chez Picador, l’autrice n’a même pas d’article dans la Wikipédia anglophone. En fait, ça commençait très bien, très fort, avec une idée d’intrigue formidable – and then, it peters out, somewhat. Ça se délite, ou ça part dans autre chose, de très cohérent, mais qui m’intéresse moins.

[Attention : les § ci-après divulgâchent à tout-va ce qui se passe dans le roman.]

La narratrice protagoniste est une jeune traductrice qui, après sa rencontre avec Adam (bien sûr – mais en fait, d’après moi, cet Adam est plus un gros clin d’œil à Adam Thirlwell qu’au père de l’humanité selon la Bible), découvre un moyen d’apprendre n’importe quelle langue à la perfection en dix jours. Ce pitch, qui implique que les premiers chapitres parlent beaucoup de langues, de traduction, d’interculturalité, promet beaucoup, mais on comprend progressivement que cette situation n’est qu’un prétexte à une sorte d’exercice entre sci-fi et thriller ; d’ailleurs, il n’est plus du tout question de langues, et encore moins de traduction, dans le dernier tiers du roman, à savoir les quatre derniers chapitres.

La puce m’est venue à l’oreille quand, après avoir appris l’allemand en dix jours et être devenue une traductrice en vue, Anisa apprend le russe de la même manière. Or, le roman reste très évasif sur les modalités de l’apprentissage lui-même (et pour cause : c’est de la science-fiction), mais cela coince pour le russe car jamais il n’est question d’apprendre autrement que par l’écoute. Alors, même si les révélations ultérieures (qui relèvent du cannibalisme dans un sens pas seulement culturel) permettent de se dire qu’Anisa a magiquement ingéré la connaissance de l’alphabet cyrillique, j’aurais aimé, pour ma part, que Siddiqi prenne la peine de rendre son récit plus vraisemblable, en fait, en montrant comment Anisa découvre qu’elle sait lire et écrire le russe, et pas seulement le parler.

J’ai conscience que je juge d’un roman qui n’est pas celui que Siddiqi a voulu écrire, mais du roman que j’ai cru lire jusqu’aux alentours des chapitres 4-5. En fin de compte, le roman est presque plus intéressant dans sa description de l’identité biculturelle anglo-pakistanaise de la narratrice, ainsi que dans le portrait différentialiste opposant Inde et Pakistan, jusque dans le rejet des tentatives d’homogénéisation ou d’expansionnisme de l’Inde contemporaine :

Indians did this to me all the time, this weird colonial swallowing up, this ‘we’re all the same’, which inevitably became ‘partition should never have happened’, which then turned into a full-on mourning for their completely fictitious long-lost perfect India of yesterday. They saw Pakistan, the entire country, as some kind of travesty, a broken-off piece of themselves that had turned rotten and sour once severed from its root. It was fucking annoying, but whatever, I let it go. (p. 259)

De même, plusieurs passages mettent en lumière le contraste idéologique et perceptuel entre la génération d’Anisa et la génération des boomers, mais aussi la dissimulation par laquelle certains hommes se prétendent féministes (nouveau trait de masqulinité, aurait pu écrire Jean-Thierry Maertens) :

I remember asking him once why he never reached for me with desire, and you know what he said? That he believed in ‘radical consent’. He explained that this meant that he never wanted to encroach, even accidentally. At first, I told myself that this was sweet, that maybe Adam would help me rewrite some of the violations I had stumbled into in the past, that maybe he would help me heal from all the times that I had overridden my own discomfort to pander to the demands of another. But later, I started feeling like maybe he was just using some kind of woke-boy spiel as macho defensiveness. (p. 19)

Assez subtilement, et jusque dans le dernier revirement – le dernier paragraphe autorise deux interprétations radicalement différentes quant au choix d’Anisa (p. 302) – The Centre est aussi un roman féministe :

Except now, we know better. The women who encountered the pushy hand before have told us about it; they’ve gathered their testimonies, these women, and shown us red flag after red flag. Our sisters have spoken, past their shame and sorrow, past their rage and fear, so that we may recognize things like a subtle push, a stray set of words, for what they are. So that we may make out the gleam of the headlights while the train is still far away enough for us to jump off the tracks. (p. 264)

Je termine sur les aspects métatextuels : le fait que le texte du roman est la retranscription du récit sur clé USB d’Anisa jusqu’au chapitre 11 (ou au-delà ?), mais surtout le fait que Siddiqi s’est amusée à inventer (or did she?) deux romans contemporains, l’un allemand, l’autre russe, que traduit sa protagoniste, et dont elle livre une ébauche suffisamment fouillée pour que les foldingues dans mon genre aient envie de lire ces romans qui n’existent pas… Autre motif qui rend la notion de sororité assez délicate à suggérer, l'attirance lesbienne, très loin de tout male gaze, fait aussi l’objet d’une mise en abyme littéraire :

You know when you sometimes read about people swooning in old Victorian novels? Well, the idea always baffled me. But truly, in that moment, I felt like I understood. Not that I swooned exactly, at least, not physically. I kept my eyes firmly placed on a small daisy in front of me, overriding my pupils’ impulse to turn upwards as I fielded a rush of light-headedness. When I finally glanced over at Shiba, she, too, was looking at the ground and had turned a bit red. Neither of us said anything for what felt like twenty years. (p. 108)

15:39 Publié dans Livres 2024 | Lien permanent | Commentaires (0)