samedi, 02 décembre 2023

Au coin court

Moi — levé à 4 h, dois corriger des copies, préparer des corrigés, faire des bricoles administratives.

Also moi — m'informe sur Peter Kurzeck (dont le second tome du grand projet initialement prévu en douze volumes mais arrêté à 8 par la mort, vient d'être traduit par Cécile Wajsbrot) et commence à traduire son troisième, Ein Kirschkern im März :

04:44 Publié dans 2023, Gertrude oder Wilhelm, Résidence avec Laloux | Lien permanent | Commentaires (0)

jeudi, 10 novembre 2022

Soirée de lancement de la résidence de Laurent Vannini

Hier soir, très belle conférence de lancement de résidence de Laurent Vannini, avec Canan Marasligil et Mohamed Mbougar Sarr en conversation autour de la traduction et de l’écriture en langues minorées, mes collègues Anna Krykun, Yekaterina Garcia Markina et Michaela Enderle-Ristori pour l’encadrement du point de vue de la recherche et de l’enseignement, plusieurs « locuteurices » qui ont ouvert le bal avec des lectures de textes et poèmes en diverses langues minoritaires ou régionales ou perçues parfois comme « périphériques » (créole mauricien, puular, galicien, valencien, turc…), et avant un très beau concert ney/guitare/voix de Pelin Başar & Mustafa Caner Sezgin.

Je n’en dis pas davantage : Charlotte Matoussowsky, dont j’ignorais qu’elle se trouvait là mais avec qui j’ai pu échanger deux mots lors du vin d’honneur qui suivait, a extrêmement bien live-tweeté tout cela. J'ajoute seulement le grand bonheur que j'ai eu à entendre MMS saluer et souligner le travail d'Alice Chaudemanche.

Hier soir j’ai donc enfin rencontré Canan, avec qui j’échange depuis pas loin de 7 ans sur les réseaux sociaux, et dont j’admire énormément le travail de créatrice, artiste, traductrice et autrice. Ses interventions étaient passionnantes, et nous regrettons qu’elle doive reprendre le train très tôt ce matin – elle est déjà partie à l’heure où j’écris ces lignes – mais j’ai dans l’idée de la faire revenir pour des ateliers avec des étudiants de L.E.A. (dans le cadre du Laboratoire des traducteurs qu’organise Anna Krykun) et de LLCER.

Ce matin, je vais retrouver Laurent et Mohamed, à qui je vais offrir deux livres, en leur laissant le choix de qui prend quoi. Pourquoi, à votre avis, ces deux livres ? (J'avais un cadeau pour Canan, mais ce sera la prochaine fois.)

Je vais faire dédicacer Terre ceinte, histoire de me distinguer (LOL), mais je me suis avisé en le reparcourant ce matin que la dédicace du premier roman de Mohamed Mbougar Sarr, qui se clôt sur l’évocation de sa grand-mère trop tôt disparue et à qui il aurait voulu traduire son roman en séreer, fait écho, de façon poignante même, aux discussions d’hier, vu qu’il a longtemps et fort bien parlé des conversations qu’il a avec sa mère afin de mieux écrire et mieux traduire en séreer, mais aussi vu que Canan a passé une quinzaine en Turquie en octobre suite à la mort de sa grand-mère, dont elle a dit qu’elle était un de ses liens corporels et intimes les plus profonds avec la langue turque.

08:15 Publié dans 2022, Résidence avec Laloux, Translatology Snippets, WAW | Lien permanent | Commentaires (0)

lundi, 16 novembre 2020

*1611*

Il y a quelques jours je prophétisai que François Bon franchirait les 6.000 abonné-es YouTube le 16 novembre, et j'ai vu juste.

Dans la vidéo du jour il explore la question de la censure, des nouvelles fonctionnalités de la plate-forme et des signalements pour "contenu inapproprié pour mineurs". Dire que j'ai promis, pour fêter mes 500 abonné-es, quand ça arrivera, de "faire une vidéo à poil"...

Aujourd'hui, à l'Université puis après, pendant plusieurs heures, douleurs gastriques atroces. Toujours l'impression d'être déchiré de toutes parts, puis comme essoré.

19:12 Publié dans *2020*, Flèche inversée vers les carnétoiles, Résidence avec Laloux | Lien permanent | Commentaires (0)

vendredi, 30 août 2019

#JeLaLis : Lady Lisle, Braddon et les béances du Web

En 2018, pendant une poignée de semaines, j'ai entrepris de traduire sur Twitter, demi-phrase par demi-phrase, un roman choisi au hasard, ou presque au hasard, sur la seule foi de sa date de publication (1868, soit 150 ans plus tôt) et de son autrice, que je connaissais de nom mais dont je n'avais encore jamais rien lu.

Ce roman, c'était Dead-Sea Fruit de Mary Elizabeth Braddon.

Je n'ai évidemment traduit que quelques chapitres, tout laissé en plan, et même pas fini de lire le livre (car c'était l'idée : traduire comme on lit, en découvrant le texte). Une des raisons de cet abandon, outre mon effroyable caractère velléitaire et butineur, fut la découverte d'une traduction du roman, d'époque.

En juillet dernier, chez un bouquiniste breton, j'ai trouvé l'édition (qui semble être l'édition originale) d'un autre roman d'Elizabeth Braddon, Lady Lisle. J'en ai commencé la lecture il y a deux jours et en parlerai, à ma façon maladroite et confuse, dans une prochaine vidéo de la série je range mon bureau. Curieusement, ce livre ne figure pas dans la liste, pourtant impressionnante, des romans de Braddon répertoriés par Wikipedia.

J'ai eu beau chercher (allez, trois minutes), je n'en trouve pas la date de première publication. En revanche, Lady Lisle a fait l'objet de deux traductions françaises : une peu après sa sortie, probablement, en 1863 (pensez, Braddon n'avait que 28 ans...), due à Charles-Bernard Derosne et réimprimée par Hachette en 2018, et une récente, de 2001, de Madeleine Jodel. Cette traduction a l'air d'ailleurs tout à fait bâclée et mauvaise, si l'on en croit les avis sur Babelio.

Ce qu'il faudrait, c'est que je dégotte un roman de Braddon jamais traduit (ici ?) et que je m'y mette pour de bon. Pour cela, il faudrait que je m'épluche les résultats donnés par le SUDOC, en espérant qu'ils soient (sont ?) exhaustifs.

À première vue, si je souhaite renouveler l'expérience sur Twitter pour le cent-cinquantième anniversaire (quel dommage que le français n'ait pas d'équivalent au beau mot anglais sesquicentennial) d'un livre, je devrais pouvoir me (re)faire la main avec Fenton's Quest (1871), qui ne semble pas avoir été traduit en français.

08:29 Publié dans Flèche inversée vers les carnétoiles, Lect(o)ures, Résidence avec Laloux | Lien permanent | Commentaires (0)

vendredi, 14 juin 2019

Lémurie & Malcolm de Chazal

J'achète et lis très irrégulièrement la revue Europe... trop irrégulièrement d'ailleurs, car c'est toujours un enchantement... et je m'aperçois que je l'achète souvent quand le dossier principal est consacré, non à un écrivain que je connais bien, mais à un écrivain que je connais très mal et autour duquel je tournicote depuis pas mal d'années...

Aujourd'hui où il faudrait que j'enregistre enfin la vidéo sur le n° 2 des Lettres de Lémurie et le nouveau très beau roman de Johary Ravaloson, je m'attaque à ce cahier coordonné par Alexander Dickow et qui semble d'une sacrée tenue. Avec un dodo en couverture, comme pour et par les éditions Dodo vole.

Cet été, c'est décidé : je lirai, par et pour moi-même, Malcolm de Chazal.

11:11 Publié dans Affres extatiques, Lect(o)ures, Résidence avec Laloux | Lien permanent | Commentaires (0)

jeudi, 02 mai 2019

Autoportrait en troll stérile

- Blog, textes de recherche, vers fantaisistes, photographie... : Touraine sereine (4.510 articles)

- Textes expérimentaux, traductions, invention de formes poétiques : Musicien masque de mots (2.945 articles)

- Projet Pinget (en cours — 18 vidéos à ce jour)

- Improvisations et lectures de tous les livres que je lis : je range mon bureau (depuis 2017, 45 vidéos à ce jour)

- Improvisations et lectures des livres empruntés : je rends des livres (depuis 2017, 25 vidéos à ce jour)

- #JeLaLis Gertrude Stein (série commencée le 22 avril 2019, donc seulement 6 vidéos à ce jour)

Ne parlons pas de Twitter et Facebook, qui me servent aussi d'atelier... et ne parlons pas du fait que tout cela n'inclut rien de mon activité professionnelle : plusieurs nouveaux cours à préparer chaque année, entre 2.000 et 2.500 copies par an, travail d'encadrement des étudiant·es d'échange depuis 2011, séminaires de recherche, colloques, articles... En effet, mon enseignement et ma recherche ne portent ni sur la vidéo, ni sur Pinget, ni sur Gertrude Stein, ni sur la poésie, ni sur l'écriture poétique, ni même (en fait) sur la traduction improvisée.

10:56 Publié dans Autoportraiture, Résidence avec Laloux, WAW | Lien permanent | Commentaires (0)

lundi, 11 décembre 2017

Le vent

Un réverbère arraché est tombé sur le tramway, pont Wilson. Que ce pont a connu de désastres.

Un peu plus loin, m'étant extirpé à grand peine de la ferraille éventrée, je me suis frayé un chemin entre les plaques de chantier et les panneaux publicitaires qui tournoyaient avant de fendre l'air. Quatre piétons autour de moi fauchés. Un est mort sur le coup, je crois.

Maintenant il faudrait que je fasse des miracles ? À d'autres que moi, grimaces !!

07:16 Publié dans Moments de Tours, Résidence avec Laloux | Lien permanent | Commentaires (0)

dimanche, 15 octobre 2017

d'un palimpseste de blues (tercets)

tercets improvisés sur la dernière vidéo bluesy de F.B.

chariots abandonnés

gros blocs de béton tagués

chaque mercredi longés

l'horloge sur l'esplanade

avant chaque nouveau cadrage

de l'aiguille en blues malade

deux étages : c'est la rame

les petits pavés rouges

véhicules et piétons comme accélérés

après le bleu fluo d'un granizado

au médian des rails : les phrases

blues de penser à la retraite

la vitre où défilent secs

immeubles & lignes (vieillir tes os)

à la bottleneck : come on in my kitchen

la fatigue avec Beckett

défile dans la nuit refaite

des mots apparus disparaissent

dans le ciel gris pétrole

le blues est-il un jeu de rôle

à coups de cutter dans la tôle

à l'arrivage : dédicace

& encore des murs

encore des murmures

le poème en vidéo perdure

07:18 Publié dans Ecrit(o)ures, Flèche inversée vers les carnétoiles, Résidence avec Laloux, Tographe | Lien permanent | Commentaires (0)

samedi, 25 mars 2017

3699, ou tout autre nombre

François Bon s'est rendu récemment dans deux villes que je connais bien, l'une pour y avoir longtemps été élève (Dax), l'autre pour y avoir vécu six ans (Beauvais). De la seconde, il a rapporté un film très émouvant. Ce film m'a donné l'idée, au détour d'un commentaire (cf infra), d'écrire, par petites touches, un texte sur Beauvais. Quoi que, dans l'idée de départ, il y ait un rapport avec cette histoire de mêmoire autour de laquelle je tourne depuis plus de dix ans, je refuse en fait de circonscrire le propos : ce sera un texte sur Beauvais. Et surtout, je vais tenter de l'écrire sans le publier au fur et à mesure dans un des blogs.

__________________________________________________

La musique d'Arve Hendriksen est très sinueuse, prenante, défile comme le paysage. Parties de foot, cabanons, nuages lourds et blancs au-dessus des labours... Beauvais, tant de souvenirs... six ans, si peu écrit... si peu écrit dont j'aie gardé de vraies traces, surtout... (Et si j'écrivais un texte genre Trois-mille six-cent quatre-vingt-dix neuf choses que je peux dire de Beauvais ?) Me rappelle comment je prenais le train pour Paris à 5 h 07 le matin en gare de Beauvais — par une distorsion lynchienne tu eusses pu me filmer la nuit dernière. Le cinéma n'existait pas, pas à cet endroit-là, pas que je me souvienne. Donc ton film involontaire, pourquoi ne me captera-t-il pas ? La cathédrale et les galeries nationales de la Tapisserie, tant de souvenirs. “Lieux ingrats”, je ne suis pas forcément d'accord. (En fait, j'adore l'intérieur des Galeries. Énorme émotion de revoir ça dans ton film.) Blues autour du zinc, je n'y traînais pas trop ; les autres festivals, oui ; ville très dynamique ; magnifique médiathèque. Dans la partie accélérée on voit les personnes (personnages) à l'étage de la gare qui s'activent, vibrionnent, « et les mots trop pauvres qu'on [leur] impose comme un masque ».

samedi, 10 décembre 2016

« Quelqu'un a perdu son charme »

Ce matin, après avoir passé l'aspirateur, j'ai dû reprendre Oméga qui, en se faufilant sous l'immense épicéa — on se souviendra longtemps de l'année où j'ai envoyé un SMS « Le sapin est trop petit » et où mon épouse n'a saisi l'antiphrase qu'en débarquant à la maison — a fait tomber des brassées d'aiguilles, ce deux heures à peine avant son frère aîné, qui, dansant pour nous faire rire entre deux plis à la belote (oui, nous avons des débuts d'après-midi très traditionnels !), en a aussi fait tomber.

▓▒░░▒▓▒░▓

Avec ça, et le reste, je n'ai pas commencé à corriger de copies, mais je visionne Coiffeuses, le film que François Bon a fait avec le réalisateur Fabrice Cazeneuve et qu'il vient de mettre en ligne. Ça aussi, notre dialogue, nos polylogues sur la Toile, même par la vidéo : ce matin, j'ai fait ma cinquante-neuvième vidéo de traduction, avec une qualité inférieure, des hésitations à la pelle. En regardant une des séquences dans lesquelles une des apprenties lit le texte qu'elle a écrit pour l'atelier de François, je suis frappé par cette phrase : « Quelqu’un a perdu son charme mais a toujours son charme quelque part. » — Frappé, car je trouve ça très fort, très durassien. Je vérifie le texte, que je n'ai aucun mal à retrouver sur le site de François, et il s'avère que l'antithèse repose, non sur une répétition mais sur une paronomase que je trouve, pour le coup, plus faible : quelqu’un a perdu son charme mais a toujours son arme quelque part.

Les rayons percent, filtrent, et les aiguilles peuvent tomber. Ça fait des semaines que je bloque sur deux sonnets à écrire, et quelques chapitres à relire. J'aimerais m'en moquer.

▓▒░░▒▓▒░▓

C'est vers cette même époque, fin 2006 puis 2007, qu'on a un peu travaillé ensemble, avec François Bon.

Sur des erreurs de perception repose beaucoup, pour moi, le charme de la poésie. On a perdu ce charme en fixant trop à l'écrit. Le passage par la piste audio — ici, par le visionnage — restitue un charme ambivalent. Dans l'image, retenir par exemple ce plan où, tandis que la jeune fille parle du renoncement à sa vulgarité, on voit le couple de dos, main dans la main, marcher le long des panneaux électoraux, avant le rodéo du scooter tout seul devant des portails de garages.

Faut-il aussi me moquer de tout ce que je laisse en plan (ici) ?

▓▒░░▒▓▒░▓

Aiguilles d'épicéa qui tombent : mes cheveux ras qui tombent dans la bassine quand je me tonds la tronche, deux fois par moi, ou les mèches blanches dans cet autre film de François que j'ai découvert ce matin (on partait pour l'Angleterre).

15:37 Publié dans Flèche inversée vers les carnétoiles, Moments de Tours, Résidence avec Laloux, Tographe | Lien permanent | Commentaires (1)

dimanche, 13 novembre 2016

De Donald Trump, et des encyclopédies

Je viens de dénicher encore un très bon exemple pour mon cours de documentation sur les encyclopédies, dans lequel je démontre notamment que :

1. la Wikipedia, anglophone mais pas seulement, est un outil d'approfondissement et de connaissance souvent plus fiable que bien des sources “autorisées” *

2. les encyclopédies “classiques” doivent faire l'objet d'un regard aussi critique que ce qui se trouve sur le Web

L'exemple ?

Il s'agit de l'article “Donald Trump” de l'Universalis en ligne (accessible seulement aux abonnés, donc gratuite pour tous nos étudiants via leur ENT).

Cet article en français, dont l'auteur est pourtant un éminent américaniste (vice-président du jury d'agrégation, crois-je savoir), comporte plusieurs énoncés non neutres, plusieurs erreurs rédactionnelles, et surtout des faits non avérés, ou discutables. Par exemple, l'auteur reprend comme une évidence ce que plusieurs instituts de statistique ou politologiques contestent, à savoir que Trump a été élu en parvenant « à mobiliser largement les abstentionnistes de son socle électoral, majoritairement les Blancs non diplômés de l’enseignement supérieur ».

Sur WP, un tel article se verrait immédiatement apposer un ou plusieurs bandeaux d'avertissement : neutralité, nécessité de citer les sources etc. Sur l'Encyclopédie Universalis, le vénérable professeur d'histoire américaine est libre de signer son nom un article contenant plusieurs approximations, et, je le suppose, de dire — comme tant de collègues qui n'ont jamais regardé de près la Wikipedia et son fonctionnement — du mal de Wikipedia !

* Ce que j'essaie de montrer dans ce cours, en expliquant le fonctionnement des bandeaux, le système de recherche dans l'historique, le système de vote collectif pour améliorer ou supprimer des articles, c'est que le fait que tout le monde puisse être auteur ne se fait pas au détriment de la qualité. (Au contraire, même : la WP est actuellement l'outil encyclopédique le plus complet et le mieux écrit, en anglais notamment.)

La majorité de nos collègues en sont restés à l'époque des débuts, vers 2004, où on pouvait écrire n'importe quoi et où ça restait en ligne pendant des semaines. Cela est nettement moins vrai de nos collègues anglophones, qui, depuis très longtemps, participent activement aux portails des domaines dont ils sont spécialistes.

En France, quand apparaît un outil formidable mais bouleversant les codes, on préfère cracher dans la soupe plutôt que de participer à l'améliorer. L'exemple plus frappant, dans cette histoire des rapports de frilosité des élites intellectuelles françaises vis-à-vis du numérique, restera pour moi cette baderne de Fumaroli fustigeant le Projet Gutenberg et Google Books en vantant les mérites de Gallica, qui était, à l'époque, cent fois moins complet et surtout cent fois moins pratique que Gutenberg ou Wikisource. Depuis, d'ailleurs, Gallica s'est considérablement améliorée... en se gutenbergisant.

22:31 Publié dans Chèvre, aucun risque, Indignations, Résidence avec Laloux, WAW | Lien permanent | Commentaires (4)

lundi, 26 septembre 2016

Quelques commentaires au fil de la vue, de la plume, de quoi d'ailleurs.

Déjà, être une casserole, ça me surprend. Je pensais qu'on traînait des casseroles, mais découvrir que François se dit casserole en se coiffant d'une casserole, ça me lave la scarole (pour le dire poliment).

La pézize est un champignon !

La pézize orangée est un champignon ! (Je me suis exclamé ça en entendant “je ne sais pas du tout ce que c'est la pézize”, avec l'odeur des sous-bois qui remonte dans les narines de la mémoire.)

Élisée, pour Reclus, m'intrigue, vu que j'ai lu L'homme des bois en 2015, et que — « il cause toujours, l'inaudible ? » — à Hagetmau on a un énorme volume de la Géographie universelle, que je me suis colleté à ce terme si gênant de francophonie forgé par Onésime, etc. Donc on va lire ce livre de Giraud, sûr.

Puis, tout ce passage du film où l'audible parle à côté de l'image de l'inaudible, c'est drôle et profond, ça frôle la discrépance (oui, celle d'Isou). L'apparition du livre, la réapparition de l'improvisation. Dans la foulée de la présentation du livre de David Le Breton, la citation de mémoire de Baudelaire est impressionnante, le surtitre a tort d'en regretter la non-abstention. Si on enlève le sujet, qu'est-ce qui parle ? Je n'ai jamais lu David Le Breton, mais y a-t-il un lien avec l'anthropologie type Jean-Thierry Maertens (sur l'inscription, l'incision, la masquilinité etc. — oui, je parle donc ici de mes obsessions, je renvoie un écho à la voix audible que j'entends — en notant cela, je marque durablement ce que je veux creuser de ce que cette vidéo palimpseste m'a suggéré).

................................ il y a vraiment un éditeur qui s'appelle Monty-Petons ??? .............

Alors, comme ça je pourrais fractionner mon commentaire pour atteindre directement les 50 commentaires. Non, je ne fais pas ça. Comme pendant qu'il y a deux livres dans la main de François Bon, il y a trois François Bon, démultiplication à l'écran.

[Loti : je n'ai lu que Ramuntcho et je n'ai toujours pas visité sa maison à Rochefort.]

▓▒░░▒ Pour se lancer dans l'édition, ça se lance ! L'oiseau d'orage, c'est un titre magnifique. Voilà, je vais vouloir emprunter La maison du péché et acheter cet Oiseau — François, il ne faut pas faire acheter des livres comme ça, c'est dangereux pour la damnation.

Les Petits traités de Quignard, que je n'ai pas du tout lus (décidément), je me rappelle l'avoir vu les présenter au tout début des années 90 dans une émission de télévision présentée par Bernard Rapp, avec un roman qui s'intitule Albucius.

La pézize orangée est un champignon !

La pézize est un champignon !

Les tricheurs qui ne cliquent que sur la fin, pour le cadeau, tu les repères avec le nombre moyen de minutes par visionnage, c'est ça qui m'a découragé de poursuivre les traductions sans filet en vidéo, car j'avais 15 vues au bout d'une semaine, avec une moyenne de 2 minutes par visionnage pour des vidéos de 11 à 15 minutes.

Donc voilà même avant le tirage au sort j'ai mérité Perrine Rouillon mais je ne triche pas du tout bien entendu.

samedi, 17 septembre 2016

Au prisme du Styx

Mieux vaut en rire que de s'en offusquer.

Je découvre aujourd'hui l'existence d'un prix littéraire sobrement nommé Prix du Style. Étonnement, mais pas longtemps : en effet, à l'heure où la très large majorité des prétendus écrivains ne savent plus ce qu'est une phrase, et où tant de critiques nous parlent d'écriture blanche pour des écritures vides (Philippe Claudel, Véronique Ovaldé, j'en passe et des pires), faut-il s'étonner qu'on finisse par consacrer un prix littéraire au style ?

Et donc, qu'est-ce à dire ? Qu'on va juger du style séparément du reste, à la lagarde&michard ? Ou qu'on va décorer une œuvre totalement creuse mais bien écrite ? Cela fleure la décadence à la puissance sept, c'est-à-dire le retour à un tiède passé.

Voilà sans doute, dans un premier temps, ce qu'il y a à en dire, ou à en penser. S'inscrire dans le refus fondamental de ça, la séparation du fond et de la forme, de la syntaxe et du message, gna gna gna.

Puis, tout de même, pris d'un remords, je décide de consulter le site Web dont j'ai donné le lien plus haut — et ceux qui ont cliqué avant de poursuivre la lecture de ce billet ont déjà dû se choper le même fou rire que moi —, et voici ce qu'on peut lire à la une :

Tristante [sic] Banon et Marc Lévy intègrent le jury du Prix du Style

C'est tellement gorafiesque * ou abracadabrantesque que j'en ai fait une capture d'écran. La coquille au prénom, la tournure incorrecte (intégrer un jury ??), la photo totalement old school...

Last, not least, les deux promus : Tristane Banon et Marc Lévy, qu'on cite presque systématiquement (en particulier le second) pour la médiocrité de leur langue... Le nom même de Marc Lévy est devenu, avec ceux de Musso ou de Gavalda, un raccourci pour désigner des récits conformistes et plats. Alors, ce Prix du Style — quoi ? le Prix de la Meilleure Mauvaise Rédaction de Cinquième ?

Mieux vaut s'en gausser que de s'en indigner.

* Après avoir reconsulté la composition du jury, je n'arrive pas à penser que ce puisse être autre chose qu'un canular, ou qu'un fake. Le fondateur et président du jury a publié un livre sur les Schtroumpfs qu'il a ensuite adapté au théâtre des Déchargeurs ???? Come on, give us a break.

08:48 Publié dans Indignations, Lect(o)ures, Résidence avec Laloux | Lien permanent | Commentaires (1)

dimanche, 28 février 2016

“avec encore des puzzles, et un géranium indifférent”

François Bon a publié aujourd'hui une vidéo, tournée en Auvergne, où il se trouve pour une quinzaine.

Dans cette vidéo, il lit le premier état d'un texte en cours sur les livres perdus ; le film, de neuf minutes, s'intitule Récrire un fichier perdu.

Comme toujours dans son vidéo-journal, il ajoute des surtitres, brèves notations expliquant ce que l'on voit à l'image, ou commentaires subjectifs. Ici, le caractère discrépant m'a particulièrement frappé. Sans doute y suis-je très attentif car la rencontre du concept de discrépance, quand j'ai dévoré les œuvres théâtrales et théoriques d'Isidore Isou, en 1995, m'a durablement marqué.

Ce qui me frappe, c'est qu'il devient difficile — au fur et à mesure que François Bon filme les pièces du gîte, tel ou tel objet insolite, telle porte ouvrant sur le vide, et qu'il y ajoute ses lapidaires légendes — de se concentrer sur le texte qu'il lit, pourtant essai sur un sujet qui m'intéresse. L'esprit n'est pas seulement partagé, divisé entre l'image et le son, qui sont en décalage (discrépance), mais aussi entre la forme de l'essai lu (prose théorique) et les légendes, qui s'apparentent souvent à des sortes de haïkus en vers libres. Le mien, d'esprit, a fini, au premier visionnage, par n'être plus happé que par le gîte et les notations en légende.

Heureusement, on peut relancer la vidéo...

Deux autres éléments, plus personnels, peuvent expliquer ma distraction :

- souvenirs (excellents) de notre séjour dans le Cantal, à Pâques 2014, dans le château de Jussac

- quand je regarde les vidéos de François (toutes), je me retrouve vite à tenter la traduction simultanée des légendes... ce qui n'est pas gênant quand le vlog ne propose que les images animées et les légendes [Je vais sans doute donner prochainement un extrait d'une des vidéos de François à traduire dans la partie “improvisation” de mon cours de thème de troisième année.]

▓▒░░▒▓▓▒░ Plusieurs fois, depuis un an et demi j'ai tenté de faire des billets de vlog, mais, outre que je ne prends pas le temps de travailler tout ça dans WMM, ma connexion est si lente qu'une mise en ligne sur youTube prend deux plombes pour un fichier de 8 minutes. ▓▒░░▒▓▓▒░

mardi, 05 janvier 2016

La boucloucle va boucler

Un moment comme tant d'autres.

Ce matin, dans le tramway, je lis la très belle nouvelle de Christian Garcin, “Les muets” (dans La neige gelée ne permettait que de tout petits pas). J'ai décidé de découvrir Christian Garcin suite à une vidéo enthousiaste de François Bon. Presque simultanément, notre ami lillois — à qui nous avons rendu visite début mai — nous envoie ses vœux électroniques. Or, la nouvelle se passe à Lille, se nourrit de la ville.

Plus tard, je lis, sur Facebook, la belle chronique d'André Markowicz sur la neige tombée dans la nuit du 3 janvier à Petersbourg. Comme cela me fait penser au célèbre “Souvenir de la nuit du 4”, je cherche, comme ça, au hasard, une traduction anglaise.

Après avoir trouvé une paraphrase d'une étonnante platitude, je trouve, sur Wikisource, une magnifique traduction. Elle est de Toru Dutt... Toru Dutt, je la connais, sous un autre versant, grâce au travail de Chandani Lokugé, autre écrivaine que j'ai pu côtoyer — comme André Markowicz et François Bon — lors de son séjour de travail à l'université de Tours.

lundi, 03 novembre 2014

La Toussaint (+ 2)

Le lundi 6 octobre, je n'avais pas voulu m'encombrer de l'ordinateur portable, et le 13 j'avais dû emmener Oméga chez le médecin en lieu et place de l'habituelle séance au Conservatoire entre 5 et 7, de sorte que mon chronotope a pu donner l'impression de battre de l'aile.

Ce soir, toujours pas d'ordinateur, mais deux bouquins, quelques feuilles de papier dans ma serviette rouge griffée Université, et surtout cet ahurissant changement climatique qui nous a fait passer en deux jours à peine de l'été (ou à peine moins (dans les Landes, en tout cas, et à Pau jeudi, c'était l'été)) à une impression d'hiver. Rue Jules-Simon, puis rue Colbert, la pluie froide, 13 degrés au thermomètre mais l'épiderme comme saisi par le frimas — le matin, j'avais commencé à traduire le poème de Cynthia Atkins, “Goodbye to Winter”, avec les étudiants de L3, quel étonnant contraste, d'une équinoxe à l'autre mais début novembre, bizarre décalage.

Après avoir traîné mes guêtres dans un bistrot minable de la rue Colbert (trop de bruit malgré le peu de monde et piètre éclairage), j'ai dû constater que la pluie avait redoublé (des trombes ininterrompues jusqu'à maintenant, j'écris ces lignes à presque dix heures du soir) et qu'il ne me serait pas possible de commencer le tournage des vidéos du projet “boîtes à lettres”. Vers six heures, j'ai regagné la noire calèche, m'y suis posé, ai poursuivi la lecture de Hiding in Plain Sight, et décidé qu'après tout, lire le passage que j'avais choisi (l'incipit) de La Toussaint là, dans la bagnole, avec la pluie battant contre la vitre et les phares des autos qui descendent la rue Jules-Simon, ce n'était pas mal. Les boîtes jaunes attendront.

Après la lecture à haute voix, j'ai tracé les bouts de phrases suivants au feutre fin vert sur une demi-feuille, dans l'idée qu'ils me serviraient à composer ce billet. Et puis en fin de compte je les livre tels quels, au feutre vert numérique :

la pluie ininterrompue

le café presque désert mais bruyant

l'éclairage partout blafard

photographies

l'ombre grise du cèdre

la ligne blanche du cadre (sombres photographies)

la grisaille des rues et du bitume

le refroidissement subit, mâtiné d'humidité et adossé à la lecture de La Toussaint, donne l'impression d'être passé été → hiver en deux jours seulement

Tout dégouline

Pas eu moyen de tenter le petit film, avec la pluie ininterrompue

dans la Prius, Dionissi de Julien Jacob en voyant défiler l'embouteillage

Sur le chemin du retour, on réécoutait Dionissi, Oméga a lancé qu'il pleuvait des cordes, je lui ai dit que ça collait parfaitement à la guitare sèche.

Le chronotope a repris de la vigueur ce soir. Rideau.

21:52 Publié dans Ce qui m'advient, Résidence avec Laloux, Tographe | Lien permanent | Commentaires (0)

samedi, 01 novembre 2014

Rond-point de la Chaise. Lundi 27 octobre 2014.

J'ai donc fini par me lancer et par proposer un pâle hommage au très beau projet de François Bon, Tours en 80 ronds-points / la littérature se crie dans les ronds-points.

Bien sûr, mon hommage reste cela, donc pas un strict décalque, notamment parce que je n'ai pas le quart du talent de François Bon, et pas le dixième de son énergie.Très entre autres, je ne proposerai pas la plupart de ce qu'il fait, lui, dans son dispositif : pas filmé la circulation depuis le rond-point, pas inhumé de livre, etc.

Cela faisait quelque temps que me trottait dans la tête l'idée d'un petit tournage sur le rond-point de Chalosse, à Hagetmau, ainsi dénommé bien qu'il soit désormais connu sous son autre nom, rond-point de la Chaise. Prenant cette chaise géante comme point d'ancrage, j'avais d'abord songé à lire un extrait de Gargantua, ou, différemment, à lire un extrait d'un des plus grands formats ici présents (Géographie de Reclus, Vie de Saint Louis, ou certains Dumas dans le format relié sous pleine peau qui nous viennent d'on ne sait où).

À ce stade, une précision : la maison de Hagetmau est une demeure de vacances, où nous n'avons ni téléphone ni télévision ni connexion Internet. Nous n'y avons qu'un assemblage hétéroclite de livres, pas mal de laissés-pour-compte, des délaissés, des entassés, odds and ends – de sorte que je n'ai pas, très entre autres, la moindre ligne de Rabelais. Je me suis dit qu'au fond cela faisait partie des contraintes et ai jeté mon dévolu sur un Sarraute resté ici parce que le Pléiade étant à Tours, celui-ci faisait doublon. Et surtout parce que, en fin de compte, me filmer à Hagetmau en train de lire un texte – quel qu'il soit – à haute voix revient à célébrer ce hic et nunc ; constatez-le par vous-mêmes, combien de fois déjà ai-je, ici même, écrit « ici » ?

Donc Ici s'imposait.

Quelques mots sur le rond-point.

Il n'est orné de cette gigantesque chaise que depuis huit ou neuf ans. L'objectif était de célébrer l'activité industrielle qui symbolise la cité de Hagetmau, et qui a employé jusqu'à 1.400 personnes ; ironie, la quasi totalité des usines ont mis depuis la clé sous la porte, faisant même de cette commune d'à peine cinq mille habitants la commune la plus sinistrée de l'ère Sarkozy-Fillon, et celle avec la plus forte augmentation du taux de chômage. À en croire la quantité de maisons à vendre, entre autres signes, la sinistrose n'a pas dit son dernier mot.

L'extrait que j'ai choisi de lire n'est pas seulement un de mes textes préférés de ce volume écrit par Sarraute à presque cent ans (et je songe à ma grand-mère paternelle, qui aura 100 ans, justement, dans douze jours), mais aussi parce que le nom d'Arcimboldo offre ce subtil mélange entre la nature (agricole, fruitière) censée caractériser la Chalosse et la τέχνη, l'œuvre humaine, dont on voit, sur la série de photographies prises autour du (et depuis le) rond-point, qu'elle est ici (et en fait, partout dans les Landes, une des régions de France les plus salopées par le foisonnement des hangars et des panonceaux les plus dégueulasses) omniprésente. On le voit nettement. Ce que j'ai choisi de montrer, aussi, c'est que les déchets vont par deux, qu'il s'agisse de bananes ou de canettes de bière : là encore, nature et τέχνη — je n'ai rien manigancé.

Tandis que, à peine parvenu sur le rond-point lui-même, je posais au sol, près d'un des tapis de galets, la chaise en plastique rouge dont je comptais me servir pour poser l'appareil photographique (on ne fait pas plus amateur que moi), un type, la soixantaine, qui passait sur le rond-point, vitre baissée, m'a lancé ce qui me semble être la quintessence de l'humour gascon : « Eh, faut garder la chaise rouge, là, hein, l'autre elle vaut rien ! » — J'étais parti pour assumer ma lecture à la face du monde (!), ἕξις plutôt qu'ὕϐρις.

...

Ensuite, pendant les presque six minutes de lecture filmée, j'ai constaté qu'il y avait facilement trente poids lourds (ce qui pourrait faire une moyenne de 300 par heure, pas mal pour de prétendues « zones rurales ») mais n'ai pas remarqué qu'on me hélât ou tentât de me déconcentrer. Les champignons, en revanche, sur le tronc près duquel j'avais garé ma voiture, proposèrent un point final provisoire à cet échange entre le siège géant et l'arcimboldo miniature.

(En bonus : les 33 photographies en tous formats sur ma galerie Flickr.)

Ajout du 3 novembre : mon père au pied de la Chaise, l'été dernier, et saisi par ma mère en train de la photographier (la Chaise, pas ma mère (aaaaaaargh)).

vendredi, 17 octobre 2014

Vitrines sur les Joulins

Depuis bientôt dix ans que je tiens, irrégulièrement, ces carnets, j'ai déjà eu l'occasion d'écrire à quel point la place des Joulins m'inspirait, et combien je pourrais en faire, si j'avais le temps d'y traîner plus souvent et plus longtemps mes guêtres, un chronotope tourangeau fondamental. Depuis un mois, j'ai adopté, pour ma pause déjeuner du vendredi, le bistrot qui a remplacé les précédents avatars situés là (dont les Joulins, tout simplement). J'écris « bistrot », mais il s'agit tout à fait d'un café à la française, côté terrasse, et, à l'intérieur, d'un pub au sens le plus cosy et sombre feutré du terme.

Au Kaa, donc, j'expie mes heures de frénésie laborieuse du vendredi matin, et me prépare à mes heures de cours de l'après-midi — au cours desquelles, hier, j'ai tout de même dû préciser, pour la majorité des étudiants de première année, qu'un texte pouvait être “poétique” et évoquer des sujets terre-à-terre, et même des coucheries entre un maître et sa servante...

13:23 Publié dans Ce qui m'advient, Résidence avec Laloux, Sites et lieux d'Indre-et-Loire, Tographe, WAW, Zestes photographiques | Lien permanent | Commentaires (0)

mercredi, 22 mai 2013

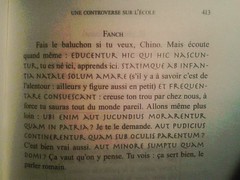

Les enfances Chino

Ce texte foisonnant, fait de redites, de reprises et d'élucubrations assumées (entre un marquage esthétique hérité du premier surréalisme et un travail formel plus élaboré), creuse, sans craindre prolifération ni prolixité, le motif de la rencontre entre une enfance briochine et de nombreuses œuvres (gravées ou peintes) de Goya. Nombreuses phrases brèves, abus des ruptures. Tel quel, et malgré son côté massif, le “roman” se prête, sans autre tripatouillage qu'un choix, la sélection, à un opéra, ou toute autre mise en voix : jouant sur des registres croisés complexes (populacier, puéril, savant, sportif, médiéval, litanique, latiniste, etc.), le “récit” appelle la scène et l'art lyrique.

Prigent semble tenter, non de circonscrire, mais, au contraire, de laisser déraper (halluciner) la parole du monde minuscule dont il fouille les recoins. Ce monde minuscule (petite communauté bretonne, enfance difficile à « faire parler » (j'en reviens toujours à ce qui est, pour moi, le modèle absolu, Kotik Letaiev (or, je m'avise, en mettant en forme aujourd'hui [22 mai] les notes manuscrites à l'encre rouge [du 13 mai], que Prigent a préfacé l'édition française de Glossolalie))) s'avère colossal parce que la langue doit, a pour tâche de, proliférer.

Pour l'hallucination, bien sûr, Goya se pose là.

Tenter de dire une enfance d'après-guerre et le monde pré-postmoderne au miroir des pointes de Goya, c'est ouvrir sciemment une boîte de Pandore.

D'ailleurs, dans l'adverbe sciemment, le français constitue le savoir sur la faille entre une découpe (qui fait gicler la parole) et le mensonge (qui explose ou cèle). — Explosion-dissimulante et giclure se retrouvent (trop) abondamment dans les (trop) nombreuses explorations scatologiques du texte. La surabondance scatologique ne m'a pas dérangé (ce qui serait accorder trop de poids à son caractère transgressif, devenu tout à fait trivial et inutile), mais elle me semble déséquilibrer le texte, le faire basculer trop souvent ou trop massivement dans le puéril/carnavalesque, aux dépens des autres voix qui travaillent ces enfances au pluriel.

Au cours de ma lecture, j'ai noté, comme à l'accoutumée, plusieurs références à telle ou telle page, pour telle ou telle incursion dans mon Livre des mines, ou d'excursions dans le texte des bords de Loire. J'espère ne pas les laisser décanter trop longtemps, en général cela se traduit par un ensevelissement sans exhumation.

Tout à trac, je dédie, in extremis, la publication de ce billet, en ce jour, à l'écrivain qui fête aujourd'hui son soixantième anniversaire, l'auteur de Sortie d'usine, Paysage fer, Limite, Tumulte et d'Après le livre (pour ne lancer qu'un nombre limité de rails). Après tout, Prigent, dans Les Enfances Chino, multiplie et démultiplie les variations autour du prénom François. Il n'y a pas qu'opportunisme chronologique contingent dans cette mienne dédicace.

jeudi, 21 mars 2013

La poésie ferroviaire : Ortlieb, McGuinness, Romer (Tours, 21 mars 2013)

[Notes prises à la volée, l’absence de lien entre les sujets est le fait exclusif du transcripteur.]

En guise d’accueil et de remerciements aux différents organisateurs qui ont rendu possible cette rencontre entre Stephen Romer, Gilles Ortlieb et Patrick McGuinness – notamment, et comme déjà précédemment, les collègues de la B.U., Alice Lucchese en tête –, Trevor Harris évoque le mot de craft (la poésie comme praxis).

En guise d’accueil et de remerciements aux différents organisateurs qui ont rendu possible cette rencontre entre Stephen Romer, Gilles Ortlieb et Patrick McGuinness – notamment, et comme déjà précédemment, les collègues de la B.U., Alice Lucchese en tête –, Trevor Harris évoque le mot de craft (la poésie comme praxis).

Dans son intervention liminaire, Stephen Romer évoque sa traduction de L’Arrière-pays, notamment la raison du choix de titre anglais (Bonnefoy ne voulait d’aucun des termes proposés, et surtout pas de The Hinterland, trop germanique). Il lit les premières pages de L’Arrière-pays et lance la discussion en présentant les poètes invités du jour, Gilles Ortlieb et Patrick McGuinness, tous deux grands « poètes ferroviaires », dont Stephen dit que leur attention aux lieux de passage, aux espaces apparemment banals, aux fragments entrevus, aux localités abandonnées, relève d’une poétique de l’arrière-pays.

Gilles Ortlieb cite la phrase de Bonnefoy (« pour que l’être se clive et que je sois en exil »). Ce qui se joue, dans l’attention au détail, à l’insignifiant, comme avec l’arrosoir de la Lettre de Lord Chandos de Hofmannstahl, c’est de cheminer sur la crête entre le mouvement et l’immobilité. Pour Patrick McGuinness, la poésie ferroviaire consiste à se demander à quoi ressembleraient les choses si on n’y faisait pas attention ? Depuis Auden, les poèmes ferroviaires sont négatifs en Grande-Bretagne, il n’y a plus de positivisme, alors qu’en Europe, comme les trains fonctionnent bien et arrivent à l’heure, on garde une tradition d’optimisme. Il cite le poème de Donald Davie, ‘In the Stopping Train’, en fait écrit à Tours.

Gilles Ortlieb rappelle que, pour voir, dans un train, il faut être assis dans le sens inverse de la marche, ce qui est vrai de tout regard ; regarder ce qui nous abandonne.

Un des points communs entre Gilles Ortlieb et Patrick McGuinness est le peintre anglais Thomas Jones, dans son versant de réaliste miniaturiste. Sans concertation, ils ont tous deux consacré une série de poèmes à la même ligne de chemin de fer entre Bruxelles et Bouillon, fascination toponymique notamment. Pour Gilles Ortlieb, les toiles réalistes de Thomas Jones portant sur des détails visibles du quotidien sont porteuses d’une très grande beauté, à l’encontre de tout « spectaculaire ». Patrick McGuinness, qui a aussi écrit deux poèmes sur Jones, raconte avoir rencontré l’œuvre peint de Thomas Jones à la National Gallery of Wales, à Cardiff, et n’avoir pas trouvé grand intérêt aux immenses tableaux épiques sur la fin du monde celte ; en revanche, l’œil moderne, contemporain, est fasciné par les esquisses, les petits tableaux qui n’avaient aucune espèce de valeur pour Jones lui-même.

Un des points communs entre Gilles Ortlieb et Patrick McGuinness est le peintre anglais Thomas Jones, dans son versant de réaliste miniaturiste. Sans concertation, ils ont tous deux consacré une série de poèmes à la même ligne de chemin de fer entre Bruxelles et Bouillon, fascination toponymique notamment. Pour Gilles Ortlieb, les toiles réalistes de Thomas Jones portant sur des détails visibles du quotidien sont porteuses d’une très grande beauté, à l’encontre de tout « spectaculaire ». Patrick McGuinness, qui a aussi écrit deux poèmes sur Jones, raconte avoir rencontré l’œuvre peint de Thomas Jones à la National Gallery of Wales, à Cardiff, et n’avoir pas trouvé grand intérêt aux immenses tableaux épiques sur la fin du monde celte ; en revanche, l’œil moderne, contemporain, est fasciné par les esquisses, les petits tableaux qui n’avaient aucune espèce de valeur pour Jones lui-même.

Depuis plusieurs années, Gilles Ortlieb et Patrick McGuinness se traduisent l’un l’autre.

Patrick McGuinness insiste sur le fait que Rimbaud est, non le poète des départs, mais le poète du retour perpétuel. Il lit son poème sur l’ancienne gare de Bouillon (traduction de Gilles Ortlieb). Stephen Romer lit le texte de Gilles Ortlieb sur Morange (in Tombeau des anges), puis un extrait de L’Arrière-pays. Gilles Ortlieb insiste sur le fait que, du Luxembourg à la Lorraine, en vingt minutes, on passe d’un monde (la finance) à son contraire (la misère, l’abandon). De façon quasiment épigraphique, on voit encore les signes de la vie disparue, remonter des rues qui sont de vrais cimetières de boutiques. Patrick McGuinness fait remarquer que le français a le mot vétusté, qui correspond exactement à l’impression ressentie.  Il évoque aussi le terme high water mark (échelle de crue – Gilles Ortlieb, plus tard, dans une traduction lue, aura choisi « jauge d’inondation », jauge correspondant de fait mieux à mark).

Il évoque aussi le terme high water mark (échelle de crue – Gilles Ortlieb, plus tard, dans une traduction lue, aura choisi « jauge d’inondation », jauge correspondant de fait mieux à mark).

Gilles Ortlieb lit “Neige à Thionville”.

Stephen Romer suggère la formule de Réda, « le désespoir n’existe pas pour un homme qui marche ». Il songe aussi à Sebald. Patrick McGuinness rétorque qu’on peut marcher parce qu’on est désespéré en se disant que le désespoir n’existe pas pour un homme qui marche, mais que le mouvement n’est pas un remède. Gilles Ortlieb pense que cette formule rapproche la poésie plus de l’homme des foules de Poe, mais que la locomotion est quelque chose d’autre. Il trouve que, notamment dans des écrits récents, Bonnefoy est délibérément intimidant. Patrick McGuinness trouve par exemple plus intime – et donc moins intimidant – le chapitre sur les souvenirs d’Arménie. En général, la littérature française perd trop de temps sur les questions d’absence et de présence, alors que l’essentiel se passe entre les deux, entre A et B.

La rencontre s’achève, après quelques questions, par une lecture à deux voix. (Je note un seul vers d’un beau quatrain de Marcel Thiry cité en épigraphe par Gilles Ortlieb dans un de ses poèmes : « la Lorraine accomplit sa tristesse inutile ».)

La rencontre m’a évoqué

- ce qu’Auster dit dans son dernier livre de la marche

- la différence fondamentale entre la vision ferroviaire et la composition en marchant (exercice radicalement différent du corps)

- le rapport entre promenade (au sens de Walser) et graphomanie (Breytenbach aussi est un grand poète du déplacement)

- l’attention (sur un axe Rilke-Guillevic) au regard et à la poésie objectale

- les pages de François Bon dans Tumulte

- enfin, bien entendu (et Patrick McGuinness a confirmé en marge, après la rencontre, son absence totale de goût pour la poésie de Roubaud) le choix tout à fait parallèle, sur un autre rail, des oulipiens (la toute récente Ode à la ligne 29).

18:10 Publié dans Pynchoniana, Résidence avec Laloux, WAW | Lien permanent | Commentaires (2)

lundi, 18 mars 2013

Dernière demeure ¦ destination finale

Depuis quelques jours, je me suis plongé dans la poésie de Cynthia Atkins (dont on peut lire des poèmes ici et là - sans oublier son site personnel), et ai même (à peine) commencé à la traduire. Très ému, pour diverses raisons – pas seulement littéraires – par “The Information Age”, un poème qui se trouve au début du recueil Psyche’s Weathers, je viens d’en achever, à l’instant, un premier jet.

Dans ce poème, la première et la deuxième strophe (16 vers chacune) se répondent. Dans l’une, le corps de l’oncle est comparé à une lettre, et la terre où il est inhumé au « trajet de la lettre » ; dans l’autre, ce sont les lettres qui sont comparées à un corps passant de main en main et, dans le texte

strung from house

to house—to its final resting place

Pour l’image de ‘final resting place’, j’hésite entre dernière demeure (euphémisme funèbre qui offre un beau contrepoint à ‘house’, maison) et destination finale (expression plus respectueuse de la métaphore postale). Je me pose aussi des questions de ponctuation : j’aime beaucoup le tiret, et je serais d’avis de le conserver tel quel, d’autant que la virgule – seule alternative ici – est vraiment de nature à “aplatir” la portée du suspens.

16:37 Publié dans Résidence avec Laloux, WAW | Lien permanent | Commentaires (0)

mardi, 04 décembre 2012

Catherine de Russie

Non, tout de même pas. Oui, quand même.

Oui, je voudrais quand même emporter avec moi cette valise brune et craquelée – à force de m'accompagner dans mes périples minables, elle est défoncée. Défoncée! Moi aussi, je saisis l'occasion de me montrer progressivement plus audacieux, moi aussi je suis défoncé. Cramé, et cramoisi. Je disais ça enfant, cramoisi. C'est, cramoisi, un mot qui plaît aux enfants. Vrai, vraiment ? Ne tarde pas à le savoir. Et ça claque, je suis dans l'allée avec mes camarades, on attend le début du cours de M. Dassé, on attend M. Dassé, c'est curieux hein, la mémoire. Je pense que c'était le lundi matin, je revois cette salle de classe, mais pas le jour ni le numéro de la classe, le bâtiment oui, je sais qu'il n'existe plus, souffle de trombone, souffle de démolition pourtant non, et c'est devant cette même porte qu'on a apporté Maurice deux ans plus tard, qu'on a offert à notre professeur de philo un mouton – broutard, peut-être ?

On avait baptisé le mouton Maurice à cause de Merleau-Ponty.

Oui, quand même.

J'embarque ma valise, je ne suis pas du genre à me laisser emmerder. J'emmerde tous ces pinailleurs, pas du genre à me laisser embringuer dans d'oiseux arguments, fumeuses arguties. Trace mon chemin. Un pas, c'est déjà toute la route.

Souffle, souffle.

Comment – comment – comment, dis-je, peut-on se prénommer Julien-Baptiste ?

Il fait une chaleur épouvantable, un cagnard du diable.

Avant le mouton, avant d'attendre M. Dassé dans l'allée, en seconde, avant tout ça, au collège donc, je suppose, j'avais voyagé – toujours la valise, mais encore très fraîche – en aéroplane blindé. Laissez-moi vous dire que, déjà, j'étais bien loin d'être pété de tunes. Châtain comme les blés, le charme agissant sur personne, regardant les autres s'éclater en scène, et moi en coulisse, à ne pas même ahaner.

Non, pas même. Oui, hein. D'ahan, souffler. Tirer.

Souffle, souffle, je me fous de ta valise, d'ailleurs je vais me plaindre au roi de Prusse, au bleu de Gex, et – volutes démentes, éclats de lampe-torche dans la valise, paupières trouées par la mémoire, envols de cagnards sauvages dans le ciel de toutes les canicules, il reste avec la valise à gravir les trente-neuf marches – à Catherine de Russie.

15:57 Publié dans Jazeur méridional, Résidence avec Laloux, Words Words Words | Lien permanent | Commentaires (3)

mardi, 16 octobre 2012

Bahala na !

J'ai fini de lire The Match de Romesh Gunesekera. « Presque fini » serait plus juste : je me suis gardé, exprès, les sept ou huit dernières pages pour ce soir. L'écriture de Gunesekera – qui a atteint les plus hauts sommets, selon moi, avec Heaven's Edge, livre absolument magnifique et bousculant – s'est un peu attiédie ici. Tant le protagoniste que son parcours font songer au roman de Jamal Mahjoub, Travelling with Djinns.

C'est le séjour, dans le cadre de la Chaire Studium, pour un semestre entier, de Chandani Lokugé dans notre Université qui m'a replongé totalement dans le Sri Lanka. La semaine dernière, j'achevais Turtle Nest. Et là, après The Match – parabole historique ? Underworld à la sri lankaise ? roman philippin ? — j'enchaînerai avec Softly As I Leave You, le dernier roman de Chandani. Fin novembre et début décembre, j'organiserai avec elle un atelier de deux ou trois séances consacré à la traduction de certains extraits de ces deux romans. Son dynamisme et son hyperactivité me font bien plaisir, ont dynamité un peu le début d'année, sinon terne ou simplement laborieux, de sorte que je me suis retrouvé propulsé avec le comité d'organisation du festival « Voix d'ici, voix d'ailleurs », ou encore à discuter de Ronsard avec elle pendant un bon bout de temps, sans compter le projet de programme d'hiver à mettre en place chez nous à destination des étudiants australiens non francophones.

C'est le séjour, dans le cadre de la Chaire Studium, pour un semestre entier, de Chandani Lokugé dans notre Université qui m'a replongé totalement dans le Sri Lanka. La semaine dernière, j'achevais Turtle Nest. Et là, après The Match – parabole historique ? Underworld à la sri lankaise ? roman philippin ? — j'enchaînerai avec Softly As I Leave You, le dernier roman de Chandani. Fin novembre et début décembre, j'organiserai avec elle un atelier de deux ou trois séances consacré à la traduction de certains extraits de ces deux romans. Son dynamisme et son hyperactivité me font bien plaisir, ont dynamité un peu le début d'année, sinon terne ou simplement laborieux, de sorte que je me suis retrouvé propulsé avec le comité d'organisation du festival « Voix d'ici, voix d'ailleurs », ou encore à discuter de Ronsard avec elle pendant un bon bout de temps, sans compter le projet de programme d'hiver à mettre en place chez nous à destination des étudiants australiens non francophones.

Turtle Nest est un très beau roman, très équilibré, qui s'inscrit dans une forme de modernisme classique, si j'ose ce qui pourrait sembler un paradoxe, et qui s'achève sur une pointe narrative aussi efficace qu'inattendue. Si j'ai bien compris les allusions de Chandani lors de notre promenade dans les jardins du Prieuré, il s'articule autour d'un symbolisme complexe (animaux, éléments naturels) dont tout ou presque doit m'échapper.

Entre ses diverses tâches au titre de la chaire Studium, Chandani a commencé d'écrire un roman dont l'action se passera, au moins en partie, en Touraine. Après-demain, je vais lui faire découvrir le manoir de La Possonnière ; si nous avons assez de temps, j'essaierai de lui montrer d'autres beaux sites voisins de Couture, quoique le très beau château de Poné n'ouvre au public qu'en été.

Nous verrons. Bahala na. Bahala na kayo ! (The Match, p. 255)

14:03 Publié dans Hors Touraine, Lect(o)ures, Résidence avec Laloux, Studium Chandani LOKUGE, WAW | Lien permanent | Commentaires (0)

samedi, 24 novembre 2007

L'Esthétique de la résistance

"Finalement, j'appartiens bien à la littérature française contemporaine : je fais du surplace."

(François Bon, hier soir au Livre).

Présentation émouvante, avec la lecture de beaux passages de son Bob Dylan. Les anecdotes que François a racontées ensuite ouvraient des chemins digressifs infinis, à grands renforts de phrases interrompues. Je crois d'ailleurs qu'il y a eu un malentendu, car Martin Arnold lui a bien posé cinq questions, mais François n'avait pas compris qu'un temps, dans la soirée, était réservé aux questions du public. Toutefois, peu importe... il semble que, s'il évoque aussi peu les deux dernières décennies de la comète Dylan, c'est qu'il est moins convaincu par ce versant de l'oeuvre, mais aussi qu'il avait déjà écrit 450 pages et était, de toute manière, en retard pour rendre son manuscrit ! Good enough reasons... point taken !

Au cours de sa présentation, François a dit, avec une lueur de malice dans le regard, qu'il faudrait que quelqu'un écrive un livre intitulé Esthétique de la résistance. Comme il avait fait la même vanne avec le rhizome et le pli un quart d'heure auparavant ("mais c'est Deleuze, non ?" me glissa, déconcerté, mon voisin), j'en ai conclu qu'il y avait effectivement un livre qui se nomme ainsi. Ignare que je suis ! (J'ai pu vérifier cela sur les rayonnages de littérature allemande*, au cours du vin d'honneur qui s'en est suivi.)

Quand faut y aller, faut y aller... (D'autre part, on peut s'interroger, avec François Bon, sur le rire de résistance et la question des droits réservés à l'ère du Web 2.0..)

* Tiens, j'en profite pour écrire ici que je ne suis pas d'accord avec François Bon quand il se moque (gentiment) de Laurent Evrard et Martin Arnold parce que leur librairie est la seule de France où les rubriques ne sont pas signalées au-dessus des rayonnages. Je préfère, moi, être momentanément désorienté, car c'est ainsi que l'on flaire des archipels inattendus. Une librairie n'est pas une bibliothèque. (A bookshop is not a library.)

12:01 Publié dans Résidence avec Laloux | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : Ligérienne, Littérature

vendredi, 26 octobre 2007

Un oiseau dans / dans la main

Crumb Begging Baghead des Babyshambles : c’est très bien, mais tout à fait un décalque – riffs, rythmes et déconstruction – du premier album des Pink Floyd (époque Syd Barrett), quarante ans après. Curieux, d’ailleurs, comme j’ai laissé aux étudiants de mon séminaire de sémiotique (master 1) la possibilité de choisir, pour le devoir final, le ou les textes et – notamment – de proposer une analyse de paroles de chansons, ils se sont engouffrés dans cette possibilité, et qui de vouloir étudier un texte des Beatles, qui une chanson du Velvet Underground... autrement dit, alors que je m’attendais à ce qu’ils me fassent découvrir des artistes pop récents (« de leur âge », pourrait-on dire vieuxschnockement), ils me servent la soupe qu’écoutaient mes parents quand j’étais au berceau (et même avant).

Au demeurant, ça ne me gêne pas : dans le cadre du séminaire, on aura étudié e.e. cummings, Dana Gioia, Gerard Manley Hopkins, un extrait des Falls de Peter Greenaway, un texte de Richard Le Gallienne, et même un extrait du premier discours officiel de Gordon Brown premier ministre (!), et toujours, jusqu’à présent, avec leur participation enthousiaste et de nombreuses remarques perspicaces, car je crois tenir là une oligarchie très ramassée d’étudiants fins.

Sinon, je découvre avec un an de retard – et en même temps que je lis le Dylan de François Bon – le dernier album du grand Bob, Modern Times (2006), que je trouve excellent. Ce que je vais dire – la raison pour laquelle j’ai ouvert ce troisième paragraphe – rejoint mes éternelles préoccupations de sémiotique. En effet, je constate une fois encore que la bizarrerie de certaines formules désarçonne, déroute au point de passer à l’as pour une majorité d’auditeurs/lecteurs : ainsi, dans la quasi-totalité des versions disponibles sur le Net, les transcripteurs du très mélancolique Ain’t Talkin’ proposent, pour le dernier vers du huitième refrain

Walkin’ with an ache in my heel

alors que Dylan dit, de toute évidence (et ce que confirme la version du site Expecting Rain) :

Walkin’ with a toothache in my heel

Que le marcheur puisse, à ce moment précis, dire – littéralement – qu’il marche avec un mal de dents aux talons, c’est bizarre... mais c’est ce qu’il dit. Dylan, jamais banal, ne dit pas qu’il a mal aux talons, ni qu’il a mal aux talons et aux dents. Je ne sais s’il faut comprendre qu’il a, en marchant, mal aux dents au point d’en ressentir une douleur aux talons, ou que la douleur qui lui monte des talons est semblable aux élancements gingivaux, ou autre chose encore. Mais je sais qu’on ne doit pas banaliser un texte étrange.

18:20 Publié dans Résidence avec Laloux | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : Ligérienne

vendredi, 06 avril 2007

Ma vie sur un coin de table

Franchement rarement été aussi crevé de ma vie, en plus je viens de m'apercevoir que j'ai oublié de prendre les photocopies pour l'atelier de demain à la Reprographie. Faudra faire sans, quel innocent ! La force de rien, je colle ici, tout benoîtement, mon ébauche de traduction (inachevée) de My Life in a Stolen Moment de Dylan.

Ma vie sur un coin de table

Duluth c’est une ville du Minnesota qui vit du transport fluvial de minerai

Construite sur une falaise rocheuse au bord du Lac Majeur

J’y suis né – mon père y est né

Ma mère venait d’une région plus au nord le pays du Fer

Le Pays du Fer est une longue traîne de villes minières

De Grand Rapids à Eveleth

Nous avons déménagé pour aller y vivre dans la famille de ma mère

À Hibbing quand j’étais jeune

À Hibbing il y a la plus grande mine de forage du monde

À Hibbing il y a des écoles, des églises, des épiceries – et une prison

Il y a un cinéma et au lycée il y a une équipe de football américain

À Hibbing le vendredi soir il y a des bagnoles trafiquées qui roulent à fond la caisse

À Hibbing il y a des petits bistrots où on joue des polkas

Si on se trouve à un bout de Hibbing on voit parfaitement l’autre côté de la ville

Hibbing c’est une bonne petite ville

J’ai fugué à dix, douze, treize, quinze, quinze ans et demi, mais aussi à dix-sept et dix-huit ans

On m’a chopé on m’a ramené presque à chaque fois

J’y ai écrit ma première chanson, pour ma mère, et ça s’appelait « À ma mère »

J’ai écrit ça quand j’avais dix ans et l’instit m’a mis un 15

J’ai commencé à fumer à onze ans et j’ai arrêté juste le temps de reprendre mon souffle

Je ne revois pas trop chanter mes parents

En tout cas je ne me revois pas échanger des chansons avec eux

Plus tard j’ai étudié à l’Université du Minnesota avec une bourse bidon que je n’ai jamais touchée

J’étais en fac de sciences et je me suis fait recaler car j’avais refusé de voir mourir un lapin

Je me suis fait virer du cours d’anglais pour avoir injurié le professeur dans un devoir

J’ai échoué à l’examen de communication parce que j’appelais tous les jours pour dire que je ne pouvais pas venir

En espagnol j’ai réussi mais ça je le savais d’avance

Je traînais dans un foyer et j’y étais si bien

J’y suis resté jusqu’à ce qu’on me demande de devenir membre

Alors je me suis installé chez deux filles qui venaient du Dakota du Sud

Deux nuits juste dans un F2

J’ai traversé le pont gagné la 14ème Rue et ai emménagé au-dessus d’une librairie qui vendait aussi des hot dogs infects des maillots de basket et des statues de chiens

Je suis tombé amoureux d’une petite actrice qui m’a cogné dans le bide

Et je me suis retrouvé à l’est du Mississippi avec une dizaine de potes dans un squat juste en dessous du pont Washington au sud des Sept Carrefours

Voilà à peu de choses près mes années d’étudiant

Après ça en stop je suis allé à Galveston, dans le Texas, en quatre jours

À chercher un vieux copain dont la mère m’a ouvert la porte

M’a dit il s’est engagé

Le temps qu’elle referme la porte de la cuisine

J’étais déjà en Californie, et presque dans l’Oregon

Dans la forêt je suis tombé sur une serveuse qui m’a pris en stop

Et m’a laissé quelque part dans l’état de Washington

En dansant j’ai quitté la fête des Indiens à Gallup, Nouveau Mexique

Le Carnaval de la Nouvelle Orléans, en Louisiane

Le pouce tendu, tombant de sommeil, le chapeau relevé, la tête bien enlevée

J’errais j’en apprenais des tonnes

Je me faisais ma petite Dépression

Ça m’éclatait de voyager en train de marchandises

Ça me faisait marrer de prendre des gnons

Je touchais quelques dollars à couper de l’herbe

Et quelques cents avec mes chansons

J’ai fait du stop sur la 61, la 51, la 75, la 169, la 37, la 66, la 22

La Gopher Road, la 40 et la HJ Turnpike

On m’a soupçonné de vol à main armé – jeté en prison

On m’a gardé quatre heures en cabane pour une histoire de meurtre

On m’a chopé parce que j’ai une drôle d’allure

Et j’avais rien fait d’ tout ça

Dans tout ça j’ai pris le temps d’apprendre à jouer d’ la guitare

Dans tout ça j’ai pris le temps de commencer à chanter

Dans tout ça j’ai pris le temps de commencer à écrire

Mais jamais j’ai pris le temps de savoir pourquoi

J’ai pris le temps de faire ça – quand on me demande

À moi pourquoi et où j’ai commencé, je secoue la tête j’esquive des yeux et je m’en vais sans dire un mot

Après Shreveport j’ai atterri à Madison, dans le Wisconsin

De Madison on s’est fourrés à cinq dans une petite Pontiac

Et on a filé droit vers le sud direct vers l’est et 24 heures après on était encore sous le tunnel de l’Hudson

On partait dans une tempête de neige on disait adieu de la main aux trois autres, on s’est baladés sur MacDougal St avec cinq dollars en tout – mais on n’était pas pauvres

J’avais ma guitare et mon harmonica

Et lui il avait les fringues de son frère à mettre au clou

Au bout d’une semaine il est reparti à Madison et moi je suis resté

[...]

18:35 Publié dans Résidence avec Laloux | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : Poésie, Traduction, Ligérienne

jeudi, 05 avril 2007

Traduire Bob Dylan tous azimuts

Pauline, une des étudiantes qui va participer à l'atelier Traduire Bob Dylan après-demain (et qui fit partie des recrues de la première heure !), vient de me signaler qu'elle avait, de son côté, travaillé sur Blowin' in the Wind, Mr Tambourine Man et Subterranean Homesick Blues.

Je me repasse cette dernière, suis plutôt inspiré, me dis que je devrais me pointer aussi samedi avec mon ébauche de traduction de My Life in a stolen moment (Ma vie à la dérobade).

22:29 Publié dans Résidence avec Laloux | Lien permanent | Commentaires (11) | Tags : Ligérienne, Traduction, Anglais

Traduire Bob Dylan rue Ronsard

Cela tournait dans ma tête depuis quelque temps. Man of Peace fait partie des chansons de Bob Dylan que j'aimerais bien traduire (même si elle n'est aucunement prévue pour samedi). La question de la traduction des références bibliques me taraude depuis longtemps (et je l'ai croisée souvent), et c'est l'une des raisons de mon intérêt pour ce texte-ci.

Ce matin, marchant dans la rue, j'ai trouvé une traduction "chantable" de la première strophe, que je propose ci-après. Content des rimes internes, très riches, mais c'est le refrain qui cloche (work in progress).

Look out your window, baby, there's a scene you'd like to catch,

The band is playing "Dixie," a man got his hand outstretched.

Could be the Fuhrer / Could be the local priest.

You know sometimes Satan comes as a man of peace.

Regarde un peu par la fenêtre, il s'en passe de belles :

Un orchestre qui joue Dixie et un homme qui fait la quête.

Ce pourrait être Hitler

Ce pourrait être un prêtre.

Satan est adroit, parfois, il prêche la paix (je crois)

17:05 Publié dans Résidence avec Laloux | Lien permanent | Commentaires (8) | Tags : Traduction, Poésie

mardi, 03 avril 2007

Bob Dylan ici, approche en plané

Obsession ? Il ne faudrait pas écouter Tweedle Dee & Tweedle Dum pour la dix-huitième fois en trois jours. Il y a tant d'autres chansons de Bob Dylan que je connais mal, ou pas du tout. Celle que je viens de citer est la première du pénultième album, Love & Theft, qui m'avait d'abord surpris, déconcerté, découragé. En fait, après quelques écoutes, c'est un des plus beaux*.

Ce samedi, ce sera - sans que je perçoive tout à fait comment ça va se dérouler - l'atelier "Traduire Bob Dylan" sous la houlette de François Bon. Finalement, il se trouve quasiment une trentaine d'étudiants motivés pour cette journée pourtant placée au pire moment : un samedi, et sur le week-end de Pâques en sus !

François Bon m'a écrit pour préciser que l'essentiel de nos réflexions porterait sur Ballad of a thin man, Desolation Row, Visions of Johanna, mais aussi les 11 épitaphes (que je ne connais pas (honte à moi !)) et My Life in a stolen moment.

Cette semaine, de toute façon, c'est encore, outre le boulot habituel, la panique : organisation des examens, remplacement d'une collègue malade pour trois de ses cours, préparation des partiels, préparation de l'atelier, usw. Du coup, je ne pourrai pas prendre le train fantôme à la B.U. cette après-midi et devrai me contenter de ce que le chauffeur-lecteur François en écrira sur son site.

Bien entendu, il y a aussi la pile de livres toujours plus volumineuse qui menace de s'effondrer sur moi dans mon sommeil, les quatre en train (même pas fantôme) et les dix ou douze lus qui me supplient d'écrire quelque chose à leur sujet ici ou dans mon autre carnétoile, oui, de tirer quelques paragraphes des notes jetées tout à trac sur les brimborions de papier glissés entre leurs pages.

* De Love & Theft, il faudrait dire, surtout, que le déclic est venu quand j'ai entendu les centaines d'échos nappés à Bo Diddley ou Robert Johnson. Du miel de millefleurs. Honeymoon blues, anyone ?

10:45 Publié dans Autres gammes, Lect(o)ures, Résidence avec Laloux, WAW | Lien permanent | Commentaires (12) | Tags : Ligérienne, Musique, Dylan, Littérature

mardi, 13 mars 2007

La littérature est-elle dangereuse ? [5] : Juliet/Beckett & lambeaux de discours direct

******************** Tout va par deux

Voici ce que j’ai noté, en totale anarchie, au cours de la séance, et avant de partir écrire Onze ans après. Ce que j’écris est en Times 10. Ce que j’ai noté de l’intervention de François Bon (que j’ai préféré écouter sans être rivé au clavier cette fois (…)) est en Times12.

Il y a très peu de monde : jour de rentrée ? atelier déplacé du jeudi au lundi ? Moi, j’étais absent aux séances 3 et 4, dont François Bon redit le plus grand bien. (Il nous en a envoyé, dans la nuit, des morceaux choisis.) La salle 80 est hérissée de pieds de chaises, car elles sont toutes renversées, par paquets de deux, sur les tables. On a dû chasser deux pauvres étudiants qui finissaient un devoir (concours blanc ?)

******************** Par maints et par vaux

Oralité, ce qui remonte, ce qui traverse le texte et n’est pas narratif.

J’ai amené Charles Juliet. Montre Rencontres avec Samuel Beckett. Parle de Lambeaux. Dans ce texte restreint sur Beckett…

Le mot du jour est restreint. Est-ce sur, l’écrivain, l’influence du train ? L’entrée dans la langue française se fait, pour Beckett, avec ce vocabulaire restreint. Juliet, passage du silence contraint à l’écriture du silence.

Quatre rencontres. Neuf ans s’écoulent entre la première et la quatrième.

Juliet publie déjà son journal, mais s’interdit de parler de sa rencontre avec Beckett tant que l’écrivain est vivant.

Deux mecs qui ne parlent pas : le dispositif d’écriture de Juliet est intéressant (notation précise des propos de Beckett).

François Bon raconte son dernier voyage en train à Lille, face à un type qui trimbalait des rats dans une cage verte et orange fluo. Il parle aussi d’un vieux cousin mort depuis longtemps, coupures de journaux, notices de médicaments, etc. Dans quel livre a-t-il parlé de ce parent ? Je n’ose demander.

Le rapport du dialogique au narratif est inversé par rapport à la logique ordinaire. Les rencontres sont brèves et la parole rare : c’est cela qui fait exister l’écriture.

Il faut donc raconter une ou plusieurs rencontres importantes avec quelqu’un de marquant (et pas forcément célèbre).

Technique, forme du texte : cf la manière abrupte dont le narrateur de la Recherche entre en rapport dialogique avec une multitude d’interlocuteurs.

Nombreux extraits des Rencontres avec Samuel Beckett.

Poème de Morand sur Proust, ‘Ode à Marcel Proust’, 1915.

******************** La main du diable (Un échec)

Après la présentation de la séance par François Bon, je suis allé dans mon bureau, dont les volets roulants, par un miracle étonnant, étaient restés ouverts, ce qui fait que j’ai écrit le texte Onze ans après, au crépuscule puis dans la suie, face à la passerelle faiblement éclairée. De ce texte, Onze ans après, j’ai livré, illico, à huit heures du soir, la première mouture, puis je suis retourné en salle 80 où ça grattait sec, et me suis remis au texte. Disons-le tout net : la consigne de ce jour m’a profondément embarrassé, car, contrairement à la plupart des fois où je me suis trouvé en situation de contrainte, j’ai mis beaucoup de temps à trouver un sujet. Ensuite, une fois le sujet trouvé, je me suis embarqué dans l’écriture en ne parvenant aucunement à restituer la voix du portraituré rencontré, Hugo A. J’ai raturé, repris, modifié, même écrit un paragraphe encore plus mauvais dont je me suis rendu compte, juste avant la lecture à haute voix, qu’il n’était « insérable » nulle part dans mon texte. J’avais déjà modifié pas mal de choses au texte publié à huit heures du soir, mais pas comme il faudrait : dans le détail et non dans la trame. Alors, pas du tout convaincu, j’ai lu mon texte qui, ça tombe bien, n’a pas convaincu François Bon – même s’il a pris de fort élégantes pincettes pour me le dire. Pour ma part, ce n’est pas tant le côté suranné (« plus France que Proust », a dit F.B.*) qui me gêne que le côté mou de ce texte ; je n’ai pas su trancher, et c’est un texte au mitan, oui, grassouillet. Du coup, ce mardi matin, je prends le parti, après un nouveau toilettage, d’instiller polyphonie pour de bon, avec insertion / injection de phrases hugoliennes.

*Ah oui : François Bon a aussi parlé d'une traduction de Henry James qui aplatirait ou raterait (je ne sais plus) ce qui fait le génie de James. Cela dit, même en mauvaise traduction, je prends la référence à James comme un compliment, vu ma grande frustration face à ce texte dont je ne sais que faire. Dans la discussion qu'il a eue avec une étudiante qui prépare un travail de master 1 sur Danielle Collobert, F.B. a raconté que Jérôme Lindon avait, à l'époque, refusé de publier Meurtres, qui lui paraissait trop directement inspiré de / calqué sur l'écriture de Beckett. Pour ma part, même si le texte de R., une autre étudiante, était très réussi, j'ai trouvé qu'il était trop directement inspiré de / calqué sur l'écriture de Duras. (Ou de François Bon, peut-être ?)

10:20 Publié dans Résidence avec Laloux | Lien permanent | Commentaires (13) | Tags : Ligérienne, Littérature, écriture

lundi, 12 mars 2007

Onze ans après

Je l’ai rencontré plusieurs fois, quand j’allais passer quatre ou cinq jours d’affilée à Cambridge, chez cet ami que je perds aussi de vue maintenant. Jean-Pascal m’avait présenté la ribambelle de ses amis, et parmi eux Hugo.

Combien de fois suis-je allé à Cambridge ? On dira trois. À chaque séjour peut-être je voyais Hugo trois ou quatre fois. Et que m’importent ces chiffres ? Je ne sais.

Hugo s’appelait en fait Hugues, mais il semblait régner, autour de son vrai prénom, un parfum d’interdit. Lui, contrairement à nous autres, était lecteur pour une durée de cinq ans, et finissait sa thèse. Il était donc sensiblement plus âgé que nous, et avait plus ou moins claqué la porte au nez des siens, Parisiens. N’avait-il pas choisi le lectorat à Cambridge comme d’autres, il n’y a pas si longtemps, choisissaient de s’embarquer sur un baleinier ou partent pour la légion étrangère ? Si je raconte tout ça, c’est que sa vie paraissait nimbée de tant de demi-secrets, mais sans afféterie.

Étonnamment séduisant, Hugo n’était pas poseur. Ses excentricités verbales et sociales étaient d’une totale sincérité. Un jour, nous discutions, tous les trois, avec Jean-Pascal, à la table crasseuse d’un bar de college, et Hugo, de façon tout à fait caractéristique, s’était assis en dehors du cercle formé, au départ, par la table et les trois chaises. Tout aussi caractéristique, sa façon de nous encourager à reprendre une pinte, à ses frais, une Murphy’s, je dirais, tout en laissant quasi imbue la sienne. Il se contentait d’y tremper les lèvres, discutait avec feu, riait, fronçait les sourcils, parfois les trois à la fois, et, de son profil acéré jamais détendu, nous lançait des phrases si ambiguës qu’elles prenaient valeur de sentences, tout en oubliant consciencieusement de boire. Puis, entre deux paroles enflammées (« C’est une violence » ou « on te verra avec tes frasques »), deux rires, deux froncements, il se levait, comme nous partions, et vidait en deux fois une bonne part de la pinte jusque là délaissée.

Il me semble qu’une autre fois, au début d’une soirée qui fut la plus arrosée de mon existence – avec les conséquences que l’on imagine –, je le vis jouer, avec une élégance rare, au baby-foot. J’ignorais que l’on pût s’adonner à ce jeu, et même s’y donner, d’une façon qui fleure autant le gentleman. Hugo était autant fait pour les envols subits et violents d’imaginations fébriles que pour l’atmosphère feutrée des clubs les plus select.

Il y eut aussi, peut-être la dernière fois que nous nous vîmes, son détachement somptueux dans ce punt infâme que nous avions loué à six et dont seul il se démenait, en rameur expert, piroguier de ces bords presque gallois. Il faisait beau et frais, sur la Cam. Je m’énervais après tout le monde. Mais après lui, impossible.

Ma mémoire persiste à me tendre de curieuses perches et à évoquer une possible rencontre, l’année suivante, ou même celle d’après, à Paris (pour sa soutenance de thèse ?). Pourtant, aucune image, aucun son précis ne me vient de cet épisode pourtant ultérieur, s’il a bien eu lieu. Hugo, à Paris, cela ne se pouvait. Si ça se trouve, c’était Hugues, et ce fantôme imposteur n’aura pas laissé de traces dans ma mémoire vive.

20:00 Publié dans Ecrit(o)ures, Hors Touraine, Résidence avec Laloux | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : Ligérienne, écriture

La littérature est-elle dangereuse ? [5]

Quelques minutes avant la cinquième séance de l'atelier d'écriture animé par François Bon sur le site Tanneurs, "La littérature est-elle dangereuse ? " (j'ai manqué la troisième séance pour raisons personnelles et la quatrième car j'avais oublié de la noter dans mon agenda, pensant que la fréquence régulière était d'un atelier tous les quinze jours), j'ai réussi, fait rarissime, à me garer du côté impair de la rue des Tanneurs, sans avoir à risquer un périlleux (et limite illégal) demi-tour sur voie au niveau des feux tricolores qui suivent.

Des affiches déchirées, des prospectus, du béton gris. La fac ne donne pas son meilleur visage en ces jours de grand soleil, premières chaleurs dans l'air & premières terrasses à lézards place Plumereau. Quand elle si belle, la lumière adoucit ce qui n'est que médiocre, mais les choses laides, elles, ressortent de manière plus vive, plus poignante.

Ce matin, vers dix heures et demie, en descendant l'escalier le formidable après un cours au quatrième étage, j'ai pu admirer les remous de la Loire sous le soleil doucement incandescent. Durant le cours, j'ai fait remarquer aux étudiants qu'une pie, peut-être la même qui m'avait incité à leur apprendre quelques noms d'oiseaux deux semaines auparavant, faisait son nid pile à notre niveau, à portée de nos regards. Les nids de pie, ces constructions foutraques de grosses brindilles pas même branches, on les voit rarement à niveau, et suffiraient-ils d'ailleurs à suggérer une métaphore malingre et alambiquée de ce carnet de toile ?

To room 80 now !

18:25 Publié dans Résidence avec Laloux | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : Littérature, Ligérienne, écriture

vendredi, 09 février 2007

La littérature est-elle dangereuse ? [2] : Photos absentes écrites

Les six textes composant sous les rires les sourires ont été écrits et publiés aussitôt, "bruts de décoffrage", comme le veut un cliché contemporain. Quelques minutes après, vers huit heures, je les ai un peu retouchés, modifiés, à la plume rouge, puis lus devant l'auditoire rassemblé pour l'atelier de François Bon, après avoir écouté, souvent admirativement, les textes des autres participants.

Mon voisin de droite fut l'un des premiers à lire ses textes sur photos (Photos que je n'ai pas faites), et je lui ai parlé, après, à la fin, de Danielle Mémoire. Juste avant le début de l'atelier, nous avions discuté de Cadiot, car j'avais vu son exemplaire de L'art poétic' posé sur la table. Je n'aime pas tellement Cadiot, mais je ne demande qu'à aller y revoir.