jeudi, 01 mai 2008

Name-dropping...

C. lit Avant la nuit, l'autobiographie de Reinaldo Arenas, dont elle avait découvert La Couleur de l'été au printemps 2007.

De mon côté, pas plus tôt descendu de ma noire calèche, après avoir mis la charrue devant les boeufs et lu Magic Seeds de V.S. Naipaul avant même d'avoir mis la main sur Half A Life, je suis encore en vie, fasciné par ce dodécalogue, et j'ai commencé de lire Le Plan déchiqueté d'Abe Kobo.

(Il y a longtemps, rue du 51ème Régiment d'Infanterie, j'avais lu La face d'un autre. À l'automne dernier, je m'étais enlisé avec délices dans La Femme des sables, offert par un ami cher, avant de m'engluer dans les méandres cauchemardesques du Cahier kangourou.)

J'avais oublié, sur mes étagères, et depuis belle lurette, ce Plan déchiqueté, jamais lu, et dont j'ai vu, ouvrant le livre à la première page, que je l'avais acheté dans un vide-grenier, à Laversines, le 1er mai 2003.

Il y a cinq ans, exactement.

Lorsque cinq ans seront passés.

After Lorca : Spicer, aussi -- je t'ai trahi -- dans le vaste bureau rue du 51ème R.I.

18:27 Publié dans Blême mêmoire | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : littérature, romans, japon, sable

jeudi, 28 février 2008

"Trois jours sans écrire..."

Trois jours sans écrire, je pense. Non, ce ne sont pas les belles phrases de Sankt-Petri-Schnee, dont la lecture est terminée depuis ce matin (six heures et demie), ni les mémoires de Soyinka – oh, le portrait vitriolé des époux Mitterrand ! – qui me poussent à reprendre le fil de ces billets, mais l’odeur des fleurs de mimosa. Février, fleurs de mimosa : l’odeur des pâques, l’odeur des premières journées d’avant-printemps, l’odeur du soleil en boules fleurs, l’odeur minutieuse des fibrilles jaunes que l’on peut contempler des heures durant, l’odeur landaise par excellence, l’odeur d’avant-printemps, février au mimosa. C’est l’odeur des fleurs de mimosa qui me ramène vers l’écriture, cette odeur landaise insurrectionnelle du printemps qui se rebelle pour rire contre un hiver jamais vif – à peine des nuits à moins deux ou moins trois, mais les boules jaunes du mimosa en rigolent tout le jour, tout le midi, tout le mitan du soir, février fiévreux au mimosa qui embaume.

En ramenant ce février fiévreux jaune mimosa à l’écriture, ce sont aussi des souvenirs de lecture qui émergent, évidemment la série de poèmes que Ponge a consacrée au mimosa : ne s’y trouve-t-il pas l’adjectif floribonds ? (La bibliothèque, comme la mémoire, fait défaut.)

Gestuelles sobres et dansantes des fleurs de mimosa qu’alanguit la brise : souples, liés, ces mouvements entièrement silencieux comme sur la scène d’un cabaret. Pas même une mouche n’ose effleurer le jeté subtil des artistes, les fleurs de mimosa. Alors, sur le visage des spectateurs se lit l’euphorie que procure, face à de tels chatoiements, un art consommé semblable à la danse des marionnettes de chair, et dont aucun trait encore n’a jailli d’un hiver de pacotille (l’odeur d’avant-printemps, février au mimosa).

[ 17 février ]

10:10 Publié dans Hors Touraine | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : poésie, littérature

mardi, 26 février 2008

L'Haleine heureuse

Dans Les Soldats de Salamine, Javier Cercas évoque les réunions des poètes phalangistes qui se tenaient "dans les caves du café Lyon, rue Alcala, dans un endroit connu sous le nom de La Baleine joyeuse" (Actes Sud, "Babel", p. 95). Intrigué par ce nom, j'ai trouvé, dans une page Web consacrée à Fernando Sesma Manzano, une reproduction de la fresque qui a donné son nom au sous-sol du café, La Ballena Alegre en V.O.

Dans Les Soldats de Salamine, Javier Cercas évoque les réunions des poètes phalangistes qui se tenaient "dans les caves du café Lyon, rue Alcala, dans un endroit connu sous le nom de La Baleine joyeuse" (Actes Sud, "Babel", p. 95). Intrigué par ce nom, j'ai trouvé, dans une page Web consacrée à Fernando Sesma Manzano, une reproduction de la fresque qui a donné son nom au sous-sol du café, La Ballena Alegre en V.O.

La Ballena alegre est aussi le titre d'une émission de radio diffusée sur Radio Inter Continental, et le nom d'un camping sis sur la Costa Brava.

Plus étrange, il y a une Baleine joyeuse à Villefranche-sur-Mer, dans les Alpes-Maritimes.

Mais il semble que le motif de la baleine heureuse (happy whale) soit universel.

Et puis... on finit par en revenir, à force de recherches, à la "Phalange authentique" (!), qui a publié, pendant plusieurs années, une revue portant encore et toujours ce même titre. Le nom de la revue conviendrait mieux, au premier abord, à un cénacle de poètes surréalistes sud-américains qu'à la version madrilène des chemises brunes, mais enfin, ne soyons pas trop cratyliens. (D'ailleurs, le titre du roman de Cercas, passablement déceptif lui aussi, nous décourage du cratylisme.)

Il est difficile de savoir si le "récit réel" de Javier Cercas participe de la réhabilitation des écrivains phalangistes, et singulièrement de Rafael Sanchez Mazas. Ce qui est un peu agaçant, aussi, c'est l'accumulation de faits et d'arguments d'autorité dont, autofiction oblige, Cercas se pense dispensé de préciser les sources : d'un certain point de vue, ce "récit réel" est trop proche des événements historiques dont il tire sa substance pour se permettre le flou du romanesque...

18:10 Publié dans Le Livre des mines | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : phalange, littérature, extrême-droite, baleines

lundi, 25 février 2008

Quatre vies, palettes... quatre violons

« Autrefois, on disait octante, mot plus régulier que quatre-vingt, qui est une expression barbare. » (Maurice Lachâtre. Nouveau Dictionnaire Universel [1881]. p. 1190)

Tout comme je suis sûr d’avoir déjà lu, dans un autre livre, évoquer le Trille du diable de Giuseppe Tartini – que joue le jeune Federico au cinquième chapitre de Sankt-Petri-Schnee – , je pense n’avoir jamais entendu jouer cette œuvre. Curieusement, le Robert des noms propres (édition 1983, dernier tome, p. 3057) cite plusieurs œuvres de musique de chambre du même compositeur, mais c’est ce Trille du diable, apparemment son coup d’essai, qui est passé à la postérité.

La même édition du Robert des noms propres ignore tout de Leo Perutz, qui fut, de fait, (re)découvert en France dans les années 1980. J’ai grandi près de Tartas ; un dimanche sur deux, quand nous allions en famille voir mes grands-parents à Saint-Pierre du Mont, nous passions près de la papeterie en nous bouchant le nez. Le seul Perutz qui ait droit à une entrée du prestigieux dictionnaire est Max Ferdinand Perutz, Prix Nobel de Chimie 1962. Toujours sur la même double page 3056-7, est reproduite une scène érotique de la Tombe des Taureaux, à Tarquinia : ici même, il y a de cela quelques étés, je lisais Les Petits chevaux de Tarquinia.

Brefs feuilletages : je connaissais Tapiès, Tao Chi et Tanguy, mais pas Rufino Tamayo (né en 1899 à Oaxaca). Son guitariste rouge (« Le Chanteur », 1951, Musée National d’Art Moderne, Paris) ressemble à une contrebasse – ses dents à un râtelier de piano – sa main à la pince de Belzébuth.

Michel-Ange et Henry Miller ont tous deux vécu quatre-vingt-neuf ans. Cela, je l’ai appris ce matin.

[ 13 février 2008 ]

16:20 Publié dans Words Words Words | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : art, musique, littérature, dictionnaires

Sankt-Petri-Schnee, premières impressions

Cela me fait plaisir de prendre le temps de lire un roman de Leo Perutz en allemand. Trop paresseux, je ne pratique pas assez souvent le latin, ni l’allemand. Ce sont plutôt des occasions.

Sankt-Petri-Schnee, que je lis, du coup, plus lentement que les précédents opus de Perutz lus en janvier, me plaît beaucoup. Les tâtonnements lexicaux auxquels je suis confronté sont surtout d’ordre adjectival. Pour le reste – et même les phrases dont la syntaxe est particulièrement alambiquée – je me laisse porter par le flot de la langue.

C’est un roman faussement simple. (Je n’en suis qu’au chapitre 6, sur les vingt-cinq que compte le roman.)

Comme souvent dans l’œuvre de Perutz, le premier chapitre situe le récit en orientant la lecture ; s’il s’agit d’une manipulation, d’une orientation trompeuse, il est permis de le supposer, mais sans certitude. Le plus admirable, pour l’instant, c’est la description de la promenade dans la vieille ville d’Osnabrück, à l’heure de midi, et de la double épiphanie du narrateur à la contemplation de la vitrine de l’antiquaire.

[ 13 février ]

15:10 Publié dans Hors Touraine | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, traduction

samedi, 23 février 2008

Un genre mineur

Faire mine : creuser.

Depuis deux ans, il s’est contenté de donner de petits coups de pioche à la surface de la terre dure et rocheuse. Ce n’est pas ainsi qu’il fera jaillir des pépites !

Bien entendu, à chacune de ses lectures, il remarque telle ou telle occurrence du verbe faire mine de, ou de l’expression figurée une mine de, notamment – pour sa plus grande confusion – dans les textes traduits d’une langue étrangère. Qu’il ait été question, dans le projet initial, de possession, ou de l’art des troubadours, cela ne semble même plus lui effleurer l’esprit.

Dans une existence idéale – mais malheureuse, peut-être bien – qu’il pourrait consacrer entière à l’écriture, il aurait pu prendre ses aises et aller vivre, pendant quelques mois, en Anjou, histoire d’arpenter, de sillonner les moindres recoins des territoires significatifs. Peine perdue que de rêver.

Le livre éparpillé reste un genre mineur.

[ 13 février 2008 ]

22:52 Publié dans Le Livre des mines | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : Littérature, écriture, Langue française

vendredi, 15 février 2008

De la cornemuse...

11:00 Publié dans BoozArtz, Zestes photographiques | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : Ligérienne, Art, Photographie, Littérature

lundi, 11 février 2008

Petite nuit III : l'aplatie

À la suite de la longue litanie des symptômes caractérisés par le "a privatif", la protagoniste de Petite nuit est ainsi qualifiée : "Aplatie sur le divan, gisante, inerte, prostrée, muette..." (p. 31). L'aplatie est-elle aussi un symptôme substantif ?

Au jeu de mots possible répond, tout près de la fin du livre, le lien métaphorique entre l'inertie passive (clouée) et l'impossibilité d'agir (enchaîner) :

"Il est donc capable de réconforter, calmer, parler, il peut étreindre ? Elle reste là, clouée. Il revient.

Oui ? dit-il en se rasseyant.

Impossible d'enchaîner. " (p. 227)

12:00 Publié dans Corps, elle absente | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : Littérature

samedi, 09 février 2008

Petite nuit II : sac-à-papier

" Maman, que veut dire schismatique, sac-à-papier, schlague ? qu'est-ce qu'un zouave ? le knout ? un jaunet ? des brodequins ? Elle suspend un instant la lecture, lève les yeux vers les petites filles, le knout est un fouet, finissez ce que vous avez dans l'assiette sinon je ferme le livre. "

(Marianne Alphant. Petite nuit. P.O.L., 2008, pp. 35-6)

Dans les souvenirs des premières lectures, les mots sur lesquels on bute, qui demeurent obstinèment opaques, ressortent de manière particulièrement vive. Ainsi, je me rappelle être resté pantois devant un Pouah ! tout à fait incompréhensible, au beau milieu de l'une des premières pages du premier "vrai" livre que je lus seul, Les Aventures de Jojo Lapin.

Sinon, ce passage du livre tout récemment paru de Marianne Alphant m'évoque, par son style, certains textes de Robert Pinget, en particulier les romans "monologiques" (Le Fiston), à moins qu'on n'y retrouve la voix toute en diaprures de Monsieur Songe (Du nerf). La piste Alphant-Pinget ne semble guère briller par son évidence, à moins qu'on ne pense au truchement de Beckett : après tout, Marianne Alphant fut, l'an passé, avec Nathalie Léger, commissaire de l'exposition Objet Beckett.

L'expression sac-à-papier est aussi, si l'on en croit Olivier, l'une des interjections distinctives de Tryphon Tournesol.

17:15 Publié dans Blême mêmoire, Corps, elle absente, Mots sans lacune | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : Littérature, Langue française

mercredi, 06 février 2008

/ . /

Comme Renaud Camus a publié hier, sur son site de photographies, une vue de la tombe de Cecil Day Lewis, plus connu sous son nom de plume (et de Poète Lauréat), C.S. Lewis, en précisant que "Cecil Day Lewis avait demandé à être enterré à proximité de Thomas Hardy, qu'il admirait frénétiquement", je me suis replongé, non sans l'avoir cherché dans les rayonnages de la bibliothèque-placard où se trouvent la plupart de mes ouvrages de langue anglaise, dans le volume bleu lagon des Poems que ma mère m'avait ramené il y a une dizaine d'années d'un de ses séjours à Bristol. Outre que la poésie de C.S. Lewis ne m'avait laissé à peu près aucun souvenir, j'étais tout de même rassuré de voir que jamais C.S. Lewis ne semble mentionner le nom de Thomas Hardy, ni faire la moindre allusion au grand écrivain des Wessex Tales. De façon assez caractéristique, la lecture de ce volume m'a donné, rétrospectivement et donc trop tard, un nombre non négligeable d'arguments pour contrer l'idée, formulée par Eric en marge du colloque Poets & Theory que nous organisions ensemble il y a une dizaine de jours, selon laquelle les poètes américains contemporains se posaient nettement plus de questions théoriques que leurs collègues britanniques. Toutefois, cette lecture ne remet pas en cause le constat relatif au conservatisme à peine imaginable des poètes "reconnus" de l'aire insulaire.

Comme Renaud Camus a publié hier, sur son site de photographies, une vue de la tombe de Cecil Day Lewis, plus connu sous son nom de plume (et de Poète Lauréat), C.S. Lewis, en précisant que "Cecil Day Lewis avait demandé à être enterré à proximité de Thomas Hardy, qu'il admirait frénétiquement", je me suis replongé, non sans l'avoir cherché dans les rayonnages de la bibliothèque-placard où se trouvent la plupart de mes ouvrages de langue anglaise, dans le volume bleu lagon des Poems que ma mère m'avait ramené il y a une dizaine d'années d'un de ses séjours à Bristol. Outre que la poésie de C.S. Lewis ne m'avait laissé à peu près aucun souvenir, j'étais tout de même rassuré de voir que jamais C.S. Lewis ne semble mentionner le nom de Thomas Hardy, ni faire la moindre allusion au grand écrivain des Wessex Tales. De façon assez caractéristique, la lecture de ce volume m'a donné, rétrospectivement et donc trop tard, un nombre non négligeable d'arguments pour contrer l'idée, formulée par Eric en marge du colloque Poets & Theory que nous organisions ensemble il y a une dizaine de jours, selon laquelle les poètes américains contemporains se posaient nettement plus de questions théoriques que leurs collègues britanniques. Toutefois, cette lecture ne remet pas en cause le constat relatif au conservatisme à peine imaginable des poètes "reconnus" de l'aire insulaire.

Mais enfin, pour ce qui est de Thomas Hardy, pas l'ombre d'une allusion, m'a-t-il semblé. C.S. Lewis a donc dû exprimer son admiration dans d'autres textes, en prose, ou lors de discours, ou encore, si cela se trouve, dans des poèmes qui ne sont pas rassemblés dans ce volume bleu lagon. Pourtant, les références ne manquent pas : Milton, Donne, Marvell, Hugo, Roy Campbell et tant d'autres, sans qu'il s'agisse toujours d'admirations unanimes, d'ailleurs.

Ce matin, je lisais un peu au hasard des poèmes de Wallace Stevens. Le simple titre Asides on the Oboe ("Apartés pour hautbois") a suffi à me ramener à Oxford, où je découvris vraiment la poésie de Wallace Stevens, en 1995-96, mais où je lus beaucoup aussi l'épais volume des Poèmes complets de Norge, emprunté (me semble-t-il me souvenir (mais c'est curieux car je pillais surtout les rayonnages de St Anne's et de Lady Margaret Hall)) à la bibliothèque de la Maison française. Je me revois, dans la semi-obscurité douce et feutrée, penché au-dessus de l'une des somptueuses tables de bois verni de la bibliothèque de LMH (qui restait ouverte sept jours sur sept et toute la nuit), lire des poètes de la Renaissance française (Mellin de Saint-Gelais) et de la Renaissance anglaise (Spenser), avant d'aller me promener longuement dans les University Parks, où, dès le printemps, les matchs de cricket commencèrent de refleurir, ou d'errer dans les pubs, à découvrir les centaines de bitter différentes, longues errances aussi de cloître en cloître, de college en college, de quad en quad.

Ce que Soyinka écrit, dans You Must Set Forth at Dawn, de sa première année passée en Angleterre (et de la fadeur de la nourriture anglaise), et que j'ai lu hier soir avant de monter me coucher, ne doit pas être étranger à cet afflux d'images du passé, sans oublier combien la lecture récente de Petite nuit a remis en branle l'analogie entre le souvenir du livre lu et le chronotope de la lecture, le moment même où l'on se revoit face à tel livre, à telle heure précise, dans telle lumière.

Enfin, pour ceux qui ne comprennent pas que cultiver son jardin n'est pas nécessairement synonyme de "mégalomanie", je laisse justement le mot de la fin à C.S. Lewis :

All this is flashy rhetoric about loving you.

I never had a selfless thought since I was born.

09:55 Publié dans Blême mêmoire | Lien permanent | Commentaires (17) | Tags : Ligérienne, écriture, Littérature, Poésie

lundi, 04 février 2008

Petite nuit I

L’expression qui donne son titre au texte complexe de Marianne Alphant évoque l’insomnie, mais aussi la petite mort, que l’on n’est pas surpris de retrouver, vers les deux tiers du récit. Autant l’avouer : si j’ai choisi, en voyant l’ouvrage sur les présentoirs de la librairie Le Livre, d’acheter Petite nuit, c’est surtout parce que le nom de son auteur revient régulièrement sous la plume de Renaud Camus, en particulier dans les journaux.

J’ai créé, il y a quelques semaines, ou peut-être deux mois, une rubrique, Corps, elle absente, dans laquelle je comptais rassembler diverses remarques que suscitait la lecture du journal 2004 de Renaud Camus (Corée l’absente). Le jeu de mots homophonique est un peu « facile », et n’est pas sans rappeler tel jeu oulipien qui consiste à traduire les grands poèmes de la littérature anglaise par homophonie, le vers célèbre de Keats, ‘A thing of beauty is a joy forever’ devenant alors, sous la plume de François Le Lionnais, « Un singe débotté est une joie pour l’hiver ».

Toutefois, si je compte, dès le principe, attacher ce billet – aux préambules et circonlocutions liminaires trop longs (Wälse ! Wälse ! s’époumone Siegmund (James King sous la baguette de Karl Böhm, 1967)) – à cette rubrique, il y a de multiples raisons. Dans Petite nuit, il est question d corps de l’analysée, mais aussi du silence obsédant/tourmentant de l’analyste lacanien, seulement ponctué de « Oui ? », à la façon d’un Inquisitoire de Pinget inversé (« Oui ou non répondez »). Ce silence est d’ailleurs décrit, dans le texte même, comme la présence paradoxale d’un corps absent, au titre d’un double rapprochement audacieux entre, d’une part, l’analysée et Victor Hugo, d’autre part, le psychanalyste et l’esprit muet ou têtu de Léopoldine (Petite nuit. P.O.L., 2008, p. 192).

Ce qui place la question de la présence du corps au centre du texte, c’est le sujet même du récit : la lecture, et les souvenirs, souvent lointains, de lectures marquantes. Ainsi, Marianne Alphant s’interroge, au sujet des souvenirs très précis qu’elle retient de sa lecture de Villette :

« Est-ce pour ces raisons physiques – la petite fièvre, l’arrachage délicieux puis douloureux de l’épiderme durci des talons – que tout s’est à ce point gravé ? Le corps doit-il être à ce point présent – ne serait-ce que par un pied déchaussé – pour que la lecture s’inscrive à tout jamais dans la mémoire ? » (Petite nuit, p. 108)

Corps : well, enough said.

Elle : la troisième personne (la lectrice qui croit parler aux murs dans le cabinet du psychanalyste) a des contours fortement autobiographiques. (J'écris cela sans connaître particulièrement le "passé" de Marianne Alphant...)

Absente : l’adjectif se nourrit de l’un des paradoxes les plus puissants du texte. La lecture, mode possible de l’absence au monde par la présence aux mots, est, de toute évidence, éminemment, vécue comme une manière de se représenter le monde, ou de le peupler. Certes, la mort est ce qui met fin à l’activité de lecture, mais l’interruption est aussi ouverture, saisie de l’imaginaire :

« La neige, cette idée fixe, un lit mortel, une tombe : un livre – le corps engourdi, paralysé, les yeux comme absents dans la blancheur de la page, la lecture arrêtée, l’esprit ailleurs s’évadant et zigzaguant pour penser ses pensées... » (Petite nuit, pp. 207-8)

Reprenons au commencement (Wes Herd dies auch sei...) : quand, vendredi soir, j’ai lu les premières pages de Petite nuit, il était impossible de ne pas songer, au moins par métonymie à Est-ce que tu me souviens ? de Renaud Camus, génial centon de cinq cents pages dans lequel « aucune phrase n’est de son auteur » (et que j’ai trouvé, pour ma part, très savoureusement cocasse). En effet, l’incipit de Petite nuit est une suite de citations d’œuvres lues, de phrases fétiches retenues, à la récurrence obsessionnelle, qui font appel à la culture du lecteur : certaines appartiennent au « bagage commun » de l’écrivain et du lecteur, et d’autres non. Lecture, collage, mémoire, récurrence : comment ne pas songer, en effet, à Est-ce que tu me souviens ? (dont la version en ligne est disponible sur le site de Renaud Camus, à sa juste place dans les Vaisseaux brûlés) ?

Autre conflagration plus ou moins involontaire : j’avais lu, deux jours avant de m’attaquer à Petite nuit, les pages que Butor consacre à son bref séjour en Corée (Où. Le Génie du lieu 2), ce qui m’avait incité à me replonger dans les pages printanières de Corée l’absente. (Il m’est impossible de m’étendre à présent sur le vrai titre de Butor, sur sa typographie particulière : en effet, le u est surmonté de deux accents superposés, un aigu et un grave, ce qui forme une sorte de croix. Ce caractère n’existe dans aucun alphabet connu.)

Il se pourrait, à ce stade, que je donne l’impression de lambiner, de me perdre aux marges de Petite nuit ; toutefois, il se trouve que ce genre de « conflagrations », comme je viens de les nommer (ailleurs, je parle d’unissons), est aussi le sujet du livre de Marianne Alphant... comme d’ailleurs de L’Epuisant désir de ces choses, roman de Renaud Camus dont la citation ci-dessous pourrait aussi avoir été tirée :

« Lire aussi Baour-Lormian ? Acheter les œuvres de Guiraud ? Chaque livre en appelle d’autres, ouvre une piste, un désir, elle n’en finit pas de se perdre et de bifurquer – Et où irez-vous ? Ce sont les mauvais livres qui nous en apprennent le plus, lui disait Paul. » (Petite nuit, p. 139).

Quelques pages en deçà, il y a une citation que je voulais absolument extraire, tant elle constitue, ici, une double mise en abyme :

« Feuilleter encore ce soir Stendhal, Bougeault, la comtesse : on ne sait jamais ce qu’on prend en lisant, ce qu’on note au vol sans le savoir, les traces, l’empreinte, les inscripcions d’une vie comme dans la pierre des parapets que Rétif rayait avec sa clé. » (Petite nuit, p. 130)

Double mise en abyme, car Marianne Alphant y désigne le processus d’association de la lectrice par le recours à une allusion littéraire (les griffures, rayures de Restif de la Bretonne), mais aussi en raison de mon intervention dans tout cela, mon propre geste d’extirper, d’extraire, de citer des inscripcions tirées de Petite nuit.

Tant qu’à évoquer le démon de l’analogie, la façon dont une citation en appelle une autre, dont une allusion ouvre une brèche au milieu de tant d’autres pages possibles, déjà lues ou encore à découvrir, ces parapets m’évoquent « l’Europe aux anciens parapets » : la formule de Rimbaud, et son remploi par Pierre-Yves Pétillon pour l’un de ses premiers livres sur la littérature américaine. Ces « parapets » sont des parasites, oui ; mais, comme le montre magistralement Marianne Alphant, dans la remémoration des lectures, tout parasite tout. La littérature n’est qu’un vaste champ de palimpsestes, de superscriptions parasites.

(De surcroît, l’invention du Web n’a rien arrangé, comme une simple consultation de la première page de résultats de Google à la requête parapets Rétif suffira à le démontrer.)

Bien... Tout cela pour quoi... ? pour justifier l’absence complète de structure de ce billet ? non, cette absence est injustifiable, et n’a d’autre motif que le manque de temps (ou la paresse, qui en est le nom secret). Ce billet n’a pas de structure : aussi faut-il, pour le moment, attendre de plus amples développements (que le « I », grand Un, du titre, promet), c’est-à-dire la reprise, une à une, de toutes les citations qui ont donné lieu, sur la feuille de papier qui accompagne le petit volume des éditions P.O.L., à quelque rapide griffonnage.

(Depuis Deleuze et Guattari, aussi, le « rhizome » est l’autre nom (possible) de la paresse.)

15:35 Publié dans Corps, elle absente | Lien permanent | Commentaires (15) | Tags : Littérature, écriture, Ligérienne

samedi, 02 février 2008

. /.

Me suis ébouillanthé, mais le russe fort a des atouts, côté migraine.

Rêve de C., la nuit dernière : des pentathlètes doivent traverser à la nage une mare pleine de crocodiles toutes dents dehors, mais, en vue de faire diversion et de permettre aux sportifs de ne pas se faire dévorer, un organisateur marche au bord du rivage avec, en guise de chaussures, de fausses pattes de dinosaure.

Courrier international : il ne me reste, à lire, que le long article sur Sucre. (Je suis en avance sur mon organisation habituelle.) Le match de rugby ne m'intéresse pas ; surtout, le canapé n'est pas, contrairement à la table de la salle à manger où je procède à mes recherches sur Julio Gonzalez (dans L'Art au XXe siècle des éditions Taschen, en deux volumes, que j'ai accoutumé de nommer "le Rose/Rouge"), et où se trouve cet ordinateur, situé derrière les vitres que chauffe le soleil.

(Oui, je lis (aussi) Petite nuit de Marianne Alphant.)

Pour les auteurs du "Rose/Rouge", Julio Gonzalez est ni plus ni moins que "le père fondateur de la sculpture en fer" (p. 470). Lors de mon parcours trop rapide de l'exposition du Château de Tours, hier après-midi, j'avais été séduit par les dessins du rez-de-chaussée, puis tout à fait impressionné par la masse imposante des ouvrages, monographies et catalogues raisonnés exposés dans les vitrines du premier étage. Un retour s'impose, comme je le pressentais.

Brunehaut, notre voisine, qui joue de plus belle, et depuis des heures, des mélodies pas vraiment solaires : est-ce Schumann ou Debussy ? (Pas de Gnossienne aujourd'hui.)

16:27 Publié dans Zestes photographiques | Lien permanent | Commentaires (4) | Tags : Ligérienne, Art, Photographie, écriture, Littérature

Julio Gonzalez au Château de Tours I

Ce sont peut-être trente ou quarante billets que j'aurais voulu écrire, dans les pages de ce carnétoile, au cours de ces jours de vaches maigres. Une migraine atroce me martèle aux tempes. Avant de visiter, en coup de vent (et en passant entre les averses), l'exposition Julio Gonzalez en famille au Château de Tours, je n'avais (shame on me) jamais entendu parler de Julio Gonzalez, et encore moins, bien évidemment, de son frère Joan, mort jeune (à quarante ans), ou de sa fille, Roberta, huiliste, dont les toiles occupent tout le deuxième étage du Château. On est toujours l'inculte de quelqu'un. De retour à la maison, après un cours de thème dans une salle surchauffée qui a achevé de me plonger dans les bras de la sinusite (a foolish figure), j'ai pu vérifier, dans mon bon vieux L'Aventure de l'Art au XXe siècle (sous la direction de Jean-Louis Ferrier. Chêne/Hachette, 1990), l'étendue des dégâts : Julio Gonzalez y est cité pas moins de sept fois, dont deux petits articles à lui seul consacrés, avec deux reproductions de ses sculptures (la Tête aiguë de 1927 et le Masque de Montserrat criant de 1941).

Si tu as si mal que ça à la tête, je ne comprends pas que tu puisses rester comme ça devant l'ordinateur...

Feuilletant L'Aventure de l'Art au XXe siècle, je me suis retrouvé à méditer sur La Patience de Braque, sur mon rapport ancien mais conflictuel avec la peinture de Baranoff-Rossiné, et, enfin, à découvrir l'histoire savoureuse du Coucher de soleil sur l'Adriatique de Joachim -Raphaël Boronali. C'est d'ailleurs cette anecdote qui m'a conduit (en chantonnant in petto la chanson de Jean Ferrat ("Il est au milieu d' la route / Le stupide aliboron / On dirait qu'il nous écoute / Avec sa têt' de cochon")) à vérifier l'étymologie du substantif/sobriquet aliboron, d'où la citation qui va clore ce modeste et foutraque billet et qui peut renvoyer tant au Livre des mines quà mes lectures récentes d'Orhan Pamuk (encore que, dans Istanbul, Gautier ne soit guère évoqué) :

" Ces ânes étaient harnachés de bâts, de tétières et de croupières agrémentés de dessins en petits coquillages de différentes couleurs et n'avaient pas la mine piteuse de nos pauvres aliborons qui se sentent plaisantés. "

(Théophile Gautier. Constantinople. 1854.)

Si tu as si mal que ça à la tête, je ne comprends pas que tu puisses rester comme ça devant l'ordinateur...

[The story of my life.]

08:50 Publié dans BoozArtz, Le Livre des mines, Moments de Tours, Sites et lieux d'Indre-et-Loire | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : Ligérienne, Art, écriture, Littérature

vendredi, 18 janvier 2008

Sept heures du soir, RN 124

( La zane de yeul, ça n'est pas folichon. )

Ce matin, il s'est passé ça. Puis, j'ai écrit ça. Idiot que je suis : l'énoncé j'ai vu passer une jolie jupe est toujours une métonymie, puisqu'il attribue à la partie du tout (le corps habillé) des propriétés du tout, la personne entière (la marche - "passer").

Autrement, après trois heures de cours, une traduction de poésie, deux heures et demie de recherches sur JSTOR et huit rendez-vous, j'ai quitté l'université à six heures du soir, pour me consoler avec Leo Perutz.

Six mulets et six hérissons font la douzaine, et la plupart des gens ont le nez au milieu de la figure. Avez-vous entendu, madame Sabot ? Demain, on enterre un mort !

(Leo Perutz. Turlupin. Traduction de J.-C. Capèle. Le Livre de Poche, "Biblio", p. 29.)

22:45 Publié dans Hors Touraine, Lect(o)ures, Moments de Tours, Zestes photographiques | Lien permanent | Commentaires (4) | Tags : Ligérienne, Photographie, Littérature

jeudi, 17 janvier 2008

Empégué catégorique

... J. Roubaud. Impératif catégorique. Paris : Le Seuil, 'Fiction & Cie', 2008 ...

Sur les premiers contreforts, Impératif catégorique m’a laissé sur ma faim, peut-être parce que le ‘Projet’ y tient une place très restreinte, mais aussi, me semble-t-il, parce que Roubaud y adopte un style relâché, ne se montre pas très précautionneux, voire donne l’impression d’être las, embarrassé. Le déclic – le tournant – c’est l’épisode de la grève de la faim dans le Sahara et la mort du frère, Jean-René, qui précèdent les longs développements sur Lacan, qui, livrés dans une autre police de caractères, constituent, en quelque sorte, le centre névralgique du livre (§ 44-45 et § 47-51).

De Roubaud, dont j’aime beaucoup la poésie – il faut absolument connaître є, Quelque chose noir et Trente et un au cube –, les essais de prose me séduisent inégalement. Le ‘Projet’, « prose de mémoire », se situe à part et constitue l’une des œuvres les plus rigoureuses et les plus admirables de l’écriture contemporaine de langue française.

D’ailleurs, il est impossible de ne pas en commencer la lecture par le premier tome, ‘Le grand incendie de Londres’. Si j’essaie de me livrer à un petit exercice de remémoration, j’ai dû lire ‘Le grand incendie de Londres’ en 2000, à Beauvais, sur l’exemplaire emprunté à la médiathèque. J’ai lu La boucle dans la foulée, toujours par emprunt, avant de laisser s’écouler un laps. Ensuite, j’ai lu les tomes suivants dans le désordre : La bibliothèque de Warburg, version mixte en 2003, puis Poésie : et Mathématique : en 2004 ou 2005, je ne saurais plus dire. (Le fait est que je ne sais plus, de ces deux derniers ouvrages, lesquels je possède et lesquels j’ai lus par l’entremise du Service Commun de Documentation, autrement nommé la bibliothèque universitaire. Il faudrait aller vérifier à laitage, comme je l’ai lu sur une copie dernièrement.)

Impératif catégorique est donc le sixième tome, mais, comme il est le fruit d’un regret, voire d’un remords, il s’agit d’un retour en arrière dans la structure du ‘Projet’ en branches. Il s’agit de la seconde moitié de la troisième branche, et donc d’une demi-branche elle-même divisée en trois tiers. (Ainsi posé, ça a sans doute l’air imphallusable ; mais réfléchissez deux secondes aux notions de billet, de trackbacks, de catégories et de tags avec lesquelles la plupart des blogonautes – ou auteurs de carnétoiles – ont l’habitude de jongler : ce n’est pas plus compliqué. Comme dans l’océan, une fois qu’on est dedans, l’eau est bonne.)

Regret, remords, retour en arrière : peut-être est-ce l’origine contrainte (et non « sous contrainte ») de ce tome qui explique sa moindre réussite. Il se divise, comme déjà dit, en trois tiers presque égaux. La structure du récit est elle-même très belle : le premier et le deuxième tiers sont composés de 31 paragraphes chacun et le troisième de 26. Or, si l’importance du nombre 26 est assez évidente (alphabet, mais aussi 26 = 2 x 13), le nombre 31 occupe une place à part dans la numérologie roubaldienne : dans la mesure où le tanka est un quintil constitué de 31 syllabes (5-7-5-7-7), cette forme a déterminé les règles de composition de Trente et un au cube, entre autres textes majeurs de Roubaud. De plus, 26 = (5 x 5) + 1 et 31 = (6 x 5) + 1. Le nombre total de paragraphes est de 88, qui est, paraît-il, le nombre secret des néo-nazis, mais qui est surtout le produit de 11 et de 8 : l’octosyllabe et l’endécasyllabe sont les concurrents les plus sérieux de l’alexandrin dans les sonnets de Roubaud.

Bref... Ces problèmes arithmétiques sont loin d’être secondaires dans l’architecture du ‘Projet’, mais il est tout à fait possible de lire ces récits sans en faire grand cas. Il se trouve seulement que cela rejoint mes propres obsessions et ma fièvre de nombres.

Impératif catégorique évoque principalement, du point de vue autobiographique, les années de formation de Roubaud : conscription militaire au moment de la guerre d’Algérie, d’une part, et premières années d’enseignement en mathématiques à l’université (de Rennes), d’autre part. Si le point culminant de ce récit, comme je l’ai écrit plus haut, est le retour d’Algérie, le livre se clôt sur la soutenance de thèse de Roubaud. Il y est beaucoup question de mathématique, évidemment, avec, en particulier, un hommage appuyé à Jean Bénabou, doublé d’un portrait complexe de ce savant fascinant (et cousin de Marcel Bénabou (oulipien et auteur d’Écrire sur Tamara (which I have read) et de Pourquoi je n’ai écrit aucun de mes livres (which I haven’t))).

Sinon, on retiendra que, dans sa défense fervente de la modélisation chomskyenne, Roubaud taille un joli costard à Roland Barthes (« conférencier mondain, auteur à ses débuts de quelques textes anodins et rigolos », p. 179), mais aussi, dans un autre passage, à Malherbe, qu’il qualifie de « détestable pion », ce afin d’expliquer pourquoi il se refuse à appliquer la « règle des trois consonnes » (p. 202). Ces deux exercices d’exécration, comme l’aurait dit Cioran, permettent, d’une certaine manière, de distinguer le projet poétique de Roubaud de ceux de Ponge (auteur de Pour un Malherbe) ou Renaud Camus (grand barthésien devant l’éternel). Toutefois, en littérature – et dans le domaine intellectuel en général –, les choses sont plus complexes, et l’adage renommé subit la variante suivante, qui n’est pas négligeable : les amis de mes ennemis sont parfois /souvent/ mes amis. De fait, l’admiration que je voue au ‘Projet’ de Roubaud n’a d’égale, dans la littérature contemporaine de langue française et dans un ordre d’idées voisin, que mon intérêt, dans l’œuvre de Renaud Camus, pour son grand hyperlivre Vaisseaux brûlés. Roubaud expose d’ailleurs, dans Impératif catégorique (p. 205), le site Web dont il caresse l’idée depuis longtemps mais auquel il a plus ou moins renoncé, faute d’énergie ou de moyens financiers : ce qu’il en dit n’est pas sans rappeler Vaisseaux brûlés.

Je souhaiterais finir sur une note plus lexicographique. M’a frappé, dans Impératif catégorique, l’emploi, à deux reprises au moins, de l’adjectif empégué au sens d’enlisé. Le contexte m’a permis de comprendre cet adjectif sans difficulté, et j’y ai aussi reconnu un occitanisme. L’un des points communs entre le sieur J.R. et votre serviteur est leur commune origine méridionale, dira-t-on pour simplifier ; d’ailleurs, je n’aime rien tant qu’employer des termes gascons comme bahurle ou entougner dans mes conversations avec de purs oïlophones (certains de mes collègues tourangeaux, par exemple). Le problème, toutefois, c’est que « le Midi », comme on dit dans les bulletins météorologiques, n’existe pas, et qu’entre un Toulousain et un Auscitain, les régionalismes différent du tout au tout : que dire alors des différences d’accent et de lexique qui séparent un Landais (votre serviteur) d’un Languedocien pur cep (le sieur J.R.) ? elles sont incommensurables ! Avant d’écrire ce billet, j’ai consulté le Robert culturel (voir épisodes précédents) et ai été surpris de voir qu’il n’y avait pas moins de trois entrées différentes pour empéguer, s’empéguer et empégué ; de surcroît, les deux verbes se voient affecter chacun deux acceptions. Le sens littéral d’empégué est sali ; les sens figurés sont multiples (enlisé, soûl, enfoiré). Moi qui pensais proposer une nouvelle citation pour la rubrique, à peine esquissée, des Mots sans lacune, je fus bien marri de voir que les auteurs du Robert culturel avaient dégotté une citation d’Yvan Audouard afin d’illustrer le verbe pronominal. Heureusement, l’adjectif tiré du participe passé ne fait l’objet d’aucune citation, et je peux tout de même proposer un complément lexicographique :

C’est vers elle [l’écriture sous contraintes] spontanément que je me tournai pour sortir des brumes néosurréalistes au sein desquelles je me trouvais empégué. (Impératif catégorique, § 55, p. 164)

Je laisse le lecteur juger de l’opportunité (paradoxale) de l’adverbe spontanément pour qualifier le passage du jeune Roubaud de l’écriture automatique à l’OuLiPo. La seule autre occurrence d’empégué dont j’ai noté la référence pourrait servir d’exergue à l’ensemble du ‘Projet’, prose de mémoire : « Bernard ne veut pas interroger le passé. Bernard est sage. Pas moi, qui me suis empégué dans le souvenir. » (§ 59, p. 178).

15:55 Publié dans Lect(o)ures | Lien permanent | Commentaires (4) | Tags : Littérature, Langue française

mercredi, 16 janvier 2008

Soleil nueigeux

Sans une seconde pour écrire dans les pages de ce carnétoile depuis avant-hier, je suis tout de même heureux d'avoir achevé la correction de mes cinq (gros) paquets de copie de ce mois-ci, ainsi que la lecture de Neige, à la fois très beau et très frustrant : la traduction, une fois encore très inégale, y est sûrement pour quelque chose. Comme j'avais interrompu le roman de Pamuk pour lire, ce week-end, Impératif catégorique, mais aussi pour commencer Parc Sauvage, je craignais que cela ne vire à l'abandon pur et simple... finalement, non.

Rien, de tout cela, ne m'a "terrorifié", comme l'écrit, curieusement, un étudiant de première année dans un devoir de version. Face à moi, désormais, se trouve une pile volumineuse d'essais et de recueils de poèmes, et notamment Cemetery of Mind de Dambudzo Marechera, dans lequel je me suis replongé en vue du colloque Poets & Theory, qui approche à grands pas.

Accessoirement, je signalerai à François S., l'auteur du six millième commentaire, que Simone de Beauvoir ne fut jamais surnommée "le Ragondin" : a beaver is not a nutria.

11:00 Publié dans Moments de Tours | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : Ligérienne, écriture, Littérature

jeudi, 10 janvier 2008

Ligne bleue des Vosges

À 88.000 kilomètres au compteur finir, après trois tours vains dans le pâté de maisons, par me garer dans la rue Eupatoria, dont j'ignorais l'existence, et où il faudra que je revienne, pour prendre quelques photographies. Presque trois heures plus tard, au feu rouge je feuillette la liste des ouvrages "du même auteur" située à la fin d'Impératif catégorique : stupéfaction de voir que le premier recueil de poèmes de Roubaud, dont le titre, ainsi que Roubaud lui-même le répète à l'envi, n'est pas

e

mais

є

(autrement dit : le signe d'appartenance)

est ici nommé Epsilôn.

Facétie de Roubaud ? Erreur d'un employé des éditions du Seuil ? Dans la liste des ouvrages du même auteur qui figure à la fin de Parc Sauvage, le signe d'appartenance reprend ses droits et sa typographie.

Sur le pont Mirabeau, je double une Twingo kiwi pâle immatriculée 7474 XK 37.

16:16 Publié dans Moments de Tours | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : Ligérienne, Littérature

mercredi, 09 janvier 2008

Grand-tante Finesse tape fesse

Sur la table à tréteaux rouge où se trouve, parmi quelques autres entassements, le vieil ordinateur composite et bruyant, assis sur une chaise cannée – ou faut-il, comme pour les gâteaux, dire cannelée ? – de métal rouge, ayant monté et dévalé dix fois d’affilée les seize marches de l’escalier de bois, j’écris ces quelques lignes, tandis que se téléchargent, sur le vieil ordinateur composite, bruyant et lent, les photographies fades de ces deux derniers jours. Le ronronnement de l’ordinateur couvre presque le son des touches qui claquètent.

effet instantané des aspergesSoudain, l’ordinateur – ou plutôt, son ventilateur depuis si longtemps bruyant – a cessé de ronronner bruyamment, et l’on peut de nouveau apprécier les roucoulades des tourterelles turques depuis longtemps oublieuses du Bosphore, le passage d’une charrue sur le chemin vicinal, le frottement des feuilles, les rayons de soleil brûlants contre les vitres. Dans le Magazine littéraire acheté ce matin chez Caldéra, j’ai lu ce matin même l’article consacré aux deux nouvelles parutions de Roubaud, dont – enfin ! – la nouvelle branche du ‘Projet’. Sous Word, les tirets semi-cadratins s’effectuent automatiquement du moment qu’on laisse une espace de chaque côté du mot ou du groupe de mots à placer entre tirets, mais en revanche

effet instantané des asperges, il faut ajouter les signes de ponctuation autres, comme les points d’interrogation ou d’exclamation, après coup, sinon la saisie automatique se défile et, laissant en plan le typographe amateur, ne lui offre, pour tout potage, qu’un maigre tiret de rien du tout, à peine un trait d’union, rien de bien folichon. (Je devrais écrire, se dit-il, quelques phrases sur Stefano Bollani ou sur l’album étrange et étrangement beau du trio de Sophie Courvoisier, Ocre.)

effet instantané des aspergesIl n’en fait rien. Roucoulent les tourterelles, la caravane passe. Utrillo peignit les maisons grises délabrées de Montmagny, et moi je rature. Aujourd’hui ce serait la Sainte Famille, mais le calendrier de la banque ne suggère que la saint Roger. L’ombre du petit pot de verre, sur le coffre des vinyles, est à elle seule la chorégraphie de ce jour d’été. Je ne sais toujours pas pourquoi j’ai laissé ouvert mon exemplaire de Degrés à la page 204, près de l’ordinateur composite et bruyant, mais le Magazine littéraire est posé plus près encore, et je sais dans quel but (

effet instantané des asperges) je l’ai déposé là : il est impossible de savoir qui rédigé les très brèves notices qui « résument », à cheval sur les pages 46 et 47 de cet exemplaire du centenaire (janvier 2008), chacun des ouvrages importants de Simone de Beauvoir, mais il est certain que ce(tte) sagouin(e) ne connaît pas le français. Voyez plutôt le résumé (très erroné également, à ce que m’en dit ma compagne, qui a lu ce roman) des Belles images, publié en 1966 : « Ce roman, dédicacé à Claude Lanzmann, décrit les sentiments d’une femme qui réalise qu’elle a été flouée par la vie. Une critique acerbe de l’hypocrisie de notre éducation. »

Peut-être le roman est-il dédié à Claude Lanzmann, mais il y a fort à parier qu’il a été « dédicacé » à beaucoup d’autres lecteurs, y compris par de tout autres personnes que Simone de Beauvoir (e.g. : à ma chère tantine suffragette, son petit Aymeric). De même, que l’on puisse collaborer à un magazine littéraire et ne pas savoir que « réaliser », au sens de « percevoir » « s’apercevoir » « se rendre compte », est un anglicisme qui sent le cuir, c’est inquiétant. (Au demeurant, cela n’a pas semblé gêner tellement les trois traducteurs d’Istanbul d’Orhan Pamuk, non plus, ni l’éditeur Gallimard : le texte français d’Istanbul est parsemé de ces réaliser laids et contresémantiques.) Enfin, on aimerait savoir à quel nous collectif peut bien renvoyer l’expression « notre éducation » : est-ce le système éducatif français qui est hypocrite, ou l’éducation d’une génération, voire, si on le prend au sens strict, l’éducation des journalistes du Magazine littéraire ? (C’est bien possible, en effet : pour écrire aussi mal, il faut que l’éducation laisse à désirer.)

Des chiens aboient sous le soleil, sans raison apparente, et comme chaque nuit aussi ; c’est la grande nouveauté

effet instantané des aspergesde ces vacances. Je me rappelle avoir lu Degrés ici un été, peut-être 2004 ou 2005, mais je ne me rappelle plus où j’avais déniché cet exemplaire aux pages non coupées, probablement d’origine : achevé d’imprimer le 8 janvier 1960, soit 4 jours après la mort accidentelle d’Albert Camus, dont j’ai rêvé cette nuit, recroquevillé sous mon manteau. (Je n’ai pas lu une ligne de Giono, ni d’Albert Camus, depuis l’adolescence.) Degrés ne m’a pas vraiment plu ; j’ai trouvé qu’il sentait un peu trop l’atelier, sans compter que le charme suranné du cadre scolaire des années 1950 nuit grandement aux prétentions du roman à une quelconque modernité. Quand on songe que Butor n’était pas loin de commencer à concevoir les volumes II et III de son Génie du lieu… Quand on songe

effet instantané des aspergesà son génie, on ne peut manquer de désirer lire le dernier volume paru du ‘Projet’ de Roubaud. Degrés se déroule au long de 380 pages. Au centre précis du récit, à la page 198, il est question de papier vert, rose et jaune. Couleurs. Au quart du parcours, un adolescent révolté retarde sa brouille avec le père haï pour une sombre histoire de timbres du Liban. Je me rappelle avoir « tiqué » – l’été 2004 ou 2005, donc – en lisant le patronyme d’un des personnages, M. Bonnini, dont l’épouse, aux trois quarts de Degrés, semble aller mieux. (Mais il n’est plus question (effet

instantané des

asperges) de papiers de couleurs variées.

19:40 Publié dans Ecrit(o)ures, Hors Touraine, Indignations, Lect(o)ures, Words Words Words | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : Ligérienne, écriture, Littérature

Stambouli(t)otes

Sur la jaquette de couverture d’Istanbul, c’est le patronyme Pamuk qui est mis en évidence, alors que, sur la couverture crème, c’est le titre du livre qui ressort en grand. Peut-être est-ce le cas de tous les ouvrages de la collection « Du monde entier », mais cette remarque est particulièrement significative, s’agissant de ce bel ouvrage sous-titré ‘Souvenirs d’une ville’.

Istanbul confirme ce que j’écrivais il n’y a pas très longtemps, à propos de Moby Dick, dans un commentaire et en réponse aux deux François : le fait qu’un livre soit traduit par plusieurs (ici : trois) traducteurs n’est pas bon signe. Ici, il y a de très belles pages, mais aussi des phrases lourdes, voire fautives, sans qu’il soit vraisemblable que les lourdeurs en question soient des effets de style imputables à l’auteur. Soit les trois traducteurs se sont répartis la tâche, et l’un des trois est mauvais ; soit (et c’est plus probable) la traduction a été confiée à un premier traducteur, qui a complètement merdé, ce qui a nécessité la reprise (ou le reprisage) tant bien que mal par les deux autres.

Istanbul rappelle, par certains côtés, les textes autobiographiques de Leiris, que pourtant Pamuk ne cite jamais. Il n’est pourtant pas en peine quand il s’agit de citer les textes d’auteurs français et turcs, qui constituent le soubassement et l’un des motifs essentiels de sa méditation sur la tristesse inhérente à la vie imaginée vécue durant cinquante ans à Istanbul.

Ce qui m’a d’abord attiré dans ce livre – dans la mesure où je n’avais encore pas eu l’occasion de lire des romans d’Orhan Pamuk – c’est, bien évidemment, le mélange subtil et enivrant des textes et des (nombreuses) photographies en noir et blanc, dont les sources et les auteurs sont très divers. Ainsi, plusieurs sont des reproductions de gravures de Melling, qui datent de la fin du dix-huitième siècle.

Il me revient que Didier Goux avait lancé, comme une boutade, la grande ressemblance entre telle photographie d’Orhan Pamuk publiée dans le Magazine littéraire l’été dernier et ce que je serai moi-même dans vingt ans : or, les quelques portraits de l’auteur à la fin de l’adolescence ne sont pas sans rapport, en effet, avec mon visage photographié sur le coup de mes seize ou dix-huit ans. Affaire à suivre…

[Le texte ci-dessus – ébauche plus que débat – a été écrit le 29 décembre dernier à Hagetmau, sur mon vieil ordinateur portable, remisé sur la planche à tréteaux de la mezzanine ; entre-temps, j’ai achevé, dans les Landes, ma lecture d’Istanbul, et l’ai prêté à ma mère. N’ayant plus l’ouvrage sous la main, il m’est difficile d’en écrire plus : affaire à suivre, vraiment... ? Cependant, j’écoute les Bad Plus.]

16:20 Publié dans Hors Touraine, Lect(o)ures, Zestes photographiques | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : Littérature, écriture, Ligérienne

Ben Okri / Starbook

Sans doute ai-je tenté pour la dernière fois de lire un roman de Ben Okri. Depuis la polylogie inachevée consacrée aux « aventures » – je place ce terme entre guillemets, car rien, au sens propre, n’advient – de l’abiku Azaro, son œuvre a pris une tournure par trop déroutante. Le précédent opus, In Arcadia, mêlait maladroitement mysticisme animiste et histoire de l’art européen, mais d’une façon qui renouvelait le genre romanesque. Cette fois-ci, le modèle du conte yorouba délayé sur 420 pages ennuie profondément.

D’une grande patience (ou conscience professionnelle ?), j’ai tout de même lu Starbook en entier – j’avoue toutefois avoir lu les 120 dernières pages en diagonale et donc en moins d’une heure. Dans Starbook, Ben Okri ne parvient pas à retrouver le fragile mais splendide équilibre qui faisait le succès de The Famished Road, et, dans une moindre mesure déjà, des deux romans qui en constituaient la suite (Songs of Enchantment et Infinite Riches).

Sur la technique, rien à redire : la structure du roman est très riche et très complexe (200 chapitres répartis en quatre parties d’inégale longueur, selon des multiples de 11 ou de 13 (26 + 78 + 74 + 22 = (8 x 13) + (4 x 13) + (4 x 11) = 200), la manière dont l’histoire du prince malade se noue à la jeune fille de la tribu des artistes est efficacement mené, et les différents ressorts possibles des mythes – ainsi que leurs paradoxes et leurs contradictions – savamment explorés. Toutefois, la sauce ne prend pas, et Okri s’embourbe dans une litanie d’abstractions mystico-kitsch qui le rapprochent plus de Paulo Coelho, hélas, que d’Amos Tutuola. Le long développement sur le vent blanc et les « trous » (gaps) appuie pesamment sur les aspects historiques du mythe (traite négrière), sans pour autant en approfondir les enjeux.

Comme je commençais à avoir quelques réticences à propos de l’œuvre de Ben Okri, j’ai abordé ce livre avec circonspection, mais désireux de voir « ce que ça donnait », « où il en était », car, jusqu’à présent, chaque livre d’Okri recelait de très belles pages, des trouvailles stylistiques, voire des questions irrésolues. Dans Starbook, encore, il y a de belles pages (par exemple, la vision du héron et de la mascarade, pp. 33-43), quelques belles phrases (par exemple, le redoublement de l’emprunt lassitude/malaise dans la description du vent blanc, p. 242), et même des énigmes narratives (comme le rôle du je rare), mais tout cela noyé dans un tel fatras allégorique qu’il n’y a pas grand-chose à espérer des livres suivants.

On peut retenir, comme l’un des thèmes essentiels de Starbook, le lien entre créativité et oubli (qui m’a longtemps taraudé, cf mes années oxoniennes) : “They believed it was important to forget for a civilization to be quantumly creative.” (p. 311)

Okri propose aussi, dans certains chapitres, une vision très puissante de l’art, notamment dans le chapitre II. 46, dans lequel les manque(ment)s de l’art du Mamba permettent de définir en creux l’esthétique des Maîtres :

“It did not have what they called shadow, or dark life, or hidden light. It was substantial, but it did not have the lightness of that which can writhe, coil and move effortlessly. It had power, but not simplicity, or sadness. It had strength, but not weakness, the weakness that all living things have. It had glory, but not heart. It amazed the eye, but not the vision. It did not set the masters dreaming.” (p. 170)

Autrement qu’en creux, et au sujet du Maître, le père de l’héroïne, Okri a défini, dans le chapitre II. 42, sa conception du geste artistique :

“The master conceals his work even when the work is evident. The master reveals only that which is the least of him. That which is taken for the works of the master are often his cast-offs, his rejects, his second thoughts, his diversions, his red herrings, his false trails, meant to mislead those who seek only the normal, the evident, the superficial power, the material power, the form and structure of the world, those who seek worldly mastery and fame. These the master traps in the labyrinths of false achievements.” (pp. 162-3)

Quoique l’on puisse – autant que dans le reste du livre – s’agacer des tonalités magiques et du style tout en paradoxes et antithèses, il me semble que l’on trouve, dans la conception de l’art proposée dans ces pages, ce qu’il y a de plus intéressant dans l’œuvre d’Okri – ce mélange de retour à l’animisme et d’universalisme déconstruit. Malheureusement, dans Starbook, contrairement à ce qu’il était parvenu à accomplir dans la polylogie inachevée (ou trilogie sans dénouement ?), Okri n’a pas trouvé la juste mesure.

11:00 Publié dans Affres extatiques, Hors Touraine, Lect(o)ures | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : Littérature

samedi, 05 janvier 2008

Leaves of Grass, 1855

Rentrés hier soir, pas très tôt, nous avons découvert dans notre boîte à lettres – entre maintes factures et de non moins nombreux courriers divers – un envoi des éditions José Corti : l’exemplaire, tout fraîchement sorti des presses, des Feuilles d’herbe de Walt Whitman, dans la version de 1855, traduite et postfacée par notre ami Éric Athenot. Quoique le nez et le cerveau ravagés par un rhume rageant, j’ai passé plusieurs heures, hier soir, à découvrir la postface, mais aussi à lire les très belles traductions d’Éric, qui a su rendre avec maestria les ouragans de voix de l’immense poète américain.

J’ai aussi pu constater – comme lors de précédentes lectures d’ouvrages récents (Kubin, Thomas Hardy) – que les éditions José Corti s’enfonçaient plus que jamais, hélas, dans l’amateurisme : coquilles dans la postface et sur la quatrième de couverture, notes de bas de page qui ne figurent pas à la même page que l’appel de notes, incertitude quant à la collection qui accueille le volume (Domaine américain ou Domaine romantique ? les deux peut-être...).

En dépit de ces réserves formelles qui n’entachent nullement le travail impeccable d’Éric, je recommande chaudement cette belle édition, qui propose un Whitman épuré de tout l’habituel bastringue accolé en France à la figure du poète.

15:00 Publié dans Lect(o)ures | Lien permanent | Commentaires (7) | Tags : Poésie, Traduction, Anglais, Littérature, Ligérienne

lundi, 31 décembre 2007

Giving you hell

Pour la Saint Sylvestre, voici un bouquet diabolique, selon ce que Guenièvre promet à Lancelot, à l'avant-dernier chapitre de The King :

The next myth I create will be a hellacious one, of that you may be sure. Something so wicked I can't even imagine it now. I'll have to give it study. (p. 144)

La prochaine légende que je vais créer sera particulièrement infernale, tu peux compter là-dessus. Ce sera si atroce que, pour le moment, je suis en panne d'imagination. Il faudra que j'y réfléchisse.

De quoi appréhender l'année 2008 et ses 366 jours. Bonnes embrassades sous le gui !

16:55 Publié dans Ex abrupto | Lien permanent | Commentaires (5) | Tags : Littérature, Traduction, Anglais

mardi, 25 décembre 2007

Perdubiquités

Coimbra, 15 janvier 1988.

Traduire. Faire voyager l'expression. Et fleurir le génie d'une langue dans le génie d'une autre. Accomplir le miracle de donner l'ubiquité à un texte qui, sans perdre sa force native, parle d'une autre voix.

(Miguel Torga. En chair vive. Traduction de Claire Cayron. Corti, 1997, p. 225)

16:45 Publié dans Ex abrupto | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : Littérature, Traduction

vendredi, 21 décembre 2007

Culbutinage de solstice

Ce matin, j'ai eu la bonne surprise, en parcourant les rayonnages de littérature américaine au S.C.D., de découvrir que deux ouvrages de Lyn Hejinian que j'avais fait commander en vue du colloque Poets & Theory étaient déjà disponibles. J'ai aussi emprunté The King de Donald Barthelme pour ma mère et une édition ancienne de la corespondance de Keats. Bardé de ces ouvrages, je me suis rendu en salle 128, où j'ai surveillé pendant trois heures les étudiants de mes groupes de traductologie et de thème.

Commencé à lire la pièce de Tomson Highway, The RezSisters (dont je préfère orthographier le titre sans espace, afin d'accentuer le jeu de mots, plutôt que la troncation). À cette occasion, je me suis interrogé in petto sur les différences sémantiques entre deux composés adjectivaux proches, heart-broken et broken-hearted.

Au cours de la seconde surveillance, j'ai commencé la lecture du long poème de Lyn Hejinian, The Fatalist (qui me plaît beaucoup plus que son autobiographie en prose, My Life, que j'avais abandonnée, désemparé par tant d'inquiétante abstrusion), mais aussi le roman de Barthelme, qui est très drôle (40 pages savoureuses, affaire à suivre), non sans répondre à diverses questions et surveiller les étudiants (ce qui ne sert pas à grand chose : même s'ils trichent, dans ces épreuves, cela n'apporte rien), ni sans jeter un oeil aux différents essais qui constituent le volume de Hejinian, The Language of Inquiry.

Au cours de la seconde surveillance, j'ai commencé la lecture du long poème de Lyn Hejinian, The Fatalist (qui me plaît beaucoup plus que son autobiographie en prose, My Life, que j'avais abandonnée, désemparé par tant d'inquiétante abstrusion), mais aussi le roman de Barthelme, qui est très drôle (40 pages savoureuses, affaire à suivre), non sans répondre à diverses questions et surveiller les étudiants (ce qui ne sert pas à grand chose : même s'ils trichent, dans ces épreuves, cela n'apporte rien), ni sans jeter un oeil aux différents essais qui constituent le volume de Hejinian, The Language of Inquiry.

Cette après-midi, en ville, diverses courses (notamment rue Nationale, qui grouillait d'étudiants), et visite de l'exposition Itinéraires. 39 artistes en Indre-et-Loire au Château de Tours. Keats ne m'a pas écrit.

19:09 Publié dans WAW | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : Ligérienne, Littérature

dimanche, 16 décembre 2007

Yeux anagrammeurs

Après quelques ébauches de soulagement, aura-t-on, pour rien, mal dormi (peut-être sous l'influence du film regardé, Maria Full of Grace, pas vraiment bon mais très noir) ? Ciel bleu, vent sec qui balaie les rues. Les yeux ressentent l'aridité si douce.

-------------------------------------------------------- -----------------------------------------------------

Lesbia Harford : le nom d'une poétesse australienne ; ça ne s'invente pas, et d'autant moins qu'un de ses vers proclame doucement

Afar from men

Me croira-t-on si j'écris ici qu'en déroulant trop rapidement la page Web où est reproduite l'édition 1941 de ses poèmes choisis, j'ai cru lire LONG METRAGE, alors que le titre du poème XV est NOLI ME TANGERE ?

(Lesbia : loin des hommes. When is a door not a door ? When it's ajar.)

11:45 Publié dans Moments de Tours | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : Poésie, Littérature

samedi, 15 décembre 2007

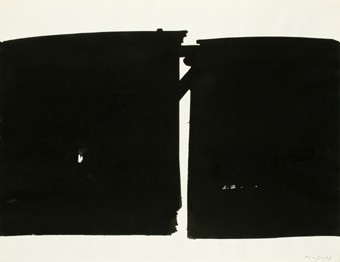

Brosses glaces noires

Absolument vous vous moquiez de moi, vous tapiez ma fiole. Plein le flacon qu'il en avait le rombier.

" J'ai rencontré aussi la veuve de Marfaing, une femme au beau visage, vêtue comme un Marfaing, si l'on peut dire, id est en noir, bien entendu, un peu à la japonaise."

(Corée l'absente, p. 453)

L'évier enfin débouché, on put remercier en lever de rideau les bras au ciel l'homme au torse musculeux qui s'extirpait difficilement du faux placard.

22:55 Publié dans BoozArtz, Corps, elle absente, Où sont passées les lumières? | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : Art, Littérature