mardi, 31 décembre 2024

Des biais de Bruce King ?

Levé à cinq heures du matin, et réveillé bien avant : il y avait dix jours, je pense, que ce n’était pas arrivé, et ça ne tombe pas très bien, bien sûr, vu que nous réveillonnons ce soir etc.

Il faudrait faire le bilan de 2024 pour ce blog : double échec. Je ne me suis tenu ni aux publications régulières, ni au registre des livres lus, qui est parti en eau de boudin très vite. Pour 2025, si je retente cela, il faudrait que ce soit un registre, et rien d’autre : le titre, le nom de l’auteurice, éventuellement le genre et un avis en trois mots.

Pour le moment, je pourrais tricher en éclusant mes publications Facebook ou autres et en les sauvegardant ici, mais ça n’aurait guère de sens.

Repris hier, après interruption d'une semaine, cette monumentale biographie de Walcott, par Bruce King, récemment disparu. Au détour des chapitres 7-8, je note des biais colonialistes (impensés ?) ; il faudrait 1 note de blog pour expliquer...

Depuis, je suis parvenu au milieu du chapitre 12, et même si deux assez longs développements sur ce qui rapproche/oppose Walcott de Naipaul et Wilson Harris ont permis de nuancer la position de King, il n’en demeure pas moins que je suis sceptique sur ce biais. En l’espèce, outre le fait que King ne discute jamais vraiment la fascination de Walcott pour la poésie anglaise et la culture coloniale, il s’agissait, dans ce que j’ai noté hier, des financements. En effet, voici comment s’achève le chapitre 7 :

By the mid-1950s Rockefeller concern with postwar culture was being influenced by the Cold War. Funding was denied those suspected to be Communists, while support was available for those attending conferences organized by the Congress for Cultural Freedom. Funds were made available to overseas projects at the new universities and other institutions, as former colonies prepared for national independence. The sums were small and grants were carefully evaluated for the usefulness of the proposed projects and the chances of their succeeding; most projects were turned down, and the officers showed a remarkable nose for what proved to be worthwhile in the way of scholarship or creativity. In the past Rockefeller Foundation aid had gone to medical schools abroad to wipe out tropical diseases or to English departments for scholarly projects, so that aiding the new universities of the rapidly dissolving British Empire was not a major departure, and was in keeping with former interests. Only the context had changed.

Such help was given to the new University College of the West Indies, the University College of Ibadan, and other new universities, with the emphasis on medical schools and similar professional areas where research was likely to be beneficial to the public. To a lesser extent there was help establishing theatre departments, or the study of local culture. Cultural decolonization speeded up as local scholars and artists were encouraged by the attention and small grants they received. Wole Soyinka and Derek Walcott were among the beneficiaries. Both were unusually intelligent, educated in the Western classics, well read in Modernist classics, poets with a concern for the structure of texts and the ambiguities of words, and fascinated by myth; they were social democrats with a strong instinctive dislike of repression and therefore of Stalinism. Both dramatists created a modern regional literature by themselves researching part of the folk tradition and by using recent scholarship by others concerning local traditions. They were associated with the new university colleges, Soyinka with the University College of Ibadan, Walcott with the University College of the West Indies. Both opposed the backward-looking nationalism, traditionalism, and black racism that were at various times the ideology of some African and Caribbean governments, and both found it possible to be universalists with deep roots in their local culture. (pp. 126-7)

Il semble aller de soi que Walcott, comme Soyinka, a été choisi car son œuvre ne va pas à contre-courant des modèles eurocentrés et capitalistes. Même s’il s’agit là d’une vision réductrice de son œuvre, y compris à ses débuts, et même si on peut se réjouir que la Fondation Rockefeller ait financé ces deux immenses écrivains pour de mauvaises raisons, la question des liens troubles entre mécénat et adhésion à une partie des « valeurs coloniales » semble s’esquisser.

Or, au début du chapitre suivant, voici ce qu’écrit King à propos de la Caraïbe post-1945 :

The various nationalities, origins, shades, religions, and other social complexities, along with education, meant a place of rich differences rather than tightly held distinctions. In any case the distinctions of the past were breaking down. The American presence and base during the Second World War had brought money, opportunity, social mobility, and a casualness about class and race. It was a time, as the famous calypso had it, of working for the Yankee dollar; this could be done in many ways, as a driver, a builder, or on ones back. (p. 129)

Il semble, à lire les paragraphes suivants, que l’idée n’effleure même pas King que le métier d’écrivain puisse être, comme celui de chauffeur, de maçon ou de prostituée – je ne dis rien ici du sexisme ordinaire dans lequel baigne le livre –, pris dans l’économie, et que Walcott, comme d’autres, participe d’un système financier post- (et en grande partie néo-)colonial.

Bon, il y aurait beaucoup à creuser. Je n’ai encore lu qu’un tiers du livre de King, qui est une somme absolument précieuse, et malgré tout le profit (intellectuel) que j’en retire, en dépit de tout ce qu’il m’apprend, j’avoue qu’il me rend – et c’est tout à fait paradoxal – l’œuvre de Walcott plutôt moins sublime. Moi qui connais très peu le théâtre de Walcott, et qui connais le poète via Omeros, les Collected Poems 1948-1984 et un recueil plus tardif (The Prodigal), je dis souvent que Walcott est un des plus grands sans distinction de langue, d’époque ni de continent. C’est un immense poète, point barre ; il faudrait bien davantage que les coups d’aviron de King pour me le gâcher.

Par ailleurs, je suis assez stupéfait de découvrir aussi que des centaines de poèmes de Walcott restent indisponibles à la lecture, même en anglais, qu’aucune édition de ses œuvres complètes n’a été entreprise, semble-t-il. Walcott a écrit beaucoup d’articles pour la presse trinidadienne dans les années 1960 : jamais ces articles n’ont été repris en volume…

10:48 Publié dans 2024, Questions, parenthèses, omissions, WAW | Lien permanent | Commentaires (0)

jeudi, 31 octobre 2024

Expositions à foison (Paris, 30 octobre 2024)

Hier, nous avons passé, Claire et moi, une journée très agréable à Paris. Bien sûr, Paris est toujours aussi bruyant et épuisant, mais sur quelques journées – ou sur une, a fortiori – c’est très bien.

La première exposition, au Musée du Luxembourg, est la première rétrospective française consacrée à la peintre brésilienne Tarsila do Amaral. C’était une vraie découverte, très intéressante car la première partie démontre à l’envi la façon dont la peintre s’est nourrie des cercles avant-gardistes parisiens mais les a également fascinés (en ce sens, sa collaboration avec Cendrars mérite d’être creusée) ; la seconde partie, qui traite de son travail une fois de retour au Brésil, après la fin des années 1920, met en lumière une réelle continuité de son regard, avec une prise en compte grandissante des éléments spatiaux et humains propres au Brésil.

Un des angles morts de l’exposition est qu’elle était la fille d’un gros propriétaire caféiculteur : peut-on aussi expliquer ainsi quelques essentialisations racialisantes assez dérangeantes ? Y a-t-il eu invisibilisation ou appropriation culturelle ? N’oublions pas qu’elle est née en 1886, mais que l’esclavage n’a été aboli au Brésil qu’en 1888 (oui, c’est dingue, il faut rappeler cela). Le Manifeste anthropophage de son deuxième époux, Oswald de Andrade, parle de caribéanité en des termes assez abstraits, je trouve. À approfondir : de toute façon, cette génération qui a fondé et façonné le modernisme brésilien l’a fait depuis une position sociale plutôt privilégiée, et sans remettre en cause ce que Cida Bento nomme « le pacte de la blanchité ». Il n’en demeure pas moins que l’œuvre est de première importance, avec notamment ces représentations étonnantes de mythes et de lieux qui ouvre sur des imaginaires complexes et réellement post-coloniaux.

La deuxième exposition, à la Conciergerie, était plus vaste ou plus riche encore, autour d’une quarantaine d’artistes béninois contemporains — très contemporains même, car beaucoup sont plus jeunes que moi (comment peut-on être plus jeune que moi ? je suis scandalisé).

Il y a là des œuvres majeures, fortes, retentissantes, dans une grande diversité de supports, de matériaux et d’approches. Je note (mais c’est très restrictif) : Tassi Hangbé d’Euloge Ahanhanzo-Glèlè, peintures de Ludovic Fadaïro, amalgames de masques bricolés de Charly d’Almeida, tissages d’Yves Apollinaire Pèdé reprenant les motifs traditionnels des rois du Danxomè, photographies exceptionnelles de Sènami Donoumassou, et enfin My Potatoes’ Field de Thierry Oussou (61 œuvres de petit format constituées de collages avec encre et pastel dont 1 figure humaine à chaque fois réalisée avec papier calciné)…

Ensuite, passage par la galerie Angalia pour la présentation d’une dizaine de sculptures de Freddy Tsimba, qui sculpte principalement à partir de douilles ramassées sur les lieux de guerre et qu’il soude ensemble ou qu’il fond (c’est le cas des têtes). Il y a aussi des œuvres qui utilisent des milliers de clés soudées ensemble, ou encore des cuillères et des machettes. C’est peu de dire que, par ses sujets comme par la signification profonde de son matériau, cette exposition est plutôt remuante (traumatisante).

Enfin, en flânant dans le Marais, au fil de plusieurs galeries, découverte de la galerie Topographie de l’art, qui présentait une exposition collective nommée Image Texte 7. Deux des artistes nous ont vraiment tapé dans l’œil, dans des styles différents : Marcel Katuchevski (dont un génial Chalamov I) et Gianpaolo Pagni.

La galerie, qui édite aussi de nombreux catalogues et fascicules, organisera bientôt une exposition de photographies et sculptures d’artistes haïtiens contemporains (du 16 novembre au 16 janvier) : ce serait bien de pouvoir y retourner dans ce laps.

12:38 Publié dans 2024, BoozArtz | Lien permanent | Commentaires (0)

mercredi, 04 septembre 2024

04092024

Un ami m’a prêté Pnin de Nabokov, qu’il vient de lire et a beaucoup aimé. J’en ai lu la moitié ; je n’avais rien lu de Nabokov depuis au moins quinze ans et j’aime beaucoup. C’est très intelligent, mordant, fin ; c’est un campus novel qui dit beaucoup de choses des États-Unis des années 50 comme de la nostalgie et du sentiment de déplacement, d’unbelonging des émigrés russes ; Assez savoureux, bien entendu, le fait que Pnin soit une sorte de double un peu ridicule de Nabokov lui-même, comme, chez Rushdie, les doubles possibles de l’auteur sont généralement l’occasion de faire un pas de côté et de s’imaginer — ou : de se projeter ? — en pire.

Hier soir, un passage du chapitre 3 a retenu mon attention. Pnin se rappelle subitement un vers qu’il n’arrivait pas à se remémorer, et qui provient de la traduction de Hamlet par Andreï Kroneberg. Il indique même qu’en se reportant au texte anglais il n’était jamais aussi ému que par les vers de Kroneberg. Si je dois en croire la Wikipédia russe (mais les auteurs de l’article consacré aux traductions russes de Hamlet ne confondent-ils pas l’auteur et ses œuvres de fiction ? il faudrait vérifier), Nabokov lui-même aimait énormément cette traduction, et jugeait ridicules les traductions de Pasternak.

Or, et c’est à cela que je voulais aboutir, ce sont justement les pièces de Shakespeare traduites par Pasternak qu’André Markowicz citait toujours pour dire que là avait été sa première rencontre avec Shakespeare. Sa mère l’avait initié à Shakespeare via Pasternak.

*

(En faisant quelques recherches, je suis tombé sur cette référence : un article de Lawrence Venuti publié l'an dernier dans la revue PMLA, vol. 138 n° 3, et intitulé “On a Universal Tendency to Debase Retranslations”. Article inaccessible pour le moment. C'est en plein cœur de mon nouveau (gros) projet de recherche.)

14:20 Publié dans 2024, Lect(o)ures, Questions, parenthèses, omissions | Lien permanent | Commentaires (0)

dimanche, 11 août 2024

11082024

Je reprends ce carnet, interrompu presque cinq mois – hormis deux incursions – et c’est donc peu dire que je n’ai pas du tout tenu mon pari d’essayer d’écrire même quelques phrases chaque jour, et encore moins de tenir le compte de toutes mes lectures.

La raison pour laquelle je reprends le clavier, c’est que, projetant un bref voyage en Seine-Maritime, nous souhaitons visiter le manoir d’Ango, dont j’avais lu fin juin, sur un site Web, que Breton y avait écrit Nadja au cours de l’été 1927. Quand j’en ai parlé à ma mère il y a quelques semaines, elle m’a dit que lors de la visite de la maison de Lise Deharme (l'autrice d'Eve la blonde) à Montfort-en-Chalosse on lui avait dit que c’était plutôt dans cette maison. Il faudra tirer cela au clair, car peut-être que Breton a effectivement écrit d’autres textes (un autre livre semblable à Nadja ?) à Montfort, mais la « Chronologie » du tome 1 de la Pléiade, que j’ai enfin repris sur l’étagère ce matin, indique bien que c’est au manoir d’Ango à Varengeville qu’ont été écrits les deux premiers chapitres de Nadja (et d’ailleurs le texte l’indique clairement, quelques pages après le début).

Me voici donc un peu replongé dans Breton : dans Nadja, que je vais lire pour la troisième fois, et dans Poisson soluble, dont j’aurais pu oublier qu’on en fêtait le centenaire. J’ai toujours eu un gros faible – incompréhensible pour mon professeur de khâgne Michel Boisset, et peut-être incompréhensible pour Breton lui-même – pour Poisson soluble. Bien sûr, c’est aussi le centenaire de la publication du Manifeste du surréalisme, et je n’ai pas l’impression d’avoir vu passer grand-chose à ce sujet.

10:55 Publié dans 2024, Hors Touraine, Lect(o)ures | Lien permanent | Commentaires (1)

dimanche, 05 mai 2024

05052024

Je suis un homme ridicule, qui a deux paires de chaussons identiques, l’une plus usée que l’autre (et tachée de boue) et qui sert pour de brèves incursions dehors, et l’autre pour la maison.

Mais ce n’est pas ça que je voulais écrire. – Ce que je voulais écrire, c’est que je suis un homme ridicule, qui a commencé à lire Praiseworthy d’Alexis Wright il y a trente-deux jours, le mercredi 3 avril 2024, dans le train qui l’emmenait (qui m’emmenait) à l’aéroport de Roissy, et qui a quasiment achevé ce livre ce matin, en se laissant (en me gardant) les douze dernières pages, le tout dernier chapitre, pour plus tard. Bien sûr j’ai lu d’autres livres dans l’intervalle, et ce bien que ce mois n’ait guère été des plus féconds pour la lecture ; par exemple, j’ai lu trois livres de Sindiwe Magona, et ce bien que le nom de cette autrice n’ait guère été plus ou mieux qu’un nom alors que j’embarquais le 3 avril au soir à destination de l’Afrique du Sud. C’est aussi à cela que servent les voyages : voici une « nouvelle » autrice, dont on va découvrir l’œuvre.

Voici la dernière phrase de l’antépénultième chapitre, à la page 706 de l’édition Giramondo (mon exemplaire de papier blanc immaculé désormais grisé façon pelage d’âne), ce croisement improbable ayant plus sa place dans la rubrique Droit de cité de l’autre blog (mais j’assume être ridicule) :

The hauling business stops for no one at a quarter past six in the morning, and a man like Cause knew he could counter bullshit with super bullshit any day of the week as he walked the fields at the slow measured pace of Joshua Bell playing Max Bruch's Scottish Fantasy with the Academy of St Martin in the Fields, and knowing he was nailing it, and would continue working through another hazy day over the ancestral spirit charged ground where the solemn blades of dead grass guessed the next movement in the spirit song of the breeze, and his thoughts never lost the single heartbeat of each donkey in the herd of a thousand he had accumulated across Praiseworthy in the platinum donkey conglomerate transport business.

10:37 Publié dans 2024, Autres gammes, Lect(o)ures, Livres 2024 | Lien permanent | Commentaires (0)

dimanche, 21 avril 2024

21042024

Je suis rentré avant-hier d’Afrique du Sud. Entre le moment où ma collègue Alexandra m’a gentiment déposé dans l’aérogare du minuscule aéroport de Pietermaritzburg – où même la récupération des bagages se fait dans un espace minuscule sans tapis roulant – et le moment où je suis rentré chez moi après que C* est venue me chercher en voiture à la gare de Saint-Pierre des Corps, il s’et écoulé exactement 24 heures, au cours desquelles, comme de bien entendu, je n’ai quasiment pas dormi, l’impression de fatigue ayant été sensiblement augmenté, à Roissy, par les presque 20 degrés de moins entre l’automne du KwaZulu Natal (27° à l’ombre pour ma dernière journée, mercredi) et le printemps parisien (8°, tout à fait ressentis tels dans la gare TGV balayée par les vents). Vous me ferez l’arbre syntaxique de la phrase précédente.

Et donc hier je n’ai pas fait grand-chose (sauf lire, bien sûr (et regarder le soir The Irishman de Scorsese (pas son meilleur, mais on se retrouve quand même à regarder un film de 3 h 30 dont l’intrigue ne nous passionne pas plus que cela sans du tout s’ennuyer (sauf peut-être un tout petit peu pendant un « ventre mou » du film, juste après la sortie de prison de Hoffa)))), malgré la tonne de choses que je dois faire cette semaine, qui sera d’autant plus pénible qu’au retour toujours un peu diffractant d’un long voyage professionnel à l’étranger s’ajoute la disparité entre la nécessité d’aller à la faculté tous les jours et le fait que C* et O* sont en vacances (même si l’une a deux gros paquets de copies et si l’autre va crouler sous les fiches à faire et les révisions de bac). Je ne parle même pas des envies que j’aurais de lire davantage ceci, de m’avancer sur tel dossier pas totalement urgent, ou – galéjade – de rattraper le retard d’écriture dans ces carnets, et dont – pour le combler – il aurait suffi que je détourne 10 ou 15 minutes de mes baguenaudages quotidiens sur les réseaux sociaux pour tenir la chronique de ces deux semaines – très riches et passionnantes – à Durban (5 jours) puis à PMB (9 jours).

Vous me ferez l’arbre syntaxique de la phrase encore avant, et, avant que je mette le point final à ce billet du jour, sachez que le correcteur orthographique de Word souligne baguenaudage en rouge, et que je viens de lire ce mot, ou presque, dans Topographie idéale pour une agression caractérisée, à cela près – et c’est beaucoup – que Boudjedra emploie le participe passé du verbe (baguenaudé, donc) pour signaler que les agresseurs putatifs du vieil homme perdu dans le métro portent des bagues. Vérification faite, cet emploi est tout à fait fantaisiste et sans rapport ni avec les acceptions attestées ni avec l’étymologie (la baguenaude serait le fruit du baguenaudier, nom d’arbre issu des parlers de la région Centre (tiens !)).

09:23 Publié dans 2024 | Lien permanent | Commentaires (0)

samedi, 16 mars 2024

16032024

Réveillé plutôt tôt ce matin, à 7 h 30, si on considère que m’étant couché à presque 1 h du matin (ah, les compétitions de ping-pong), j’aurais eu besoin de davantage de sommeil. Toutefois, je suis moins enrhumé depuis hier soir : l’effet miraculeux de l’adrénaline pongiste ?

Ce week-end, outre les diverses autres menues (ou pas si menues) tâches, je veux boucler la traduction : 3 pages de remerciements et… 800 notes de bas de page… Bien sûr, il est 10 h du matin et je n’ai pas commencé… — Qu’ai-je donc fait ?

—— Eh bien, lessive, aspirateur, etc. —— Mais surtout : découverte, grâce à Camille Bloomfield, du poète nuyoricain Urayoan Noel, et des poèmes alphabétiques de son recueil de 2015. Et aussi : deux mèmes idiots. Et encore : abonnement à la revue Fragments, cahiers de littérature prolétarienne. Et même : partage d’un dessin de Gary Larson, et vérification de l’étymologie de l’expression “close, but no cigar”… Et enfin : je veux rattraper le retard dans ces carnets.

Entre ça et le Tournoi des Six Nations cet après-midi, ça sent la journée peu productive…

10:02 Publié dans 2024 | Lien permanent | Commentaires (0)

jeudi, 14 mars 2024

14032024

Une heure avant le début de la journée d'études Le Web des poète·sses (à l'invitation de Marie-Anaïs Guégan et de son équipe), j'ai fait une petite vidéo dans ma chambre d'hôtel.

Je crois que le son est dégueulasse. Ou alors c'est mon ordi qui, après réinstallation du disque dur, a un son dégueulasse...?

09:03 Publié dans 2024, Flèche inversée vers les carnétoiles, Livres 2024 | Lien permanent | Commentaires (0)

mercredi, 13 mars 2024

13042024

Je ne suis jamais allé à Naples ou à Mexico City, mais, supposant

qu'il y a au moins 2 ou 3 rues à peu près calmes dans ces deux

villes, peut-on se mettre d'accord pour dire que Lyon est la ville la

plus bruyante et la plus fatigante du monde ?

Pour précision, cette phrase, postée sur Facebook, a valu un déferlement – à la modeste échelle de mon peu déferlant compte Facebook – de commentaires. Que les choses soient claires : c’est peut-être hyperbolique, mais à peine. À chaque fois que je me rends à Lyon, je suis frappé par la saleté et le bruit. Il n’y a pas une rue où on puisse échapper aux bagnoles. Par ailleurs, je ne trouve pas cette ville très belle ni très attachante. Les ponts sur le Rhône sont trop californiens, et les ponts sur la Saône forment un paysage d’ensemble sans charme. Lyon, c’est Paris en plus bruyant et surtout en pas beau. Change my mind.

18:22 Publié dans 2024, Hors Touraine, Kleptomanies überurbaines | Lien permanent | Commentaires (1)

lundi, 11 mars 2024

11032024

Épuisé… à quoi servent les vacances… à travailler.

Hier soir, j’ai fini de traduire le chapitre 37. Il me reste les dix pages du chapitre 38, les 9 pages d’épilogue et de remerciements, et surtout les 50 pages de notes (qui seront très mécaniques – j’ai gardé pour la fin toutes les notes de pures références bibliographiques).

Certes, le deadline est… aujourd’hui. Mais l’éditrice m’a dit qu’il n’y avait aucun problème pour m’accorder une semaine, voire davantage. Toutefois j’aimerais désormais en être débarrassé le plus vite possible. J’espère pouvoir faire des relectures dans le train mercredi et jeudi.

08:20 Publié dans 2024, WAW | Lien permanent | Commentaires (0)

dimanche, 10 mars 2024

10032024

Commencé de lire Littérature et révolution, entretien en trois parties entre Kaoutar Harchi et Joseph Andras. Andras, dont j’ai bien aimé deux livres au moins, a tendance à être assez poseur, assez mascu finalement. Harchi, que je ne connais que via les réseaux sociaux, propose les argumentations et les analyses les plus intéressantes. Le dialogue, en tout cas, est très fertile.

19:19 Publié dans Livres 2024 | Lien permanent | Commentaires (1)

samedi, 09 mars 2024

09032024

Enrhumé, courbaturé… hier, perdu très largement, comme prévu, mes trois matches, les premiers ever en compétition officielle de tennis de table. J’ai des centaines de choses à apprendre pour pouvoir espérer gagner.

08:19 Publié dans 2024 | Lien permanent | Commentaires (0)

vendredi, 08 mars 2024

08032024

Même si j’ai un peu tenu mes carnets de 2024 à Cagnotte, j’ai presque six jours de retard, que je vais éponger en trichant grâce à Facebook, comme souvent. J’ai à nouveau la gorge (très) prise, mais, depuis 6 h 15 – heure à laquelle je me suis levé – je n’ai pas arrêté : après quelques bricoles de boulot, j’ai traduit ma ration quotidienne de dix pages de sorte que je vais pouvoir avancer sur celle de demain, à moins que j’essaie de faire une petite siestouze (vazyléon).

12:22 Publié dans 2024 | Lien permanent | Commentaires (0)

jeudi, 07 mars 2024

07032024

12:26 Publié dans 2024, Chèvre, aucun risque, Translatology Snippets, WAW | Lien permanent | Commentaires (0)

mercredi, 06 mars 2024

06032024

De retour à Tours immense plaisir de trouver dans la boite aux lettres mes exemplaires. Ce livre, dont on a vu naître et se dessiner les contours sonnet après sonnet, il y a quelques années sur Facebook, quel bonheur de le découvrir, avec ses belles pages, sa typographie soignée... et les collages de Françoise Guichard, décidément douée de tous talents.

18:22 Publié dans 2024, BoozArtz, Chèvre, aucun risque, Flèche inversée vers les carnétoiles, Livres 2024 | Lien permanent | Commentaires (0)

mardi, 05 mars 2024

Bayonne, 5 mars 2024

16:29 Publié dans 2024, Zestes photographiques | Lien permanent | Commentaires (0)

lundi, 04 mars 2024

Luc Ferry, crac en géographie

18:31 Publié dans 2024 | Lien permanent | Commentaires (0)

dimanche, 03 mars 2024

03032024

08:00 Publié dans 2024, Chèvre, aucun risque, Hors Touraine | Lien permanent | Commentaires (0)

samedi, 02 mars 2024

02032024

Levé à 6 h 25. Enfin écrit à L. V. à propos de nos premières esquisses de traduction du Sorcier. C’est un dossier auquel je n’ai presque pas de temps à consacrer en ce moment, et ça m’agace souverainement. Je mets l’adverbe en italiques car L. et moi ne sommes pas d’accord sur le terme à conserver pour traduire « the Ruler ».

07:38 Publié dans 2024 | Lien permanent | Commentaires (0)

vendredi, 01 mars 2024

01032024

Dix pages traduites, alors que je m’étais fixé un objectif moyen de 5 par jour pendant ces six journées landaises. Il m’en reste cent, mais ça commence à sentir l’écurie. Speaking of écurie, on a quand même pu faire deux promenades à pied, une avant le déjeuner (la Salamandre) et l’autre à l’heure du thé – toujours sans le prendre – jusqu’au Bassecq, où on a peut-être dit au revoir aux deux chevaux dont le pré se trouve du côté de Heugas : la maison vient d’être vendue, mais le propriétaire, ne pouvant les emmener avec lui, les donne à qui voudra.

Depuis que j’ai élaboré mon dossier de demande de congé sabbatique pour l’année prochaine (comme je l’ai dit à A. B., si j’obtiens un semestre, ce sera déjà grandiose), je ne cesse d’avoir de nouvelles idées de chapitres ou de pistes d’exploration. En lisant le petit livre que consacre Najate Zouggari à Angela Davis aux éditions Les Pérégrines, je me suis dit que je pourrais écrire un texte du même ordre pour tenter de faire un peu sortir Wangari Maathai du corset d’ignorance dans lequel elle est enfermée en France. Mais ce projet-là n’aurait aucun rapport, ni de près ni de loin, avec le projet échafaudé pour le CRCT. – Il y a aussi que cet opuscule m’a donné envie de lire méthodiquement tous les livres d’Angela Davis, à commencer par son autobiographie.

Soir : Sweet Valentine, film d’Emma Lucchini (2010). Pas mal, mais prise de son insupportable (dialogues inintelligibles, on n’entendait pas une réplique sur deux).

[Belote finalement gagnée par C* et moi, 1080 à 970.]

19:55 Publié dans 2024 | Lien permanent | Commentaires (0)

jeudi, 29 février 2024

29022024

Une journée qui n’a lieu que tous les quatre ans, et aujourd’hui je n’ai guère eu le temps de me poser pour y penser, enchaînant presque sans pause ma matinée de cours et le voyage dans les Landes, où nous sommes arrivés à l’heure du thé – mais sans le prendre – et où nous avons trouvé mes parents en bonne forme. Le soir, nous avons regardé Envoyé spécial, et notamment l’enquête sur les nombreuses agressions sexuelles dont est accusé Gérard Miller.

22:50 Publié dans 2024 | Lien permanent | Commentaires (0)

mercredi, 28 février 2024

28022024

Hier, en tramway (ou était-ce le matin, en traversant le pont Wilson à pied*), je me suis dit que je pourrais écrire un texte au cours des seize jours de mon voyage en Afrique du Sud du 3 au 18 avril – un texte qui ne serait peut-être pas une chronique de cette mission (car c’est une « mission », terme étrange qu’il faudrait creuser) mais un fichier texte accompagnant le voyage, et qui me permettra, entre autres, de ne pas noyer ma famille et mes proches sous les messages WhatsApp. Comme j’ai enfin récupéré un ordinateur portable digne de ce nom – je ne crois pas l’avoir écrit dans ces carnets, mais P. Z., l’informaticien de la Faculté, a changé le disque dur, tout réinstallé, changé la batterie et le processeur (j’ai récupéré l’ordinateur mercredi dernier) – je vais pouvoir m’en servir sans avoir à chercher une prise de courant toutes les dix minutes. Le voyage va être assez intense : cinq jours à Durban, dont une conférence et des rendez-vous professionnels ; huit jours à Pietermaritzburg, dont douze heures de cours et des réunions etc. On verra bien.

* Depuis une semaine, je n’ai pas repris le vélo. Hier, C* m’a posé au bas de la Tranchée, et le soir je suis rentré en tramway.

06:04 Publié dans 2024 | Lien permanent | Commentaires (0)

mardi, 27 février 2024

Daaaaaalí

De Daaaaaalí, la réplique qui me reste le plus, par-delà rodomontades et gags hilarants*, est celle de Judith, la journaliste interprétée par Anaïs Demoustier, disant à Dalí** « mais je crois en vous, moi, je ne suis pas comme les autres ».

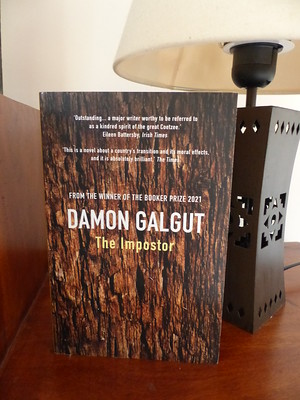

Cette réplique invite à comprendre tout le film de façon littérale, à savoir que les acteurs ne jouent pas « le vrai » Salvador Dalí, mais des sosies ou imposteurs. En effet, le film représente ce que l'on sait du « vrai » Dalí avec un certain degré de réalisme (histrionisme, formules choquantes mais creuses, conscience de la médiocrité de sa peinture) mais ce Dalí du film fonctionne aussi sur un autre plan : personne ne le prend au sérieux. Le producteur, le caméraman, l'évêque etc. ont l'air de le traiter comme un excentrique de second ordre.

Plus que la mise en abyme vertigineuse et la concomitance de plans temporels théoriquement distincts (en double hommage à la peinture de Dalí), c'est la dissociation de la personne de Dalí et de sa figure, de sa figuration, qui est le véritable sujet du film.

___________________________________

* Le film est sans doute le plus drôle de Dupieux, en grande partie grâce à Édouard Baer (ça me fait mal de l'écrire, mais bon).

** Vu que je me suis cassé l'os à aller copier-coller le í, vous êtes prié·es de commenter ce billet.

09:42 Publié dans 2024, Tographe | Lien permanent | Commentaires (2)

lundi, 26 février 2024

26022024

Réveillé, sans doute par un cauchemar, que je ne me rappelle pas du tout. Du coup, levé à 5 h 35, ai éclusé une partie du travail en rade, dont les 9 fiches d’évaluation orale des L3 ; pour l’une d’entre elles, j’ai dû aller copier-coller pas moins de 35 prononciations dans l’OED, en hiérarchisant ensuite les types d’erreur dans la fiche — j’espère que l’étudiante va regarder ça de près et travailler ces mots en particulier, et, plus généralement, le placement accentuel.

07:36 Publié dans 2024, WAW | Lien permanent | Commentaires (0)

dimanche, 25 février 2024

25022024

Couché tard, et levé tôt quand même.

6 pages traduites le matin, avant d’aller à la boulangerie. Le soir, je lis Faire trace de Maxime Decout, commencé avant-hier.

Cet après-midi je ne m’y suis pas remis, trop content de passer trois heures, après le repas, à discuter avec A*, qui repartait à Rennes en milieu d’après-midi.

18:00 Publié dans 2024 | Lien permanent | Commentaires (0)

samedi, 24 février 2024

24022024

Pris par la traduction et par tant d’autres bricoles (ou pas bricoles) de boulot, je laisse dériver le recensement systématique des livres lus.

Ça m’énerve.

Et surtout ça ne m’empêche pas de regarder les matches du tournoi des Six Nations.

18:00 Publié dans 2024 | Lien permanent | Commentaires (0)

vendredi, 23 février 2024

23022024

Pas pu traduire hier, comme c’était prévu, d’ailleurs. Bonne séance de séminaire sur An Ordinary Wonder le matin, mais il en faudra une seconde jeudi prochain. Ce roman est tout de même très finement écrit, dans les détails.

Encore réveillé à 4 h, mais il faut dire que j’ai dû tomber de sommeil avant même 10 h du soir, je crois. —— Ce matin, C* se rend aux obsèques d’Y* avec nos premiers voisins, car je ne peux déplacer mon cours de L3.

04:52 Publié dans 2024 | Lien permanent | Commentaires (0)

jeudi, 22 février 2024

22022024

Du mal à m’endormir (toujours à cause des restes de pharyngite), et réveillé très tôt (4 h peut-être (j’ai fini par me lever à 5 h)), nez pris par la sinusite ; cela fait deux mois ; j’en ai marre. Je vois la docteure aujourd’hui, pour qu’elle interprète le scanner d’hier (polypes ?). Pas à me plaindre : je me sens en forme et plutôt plein d’énergie (même si là, j’aurais aimé une nuit moins courte).

Par ailleurs, j’ai un peu de retard sur tous les fronts, et par exemple, même si c’est sans importance, dans ces carnets. J’ai même, ce matin, à la hâte, rempli les six dernières journées du carnet manuscrit. Malgré le travail je réussis à lire un peu (hier soir, 70 pages de l’essai de Didi-Huberman sur l’Arbeitsjournal de Brecht), et j’ai déposé dans les temps mon premier dossier de CRCT. Je crains de ne même pas obtenir un semestre.

Sinon, il me reste 140 pages à traduire avant le 31 mars, et alors que je vais intervenir dans deux séminaires, à Lyon et à Tours, en mars justement. Vu que je réussis à traduire 10-12 pages les « bons jours » ça a l’air simple… sauf que j’ai rarement plus de deux jours par semaine à consacrer à cette activité. Un coup de collier sur les dix jours de « vacances » s’impose. — Il y a aussi que je n’ai pas, dans ce décompte, inclus toutes les notes de bas de page, laissées en blanc pour le moment. Or, j’ai créé hier, dans le chapitre 27, le 300e appel de note. Miam !

06:18 Publié dans 2024, WAW | Lien permanent | Commentaires (0)

dimanche, 18 février 2024

18022024

Il y a quelques jours, peu avant d’apprendre la mort soudaine d’Y*, notre voisine, je repensais que c’était il y a quatre ans que nous avions aperçu un renard sur notre terrasse, à l’heure du déjeuner – un renard qui nous avait fixés de son regard splendide, avant de se carapater. C’était un mois avant le confinement.

Et ce matin, en ouvrant le volet de la cuisine, je repensais, je ne sais pourquoi, que, à cette même époque, il y a trente ans, je me rendais, un mercredi matin sur deux, très tôt (7 h ?), à un laboratoire d’analyses de Talence pour y faire les prises de sang garantissant que mon traitement contre l’acné n’avait pas trop de conséquences sur mon organisme. Le mercredi matin, c’était le jour où je séchais les cours de philo du foldingue (à ma seconde khâgne j’avais décidé d’aller à l’essentiel) et où j’allais parfois suivre les cours de la licence d’anglais (comme s’appelait alors la troisième année, après le DEUG), et ce quoique je fusse inscrit au télé-enseignement. Quand j’y repense, je ne sais même pas avec quelle énergie j’ai obtenu la même année le concours de Normale Sup’ et la licence (en passant certaines épreuves à la session de septembre).

08:14 Publié dans 2024 | Lien permanent | Commentaires (0)

samedi, 17 février 2024

17022024

Pour cette Journée Portes ouvertes, nous n’étions pas – pour la première fois depuis près de vingt ans – en salle 32, mais en salle 12. Elle est plutôt plus agréable, même si le volume sonore, quand nous étions huit ou neuf simultanément à renseigner des lycéen·nes, était un peu pénible. Or, ça n’a presque pas désempli, même aux heures habituelles de désert (entre midi et deux et après 16 h). Les étudiant·es présent·es étaient super (comme toujours).

19:14 Publié dans 2024, WAW | Lien permanent | Commentaires (0)

vendredi, 16 février 2024

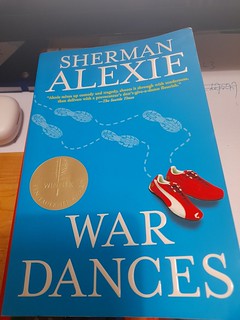

War Dances

Recueil de nouvelles et de poèmes acheté presque par hasard au Bibliovore, il y a dix jours.

On retrouve l’ironie mordante de Sherman Alexie, le côté faussement je-m’en-foutiste de son écriture, sa manière très directe de parler des « grands sujets » de la société américaine contemporaine. À noter : ‘Invisible Dog on a Leash’, ‘Big Bang Theory’, ‘Salt’.

07:35 Publié dans Livres 2024 | Lien permanent | Commentaires (0)

jeudi, 15 février 2024

15022024

Après-midi passée à régler des paperasses, pénible ; frustration de n’avoir pas pu traduire.

Et le soir, surtout, nous avons appris la mort, soudaine, de notre voisine, Y*. Cela va colorer toutes les journées à venir, je le sais. Nous ne connaissons pas si bien que cela nos voisins, mais elle, depuis quinze ans, nous avons eu le temps de l’apprécier, beaucoup même.

21:13 Publié dans 2024 | Lien permanent | Commentaires (0)

mercredi, 14 février 2024

14022024

J’ai fait aujourd’hui mon troisième entrainement de tennis de table ; ça va me faire le plus grand bien, d’avoir pris une licence et de me forcer à exercer régulièrement. En plus, j’ai tout à apprendre : c’est très stimulant.

* *

*

J’ai offert un collier à C*, qui ne s’y attendait. On ne s’offre jamais rien pour la Saint-Valentin (ça n’existait même pas dans les années 90, et on trouve ça idiot), mais là elle avait fait plusieurs fois de la lumière, donc pourquoi pas ?

20:12 Publié dans 2024 | Lien permanent | Commentaires (0)

mardi, 13 février 2024

Dele Weds Destiny

Il y a quelques années j’avais ironisé sur une liste des 100 African Books You Have to Read, ou quelque chose d’approchant, dont 85% étaient écrits en anglais, et une bonne partie de ceux-là écrits par des écrivain·es nigérian·es. Dele Weds Destiny n’est pas un mauvais roman, mais il fait un peu penser à ces textes produits à la chaîne, un roman comme il s’en publie tant d’autres chaque année, à la sortie des masters de creative writing, sous la plume d’une Nigériane dont la troisième de couverture nous apprend qu’elle vit à New York (bien sûr).

Je suis un peu méchant, car s’il était si conventionnel que cela, je n’aurais pas lu ce roman jusqu’au bout. Or, je l’ai lu, même avec un certain plaisir, et en m’attachant à ces trois personnages de femmes d’âge moyen lors de leurs retrouvailles pour les noces somptueuses (mais qui vont rater (ceci n’est pas un spoil car dès le titre, et les premiers chapitres, on pressent que la cérémonie de mariage va virer au vinaigre)) de la fille de l’une d’entre elles. Le livre marque notamment par la façon dont il fait revivre la période assez particulière des grèves d’étudiants contre la dictature dans les années 80, et aussi par le récit des cérémonies proprement dites, vers la fin : on sent que Tomi Obaro a tenté de restituer ce qui l’a elle-même marquée, avec ce regard à la fois de l’intérieur et un peu de l’extérieur. À cet égard, le roman intéressera beaucoup les spécialistes de diaspora studies.

07:32 Publié dans Livres 2024 | Lien permanent | Commentaires (0)

lundi, 12 février 2024

12022024

J’ai retrouvé aujourd’hui, en cherchant autre chose dans un de mes comptes d’archivage gmail, un vieux tapuscrit de 2014, Le Moine qui arrouméguait, livre qu’il faudrait continuer à mettre en forme et compléter mais qui, même en le reparcourant dix ans plus tard, tient la route.

Traduit 14 pages (27 depuis samedi). —— Quelques coriacités.

18:24 Publié dans 2024, Ecrit(o)ures, WAW | Lien permanent | Commentaires (0)

dimanche, 11 février 2024

Défions l’augure

Qu’est-ce qui s’est passé ?

On attend l’explication.

Et finalement elle ne vient pas.

Ce qui s’est passé je vais te le dire

C’est ma mère, passé avenir au présent

Je poursuis une traversée rapide de l’œuvre récente de Cixous.

Toujours l’impression qu’une grande partie m’échappe et que l’autobiographie est là pour faire sens, une lampe dans la nuit du sens.

Tout cela vient de ce fait que quand je naquis à Oran je naissais par ma mère à Osnabrück. Cette originalité est cause que mon livre et moi nous avançons par embardées. À plusieurs scènes. Et il arrive qu’un des livres du livre me fasse une scène. (p. 83)

On s’y raccroche.

Difficile de se raccrocher à une lampe.

Après tout ce n’est pas la personne d’Ulysse qui nous lie à l’Odyssée, c’est la somme de ses aventures, et qu’elle soit finie en vérité, et que la fin soit domiciliée. (p. 89)

Ici j’ai corné plein de pages – ouh, pas bien, exemplaire de bibliothèque. (Oui, mais d’abord ce sont des cornages très discrets, que je déplie aussitôt avant de les rendre, et surtout tous ces livres n’ont apparemment jamais été empruntés par quiconque hors moi.)

Je me suis servi de deux phrases pour deux sonnets de ma nouvelle série, pas encore publiée ailleurs que sur Facebook (sonnets braqués). Mais même en se mouchant du pied curieux que Cixous après 80 bouquins et combien de séminaires confonde l’antiphrase et la litote (→ p. 77)

Elle note que dans la lettre il n’y a pas de fautes d’orthographe. Puisque c’est Alice qui prend sous la dictée. — Alice, pourriez-vous laisser les fautes de mon mari, svp ? C’est comme si Alice avait lavé les pieds de son mari. Ma grand-mère pense et ne dit pas. Les deux femmes se déplacent lentement, lourdement, autour de la table, comme des baleines ventrues qui changent en or jaune le sel vert de la vérité. (p. 105)

J’ai commencé à lire un roman inachevé de Heine à cause de ce livre. Et de cette page :

Ce récit a survécu caché dans les trois volumes d’œuvres de Heine qui n’ont jamais quitté son étagère. Je ne l’ai jamais lu. Je ne sais pas pourquoi. Il est resté caché comme un enfant mort sous la nappe. (p. 50)

Le livre est là, en allemand – existe-t-il en français ?

Selon moi, confirmer que chez nous on se mouche dans les draps n’est pas mentir. Selon moi tout a commencé dans la Bible. Il y a eu une faute. Et l’histoire de l’écriture a commencé. Tout a commencé par un procès. À la question : qui a commencé ? je réponds : d’un côté, c’est ma mère, de l’autre côté c’est ma grand-mère, où est la vérité ? Là, la vérité en est où, entre les lits, entre les mères. (pp. 56-7)

09:19 Publié dans Livres 2024 | Lien permanent | Commentaires (0)

samedi, 10 février 2024

Partout le feu

Ce roman en vers libres m’avait échappé lors de sa parution en 2022. Il est centré autour du personnage d’une jeune femme, la narratrice, Laetitia, qui a abandonné un cursus plutôt classique et même assez élitiste pour participer aux activités d’un groupe genre Extinction Rébellion mais en plus radical : invasion d’une centrale nucléaire pour y lancer un incendie, cassage de pare-brises de SUV (p. 116), etc. Le dernier chapitre s’achève sur son immolation par le feu.

Le livre n’est pas mauvais, mais il est un peu convenu/complaisant, et surtout il est très rare que les vers libres soient autre chose que de la prose découpée différemment. Un peu déçu, donc.

09:18 Publié dans Livres 2024 | Lien permanent | Commentaires (0)

vendredi, 09 février 2024

09022024

(Oui, c'est dans huit jours.)

16:33 Publié dans 2024, Chèvre, aucun risque | Lien permanent | Commentaires (0)

jeudi, 08 février 2024

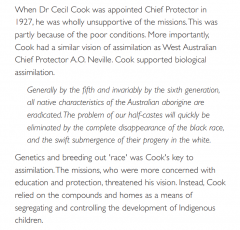

Lowitja O’Donoghue (1932-2024)

Vous n’allez pas en entendre trop parler, donc je vous invite à aller lire cet article au sujet de Lowitja O’Donoghue, militante des droits des Aborigènes, qui vient de mourir à l’âge de 91 ans. Lowitja fait partie de la nation Yankunytjatjara, dont les territoires de sédentarité se situent entre Adelaide et Alice Springs. Surtout, elle fait partie des “Stolen Generations”, c’est-à-dire de ces générations d’enfants aborigènes qui ont été enlevés à leurs familles afin de les placer dans des pensionnats, mais plus souvent dans des familles européennes/blanches. L’article de la WP anglophone est très détaillé et documenté.

Il faut savoir que le plan était un programme orchestré d’“assimilation”, c’est-à-dire d’extermination culturelle. Voici comment en parlait son principal instigateur, Cecil Cook.

Langage de génocidaire, et d’ailleurs la pertinence de la notion de génocide est souvent discutée dans ce contexte. N’oublions pas qu’en 1849, à peine 50 ans après le début de la colonisation de l’Australie, le dernier Aborigène de Tasmanie était tué. Si on considère les différentes “nations” composant les premiers peuples d’Australie, il s’agit bien ici d’un génocide.

Lowitja O’Donoghue, arrachée à l’âge de deux ans à sa famille, ne les a retrouvés qu’à 30 ans passés, par hasard, et ne pouvait même pas communiquer avec sa mère : pas de langue commune. (Cf concept d’épistémicide.) En théorie, les enfants aborigènes étaient censés être “civilisés” par ce processus, donc éduqués à l’européenne. En réalité, ils/elles étaient souvent employé·es comme domestiques sans recevoir de salaire (“Stolen Wages”).

Ce processus d’“assimilation” (et en fait d’extermination culturelle ou d’ethnocide) est semblable à celui mis en place au Canada. Cf cet article de Tony Buti.

From a working life that began as a 16-year-old servant, O’Donoghue went on to become the first Aboriginal person named a Companion of the Order of Australia, and the first chair of the now defunct Aboriginal and Torres Strait Islander Commission.

Après toute une période au cours de laquelle les autorités ont cherché, en accord avec les représentant·es des Aborigènes, à compenser (faiblement) les conséquences de 200 ans d’expropriation et de marginalisation, il y a depuis qqes années un backlash. Déjà en 2008, Anne Summers écrivait dans le Sydney Morning Herald, que les décisions de compensation pour la tragédie / le crime des “Stolen Generations” n’étaient pas à la hauteur. Le récent référendum par lequel les Australien·nes (très majoritairement d’origine européenne — la quasi-extermination a fonctionné) ont refusé de reconnaître davantage de droits est un exemple de ce backlash.

Pour en revenir à Lowitja O’Donoghue, je vous recommande aussi cette interview de 2008, à l’occasion de l’inauguration de son portrait à la National Portrait Gallery. Sur les “Stolen Generations”, si vraiment vous ne pouvez pas lire l’anglais, je vous recommande cette émission excellente avec l’anthropologue Barbara Glowczewski.

16:20 Publié dans 2024 | Lien permanent | Commentaires (0)

mercredi, 07 février 2024

Trois livres de Guy Bennett traduits par Frédéric Forte aux éditions de L'Attente

Trois pour (même pas) le prix d’un ——— On s’est demandé s’il fallait placer la parenthèse du titre entre pour et le ou entre le et prix : car ce que j’ai voulu dire, c’est – comme on le voit avec les codes-barres – c’est que ces livres ont été empruntés à la B.U. (Et ce n'est même pas le titre retenu pour le billet de blog. (Pondre ces billets me prend trop de temps. L’exhaustivité prend trop de temps. Même pour gagner du temps sur les vidéos, ces billets me prennent trop de temps. Et tiens, l’alarme sonore indiquant que la lessive est terminée résonne.))

Ce fut donc, hier et ce matin, la découverte de Guy Bennett, oulipien et américain. Je sens que je vais toujours le confondre avec Guy Davenport. On n’a pas idée de ne pas être francophone et de se prénommer Guy. J’ai lu ces trois petits livres de Guy Bennett car ils ont été traduits (en fait : co-traduits) par Frédéric Forte, qui m’a demandé en ami il y a quelques jours sur Facebook, sans que je sache trop pourquoi (j’ai lu naguère voire jadis son Dire ouf, mais c’était avant le vlog donc je n’en ai jamais parlé).

Ces trois recueils traduits par F.F. (j’écris ces lignes en écoutant les deux premiers albums de Franz Ferdinand) ont chacun leur couleur :

Ce livre – taupe : le plus expérimental, il « détaille les clés théoriques et techniques de la matière textuelle qui le constitue ». Ou : « où cela mène-t-il le lecteur qui cherche à en découdre avec le présent ouvrage ? » (p. 71 [j’aimerais bien savoir quel verbe anglais est ici traduit par en découdre avec])

Œuvres presque accomplies – rouille : le plus profond et le plus jouissif, selon moi. Mais je ne suis pas objectif : la question des livres que j’ai échafaudés et été trop flemmard pour écrire me taraude continuellement. Il y a deux jours, Milène Tournier a commenté sous un des sonnets que je publie ces jours-ci sur Facebook en disant « ils sont incroyables tes sonnets ». J’étais à deux doigts de lui répondre : personne n’en veut. Et je ne l’ai pas fait car ça aurait été faux. En 2016 j’ai autoédité mes 135 sonnets de la décennie précédente sans les avoir jamais proposés à aucun éditeur. Pour en revenir au livre de couleur rouille de Guy Bennett, car c’est censé être le sujet ou l’objet de ce billet, difficile d’en parler, sinon à faire l’inventaire des projets non réalisés et qui me semblent le plus excitants : bokéogrammes, glissandi, Le Projet des ponts, « Mon contenu » (cette idée, je l’ai eue aussi, et on est nombreuxses à l’avoir eue)… Quel est ce sonnet en anglais de la page 41 dont le titre est le premier vers du sonnet en -yx ? Guy Bennett l’a-t-il écrit par anagrammes de chaque vers du sonnet de Mallarmé ? ai-je été inattentif ? Je juxtapose ce qui s’ajoute et se jouxte. Débrouillez-vous.

J’étais parti pour y passer dix minutes, et ça fait la demi-heure sans faire la rue Michel. D’ailleurs, aucun écrivain anglophone, même oulipien, ne se prénomme Michel.

09:52 Publié dans Comme dirait le duc d'Elbeuf, Le Livre des mines, Lect(o)ures, Livres 2024 | Lien permanent | Commentaires (2)

mardi, 06 février 2024

06022024

Et dire que j’ai attendu d’avoir presque cinquante ans pour faire cours sur Jamaica Kincaid…

C’est à l’été 2022 que, sollicité par mes collègues responsables de la double licence anglais-espagnol pour proposer un cours sur « les littératures des Amériques » pour le module spécifique, en deuxième année. N’étant pas américaniste, mon premier réflexe a été : Caraïbes. Et puis : autrices. Et puis : pourquoi pas des autrices écrivant dans les deux langues de référence du diplôme (même si je n’ai jamais étudié l’espagnol). Et donc : autrices vivantes, hispanophones et anglophones, des Caraïbes.

Donc le tout premier recueil de Kincaid, pour faire simple (At the Bottom of the River). Et l’occasion d’aller piocher dans l’anthologie bilingue de Nancy Morejon avec traductions en anglais. Et j’ai découvert une géniale anthologie, dont j’ai fait acheter trois exemplaires à la B.U. : The Sea Needs No Ornament / El Mar No Necesita Ornamento.

Et donc lors du premier cours on avait tourné autour de “Girl”, et aujourd’hui autour d’“In the Night”. Car rien de moins juste que d’écrire que je « fais cours sur » Jamaica Kincaid. On pourrait passer des heures à lire et relire et parler de cette nouvelle en cinq parties. Mais j’ai attendu d’avoir presque cinquante ans.

18:13 Publié dans 2024, WAW | Lien permanent | Commentaires (0)

lundi, 05 février 2024

Aliène

Je reparlerai forcément de ce livre en vidéo.

Le continuum humain-animal-cyborg-“alien” est au centre du roman qui n’a justement pas de centre.

Ou est-ce un discontinuum : Hannah la chienne clonée n’est pas Hannah l’empaillée n’est pas Fauvel avant d’être éborgnée n’est pas Fauvel un œil en moins n’est pas etc. Où la confiscation de la ressource en eau potable par les multinationales rejoint la « pacification » par flashball, le récit décrit un monde qui tente d’aliéner.

Le texte interroge sans arrêt l’envie d’analogie, et la déroute : « Elle pense à la colère qui anime la chienne et la voit comme pouvant être la sienne. Une vie et un corps qu’elle n’a pas choisis. » (p. 80)

L’écriture est puissante, parfois un peu excessive, mais nécessairement.

Le sujet du premier roman de P.H.C., Tabor, retraverse visiblement ce récit. Est-ce que P.H.C. est en train de construire une œuvre dans laquelle les livres forment un continuum ?

13:23 Publié dans Livres 2024 | Lien permanent | Commentaires (0)

dimanche, 04 février 2024

Insurrection de la poussière

En 2018 à Lyon on avait vu l’exposition d’Adel Abdessemed avec l’installation Shams, dont il est beaucoup question ici. Cixous la décrit très bien (p. 93).

En empruntant plusieurs – et donc très peu, à peine une dizaine de – livres de Cixous j’ai donc découvert l’amitié qui la liait à Adel Abdessemed, et ce gros livre carré contenant de très belles photographies d’œuvres d’A.A., ainsi que la correspondance entre H.C. et A.A. (c’est comme ça sur la couverture), avec reproduction des pages manuscrites. J’ai survolé la correspondance, le temps de me confirmer le caractère insupportablement poseur, trop souvent, de Cixous (qui réussit à commencer une très longue lettre par la notation qu’elle a « un peu, très peu de temps, autour de mon stylo », p. 130 (on croirait la parodie de Proust dans À la manière de…, sauf que pour Cixous c’est premier degré)).

D’ailleurs, A.A. le 26 juin 2013 :

Peut-être aussi ne suis-je pas proustien parce que je traite des images… et non des mots… Toutes mes œuvres sont des autoportraits présents… J’ai toujours fait des autoportraits… et tout ce que je fais est un autoportrait… Un autoportrait dans un EXIL perpétuel… Je suis toujours là… et je ne suis jamais là… (p. 228)

Je n’avais pas compris, ou j’avais oublié (est-ce que ça revient au même ?), que Shams commémore – Cixous abuse ici encore de son néologisme-valise commémourant – les travailleurs (africains surtout) qui meurent chaque jour sur les chantiers au Qatar. Cixous :

Au Qatar on ne voit pas. Invisibles les maîtres. Invisibles les esclaves. Au Qatar on sent qu’on ne voit pas. La sensation que l’on est qatarisé croît de jour en jour. On nonvoit ce que l’on sent. Le ciel est fiévreux. La qatarisation des sens menace. (p. 97)

Il est opportun que je dise que ce genre de livres que je parcours, ou dans lesquels je pioche plus que je ne les lis, résonnent particulièrement d’échos des autres lectures simultanées : pour les sens, L’Appel des odeurs de Ryoko Sekiguchi ; pour le chien de Goya (j’y viens), Aliène de Phoebe Hadjimarkos Clarke (que je finirai ce soir).

J’y viens, au chien d’A.A. (celui qu’il a enlevé, qui « n’aurait pas survécu dans cet enfer sans ciel », p. 108) et celui de Goya, auquel H.C. le rapporte :

Il [Goya] a créé le chien et l’être chien, la vérité de la vérité, le chien qu’il était et qui meurt, et pour rien, il n’y a pas de rédemption, ça ne sert à rienni à personne de mourir comme un chien, ni qu’un chien meure pour vous, il n’y a personne à appeler, personne pour dire votre nom, le monde est sans témoin. Sauf ce sourd fou de peintre qui dépose sur les murs de sa cellule. Une déposition que lui seul recueille. (p. 105)

Aussi : la poussière (qui me travaille beaucoup ces temps-ci, entre le Dust Bowl de Guthrie à McGrath, et la paronomase dust/rust (le roman de Khadija Abdalla Bajaber dont je me suis convaincu que seule S* était en mesure de savoir pouvoir le traduire)). Aussi : la cote en 700 du livre dans les collections de la B.U. et son classement à ABD (pas à CIX).

09:48 Publié dans BoozArtz, Livres 2024 | Lien permanent | Commentaires (0)

samedi, 03 février 2024

Lettre à un ami imaginaire

Pour les 30 ans de la librairie Le Livre, Laurent Evrard a décidé de soutenir la publication d’un projet un peu fou, la traduction du long poème – Laurent a dit épique hier, mais je ne suis pas trop d’accord – en quatre parties de Thomas McGrath (1916-1990) Letter to an Imaginary Friend. Ce travail, sur lequel Vincent Dussol a travaillé plus de dix ans après une thèse sur le poète américain, vient de paraître en coédition chez Grèges, sous le titre Lettre à un ami imaginaire, dans le même format que l’édition américaine, avec la même police et la même disposition de vers par page. L’éditeur Lambert Barthélémy, présent hier au Livre aux côtés du traducteur pour le lancement de l’ouvrage, a d’ailleurs précisé que cela avait donné un travail colossal à la personne chargée de la mise en page, et que les coûts d’imprimerie s’en étaient trouvés largement augmentés.

J’ai acheté le livre il y a une dizaine de jours et j’étais arrivé hier en fin d’après-midi quasiment à la fin de la troisième partie (il s’agit d’un poème en quatre parties, écrit entre 1954 et 1984), soit à la page 344 (pour un poème « pris » entre la page 27 et 437). J’avoue être très impressionné par de nombreux aspects de ce grand poème, et dont certains ont été longuement expliqués et commentés par le traducteur hier : grands espaces, poésie des gestes concrets de l’ouvrier, allers-retours de la mémoire etc. Ce dont Vincent Dussol a parlé, et qui ne m’avait pas frappé – sans doute parce que je n’ai pas fini la lecture –, c’est la transition progressive d’une poésie de l’image vers une poésie du langage (et des jeux de mots, jeux de langage). Il m’a semblé que les jeux de langage nourrissent aussi les 12 sections de la première partie, mais je peux me tromper.

Je commençais à dire que, tout en étant très impressionné, je ne comprends pas très bien la nécessité de ce long poème, au sens où certaines sections me semblent incluses de façon presque fortuite à tel ou tel endroit, sans vraie logique, et au sens aussi où certaines sections sont comme une reprise, une réitération de telle ou telle section antérieure. Je n’en comprends pas la nécessité : cela veut dire que souvent la cohérence générale, voire même le sens autonome de telle section, m’échappe. Mieux vaut, au fond, le lire comme un recueil aux thèmes récurrents – et même obsessionnels – et non comme un poème.

Bien qu’il n’ait pas été possible de poser de questions au traducteur et à l’éditeur (tout était un peu bouclé ou verrouillé pour une conversation, certes passionnante, entre Laurent Evrard et les deux invités), les lectures de passages choisis étaient très pertinentes et très belles. Vincent Dussol, qui est aussi passionné que passionnant, a peu parlé de son travail de traducteur proprement dit, ce qui était assez frustrant ; il a toutefois indiqué qu’avant de se lancer dans la traduction de cette Lettre, il avait lu Anna Karénine et le Kalevala afin de muscler, en quelque sorte, son lexique dans divers domaines, agricole et forestier notamment. Lambert Barthélémy a signalé que la présence d’une préface était exceptionnelle pour Grèges, et que l’appareil de notes situé en fin de volume pouvait se lire, selon lui, comme un texte autonome.

Vincent Dussol a expliqué qu’il avait découvert Thomas McGrath, quasi inconnu, à la faveur d’une interview de Michael Cimino lors de la sortie de Sunchaser. Laurent Evrard et lui ont aussi évoqué la parenté entre certaines sections du poème et le film de Terrence Malick Days of Heaven (qui lui est postérieur), notamment pour les aspects sonores. Vincent Dussol a fait remarquer que la plus grande influence du cinéma sur la Lettre est la question du montage cinématographique, qui, dans la lignée d’Eliot, Pound et alii, propose un modèle de montage poétique (pagination, aspects visuels, structure des sections).

Pour les influences littéraires, outre Whitman (dont certaines strophes sont quasiment des pastiches, à mon sens), Dussol a cité le Canto general de Neruda, et la phrase du poète chilien pour « revendiquer l’impureté ».

La première question que j’aurais aimé poser, et que je garderai donc par-devers moi, est relative au rapport éventuel avec la protest song de Woody Guthrie, et ce même rapport aux espaces intermédiaires (entre les côtes) et au travail des ouvriers et des fermiers dans les grandes plaines : McGrath a lancé l’écriture de son poème au moment où Woody Guthrie était devenu très célèbre, et quelques années après qu’il eut commencé d’écrire son roman House of Earth (qui n’a été publié qu’en 2013, puis traduit en français par Nicolas Richard, mais dont McGrath pouvait avoir eu vent), et les éléments intertextuels, y compris d’un point de vue politique, ne manquent pas. L’autre question, toujours pour les espaces des grandes plaines, avait trait aux liens avec une poésie des fermiers et du « Western » au sens large qui est encore plus méconnue que celle de McGrath et qui se prolonge encore aujourd’hui, dans un même rapport d’ambivalence à la confiscation des terres aux Amérindiens (j’avais tenté de proposer la traduction d’un recueil de Red Shuttleworth à un éditeur il y a une dizaine d’années, en vain).

09:37 Publié dans Livres 2024, Moments de Tours, Questions, parenthèses, omissions | Lien permanent | Commentaires (0)

vendredi, 02 février 2024

02022024

Violet sur jaune sur orange, c’est dans la réglette du tableau noir vert bouteille de la salle 23 du site Fromont les seules craies, hormis deux minuscules morceaux de craie blanche, dont je me suis quand même servi – écrire à la craie, est-ce que ça me rajeunit ? n’est-ce pas, en un sens, inimaginable ? – car orange sur jaune sur violet, ça n’est pas ce qui se fait de plus visible, mais en fait finalement si, de sorte qu’au tableau on a pu lire, lisiblement :

Ben Okri

Africanfuturism

metafiction

knowledge as intuition

Garcia Marquez

11:48 Publié dans 2024, WAW | Lien permanent | Commentaires (0)

jeudi, 01 février 2024

Le Voisin de zéro

C’est le premier jour de février, et j’étais aux Tanneurs à 6 h 55. Je ne sais même pas s’il y a un mot d’ordre de grève dans l’enseignement supérieur, où tout est à vau-l’eau, en débandade ; habituellement, je préfère verser ma journée de salaire aux caisses de grève ; aujourd’hui, je ne pourrai même pas manifester, c’est nul (je suis nul).

Cet opuscule de Cixous, paru l’année du centenaire de la naissance de Beckett, m’avait échappé, comme m’échappe généralement ce qu’écrit Cixous : je n’y comprends rien.

Ici encore impression que HC garde tout, ne jette rien, et après tout pourquoi pas si nous acceptons d’être engloutis dans son galimatias. Pourquoi va-t-elle pêcher le Purgatoire de Dante ? Et Kafka, ça s’entend, lui dont c’est cette année le centenaire (de la mort).

On ne devrait parler que du centenaire des centenaires, ça apprendrait aux autres.

L’analyse, c’est l’art de découper à l’infini. L’art d’approcher, de Beckett le découpeur. En approchant de la chose exacte, donc première approximation et erreur, pour corriger l’erreur tu estimes l’erreur en commettant une erreur plus petite, tu approches la chose exacte, la fin, en faisant des erreurs de plus en plus fines. (p. 62)

07:19 Publié dans Livres 2024, WAW | Lien permanent | Commentaires (0)

mercredi, 31 janvier 2024

31012024 (La Désolation)

C’est le dernier jour du mois, à la veille d’une grève probablement massive dans l’Education nationale, mais qui ne donnera rien, ou presque rien, prise qui pis est au milieu du mouvement des agriculteurs, à qui le gouvernement – passé pourtant maître dans l’art de la répression violente et démesurée des mouvements sociaux – laisse faire absolument n’importe quoi depuis maintenant plus d’une semaine, tout en dévoyant leurs revendications et en les manipulant.

Dans ce contexte, rentré à la maison pour un bon thé après la réunion de jury de L1, j’ai lu la bande dessinée La Désolation, qui tourne autour de l’hypothèse d’un groupe de Norvégiens survivalistes retournés « à l’état de nature », ou plus justement à l’état paléolithique, dans les îles Kerguelen. Bon scénario, dessins et planches magnifiques.

18:20 Publié dans BoozArtz, Livres 2024 | Lien permanent | Commentaires (2)

mardi, 30 janvier 2024

Baba Yaga a pondu un œuf

Ce roman composite est à peu près impossible à résumer, car le récit le plus « classique » occupe la deuxième partie, autour de la trinité des trois vieilles dames Pupa, Kukla et Beba, en vacances dans un spa à Prague. La 4e de couverture ne mentionne d’ailleurs que ce récit, alors que la première partie attaque sous un angle différent, celui d’une écrivaine narratrice qui se rend, à la demande de sa mère, dans la petite ville de Bulgarie d’où elles sont originaires afin de voir ce qui a changé. La narratrice s’y rend en compagnie d’une jeune universitaire folkloriste nommée Aba Bagay (anagramme transparente de Baba Yaga) ; cette universitaire, désormais en poste, est l’autrice de la 3e partie, qui développe sur une bonne centaine de pages, à la demande de l’éditeur du manuscrit des deux premières parties, les liens entre les différentes versions du mythe de Baba Yaga à travers l’Europe de l’Est et la Russie (mais pas seulement) et le manuscrit en question.

Le dernier chapitre de cette dernière partie, « MON CONTE EST FINI ! », est une sorte de péroraison féministe en forme de cri de la sorcière :

Comprenons-nous bien, je ne suis pas comme votre autrice. Je n’ai pas laissé passer cette épée sous l’oreiller, je crois en sa signification. Plus, je suis convaincue que quelque part, tout est soigneusement consigné, qu’il existe quelque part un monstrueux registre des réclamations, et que les comptes seront réglés un jour ou l’autre. Tôt ou tard, mais ils seront réglés. (p. 452)

Comment suis-je venu vers ce livre ? D’une, je voyais passer régulièrement le nom de Dubravka Ugrešić depuis quelques années. De deux, et surtout, à Arles Chloé Billon a reçu le Grand Prix de la Traduction pour ce livre, et ce qu’elle en a dit lors de l’entretien suivant la remise du prix donnait forcément envie d’aller lire ce livre.

Et prouesse de traduction, très frappante. Pour la dernière partie, bien entendu, qui – comme le récit aussi – jongle entre de nombreuses langues (russe, tchèque, croate entre autres), et entre tant de références anthropologiques. Mais aussi pour tous les “effets de comptine”, comme je tente de nommer les différentes transitions d’un chapitre à l’autre dans la deuxième partie : ces transitions se fondent systématiquement sur une antithèse entre « la vie » et « l’histoire (au sens de fiction), et sont des sortes de distiques en prose. Voici comment Chloé Billon a traduit quelques-uns de ces distiques :

Tandis que la vie est pleine d’aléas, l’histoire ne tourne qu’autour de son canevas ! (p. 212)

Tandis que les histoires personnelles s’éternisent dans la confusion, la nôtre sans encombre file vers sa conclusion. (p. 232)

Et nous ? Nous poursuivons notre route. Tandis que la vie s’arrête, cligne des yeux et tergiverse, l’histoire vers sa fin se presse. (p. 296)

Tandis que la vie regorge de détours et d’anicroches, l’histoire, elle, est sans peur et sans reproche. (p. 309)

Tandis que la vie erre dans les bois et les taillis, l’histoire à mi-chemin prend déjà des raccourcis. (p. 315)

Ces éléments métafictionnels sont particulièrement ironiques, étant donné qu’ils appuient sur le caractère linéaire et comme évident des histoires, alors que le livre lui-même n’est ni une seule histoire, ni linéaire, et qu’il est même difficile de lui assigner une conclusion, si ce n’est de prendre au pied de la lettre le long essai d’Aga Bagay qui constitue la troisième partie.

08:43 Publié dans La Marquise marquée, Livres 2024 | Lien permanent | Commentaires (0)

lundi, 29 janvier 2024

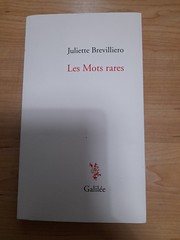

Les Mots rares

Je ne sais d’où sort ce livre. M’a-t-il été offert (et qui vais-je vexer en écrivant ce qui suit) ? L’ai-je trouvé d’occasion ? Aucun souvenir.

Ce qui est étrange, si je l’ai acheté, c’est qu’en le feuilletant seulement j’aurais dû voir que ce n’était pas du tout le genre de poésie qui me plaît.

Pourquoi ? C’est verbeux. Voilà.

Il suffit de feuilleter.

Allons-y.

L’épigraphe en italiques : un poème de trois strophes et onze vers où l’on trouve les mots iridescence, ineffables, indicibles et inénarrables.

Redflag total.

Premier poème : « Iridescence ». La deuxième strophe : Phosphor-essence poème / Phénomène fluor-essence / savant. On dirait un truc parodique.

Deuxième poème – le titre : « Géodésie poétique Poésie géodésique ». En fait, la poète a voulu canularder les éditions Galilée (qui éditent Cixous et Jean-Luc Nancy, je le rappelle)… et l’éditeur a accepté ça au premier degré. Bravo, Juliette Brevilliero !

Et ça continue, en jeux de mots infralapointe : le poème intitulé « Chair Rubis » commence par le vers « Chère Ruby » !!! Notons aussi « Le bétail qui bayait aux corneilles » (p. 60), qui s’achève sur le jeu de mots baye/baille (mais avec oubli du circonflexe). Plus on avance dans le recueil, plus on se dit que ça ressemble à des punchlines de Grand Corps Malade. (Ce n’est pas censé être un compliment.)

08:39 Publié dans Indignations, Livres 2024 | Lien permanent | Commentaires (0)

dimanche, 28 janvier 2024

28012024

Une fois n’est pas coutume, je recopie ci-après le texte que je viens d’écrire, juste à mon réveil, dans le carnet beige intitulé Une année bien remplie :

Aujourd’hui j’ai rêvé que j’étais chez mes grands-parents paternels et que je devais composer un numéro au moyen du cadran à disque rotatif. Au début, la ligne semblait en dérangement, puis les numéros du disque rotatif devenaient incertains, puis ma grand-mère ne semblait plus sûre du numéro ; quand je me suis réveillé – dans une quinte de toux – ma grand-mère venait de me donner le n°, qui commençait par une série de 1, et le cadran s’avérait avoir plus de dix « touches » (cercles ?), dont plusieurs 1.

Plusieurs remarques :

- C’était bien à Saintes, dans la maison de mes grands-parents (ils sont morts depuis 2015 et 2018 respectivement, et la maison a été vendue).

- Ma mère se rend aujourd’hui chez ma grand-mère maternelle, qui est très dépendante et qui, entre autres, a sans arrêt des problèmes de télécommande.

- Plusieurs de mes mots de passe contiennent des séries de 1.

- S’il fallait filmer ce rêve, il faudrait fabriquer un disque rotatif avec une quinzaine (peut-être – beaucoup plus de 10 en tout cas) cercles plastifiés.

06:55 Publié dans 2024, Blême mêmoire | Lien permanent | Commentaires (2)

samedi, 27 janvier 2024

A Shard of Silence

Il y a quelques semaines seulement, j’ai découvert Amy Lowell. Jusque là c’était à peine un nom ; peut-être même pensais-je vaguement qu’elle était de la famille de Robert Lowell (spoiler : pas du tout).

Découverte car née en 1874, il y a 150 ans, et je cherchais des idées pour relancer éventuellement ma chaîne Twitch. L’idée aurait été, comme pour ma lecture d’Ulysses en 2022, ou comme le Projet Pinget en 2018-9, de fixer un rendez-vous hebdomadaire et d’avancer dans ma connaissance de l’œuvre.

Je doute d’avoir le temps à consacrer à un tel projet comme je l’aurais voulu et dans le délais idéaux (AL est née le 9 février), mais je la lis tout de même. Outre les recueils qu’on trouve en format numérique sur Gutenberg, ce recueil paru à titre posthume en 1957 contient une préface scandaleusement condescendante (et bête, au fond) d’un certain G. Ruihley ; l’exemplaire provient des collections de la B.U. Lettres de Tours, et plus particulièrement du fameux Fonds Kennedy.

Lowell est généralement ramenée à deux identités : poète du mouvement imagiste (dont Pound, ce facho bien viriliste, disait qu’elle l’avait confisqué/abêti) et lesbienne. Je n’ai pas trouvé trace d’une biographie en bonne et due forme d’Amy Lowell ; il semble que ça manque. Et oui, ça fait défaut.

Ici, je note que sa poésie, même avec quelques traits parfois démonstratifs, fait entendre une voix singulière qui est aussi – et cette conjonction est en soi admirable – celle d’une époque. Dans deux genres très différents, lyrique et mémoriel – disons : ‘White Currants’ (p. 45) & ‘The Congressional Library’ (pp. 57-60).

L’avant-dernière section (Eleonara Duse) est composée de six sonnets qui ne se présentent pas comme tels : un rien d’Edna St Vincent Millay ici. La forme sonnet retenue par Lowell mélange le schéma italien/pétrarquiste (quatrains de rimes embrassées avec deux rimes – ABBAABBA) et le schéma élisabéthain (sizain qui ne se partage pas en deux tercets mais en un quatrain de rimes croisées et un distique final – CDCDEE). Ce n'est ni le sonnet miltonien, qui est en fait une très légère variante sur le modèle italien – CDECDE au lieu de CCDEDE) ni le sonnet spensérien, qui est une variante intéressante (à laquelle je ne pense jamais) du sonnet élisabéthain (ABAB BCBC CDCD EE au lieu de ABAB CDCD EFEFE GG). Pourtant, je crois déjà avoir vu cette forme hybridant les deux principaux modèles.

Le dernier poème, « Nuit Blanche », est tel également, subtil sans être génial, sauvant la rime un peu forcée (feet/sleet) au moyen d’une comparaison astucieuse :

Ghostly and vaporous her gown sweeps by

The twilight dusking wall, I hear her feet

Delaying on the gravel, and a sigh,

Briefly permitted, touches the air like sleet.

___________________________________________

En écoute : Bedrock du trio d’Uri Caine (Tim Lefebvre à la contrebasse, Zach Danziger à la batterie). Difficile d’évoquer en quelques phrases la figure majeure d’Uri Caine. Majeure, pour moi ; presque aucune des personnes à qui j’ai fait écouter, depuis vingt ans, son double album des Variations Goldberg n’a partagé mon enthousiasme. Ici, dans la formation trio, c’est plus conventionnel, mais ça ne l’est pas du tout.

18:04 Publié dans Livres 2024, Musiques 2024 | Lien permanent | Commentaires (0)

Rousse

Quand j’ai cherché le livre dans une librairie où je vais rarement – trop grande, trop généraliste – le libraire à qui je l’ai demandé, pensant que j’en avais entendu parler de cette façon, m’a montré du doigt la table réservée aux ouvrages « passés à la télé ». Et effectivement, ce que je vais dire est méchant, mais Rousse est un livre parfaitement calibré Grande Librairie (du trapen-art).

Mais bref. Reprenons au commencement. Rousse, premier roman publié de Denis Infante (« envoyé aux éditions Tristram par la poste » dit – dans un exaspérant mensonge plein d’affèterie – le rabat de la 3e de couverture), est l’histoire d’une renarde, racontée du point de vue de la renarde (et aussi, par bribes, du point de vue de plusieurs autres animaux non humains). Comme beaucoup de livres commencent à filer ce filon, je me dis à chaque fois que je devrais relire La dernière harde de Genevoix ou De Goupil à Margot de Pergaud – très lointains souvenirs.

Le livre est en trois parties de longueur inégale : « La matière » (pp. 9-94 ; récit à la troisième personne mais du point de vue de Rousse), « L’esprit » (pp. 95-128 ; récit de Rousse à la première personne), « L’existence » / ‘Eau amère du monde’ (les trois dernières pages, encore narrées par Rousse). Pour dire la différence de point de vue, pour tenter d’écrire en non-humain (c’est tout le paradoxe, voire l’aporie, du perspectivisme [cf travaux d’Emilie Dardenne notamment]), Denis Infante invente une syntaxe qui s’écarte partiellement de la langue française standard. Le trait le plus saillant est l’absence d’articles définis, toujours remplacés par des articles ø. D’autres traits moins évidents s’ajoutent à ce dispositif, en particulier la surabondance d’adjectifs (au point qu’autour des pages 30-40, ne voyant plus que ça, je lisais en repérant tous ceux qui n’apportaient absolument rien, voire affadissaient le récit).

Autre écart, le choix de procéder fréquemment à des inversions sujet/verbe que pas grand-chose n’explique : « Puis, au point du jour nouveau, aussi brusquement qu’elles avaient commencé, cessèrent rafales, s’évanouirent hurlements, se turent grondements, retomba poussière. » (p. 92) Je pense que c’est juste un écart, juste une manière d’affecter des marqueurs linguistiques à la différence, à ce qui différencie fondamentalement l’instance focalisatrice des narrateurices ou protagonistes habituel·les des récits publiés.

Donc dans cette langue – et j’insiste sur le fait qu’en ce sens c’est un livre très littéraire, très écrit, expérimental – nous est raconté une sorte de conte. Ce conte, comme on va finir par le comprendre quand Rousse aura franchi le grand fleuve, est un récit post-apocalyptique : curieusement, l’espèce humaine a été anéantie, mais les animaux ont survécu. Les animaux ont survécu, mais peut-être en mutant (cf les kraken/krakodiles), et surtout dans un espace géographique difficile à définir, dont le paysage pourrait être celui de l’Amérique du nord, mais où vivent et cheminent des éléphants. Hypothèse commode : le désastre a modifié totalement le climat des continents. Mais est-ce si sûr ?

C’est sans doute cela, la grande réussite du roman de Denis Infante : cette incertitude. Ce qui est moins réussi, c’est la façon dont le récit ne cesse d’investir la nature et les animaux non humains d’un spiritualisme new age pas très inventif et faussement apolitique, avec le personnage du corbeau « Noirciel, qui est Maître, qui sait » (passim), grand initiateur qui relève plus de Yoda que de Bouddha (même si en fait ici ça revient au même).

*

* *

En écoute : Evgueni Galperine – Theory of Becoming (ECM, 2022). Beaucoup écouté cet album à l’automne, et de nouveau ces jours-ci. Avec sa couverture faite de deux œuvres (gravure et huile) représentant un loup usant d’un masque humain, l’album était idéal pour accompagner la fin de ma lecture de Rousse. Par contre, rien de kitsch dans ce projet dont les compositions électroniques / samples s’ornent sur certains titres de phrases trompette et violoncelle, l’ensemble très beau, très poignant, et plutôt in-ouï.

17:00 Publié dans Livres 2024, Musiques 2024, Questions, parenthèses, omissions, WAW | Lien permanent | Commentaires (1)

Touche pas à mon peuple

Enfin pris le temps de lire le petit essai que Claire Sécail consacre à une lecture de l’émission de Hanouna – et à tout le système qui l’accompagne – comme d’une démarche populiste.

Moi qui lis très peu de sciences politiques, ça m’a permis d’affiner la définition même de populisme, que Claire Sécail appuie sur les travaux de Cas Mudde et Cristobal Rovira Kaltwasser (« idéologie peu substantielle ») :

Cyril Hanouna élabore un système de valeurs bien plus qu’un système de pensée : chez lui, les qualités humaines sont un moteur plus important que les idées pour concevoir l’organisation et les objectifs d’une société. […] En effet, la morphologie rudimentaire et malléable du populisme fonctionne comme un moule dans lequel peuvent se côtoyer plusieurs « idéologies denses »… (p. 52)