vendredi, 12 janvier 2024

La quête infinie de l'autre rive (Inter Pares 2014-1)

16:20 Publié dans Affres extatiques, Flèche inversée vers les carnétoiles, Livres 2024, Translatology Snippets | Lien permanent | Commentaires (0)

jeudi, 11 janvier 2024

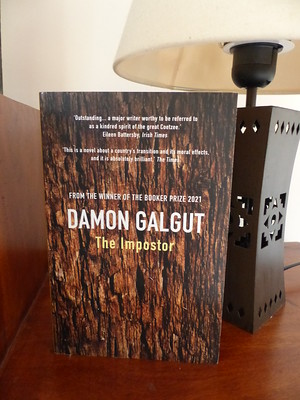

The Impostor

Il y a longtemps déjà que je voulais lire Galgut. Et ma mère m’en ayant offert deux romans pour mes 49 ans, en novembre, j’ai donc attaqué celui-ci lundi soir, toujours dans l’idée d’essayer de faire descendre la pile de livres en souffrance. (En fait il y a plusieurs piles. Trois ou quatre. C’est une autre histoire.)

Il y a longtemps déjà que je voulais lire Galgut. Et ma mère m’en ayant offert deux romans pour mes 49 ans, en novembre, j’ai donc attaqué celui-ci lundi soir, toujours dans l’idée d’essayer de faire descendre la pile de livres en souffrance. (En fait il y a plusieurs piles. Trois ou quatre. C’est une autre histoire.)

Comme l’idée de cette chronique n’est pas de passer une heure ou davantage, à chaque fois, à écrire une recension détaillée, mais plutôt de pouvoir tenir le compte des livres lus / parcourus / interrompus, voici donc très en bref l’intrigue de ce roman publié en 2008, et qui fait partie des livres de Galgut qui ont été traduits en français :

Le roman raconte, du point de vue d’Adam, quadragénaire au chômage et en plein désarroi existentiel, les années de la transition arc-en-ciel. Adam déménage au fin fond du Karoo, dans une maison un peu déglinguée, au jardin envahi de ronces et de mauvaises herbes, que lui prête son frère ; il s’imagine qu’il va reprendre sa carrière de poète abandonnée après un seul recueil juvénile ; il se retrouve à converser avec un être imaginaire, façon Horla mais pacifique. Son voisin, Blom, est mystérieux ; il apprend vers la fin du roman qu’il s’agit d’un ancien criminel du régime d’apartheid engagé dans un programme de protection des témoins. (Par une forme d’ironie narrative très téléphonée – le roman n’est globalement pas du genre subtil – Blom finit assassiné par les mafieux qui le prennent pour Adam.) Adam croise, presque dès le début du roman, un homme, Canning, qui lui dit qu’ils sont amis d’enfance, dont Adam n’a aucun souvenir alors qu’il est, lui, la personne que Canning admirait le plus quand ils étaient ensemble en pensionnat. Canning a hérité de son père, qu’il détestait, un gigantesque ranch qu’il entreprend de démolir et de convertir – avec l’aide de politiciens véreux et d’un certain Mr. Genov, gros mafieux richissime – en golf. Adam passe tous ses week-ends dans la propriété (qui n’est jamais appelée ranch, c’est moi qui use de cet américanisme inadéquat par commodité), et finit par avoir une liaison avec la femme de Canning, une Noire sublime censée se nommer Baby.

Du point de vue des principaux motifs :

* le veld, encore et toujours (p. 25 p. ex.)

* la centralité d’un personnage ab-errant, Adam (notion d’aberration à creuser à partir de la p. 238 p. ex.), permet de mettre en lumière une société entièrement composée de figures dysfonctionnelles – tout à fait intéressant en tant que ressort littéraire/esthétique, mais cela m’embarrasse un peu comme la façon dont les romans post-apartheid de Coetzee sont beaucoup plus négatifs et critiques que les textes pré-apartheid (je n’ai pas creusé tout cela, il y a bien longtemps que je ne prétends plus, et de loin, avoir une quelconque expertise concernant la littérature sud-africaine

* la première rencontre entre Adam et Baby (pp. 62-5) est très dérangeante : est-ce que Galgut fait exprès de jouer avec le male gaze racialisant et de surdéterminer les clichés sur la prostitution ? je n’en suis pas sûr – Adam est dépeint comme un homme blanc en pleine crise de la quarantaine (Galgut ne le dit jamais ainsi, heureusement) et entièrement détaché de ses propres expériences (cf la dernière fois qu’il fait l’amour avec Baby, pp. 196-7)

* la bipolarité de Canning (nommée « ambivalence » à plusieurs reprises), p. ex. p. 116 : très intéressante en tant qu’allégorie politique (cf aussi dans le chapitre de dénouement, ch. 21, p. 245)

* la dualité Adam/Canning signifie que chacun des deux est l’imposteur de l’autre (d’où le titre) ; la mémoire (personnelle et historique) comme imposture ; dualité redoublée par la dualité Baby/Nappy [pendant la majeure partie du récit, Canning appelle Adam « Nappy », son surnom de leurs années d’enfance < Adam Napier, mais le surnom vient du fait qu’il se pissait dessus], comme si Galgut ironisait sur une nation à l’état d’enfance, incapable de dépasser le stade des pulsions primaires (Baby férocement individualiste / Adam qui rentre en fin de compte dans le giron de la classe moyenne/aisée blanche)

16:49 Publié dans Affres extatiques, Livres 2024 | Lien permanent | Commentaires (0)

mercredi, 10 janvier 2024

La pièce manquante

Avant-hier soir, ma collègue Katy Testemale organisait, au lycée Descartes, une rencontre avec Jean Harambat, autour de la parution de sa B.D. La pièce manquante, avec la participation de mes collègues Frédérique Fouassier et Laurent Gerbier. Comme j’avais une réunion d’une de mes équipes de recherche à 15 h, je n’ai pas pu y aller, mais C* m’a résumé tout cela avec pas mal de détails tout de même (cf son compte Instagram aussi, d’où provient aussi l’image ci-contre). Elle a trouvé l'ensemble de la table ronde très intéressant, très stimulant.

La B.D., que j’ai lue dimanche, m’a un peu laissé sur ma faim : c’est plutôt sage, et également un peu verbeux. L’idée de faire se rencontrer, dans l’Angleterre du 18e siècle (avec un hommage appuyé au genre picaresque) l’actrice Peg Woffington (dont je n’avais jamais entendu parler (mais la WP anglophone m'apprend qu'elle a fait l'objet de plusieurs romans et films, et même d'une mention dans Ulysses de Joyce...) et une figure majeure (un peu sous-employée par Harambat), Ignatius Sancho, est très judicieuse, et l’ensemble est bien mené. C’est l’occasion aussi de broder un peu à partir de Cardenio, la fameuse pièce coécrite par Shakespeare et Fletcher en 1613, et irrémédiablement perdue.

Au sujet d’Ignatius Sancho (dont je ne peux que chaudement recommander les Lettres, un texte fondamental de la Black Britishness et de l’histoire de l’abolitionnisme), Katy Testemale a parlé du roman que lui a consacré, tout récemment, l’acteur Paterson Joseph, et que j’ai commencé à lire.

12:05 Publié dans La Marquise marquée, Livres 2024, WAW | Lien permanent | Commentaires (4)

lundi, 08 janvier 2024

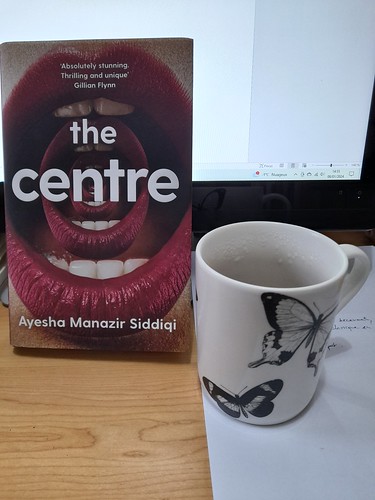

The Centre

Hier soir, j’ai achevé la lecture d’un roman très récent, qui m’a été offert pour mes 49 ans par ma sœur Delphine, The Centre d’Ayesha Manazir Siddiqi. Quoique le roman ait eu beaucoup de presse, et malgré une publication chez Picador, l’autrice n’a même pas d’article dans la Wikipédia anglophone. En fait, ça commençait très bien, très fort, avec une idée d’intrigue formidable – and then, it peters out, somewhat. Ça se délite, ou ça part dans autre chose, de très cohérent, mais qui m’intéresse moins.

Hier soir, j’ai achevé la lecture d’un roman très récent, qui m’a été offert pour mes 49 ans par ma sœur Delphine, The Centre d’Ayesha Manazir Siddiqi. Quoique le roman ait eu beaucoup de presse, et malgré une publication chez Picador, l’autrice n’a même pas d’article dans la Wikipédia anglophone. En fait, ça commençait très bien, très fort, avec une idée d’intrigue formidable – and then, it peters out, somewhat. Ça se délite, ou ça part dans autre chose, de très cohérent, mais qui m’intéresse moins.

[Attention : les § ci-après divulgâchent à tout-va ce qui se passe dans le roman.]

La narratrice protagoniste est une jeune traductrice qui, après sa rencontre avec Adam (bien sûr – mais en fait, d’après moi, cet Adam est plus un gros clin d’œil à Adam Thirlwell qu’au père de l’humanité selon la Bible), découvre un moyen d’apprendre n’importe quelle langue à la perfection en dix jours. Ce pitch, qui implique que les premiers chapitres parlent beaucoup de langues, de traduction, d’interculturalité, promet beaucoup, mais on comprend progressivement que cette situation n’est qu’un prétexte à une sorte d’exercice entre sci-fi et thriller ; d’ailleurs, il n’est plus du tout question de langues, et encore moins de traduction, dans le dernier tiers du roman, à savoir les quatre derniers chapitres.

La puce m’est venue à l’oreille quand, après avoir appris l’allemand en dix jours et être devenue une traductrice en vue, Anisa apprend le russe de la même manière. Or, le roman reste très évasif sur les modalités de l’apprentissage lui-même (et pour cause : c’est de la science-fiction), mais cela coince pour le russe car jamais il n’est question d’apprendre autrement que par l’écoute. Alors, même si les révélations ultérieures (qui relèvent du cannibalisme dans un sens pas seulement culturel) permettent de se dire qu’Anisa a magiquement ingéré la connaissance de l’alphabet cyrillique, j’aurais aimé, pour ma part, que Siddiqi prenne la peine de rendre son récit plus vraisemblable, en fait, en montrant comment Anisa découvre qu’elle sait lire et écrire le russe, et pas seulement le parler.

J’ai conscience que je juge d’un roman qui n’est pas celui que Siddiqi a voulu écrire, mais du roman que j’ai cru lire jusqu’aux alentours des chapitres 4-5. En fin de compte, le roman est presque plus intéressant dans sa description de l’identité biculturelle anglo-pakistanaise de la narratrice, ainsi que dans le portrait différentialiste opposant Inde et Pakistan, jusque dans le rejet des tentatives d’homogénéisation ou d’expansionnisme de l’Inde contemporaine :

Indians did this to me all the time, this weird colonial swallowing up, this ‘we’re all the same’, which inevitably became ‘partition should never have happened’, which then turned into a full-on mourning for their completely fictitious long-lost perfect India of yesterday. They saw Pakistan, the entire country, as some kind of travesty, a broken-off piece of themselves that had turned rotten and sour once severed from its root. It was fucking annoying, but whatever, I let it go. (p. 259)

De même, plusieurs passages mettent en lumière le contraste idéologique et perceptuel entre la génération d’Anisa et la génération des boomers, mais aussi la dissimulation par laquelle certains hommes se prétendent féministes (nouveau trait de masqulinité, aurait pu écrire Jean-Thierry Maertens) :

I remember asking him once why he never reached for me with desire, and you know what he said? That he believed in ‘radical consent’. He explained that this meant that he never wanted to encroach, even accidentally. At first, I told myself that this was sweet, that maybe Adam would help me rewrite some of the violations I had stumbled into in the past, that maybe he would help me heal from all the times that I had overridden my own discomfort to pander to the demands of another. But later, I started feeling like maybe he was just using some kind of woke-boy spiel as macho defensiveness. (p. 19)

Assez subtilement, et jusque dans le dernier revirement – le dernier paragraphe autorise deux interprétations radicalement différentes quant au choix d’Anisa (p. 302) – The Centre est aussi un roman féministe :

Except now, we know better. The women who encountered the pushy hand before have told us about it; they’ve gathered their testimonies, these women, and shown us red flag after red flag. Our sisters have spoken, past their shame and sorrow, past their rage and fear, so that we may recognize things like a subtle push, a stray set of words, for what they are. So that we may make out the gleam of the headlights while the train is still far away enough for us to jump off the tracks. (p. 264)

Je termine sur les aspects métatextuels : le fait que le texte du roman est la retranscription du récit sur clé USB d’Anisa jusqu’au chapitre 11 (ou au-delà ?), mais surtout le fait que Siddiqi s’est amusée à inventer (or did she?) deux romans contemporains, l’un allemand, l’autre russe, que traduit sa protagoniste, et dont elle livre une ébauche suffisamment fouillée pour que les foldingues dans mon genre aient envie de lire ces romans qui n’existent pas… Autre motif qui rend la notion de sororité assez délicate à suggérer, l'attirance lesbienne, très loin de tout male gaze, fait aussi l’objet d’une mise en abyme littéraire :

You know when you sometimes read about people swooning in old Victorian novels? Well, the idea always baffled me. But truly, in that moment, I felt like I understood. Not that I swooned exactly, at least, not physically. I kept my eyes firmly placed on a small daisy in front of me, overriding my pupils’ impulse to turn upwards as I fielded a rush of light-headedness. When I finally glanced over at Shiba, she, too, was looking at the ground and had turned a bit red. Neither of us said anything for what felt like twenty years. (p. 108)

15:39 Publié dans Livres 2024 | Lien permanent | Commentaires (0)

dimanche, 07 janvier 2024

Fabriquer une femme

C* est rentrée d’en ville avec ce livre, et deux autres, vendredi soir. J’en ai commencé la lecture dans le canapé du salon. Comme j’avais du mal à m’endormir le soir (longue sieste et double thé), j’ai lu jusqu’à minuit passé, puis de nouveau entre 7 et 9 : Fabriquer une femme, le nouveau roman de Marie Darrieussecq, a été lu overnight (en l’espace d’une nuit, entre un soir et le lendemain matin…).

C* est rentrée d’en ville avec ce livre, et deux autres, vendredi soir. J’en ai commencé la lecture dans le canapé du salon. Comme j’avais du mal à m’endormir le soir (longue sieste et double thé), j’ai lu jusqu’à minuit passé, puis de nouveau entre 7 et 9 : Fabriquer une femme, le nouveau roman de Marie Darrieussecq, a été lu overnight (en l’espace d’une nuit, entre un soir et le lendemain matin…).

Comme souvent avec Darrieussecq, c’est bien, mais ce n’est pas très bien ; il manque toujours quelque chose pour que ce soit totalement épatant / enthousiasmant ; peut-être que c’est bâclé, mais je n’arrive pas à voir où ; peut-être que ce sont les intrigues ou les personnages, mais cela est vrai aussi de ses essais (dont je conseille la lecture : Rapport de police ; Pas dormir)… Bref… (Note to self : étant donné l’importance grandissante de la dimension gasconne/basque dans l’œuvre de M.D., je devrais lire Clèves. – Il faudrait aussi que je puisse échanger avec quelqu’un qui aura lu ce roman et ne connaît aucun des mots gascons dont M.D. se plaît à émailler son texte.)

Le récit est construit comme un triptyque dont le panneau central ou de clôture n’occupe qu’une vingtaine de pages ; les deux premières parties couvrent les mêmes événements, vus du point de vue respectif des deux amies d’enfance, Rose et Solange. C’est un roman sur la bourgeoisie rurale, l’adolescence au cours des « années SIDA », et surtout sur la construction patriarcale des « femmes » : fabriquer une femme, c’est ce que fait la romancière, mais c’est surtout ce que fait Solange elle-même – toutefois, déjoue-t-elle les codes patriarcaux ou les épouse-t-elle ? Darrieussecq est trop intelligente pour offrir une réponse uniforme ou simpliste, et pour ne pas savoir que tout est médié, indirect, d’où le titre des deux parties : D’après Rose ; Selon Solange. Mais d’après, c’est aussi après : M.D. s’amuse à souligner le chaos engendré par les nombreuses prolepses. Par ailleurs, comme le/la lecteurice a déjà lu l’histoire, avec certains angles morts certes, la deuxième partie est aussi un après, dans lequel « la Solange du futur » ne cesse de projeter une ombre proleptique. Difficile, dès lors, de ne pas jauger de la jeune fille(-mère) à l’aune de la star(lette) hollywoodienne, et de se dépêtrer de ce qu’implique la primauté du regard de Rose. Difficile, aussi, de ne pas comprendre le choix d'un personnage de comédienne dans le contexte post-MeToo.

Je clos ce billet écrit à la volée par deux points, dont le second est tout à fait mineur :

1) On comprend progressivement que Thierry, le fils de Solange, dont elle ne s’occupe pas et qu’elle (ou les services sociaux) confi(ent) à sa mère, a un handicap, probablement cognitif. Cela n’est jamais explicite, mais devient évident au cours de la seconde partie, et surtout dans le chapitre final, à Hollywood. Cette marginalisation (au sens presque matériel – il est relégué dans les marges du livre) de l’enfant handicapé – dont il est sous-entendu qu’il est tel en raison des conditions de l’accouchement – laisse un petit goût amer, comme si l’enfant était forcément un embarras, un poids, un obstacle dans la fabrication de Solange. On comprend que Solange n’a pas pu avorter car elle a persisté trop longtemps dans le déni ou la dissimulation de grossesse ; cet aspect-là est assez réaliste, en fait.

2) En lisant la dernière page, je me suis demandé si M.D. ne faisait pas une allusion au dernier plan de Mulholland Drive (M.D. aussi, tiens), but possibly that’s me over-reading.

09:16 Publié dans Livres 2024 | Lien permanent | Commentaires (0)

samedi, 06 janvier 2024

T'Zée

Hier après-midi, avant de sombrer dans une longue sieste – fort inhabituel – j’ai lu ce roman graphique offert à O* pour Noël.

Hier après-midi, avant de sombrer dans une longue sieste – fort inhabituel – j’ai lu ce roman graphique offert à O* pour Noël.

Réécriture de Phèdre, bien sûr, mais aussi portrait à peine décalé de la dictature Mobutu : à peine, car on sent qu’Appollo, le scénariste, a voulu combiner les Kabila et Sassou-Nguesso dans la figure de T’Zée (Thésée) : le père Kabila était surnommé “Mzee”, un nom swahili très courant pour désigner un modèle de sagesse. Le livre est globalement réussi ; j’aime beaucoup le dessin et les contrastes de couleurs d’une page à l’autre, comme si des univers impossibles se côtoyaient. Suivant la structure tragique, le roman se décompose en cinq actes, avec pour chacun une épigraphe empruntée à un écrivain francophone des années 70-80, et un système d’analepses – le moins réussi étant l’acte IV, celui où Hippolyte, Arissi et leur ami libanais assistent à un match de catch féticheur : on sent qu’il y avait une vraie volonté de marveliser le livre, et d’y adosser une allusion au combat de boxe entre Foreman et Mohamed Ali en 1974.

Il y a aussi ces quelques planches totalement gratuites où Bobbi comme Mami Wata n’ont d’autre fonction que d’exhiber leur corps pour le male gaze le plus lourdingue. Cela résonne d’autant plus péniblement quand, à la page 73, Hippolyte étudiant à Paris découvre « les grandes figures des indépendances » : sur les dix noms / visages, une seule femme… Toni Morrison… Au cours des quinze ans qu’a duré la gestation puis l’écriture de ce livre, Appollo n’a-t-il donc rencontré aucune figure d’écrivaine et/ou de militante africaine ? C’est navrant.

11:41 Publié dans Affres extatiques, Livres 2024 | Lien permanent | Commentaires (0)

vendredi, 05 janvier 2024

Wizard of the Crow

Wizard of the Crow, lu peu après sa sortie, un billet de train daté de décembre 2006 resté dedans en témoigne, je l’avais relu par fragments, il me semble, lors d’une précédente tentative d’en proposer la traduction, il y a dix ans peut-être. Je l’ai repris car Ngũgĩ wa Thiong'o est revenu au centre de mes travaux depuis un an, notamment en raison de la traduction des Perfect Nine par Laurent Vannini, qui m’a valu une invitation aux Assises de la traduction à Arles, mais aussi car j’ai siégé en décembre dans un jury de thèse, le sujet étant un essai de comparaison entre la première trilogie de Nuruddin Farah et deux romans de Ngũgĩ wa Thiong'o, dont Wizard of the Crow, autour des thèmes de la dictature et de la folie.

Wizard of the Crow, lu peu après sa sortie, un billet de train daté de décembre 2006 resté dedans en témoigne, je l’avais relu par fragments, il me semble, lors d’une précédente tentative d’en proposer la traduction, il y a dix ans peut-être. Je l’ai repris car Ngũgĩ wa Thiong'o est revenu au centre de mes travaux depuis un an, notamment en raison de la traduction des Perfect Nine par Laurent Vannini, qui m’a valu une invitation aux Assises de la traduction à Arles, mais aussi car j’ai siégé en décembre dans un jury de thèse, le sujet étant un essai de comparaison entre la première trilogie de Nuruddin Farah et deux romans de Ngũgĩ wa Thiong'o, dont Wizard of the Crow, autour des thèmes de la dictature et de la folie.

À cette occasion, j’ai décidé de relire ce génial pavé en entier, et je me réjouis d’avoir pris le temps ; après tout, le roman est constitué de six « livres », de dimensions inégales certes ; j’en ai achevé la lecture hier soir, peu avant minuit. Il faut vraiment traduire ce livre. Je ne sais ni quand ni comment. Mais il n’est plus question de reculer.

08:45 Publié dans Affres extatiques, Flèche inversée vers les carnétoiles, Livres 2024 | Lien permanent | Commentaires (0)

jeudi, 04 janvier 2024

Que faire des classes moyennes ?

Facebook m'a rappelé que je lisais ce livre il y a sept ans, pendant une surveillance d'examen. Ainsi, je suis allé le reprendre et me suis surpris à en relire de larges extraits, dont le chapitre 4 :

Facebook m'a rappelé que je lisais ce livre il y a sept ans, pendant une surveillance d'examen. Ainsi, je suis allé le reprendre et me suis surpris à en relire de larges extraits, dont le chapitre 4 :

Un facteur éprouvant de la vie est que nous perdurons dans l’existence avec l’idée et la vision que nous avions des choses étant enfant, puis adolescent ; cela demeure. C’est ainsi que la vision qu’on a de l’école aujourd’hui est encore marquée par l’école que nous percevons dans la brume et la sourdine des souvenirs, d’une idée de l’école véhiculée par les générations antérieures (quelquefois les grands-parents) ou le cinéma (Les Quatre Cents Coups), que la blouse grise et les plumes Sergent-Major, même si nous n’avons jamais porté de blouse, même si nous avons toujours écrit au Bic, sont inclus dans notre mémoire au même titre que ce que nous avons réellement vécu. Animés de quelques vestiges piquants, nous voulons qu’ils s’incarnent, y compris au détriment des autres : nos enfants porteront des blouses grises s’ils continuent, écriront à la Sergent-Major s’ils continuent. S’ils continuent quoi ? S’ils continuent à ne pas être conformes à nos désirs, c’est-à-dire s’ils continuent à ne pas être comme dans les souvenirs qu’on croit qu’on a, c’est-à-dire s’ils continuent à être réels, et non fictifs. [S’ils continuent = nous punirons le réel.] Punir le réel, c’est ni plus ni moins ce qui fait tenir les classes moyennes debout. Leur rapport à l’école tient (ou en tout cas tenait) en une phrase : si tu travailles à l’école, tu auras une bonne vie (réduit à partir des années 1980 à : tu auras un emploi) – soit à peu près l’équivalent de : si tu te grattes le coude, tu te moucheras plus vite, ou : si tu mets une grenouille sous la table, tu gagneras au Loto.

(pp. 24-26)

16:19 Publié dans Chèvre, aucun risque, Lect(o)ures, Livres 2024 | Lien permanent | Commentaires (0)

mardi, 02 janvier 2024

The Shakespeare & Co Book of Interviews

Cadeau de ma sœur pour Noël, cet ouvrage compulse les transcriptions de vingt entretiens menés avec vingt écrivain·es à la librairie Shakespeare & Co. Je n’ai lu de livres que de quatre des écrivain·es (Percival Everett, Karl Ove Knausgaard, Leïla Slimani, Annie Ernaux) et j’ai évidemment lu avec plus d’engagement intellectuel ces quatre chapitres-là, mais il y a quelques auteurices dont j’aimerais découvrir l’œuvre depuis déjà quelque temps : Marlon James, Reni Eddo-Lodge, Jesmyn Ward, Rachel Cusk…

Cadeau de ma sœur pour Noël, cet ouvrage compulse les transcriptions de vingt entretiens menés avec vingt écrivain·es à la librairie Shakespeare & Co. Je n’ai lu de livres que de quatre des écrivain·es (Percival Everett, Karl Ove Knausgaard, Leïla Slimani, Annie Ernaux) et j’ai évidemment lu avec plus d’engagement intellectuel ces quatre chapitres-là, mais il y a quelques auteurices dont j’aimerais découvrir l’œuvre depuis déjà quelque temps : Marlon James, Reni Eddo-Lodge, Jesmyn Ward, Rachel Cusk…

14:17 Publié dans Livres 2024 | Lien permanent | Commentaires (2)

lundi, 01 janvier 2024

Der gestohlene Gott

Le livre du jour, c’est Der gestohlene Gott de Hans Henny Jahnn, que j’ai lu juste avant le début des vacances. C’est une pièce de théâtre, dont j’ai découvert par hasard – en faisant je ne sais quelle recherche oiseuse sur Jahnn, un écrivain que j’aime beaucoup – qu’elle avait été publiée en 1924 et qu’elle n’avait jamais été traduite en français.

J’ai donc emprunté le tome 4 des œuvres complètes en allemand via le Prêt Entre Bibliothèques et cet exemplaire est donc celui de la Bibliothèque Universitaire du Grand Palais. Il contient le texte de six pièces de théâtre de Jahnn. J’ai aussi lu Medea, très différente.

J’ai donc emprunté le tome 4 des œuvres complètes en allemand via le Prêt Entre Bibliothèques et cet exemplaire est donc celui de la Bibliothèque Universitaire du Grand Palais. Il contient le texte de six pièces de théâtre de Jahnn. J’ai aussi lu Medea, très différente.

Der gestohlene Gott m’a beaucoup intéressé ; c’est une pièce sans doute trop longue, assez problématique aussi par certains aspects, et pas seulement l’ambivalence autour de la structure incestueuse. Si j’avais des journées de 72 heures, je me lancerais sans doute dans cette traduction ; l’idée qui me trottait dans la tête avant même d’avoir récupéré l’exemplaire était de relancer mon compte Twitch et de faire des séances de lecture / exploration / traduction en direct, pour le centenaire.

Si je reprends les lives Twich, ce sera sans doute avec un autre projet.

20:14 Publié dans Livres 2024 | Lien permanent | Commentaires (0)