mardi, 30 septembre 2025

30092025 (en transit entre Malaga et Jaén)

17:48 Publié dans 2025, Hors Touraine, Zestes photographiques | Lien permanent | Commentaires (0)

lundi, 29 septembre 2025

29092025

Me voici à Paris, invité à assurer la première séance du séminaire « Ecrire et traduire au féminin » à l’ITEM. Grand honneur, et stress équivalent. À l’origine, j’avais évoqué avec ma collègue Claire Riffard la mine de tapuscrits et documents inédits que j’avais pu découvrir et consulter dans les archives personnelles de Patrice Nganang, mais comme Ananda Devi m’a aussi confié quelques documents permettant d’éclairer son travail d’auto-traduction dans l’édition indienne (en anglais) de Pagli, j’ai proposé d’intervenir sur ce sujet, conforme au thème du séminaire. Nous verrons plus tard pour l’impressionnante masse de documents dont je dispose pour Patrice Nganang (et dont je me servirai déjà pour ma communication d’après-demain à Jaén).

Attablé dans un café, car mon train arrivait très tôt (le séminaire n’a lieu que cet après-midi), je relis mes notes, j’ajoute des pattes-de-mouche, et je relis aussi Deux malles et une marmite. Le chapitre 3 de cet essai sublime, qui pourrait – avec l’immense corpus d’Ananda – lui valoir le Nobel (mais il faudrait qu’il soit traduit), me frappe soudain pour un tout autre objectif : au second semestre, je vais donner un nouveau cours, cinq séances de deux heures, au sein du module d’ouverture « Grands Textes », ouvert à l’ensemble des L1 de la faculté Lettres & Langues.

Bien entendu, j’ai eu bien du mal à restreindre mon choix à cinq « grandes » œuvres de la littérature africaine et antillaise, et, comme je compte proposer une critique du concept même de patrimonialisation (les fameux « grands textes »), il n’y aura pas mieux que d’ouvrir la première séance avec une lecture du chapitre 3 de Deux malles et une marmite.

Confirmation, encore et toujours, que tout se tient et que tout se rejoint ; j’ai appris la semaine dernière, en faisant des recherches pour cette conférence, que zwenn – le mot qui, en créole mauricien, signifie rencontre – vient du verbe français joindre. En créole martiniquais et haïtien, c’est jwenn, d’ailleurs. Il y a là une cristallisation lexicale de l’idée même de comparatisme.

Autre exemple, plus tôt ce matin : relisant, dans Pagli, le chapitre où la narratrice raconte – et refuse de raconter – le viol subi à l’âge de treize ans, je n’ai pu manquer de noter les analogies avec le chapitre de Beyond the Horizon (d’Amma Darko) sur lequel j’ai travaillé ce week-end en vue de la communication pour Jaén. Tout n’est pas d’un seul tenant, mais, comme l’écrit Ananda Devi, toujours dans Deux malles et une marmite : « Tu n’étais pas leur voix : ils étaient la tienne. » Tout est ici un effet d’échange permanent et d’impossible rééquilibrage.

10:43 Publié dans 2025, Affres extatiques, Autoportraiture, WAW | Lien permanent | Commentaires (0)

dimanche, 28 septembre 2025

28092029

Hier, j’ai fermé le fichier Word en répondant « non » à la question sur l’enregistrement des modifications, et, bizarrement, mes quatre billets écrits pour le blog n’avaient pas été sauvegardés automatiquement. Ils sont en ligne sur le blog, c’est déjà ça.

Réveillé tôt, ce qui tombe bien, car j’ai du travail (beaucoup).

Les lampadaires sont tous éteints dans la rue. — « J’écris à mon bureau, c’est la seule lumière du village. » (Julos Beaucarne) — Mon quartier n’est pas vraiment un village.

La chasse d’eau de l’étage fait un bruit de reremplissage qui dure quinze secondes ; désormais, c’est plus d’une fois par heure. J’ai vérifié il y a quelques jours : pas de surconsommation. Ce n’est pas une fuite au niveau du réservoir, mais d’imperceptibles gouttes dans le fond de la cuve elle-même. Claire a essayé de bloquer le mécanisme de chasse mais ça ne change rien. Surtout, le robinet (le fermer serait la meilleure solution, si tant est que ça suffise) est totalement bloqué ; je vais peut-être tenter de perdre un peu de mon temps ce matin à le fermer avec une clé à molette, mais je crains de faire des sottises.

Passionnante chronique.

Allez, je vaque.

05:57 Publié dans 2025 | Lien permanent | Commentaires (0)

samedi, 27 septembre 2025

27092025

Petite forme. La compétition de tennis de table hier soir m’a fatigué et dépité.

Cela, et le train-train.

Cela, et les articles et chapitres à écrire en urgence maintenant, sans énergie.

Cela, et – beaucoup – le trumpisme triomphant que l’on voit s’exprimer en toute décontraction en soutien au criminel mafieux Sarkozy, condamné à 5 ans de prison pour association de malfaiteurs ; lui-même – qui bénéficie d’une armada d’avocats, qui a déjà vaguement mis un bracelet électronique pendant quelques mois au lieu d’aller en taule pendant un an, et qui bénéficie aussi d’une décision qui ne l’envoie pas directement au trou (tout cela démontre qu’il est déjà très au-dessus des lois, par rapport au citoyen lambda) – a tenu des propos ignobles de manipulation mensongère. Cela, oui, ça mine. Inlassablement.

13:55 Publié dans 2025 | Lien permanent | Commentaires (0)

vendredi, 26 septembre 2025

26092025

J’aime énormément enseigner, et tant mieux, car ce semestre j’ai un emploi du temps extrêmement irrégulier, avec notamment des vendredis disparates au possible : la « base », en quelque sorte, ce sont les 5 heures de cours que je donne (1 cours de littérature britannique de L2 et 3 T.D. différents de traductologie L3). Toutefois, en raison de l’absence d’une collègue, je vais me retrouver – je ne le sais que d’aujourd’hui, j’ai été sollicité et j’ai accepté – à enseigner certains vendredis et certains mercredis, en plus de mes cours déjà prévus, et au pied levé, les CM de première année de « Concepts clés » : en passant les séances de 1 h à 1 h 30, on va pouvoir faire entrer cela dans mon emploi du temps, avec cinq séances le mercredi de 18 h à 19 h 30 et cinq séances le vendredi de 14 h 30 à 16 h (mais pas exactement sur les mêmes semaines).

Le pire, bien sûr, c’est que j’ai déjà quelques copies par ci par là, mais que de lourds paquets vont tomber en fin de semestre… et là je me rappellerai pourquoi il me tarde la retraite.

14:00 Publié dans 2025, WAW | Lien permanent | Commentaires (0)

jeudi, 25 septembre 2025

25092025

Temps infect : froid, pluie, grisaille. Le chauffage s’est relancé depuis hier. Hier après-midi, j’ai fini par aller assurer mon cours à Fromont en prenant la voiture (et en faisant un créneau dans la rue même, une prouesse étant donné l’étroitesse de la voie), et ce d’autant plus que je devais passer aux Tanneurs pour i) récupérer un livre à la bibliothèque d’histoire (et il s’avère que le livre de Nkrumah dont j’ai besoin dans l’édition française a été « traduit par L. Jospin » mais que L. n’est pas Lionel) ; ii) déposer deux copies à deux collègues préparant l’agrégation interne ; iii) dépanner une autre collègue qui n’a toujours pas accès au local photocopies et qui avait cours comme moi à 16 h 30 à Fromont.

Là, j’attends le début d’une réunion en visio avec la collègue chypriote.

07:57 Publié dans 2025, WAW | Lien permanent | Commentaires (0)

mercredi, 24 septembre 2025

24092025

Ce lundi 22 septembre 2025, I Love Mes Cheveux recevait Sylvie Humbert-Mougin et Bernard Banoun.

Ensemble, nous avons évoqué le colossal et encyclopédique projet de l’Histoire des traductions en langue française parue aux éditions Verdier entre 2012 et 2019 : Sylvie a coordonné le chapitre Théâtre du volume consacré au 19e siècle et Bernard a codirigé le volume consacré au 20e siècle.

Il a aussi été question de la collection « Traductions dans l’histoire », aux Presses Universitaires François-Rabelais, une collection qui démontre l’importance de cette thématique de recherche à Tours : Bernard co-dirige cette collection, et Sylvie y a publié deux livres.

Enfin, nous avons évidemment évoqué, trop rapidement, l’immense travail de traducteur de Bernard Banoun, de Yoko Tawada à Wolfgang Hilbig en passant par Werner Kofler, Josef Winkler ou encore Mascha Kaléko.

Sur un plan personnel, j'étais amusé que mes deux collègues me félicitent pour l'émission en insistant sur le temps colossal que cela doit me demander ; je n'insiste pas dans mes réponses, mais je me fais encore plus l'effet d'un imposteur doublé d'un bateleur, dans de tels moments. Plus à cœur, la remarque de Bernard selon laquelle l'émission s'inscrit parfaitement dans la démarche qui avait été voulue par l'équipe fondatrice de HTLF, et donc de sortir les questions de traduction de leur enfermement dans l'histoire littéraire, d'ouvrir au grand large ces questions.

14:09 Publié dans 2025, ILMC | Lien permanent | Commentaires (0)

mardi, 23 septembre 2025

23092025

Mon ex-collègue, l’excellente traductrice et désormais inarrêtable écrivaine publiée Fanny Quément, publie bientôt un nouveau livre, Partir en 404, aux éditions Othello. Un titre, et un projet peut-être, très pétrobarraultien. On pourra vérifier cela à la lecture du livre (pas encore, donc).

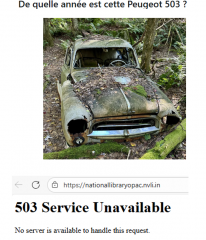

Je lui ai bricolé ce petit montage que je trouve savoureux, et ce d’autant plus que la photographie représentant la Peugeot 403 complètement rouillée et défoncée abandonnée en forêt se trouvait sur un site accompagnée de la légende suivante : « De quelle année est cette Peugeot 503 ? » Or, et j’ai failli devenir fou, il n’y a pas eu d’autre 503, dans les usines Peugeot, qu’un véhicule utilitaire fabriqué à quelques dizaines d’exemplaires à la veille de la Première Guerre mondiale. (Oui, on lit 403 à l’avant du capot, même si on n’y connaît rien en bagnoles. Cliquer sur l'image pour l'agrandir, as usual.)

14:04 Publié dans 2025, La Marquise marquée, Nathantipastoral (Z.), Zestes photographiques | Lien permanent | Commentaires (0)

lundi, 22 septembre 2025

22092025

6 h 20

Levé une heure avant le réveil, ce qui tombe bien car je peux faire le tour des différentes bricoles du matin (mails professionnels, presse, médias sociaux).

Aujourd’hui, je récupère quelques devoirs d’agrégation, et surtout je serai toute la matinée occupé à enregistrer la troisième émission de la saison 2, avec mes collègues Sylvie Humbert-Mougin, spécialiste de théâtre et de l’histoire des traductions, et Bernard Banoun, traducteur prolixe lui-même, spécialiste des littératures de langue allemande et co-responsable du volume de l’Histoire des traductions en langue française consacré au 20e siècle. En préparant l’émission hier, j’ai eu la surprise de voir que ce volume, dont j’aurais juré qu’il avait été publié en même temps que les autres, il y a une dizaine d’années, était paru en fait en 2019, comme quoi les deux années de pandémie ont vraiment constitué une coupure temporelle forte. Une fois encore, les centres d’intérêt de mes invités justifieraient plutôt un cycle d’émissions, mais si nous ne faisons qu’effleurer, il me semble que Bernard n’habite pas très loin et qu’il pourra revenir.

06:38 Publié dans 2025, ILMC | Lien permanent | Commentaires (0)

dimanche, 21 septembre 2025

21092025

Après une matinée de travail assez poussive, plusieurs petites visites dans le cadre des Journées du patrimoine : temple réformé de la rue des Minimes (avec un orgue surprenant, les ouvertures des tuyaux faisant comme des bouches sous les visages gravés), église Saint-Grégoire des Minimes (avec ses confessionnaux en niches ou micro-chapelles, car la construction de l’église datant d’après le concile de Trente, il a été possible d’en prévoir l’existence), hôtel du Grand Commandement (situé juste derrière l’église Saint-Grégoire, il en constituait de fait le cloître et une partie des bâtiments conventuels jusqu’à sa revente à l’Etat à l’époque du Second Empire), et enfin petite exposition sur les animaux dans les archives départementales.

Après une matinée de travail assez poussive, plusieurs petites visites dans le cadre des Journées du patrimoine : temple réformé de la rue des Minimes (avec un orgue surprenant, les ouvertures des tuyaux faisant comme des bouches sous les visages gravés), église Saint-Grégoire des Minimes (avec ses confessionnaux en niches ou micro-chapelles, car la construction de l’église datant d’après le concile de Trente, il a été possible d’en prévoir l’existence), hôtel du Grand Commandement (situé juste derrière l’église Saint-Grégoire, il en constituait de fait le cloître et une partie des bâtiments conventuels jusqu’à sa revente à l’Etat à l’époque du Second Empire), et enfin petite exposition sur les animaux dans les archives départementales.

Dans cette exposition, j’ai notamment appris que les attelages de chiens avaient été une pratique si répandue au dix-neuvième siècle que le préfet avait dû prendre un arrêté les interdisant en 1894, et qu’une partie non négligeable de l’activité de la S.P.A. à cette époque consistait à signaler les infractions. Un document exposé montrait même qu’un marchand de biens demandait exemption pour autorisation spéciale dans les années 1930, à une époque où on a tendance à penser qu’autos et camions avaient déjà remplacé les voitures hippomobiles… Je me suis fait la réflexion qu’il ne me semblait pas avoir jamais rencontré, dans les littératures française ou britannique de l’époque, la moindre référence à cet usage des chiens d'attelage ou de bât, mis au mors d'ailleurs, comme on le voit sur de nombreux documents photographiques. Il faudrait creuser, mais a-t-on le temps…

Voici une citation, toutefois, et non des moindres, de Charles Baudelaire dans ses Petits Poèmes en Prose :

Connaissez-vous la paresseuse Belgique, et avez-vous admiré comme moi tous ces chiens vigoureux attelés à la charrette du boucher, de la laitière ou du boulanger, et qui témoignent, par leurs aboiements triomphants, du plaisir orgueilleux qu’ils éprouvent à rivaliser avec les chevaux ?

Sinon, les citations que l'on trouve font principalement état des traîneaux du “grand nord”. Deux exceptions (et il faudrait creuser, ai-je dit) : un autre texte, de Husymans, qui évoque Bruxelles (encore) et un texte de Marcel Schwob qui évoque deux chiens de ferme attelés dans le Morbihan.

18:45 Publié dans 2025, Moments de Tours, Sites et lieux d'Indre-et-Loire, Zestes photographiques | Lien permanent | Commentaires (0)

samedi, 20 septembre 2025

20092025

Une des questions – je ne dirais pas angoisses, il ne faut pas exagérer – que je me suis posées en me réveillant beaucoup trop tôt, c’était : est-ce que j’ai bien affiché (ou “rendu disponible”) pour les étudiant·es de L2 le diaporama du cours de mardi ?

(La réponse était oui. J’aurais juré ne pas l’avoir fait.)

Hier, à l’université, entre autres bricoles, j’ai passé une heure dans la salle 70 de la B.U. temporaire à compulser la traduction française de l’autobiographie de Kwame Nkrumah, dont j’ai besoin pour en substituer les extraits à ceux que cite Howard French dans le texte anglais d’origine.

05:14 Publié dans 2025 | Lien permanent | Commentaires (0)

vendredi, 19 septembre 2025

19092025 (Janvier)

Il n’y a trop rien à envier

À ce malencontreux Janvier,

Le saint patron des carabins.

C’est à faire hurler Gabin :

En septembre, on fête Janvier !

14:15 Publié dans 2025, Limericks du martyrologe | Lien permanent | Commentaires (0)

jeudi, 18 septembre 2025

18092025

Réveillé il y a une heure par un vilain cauchemar (c’est très fréquent en ce moment, alors que ça n’arrive jamais d’ordinaire), j’ai fait le tour des réseaux sociaux, fini de préparer mon cours de L2 de demain matin, et, avant de passer au cours de L3, je me suis posé cinq minutes, j’ai éteint la lumière du bureau pour vérifier que, comme il y a une heure, les lampadaires de la rue étaient tous éteints. Je croyais que la « nuit noire » dans la rue n’était qu’entre minuit et 5 h, mais il faut croire que ça dépend… de quoi ? des saisons ? c’est irrégulier, car je suis sûr d’avoir vu récemment les lampadaires allumés, ou au moins un sur deux, avant 6 heures.

En tout cas, cela fait quelques années que la municipalité a basculé certains quartiers, certaines rues, en éclairage alterné, ce qui est déjà beaucoup, et donc certaines rues certaines nuits pendant un certain temps (on voit que je ne suis pas très au courant (ha, ha)) en nuit totale : outre les économies d’énergie primordiales tant dans le cadre de l’assainissement des finances publiques que de la transition énergétique, c’est vital pour la faune et la flore. Les arbres ont besoin de ne pas subir, au moins quelques heures, de stress lumineux ; les oiseaux, bien sûr, ont besoin de ne plus chanter, de dormir, de saisir la rupture entre le jour et la nuit.

Je me suis demandé, ce matin, si le nombre accru – depuis deux ans – d’oiseaux, et même d’espèces différentes autour de notre maison, que nous imputions à nos haies enfin touffues (sales, pensent certains voisins ayatollahs de la cisaille), n’est pas aussi dû à la fin de la pollution lumineuse.

05:44 Publié dans 2025 | Lien permanent | Commentaires (0)

mercredi, 17 septembre 2025

17092025

Le génocide du peuple palestinien s’accentue, s’accélère. Hier, j’ai appris qu’un des trois chercheurs palestiniens que doit accueillir mon université est bien arrivé, que ses enfants ont fait la rentrée scolaire à Tours, mais, par contre, que les deux autres chercheurs et leur famille n’ont pu quitter Gaza en août comme cela était prévu. En effet, « le gouvernement français a suspendu toutes les entrées des boursiers Pause et des étudiants de Gaza depuis le 1er août ». Hier, un des deux chercheurs coincés là-bas sous les armes des génocidaires israéliens a « demandé d’urgence une aide pour l’aider à financer son déplacement vers le sud de la bande de Gaza, alors que Gaza ville est en train d’être détruite ». La nouvelle Naqba s’accentue, s’accélère, et on retient donc que, tout en gesticulant vaguement pour la forme en tenant des propos censément à l’égard du génocidaire Netanyahou, la France aide les massacreurs en refusant d’exfiltrer tous ceux qui pourraient l’être.

* *

*

J'ai un peu honte d’écrire maintenant les lignes qui suivent, tellement ces querelles idiotes sont dérisoires face aux tragédies historiques de l'époque. Je viens de supprimer un commentaire (doublonné de plus car son auteur n’est pas très doué). Ce n’est pas la première fois que je dois faire cela, car il y a un ou deux trolls qui s’amusent à polluer ce site. Que les trolls sachent que, tant que leur ton sera celui de l’insulte, et que tant que leurs pseudos seront aussi inventifs que Zobi@moije.fr [sic], je supprimerai les commentaires et je bannirai leurs IP. En l’espèce, et à titre exceptionnel, je cite le commentaire qui répondait à mon billet du 14 septembre :

Trop drôle. C'est comme le sketch des Inconnus sur les bons et les mauvais chasseurs. Il y a les bons fascistes, Paul Watson, et les mauvais fascistes, Charlie Kirk. Dans les deux cas des fascistes, suprémacistes blancs, néo-colonialiste en plus pour Paul Watson, mais il faut absolument libérer l'un parce que les méchants Japonais dont la Justice n'est pas impartiale vont le condamner à sept ans de prison, bouh le pauvre, alors que l'autre, ben il est carrément mort mais c'est pas grave. Si Charlie Kirk avait défendu les baleines vous pleureriez. Un conseil aux fascistes, défendez les baleines, les pseudo-écologistes, qui sont angoissés par le réchauffement climatique mais qui prennent l'avion pour aller aux USA ou en RSA (ah mais c'est pas pareil, c'est pour des travaux universitaires super importants pour le monde et je compense en ne mangeant pas de viande) prendront votre défense. Allez, sans rancune.

Alors, je signale simplement à « Zobi » le spécialiste du trolling en mode whataboutiste et confusionniste, que :

i) je suis très critique des dérives eugénistes et racialistes de Paul Watson, et de son culte de la personnalité poussé au plus haut degré par Sea Shepherd France ; il suffit de me suivre sur les RS pour le savoir, et donc c’est un mensonge de dire que je prendrais sa défense, vu que c’est l’inverse ; toutefois, je pense que Watson n’a pas, contrairement à Kirk, appelé au meurtre de millions de personnes en raison de leur identité de genre ou racialisée, et ce n’est pas un point de détail

ii) je me suis effectivement rendu quatre fois en avion sur des sites universitaires pour raisons professionnelles au cours des 14 dernières années ; toutefois, je vous invite à consulter cet article de TF1 (un média extraordinairement woke, voire vendu au lobby vegan, vous l’avouerez) et qui rappelle le consensus scientifique sur l’impact carbone très supérieur de la production de viande à celui des vols commerciaux ; devenir végétarien est encore plus efficace, et facile au quotidien pour tout le monde, que cesser de prendre l’avion, même si l’un n'empêche pas l’autre ; malgré tout, sachez que je milite aussi, très entre autres, pour l’interdiction des jets privés et que je limite mes déplacements en avion (4 en 14 ans, donc)

10:10 Publié dans 2025, Indignations | Lien permanent | Commentaires (0)

mardi, 16 septembre 2025

16092025

Réveillé très tôt, à 4 h 30, traversé de cauchemars en lien – il me semble – avec le roman de Nathacha Appanah dont j’ai commencé la lecture hier soir. J’ai donc poursuivi la lecture ce matin, dans le fauteuil du bureau, en m’accrochant. Le texte est très dur, pénible par ce qu’il décrit et décrypte, minutieusement, des féminicides.

Il paraît que le livre a été éreinté ici et là, je ne vois pas très bien au nom de quoi : Appanah n’est pas une immense écrivaine, mais elle écrit tout de même bien mieux que 80% des bouses que publient Gallimard ou Grasset et qui sont encensées à longueur de « rentrée littéraire ». Si les médias préfèrent encenser Carrère, qui écrit comme un pied – depuis toujours – et qui glorifie à longueur de livre des personnages réactionnaires, voire d’extrême-droite, on s’aperçoit qu’il y a donc une véritable logique : Carrère est porté aux nues, non pas malgré sa perméabilité avec les idées d’extrême-droite, mais justement parce qu’il est l’homme blanc que l’on veut voir incarner la figure de l’Écrivain (et pas une écrivaine mauricienne dont les textes portent cent fois plus loin que les siens).

Les visios se suivent et se ressemblent : hier avec C. R. et deux collègues pour constater que l’établissement dont elle fait partie et qui doit héberger le séminaire sur la colonialité qu’elle m’a proposé de co-animer met tellement de bâtons dans les roues qu’il est permis de parler de harcèlement ; aujourd’hui, avec N* et sa co-directrice de thèse, pour l’entendre nous annoncer qu’en raison de l’extrême précarité dans laquelle elle se trouve, et malgré sa passion pour son sujet – novateur, unique, sur lequel elle développait un regard stimulant –, elle abandonne le doctorat. La France abandonne depuis plusieurs années tout soutien à la recherche : ce n’est qu’un cas parmi tant d’autres – et tous sont insupportables – qui montre que la précarisation (c’est-à-dire le refus de financer le travail de recherche) conduit à l’abandon de recherches dans lesquelles d’autres pays investissent massivement.

21:14 Publié dans 2025 | Lien permanent | Commentaires (0)

lundi, 15 septembre 2025

15092025

On entre dans la période où je ne vais plus savoir où donner de la tête ; c’est normal mais il faut juste que le corps tienne.

10:00 Publié dans 2025 | Lien permanent | Commentaires (0)

dimanche, 14 septembre 2025

14092025

Dans la foulée de l’assassinat du tribun fasciste Charlie Kirk, et – en toute logique – de semaines d'émeutes racistes et de tentatives de pogroms anti-immigrants au Royaume-Uni, on a vu hier la police londonienne débordée par un rassemblement de quelque 110.000 fascistes suivant aveuglément l’appel du dénommé Tommy Robinson (c’est un pseudonyme) à « unifier le royaume » ; on a pu y entendre, apparemment, Éric Zemmour, mais aussi Elon Musk demander la dissolution du Parlement ; ailleurs, aux États-Unis surtout mais aussi à l’université d’Oxford, des citoyens encourent de graves sanctions (dont le licenciement immédiat) pour avoir posté des messages se réjouissant de la mort de Kirk, ou, à tout le moins, disant – comme moi, et j’assume – qu’il ne fallait pas être hypocrite et porter le deuil d’un salopard dont les discours ont déjà mis à mal les libertés publiques et les droits des minorités, pour ne rien dire des morts qu’il a provoquées.

07:23 Publié dans 2025, Indignations | Lien permanent | Commentaires (0)

samedi, 13 septembre 2025

13092025 (coup double)

Ce matin, j’ai rédigé, en deux heures environ – et en me replongeant pour l’occasion dans Isou et Cassou – ma recension du journal de prison d’Albie Sachs pour En attendant Nadeau. C’est une forme, c’est un travail qui me plaît, alors que pourtant je rechigne à m’y mettre, et que j’ai des suées en y pensant. Une fois que je me décide, ça va très vite, à condition d’avoir, au cours de la lecture, griffonné quelques notes, une idée de plan, des numéros de page. Le travail n’est pas rémunéré, mais il me permet d’ajouter un peu de visibilité à mes centres d’intérêt et de recherche. J’ai envoyé l’article au comité de rédaction en espérant que le délai de publication sera moins long : écrite début août, la précédente doit paraître cette semaine.

Aujourd’hui, nous avons « fait fort , et à deux reprises : l’après-midi, nous nous sommes pointés avec dix minutes de retard à l’unique séance du jour du film que nous voulions voir – Kouté Vwa de Maxime Jean-Baptiste – mais ce qui est étrange est que Claire et moi avons tous les deux lu 15 h 45 sur le site Web ; la séance était à 15 h 30, et le film commencé ; nous avons tourné les talons ; il y a une autre séance ce dimanche à 21 h 30. Le vrai manque de bol, c'est qu'en général nous arrivons au moins un quart d'heure à l'avance...

Le soir, nous avons regardé The Color Purple, que nous n’avions jamais vu et que Claire avait emprunté à la médiathèque. Le DVD indiquait clairement les noms de Steven Spielberg et Oprah Winfrey sur la pochette. Le reste, ainsi que je l’avais noté sarcastiquement le matin même sur Facebook (visuel ci-contre), était totalement illisible. Nous avons fini par comprendre que nous étions en train de regarder le remake de 2023, ce qui expliquait qu’on ne reconnaisse ni Whoopi Goldberg ni Oprah Winfrey – on trouvait que les coiffeuses et les maquilleuses avaient fait du sacré boulot quand même. Je trouvais que l’actrice qui joue le rôle de Sofia ressemblait beaucoup à une actrice de Orange Is The New Black (série abandonnée récemment au bout de 7 épisodes – à la fois trop lente et trop américaine)… et pour cause, vu que c’était elle… Le film n’est pas mauvais, mais ce sont surtout les chansons qui ressortent. J’aimerais bien voir l’original de 1985, afin de voir s’il est aussi absurde en termes de description de la réalité quotidienne et sociale des Afro-Américains au début du vingtième siècle : à titre d’exemple (et il y en a cent autres), Mister, veuf avec trois enfants, dont le père explique que son père était esclave et « a construit tout ça lui-même quand il était esclave » (???), habite une maison gigantesque de type colonial comme seuls les riches propriétaires blancs pouvaient en avoir en Géorgie. Il faudrait aussi, à cette occasion, relire le roman d'Alice Walker, que j'avais trouvé médiocre, back in the days.

Bref, pour en revenir à notre erreur, cela n'arriverait pas si les éditeurs de DVD indiquaient clairement, dans une police lisible, la date du film, ainsi que les noms du réalisateur, des acteurices etc.

22:50 Publié dans 2025, Chèvre, aucun risque, Distiques ribéryens, Tographe | Lien permanent | Commentaires (0)

vendredi, 12 septembre 2025

12092025

Réveillé cette nuit, en sueur et angoissé, à 3 h 30, après cinq petites heures de sommeil ; recouché au petit salon, infoutu de me rendormir, j’ai alterné entre deux livres dont j’achève la lecture et des parties de Koï-Koï en ligne. Quand je me réveille à cinq heures, ce qui arrive assez fréquemment, je suis en général frais comme un gardon, et je dis parfois que c’est la meilleure heure pour du travail efficace. Là, c’était trop tôt et je ne me serais pas vu m’asseoir face à l’ordinateur au cœur de la nuit, tout de même. Je crains maintenant de passer une journée tout à fait poussive pour le travail ; on verra bien.

Hier soir, il y avait une rencontre, à la librairie Les Temps Sauvages, avec l’anthropologue Benoît Trépied, auteur d’un essai que j’ai fini de lire la semaine dernière, Décoloniser la Kanaky-Nouvelle-Calédonie, et qui lui a été dicté par l’actualité particulièrement brûlante de l’année 2024 du côté de Nouméa… et de l’Hexagone ; comme il en a achevé l’écriture en février dernier, il avait bien des choses à ajouter en raison du rôle particulièrement ambivalent – ou à double détente – joué par Manuel Valls au cours de son mandat – interrompu peut-être par la chute du gouvernement Bayrou – de ministre des Outre-mer. La rencontre était passionnante, et, de façon exceptionnelle peut-être, parce que l’auteur a tenu le crachoir seul pendant plus d’une heure ; comme il parle très bien, qu’il maîtrise extrêmement bien les différentes subtilités et détours de son sujet, le temps des questions a permis seulement – et de façon parfaite – de préciser des points, d’offrir des prolongements, et aussi de donner la parole à deux personnes issues de Kanaky, l’une – un jeune homme que connaissait l’auteur, vu qu’il l’a appelé par son prénom – appartenant au Palika, et l’autre – une dame très émue quand elle a évoqué les morts liées à la répression policière – du FLNKS (si j’ai bien compris).

Ce qui était très bien, aussi, c’est que la rencontre n’a en rien doublonné le livre. Nicolas, le libraire, qui fait un travail épatant – et je ne dis pas cela seulement car je sais qu’il me lit en loucedé –, a peut-être paru un peu frustré lors de sa dernière prise de parole, sans doute car il avait préparé des questions sur certains des points qu’il a cités, mais pour ma part j’ai trouvé cela plus intéressant qu’une rencontre dans laquelle l’auteur·ice expose le plan de son essai et ses conclusions : en un sens, c’est très intéressant, mais, dans ce cas, à quoi bon acheter le livre ? même si le temps de la lecture n’est pas le même que celui de la conférence-débat, un essai, contrairement à un texte plus littéraire (roman, poésie), peut faire l’objet d’un exposé qui se substitue à lui. J’avais eu ce sentiment lors de deux précédentes rencontres à la librairie, dont celle avec ma collègue Delphine Corteel, autour de son livre Faire avec les déchets : n’ayant pas lu le livre avant la rencontre, j’ai eu l’impression – peut-être erronée, mais au point de ne pas l’acheter, du coup – que c’était comme si je l’avais lu.

Benoît Trépied est revenu sur le rôle fondamental de Sébastien Lecornu, en 2020-21, dans la reprise en main autoritaire, centralisée et néo-coloniale de l’État dans le dossier, mettant fin, de facto, à trente ans de neutralité étatique dans le processus de décolonisation. Ce qui m’a intéressé, bien sûr, ce sont les analogies que j’entrevois – ou que Benoît Trépied a lui-même explicitées, comme pour l’Australie et la Tasmanie – entre le colonialisme en Kanaky et la colonialité comme pratique et comme expérience dans d’autres territoires ; le loyalisme exacerbé des Sonia Backès et Nicolas Metzdorf fonctionne exactement comme le suprémacisme afrikaner des années 1960-1980, d’autant qu’il a bien été rappelé que Jacques Lafleur, soucieux sans doute de redorer son blason pour la postérité, avait tempéré ses positions à la fin des années 1980 (au même moment que De Klerk). Ces analogies ne fonctionnent qu’imparfaitement : la structure de colonialité se retrouve avec des mécanismes identiques et intangibles, mais les situations historiques et territoriales sont toujours très spécifiques. Par ailleurs, Benoît Trépied a bien insisté sur le fait que, dans les territoires du nord notamment, les caldoches et tous les non-Kanaks ont bien compris que, conformément à l’esprit des accords de Nouméa puis de Matignon, la construction d’une société pacifiée ne se ferait pas sans mettre le peuple kanak au centre ; il explique ainsi, d’ailleurs, la progression du oui à l’indépendance dans les référendums, et le mouvement inverse consistant, de la part des loyalistes, à vouloir recommencer le processus d’installation de métropolitains pour minoriser autant que possible la part d’habitants autochtones de l’île. Sur les récentes manigances colonialistes, il a publié une tribune dans Le Monde, que je partage ci-contre.

En marge de la rencontre, j’ai pu échanger quelques mots avec S*, qui savait que je n’avais pas réadheré au parti (Les Ecologistes) et à qui j’ai bien dit que j’étais partagé, et que je restais sympathisant. Il m’a brièvement raconté la première réunion, pas tout à fait publique mais dont j’avais eu vent via les canaux partisans justement, de préparation des élections municipales.

08:03 Publié dans 2025 | Lien permanent | Commentaires (0)

jeudi, 11 septembre 2025

11092025

Depuis quelques jours, j’ai repris l’habitude de faire du vélo d’intérieur en écoutant les vinyles de la collection rassemblée par mon beau-père, et dont nous avons hérité. Beaucoup de jazz et beaucoup de pop rock des années 1960 et 1970. Comme ma culture en pop et rock anglophone des années 70 est assez faible, ça me permet de faire un peu de rattrapage. Eh bien, je peux vous le dire avec beaucoup de nuance dans l'analyse : Patti Smith, c’est génial, tandis que Yoko Ono / John Lennon c’est de la soupe new age qui a très mal vieilli (et avec des textes souvent très problématiques).

Rappel : le 11 septembre, c’est aussi, dans l’histoire mondiale, la date à laquelle la CIA a aidé un mouvement fasciste, celui du général Pinochet, à renverser un gouvernement de gauche élu démocratiquement, avec – à la clé – l’assassinat du Premier Ministre, et l’assassinat de dizaines de milliers d’opposant·es.

11:05 Publié dans 2025, Autres gammes | Lien permanent | Commentaires (0)

mercredi, 10 septembre 2025

10092025 (bloquons tout !)

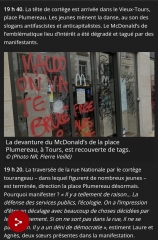

Ce matin, grande manifestation contre la politique d’austérité du gouvernement, c’est-à-dire pour exiger un budget plus juste, avec taxation des profits et des profiteurs, en défense des services publics et de la Sécurité sociale. C’était dans le cadre du mouvement « Bloquons tout », lancé au départ par une nébuleuse plus ou moins complotiste qui a fini par s’effacer au bénéfice de revendications clairement de gauche. C’est donc sans hésiter que j’ai défilé, et participé pendant une heure au blocage du pont Napoléon.

Les manifestant·es n’ont pas manqué de souligner comme une totale provocation la nomination à Matignon de l’infect Sébastien Lecornu, macroniste de la première heure et du premier cercle, homophobe notoire, proche du Rassemblement National et militariste à tout crin.

Ça a été l’occasion de découvrir une chanson de manif encore inconnue de moi, sur l’air de La meilleure façon de marcher (le détournement d’un hymne scout rendant le truc plus délicieux encore) :

Dans la Chambre

Y a des députés

Qui se branlent

Toute la journée.

La meilleure façon de lutter

C'est encore la nôtre :

On ramasse des gros pavés

Pour les balancer !

Ça a été aussi l’occasion pour le journal local, La Nouvelle République, toujours au taquet, de déplacer le McDo de la place du Grand-Marché, en insistant lourdement, dans l’article et dans la légende. Ce niveau de nullité, qui se remarque à chaque fois qu’on lit un article, est tout de même particulièrement remarquable.

22:45 Publié dans 2025, Indignations, Moments de Tours | Lien permanent | Commentaires (0)

mardi, 09 septembre 2025

09092025

Les deux contrats de traduction (droits généraux et droits audiovisuels) pour The Second Emancipation sont signés, de sorte que je peux enfin considérer que je n’ai pas commencé à travailler pour rien, quoiqu’on puisse aussi considérer que cela sera clair et net quand j’aurai reçu le versement du premier tiers. Par ici les sous !

Hier, à la radio, Sébastien m’a raconté avoir entendu la rediffusion, cet été sur France Culture, d’une émission traitant du rapport de De Gaulle à la langue française et à la littérature, et dans laquelle Pierre Encrevé racontait que, dans un de ses discours, le général avait prononcé une phrase dans laquelle il y avait 120 mots entre le sujet et le verbe. 120 : il me semble que le nombre était plus précis, moins « rond » que cela… dans tous les cas, il faudra que je redemande la référence car je ne l’ai pas trouvé. Par contre, j’ai trouvé un article intéressant, dont le sujet peut sembler assez dérisoire, de Pierre Encrevé sur les liaisons dans les discours politiques, agrémenté – de surcroît – de deux stupéfiantes épigraphes. Et je suis tombé sur cet épisode du podcast Tire ta langue, que j’écouterai plus tard ce matin, au moment de faire des paperasses et formalités.

Cette histoire d’une longue incise entre le sujet et le verbe me taraude, car j’aimerais avoir le temps de faire davantage de recherches à ce sujet, notamment par rapport à certain·es auteurices dont je suis sûr que leurs textes en présentent des exemples.

Chaque 9 septembre, ou presque, je repense à la chanson, un peu ringarde mais attendrissante, de Julos Beaucarne, composée au début des années 1990 et intitulée Neuf neuf nonante-neuf : cette date est passée depuis vingt-six ans aujourd’hui, et on ne peut pas dire, loin s’en faut, que l’humanité, par ses gouvernants ou ses multinationales, ait décidé de tourner la page du capitalocène et de cesser de cramer la planète.

06:41 Publié dans 2025, Autres gammes, Questions, parenthèses, omissions, WAW | Lien permanent | Commentaires (0)

lundi, 08 septembre 2025

08092025

Ce matin, j’ai enregistré, seul, la deuxième émission de radio de la saison 2. Seul, car le projet initial – d’une émission autour des mobilités étudiantes dans les universités germanophones spécialisées en traduction – a capoté, faute même d’une réponse des deux étudiant·es concerné·es ; je comprends tout à fait qu’on ne veuille pas participer à une émission de radio, ou peut-être qu’iels ne sont plus à Tours ; ce que je ne comprends pas, c’est qu’une fois son diplôme en poche on soit tellement désinvolte, pour ne pas dire grossier, qu’on ne prenne même pas la peine de répondre.

J’ai donc enregistré seul une émission que j’avais passé deux heures à préparer la veille, autour des langues inventées et des langues construites. C’était amusant, même si je préfère avoir des invité·es, ce qui a été le cas, heureusement, pour dix-huit des vingt émissions mises en boîte jusqu’ici. Pour la prochaine, le 22 septembre, j’ai aussi deux invité·es, deux collègues, dont un éminent traducteur. Mais il va falloir que je m’active dès la semaine prochaine pour avoir des étudiant·es plus régulièrement au micro.

Dans l’après-midi, conversation téléphonique avec Patricia Houefa Grange, pour un dernier lissage de notre traduction d’Our Sister Killjoy. Demain, j’aimerais commencer l’ébauche de postface. Le livre ne devrait paraître que début 2026 ; l’attente va être loooongue.

Soir : 6e (ou 7e ?) épisode de The Handmaid’s Tale. Comme à l’accoutumée, nous regardons cette série x années après tout le monde. J’ai lu, et même enseigné, le roman il y a – oh dear – vingt-sept ans, et je m’aperçois que les événements du récit eux-mêmes m’étaient devenus globalement nébuleux. De toute façon, la seule chose vraiment excellente, dans le livre, c’est la dernière partie, et celle-ci ne peut pas faire l’objet d’une adaptation en série… Après, on ne peut manquer de noter, presque en permanence, des échos entre les discours des christofascistes de la série et ceux des christofascistes bien réels d’aujourd’hui, américains ou autres.

22:20 Publié dans 2025, ILMC | Lien permanent | Commentaires (0)

dimanche, 07 septembre 2025

07092025

Hier après-midi, avant le film (Ciudad sin sueño, un peu décevant), j’ai jeté un œil à la boîte à livres du jardin des Vikings ; c’est le nom ridicule qui a été donné à un square collé contre le rempart, côté rue des Ursulines.

Cette boîte à livres, comme souvent, sent le moisi et l’humidité, et on n’y trouve généralement rien. Cette fois-ci, coïncidence assez amusante, j’y ai pris un exemplaire en parfait état de la traduction allemande de Paradise d’Abdulrazak Gurnah ; il s’agit d’une réimpression de l’édition de 1995 qui est postérieure à l’obtention du Prix Nobel et qui a – déjà – été désherbée par la (une ?) bibliothèque de Hambourg. Coïncidence amusante, car Paradise est au programme de l’option Littérature de l’agrégation externe 2026, et je communiquerai début octobre dans un colloque organisé à Lille pour l’occasion. Le titre de ma communication (qui deviendra assez rapidement un article, car les organisateurices du colloque veulent aller vite) est « Translation, Plurilingualism and German(y) as Everywhere Ghost ». Autant dire que ça s’inscrit dans la droite ligne du gros projet de recherche dans lequel je suis embarqué depuis un an, autour du plurilinguisme et des rapports entre colonialité et germanité dans l’espace dit « anglophone » en Afrique.

D’un rapide coup d’œil, j’ai pu remarquer que, contrairement à l’édition française chez Denoël, qui est scandaleuse car truffée de petits contresens et d’omissions importantes, la traduction allemande conserve les références à la merde.

08:42 Publié dans 2025, Lect(o)ures, Moments de Tours | Lien permanent | Commentaires (0)

samedi, 06 septembre 2025

06092025

J’avais prévu d’écrire sur un sujet sérieux (le magnifique essai de Julien Bondaz que je suis en train de lire), et puis, voilà, qu’étendant la troisième lessive du jour, et me détendant ensuite en faisant une ou deux parties de Koï-Koï en ligne, j’ai gagné d’une manière tout à fait inhabituelle.

Cela fait trois mois que je joue au Koï-Koï, et très souvent sur smartphone, contre de vrais adversaires. Il y aurait bien des choses à dire de l’addiction – modérée, j’espère – et aussi des hypothèses narratives que font naître, dans mon esprit, tant le déroulement du jeu lui-même que ce qu’il m’arrive d’imaginer de tel·le ou tel·le joueureuse : pourquoi celui-ci met-il systémati-quement 35 secondes à jouer ses coups ? pourquoi tel autre a-t-il choisi ce pseudo ambigu dont on ne sait s’il signifie qu’il honnit Trump ou qu’il l’adule ? pourquoi telle autre a-t-elle abandonné la partie juste avant la fin de la première manche, alors que j’avais en effet 9 fleurs mais que même cette manche était loin d’être jouée ?

Je ne compte pas expliquer ici les règles de ce jeu que je trouve extraordinairement stimulant par le mélange de hasard et de calcul qu’il implique, mais aussi par la variété des combinaisons narratives qu’il implique : au vu de la « rivière » et de son propre jeu, on commence en se disant qu’on va essayer d’atteindre la combinaison Ino-Shika-Cho en premier, et puis, le hasard des pioches – et des pioches de l’adversaire – fait qu’il vaut mieux foncer sur les rubans, voire s’en tenir à un des deux sakés. Je n’explique pas ; les règles sont ici, mais, comme souvent, il vaut mieux apprendre sur le tas, avec quelqu’un pour vous initier.

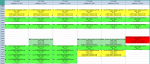

Venons-en donc à cette fameuse partie que je viens de remporter. Pour expliquer un peu son caractère assez exceptionnel, il faut savoir qu’une partie se joue en trois manches et qu’il faut, pour l’emporter, atteindre 60 points ; chaque joueur commence avec 30 points ; pour une manche donnée, le vaincu se voit retirer un nombre de points égal au compte du vainqueur. Il n’est pas si rare que cela qu’un joueur particulièrement chanceux ou habile marque 30 points, voire davantage, dès la première manche, et mette ainsi fin à la partie sans avoir besoin des deux manches supplémentaires : si on marque 30 points, le score est de 60 à 0. Ainsi donc, mon adversaire, Lena, que le tirage au sort avait désignée pour commencer à jouer (ce qui est généralement une véritable faveur : il est beaucoup plus difficile de gagner quand on n’est pas l’oya), atteint en premier une combinaison victorieuse, de 6 points, décide de faire koï-koï (c’est-à-dire que la mise est doublée), ajoute encore 1 point (avec les fleurs, je crois), refait koï-koï, remarque 2 points supplémentaires, de sorte que ses 9 points triplés lui assurent un score de 27 ; il reste deux cartes à jouer mais elle se méfie quand même et décide d’arrêter.

Nous attaquons la deuxième manche, elle toujours comme oya, et moi dans une très mauvaise posture, vu que je ne crois pas avoir jamais gagné en étant mené 57 à 3 après la première manche. Le jeu semble s’être inversé, mais pas d’une façon trop évidente car mon adversaire se saisit très vite de plusieurs cartes d’animaux ; doté du saké chrysanthème, je pioche très vite la carte lune de miscanthe, ce qui me permet de marquer 5 points ; au vu de mon retard, je n’ai guère le choix, car attaquer la troisième manche en étant mené 52 à 8 rendrait douteuse une victoire finale ; j’annonce donc koï-koï, poursuis donc et me retrouve très vite avec les quatre lumières dont l’homme au parapluie [Ame-Shiko, 雨四光)], ce qui, dans la version du jeu en ligne, compte 8 points. J’annonce stop et marque donc 26 points (8+5 multiplié par 2).

Avant la troisième manche, la situation est indécise car je suis certes oya, mais j’ai tout de même 2 points de retard (31 à 29 pour Lena). Toutefois, le rapport entre les cartes de la rivière et mon jeu s’avère très positif, car je réussis à accumuler, au bout de trois tours – comme on le voit sur la capture d’écran ci-dessus – les trois lumières (cerisier-grue-lune) ; ce sanko me suffisant à gagner, il serait idiot de risquer le coup en faisant koï-koï (j’ai vu deux ou trois des olibrius d’adversaires le faire, dont un au moins a perdu dans l’affaire alors qu’il avait partie gagnée), donc j’annonce stop et j’imagine la dénommée Lena hurler de rage ; à sa place, j’aurais été hyper énervé.

Afin de rassurer celleux d’entre vous qui s’inquièteraient pour ma santé (ou pour le temps que je perds à cette activité dérisoire (j’en perds beaucoup, cela dit)), j’ai mis vingt bonnes minutes à écrire ce billet, mais la partie elle-même n’en a pas duré cinq. En général, une partie en trois manches dure trois ou quatre minutes, sauf quand on tombe sur des adversaires qui mettent un temps infini à jouer chaque coup (la limite est de 60 secondes, mais normalement la réflexion nécessaire au vu des combinaisons est inférieure à dix secondes).

11:11 Publié dans 2025 | Lien permanent | Commentaires (0)

vendredi, 05 septembre 2025

05092025

Réveillé par cette foutue sinusite qui écourte (trop) souvent mes nuits, je me suis fait un thé, et puis, après avoir hésité (lecture au petit salon en essayant de somnoler ?), me voici au bureau tout de même. D’après l’indicateur météo du smartphone il fait 12° dehors, et, au vu de ce que j’ai ressenti fenêtre ouverte, je veux bien le croire. Comme je l’expliquais avant-hier à E°, il ne faudrait pas que ça dure trop, car dans un pavillon – contrairement à un immeuble – la température va finir par tomber en-dessous de 19°, au moins en fin de nuit, et le chauffage se relancer, e qui n’est presque jamais arrivé en septembre.

Hier, entre deux suées sur des paragraphes à traduire, j’ai publié un post facebook au sujet de la version de Poinciana par les Manhattan Transfer, en taguant Paul Loca (hétéronyme de L. L. P.), et sa réponse – que je découvre ce matin – ne m’a pas déçu, ouvrant des pistes inconnues de moi (Steps Ahead ? Billy Cobham ? ce n’était même pas des noms).

Il faudrait que je réponde en expliquant mon rapport très étrange, au fond, à ces premiers disques de Manhattan Transfer, que même enfant j’avais tout pour détester : vocalises glamour, kitsch orchestral généralisé, croonerismes à foison. D’ailleurs, je détestais et déteste toujours leur « tube », Chanson d’amour : ridicule, là-dessus, le doo-wap emprunté (ra-pa-la-pah-pah). Alors, qu’est-ce qui fonctionne – à fond – dans certains titres, et pas dans d’autres ? On peut expliquer cela par l’attachement à des vinyles ou cassettes écoutées inlassablement dans l’enfance : oui, mais, il y en a tant que je serais incapable de réécouter aujourd’hui ; oui, mais, si je n’ai longtemps connu que le premier album des Talking Heads, j’ai adoré les albums suivants quand je les ai découverts sur YouTube…

Et sur la question des « emprunts » par des chanteurs blancs qui ont de facto invisibilisé les premier·es interprètes noir·es, aussi : peut-être qu’Elvis Presley ou les Rolling Stones sont plus évidents, mais on m’a aussi opposé, les rares fois où j’ai abordé ce sujet, que l’un comme les autres avaient toujours reconnu leur dette, en quelque sorte. Sur ce sujet, il faudrait d’abord lire, et abondamment, avant de déblatérer comme je l’ai fait ici.

Sans rapport, ou presque : j’aimerais tellement que P. L. /L. L. P. rassemble ses sonnets en recueil.

05:34 Publié dans 2025, Autres gammes, Chèvre, aucun risque | Lien permanent | Commentaires (0)