vendredi, 13 mars 2026

“Hommage à Antonio Lobo Antunes” (VIII-XXI), em andamento

05:45 Publié dans 2026, Autoportraiture | Lien permanent | Commentaires (0)

jeudi, 12 mars 2026

Tayari, Taboma

Aujourd’hui je donnerai enfin mon premier cours d’agrégation sur Paradise de Gurnah.

Assez content de la synthèse que je propose du contexte historique (diapos 10 à 13) mais pour illustrer cette citation de la 4e partie, je n'ai pas pu faire autrement qu'une capture d'écran Google Maps afin de montrer la distance séparant Oman du sultanat de Zanzibar et enfin de la ville de Tayari (version fictionnelle de Taboma dans le roman).

(Pour une diapo ultérieure j’ai « basculé » Google en anglais, afin que les noms de lieux apparaissent tout de même dans la langue du cours…)

05:53 Publié dans 2026, Affres extatiques, WAW | Lien permanent | Commentaires (0)

mercredi, 11 mars 2026

Lisbonne Reykjavik

Commencé hier soir ce roman, le tout nouveau, paru la semaine dernière, de Jon Kalman Stefansson. Finalement, ce sera le cinquième que je lis de lui, dont deux lus pour préparer l’émission avec son traducteur Éric Boury. Des quatre traductions parues en ce début d’année sous la plume d’Éric, c’est la seule que je lis (pour le moment), mais s’il faut certainement une vie pour traduire les livres que traduit Éric, il en faut quasiment une pour lire tout ce qui paraît en littératures islandaises.

Le titre a presque quelque chose de Lobo Antunes, à moins que ce soit moi qui ai du mal à m’en remettre. Il y a trois romans de lui qui ne sont pas encore traduits, ceux parus entre 2011 et 2014 :

* Comissão das Lágrimas

* Não É Meia Noite Quem Quer

* Caminho Como Uma Casa Em Chamas

05:54 Publié dans 2026, Autoportraiture, ILMC, Lect(o)ures | Lien permanent | Commentaires (0)

mardi, 10 mars 2026

Contre la fixité de la lecture

Barthes, répugnant aux étiquettes et ne voulant en aucun cas apparaître comme le porte-parole d’un mouvement ou d’un groupe, brouille les pistes en avançant l’idée de productivité textuelle contre la fixité de la structure. Un premier point commun s’inscrit là entre Barthes et Derrida, dans la façon de prendre le contre-pied de tout ce qui stabilise et enferme le sens, même si Barthes va plutôt du côté de la pluralisation quand Derrida revendique le glissement perpétuel, ce qui n’est pas tout à fait la même chose. Quoique reposant sur des présupposés et des corpus extrêmement différents, ils sont tous deux toujours en avance sur leur propre pensée, toujours en dépassement de ce qu’ils sont en train de dire. Et même si, pour des raisons en grande partie institutionnelles, ils ne l’affirment pas encore en 1966, ils se rejoignent sur l’idée que l’essentiel se joue hors de la pensée du livre comme argumentation close ou comme une totalité.

Tiphaine Samoyault. Roland Barthes. Seuil, 2015, p. 414.

05:57 Publié dans 2026, Gertrude oder Wilhelm | Lien permanent | Commentaires (0)

lundi, 09 mars 2026

Can't refuse

Le 17 janvier, quand je me suis remis d’arrache-pied à la traduction, j’avais deux mois et demi de retard sur le planning initial. Cinquante jours plus tard, j’ai six jours d’avance. Le risque, avec moi, c’est qu’au lieu de me rappeler que je me suis épuisé à la tâche, ça risque de me pousser à savoir encore moins refuser quand on me proposera un projet aussi lourd qu’alléchant. Cette semaine, je dois aussi corriger un gros paquet de copies de L3 et préparer le premier cours d’agrégation sur Paradise.

11:45 Publié dans 2026 | Lien permanent | Commentaires (0)

dimanche, 08 mars 2026

Telle est la question sinusoïdale...

Levé depuis une heure, alors que j’ai un travail monstre, je viens de passer la dite heure (ou « ladite heure ») à consulter les réseaux sociaux et surtout à rédiger les billets qui auraient dû être publiés hier et avant-hier. Si je laisse filer, il y aura bientôt une ou deux semaines sans publication, et ce sera râpé.

Le chauffage ne s’est pas relancé depuis hier en fin de matinée, signe de l’invraisemblable (et catastrophique) douceur de cet avant-printemps.

Il faut que je boucle le chapitre 37 ce matin, avant la manifestation pour les droits des femmes (place de la Liberté à 11 h).

J’ai ouvert, dès 4 h 50, le volet donnant sur la rue, mais plus personne ne passe dans cette rue – en particulier, très rares sont les véhicules. Cela fait deux ou trois ans qu’on voit/entend passer beaucoup moins de voitures. Tout en m’en réjouissant, je ne m’explique pas pourquoi : coïncidence de déménagements de plusieurs voisins qui roulaient particulièrement beaucoup ? recours (enfin !) aux transports en commun ? davantage de véhicules électriques plus silencieux ?

Défi : écrire un paragraphe sans parenthèses (ça y est ! (ah non, zut)).

Relisant ce billet après publication, je m’avise que le mais du quatrième paragraphe n’a pas de sens. En tout cas, moi qui ai écrit cette phrase il y a moins de dix minutes, je ne comprends pas.

05:57 Publié dans 2026 | Lien permanent | Commentaires (1)

samedi, 07 mars 2026

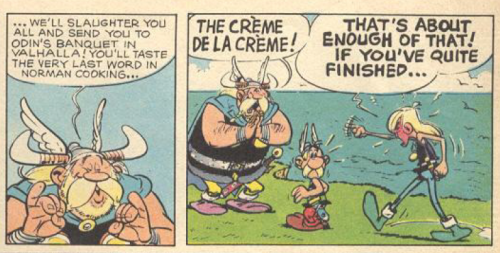

Du gras teint d'endives à la crème de la crème

Elle a emprunté son teint à l’endive qui ne serait pas fâchée de le récupérer maintenant, ses copines l’attendent dans le plat à gratin.

Cette phrase, empruntée au nouveau livre d’Éric Chevillard, écrivain qu’on a beaucoup lu, C* et moi, avant de nous lasser un peu, ou de trouver que son univers imaginaire – davantage que son écriture – tournait à vide, je l’ai notée pendant une surveillance d’examen car elle est astucieuse, bien sûr, mais aussi parce qu’elle poserait un véritable problème de traduction. En anglais, la métaphore de l’emprunt n’est pas aussi répandue qu’en français, au sens où elle se restreint à quelques expressions ; j’imagine assez bien qu’on puisse dire “I borrowed Taylor Swift’s smile all night long to pretend I wasn’t bored”, mais avec le « teint » ça me paraît plus délicat. Par exemple, il faut systématiquement démétaphoriser dès qu’il est question de passer par un endroit : emprunter l’escalier → climb the stairs ; emprunter le couloir → walk down the corridor.

Ici, étant donné que l’endive souhaite « récupérer » son teint, on n’a pas trop le choix : il faut garder la métaphore, en étoffant sans doute mais au risque d’une certaine bizarrerie. Il y a aussi le problème du genre de l’endive, évidemment personnifiée ici (she/it ?).

She borrowed this pale complexion of hers from a chicory who wouldn’t mind getting it back now, as her (its?) friends are waiting in the gratin dish.

*

* *

J’ai vérifié dans la traduction d’Astérix et les Normands, et en effet le traducteur n’a pas manqué le coche.

17:47 Publié dans 2026, Translatology Snippets | Lien permanent | Commentaires (0)

vendredi, 06 mars 2026

“Hommage à Antonio Lobo Antunes” (I-VII), em andamento

On a appris hier la mort d'Antonio Lobo Antunes, un des écrivains contemporains qui ont le plus compté dans ma formation littéraire, si j'ose dire ça ainsi. Il y a quelques années, j'avais entrepris de lire ceux de ses livres que je n'avais pas encore lus, principalement les romans antérieurs aux années 1990. Il m'en reste quelques-uns, et tant mieux. En attendant, j'ai commencé une série de photos en hommage, sur BeReal et sur Flickr.

22:20 Publié dans 2026, Autoportraiture, Lect(o)ures | Lien permanent | Commentaires (0)

jeudi, 05 mars 2026

De bric et de broc

Journée de bric et de broc, mais à vrai dire j’aimerais qu’il y en ait davantage. Le matin, j’ai travaillé un peu, avant de m’occuper des lessives et des courses, puis de refaire deux ou trois bricoles. Au magasin de photocopies, je n’ai pas pu imprimer les 350 pages de la traduction en cours, que je voudrais relire sur papier, car il y a beaucoup de choses à reprendre : il aurait fallu convertir le .docx en PDF. Je le ferai ce week-end.

Cet après-midi, j’ai pris un café (enfin, un thé, pour moi) avec Véronique Brient, de l’Alliance Française, afin de discuter des prochains événements qu’elle organise autour des langues et du plurilinguisme. Puis nous avons assisté, dans l’amphi 2 comble, à la conférence d’Alison Bechdel, avec ma collègue Hélène Tison aux manettes et à l’interprétariat.

Soir : Law & Order de Frederick Wiseman (récemment disparu et dont je n’avais rien vu), après High School I hier.

C’est une de ces journées où j’aurais dû « caler » une vidéo je range mon bureau, car, même si je lis moins depuis un mois, les piles deviennent absurdes. Est-ce justement parce qu’il y a trop de livres que je me décourage ? ou est-ce que l’émission de radio me stimule davantage que ces vidéos longues, frustrantes, dont j’ai l’impression qu’elles ne me permettent de discuter de littérature avec presque personne ? Très envie d’arrêter complètement.

21:47 Publié dans 2026 | Lien permanent | Commentaires (0)

mercredi, 04 mars 2026

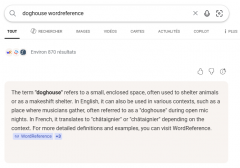

Chenil, châtaignier et disgrâce : les hallucinations absurdes des IAg en tête de gondole

Mes outils principaux, dès que je traduis, sont l’Oxford English Dictionary, le dictionnaire de synonymes du CRISCO et les dictionnaires bilingues et forums proposés par Reverso et Wordreference.

Ce matin, comme je cherchais la meilleure traduction pour une phrase qui utilise l’expression figurée doghouse (ça signifie grosso modo que quelqu’un se trouve écarté ou dans le collimateur – littéralement, renvoyé à la niche), j’ai voulu lancer Wordreference en partant du moteur de recherche, car je n’avais pas encore ouvert le site sur un onglet.

J’ai donc écrit « doghouse wordreference » dans la barre de recherche. Le moteur de recherche m’a alors proposé, en tête de page, comme c’est le cas depuis quelques mois, une réponse rédigée par IA, qui semble frauduleusement provenir du site Wordreference (cf capture d'écran ci-dessus - cliquer pour agrandir). Frauduleusement, car une partie de cette réponse ne se trouve pas dans les articles lexicographiques du site pour le nom doghouse.

Et pour cause : c’est totalement faux.

Cette information, la voici : “In French, it translates to châtaignier or châtaignier depending on the context.”

C’est totalement bidon. Premier indice : la répétition du mot châtaignier avec la même orthographe. Deuxième élément : en consultant l’article doghouse (cf capture d'écran ci-contre - cliquer pour agrandir), on note que le dictionnaire propose bien chenil ou niche pour le sens littéral, et une série d’équivalences pour le sens figuré (ne pas être en odeur de sainteté, ne plus avoir la cote, tomber en disgrâce). À noter que Wordreference propose même des équivalences en signalant l’opération traductologique du renversement de sujet : he’s in the doghouse now = je lui fais la gueule.

Autant dire que le site Wordreference est excellent (mais il faut savoir s’en servir) et que le paragraphe qu’impose le moteur de recherche avant même les résultats de la requête est une énorme et innommable merdasse.

08:23 Publié dans 2026, Indignations, Translatology Snippets | Lien permanent | Commentaires (0)

mardi, 03 mars 2026

Hountondji & Ayi Kwei Armah

Dans le cadre du séminaire que je co-anime un mardi sur deux à l’EHESS avec Christelle Rabier, Évelyne Ribert et Mounia El Kotni, je me suis penché récemment sur le recueil d’articles (fondamental) dirigé par Paulin Hountondji Les savoirs endogènes : pistes pour une recherche (Dakar : Codesria, 1994) et sur sa traduction anglaise de 1997, chez le même éditeur (Endogenous Knowledge : Research Trails).

Comme la plupart des chercheur·euses qui le citent en anglais (comme l’excellente, au demeurant, Raewyn Connell, notre intervenante ce mardi) ne citent jamais le traducteur, je suis allé vérifier, et il s’agit d’un certain “Ayi Kwesi Armah”. Frappé par la quasi homonymie avec le grand écrivain ghanéen Ayi Kwei Armah, j’ai donc effectué une recherche Google restreinte, et il se trouve que toutes les pages Web qui parlent de “Ayi Kwesi Armah” :

1) renvoient à la traduction des Savoirs endogènes

2) font une coquille sur le nom du romancier

Mon collègue Salim Abdelmadjid m’a confirmé que c’était bien le romancier ghanéen Ayi Kwei Armah qui a traduit les articles de ce recueil de Paulin Hountondji :

Vous avez raison, tout indique qu'il s'agit d'une coquille et que le traducteur est bien Ayi Kwei Armah.

J'ignore si Hountondji et lui ont travaillé ensemble au-delà de cette traduction. Ils participaient aux activités du Codesria, à Dakar où Armah vivait (ou proche de Dakar - il avait établi sa maison d'édition à Popenguine), ils se sont probablement rencontrés à d'autres occasions. Il y avait entre eux une convergence philosophique et politique (critique du néo-colonialisme, revalorisation des savoirs africains) qui indique que cette traduction n'était pas qu'une transaction éditoriale.

Il m’a aussi signalé un article excellent de Fransizka Dübgen qui se clôt sur une citation d’Armah par Hountondji.

Ainsi, comme je le pensais, cette collaboration entre le philosophe béninois et le romancier et essayiste ghanéen est une information extrêmement intéressante en matière d’histoire intellectuelle et de relations entre États africains, notamment dans le cadre de cette production de savoirs décentrés ou endogènes. Il faut noter que la totalité des livres édités par Armah dans sa maison d’édition Per Ankh sont très difficiles à récupérer, et non traduits en français.

21:08 Publié dans 2026, Affres extatiques, WAW | Lien permanent | Commentaires (0)

lundi, 02 mars 2026

« Dying dandelions and bumble-bees »

Mon top 10 des chansons des Sleaford Mods (pas dans l’ordre de préférence ni chronologique, c’est juste en bordel) :

-

-

-

- Moptop

- Tarantula Deadly Cargo

- Second

- Tied Up in Nottz

- Mork n’ Mindy

- Nudge It

- Elitest G.O.A.T.

- My Jampandy

- Kebab Spider

- I Can Tell

-

-

À noter que je connais mal les trois premiers albums.

06:50 Publié dans 2026, Autres gammes | Lien permanent | Commentaires (0)

dimanche, 01 mars 2026

Se garder des dualismes, mais en toute clarté

Comme il est difficile de faire entendre une opinion un peu complexe, ou à tout le moins qui ne tombe pas dans des binarismes absurdes. Ainsi, pour l’offensive américano-israélienne contre l’Iran, on peut à la fois dire – parce que les deux affirmations sont vraies – que Khamenei était un dictateur sanguinaire dont on ne peut pas pleurer la mort et que Trump, déjà embourbé dans pas mal de décisions autocratiques, s’allie ici, sans aucun mandat des institutions états-uniennes, avec un criminel de guerre responsable depuis deux ans et demi d’un génocide. Il y a tout à parier que cette guerre ne va pas forcément aider les Iranien·nes à « se libérer » comme Trump les y exhorte, et comme iels ont déjà tenté de le faire à plusieurs reprises depuis plusieurs années, en étant des dizaines de milliers à y perdre la vie, ou, à tout le moins, que la situation en Iran risque de finir par suivre plutôt un scénario à la libyenne, et non les lendemains qui chantent que nous promettent les pro-Trump de partout.

De même, on doit documenter la façon dont beaucoup de responsables politiques et de médias ont surdéterminé la mort de Quentin Deranque, allant jusqu’à organiser un hommage de la nation à un néonazi mort dans une rixe qu’il avait provoquée avec ses potes cagoulés et armés de barres de fer, et sous-estimant les dizaines de personnes tuées par des milices d’extrême-droite tout à fait poreuses avec le RN, tout en soulignant que, malgré cette cabale qui permet de prendre LFI pour bouc émissaire, ce parti est également problématique, et depuis de nombreuses années, tant dans son soutien à des dictateurs (Assad, Poutine) que dans son utilisation régulière et ambiguë de tropes antisémites. Oui, il faut défendre LFI contre les mensonges de l’extrême-droite et de ses soutiens qui cherchent à faire oublier que le danger contre la démocratie reste en France, de nos jours et depuis au moins 2015, le rouleau-compresseur du fascisme, et que les violences politiques sont principalement le fait des groupuscules d’extrême-droite qui paradent librement partout et tabassent régulièrement, voire tuent, des personnes issues des minorités. Mais il faut aussi rappeler que LFI entretient une rhétorique incendiaire qui ne cherche qu’à éliminer le reste de la gauche, et pas l’extrême-droite, et que les tropes antisémites maniés de façon hasardeuse par Mélenchon (comme cette semaine la sortie abjecte sur la prononciation d’Epstein) permettent même à Bardella de pourfendre le « retour aux années 30 » : c’est un renversement dégueulasse, mais Mélenchon même aide à cette dégueulasserie en voulant absolument polariser le débat autour de lui, et de rien d’autre.

(J’aurais préféré écrire ce matin sur la pétition pour protéger les enfants intersexe, sur une belle citation d’Ernest Ouandié partagée hier par Timba Bema, et que j’ai aussi commentée et contextualisée du point de vue de mon travail, ou encore sur la réquisition de l’espace des Blancs-Manteaux pour le Plan Grand Froid, qui met en danger la tenue du Salon du Livre Africain, mais celleux que ça intéresse ont les liens dans cette phrase.)

08:57 Publié dans 2026, Indignations | Lien permanent | Commentaires (0)

samedi, 28 février 2026

Retour à Tours

Nous sommes rentrés hier soir ; j’avais récupéré C* à l’aéroport de Mérignac un peu avant 15 h. Dans la voiture, elle m’a raconté son séjour à Rome. Ce n’est que plus tard que j’ai vu sa publication Instagram.

Notre haie de pruniers est en fleurs ; les jonquilles et la coronille côté Leduc ont également fleuri. Incompréhensibles, les gens qui ne laissent pas pousser les arbres et les arbustes dans leur jardin (80% des pavillons quartier). C'est si beau, si émouvant, cette floraison subite, toute cette blancheur qui ponctue la verdure renaissante.

O* a été pris pour son stage d’observation de deux mois auprès du député, ou plutôt de sa collaboratrice en circonscription. Ce sera en juin-juillet, il espère tout de même qu’il y aura quelques journées à Paris, à l’Assemblée.

Aujourd’hui, je dois rapatrier dans le fichier principal de la traduction les 35 pages de ces 4 journées landaises : j’ai fait un peu plus que l’objectif fixé mais je continue d’avoir peur d’être à la bourre, car le mois de mars va être dingue. Pas trop de retard dans les blogs.

06:38 Publié dans 2026 | Lien permanent | Commentaires (0)

vendredi, 27 février 2026

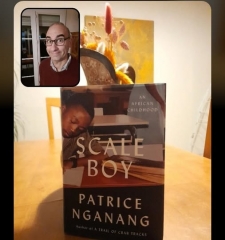

Scale Boy

Il est enfin là, le livre !

Le paquet m’attendait dans la boîte à lettres à mon retour des Landes.

Le texte, j’ai eu le privilège et le bonheur de le lire six mois avant sa sortie, l’été dernier, et j’en avais déjà parlé. Le livre est sorti aux États-Unis il y a cinq semaines, et j’ai enfin reçu mon exemplaire, via Blackwell’s (ce fut le plus simple). Il a quand même mis plus de trois semaines à arriver, depuis la commande

Excellent livre, je le sais déjà, mais que je vais relire dans son format cartonné. J’ai l’impression que les photographies sont moins bien ressorties (ou imprimées à l’économie ?) que dans le fichier PDF envoyé par Patrice l’été dernier.

D’ici quelques semaines, malgré les derniers cours, les copies et la tournée pour la traduction d’Ama Ata Aidoo, je compte me mettre pour de bon au travail, Patrice ayant déjà republié la photo ci-contre hier soir avec la légende : « C’EST GUILLAUME CINGAL QUI TRADUIRA 'SCALE BOY' EN FRANÇAIS. Nous travaillons sur le timing. »

19:00 Publié dans 2026, Affres extatiques, Autoportraiture | Lien permanent | Commentaires (0)

jeudi, 26 février 2026

Off Minor / Salem

Ma mère a mis sur la platine – c’est un lecteur multi-CD, en vrai – un album du projet Africa Express de Jacques Ponzio que je n’avais pas écouté depuis un moment. Tout en traduisant, je m’absorbe dans la musique, jusqu’à devoir me lever car j’étais persuadé qu’un des titres était une composition de Monk. On sait l’importance de Monk pour Jacques Ponzio ; c’est son grand modèle. Cette composition, Salem, est sans doute très monkienne, mais elle n’est pas de Monk. Une demi-heure plus tard, écoutant d’une oreille plus distraite l’album suivant, je finis par me lever de nouveau, car je veux vérifier qu’il s’agit bien cette fois-ci d’une composition de Monk : c’était effectivement Off Minor par Tineke Postma, avec son quatuor.

Après le chapitre 32, fini au forceps ce matin, j’ai entamé le chapitre 33 (dont le titre est en mandarin un truc de moins à traduire !) et j’en ai traduit 4 pages, entre la promenade « par chez Daillat » (avec la puanteur d’ensilage juste avant le pré des chevaux) et quelques chapitres de la biographie de Nina Simone.

17:27 Publié dans 2026, Jazeur méridional | Lien permanent | Commentaires (0)

mercredi, 25 février 2026

Giotto câprin

Rapide tour à Bayonne, surtout pour le musée Bonnard-Helleu, qui a rouvert récemment après des années de fermeture pour travaux. C’est un très beau bâtiment, avec d’impressionnantes collections, mais l’architecture intérieure est très froide. Des tableaux, je ne dirai rien, car cela me prendrait des heures et je ne sais pas parler d’art. Je note seulement qu’il y a parmi les Bonnat, notamment de sa première manière, des œuvres extrêmement émouvantes, très belles, comme ce Giotto gardant les chèvres peint à l’âge de dix-sept ans, un peu vertigineux par les effets de miroir qu’il suggère.

19:28 Publié dans 2026, BoozArtz, Hors Touraine | Lien permanent | Commentaires (0)

mardi, 24 février 2026

Cinq Pholcus et une tégénaire

Réveillé à 5 h 30, j’ai essayé de me faire réchauffer un café sans faire trop de bruit, histoire de ne pas réveiller mes parents. Il y a cinq Pholcus et une grosse tégénaire dans ma chambre, ce qui n’a pas empêché un moustique de me zézayer autour hier soir et encore ce matin, pendant que je m’habillais, et peut-être de me piquer ; en tout cas j’ai dormi comme un loir donc peu importe, au fond. Je vais réattaquer la traduction (cinq pages traduites, péniblement, hier après-midi). Nous avons regardé En boucle de Junta Yamaguchi, un film amusant dans ses situations, très japonais (cadrages, références culturelles, lieux, jeu des acteurs) mais probablement filmé avec un smartphone. Au dîner mes parents m’ont reparlé de Le rire et le couteau, le film franco-roumano-luso-brésilien qu’ils ont regardé récemment, sélectionné à Cannes en 2025, que mon père a adoré et devant lequel ma mère a dormi tout du long ou presque (en fait, elle est allée se coucher quand il restait une heure), ce qui donne envie de se faire une idée.

06:02 Publié dans 2026, Hors Touraine | Lien permanent | Commentaires (0)

lundi, 23 février 2026

Du foin

Arrivé dans les Landes, soleil printanier et douceur absolue.

Le grand chêne arraché par la tempête traverse la mare, son faîte pas si loin du ruisseau ; l’île au milieu de la mare fait que son tronc est entièrement au sec.

En promenant avec ma mère, nous avons croisé la vétérinaire, qui faisait livrer du foin pour son cheval. Houla, sa chienne, voulait des caresses mais s’échappait aussitôt.

En allant pisser au fond du terrain, du côté du Campot, j’ai entendu plusieurs fois une grive musicienne, et surtout, une fois chacun, un bouvreuil et un Aigle botté (pour ces deux-là j’ai triché avec l’application Merlin).

18:30 Publié dans 2026 | Lien permanent | Commentaires (0)

dimanche, 22 février 2026

Les quatre films de la semaine

Quatre films vus au cinéma cette semaine ; il y a longtemps que ce n’était pas arrivé. Et malheureusement c’était plutôt mitigé...

(de 1 à 5 étoiles)

______________________________

SUKKWAN ISLAND de Vladimir de Fontenay

*

Long, indigent, filmé de façon mécanique, sans inventivité. Swann Arlaud est médiocre. Toute l’esthétique viriliste, bien droitarde, n’est même pas assumée, la pirouette post-moderne du scénario servant à tenter de faire croire que c’est une dénonciation du masculinisme. Affligeant.

URCHIN de Harris Dickinson

***

Déroutant, ce film rappelle un peu les films d’Andrea Arnold. Un peu long. L’acteur principal est excellent, l’histoire pas très originale mais abordée depuis un angle convaincant. Gros coup de cœur pour le son.

SOULÈVEMENTS de Thomas Lacoste

**

Grosse déception. Ce n’est ni un bon film documentaire (trop univoque), ni un bon film didactique (beaucoup de flou dans les événements, les combats menés). L’essentiel du film est incompréhensible si on ne s’est pas tenu régulièrement au courant des actions et de l’histoire du mouvement. Beaucoup d’entre-soi, de complaisance et de tics rhétoriques (certain·es des intervenant·es devraient faire une pause dans leurs lectures de Latour et Morizot). C’est regrettable car c’est un mouvement qui invente une nouvelle forme, admirable, de lutte et de militance. Le film cartonne partout où il passe : tant mieux, mais franchement, à quoi ça sert de prêcher les convaincus ?

MARTY SUPREME de Josh Safdie

****

Très classique mais très bien filmé, excellente interprétation (Chalamet est vraiment époustouflant). Le film fait penser aux meilleurs comédies grinçantes des frères Coen. Un peu long quand même, un peu convenu parfois. Amusant aussi de voir une fiction qui essaie de représenter la façon dont on jouait au ping avant les mousses.

06:46 Publié dans 2026, Tographe | Lien permanent | Commentaires (0)

samedi, 21 février 2026

Fascisme mal ripoliné

Ce matin, séance libre d’entraînement de ping-pong, avec O* qui n’avait pas pu s’entraîner depuis trois semaines, et qui joue, comme moi, le 6 mars, mais en D3B. Il va essayer de s’entraîner la semaine prochaine, et probablement le mardi 3.

Déjeuner à quatre (il y avait longtemps), puis promenade dans le nouveau quartier, qui porte – si l’on en croit une pancarte – le nom, espérons-le provisoire, de Kipolis. Il faut appeler ce nouvel ensemble immobilier, encore en construction, « Village de la Petite Arche », « Quartier Sapaillé », ou n’importe quoi d’autre, mais pas Kipolis : on dirait un produit d’assurance ou un modèle de voiture électrique.

Le soir, au retour du cinéma, je me suis à moitié endormi, et engourdi à coup sûr, devant la deuxième mi-temps du match France-Italie des moins de 20 ans. Dans la journée, les néo-nazis, encouragés par l’infâme minute de silence en l’honneur de leur camarade néonazi ennemi de la République, ont défilé Lyon en faisant des saluts nazis, en balançant des insultes racistes, le jour même de l’anniversaire de l’exécution du groupe Manouchian. Grâce à Macron et à la droite plus du tout républicaine, la France a basculé dans le fascisme convenu, acceptable, qui se ripoline même en démocrate. À vomir.

22:40 Publié dans 2026 | Lien permanent | Commentaires (0)

vendredi, 20 février 2026

L'image dans l'écran noir

Inhabituellement j’ai d’abord un peu travaillé, avec stylo et stabilos, sur le texte de Natasha Trethewey, avant d’allumer l’ordinateur pour lire les travaux des étudiant·es, de sorte que l’écran noir de l’ordinateur reflétait mon image, moi en train d’écrire dans la robe de chambre verte, désormais presque trouée au coude gauche, que je porte depuis que C* a vendu sa maison (la maison de ses parents) et que je portais là-bas auparavant, et qui était à elle encore avant.

Hier j’ai écrit le texte suivant dans mon bureau aux Tanneurs :

THIS IS AN ALLEGORY IF I SAY SO.

Ce midi, j'ai pris le bus puis le tramway pour me rendre au studio de la radio. J'ai donc marché jusqu'au bus et j'ai marché de l'arrêt L'Heure Tranquille jusqu'au studio de Radio Campus Tours. J'ai enregistré une belle émission avec un collègue que j'aime beaucoup. Puis j'ai repris le tramway, cette fois-ci direction l'université. Au niveau de l'arrêt Liberté, je me suis rendu compte que j'avais oublié dans le vestibule de la radio mon parapluie à pois rouges. En descendant du tramway, je me suis rendu compte d'une gêne dans mon soulier droit, et je me suis dit : "ah bah, j'aurai attrapé un gravillon". Le gravillon est devenu très incommodant, me gênant beaucoup pendant les 200 mètres séparant l'arrêt Porte de Loire de mon bureau. Dans mon bureau, j'ai dénoué les lacets du soulier, et j'en ai fait tomber ce que je pensais être un gravillon et qui s'est avéré être une pièce de deux centimes d'euro, que je n'avais pas sentie sous mon pied pendant plus de trois heures.

Ce matin, j’ai écrit un long billet sur Facebook à propos du rassemblement néo-nazi autorisé (bien entendu) par la préfecture hier soir à Tours. Pas envie de parler de ça ici.

05:32 Publié dans 2026 | Lien permanent | Commentaires (1)

jeudi, 19 février 2026

Qu'est-ce qu'un texte décolonial ?

Une amie m’a demandé, sur Bluesky, des conseils d’articles brefs ou de vidéos sur les « débats passionnés sur la réappropriation de la langue coloniale – ou sa réfutation – dans les échanges entre écrivains décoloniaux ». Un peu l’équivalent du débat Achebe / Ngũgĩ wa Thiong’o, mais pour la langue française. Je reprendrai prochainement la liste des ressources que j’avais trouvées, suivie des suggestions de plusieurs collègues.

Dans l’immédiat, toutefois, je reproduis ma réponse à une question posée par Patrice Nganang.

P.N. – Que veut dire « écrivains décoloniaux » ? Just curious.

G.C. – Raccourci pour parler d’écrivains issus des anciennes colonies et qui ont un discours et/ou une praxis relevant de la décolonialité telle qu’énoncée et argumentée notamment par Ngũgĩ wa Thiong’o dans Decolonising the Mind.

Pour moi, Mboudjak, les aventures du chien philosophe, qui entremêle plusieurs langues sans glossaire ni notes de bas de page, avec notamment des chapitres entiers en pidgin, tout en interrogeant en profondeur les liens entre les crimes coloniaux de la France au Cameroun jusque dans les années 1970, est la quintessence du texte décolonial. Il vaudrait mieux parler de textes décoloniaux que d’écrivains décoloniaux, ce qui en soi a une dimension biographique plus ou moins indémêlable.

08:45 Publié dans 2026, Affres extatiques, WAW | Lien permanent | Commentaires (0)

mercredi, 18 février 2026

Sukkwan Island

Hier soir, avant-première de Sukkwan Island, d’après un roman de David Vann que nous n’avons pas lu. David Vann fait partie de ces écrivains américains (blancs, bien sûr) qu’adorent les Français et qui ne m’attirent absolument pas – grands espaces, survivalisme, virilisme de la canne à pêche etc. – et dont le prototype est Jim Harrison. Ce que j’ai fini par appeler la littérature Gallmeister, un repoussoir.

Cela dit, on ne s’attendait à rien, car je ne savais même pas que le film était adapté d’un de ses romans. Et c’était absolument navrant. Le pire est que le cinéaste coche tous les clichés du film viriliste (huis-clos père-fils, discours totalement « incel » sur les femmes, baignade dans la mer glacée, bourrades de “vrais mecs” et pétages de plomb, fusils et cannes à pêche) tout en s’en tirant par une pirouette : comme le père est en fait fou et toxique (dans ce qui est une représentation fictionnelle par emboîtement dont on ne sait in fine de qui elle émane – je n’en dis pas plus, on ne va pas spoiler le seul vague intérêt scénaristique du film), il sera toujours possible de prétendre que c’est une critique du patriarcat etc.

Autrement dit, un film qui est fait, dans sa construction et dans ses images, pour plaire aux suprémacistes et se conformer aux codes du patriarcat, mais qui veut quand même donner aux gens de gauche l’illusion qu’ils n’ont pas sombré dans la fange : un film à la Caroline Fourest ou à la Raphaël Glucksmann.

Sur la pirouette post-moderne du scénario : elle est tellement appuyée qu’on a envie de hurler pendant les dix dernières minutes. Oui, Roy adulte passe sa main pendant une minute sur les l’inscription gravée dans le bois où ne se trouve que le nom de son père ; oui, il est resté, à l’adolescence, dans la voiture sur le parking ; oui, l’ours est un produit de l’imagination de Tom…le bouquet étant le message du générique de fin expliquant en plusieurs phrases que cette histoire est inspirée de la vie de David Vann et que son père s’est suicidé après que son fils eut refusé de le suivre sur une île déserte, et que “David Vann a voulu imaginer ce qui se serait passé si...”… Aaaaargh, pitié…

Les paysages sont beaux mais filmés de façon conventionnelle, les plans sont plats d’un bout à l’autre, Swann Arlaud est médiocre, le montage est léthargique… rien à sauver…

05:04 Publié dans 2026, Tographe | Lien permanent | Commentaires (0)

mardi, 17 février 2026

Vivre et résister en pays gadjo (séminaire EHESS)

Passionnante séance, ce matin, du séminaire « Actualités de la recherche sur la colonialité » autour des structures tsiganophobes de l’État français.

Jérôme ‘Gigi’ Bonin, président du Mémorial des Nomades et Forains de France, a présenté son travail inédit sur l’histoire de la migration gitane entre Andalousie, Algérie, et Marseille. Outre des précisions sur les différentes communautés et les différents désignateurs, j’ai appris beaucoup de choses, pas seulement sur les camps et les formes multiples d’internement (article de Christian Eggers).

La journée de commémoration de l’extermination des gens du voyage et Rroms par les nazis est une journée de l’UE qui n’est pas reconnue par la France. En 2025 le préfet des Pyrénées-Orientales avait annoncé qu’il viendrait assister à la journée, mais une fois averti du fait que cela signifierait reconnaissance de l'Etat, il n’est pas venu.

La caravane n’est pas reconnue comme logement mais comme habitat, ce qui pose un grand nombre de problèmes administratifs, de droits civiques etc. Il a été question des travaux d'Emmanuel Filhol et d'Isabelle Jouanigot.

Une des plus grandes avancées récentes en sciences sociales est le terme de dislocation porté par la thèse de Théophile Leroy (Dislocation et génocide. La persécution des Manouches, Sinti et Yéniches du Rhin, 1938-1946), soutenue en novembre, pas encore publiée ni disponible au téléchargement. M. Bonin a également énuméré les différentes formes de discrimination qui se poursuivent, aux marges de la légalité, et les petites persécutions qui font système.

La suite de la séance a permis d’approfondir les questions de racisme environnemental, avec une trop brève présentation de ma collègue Mounia El Kotni, dont l’article sur les pesticides au Chiapas m’a beaucoup éclairé en amont du séminaire. Bien sûr, on a beaucoup cité les travaux de William Acker, un des premiers à m'avoir ouvert de grands champs de lecture et de réflexion sur la tsiganophobie.

12:27 Publié dans 2026, WAW | Lien permanent | Commentaires (0)

lundi, 16 février 2026

Paris, contrastes

Nous avons passé la matinée au Musée Guimet, où nous n’étions jamais allés, pour les collections permanentes, surtout Cambodge, Thaïlande, Indonésie, Japon. Nous y reviendrons, car nous n’avons pas du tout pu passer au premier étage. Après presque trois heures, nous avions envie de nous promener. Il faisait moins froid, avec même du soleil. C’était agréable, et nous avons traîné un peu le long de la Seine.

Sur le pont de Bir-Hakeim, en-dessous de l’étrange statue équestre, nous avons pu assister à un shooting photo aussi ridicule que malaisant, puis de là, à la librairie iranienne Perse en Poche, au vaste fonds mais qui choisit surtout de mettre en avant, pour les livres publiés récemment en France, des textes de droite voire d’extrême-droite.

Sur le pont de Bir-Hakeim, en-dessous de l’étrange statue équestre, nous avons pu assister à un shooting photo aussi ridicule que malaisant, puis de là, à la librairie iranienne Perse en Poche, au vaste fonds mais qui choisit surtout de mettre en avant, pour les livres publiés récemment en France, des textes de droite voire d’extrême-droite.

Nous sommes « remontés » jusqu’au Trocadéro, pour une autre expérience inédite, le Musée de la Marine, avec la très intéressante exposition Magellan.

Bien sûr, au retour, alors que nous étions arrivés avec 50 minutes d’avance à la gare, le train est parti, lui, avec 50 minutes de retard. Retour à 22 h 20 à la maison.

22:29 Publié dans 2026 | Lien permanent | Commentaires (0)