mardi, 23 décembre 2025

23122025 (Dinhut, Kincaid)

Ce matin, levé à 4 h 40, une fois le café fait (au piston), je me suis installé dans le fauteuil de la bibliothèque pour y poursuivre la lecture de Plak de Charlène Dinhut ; je reparlerai de ce livre, qui m’évoque à la fois le vieux film Les Gaspards (un effroyable nanard des années 70, il faut le dire (mais mythe familial)) et, pour l’écriture, autant Wittig que Savitzkaya.

J’ai reçu ce livre samedi, avec l’autre parution de janvier dans la collection Prose libre des éditions Quartett, grâce à Fanny Quément, je suppose, vu qu’elle a préfacé Plak. Les deux livres sont dédicacés par les deux autrices, dont l’une m’a gentiment féminisé·e. Merci beaucoup aux éditions Quartett ; ce n'est pas si souvent que cela qu'on m'envoie des livres [photo : post Instagram de remerciements, 20.12.2025].

Plak, que j’ai bientôt terminé, me plaît beaucoup. Un groupe de femmes, dont on ne comprend pas bien le statut existentiel – apparemment, elles sont convaincues qu’en mourant elles partent vivre « en haut » –, vit dans les souterrains, sous une grande ville, en évitant de se faire repérer par les égoutiers. L’autrice s’amuse à esquisser une utopie féministe sans jamais s’embourber dans un récit réaliste ou dans une quête de vraisemblance.

(J’ai des copies à corriger, et j’aurais aimé aussi évoquer Animal totem, film vu hier soir au cinéma. Je peux aussi écrire ici qu'aujourd'hui ma tante a soixante-dix ans.)

Hier soir, j’ai achevé la lecture de My Brother. ——— Je me suis tardivement à lire les livres de Jamaica Kincaid que je ne connaissais pas, et je le fais en mode binge-reading, mais quel choc, celui-ci, encore. Claire a vérifié hier, et apparemment, six de ses livres ont été traduits aux éditions de L’Olivier. Mon frère a été publié au Seuil, dans une traduction de Jean-Pierre Carasso et Monique Huet, trois ans seulement après l’édition américaine, en 2001.

Assez différemment de ses nouvelles – que j’adore –, Kincaid écrit en spirales, en ellipses ; elle creuse, répète, fait sombrer le lecteur dans un blanc avant de revenir vingt pages plus loin, en l’approfondissant, sur un détail qui avait semblé tomber ex nihilo. Sans doute a-t-elle été influencée par Beckett (la première phrase de Mr Potter…), George Lamming ou Gertrude Stein, mais ça n’explique pas grand-chose. Ses livres ont une force propre, une énergie stupéfiante (j’emploie l’adjectif à dessein).

Voici une page de My Brother, parmi tant d'autres, stupéfiantes :

Once, when I was looking for a new dress to wear to a ceremony during which my husband would receive an award, I bought a white dress with blue stripes, a dress I liked (though it was not the dress I finally wore to the ceremony, I later bought a plain white dress and wore that to the ceremony) because it reminded me of a dress worn by children (though it was a dress my own daughter, ten at the time, would never wear, too childish, she would say), and perhaps I bought it because I was just becoming old enough (I was forty-six) to want innocence again and old enough to convince any observer that the appearance of innocence at my age was meant to be my actual innocence at the age when I was actually innocent. I bought this dress; it had an Empire waistline, it had gathers under the breast, the length of the skirt came to just above my ankles. It was this dress I wore to my brother’s funeral. I bought it at the moment I was thinking of celebrating the honor my husband had been given, but it was that dress I wore to my brother’s funeral; and at the time I wore it to his funeral I thought to myself, I will never wear this dress again, I can never wear this dress again, and as I write this, it is true: 1 have never worn that dress again. I tried to give it away, but the person to whom I tried to give the dress was too old for it, she was sixty-one years old and was too short for it, the skirt dragged on the floor, and she was too stout for it, the zipper in the back would not go above the point that was her waist. And the airplane I flew on to his burial was blue, and the sky in which the airplane flew was blue, and there was the white of the clouds; and the water surrounding the land, the ground in which he was buried, that water was blue, and that water, the water surrounding the land in which he was buried, was sometimes flecked with white, the foam caused by the rush of the waves as they dashed against the shore. But the color blue did not run through all my memories, or all my experiences; on the whole, every scene, every memory remained itself, just itself, and sometimes a certain color might make memory more vivid and sometimes again, not so at all, just not so at all; sometimes a memory is without color, a dream is often like that, without color, but the absence of color does not mean an absence of truth, or truth in a way that one could understand as not a falsehood.

07:03 Publié dans 2025, Lect(o)ures | Lien permanent | Commentaires (0)

lundi, 22 décembre 2025

22122025

La dernière décade de 2025 a commencé. Parmi les projets bizarroïdes – et rapidement avortés – de ces carnets, il y avait eu cette tentative de découper l’année civile en 36 décades et demie. Ça me passera avant que ça me reprenne. (Dixit le schizo in me.)

Hier, pour la première fois, promenade du côté du nouveau quartier ; on peut difficilement nommer autrement ce dont on pourrait dire sinon qu’il s’agit de « nouvelles résidences », étant donné que c’est un ensemble d’une dizaine de petits immeubles, d’un parking, de plusieurs parkings à vélo, et que d’autres bâtiments encore sont en train de sortir de terre, le tout avec rues goudronnées, trottoirs, pistes cyclables. Les logements sociaux sont déjà occupés, depuis déjà quelques mois, et nous avons donc emprunté, à pied, la nouvelle rue qu’on voyait en passant depuis la rue Marie et Pierre Curie.

Nous avons ainsi découvert que cette rue a été nommée en l’honneur d’Ada Lovelace. Il me semblait que Françoise Guichard avait écrit, dans son Efemméride des Sciences, un sonnet aussi en l’honneur de cette précurseuse de l’informatique, mais en fait non, c’est plutôt Mary Sommerville, la mentoresse d’icelle, qu’elle avait mise en coupe réglée.

Entre Emezi, Otoo, Nabokov et – donc, pour les personnes ayant réellement existé – Lovelace, il y aurait de quoi concocter un joli projet, mais bon : ça lui passera avant que ça te reprenne.

08:33 Publié dans 2025, Autoportraiture, Kleptomanies überurbaines, Nathantipastoral (Z.) | Lien permanent | Commentaires (0)

dimanche, 21 décembre 2025

21122025

Levé depuis presque une heure et demie, ayant laissé tous mes livres en cours de lecture dans la chambre, je me suis enfin décidé à lire le recueil de nouvelles d’Ambai, autrice de langue tamoule, que j’ai emprunté il y a bientôt un mois. Les deux nouvelles lues, « Le manuscrit » et « De haute lutte », sont magnifiques : l’écrivaine y noue des éléments de la culture quotidienne tamoule – et plus largement indienne – à la mise en récit des questions d’émancipation féminine, avec un attachement particulièrement marqué pour la poésie et la musique. La traduction, par Dominique Vitalyos et Krishna Nagarathinam, a été publiée aux éditions Zulma en 2015.

C’est aujourd’hui le jour le plus court de l’année, et cette année ce sont mes parents qui viennent chez nous pour Noël ; ils doivent voyager aujourd’hui, en tentant d’éviter les barrages des éleveurs fanatisés par les poujadistes de la Coordination rurale, et qui voudraient faire pleurer sur quelques milliers d’animaux abattus par précaution sanitaire, alors qu’ils en massacrent plusieurs dizaines de millions chaque année, et que ce sont les conditions carcérales de l’élevage qui aggravent la propagation des virus comme la dermatose nodulaire. Le monde à l’envers.

Le jour le plus court, et bien gris a priori, comme hier où nous nous sommes promenés à Amboise – énième visite du château incluse – en passant entre les gouttes. La crêpe flambée au grand marnier était, dixit O*, délicieuse. Un manège diffusait Poker Face de Lady Gaga.

07:24 Publié dans 2025, Autoportraiture, Lect(o)ures | Lien permanent | Commentaires (0)

samedi, 20 décembre 2025

20122025

Aujourd’hui, premier jour de vacances, et j’en ai bien besoin ; nous en avons toustes bien besoin. L’idée serait de corriger mon gros paquet de copies (165 devoirs de L1) pendant la première semaine, quand nous recevrons la famille, et de me remettre à la traduction – un mois et demi d’interruption, deux mois de retard – pendant la seconde. Entre janvier et mars, je dois programmer 3 chapitres par semaine : mardi, mercredi et samedi, disons, tout en profitant des lundis sans émission de radio pour faire la jonction pour les chapitres les plus longs.

* *

*

L’année touche à sa fin, et j’aurai presque tenu mon pari d’un billet quotidien ; il y a 342 billets à ce jour, donc j’ai dû faire l’impasse onze fois. En 2026, je devrais peut-être modifier légèrement le défi. Il y a des projets pourtant peu chronophages que je n’ai pas menés à bien, comme la liste des livres lus ou des films vus (projets interrompus courant avril je crois), ou les Infortunés védiques, dont je n’ai écrit que cent poèmes.

06:42 Publié dans 2025, Flèche inversée vers les carnétoiles | Lien permanent | Commentaires (0)

vendredi, 19 décembre 2025

19122025

Les surveillances d’examen sont toujours aussi désarmantes. Ce matin, c’était l’épreuve de Concepts-clés en première année. La secrétaire avait beau avoir envoyé un mail précisant bien qu’il fallait arriver une demi-heure à l’avance et avoir sa carte d’étudiant·e, ce fut un festival. Il y a quelques jours, j’avais moqué gentiment les L3 pour leur difficile arrachage à l’enfance, car il leur semblerait normal d’organiser des goûters de Noël à l’université : ce matin, un étudiant de L1 a composé pendant une heure sans enlever son bonnet Pikachu. Enfin, entre 9 h 30 et 9 h 45 j’ai répété cinq fois que je ne voulais récupérer rien d’autre que les copies. À 9 h 47, une étudiante me demandait encore si elle devait « laisser le sujet à l’intérieur ».

14:44 Publié dans 2025, WAW | Lien permanent | Commentaires (0)

jeudi, 18 décembre 2025

18122025

Ce matin, en rentrant de poser la voiture au garage pour la vidange, j’ai avisé une affiche de Mathieu Boogaerts sur un panneau d’affichage libre, ce qui m’a permis de remarquer deux affiches « Joyeux Noël » fraîchement collées : il s’agissait d’affiches du Rassemblement National ; il y en avait deux autres au verso du panneau ; les quatre ont été prestement arrachées.

Peu après midi, en route pour la radio, j’ai vu une camionnette arrêtée près des jardins partagés ; de toute évidence, son conducteur était occupé à arracher les mêmes affiches ; juste après, sur la colonne d’affichage située près du centre commercial de L’Heure tranquille, un groupe d’étudiants était semblablement occupé, mais avec peine, ce qui m’a confirmé que j’avais eu de la chance de passer quand la colle était encore fraîche.

18:00 Publié dans 2025, Kleptomanies überurbaines | Lien permanent | Commentaires (0)

mercredi, 17 décembre 2025

17122025 (la gaze et la flaque)

Un an et un jour après avoir découvert l’emploi prépositionnel de absent – dans une page du livre d’Ekow Eshun, The Strangers – je l’ai retrouvé ce matin dans une page du livre formidable de Jamaica Kincaid que je finis de lire, Mr Potter. Et le lendemain de mon dernier cours consacré aux écritures féminines de la Caraïbe, au cours duquel j’ai noté au tableau la différence entre les noms poodle et puddle, je trouve le mot puddle dans ce même livre de Kincaid, alors que je pense ne pas avoir lu – ou entendu – le mot puddle depuis une éternité.

Hier aussi, j’ai vérifié pendant le cours la prononciation de gauze et me suis aperçu que je ne prononçais ce mot ni selon la norme britannique ni selon la norme américaine, et donc très probablement que je le prononçais mal, ce qui fort heureusement n’est pas très grave car avais-je vraiment eu besoin du mot gauze en cours ou dans une situation professionnelle avant ? Comme me l’a dit facétieusement une des étudiantes quand je leur ai dit que j’avais bien fait de vérifier et quand je leur ai fait entendre la prononciation britannique puis la prononciation américaine : « et la prononciation caribéenne, Monsieur ? »

07:44 Publié dans 2025, Ce texte n'existe pas, WAW, Words Words Words | Lien permanent | Commentaires (0)

mardi, 16 décembre 2025

16122025

Hier soir avait lieu la petite réception en l’honneur d’Ahmad Ashour, chercheur palestinien accueilli par le laboratoire InTru au sein de notre université depuis août dans le cadre du programme PAUSE, en présence du président de l’université et de Stéphanie Meissonnier et Marie Desplechin pour le partenariat avec Bibliocité.

Aujourd’hui j’assure mes deux derniers cours du semestre avant le pot de Noël du département d’anglais. Impression de baigner en permanence dans la dissonance la plus totale.

08:56 Publié dans 2025 | Lien permanent | Commentaires (0)

lundi, 15 décembre 2025

15122025

Aujourd’hui nous avons enregistré, Sébastien et moi, l’émission consacrée à De Funès et au plurilinguisme, qui était en projet depuis le printemps dernier ; c’est assez fréquent pour cette émission de radio, que je me trouve à tourner autour du pot ou à mettre plusieurs mois à convaincre telle ou telle personne de faire une émission sur tel ou tel sujet. Cette fois-ci c’était beaucoup plus ludique qu’habituellement, même si, d’une part, la plupart des émissions se font dans la bonne humeur, et si, d’autre part, on a abordé plein de sujets tout à fait sérieux, et qui mériteraient de véritables recherches.

17:00 Publié dans 2025, ILMC | Lien permanent | Commentaires (0)

dimanche, 14 décembre 2025

14122025

Lors d’une virée à Paris, au cours de laquelle nous avons visité l’exposition Greuze au Petit Palais et les expositions consacrées à Tyler Mitchell (très bien), Sarah Van Rij (idem) et Edward Weston (froid, ennuyeux – à l’exception de quelques paysages et de ses trois sublimes photos de poivrons) à la Maison Européenne de la Photographie, nous avons, Claire et moi, fait la surprise de souhaiter son anniversaire à ma sœur de vive voix, avec la complicité de mon beau-frère. Delphine m’a confirmé que, d’après elle, la dernière fois qu’on s’est vus en vrai pour son anniversaire remontait à nos années d’adolescence dans les Landes, à moins peut-être que le 14 décembre soit tombé sur un week-end à l’époque où je vivais à Paris ou à Beauvais.

Lors d’une virée à Paris, au cours de laquelle nous avons visité l’exposition Greuze au Petit Palais et les expositions consacrées à Tyler Mitchell (très bien), Sarah Van Rij (idem) et Edward Weston (froid, ennuyeux – à l’exception de quelques paysages et de ses trois sublimes photos de poivrons) à la Maison Européenne de la Photographie, nous avons, Claire et moi, fait la surprise de souhaiter son anniversaire à ma sœur de vive voix, avec la complicité de mon beau-frère. Delphine m’a confirmé que, d’après elle, la dernière fois qu’on s’est vus en vrai pour son anniversaire remontait à nos années d’adolescence dans les Landes, à moins peut-être que le 14 décembre soit tombé sur un week-end à l’époque où je vivais à Paris ou à Beauvais.

23:10 Publié dans 2025, BoozArtz, Hors Touraine | Lien permanent | Commentaires (0)

vendredi, 12 décembre 2025

12122025

Hier soir, sublime concert de Mathieu Boogaerts avec ses 3 musiciens, dans le cadre de la tournée Grand Piano. C’était au Bateau Ivre. Je ne l’avais entendu en concert qu’en 2005, à La Riche, alors que nous sommes des fans inconditionnels de la première heure. Il faut dire que nous « sortons » rarement.

Le concert a duré deux heures et des poussières, avec un programme de 19 chansons suivies de 5 bis (dont trois à la guitare solo – Ondulé bien entendu). Il a chanté neuf des douze chansons du dernier album, mais pas ma préférée, Pas drôle. Claire avait dû renoncer à son billet, à cause d’une réunion parents/profs débordant au-delà de 20 h.

09:05 Publié dans 2025, Autres gammes | Lien permanent | Commentaires (0)

jeudi, 11 décembre 2025

11122025

Après avoir préparé, routinièrement, mon premier café, j’ai vu, en arrivant dans le bureau-bibliothèque, que j’avais laissé mon ordinateur en veille… depuis hier midi… Signal presque imperceptible (et qu’en tout cas je n’ai perçu ni en préparant mon cartable en début d’après-midi ni en rangeant mes affaires hier soir), le petit point orange clignotant en bas à droite de l’écran clignotait. Silly me.

05:57 Publié dans 2025 | Lien permanent | Commentaires (0)

mercredi, 10 décembre 2025

10122025 (instits bornées et sales connes)

Il y a quatre semaines l’académicien Éric Neuhoff traitait la linguiste Julie Neveux de « petite instit bornée ».

Voici ce qu’écrivait Beauvoir en 1962 dans l’épilogue de La Force des choses : « Souliers plats, chignon tiré, je suis une cheftaine, une dame patronnesse, une institutrice (au sens péjoratif que la droite donne à ce mot). »

Je suis conscient de noter ceci alors que la dernière sortie misogyne et hétéropatriarcale qui fait la une est le fait que Brigitte Macron ait traité de « sales connes » des militantes féministes manifestant contre les violences sexistes et sexuelles. D’ailleurs, j’écris sortie comme on dirait sortie de route, alors qu’en fait c’est systémique : Brigitte Macron est du côté de Depardieu, d’Hanouna, et donc – en toute logique – du droit des violeurs (bourgeois) bénéficiant d’un non-lieu à se refaire grassement la cerise sur le dos de leurs victimes.

22:05 Publié dans 2025, Indignations | Lien permanent | Commentaires (0)

mardi, 09 décembre 2025

09122025

L’année 2025 touche à sa fin, et, à quelques rares exceptions près (5 ou 6 jours, je dirais) j’ai tenu le rythme en publiant un billet chaque jour, parfois en trichant un peu, c’est-à-dire en allant pêcher dans mes publications sur les réseaux sociaux pour échafauder a posteriori tel ou tel commentaire. Tant que je ne serai pas débarrassé de l’énorme traduction en cours (que je dois rendre fin mars) et du cours d’agrégation, il ne sera pas question de me mettre à écrire vraiment, et notamment l’essai que je projette ; ici, je jette quelques bribes, comme je le fais depuis 20 ans et demi (depuis 246 mois, si on veut), avec des phases de jachère.

*

* *

Hier soir j’ai presque fini de lire – mais c’est un très long livre – La force des choses. Bien sûr, Beauvoir m’agace toujours dans ses biais de bourgeoise qui pense s’être déconstruite alors que bien des dingueries lui échappent, mais c’est perspicace, précis, nourrissant. Je suis très frappé de la description qu’elle fait des années de la guerre d’Algérie, et de sa détestation générale de la France, de son dégoût d’être française. Il faudrait citer certains passages, et peut-être le ferai-je, mais tout de notre situation actuelle s’y trouve : la police raciste qui massacre et l’opinion publique qui consent, par conformisme et racisme ; la presse muselée ou vendue ; la conviction de s’enfoncer dans le fascisme quotidien qu’a fort bien décrypté Quintane dans son dernier livre ; le danger qu’il y a à manifester…

Les pages sur le Brésil m’ont donné envie de lire Jorge Amado.

07:56 Publié dans 2025, Lect(o)ures | Lien permanent | Commentaires (0)

lundi, 08 décembre 2025

08122025

Hier soir nous avons regardé le Frankenstein de Guillermo del Toro. Rarement vu un tel imbroglio, un tel méli-mélo de kitsch, de grandiloquence et de facticité. Toutes les images ont l’air trafiquées. Quant au roman de Mary Shelley, presque rien n’est conservé de l’intrigue, et ce qui en reste fait systématiquement l’objet de déviations, voire de parfaits contresens. Del Toro fait de la Créature une sorte de Superman immortel, ce qui est aussi inintéressant dans l’idée que débile du point de vue de l’intrigue. Claire a lu des critiques, dont celle de Libération qui parle de la grande fidélité au roman ; le ou la critique s’est ici trahi·e car une telle affirmation consiste à avouer qu’on n’a pas lu le roman et qu’on recopie le dossier de presse.

Une soirée aussi ennuyeuse qu’ignoble, avec quelques fous rires, comme dans la scène ridicule où la chaumière est attaquée par une meute de loups (totalement absents du roman bien sûr) et où la Créature se débarrasse d’un des loups en train de lui dévorer le dos en lui arrachant d’abord la fourrure, puis en arrachant le corps pelé qui continuait de la mordre…

08:20 Publié dans 2025, Tographe | Lien permanent | Commentaires (0)

dimanche, 07 décembre 2025

07122025

En train de relire les 4 premiers chapitres du colossal mémoire de master d’une étudiante italienne tout en gardant un œil et une oreille sur la fin — catastrophique pour l’Angleterre — du deuxième test match en Australie.

Le commentateur vient de dire, au moment du “dinner break” : The Gabbatoir has made a new victim again. The English XI have been outbatted and outthought again.

Pour comprendre la première phrase il faut savoir que le terrain où se joue le match est à Brisbane, et se nomme « The Gabba », de sorte qu’il ne serait guère possible de chercher à transposer le jeu de mots. Pour ce qui est des verbes préfixés en out- (un grand classique de la langue anglaise), il n’y a pas d’autre solution que de procéder au traditionnel chassé-croisé (avec un sacré foisonnement) :

Le 11 anglais s’est laissé surpasser dans sa conception du jeu et dans son maniement de la batte.

Le préfixe out- est recatégorisé en verbe avec sens passif (on aurait pu traduire, plus platement, par a été battu). Les deux verbes bat et think ont été recatégorisés en syntagmes prépositionnels, mais je n’ai pas réussi à éviter un double étoffement. Imaginez la traduction suivante : Le 11 anglais a été vaincu par la batte et par la pensée. Même en changeant les prépositions, un tel énoncé est incompréhensible (me semble-t-il).

12:12 Publié dans 2025, Translatology Snippets | Lien permanent | Commentaires (0)

samedi, 06 décembre 2025

06122025

Aujourd’hui, clic clac clic clac clic-clac-clique, c’est la saint Nicolas, et il faut presque se forcer pour ne pas parler travail, talk shop, dans ces carnets. Pour dire quoi ? qu’on a commencé avant-hier une série américaine d’une mollesse et d’une médiocrité scénaristique totales (The Beast in Me, passez votre chemin) ? Qu’une étudiante hier matin, avant le début du cours, racontait à ses potes qu’elle s’était endormie la veille à 11 h « pour une petite sieste » et qu’elle s’était réveillée sept heures plus tard (ceci pour expliquer qu’elle ne s’était pas endormie avant 3 h du matin) ? Ou que j’ai enfin vu, en faisant le tour complet de la place des Halles – et en découvrant quelques menus changements car c’est tout près de la faculté mais je n’y vais jamais –, la permanence de ce guignol dangereux d’Alfandari, lequel était tout seul à l’intérieur en train de pianoter sur son ordinateur ?

*

* *

La « place des Halles » s’appelle place Gaston-Paillhou, de même que la « place du Monstre » se nomme place du Grand-Marché.

*

* *

Paillhou s’écrit bien avec deux l suivis d’un h, et on en apprend davantage à son sujet grâce à un article d’Ici Touraine (anciennement France Bleu) remarquablement écrit et à la syntaxe tout à fait stupéfiante :

Un autre nom bien connu des tourangeaux est associé à l’hôpital Clocheville : celui de Gaston Paillhou (la place voisine porte son nom). Cet ami d’enfance de Gatien de Clocheville, devenu fils adoptif de la comtesse pauline de Clocheville, sera son délégataire et poursuivra son œuvre en développant l’hôpital. Sa mort, lui aussi fera don de biens immobiliers au bénéfice de l’hospice, permettant son expansion.

06:26 Publié dans 2025, Moments de Tours | Lien permanent | Commentaires (1)

vendredi, 05 décembre 2025

05122025 (Scale Boy)

Vous le savez sûrement vu mes rabâchages, le nouveau livre de Patrice Nganang, Scale Boy, paraîtra début janvier aux éditions Farrar Straus & Giroux. En voici un chapitre dans la Paris Review.

Patrice Nganang a écrit ce livre en anglais, tout comme, jadis, la première version complète de Mont-Plaisant (Mount Pleasant), avant de s’autotraduire en français. Et c’est un texte formidable, une autobiographie d’enfance qui s’inscrit dans le cadre du Cameroun post-colonial et dont les derniers chapitres décryptent ce qui s’est passé à la tête du pays, et dans le pays lui-même, au moment du coup d’État manqué contre Paul Biya en 1984. Avec Nganang, le privé est foncièrement, forcément politique.

Pour moi qui ai eu la chance de lire ce livre splendide et inspirant au début de l’été (et qui aurai peut-être la chance de le traduire en français, on verra ce que 2026 nous réserve), je ne peux que conseiller aux personnes lisant l’anglais de foncer.

09:11 Publié dans 2025, Affres extatiques, Lect(o)ures | Lien permanent | Commentaires (0)

jeudi, 04 décembre 2025

04122025

J’évite habituellement de faire travailler mes étudiant·es de L3 Anglais, dans le cours de traductologie, sur des comparaisons de traductions de L’Étranger, car je trouve vraiment cela paresseux.

Paresseux, pourquoi ? Un exemple récent pour expliquer cela. La plupart des articles de presse qui ont paru récemment pour vanter l’impossibilité de confier les traductions littéraires à des IAg (et donc en supputant que toute traduction non littéraire est automatisable (!!)), et jusqu’à certains billets LinkedIn écrits par des traducteurices totalement inconscient·es de se tirer une balle dans le pied, citaient les différences entre deux traductions du célèbre incipit. (Note au passage : il y a sept traductions répertoriées du roman en anglais. En comparer deux, les mêmes, est également paresseux, facile.)

Pourquoi donc ai-je « plongé » pour ce dernier cours du semestre, que j’assurerai vendredi 12 décembre ?

Plusieurs raisons à cela :

- Il y a toujours, dans une promo d’une centaine de jeunes adultes, une poignée qui connaît le roman. J’aime leur faire découvrir, et leur donner envie de lire des auteurices inconnu·es, mais un classique identifié, de temps en temps, c’est bien aussi.

- Après avoir vu le film d’Ozon au début du mois dernier, j’ai eu envie de jeter un œil à certaines des scènes, dont celle du chapitre 2, ici donnée.

- Le point que j’ai surligné en jaune, dans la première traduction publiée, doit — avec quelques autres, pour un extrait qui fait à peine une page de Folio — convaincre de la nécessité des retraductions.

18:30 Publié dans 2025, Translatology Snippets | Lien permanent | Commentaires (0)

mercredi, 03 décembre 2025

03122025 (Martin Chilton, suprémaciste monolingue ?)

C’est un grand classique des fins d’année dans la presse anglophone : les listes des 10, 15 ou 50 meilleurs livres de l’année. Bien sûr je regarde toujours cela avec le regard circonspect du traductologue et en chaussant mes lunettes post-coloniales.

Le dernier article de ce genre vient de paraître sous la plume de Martin Chilton, pour The Independent. L’introduction de l’article est tout à fait savoureuse :

Narrowing down the best books of 2025 to a list of 15 inevitably means leaving out fine works, including Shadow Ticket, the first novel by Thomas Pynchon in 12 years , and We Do Not Part by Nobel Prize in Literature winner Han Kang.

The year marked what would have been Jane Austen’s 250th birthday, and following the example of her Pride and Prejudice character Caroline Bingley, who said, ‘I declare after all there is no enjoyment like reading’, I have selected books that were, in the main, simply a joy to read.

D’accord pour exclure un récent Prix Nobel, ou Thomas Pynchon, aucun des deux n’ayant peut-être besoin d’être mis en avant. Toutefois, comme on devait s’y attendre, les quinze livres retenus sont tous – contrairement à celui de Han Kang – écrits en anglais. Tous. Pas une seule traduction. Ce qui fait donc plaisir (simply a joy to read) à Martin Chilton, c’est de se retrouver entre soi, dans le gentil petit cocon de l’ancien Empire britannique.

Et encore, il faudrait préciser, car parmi les auteurices on trouve onze Anglais·es, deux Américaines (Katie Kitamura et Amanda Quaid), une Indienne (Arundhati Roy) et une Irlandaise (Anne Enright). Quitte à ne lire que des anglophones, ce qui est déjà ahurissant, pourquoi ne choisir aucun livre écrit par des auteurices d’Afrique, ou d’Océanie, ou des Caraïbes ? Voyons, voyons, je me demande…

10:51 Publié dans 2025, Questions, parenthèses, omissions | Lien permanent | Commentaires (2)

mardi, 02 décembre 2025

02122025

En train d’écouter l’émission dans laquelle Pierre-Édouard Deldique recevait Camille Froidevaux-Metterie pour la parution de l’ouvrage collectif Théories féministes, je suis toujours captivé par la grande clarté de la philosophe. Plusieurs articles de cet ouvrage ont l’air passionnants, comme celui sur le féminisme institutionnalisé et la silenciation des luttes.

Un peu choqué tout de même qu'elle prétende que le reflux anti-féministe, ou backlash, se situe surtout aux États-Unis, en Italie et en Hongrie, comme si la fascisation ne menaçait pas les luttes de façon très concrète dans notre pays ; agacé aussi que la question des féminismes non blancs soit réduite à une perspective « différentialiste », et qu’elle ait parlé de cultures « minoritaires » au sein des sociétés occidentales, alors qu’il ne s’agit pas nécessairement de « cultures », et surtout qu’elles sont minorisées, et non minoritaires. Par ailleurs, Awa Thiam, que cite en passant la philosophe, ne s’exprime pas au nom d’un afroféminisme minorisé en Europe, mais depuis l’espace africain. Froidevaux-Metterie a tout à fait raison de parler de l'invisibilisation des féminismes noirs africains, mais alors pourquoi insister autant sur Gloria Anzaldua (dont tout le monde dans le milieu se gargarise depuis plusieurs années, sans la lire d'ailleurs) en continuant d'invisibiliser les féminismes africains non francophones ?

Il a été beaucoup question de décentrement aussi lors des débats du festival Plumes d’Afrique ce week-end, et je regrette vraiment que mon étudiante N* ait abandonné sa thèse, qui était partie sur des rails absolument parfaits, et qui promettait de déconstruire aussi la notion de queer pour l’espace nigérian.

08:15 Publié dans 2025 | Lien permanent | Commentaires (0)

lundi, 01 décembre 2025

01122025

Aujourd’hui a été diffusée la vingt-sixième émission de I Love Mes Cheveux. Je l’avais enregistrée jeudi 20 novembre en début d’après-midi, avec quatre des étudiantes qui suivent mon cours de deuxième année autour des voix de poètes et écrivaines hispanophones et anglophones des Caraïbes. Je ne reviens pas ici sur ce que je tente, depuis trois ans, de ce cours, car il suffit d’écouter l’émission, en quelque sorte, et aussi car j’en ai dit quelques mots au lendemain de l’enregistrement.

Ce que je veux noter ici, c’est que je me suis beaucoup replongé dans l’anthologie bilingue The Sea Needs No Ornament, dont je viens même de commander un second exemplaire afin de pouvoir l’offrir. Il faudrait vraiment traduire cette anthologie, telle quelle, avec l’excellente préface.

18:15 Publié dans 2025 | Lien permanent | Commentaires (0)

samedi, 29 novembre 2025

29112025

Idée d’épigraphe, voire d’épitaphe :

« Si on veut faire éclater des baudruches, il ne faut pas les flatter mais y mettre les ongles. »

(Simone de Beauvoir, La Force des choses, II, vi)

09:05 Publié dans 2025, Aphorismes (Ex-exabrupto) | Lien permanent | Commentaires (0)

vendredi, 28 novembre 2025

28112025

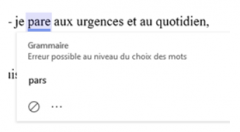

Nuits courtes assez régulièrement ces temps-ci, et du retard dans le travail – je pare aux urgences et au quotidien, disons. Le plus étrange est que c’est Claire qui dort mal.

Aujourd’hui ça va être long encore : 7 h 30 de cours entre 8 h et 18 h 30, puis compétition de tennis de table à Saint-Cyr. Très content de mon entraînement d'hier, avec des revers globalement plus efficaces mais trop de déchet, et un essai de nouveau service court. Ça risque quand même de se solder par trois défaites ce soir, mais bon... cela n’a guère d’importance, tant que je m’amuse.

Demain, première journée du « temps fort » Plumes d’Afrique.

05:12 Publié dans 2025 | Lien permanent | Commentaires (0)

jeudi, 27 novembre 2025

27112025

J’ai publié aujourd’hui sur Facebook le paragraphe de La Force des choses (I, iv) ci-dessous, qui n’a suscité aucune réaction. J’avais fait exprès de ne rien en dire : seul le texte. Or, il est très intéressant, car tout en étant pleinement consciente de ne pas pouvoir adopter le point de vue des « indigènes » colonisés, Beauvoir les décrit sans se défaire d’un regard colonial piqué d’orientalisme. Elle pressent, lors de ce périple africain de 1950, certaines des analyses de Fanon, mais que n’avait-elle lu Du Bois… La dernière phrase semble illustrer si parfaitement la théorie de la double consciousness…

Le matin, une auto fournie par l’administrateur nous transporta dans la forêt. Nous vîmes sous un arbre le fétiche d’un village : une grosse boule hérissée de plumes très sales ; les femmes, vêtues d’un pagne, portaient en guise d’ornements des osselets d’ivoire incrustés dans leur menton (cela me rappela cette dent que j’avais extirpée un jour de mon menton) ; grandes, robustes, les cheveux enduits de beurre de cacao à l’odeur écœurante, deux d’entre elles pilaient des grains dans un mortier ; sur les marches d’un escalier (certaines des huttes, misérables, avaient deux étages) parmi d’autres enfants tout nus était assis un petit albinos ; sa peau décolorée ne paraissait pas naturelle ; on aurait dit qu’un acide l’avait décapée et qu’elle ne suffisait plus à le protéger. Nous étions tout près de la ville, et pourtant cette population semblait perdue au fond de brousses où le temps n’avait pas coulé. En repartant, nous avons croisé sur la route de jeunes garçons à bicyclette, vêtus à l’européenne, l’air vif, qui habitaient eux aussi ce hameau : en quelques années les enfants nus deviendraient des adolescents adaptés à ce siècle. Nous aurions bien voulu savoir comment les jeunes cyclistes vivaient cette double appartenance.

22:23 Publié dans 2025, Flèche inversée vers les carnétoiles | Lien permanent | Commentaires (0)

mercredi, 26 novembre 2025

26112025 (une phrase incompréhensible de Beauvoir)

Depuis quelques jours, j’ai repris – en parallèle d’autres lectures – les Mémoires de Simone de Beauvoir, et donc le troisième tome, La Force des choses. Il y a, page 1163 dans le Pléiade, une phrase que je ne comprends pas du tout et que je donne ici seule, car le contexte n’aide vraiment en rien :

Au soir, le commandant C. nous conduisit en jeep jusqu’au barrage du Niger, à travers une nature médiocrement boisée et sans beauté ; sur la route en latérite rouge, j’ai réalisé ce que j’avais entendu dire, sans trop y croire : une auto ne résiste à la tôle ondulée que si elle dépasse quatre-vingts kilomètres à l’heure, sinon les trépidations la brisent.

C’est la dernière partie de la phrase, celle après le deux-points, qui m’est inintelligible.

07:16 Publié dans 2025, Lect(o)ures, Questions, parenthèses, omissions | Lien permanent | Commentaires (0)