mercredi, 08 octobre 2025

08102025

À défaut de vous retrouver dans le magma et la mélasse de la basse politique macronienne saurez-vous deviner, avec l'indice ci-après, quel livre publié ce mois et reçu aujourd'hui je suis en train de lire ?

Saint-Amant (1594-1661)

Parbleu ! j’en tiens, c’est tout de bon.

Ma libre humeur en a dans l’aile,

Puisque je préfère au jambon

Le visage d’une donzelle.

Je suis pris dans le doux lien

De l’archerot idalien.

Ce dieutelet, fils de Cyprine,

Avecques son arc mi-courbé,

A féru ma rude poitrine

Et m’a fait venir à jubé.

Mon esprit a changé d’habit :

Il n’est plus vêtu de revêche,

Il se raffine et se fourbit

Aux yeux de ma belle chevêche.

Plus aigu, plus clair et plus net

Qu’une dague de cabinet,

Il estocade la tristesse,

Et, la chassant d’autour de soi,

Se vante que la politesse

Ne marche plus qu’avecques moi.

Je me fais friser tous les jours,

On me relève la moustache ;

Je n’entrecoupe mes discours

Que de rots d’ambre et de pistache ;

J’ai fait banqueroute au pétun ;

L’excès du vin m’est importun :

Dix pintes par jour me suffisent ;

Encore, ô falotte beauté

Dont les regards me déconfisent,

Est-ce pour boire à ta santé !

09:30 Publié dans 2025 | Lien permanent | Commentaires (0)

mardi, 07 octobre 2025

07102025

« Lecornu reprend son rocher comme Sisyphe, on ne sait pas de quel côté ça tombera... Est-ce que ça tombera du bon côté ? » (Yaël Goosz)

Alors, en fait, le mythe de Sisyphe ne marche pas comme ça du tout.

20:30 Publié dans 2025, Aphorismes (Ex-exabrupto) | Lien permanent | Commentaires (0)

lundi, 06 octobre 2025

06102025

Nuit courte, criblée de rêves pénibles, comme souvent ces derniers temps (très inhabituellement pour moi qui ne me rappelle jamais mes rêves, depuis l’adolescence à peu près). En attendant que chauffe le café, j’ai vu s’allumer les réverbères, un sur deux, comme depuis 2020. Je ne sais plus si je l’ai déjà écrit dans ces carnets cette année, mais ça m’a traversé l’esprit que l’extinction totale des lampadaires, mise en place plus récemment, a sans doute à voir avec le nombre grandissant d’oiseaux dans notre jardin l’été.

Pas d’émission de radio aujourd’hui, car trop de travail ; je suis à la bourre pour tout (et déjà en retard pour le planning de The Second Emancipation). Lundi prochain j’enregistrerai une émission l’après-midi, qui ne sera diffusée que le 20. Comme il doit y en avoir une, également diffusée en différé, le 27, je tiendrai l’engagement de « deux émissions par mois ».

05:17 Publié dans 2025 | Lien permanent | Commentaires (0)

dimanche, 05 octobre 2025

05102025

Premier retour en images sur le premier colloque “Narrating (Hi)Stories in Decentering Europe” organisé par NEOLAiA | European Universities Alliance et Universidad de Jaén. Présent au sein d’une importante délégation de l’Université de Tours, j’ai pu modérer le 2 octobre un panel très riche sur la déconstruction du concept de nation, avec un dialogue passionnant entre méthode sociologique, écriture créative et littérature de témoignage.

J’ai aussi présenté, le 1er octobre, une communication qui dresse un premier bilan, très bref, de mon gros projet de recherche sur Ama Ata Aidoo, Amma Darko, Patrice Nganang et le plurilinguisme comme force de décentrement par rapport aux langues coloniales. Les panels parallèles m’ont empêché d'entendre toustes mes collègues, mais on aura sans doute l'occasion de lire une sélection d'articles correspondant aux travaux les plus en pointe.

Enfin, le colloque a été l'occasion d'établir un dialogue avec plusieurs collègues des universités de Jaén, Örebro, Suceava et Ostrava en vue de futures collaborations, tant au plan pédagogique que pour des recherches collaboratives.

(recyclage éhonté de post LinkedIn)

19:22 Publié dans 2025, Hors Touraine, WAW | Lien permanent | Commentaires (0)

samedi, 04 octobre 2025

04102025

Voyage retour qui a commencé de façon catastrophique, mais la suite très agréable, grâce notamment à la compagnie de Pako et d’Emmanuelle, avec qui j’ai encore beaucoup discuté, qui m’a raccompagné en voiture en me faisant gagner trois heures sur l’heure – tardive au possible – d’arrivée de mon train.

Même pas envie de raconter la merde du matin. C’est passé, c’est du passé.

Hier soir, par contre, soirée très agréable, avec tous les collègues de la colocation ainsi que les parents d’A*, venus d’Alicante. Petite taverne où nous avons bien mangé, avec vermouth pour attaquer, puis dernier verre en ville au son de la fanfare de minuit. Il aura fait autour de 27-29 pendant tout le séjour ; en Touraine, il fait plus frisquet.

20:50 Publié dans 2025 | Lien permanent | Commentaires (0)

vendredi, 03 octobre 2025

03102025

Dernier jour du colloque, qui a inclus une séance de travail très intéressante pour essayer de faire émerger les possibilités de collaboration pédagogique entre collègues présents de l’alliance. Ce qui est très positif, c’est que je vais surtout mettre des collègues de Tours qui n’étaient pas présent·es en relation avec des collègues d’Örebro ou d’Ostrava qui étaient là : on élargit la perspective.

Pendant ce temps, les nouvelles du monde sont toujours plus terribles, et la dissociation toujours à deux doigts de me faire voler le crâne en éclats.

19:15 Publié dans 2025 | Lien permanent | Commentaires (0)

jeudi, 02 octobre 2025

02102025

Hier, longue et intense journée, et celle d’aujourd’hui aussi.

Hier, j’ai présenté ma communication au milieu d’une journée bien chargée, qui s’est terminée par une visite guidée plutôt sportive du vieux Jaén et une dégustation œnologique agrémentée de tapas. Aujourd’hui, j’ai, entre autres, présidé le dernier panel ; de façon assez amusante, j’ai été complimenté par plusieurs personnes pour mes qualités de modérateur, alors que ma communication n’a pas donné grand-chose. Ce soir a lieu le dîner de gala, suivi d’une représentation de flamenco (non sévillan).

Comme quelques autres, le 2 octobre est toujours une journée difficile, même quand je n’ai guère le temps de me perdre dans mes pensées.

19:16 Publié dans 2025 | Lien permanent | Commentaires (0)

mercredi, 01 octobre 2025

01102025

Nous vivons, pour quatre nuits et quatre jours, dans la même maison, à Jaén. Nous, c’est-à-dire quatre collègues et moi-même ; à partir d’aujourd’hui, un sixième (J*) nous rejoint.

(En lisant, dans la demi-heure qui précède, plusieurs chapitres d’un livre d’Ananda Devi, j’avais commencé à former ces phrases dans ma tête, mais une fois face à l’écran je n’ai que des phrases lamentables : c’est le propre des grands livres, de donner envie d’écrire et de nous montrer que nous n’y arriverons jamais. Je pourrais recommencer, mais je n’ai pas le temps, et ce n’est pas le sujet de ce billet.)

Nous vivons donc, pour quatre jours et quatre nuits, dans une belle maison mitoyenne d’une rue calme de Jaén, quatre chambres pour six, et ce matin, peu avant six heures, me réveillant progressivement en raison tant des bruits de la ville que de la lumière qui filtre à travers les volets qui n’en sont pas, je me suis dit que j’allais me lever, puis, passant devant la porte ouverte de la chambre occupée par mes deux collègues A* et C*, je me suis dit qu’ils dormaient la porte ouverte et que ce n’était guère prudent s’ils voulaient pas être dérangés très matinalement par des olibrius dans mon genre ; incapable d’imaginer que je ne suis pas le premier d’une maisonnée à me lever, j’ai été amusé et surpris de découvrir, en descendant l’escalier, la lumière allumée, le café préparé et mes deux collègues à la table de la salle à manger, face à face, chacun à son ordinateur, affairé à reprendre sa communication pour la journée (à l’exception de J* nous « passons » toustes aujourd’hui).

Hier soir, quand je suis arrivé, à neuf heures passées, après quatorze heures passées dans le train, la navette, l’avion et deux cars différents, les trois comparses déjà arrivés étaient ressortis dîner, et je me suis trouvé seul, à choisir ma chambre (j’ai pris celle de devant) et à prendre une rapide douche qui m’a immédiatement rajeuni de quinze ans : je n’en avais plus que soixante. Aujourd’hui, je parle en milieu d’après-midi, et j’ai préparé une communication trois fois trop longue, ce qui est inévitable vu que d’une part on est censé développer une argumentation susceptible de donner lieu à un article d’une dizaine de pages, et que d’autre part la communication elle-même ne doit pas dépasser vingt minutes, ce qui correspond à quatre ou cinq pages si on ne veut pas parler à un rythme de mitraillette. J’en ai l’habitude, et contrairement à A* et C*, j’ai déjà décidé ce que je sabrerai ; pas besoin de reprendre mon diaporama. Par contre, cet ordinateur n’a plus que 40% de batterie : je serais bien avisé d’aller le rebrancher un peu.

07:01 Publié dans 2025, Hors Touraine | Lien permanent | Commentaires (0)

mardi, 30 septembre 2025

30092025 (en transit entre Malaga et Jaén)

17:48 Publié dans 2025, Hors Touraine, Zestes photographiques | Lien permanent | Commentaires (0)

lundi, 29 septembre 2025

29092025

Me voici à Paris, invité à assurer la première séance du séminaire « Ecrire et traduire au féminin » à l’ITEM. Grand honneur, et stress équivalent. À l’origine, j’avais évoqué avec ma collègue Claire Riffard la mine de tapuscrits et documents inédits que j’avais pu découvrir et consulter dans les archives personnelles de Patrice Nganang, mais comme Ananda Devi m’a aussi confié quelques documents permettant d’éclairer son travail d’auto-traduction dans l’édition indienne (en anglais) de Pagli, j’ai proposé d’intervenir sur ce sujet, conforme au thème du séminaire. Nous verrons plus tard pour l’impressionnante masse de documents dont je dispose pour Patrice Nganang (et dont je me servirai déjà pour ma communication d’après-demain à Jaén).

Attablé dans un café, car mon train arrivait très tôt (le séminaire n’a lieu que cet après-midi), je relis mes notes, j’ajoute des pattes-de-mouche, et je relis aussi Deux malles et une marmite. Le chapitre 3 de cet essai sublime, qui pourrait – avec l’immense corpus d’Ananda – lui valoir le Nobel (mais il faudrait qu’il soit traduit), me frappe soudain pour un tout autre objectif : au second semestre, je vais donner un nouveau cours, cinq séances de deux heures, au sein du module d’ouverture « Grands Textes », ouvert à l’ensemble des L1 de la faculté Lettres & Langues.

Bien entendu, j’ai eu bien du mal à restreindre mon choix à cinq « grandes » œuvres de la littérature africaine et antillaise, et, comme je compte proposer une critique du concept même de patrimonialisation (les fameux « grands textes »), il n’y aura pas mieux que d’ouvrir la première séance avec une lecture du chapitre 3 de Deux malles et une marmite.

Confirmation, encore et toujours, que tout se tient et que tout se rejoint ; j’ai appris la semaine dernière, en faisant des recherches pour cette conférence, que zwenn – le mot qui, en créole mauricien, signifie rencontre – vient du verbe français joindre. En créole martiniquais et haïtien, c’est jwenn, d’ailleurs. Il y a là une cristallisation lexicale de l’idée même de comparatisme.

Autre exemple, plus tôt ce matin : relisant, dans Pagli, le chapitre où la narratrice raconte – et refuse de raconter – le viol subi à l’âge de treize ans, je n’ai pu manquer de noter les analogies avec le chapitre de Beyond the Horizon (d’Amma Darko) sur lequel j’ai travaillé ce week-end en vue de la communication pour Jaén. Tout n’est pas d’un seul tenant, mais, comme l’écrit Ananda Devi, toujours dans Deux malles et une marmite : « Tu n’étais pas leur voix : ils étaient la tienne. » Tout est ici un effet d’échange permanent et d’impossible rééquilibrage.

10:43 Publié dans 2025, Affres extatiques, Autoportraiture, WAW | Lien permanent | Commentaires (0)

dimanche, 28 septembre 2025

28092029

Hier, j’ai fermé le fichier Word en répondant « non » à la question sur l’enregistrement des modifications, et, bizarrement, mes quatre billets écrits pour le blog n’avaient pas été sauvegardés automatiquement. Ils sont en ligne sur le blog, c’est déjà ça.

Réveillé tôt, ce qui tombe bien, car j’ai du travail (beaucoup).

Les lampadaires sont tous éteints dans la rue. — « J’écris à mon bureau, c’est la seule lumière du village. » (Julos Beaucarne) — Mon quartier n’est pas vraiment un village.

La chasse d’eau de l’étage fait un bruit de reremplissage qui dure quinze secondes ; désormais, c’est plus d’une fois par heure. J’ai vérifié il y a quelques jours : pas de surconsommation. Ce n’est pas une fuite au niveau du réservoir, mais d’imperceptibles gouttes dans le fond de la cuve elle-même. Claire a essayé de bloquer le mécanisme de chasse mais ça ne change rien. Surtout, le robinet (le fermer serait la meilleure solution, si tant est que ça suffise) est totalement bloqué ; je vais peut-être tenter de perdre un peu de mon temps ce matin à le fermer avec une clé à molette, mais je crains de faire des sottises.

Passionnante chronique.

Allez, je vaque.

05:57 Publié dans 2025 | Lien permanent | Commentaires (0)

samedi, 27 septembre 2025

27092025

Petite forme. La compétition de tennis de table hier soir m’a fatigué et dépité.

Cela, et le train-train.

Cela, et les articles et chapitres à écrire en urgence maintenant, sans énergie.

Cela, et – beaucoup – le trumpisme triomphant que l’on voit s’exprimer en toute décontraction en soutien au criminel mafieux Sarkozy, condamné à 5 ans de prison pour association de malfaiteurs ; lui-même – qui bénéficie d’une armada d’avocats, qui a déjà vaguement mis un bracelet électronique pendant quelques mois au lieu d’aller en taule pendant un an, et qui bénéficie aussi d’une décision qui ne l’envoie pas directement au trou (tout cela démontre qu’il est déjà très au-dessus des lois, par rapport au citoyen lambda) – a tenu des propos ignobles de manipulation mensongère. Cela, oui, ça mine. Inlassablement.

13:55 Publié dans 2025 | Lien permanent | Commentaires (0)

vendredi, 26 septembre 2025

26092025

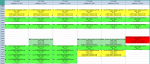

J’aime énormément enseigner, et tant mieux, car ce semestre j’ai un emploi du temps extrêmement irrégulier, avec notamment des vendredis disparates au possible : la « base », en quelque sorte, ce sont les 5 heures de cours que je donne (1 cours de littérature britannique de L2 et 3 T.D. différents de traductologie L3). Toutefois, en raison de l’absence d’une collègue, je vais me retrouver – je ne le sais que d’aujourd’hui, j’ai été sollicité et j’ai accepté – à enseigner certains vendredis et certains mercredis, en plus de mes cours déjà prévus, et au pied levé, les CM de première année de « Concepts clés » : en passant les séances de 1 h à 1 h 30, on va pouvoir faire entrer cela dans mon emploi du temps, avec cinq séances le mercredi de 18 h à 19 h 30 et cinq séances le vendredi de 14 h 30 à 16 h (mais pas exactement sur les mêmes semaines).

Le pire, bien sûr, c’est que j’ai déjà quelques copies par ci par là, mais que de lourds paquets vont tomber en fin de semestre… et là je me rappellerai pourquoi il me tarde la retraite.

14:00 Publié dans 2025, WAW | Lien permanent | Commentaires (0)

jeudi, 25 septembre 2025

25092025

Temps infect : froid, pluie, grisaille. Le chauffage s’est relancé depuis hier. Hier après-midi, j’ai fini par aller assurer mon cours à Fromont en prenant la voiture (et en faisant un créneau dans la rue même, une prouesse étant donné l’étroitesse de la voie), et ce d’autant plus que je devais passer aux Tanneurs pour i) récupérer un livre à la bibliothèque d’histoire (et il s’avère que le livre de Nkrumah dont j’ai besoin dans l’édition française a été « traduit par L. Jospin » mais que L. n’est pas Lionel) ; ii) déposer deux copies à deux collègues préparant l’agrégation interne ; iii) dépanner une autre collègue qui n’a toujours pas accès au local photocopies et qui avait cours comme moi à 16 h 30 à Fromont.

Là, j’attends le début d’une réunion en visio avec la collègue chypriote.

07:57 Publié dans 2025, WAW | Lien permanent | Commentaires (0)

mercredi, 24 septembre 2025

24092025

Ce lundi 22 septembre 2025, I Love Mes Cheveux recevait Sylvie Humbert-Mougin et Bernard Banoun.

Ensemble, nous avons évoqué le colossal et encyclopédique projet de l’Histoire des traductions en langue française parue aux éditions Verdier entre 2012 et 2019 : Sylvie a coordonné le chapitre Théâtre du volume consacré au 19e siècle et Bernard a codirigé le volume consacré au 20e siècle.

Il a aussi été question de la collection « Traductions dans l’histoire », aux Presses Universitaires François-Rabelais, une collection qui démontre l’importance de cette thématique de recherche à Tours : Bernard co-dirige cette collection, et Sylvie y a publié deux livres.

Enfin, nous avons évidemment évoqué, trop rapidement, l’immense travail de traducteur de Bernard Banoun, de Yoko Tawada à Wolfgang Hilbig en passant par Werner Kofler, Josef Winkler ou encore Mascha Kaléko.

Sur un plan personnel, j'étais amusé que mes deux collègues me félicitent pour l'émission en insistant sur le temps colossal que cela doit me demander ; je n'insiste pas dans mes réponses, mais je me fais encore plus l'effet d'un imposteur doublé d'un bateleur, dans de tels moments. Plus à cœur, la remarque de Bernard selon laquelle l'émission s'inscrit parfaitement dans la démarche qui avait été voulue par l'équipe fondatrice de HTLF, et donc de sortir les questions de traduction de leur enfermement dans l'histoire littéraire, d'ouvrir au grand large ces questions.

14:09 Publié dans 2025, ILMC | Lien permanent | Commentaires (0)

mardi, 23 septembre 2025

23092025

Mon ex-collègue, l’excellente traductrice et désormais inarrêtable écrivaine publiée Fanny Quément, publie bientôt un nouveau livre, Partir en 404, aux éditions Othello. Un titre, et un projet peut-être, très pétrobarraultien. On pourra vérifier cela à la lecture du livre (pas encore, donc).

Je lui ai bricolé ce petit montage que je trouve savoureux, et ce d’autant plus que la photographie représentant la Peugeot 403 complètement rouillée et défoncée abandonnée en forêt se trouvait sur un site accompagnée de la légende suivante : « De quelle année est cette Peugeot 503 ? » Or, et j’ai failli devenir fou, il n’y a pas eu d’autre 503, dans les usines Peugeot, qu’un véhicule utilitaire fabriqué à quelques dizaines d’exemplaires à la veille de la Première Guerre mondiale. (Oui, on lit 403 à l’avant du capot, même si on n’y connaît rien en bagnoles. Cliquer sur l'image pour l'agrandir, as usual.)

14:04 Publié dans 2025, La Marquise marquée, Nathantipastoral (Z.), Zestes photographiques | Lien permanent | Commentaires (0)

lundi, 22 septembre 2025

22092025

6 h 20

Levé une heure avant le réveil, ce qui tombe bien car je peux faire le tour des différentes bricoles du matin (mails professionnels, presse, médias sociaux).

Aujourd’hui, je récupère quelques devoirs d’agrégation, et surtout je serai toute la matinée occupé à enregistrer la troisième émission de la saison 2, avec mes collègues Sylvie Humbert-Mougin, spécialiste de théâtre et de l’histoire des traductions, et Bernard Banoun, traducteur prolixe lui-même, spécialiste des littératures de langue allemande et co-responsable du volume de l’Histoire des traductions en langue française consacré au 20e siècle. En préparant l’émission hier, j’ai eu la surprise de voir que ce volume, dont j’aurais juré qu’il avait été publié en même temps que les autres, il y a une dizaine d’années, était paru en fait en 2019, comme quoi les deux années de pandémie ont vraiment constitué une coupure temporelle forte. Une fois encore, les centres d’intérêt de mes invités justifieraient plutôt un cycle d’émissions, mais si nous ne faisons qu’effleurer, il me semble que Bernard n’habite pas très loin et qu’il pourra revenir.

06:38 Publié dans 2025, ILMC | Lien permanent | Commentaires (0)

dimanche, 21 septembre 2025

21092025

Après une matinée de travail assez poussive, plusieurs petites visites dans le cadre des Journées du patrimoine : temple réformé de la rue des Minimes (avec un orgue surprenant, les ouvertures des tuyaux faisant comme des bouches sous les visages gravés), église Saint-Grégoire des Minimes (avec ses confessionnaux en niches ou micro-chapelles, car la construction de l’église datant d’après le concile de Trente, il a été possible d’en prévoir l’existence), hôtel du Grand Commandement (situé juste derrière l’église Saint-Grégoire, il en constituait de fait le cloître et une partie des bâtiments conventuels jusqu’à sa revente à l’Etat à l’époque du Second Empire), et enfin petite exposition sur les animaux dans les archives départementales.

Après une matinée de travail assez poussive, plusieurs petites visites dans le cadre des Journées du patrimoine : temple réformé de la rue des Minimes (avec un orgue surprenant, les ouvertures des tuyaux faisant comme des bouches sous les visages gravés), église Saint-Grégoire des Minimes (avec ses confessionnaux en niches ou micro-chapelles, car la construction de l’église datant d’après le concile de Trente, il a été possible d’en prévoir l’existence), hôtel du Grand Commandement (situé juste derrière l’église Saint-Grégoire, il en constituait de fait le cloître et une partie des bâtiments conventuels jusqu’à sa revente à l’Etat à l’époque du Second Empire), et enfin petite exposition sur les animaux dans les archives départementales.

Dans cette exposition, j’ai notamment appris que les attelages de chiens avaient été une pratique si répandue au dix-neuvième siècle que le préfet avait dû prendre un arrêté les interdisant en 1894, et qu’une partie non négligeable de l’activité de la S.P.A. à cette époque consistait à signaler les infractions. Un document exposé montrait même qu’un marchand de biens demandait exemption pour autorisation spéciale dans les années 1930, à une époque où on a tendance à penser qu’autos et camions avaient déjà remplacé les voitures hippomobiles… Je me suis fait la réflexion qu’il ne me semblait pas avoir jamais rencontré, dans les littératures française ou britannique de l’époque, la moindre référence à cet usage des chiens d'attelage ou de bât, mis au mors d'ailleurs, comme on le voit sur de nombreux documents photographiques. Il faudrait creuser, mais a-t-on le temps…

Voici une citation, toutefois, et non des moindres, de Charles Baudelaire dans ses Petits Poèmes en Prose :

Connaissez-vous la paresseuse Belgique, et avez-vous admiré comme moi tous ces chiens vigoureux attelés à la charrette du boucher, de la laitière ou du boulanger, et qui témoignent, par leurs aboiements triomphants, du plaisir orgueilleux qu’ils éprouvent à rivaliser avec les chevaux ?

Sinon, les citations que l'on trouve font principalement état des traîneaux du “grand nord”. Deux exceptions (et il faudrait creuser, ai-je dit) : un autre texte, de Husymans, qui évoque Bruxelles (encore) et un texte de Marcel Schwob qui évoque deux chiens de ferme attelés dans le Morbihan.

18:45 Publié dans 2025, Moments de Tours, Sites et lieux d'Indre-et-Loire, Zestes photographiques | Lien permanent | Commentaires (0)

samedi, 20 septembre 2025

20092025

Une des questions – je ne dirais pas angoisses, il ne faut pas exagérer – que je me suis posées en me réveillant beaucoup trop tôt, c’était : est-ce que j’ai bien affiché (ou “rendu disponible”) pour les étudiant·es de L2 le diaporama du cours de mardi ?

(La réponse était oui. J’aurais juré ne pas l’avoir fait.)

Hier, à l’université, entre autres bricoles, j’ai passé une heure dans la salle 70 de la B.U. temporaire à compulser la traduction française de l’autobiographie de Kwame Nkrumah, dont j’ai besoin pour en substituer les extraits à ceux que cite Howard French dans le texte anglais d’origine.

05:14 Publié dans 2025 | Lien permanent | Commentaires (0)

vendredi, 19 septembre 2025

19092025 (Janvier)

Il n’y a trop rien à envier

À ce malencontreux Janvier,

Le saint patron des carabins.

C’est à faire hurler Gabin :

En septembre, on fête Janvier !

14:15 Publié dans 2025, Limericks du martyrologe | Lien permanent | Commentaires (0)

jeudi, 18 septembre 2025

18092025

Réveillé il y a une heure par un vilain cauchemar (c’est très fréquent en ce moment, alors que ça n’arrive jamais d’ordinaire), j’ai fait le tour des réseaux sociaux, fini de préparer mon cours de L2 de demain matin, et, avant de passer au cours de L3, je me suis posé cinq minutes, j’ai éteint la lumière du bureau pour vérifier que, comme il y a une heure, les lampadaires de la rue étaient tous éteints. Je croyais que la « nuit noire » dans la rue n’était qu’entre minuit et 5 h, mais il faut croire que ça dépend… de quoi ? des saisons ? c’est irrégulier, car je suis sûr d’avoir vu récemment les lampadaires allumés, ou au moins un sur deux, avant 6 heures.

En tout cas, cela fait quelques années que la municipalité a basculé certains quartiers, certaines rues, en éclairage alterné, ce qui est déjà beaucoup, et donc certaines rues certaines nuits pendant un certain temps (on voit que je ne suis pas très au courant (ha, ha)) en nuit totale : outre les économies d’énergie primordiales tant dans le cadre de l’assainissement des finances publiques que de la transition énergétique, c’est vital pour la faune et la flore. Les arbres ont besoin de ne pas subir, au moins quelques heures, de stress lumineux ; les oiseaux, bien sûr, ont besoin de ne plus chanter, de dormir, de saisir la rupture entre le jour et la nuit.

Je me suis demandé, ce matin, si le nombre accru – depuis deux ans – d’oiseaux, et même d’espèces différentes autour de notre maison, que nous imputions à nos haies enfin touffues (sales, pensent certains voisins ayatollahs de la cisaille), n’est pas aussi dû à la fin de la pollution lumineuse.

05:44 Publié dans 2025 | Lien permanent | Commentaires (0)

mercredi, 17 septembre 2025

17092025

Le génocide du peuple palestinien s’accentue, s’accélère. Hier, j’ai appris qu’un des trois chercheurs palestiniens que doit accueillir mon université est bien arrivé, que ses enfants ont fait la rentrée scolaire à Tours, mais, par contre, que les deux autres chercheurs et leur famille n’ont pu quitter Gaza en août comme cela était prévu. En effet, « le gouvernement français a suspendu toutes les entrées des boursiers Pause et des étudiants de Gaza depuis le 1er août ». Hier, un des deux chercheurs coincés là-bas sous les armes des génocidaires israéliens a « demandé d’urgence une aide pour l’aider à financer son déplacement vers le sud de la bande de Gaza, alors que Gaza ville est en train d’être détruite ». La nouvelle Naqba s’accentue, s’accélère, et on retient donc que, tout en gesticulant vaguement pour la forme en tenant des propos censément à l’égard du génocidaire Netanyahou, la France aide les massacreurs en refusant d’exfiltrer tous ceux qui pourraient l’être.

* *

*

J'ai un peu honte d’écrire maintenant les lignes qui suivent, tellement ces querelles idiotes sont dérisoires face aux tragédies historiques de l'époque. Je viens de supprimer un commentaire (doublonné de plus car son auteur n’est pas très doué). Ce n’est pas la première fois que je dois faire cela, car il y a un ou deux trolls qui s’amusent à polluer ce site. Que les trolls sachent que, tant que leur ton sera celui de l’insulte, et que tant que leurs pseudos seront aussi inventifs que Zobi@moije.fr [sic], je supprimerai les commentaires et je bannirai leurs IP. En l’espèce, et à titre exceptionnel, je cite le commentaire qui répondait à mon billet du 14 septembre :

Trop drôle. C'est comme le sketch des Inconnus sur les bons et les mauvais chasseurs. Il y a les bons fascistes, Paul Watson, et les mauvais fascistes, Charlie Kirk. Dans les deux cas des fascistes, suprémacistes blancs, néo-colonialiste en plus pour Paul Watson, mais il faut absolument libérer l'un parce que les méchants Japonais dont la Justice n'est pas impartiale vont le condamner à sept ans de prison, bouh le pauvre, alors que l'autre, ben il est carrément mort mais c'est pas grave. Si Charlie Kirk avait défendu les baleines vous pleureriez. Un conseil aux fascistes, défendez les baleines, les pseudo-écologistes, qui sont angoissés par le réchauffement climatique mais qui prennent l'avion pour aller aux USA ou en RSA (ah mais c'est pas pareil, c'est pour des travaux universitaires super importants pour le monde et je compense en ne mangeant pas de viande) prendront votre défense. Allez, sans rancune.

Alors, je signale simplement à « Zobi » le spécialiste du trolling en mode whataboutiste et confusionniste, que :

i) je suis très critique des dérives eugénistes et racialistes de Paul Watson, et de son culte de la personnalité poussé au plus haut degré par Sea Shepherd France ; il suffit de me suivre sur les RS pour le savoir, et donc c’est un mensonge de dire que je prendrais sa défense, vu que c’est l’inverse ; toutefois, je pense que Watson n’a pas, contrairement à Kirk, appelé au meurtre de millions de personnes en raison de leur identité de genre ou racialisée, et ce n’est pas un point de détail

ii) je me suis effectivement rendu quatre fois en avion sur des sites universitaires pour raisons professionnelles au cours des 14 dernières années ; toutefois, je vous invite à consulter cet article de TF1 (un média extraordinairement woke, voire vendu au lobby vegan, vous l’avouerez) et qui rappelle le consensus scientifique sur l’impact carbone très supérieur de la production de viande à celui des vols commerciaux ; devenir végétarien est encore plus efficace, et facile au quotidien pour tout le monde, que cesser de prendre l’avion, même si l’un n'empêche pas l’autre ; malgré tout, sachez que je milite aussi, très entre autres, pour l’interdiction des jets privés et que je limite mes déplacements en avion (4 en 14 ans, donc)

10:10 Publié dans 2025, Indignations | Lien permanent | Commentaires (0)

mardi, 16 septembre 2025

16092025

Réveillé très tôt, à 4 h 30, traversé de cauchemars en lien – il me semble – avec le roman de Nathacha Appanah dont j’ai commencé la lecture hier soir. J’ai donc poursuivi la lecture ce matin, dans le fauteuil du bureau, en m’accrochant. Le texte est très dur, pénible par ce qu’il décrit et décrypte, minutieusement, des féminicides.

Il paraît que le livre a été éreinté ici et là, je ne vois pas très bien au nom de quoi : Appanah n’est pas une immense écrivaine, mais elle écrit tout de même bien mieux que 80% des bouses que publient Gallimard ou Grasset et qui sont encensées à longueur de « rentrée littéraire ». Si les médias préfèrent encenser Carrère, qui écrit comme un pied – depuis toujours – et qui glorifie à longueur de livre des personnages réactionnaires, voire d’extrême-droite, on s’aperçoit qu’il y a donc une véritable logique : Carrère est porté aux nues, non pas malgré sa perméabilité avec les idées d’extrême-droite, mais justement parce qu’il est l’homme blanc que l’on veut voir incarner la figure de l’Écrivain (et pas une écrivaine mauricienne dont les textes portent cent fois plus loin que les siens).

Les visios se suivent et se ressemblent : hier avec C. R. et deux collègues pour constater que l’établissement dont elle fait partie et qui doit héberger le séminaire sur la colonialité qu’elle m’a proposé de co-animer met tellement de bâtons dans les roues qu’il est permis de parler de harcèlement ; aujourd’hui, avec N* et sa co-directrice de thèse, pour l’entendre nous annoncer qu’en raison de l’extrême précarité dans laquelle elle se trouve, et malgré sa passion pour son sujet – novateur, unique, sur lequel elle développait un regard stimulant –, elle abandonne le doctorat. La France abandonne depuis plusieurs années tout soutien à la recherche : ce n’est qu’un cas parmi tant d’autres – et tous sont insupportables – qui montre que la précarisation (c’est-à-dire le refus de financer le travail de recherche) conduit à l’abandon de recherches dans lesquelles d’autres pays investissent massivement.

21:14 Publié dans 2025 | Lien permanent | Commentaires (0)

lundi, 15 septembre 2025

15092025

On entre dans la période où je ne vais plus savoir où donner de la tête ; c’est normal mais il faut juste que le corps tienne.

10:00 Publié dans 2025 | Lien permanent | Commentaires (0)

dimanche, 14 septembre 2025

14092025

Dans la foulée de l’assassinat du tribun fasciste Charlie Kirk, et – en toute logique – de semaines d'émeutes racistes et de tentatives de pogroms anti-immigrants au Royaume-Uni, on a vu hier la police londonienne débordée par un rassemblement de quelque 110.000 fascistes suivant aveuglément l’appel du dénommé Tommy Robinson (c’est un pseudonyme) à « unifier le royaume » ; on a pu y entendre, apparemment, Éric Zemmour, mais aussi Elon Musk demander la dissolution du Parlement ; ailleurs, aux États-Unis surtout mais aussi à l’université d’Oxford, des citoyens encourent de graves sanctions (dont le licenciement immédiat) pour avoir posté des messages se réjouissant de la mort de Kirk, ou, à tout le moins, disant – comme moi, et j’assume – qu’il ne fallait pas être hypocrite et porter le deuil d’un salopard dont les discours ont déjà mis à mal les libertés publiques et les droits des minorités, pour ne rien dire des morts qu’il a provoquées.

07:23 Publié dans 2025, Indignations | Lien permanent | Commentaires (0)

samedi, 13 septembre 2025

13092025 (coup double)

Ce matin, j’ai rédigé, en deux heures environ – et en me replongeant pour l’occasion dans Isou et Cassou – ma recension du journal de prison d’Albie Sachs pour En attendant Nadeau. C’est une forme, c’est un travail qui me plaît, alors que pourtant je rechigne à m’y mettre, et que j’ai des suées en y pensant. Une fois que je me décide, ça va très vite, à condition d’avoir, au cours de la lecture, griffonné quelques notes, une idée de plan, des numéros de page. Le travail n’est pas rémunéré, mais il me permet d’ajouter un peu de visibilité à mes centres d’intérêt et de recherche. J’ai envoyé l’article au comité de rédaction en espérant que le délai de publication sera moins long : écrite début août, la précédente doit paraître cette semaine.

Aujourd’hui, nous avons « fait fort , et à deux reprises : l’après-midi, nous nous sommes pointés avec dix minutes de retard à l’unique séance du jour du film que nous voulions voir – Kouté Vwa de Maxime Jean-Baptiste – mais ce qui est étrange est que Claire et moi avons tous les deux lu 15 h 45 sur le site Web ; la séance était à 15 h 30, et le film commencé ; nous avons tourné les talons ; il y a une autre séance ce dimanche à 21 h 30. Le vrai manque de bol, c'est qu'en général nous arrivons au moins un quart d'heure à l'avance...

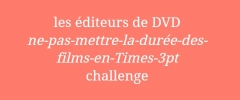

Le soir, nous avons regardé The Color Purple, que nous n’avions jamais vu et que Claire avait emprunté à la médiathèque. Le DVD indiquait clairement les noms de Steven Spielberg et Oprah Winfrey sur la pochette. Le reste, ainsi que je l’avais noté sarcastiquement le matin même sur Facebook (visuel ci-contre), était totalement illisible. Nous avons fini par comprendre que nous étions en train de regarder le remake de 2023, ce qui expliquait qu’on ne reconnaisse ni Whoopi Goldberg ni Oprah Winfrey – on trouvait que les coiffeuses et les maquilleuses avaient fait du sacré boulot quand même. Je trouvais que l’actrice qui joue le rôle de Sofia ressemblait beaucoup à une actrice de Orange Is The New Black (série abandonnée récemment au bout de 7 épisodes – à la fois trop lente et trop américaine)… et pour cause, vu que c’était elle… Le film n’est pas mauvais, mais ce sont surtout les chansons qui ressortent. J’aimerais bien voir l’original de 1985, afin de voir s’il est aussi absurde en termes de description de la réalité quotidienne et sociale des Afro-Américains au début du vingtième siècle : à titre d’exemple (et il y en a cent autres), Mister, veuf avec trois enfants, dont le père explique que son père était esclave et « a construit tout ça lui-même quand il était esclave » (???), habite une maison gigantesque de type colonial comme seuls les riches propriétaires blancs pouvaient en avoir en Géorgie. Il faudrait aussi, à cette occasion, relire le roman d'Alice Walker, que j'avais trouvé médiocre, back in the days.

Bref, pour en revenir à notre erreur, cela n'arriverait pas si les éditeurs de DVD indiquaient clairement, dans une police lisible, la date du film, ainsi que les noms du réalisateur, des acteurices etc.

22:50 Publié dans 2025, Chèvre, aucun risque, Distiques ribéryens, Tographe | Lien permanent | Commentaires (0)