lundi, 31 mars 2025

31032025

6 h 15

En me levant, je me suis aperçu que je n’avais pas éteint mon ordinateur de bureau, hier, vers 18 h 30 je dirais. Il est donc resté « en veille » toute la nuit, ce qui est très déconseillé il me semble. Sottise.

6 h 40

Je viens de passer vingt minutes à glandouiller sur les réseaux sociaux – en m’empêchant de cliquer sur Like ou de reposter dès que ça concerne la politique américaine – au lieu de lire des articles ou de poursuivre ce billet. Indigence.

06:41 Publié dans 2025 | Lien permanent | Commentaires (0)

dimanche, 30 mars 2025

30032025

Ça va vite : quatre jours que je n’ai pas publié dans ces carnets. Ça va vite, comme j’ai déjà eu l’occasion de l’observer, et au point de savoir – bientôt vingt années à tenir un blog (et même deux), on peut m’accorder un peu d’expérience – que, si je laisse seulement filer quatre ou cinq jours, ça va finir par trois mois de totale jachère.

C’est aujourd’hui le changement d’heure, et je manque d’énergie, depuis hier en fait, après ce voyage avorté à Paris – Claire s’y est rendue, avec un train de substitution puis des galères dans le métro, car elle devait y être, en sa qualité de modératrice du jury du prix Maya, mais j’ai renoncé –, mais je vais m’atteler à recycler deux ou trois posts Facebook, peut-être, et peut-être en les approfondissant (dangereux, ça).

Devant moi, sur le bureau, un des ouvrages empruntés au PEB, une monographie consacrée à l’œuvre d’Ananda Devi, un recueil d’articles sur Critique et plurilinguisme (dans lequel je n’ai pas trouvé grand-chose) et enfin la traduction, par Ananda Devi, du roman de David Dabydeen, livre introuvable, emprunté via le PEB dans l’idée d’écrire quelque chose sur cette traduction et sur l’auto-traduction de Pagli, cela avant que je ne découvre et lise (avec admiration) l’article que Laëtitia Saint-Loubert a déjà consacré à ce sujet. Toutefois, dois-je passer (perdre ?) une heure à scanner / archiver le roman ?

Hier soir, j’ai commencé La vie de Joséphin le fou, un des rares Devi que je n’ai pas lus. Elle l’aurait écrit, si l’on en croit la signature finale, en quatorze jours. Je lis, dans cette exploration narrative de la marginalité et d’actes injustifiables, les prémices de ce qu’elle a tenté ensuite dans Le sari vert.

Vingt, au bas mot : c’est le nombre de livres qui attendent d’être chroniqués dans le vlog.

Cent, peut-être : le nombre de livres en attente de lecture, dans quatre ou cinq piles différentes (et dans trois pièces différentes de la maison).

Et pourtant il faut aller à la boulangerie.

10:06 Publié dans 2025 | Lien permanent | Commentaires (0)

samedi, 29 mars 2025

29032025

Quand, en écoutant l'émission La Méridienne consacrée aux mèmes,

j’entends à 40’15” l'invité, Soufyane Chafik, parler de « toute la salle de Radio Campus ».

(Lien vers mes premières réactions sur le fond…)

17:20 Publié dans 2025, Chèvre, aucun risque, Ex abrupto | Lien permanent | Commentaires (0)

vendredi, 28 mars 2025

28032025

Ce qui est très étrange, c'est que cet article qui parle de désinvisibilisation invisibilise totalement ces femmes en tant que praticiennes indépendantes pour les greffer seulement à leur époux...

Par exemple, Sonia Stern-Terk-Delaunay était une immense peintre, sans doute plus intéressante (et c'est en tout cas mon avis) que Robert. Est-ce l'article qui est mauvais ou est-ce que cet angle aveugle est aussi dans le livre ? C'est d'autant plus étrange car — contrairement à Nadia Khodossievitch-Léger par exemple — Sonia Stern-Terk-Delaunay me semblait être l'archétype de « femme de » que plus personne ne présente comme « la femme de » (ou pire encore « la veuve de ») depuis au moins 25 ans...

Sur Sonia Stern-Terk-Delaunay, lire le livre de Stanley Baron, qui date un peu mais qui reste très pertinent. Sur ces questions d'invisibilisation, lire Griselda Pollock.

L’autrice du livre, ma collègue Julie Verlaine, m’a répondu ceci via LinkedIn :

L'article, très court comme tous ceux que publie The Conversation, n'évoque qu'une toute petite partie de mon ouvrage qui compte 11 chapitres et 270 pages... Bien évidemment, le travail des créatrices y est à l'honneur, même si l'angle de cette recherche consistait justement à réfléchir au "travail" de veuves d'artiste.

10:10 Publié dans 2025, BoozArtz, Questions, parenthèses, omissions | Lien permanent | Commentaires (0)

jeudi, 27 mars 2025

270232025

Aujourd’hui avait lieu la journée d’études « Traductions et circulations transculturelles de la littérature féminine africaine et caraïbéenne » que j’organisais avec mes collègues Katrien Lievois, de l’université d’Anvers, et Bernard De Meyer (UKZN, chercheur invité pour un mois par mon laboratoire et dont je suis le référent scientifique). Cela s’est très bien passé. En dépit de problèmes techniques en début d’après-midi, Charles Tsatedem, le doctorant camerounais qui communiquait à distance sur les traductions de Munyal de Djaili Amadou Amal a pu présenter son travail de façon cohérente, avec discussion à la clé.

Toutes les communications étaient pertinentes et approfondies, sans couac ni erreur de casting (ce qui arrive pourtant régulièrement). L’entretien avec Sika Fakambi, accompagné de lectures, était de bonne qualité, il me semble (mais comme c’était moi qui posais les questions, il m’est difficile de le dire). En tout cas, Sika propose toujours une réflexion et des pistes passionnantes.

22:35 Publié dans 2025 | Lien permanent | Commentaires (0)

mercredi, 26 mars 2025

26032025 (l'éprouvante persistance du tokenism)

Malgré mon agacement en voyant Adichie en couverture de Télérama la semaine dernière, et surtout en lisant l’indigence de l’interview, je m’étais dit que je n’en parlerais pas. Ce matin, toutefois, en voyant un post de Patrice Nganang ironiser sur le « plan média » (comme je crois qu’on dit) de la susdite et dire qu’au vu du « conservatisme social avéré ces dernières années » de l’autrice il n’avait guère envie de lire le roman récemment paru et dont on nous rebat les oreilles, j’ai écrit ceci :

Adichie a perdu le rythme et le ton depuis Americanah. Je n'attends pas grand-chose de ce livre, hélas. Ici en France elle est en couverture de Télérama, pour un entretien dans lequel elle a débité des platitudes au kilomètre.

Je me dois donc de préciser ce que je veux dire, et aussi d’expliquer pourquoi j’étais réticent à m’exprimer sur le sujet. La réticence est simple : en tant qu’africaniste, je devrais être heureux qu’une écrivaine nigériane bénéficie d’un peu de visibilité dans la presse culturelle, et ce d’autant que c’est une écrivaine dont les trois premiers livres sont très importants. Et aussi : critiquer une écrivaine africaine connue notamment pour ses deux brefs essais sur le féminisme peut donner lieu à des malentendus ou de faux procès.

Mais, mais, mais… Justement, la façon dont Adichie est médiatisée découle d’une première confiscation, qui a eu lieu avec la parution d’Americanah : ce qui légitimait Adichie, c’est qu’elle avait écrit le texte d’une chanson de Beyoncé et, en France, qu’elle était adoubée par Marie Darrieussecq. Autrement dit, une romancière nigériane n’avait droit de cité qu’à condition d’être assimilée par l’industrie culturelle du Nord global (France, États-Unis), et aussi d’échapper à son statut strict d’écrivaine : parolière de Beyoncé et autrice d’un essai de cinquante pages qui va faire découvrir le féminisme aux adolescentes, voilà son vrai titre de gloire. Il y a aussi, comme mon commentaire Facebook de ce matin le laisse entendre – mais avec une certaine ambiguïté de la préposition depuis – qu’Americanah était un roman très décevant après les deux romans sublimes que sont Purple Hibiscus et Half of a Yellow Sun, ainsi que le recueil de nouvelles The Thing Around Your Neck. Très décevant, car en dépit de très bons passages sur le racisme capillaire notamment, et d’une interrogation intéressante sur les identités diasporiques, il était trop long, et surtout configuré pour le marché américain, appliquant les recettes des cursus de creative writing les plus conformistes.

Ainsi, pour les personnes qui lisent vraiment les littératures africaines, s’entendre dire « ah oui, j’ai lu Americanah », c’est comme « ah oui, Mabanckou, quel écrivain truculent, je l’ai encore entendu la semaine dernière chez Trapenard », cela va au-delà du phénomène de l’arbre qui cache la forêt : c’est l’arbre qui empêche de voir la forêt, comme si l’arbre était un vague fétu de paille et qu’il y avait juste au-delà toute une riche canopée qu’on déboise tranquillement ou qu’on laisse pourrir sur pied. Car il ne faut pas s’y tromper : l’argument du pied dans la porte, dans le genre « les gens qui ont lu Adichie vont aller lire Achebe, Yvonne Vera, Ken Saro-Wiva [je ne continue pas la liste, si vous me suivez vous connaissez les 30 ou 40 écrivain·es avec qui je vous bassine] », est globalement sans pertinence. Ce n’est pas comme ça que ça se passe. Ce qui se passe, c’est, dans toute sa puissance, le tokenism (ce concept tellement important qu’il n’a pas de traduction en français, vu que c’est une réalité qu’on refuse de voir – la patrie de l’universalisme bidon et du daltonisme racial érigé en principe démocratique) : on met Adichie en couverture, on reproduit ses propos totalement compatibles avec l’industrie capitaliste et la destruction de la planète et des droits sociaux, on évite de lui poser la question qui fâche (il ne faudrait pas qu’elle exprime clairement ses opinons transphobes*), on imagine que Gallimard (Gallimard, hein) vendra quelques milliers d’exemplaires du gros pavé qui luira sur les étagères à moins qu’il ne finisse dans la boîte à livres la plus proche, et on peut continuer d’ignorer l’immense volume de très riche création littéraire par les Africain·es et afrodescendant·es. Et d’ailleurs, depuis Americanah, Gallimard a globalement continué de regarder avec un souverain mépris tant et tant de projets éditoriaux concernant des auteur·ices africain·es dont l’œuvre reste inédite en français.

La question que je ne pose pas, sans doute car je n’ai guère de réponse, est la suivante : pourquoi les deux premiers romans d’Adichie sont-ils si évidemment meilleurs qu’Americanah, et pourquoi sont-ils aussi peu cités quand on parle de l’écrivaine nigériane ? Ils sont notamment meilleurs car ils sont plus profonds en termes de relations entre les personnages, et de décryptage de situations historiques héritées de l’époque coloniale, et aussi car ils n’ont pas été restructurés et rebidouillés ad nauseam par des agents littéraires et éditeurs américains dont le seul et unique critère est de faire rentrer les textes dans un moule prédéfini. Mais c'est là une hypothèse de réponse qui n'est qu'une esquisse. Comme ce dont parlent ces deux premiers romans requiert, de la part des lecteur·ices, de faire un réel effort de décentrement, il est plus facile de vendre un roman qui parle d’émigré·es et de la difficile intégration dans le tissu national états-unien** : les lecteur·ices ont déjà un horizon d’attente établi.

Il est vrai qu’en littérature et en art, je préfère être un peu (et même beaucoup) déstabilisé ; je préfère, aux livres déjà configurés par rapport à mes lectures précédentes – les livres à mémoire de forme –, les livres qui se nourrissent d’un terreau social et culturel complexe et discutent des contradictions entre différentes strates : les textes à forme de mémoire.

* Cette question mériterait mieux qu'une mention en passant, bien sûr. Je note seulement que le titre choisi par Télérama est particulièrement dégueulasse : Au nom de toutes les femmes. J'attends de lire le roman, mais au vu des déclarations embrouillées, au mieux, d'Adichie, y compris dans cet entretien avec Télérama, je suis sceptique.

** Qu’il soit clair que je ne parle ici que d’Americanah : je n’ai pas (pas encore – il faudra bien, obligation professionnelle, que j’y passe) lu le nouveau roman d’Adichie (et si ça se trouve, dans quelques mois, je publierai ici un démenti).

11:39 Publié dans 2025, Affres extatiques, Lect(o)ures, Questions, parenthèses, omissions | Lien permanent | Commentaires (3)

mardi, 25 mars 2025

25032025

Cinquante ans, c’est l’âge où on a – normalement – encore le temps de faire plein de belles choses, mais où on commence à se dire que l’horloge tourne. Est-ce pour ça que je me retrouve avec cinq ou six projets complètement dingues dans les tuyaux ?

08:00 Publié dans 2025, Aphorismes (Ex-exabrupto) | Lien permanent | Commentaires (0)

lundi, 24 mars 2025

24032025

Aujourd’hui, l’émission, enregistrée pendant près de deux heures avec Mélissa Wyckhuyse à mes côtés pour l’entretien (et donc « en coproduction avec La Méridienne », ça claque), a été mise en ligne dans l’après-midi. Je passe un certain temps à rédiger une page Web qui contient des informations et des liens, ce en dépit du fait que l’audience de l’émission est certainement assez faible, mais parce que je me dis que l’archive de l’émission finira par constituer quelque chose d’assez riche.

Avec Bernard De Meyer, nous avons surtout parlé de la journée d’études de jeudi, et d’ailleurs Mélissa a bien fait de nous recadrer car, lors de discussions sur des sujets que je maîtrise, j’ai tendance à ne pas demander assez à mon interlocuteur·ice d’expliquer mieux, de vulgariser. Or, dans l’idéal, l’émission devrait pouvoir être écoutée et suivie par des personnes de tous horizons.

Soir : revu Mulholland Drive pour la troisième ou quatrième fois. Contrairement à ce qui se passe avec Lost Highway, le principe de symétrie fonctionne suffisamment pour que le charme s’estompe en partie à force de le voir. J’ai encore dû vérifier, mais le mafioso cracheur de café est bien interprété par le compositeur Angelo Badalamenti. (Oui, je sais, en général les commentaires au sujet de ce film, à commencer par les miens, s’excitent davantage sur les perruques, le plurilinguisme, le couple de vieux, les deux clés bleues, les deux apparitions du cowboy etc.)

20:48 Publié dans 2025, ILMC, Tographe | Lien permanent | Commentaires (0)

dimanche, 23 mars 2025

Une critique hâtive de l'essai de François Ost

Je recycle ici un petit dérapage de mon fichier « Chantier CRCT ». J’étais juste parti pour recopier quelques passages du livre de François Ost, et – en ouvrant une note de bas de page pour noter rapidement une esquisse de critique – l’esquisse est presque devenue un mot à la hâte.

Quelle est donc la visée de la perspective traductrice ? Nous dirons d'un mot : dégager une troisième voie, celle d'un espace de sens partagé entre le langage (la pensée) unique d'une part – l'espéranto du globish ou du globalais, par exemple –, et le repli sur les idiomes singuliers de l'autre. Entre la Charybde de l'omnitraduisibilité proclamée par un langage dominant qui croit tout pouvoir absorber dans sa mêmeté, et le Scylla de l'intraduisible ombrageux derrière lequel se réfugient des langues (cultures, communautés) jalouses de leur spécificité, la traduction vise à se frayer un chemin renvoyant dos à dos ces deux versions opposées, mais finalement solidaires, du soliloque, qui se décline tantôt comme l'aveuglement hégémonique du même, tantôt comme l'exacerbation farouche de l'autre, manquant dans les deux cas la médiation de l'autre intérieur (et son corrélat dialectique : le même extérieur) qui seul est en mesure, croyons nous, d'assurer la relance du discours.

(F. Ost. Traduire. Défense et illustration du multilinguisme.

Fayard, 2009, pp. 289-90)

Il faudrait, de ce passage comme de l’ouvrage entier de François Ost, dresser une critique minutieuse. Qu’il me suffise de noter ici, pour le moment, que cette analyse est juste mais que, vu qu’elle laisse totalement de côté toute dimension historique ou politique, et donc qu’elle ne tient aucunement compte des situations d’hégémonie qui ont hiérarchisé de facto ces diverses langues dans des rapports de domination complexes, elle finit par être en partie fausse. Cette critique rejoindrait celle qui voit Sarah Mazouz déconstruire les prétentions à l’ « universalisme abstrait » pour proposer la transposition minoritaire :

Pratique de soi à portée collective et politique, la transposition minoritaire consiste en la capacité à inverser les rôles, afin de prendre conscience des rapports de pouvoir qui structurent telle ou telle situation ou d’évaluer la façon dont des pratiques des paroles ou des attitudes assurent l’égalité entre les personnes, ou, au contraire, réitèrent et renforcent des assignations et des formes d’infériorisation. (Race, Anamosa, 2020, p. 83)

Or, c’est tout le problème de l’essai de F. Ost : ce n’est pas qu’il est abstrait, mais qu’il abstrait, c’est-à-dire qu’il extrait la question de la traduction de sa matérialité, c’est-à-dire du fonctionnement même des langues, et que, ce faisant, il la dépolitise. En cela, il propose de façon constante une réflexion générale, « universelle » au sens de généralisable, comme si l’émergence du globish, par exemple, pouvait être étudiée indépendamment du contexte post-colonial, ou comme si le communautarisme prônant l’intraduisibilité avait exactement la même valeur idéologique quand un Alain Badiou vante le nationalisme ontologique et la suprématie du français dans le Dictionnaire des intraduisibles (je dois d’avoir vu cela grâce à la recension de 2017 de Pascal Engel dans En attendant Nadeau) ou quand, dans sa traduction de Wake de Rebecca Hall et Hugo Martinez, Sika Fakambi insiste pour ne pas écrire/dire Dahomey mais Ɖanxomɛ. Dans un cas, prolongement d’une idéologie racialiste sous couvert d’objectivité linguistique et philologique ; dans l’autre, volonté de lutter contre l’effacement et l’invisibilisation d’une culture occultée au titre d'une histoire asymétrique.

11:22 Publié dans 2025, Translatology Snippets, WAW | Lien permanent | Commentaires (0)

23032025

Demain, ma grand-mère aurait eu 98 ans ; elle ne sera pas allée jusque-là…

Il y a très longtemps que je n’avais pas fêté son anniversaire avec elle le jour J : la date est, de fait, plus compliquée que pour mon grand-père, qui était né un 17 juillet et dont nous avons soufflé les bougies assez régulièrement (parfois, nous étions en voyage, bien sûr).

Jeudi, mes parents ont encore passé une après-midi à ranger, nettoyer, faire du tri. Je n’ai pas osé demander si la vente de la maison avançait : ce sera un grand soulagement pour ma mère quand ce sera fait.

09:01 Publié dans 2025 | Lien permanent | Commentaires (2)

samedi, 22 mars 2025

22032025

Ce n’est même pas un « réflexe de bon élève » : j’ai passé trop de temps à lire/parcourir le livre de François Ost, dont j’ai rapidement vu qu’il relevait des ouvrages très abstraits, très généraux, très philosophiques au fond, sur la traduction, mais dans lequel je me suis dit que j’allais éclaircir tel point, glaner telle référence, souligner telle analyse. Il faudrait que j’apprenne à foncer. Au demeurant, il revient quatre fois au moins sur les deux ou trois sens possibles de Aufgabe dans le titre du célèbre essai de Benjamin, et sans jamais dire tout à fait la même chose, ni approfondir. Une dinguerie.

Après-midi : manifestation terne, sous la pluie, peu de monde.

20:01 Publié dans 2025 | Lien permanent | Commentaires (0)

vendredi, 21 mars 2025

21032025

Dans mon poème de ce matin, j’ai employé le verbe apiter dans le sens de « placer en hauteur, à un endroit difficile à atteindre ». J’admets que je ne crois pas avoir entendu qui que ce soit d’autre que mon épouse, ou, avant elle, son père, employer ce verbe. Je me suis amusé à inclure, dans le poème, le fait que le correcteur orthographique de Word ne le connaît pas, et le souligne donc de son immarcescible vaguelette rouge.

Une fois le poème écrit, je suis allé vérifier, par acquit de conscience, s’il y avait des sites qui répertoriaient cet usage que j’imagine régional. Eh bien, les dictionnaires consultés donnent tous apiter comme synonyme désuet et régional d’apitoyer. Le plus aberrant est qu’un de ces dictionnaires (cf ci-contre) donne cette même définition, avec une citation qui ne correspond pas du tout : ici, on comprend qu’apiter veut dire entraver (peut-être avec un morceau de bois ?).

La réponse est venue, comme souvent, de mon exemplaire du précieusissime Dictionnaire gascon-français de l’abbé Vincent Foix, rédigé entre 1885 et 1932 par le curé de Laurède, dans les Landes, et resté à l’état de manuscrit (abîmé d’ailleurs) jusqu’à ce qu’une poignée de vaillant·es linguistes du Centre d’Étude des Cultures d’Aquitaine et d’Europe du Sud ne décident de l’éditer et de le publier (Presses Universitaires de Bordeaux, 2003) : tout autant que le nom de Vincent Foix, les noms des quatre responsables de projet méritent d’être cités : Paule Beterous, Michel Belly, Jacques Plantey, Pierre Leste.

Or donc, à la page 26, on y trouve le verbe apita (apitra du côté de Labouheyre) : dresser, mettre sur… et l’adjectif apitat, ade : dressé, perché sur. C’est donc bel et bien un régionalisme (gascon) de dire que les tourterelles sont apitées sur la poutre au-dessus du perron. Vincent Foix cite d’ailleurs, pour illustrer l’adjectif, ce qu’il nomme un proverbe et qui semble davantage être une sorte de comptine :

Jule

Apitat sus uoü mule

Le mule que pren lou galop

Jule qu’es coupe lou cot

08:16 Publié dans 2025, Mots sans lacune, Words Words Words | Lien permanent | Commentaires (2)

jeudi, 20 mars 2025

20032025

Deux mois sans faire de vidéo... et deux ans et demi sans faire de vidéo dans cette série...

Si vous voulez savoir ce que je vais lire dans les prochaines semaines pour mes projets de recherche, et si vous voulez savoir sur quoi porte mon gros projet commencé en septembre dernier, c'est ici.

11:29 Publié dans 2025, Flèche inversée vers les carnétoiles | Lien permanent | Commentaires (0)

mercredi, 19 mars 2025

19032025

Ce matin, dans la salle de lecture de la salle 31, face au parapet donnant sur la Loire, j'ai lu la première nouvelle d'Ananda Devi, publiée dans un recueil de nouvelles de l'O.R.T.F. en 1973, et qu'elle a écrite à l'âge de 13 ans. Il serait faux de dire, par facilité, que « tout y est en germe », mais en tout cas l’écriture est là, ainsi que le refus de tout lyrisme complaisant ou de tout deus ex machina.

C’était très émouvant de lire ce texte, ainsi, phrase après phrase, et assez émouvant aussi, peut-être, de voir cette nouvelle au milieu d’écrivains présentés comme “confirmés” et qui sont demeurés parfaitement inconnus…

19:13 Publié dans 2025, Moments de Tours, WAW | Lien permanent | Commentaires (0)

mardi, 18 mars 2025

18032025

Rien écrit en fait, hier. (Ici, veux-je dire.) Me suis contenté de recycler un bref post Facebook, comme il m’arrive, mais peut-être que ce bref texte m’aidera à épaissir ma réflexion sur Profaner Ananda.

Là, je viens de terminer la quatrième partie, consacrée à Banjo de Claude McKay, de l’impressionnant ouvrage de Brent Hayes Edwards, Pratique de la diaspora [The Practice of Diaspora: Literature, Translation, and the Rise of Black Internationalism, 2003] traduit par Jean-Baptiste Naudy et Grégory Pierrot [Ròt-Bò-Krik, 2024].

Bon, d’abord, avant de dire des choses un peu plus intelligentes, je me débarrasse du trivial : eh, les copaines de Ròt-Bò-Krik, je vous adore, vous faites un boulot fabuleux, mais laissez tomber les op. cit. là. Les op. cit. ça clc modèle géant : j’ai passé cinq vraies minutes (c’est long, frère) à essayer de trouver la première référence à un texte de Claude McKay Un sacré bout de chemin, cité plusieurs fois dans le chapitre 4, sans jamais trouver. Alors je l’écris ici, car vous m’avez obligé à googler (les Gafam en plus, quoi, srsly) : Un sacré bout de chemin, réédition de la traduction par Michel Fabre d’abord parue aux éditions André Dimanche, ça se trouve chez Héliotropismes, et c’est sorti en 2022. Et franchement, remettre « Héliotropismes, 2022 » à chaque fois au lieu de op. cit., ça ne tuera personne. Les op. cit., c’est le fam, comme on dit en medumba (je fais genre, hein, juste parce que je lis Nganang depuis 25 piges : le fam c’est le diable).

Je vais poursuivre avec quelque chose d’un peu plus intelligent, d’un peu plus constructif surtout, j’espère.

Et donc, sans approfondir tout ce que je puise du livre de Brent Hayes Edwards, à partir de la note 3 du chapitre 4 (oui, celle où vous auriez pu référencer Un sacré bout de chemin, ah non, arrête avec ça maintenant) : Banjo: A Story without a Plot a été traduit deux fois, par Ida Treat et Paul Vaillant-Couturier en 1931, puis par Michel Fabre en 1999 ; Home to Harlem a été traduit deux fois, par Louis Guilloux en 1932, puis par Marie Brazilier et Romain Guillou (ça ne s’invente pas) en 2022, sous deux titres différents (Quartier noir vs Retour à Harlem). Il y a donc là, déjà, de quoi pas mal affoler les potentiomètres traductologiques.

Et il se trouve que, si j’ai un peu lu McKay en anglais jadis plutôt que naguère, je connais très mal la bibliographie autour de cet auteur majeur ; ma collègue Catherine Mazauric a organisé deux colloques avec la Banjo Society à Marseille, le plus récent en 2023, et c’est vers elle que je me tournerai si j’ai le temps d’approfondir cette question des retraductions (les retraductions sont autant dans ma ligne de mire que l’auto-traduction).

L’autre chose qui me frappe, c’est que deux romans ont été traduits deux fois, mais que d’autres textes de McKay restent non traduits en français, il me semble. Banana Bottom a été traduit en 1934, mais il y a sans doute à reprendre le chantier. Pour ce qui est d’Ida Treat, co-traductrice de la première édition français de Banjo, plusieurs sites indiquent erronément son nom comme Ida Trent. Il doit d’agir de la personne que le SUDOC référence comme TREAT, Frances Ida et que la BNF référence comme Ida Treat-Bergeret, car les dates de naissance et de mort sont les mêmes (1889-1978).

18:38 Publié dans 2025, Questions, parenthèses, omissions, WAW | Lien permanent | Commentaires (0)

lundi, 17 mars 2025

17032025 (“un enfant d'âme”)

Il fallait donc aller plus loin que le deuxième fragment, et surtout que son excision épigraphique déceptive. Qui (est) profane, alors ? —— Ainsi dès le fragment suivant : « Les Meidosems ont encore bien d'autres façons fâcheuses de traiter leurs enfants d'âme. Il faudra en parler. Il n'y a guère d'enfants d'âme heureux. »

Guère.

“Guère” n'est pas “pas”.

Ensuite poursuivre jusqu'au seizième fragment, qui dit ce qu'est, pour Ananda Devi, l'écriture.

C'est là, dans La Vie dans les plis.

19:27 Publié dans 2025, Questions, parenthèses, omissions | Lien permanent | Commentaires (0)

dimanche, 16 mars 2025

D'un (léger) traumatisme et du milieu éditorial

Hier j’étais au Salon du Livre Africain de Paris, l’occasion d’écouter des conférences, de discuter avec des maisons d’édition souvent pas diffusées en France, des libraires, de rencontrer enfin des personnes avec qui je travaille et échange depuis des années. J’ai raconté cela brièvement hier soir car c’est ce qui compte : les échanges, la beauté, l’avenir. Pourtant, ce que j’ai absolument besoin de dire aujourd’hui, c’est quelque chose de négatif qui est “remonté”, une expérience traumatisante d’il y a une douzaine d’années. Je n’ai pas “envie” de raconter cela, mais il faut que je le raconte.

Je n’avais pas prévu de publier ce texte ici, mais la version restreinte sur Facebook a attiré, en quelques heures, 30 likes et une dizaine de commentaires (c’est énorme, à mon échelle). Cette histoire est édifiante pour dire la façon dont le milieu éditorial peut briser des projets, des envies, et sans doute des carrières, et vous en lirez donc ci-dessous la version « publique » (donc sans les noms des personnes [les initiales L. V.-D. et F. G. signifient le vieux dégoûtant et foutu gougnafier, donc ne permettront pas de deviner de qui il s'agit]).

____________________________

En 2008, ayant découvert que plusieurs romans d’Amos Tutuola n’étaient pas traduits en français (ils ne le sont toujours pas), je décide de monter un dossier de traduction pour mon préféré, The Witch Herbalist of the Remote Town. Je traduis trois chapitres, je fais une présentation de Tutuola, une biographie, un argumentaire sur la réception de Tutuola en France et sur la certitude que j’ai que ce texte trouvera un large public. Puis, je contacte par mail L. V.-D., le directeur d’une collection dont je n’étais pas ultra-fan mais dans laquelle un projet Tutuola me semblait pouvoir s’insérer.

Réponse de L. V.-D., qui me dit en somme qu’il n’a aucun pouvoir, notamment sur les textes traduits, que pour un tel projet il n’a pas possibilité de décider, que ça doit passer par M. F. G., responsable du secteur de la littérature étrangère de la maison d’édition, et qu’il me représente comme l’homme qui fait la pluie et le beau temps. F. G. n’a pas de mail (ou plutôt son mail reste incommunicable à des béotiens dans mon genre), donc il me donne l’adresse postale en me recommandant, vu que l’ouvrage est épuisé en anglais, d’en joindre un exemplaire à mon dossier de traduction.

Ce que je fais aussitôt. Six mois passent, pas de réponse ; je relance donc F. G., toujours par voie postale. Rien. Deux mois passent ; je relance L. V.-D., qui me répond qu’il va se renseigner. Quelque temps plus tard, j’envoie une lettre à F.G., ce dont j’avertis L. V.-D., indiquant que je comprends que le projet n’intéresse pas leur maison (une année a passé entre-temps) mais que je souhaiterais récupérer mon exemplaire (il m’avait coûté pas loin de 40 euros en occasion).

Bien entendu je n’ai jamais eu de réponse.

Il y a quatre ans, voyant soudainement apparaître le nom de F. G. sous un post facebook, je l’interpelle en lui disant que je suis d’accord avec son commentaire (je ne sais plus de quoi il s’agissait, mais j’étais de fait d’accord) et que je me réjouis de le trouver sur ce réseau alors que je garde un très mauvais souvenir de notre seule interaction (or lack thereof). A sa demande, je lui explique ce dont il retourne, à la suite de quoi il me présente ses excuses via Messenger et m’explique ce qui a dû se passer (explication qui n’a aucun rapport avec la situation), même si, dit-il, il n’a aucun souvenir. Il m’explique ensuite comment tenter de récupérer mon livre, même s’il ne travaille plus dans la maison d’édition en question. Il va de soi que je n’ai pas répondu à un tel foutage de gueule : le type a reçu trois LETTRES de moi (des envois postaux, dont le premier avec un livre dont j’expliquais qu’il était difficilement trouvable et donc précieux) et il n’en a aucun souvenir ?

_____________________________

Ce que je veux dire ici, c’est que, suite à cette histoire, j’ai totalement renoncé à déposer des projets de traduction. Il a fallu que je sois contacté par un ami écrivain et éditeur pour me lancer dans la traduction d’un livre de Ngugi wa Thiong’o en 2015 (le projet ne s’est pas fait mais ça m’a fait plaisir), puis par Albin Michel en 2021 pour traduire l’ouvrage d’Olivette Otele (à la demande de l’autrice) pour que je sorte de ma torpeur.

Après cette histoire avec MM. L. V.-D. et F. G., j’avais décidé que, n’ayant (fort heureusement) pas besoin de vivre de la traduction, ayant un métier, j’allais me consacrer à 200% à ce métier-là. J’ai donc continué à traduire dans les années 2010, surtout de la poésie, que je partageais sur mon blog (autant dire pour moi seul, donc), tout en me félicitant de ne pas avoir eu besoin de tournicoter dans ce panier de crabes que me semblait être l’édition.

Je raconte cela car j’avais besoin de le raconter, comme je l’ai dit en préambule. Mais c’est aussi pour dire qu’en entendant pérorer hier le fameux L. V.-D., j’ai bien compris que, si j’avais traîné dans les cocktails ou les festivals littéraires à Madrid ou Valparaiso avec ce monsieur, ou si j’avais contacté F. G. via je ne sais quelle cousine germaine de Jack Lang, le projet se serait fait. Je n’en veux nullement à ces deux messieurs pour m’avoir découragé de solliciter des maisons pour des textes encore très largement inédits en français quinze ans plus tard ; par contre, je ne peux m’empêcher de penser qu’ils ont dû en briser, des carrières. Et cela me met dans une très grande colère.

18:40 Publié dans 2025, Indignations | Lien permanent | Commentaires (2)

samedi, 15 mars 2025

15032025 (Salon du Livre Africain)

Magnifique journée au Salon du Livre Africain, à Paris — malgré le temps glacial, l’effet de fourmilière dans la Halle des Blancs Manteaux, le fait de venir en voiture à Paris pour la première fois depuis fort longtemps (mais il n’y avait guère d’autre solution, et finalement ça s’est bien passé).

Je noterai seulement qu’accompagné de Claire et de mon collègue et ami Bernard de Meyer j’ai pu assister à deux conférences intéressantes : la lecture musicale du conte écologique mahorais Gombessa le sage (aux éditions Project’Îles) et la présentation de Profaner Ananda par A. Ferret et S. Tchak, avec (hélas) Jean-Noël Schifano. Beaucoup de discussions avec des maisons d’édition qui font toutes un travail passionné, acharné, opiniâtre, dont certaines dont je suis le travail depuis longtemps (Anacaona, Atelier des nomades, Dodo vole…) ou plus récemment (Ro-Bot-Krik). Outre les retrouvailles avec des personnes que j’ai déjà croisées, voire avec qui je travaille déjà (ou avec qui j’ai travaillé), j’ai pu discuter pour la première fois de vive voix (je récuse l’expression IRL car la discussion sur les réseaux est réelle) avec des personnes que j’admire et avec qui j’échange depuis parfois fort longtemps : Sami Tchak, Timba Bema, Raphaël Thierry, Jean-Pierre Orban, Jean-Baptiste Naudy – j’en oublie forcément, je complèterai la liste.

Claire a pris, devant la Halle, cette photo que je trouve très réussie, avec Nassuf Djailani (dont je viens de lire la magnifique postface qu’il a écrite pour l’édition de poche des poèmes d’Ananda Devi chez Bruno Doucey) et Jean-Pierre Orban, avec qui j’ai échangé régulièrement autour de Ngugi wa Thiong’o. Plus tard, la soirée s'est achevée sur un moment assez pénible, quand un des organisateurs est venu annoncer que la conférence sur modernité et création au Cameroun était annulée car aucun des auteurs n'avait obtenu de visa, et quand, alors que je disais à haute voix qu'il fallait dénoncer publiquement les agissements du gouvernement français qui ne cesse de bloquer artistes et intellectuels du continent africain pour faire des courbettes aux fascistes, un monsieur bien bourgeois était outré, lui, d'avoir payé un ticket de métro pour rien... Si un réfugié venait, après sa noyade, rendre son dernier souffle à ses pieds, ce monsieur bien mis et si confit dans son racisme inconscient se plaindrait de ses chaussures abîmées.

Nous sommes rentrés chargés de livres et délestés de quelques billets… Grand bonheur aussi, d’avoir retrouvé, pour le déjeuner, nos amis Catherine et Philip, que nous n’avions pas revus depuis leur départ de Tours, il y a six ans. Il se trouve que Philip m’avait envoyé, il y a quelques jours à peine, la postface qu’il a écrite pour la traduction française, par Dominique Lanni, de la pièce de théâtre de Ngugi wa Thiong’o et Micere Githae Mugo, The Trial of Dedan Kimathi.

23:45 Publié dans 2025, Affres extatiques, Hors Touraine | Lien permanent | Commentaires (0)

vendredi, 14 mars 2025

Profaner Ananda (Annie Ferret / Sami Tchak)

Il y a quelques semaines, j'ai découvert qu'allait paraître un ouvrage au titre presque énigmatique, Profaner Ananda. Même si j'étais en droit de douter qu'il s'agisse bel et bien de l'écrivaine Ananda Devi, l'identité des deux comparses embarqué·es dans ce projet, Sami Tchak et Annie Ferret, m’a vite dessillé les yeux. J'ai acheté le livre dès sa parution, la semaine dernière, intrigué plus encore par la quatrième de couverture sur laquelle figure une citation introductive d’Ananda Devi elle-même : « Ce livre est notre “enfant d’âme” à tous les trois, comme le dirait Henri Michaux. C’est la confluence ultime de nos trois écritures, de nos trois personnes, de nos trois corps. » Voilà un blurb qui a tout l’air d’un endorsement, validation par l’écrivaine elle-même, paraphe co-signant la profanation. Il faut dire que profaner la profanatrice (si tant est qu’on veuille lire ainsi l’œuvre certes transgressive et audacieuse de Devi) soit plus proche du poisson rouge tournant du bocal que de l’acte fondateur d’une nouvelle esthétique. On peut également voir dans ces deux phrases une reprise de contrôle : après tout, le prénom d’Ananda figure en plus hautes lettres que les noms des deux comparses Annie et Sami. Reprendre le contrôle, Ananda Devi a toujours su le faire, aussi vis-à-vis de Sami Tchak, n’est-ce pas, dans Les hommes qui me parlent, grand grand grand livre. Y a-t-il encore cannibalisme littéraire (ou littéral) quand on ne sait plus qui tient la fourchette ?

J’ai obtenu, avant même d’avoir lu le livre – et ce en dépit du fait que je me contrefiche habituellement des dédicaces qui me paraissent de simples contremarques – un mot d’Annie Ferret sur la page de titre, n’ai pas osé – quoique je l’aie suggéré en blaguant – demander à Devi elle-même d’apposer son sceau au même lieu, et verrai peut-être demain, au Salon du Livre Africain, Sami Tchak (que je n’ai jamais rencontré mais que je suis sur Facebook depuis bien longtemps), afin de lui demander le sien.

Entre-temps, j’ai lu.

Eh bien, sachez qu’Annie Ferret et Sami Tchak sont de fort mauvais·es professeur·es d'algèbre. Partant d'une équation à trois inconnues, iels ont produit un texte en forme de résolution qui multiplie les dédoublements de chaque inconnue : x’, y’, z’, x’’, y’’, z’’ etc. À la fin, bien sûr, on n'a pas seulement reposé la craie dans la glissière : on a dévissé le tableau noir, dont on sait qu'il est en fait vert bouteille, pour le décrocher du mur, ou l'en arracher. Il a fallu accepter que les inconnues deviennent connues, connaissance, sans révéler leur chiffre, et que ni craie ni tableau ne rimeront à rien ici. C'est qu'avec la profanation, on part forcément du fanum. Le cercle, c’est le fanum, pas seulement la marque de café sur la table en bois dont il faut sortir (p. 86), mais l'espace sacré réservé aux prêtres de la divinité. Si on profane, le système ecclésiastique voudrait nous faire accroire qu'on a violé la sacralité d'une divinité, alors que matériellement on a simplement marché dans le lieu réservé aux gardiens du temple. Et c'est amusant, vu qu'Annie Ferret et Sami Tchak se (re)présentent en proches, en intimes d'Ananda Devi : elle est loin d'être une inconnue, ils connaissent la personne avec ses livres.

Ce sont donc eux, les gardien·nes du temple, à cette aune. Et vu qu’Ananda n'est pas – iels s'assurent de jouer avec cela – divine, cela signifie donc que le texte est une invitation démocratique à toute personne à qui Ananda Devi n'est pas connue (pour qui Ananda Devi, en tant que personne, est une inconnue) à s'approprier le fanum, à y pénétrer, et à devenir regardien du temple. On ne garde plus, on regarde. En profanant, on s’avance, ce qui signifie qu’on prend d’autres perspectives. Autant de gardien·nes que de lecteurices des livres d’Ananda Devi : Sami Tchak et Annie Ferret se sont auto-dénoncé·es comme faux prêtres d'un culte véritable. Car le culte, c'est cultiver. Profaner = cultiver. En voici bien une autre (équation).

Annie Ferret et Sami Tchak se sont partagé le livre, à savoir que la première partie est de l'une, et la seconde de l'autre, dans des styles tout à fait distincts. J'avais d'abord pensé que les textes seraient mélangés, indiscernables sinon indissociables, mais il n'en est rien ; le sommaire, qui indique à la page 123 qui a écrit quoi, paraît bien superflu. Annie Ferret propose un dialogue entre deux Ananda qui réinvente – en le lyricisant – le modèle beckettien du couple impossible, mais elle le fait précéder d’un texte majeur, également, dans lequel je vois la première proposition selon laquelle la profanation naît ou naquit, au sein de l’œuvre de Devi même, d’une chambre d’échos infinie :

« Cette folie a une origine bien définie. Elle a à voir, je dirais, avec un talent de ventriloque. Parce que ces personnages l'envahissent jusqu'à la submerger. Si on le lui demande, Ananda Devi avoue en effet qu'ils naissent en elle, et c'est vrai qu'ils l’habitent, que des voix s'écoulent de leur gorge à la sienne, des voix, afflux de sang et flot de vie, de mots, un discours souvent brutal ou violent et qui expulse en saccades les chapitres de leur existence torturée. » (p. 23)

Dans la fiction à tiroirs imaginée par Sami Tchak à partir de la nuit de Naples déjà narrée plusieurs fois, en particulier par Ananda Devi elle-même dans la postface des Fables du moineau de Sami Tchak (2019), on retrouve un dispositif vertigineux de cannibalisme littéraire auto- et hétérofictionnel dont on peut juger qu’il fait violence au personnage – qui sait, à la personne – d’Ananda Devi. Celle-ci l’a confiée en marge du festival Atlantide : « si j’avais été plus jeune, j’aurais refusé que ce texte soit publié tel quel, je crois ». Et pourtant, il m’a paru, que l’acte de révélation, d’exposition, le plus criant outing se trouve dans la partie du diptyque conçue par Annie Ferret (il faudrait citer toute la page 59, je ne le fais pas afin que vous alliez voir le livre par vous-mêmes).

Pour renvoyer aussi, sans les citer textuellement, à un ensemble de pages du volet Sami Tchak, je signalerai le quatrième de ses sept chapitres, qui s’intitule “De la postérité et de la lecture” (pp. 101-106). Ce long développement m'a paru extrêmement important, pour ce qu'il dit du rapport entre écriture et lecture, bien sûr, mais aussi parce que le style, le rythme et la modalité même de l'argumentation m'ont paru sous l'influence d’André Breton, pas forcément celui de Nadja, mais plutôt des Vases communicants, s'il faut distinguer. Il y a là une exigence critique et l'ouverture d'une faille qui suppose qu’en système de profanation/ cannibalisation, la parenthèse n'est jamais refermable. De même, le bilan ne peut jamais être un bilan ; il n'y a pas de clôture (p. 98).

Je clos ce billet très impromptu, et donc à rouvrir lui aussi, par un petit agacement : l’emploi, par Sami Tchak, de la métaphore de la ménopause pour parler du risque d’assèchement de la création. Et encore, si ce n’était qu’une métaphore, mais on y décèle plutôt une analogie, une mise en correspondance ; l’œuvre d’Ananda Devi, qu’on la profane ou pas, qu’on en soit ou non adepte (c’est-à-dire placé au plus près), nous enseigne, je crois, à faire autrement cas des corps féminins et de leur possible mise en texte, des risques de leur mise en scène en régime patriarcal.

Annie Ferret, Sami Tchak.

Profaner Ananda. Gallimard, Continents noirs, 2025.

10:08 Publié dans 2025, Affres extatiques, Ecrit(o)ures, Gertrude oder Wilhelm, Lect(o)ures, WAW | Lien permanent | Commentaires (1)

jeudi, 13 mars 2025

13032025

Avant d’allumer l’ordinateur, ce matin, j’ai entrepris de rassembler tous les livres d’Ananda Devi que nous avons, afin de les rassembler sur une seule étagère : la plupart se trouvaient dans la bibliothèque des littératures africaines, antillaises et indocéaniques, mais il y en avait aussi cinq dans la bibliothèque de poésie bien sûr, et deux ou trois qui traînaient à des endroits épars. Il y en a un que je n’ai pas retrouvé, car je l’ai lu récemment : Le voile de Draupadi – pourtant un de ses premiers. Nous en avons donc vingt-deux, ce qui signifie que je vais commander les autres.

Par ailleurs, je me suis aperçu de deux choses très agaçantes hier. D’un : le nom d’une écrivaine dont j’ai lu quatre livres, l’un d’entre eux assez aimé pour que je le prête à deux personnes différentes, et que j’ai même rencontrée lors d’une lecture d’un de ses livres de poèmes dans une librairie, ne m’est revenu qu’en vérifiant la liste de mes contacts Facebook. De deux : dans un échange privé avec un écrivain, je me suis demandé ce que devenait Ali Zamir, qui n’a plus rien écrit depuis Dérangé que je suis en 2019 ; en effet, mon ami écrivain me dit qu’il n’a plus de nouvelles etc. ; or, ce matin, en farfouillant justement dans les étagères de la bibliothèque des littératures africaines, antillaises et indocéaniques, je tombe sur Jouissance, le quatrième roman d’Ali Zamir, paru en 2022, livre que – à ma décharge (il y a jeu de mots) – j’avais moins aimé que les précédents et qui ne figure pas dans sa bibliographie sur Wikipédia : si j’étais allé consulter le site de son éditeur, la mémoire me serait revenue.

Je pourrais ajouter un troisième agacement (ou serait-ce de l’inquiétude face au vieillissement) : toujours en farfouillant dans ces étagères qui auraient bien besoin d’être réordonnées, j’ai vu que j’avais lu pas moins de quatre livres d’un écrivain avec qui j’ai pris un verre à Nantes et dont j’aurais juré n’en avoir lu que deux, il y a longtemps certes…

07:56 Publié dans 2025, Flèche inversée vers les carnétoiles, Lect(o)ures, Questions, parenthèses, omissions | Lien permanent | Commentaires (0)

mercredi, 12 mars 2025

12032025

La saison printanière s’avance par petites touches : les pies ramassent des branches mortes dans la haie ; les pruniers arborent encore – malgré les averses qui ont jonché le sol de la terrasse – leurs milliers de petites fleurs blanches ; il fait jour à sept heures du soir ; le parfum ambivalent des troènes aussi est là dès qu’on met le nez dehors — et ce soir, en fermant les volets après Inland Empire, j’ai entendu le premier hérisson de l’année fureter dans le jardin, avec la discrétion propre à cet animal.

22:36 Publié dans 2025, Moments de Tours | Lien permanent | Commentaires (0)

mardi, 11 mars 2025

Suite de l'enquête (et correctif)

Il y a deux semaines et demie, j'avais un peu réfléchi à (et à peine esquissé des recherches sur) une phrase de Pessoa traduite par Dominique Nédellec. N'ayant pas encore pu consulter l'ouvrage paru chez Cambourakis en 2011, j'ai reçu aujourd'hui un mail du traducteur lui-même, qui me transmet obligeamment toutes les informations.

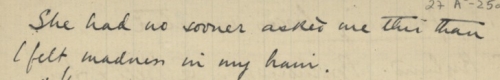

La phrase originale, dont je maintiens — et je pense que cela restera le seul point de désaccord entre D. Nédellec et moi-même — qu'elle est étrange, se lit comme suit : « She had no sooner asked me this than I felt madness in my brain. »

D. Nédellec m'informe par ailleurs que, si j'avais pu lire l'ouvrage, il s'y trouve une longue préface dans laquelle il explique qu'il a traduit les deux nouvelles à partir des manuscrits de Pessoa :

Pour la traduction de The Door, nous avons utilisé une copie du manuscrit conservé à la Bibliothèque nationale du Portugal et la transcription qu’en a faite Jerónimo Pizarro dans le volume VII, tome II, de l’édition critique des œuvres de Fernando Pessoa, Escritos sobre génio e loucura (Imprensa nacional-Casa da Moeda, Lisbonne, 2006).

Le manuscrit original, fragmentaire, comprend plus d’une cinquantaine de feuillets dans un état d’achèvement inégal, avec des ratures, des incises, des espaces laissés vierges. La partie introductive du texte a été mise au propre à deux reprises, mais les versions conservées sont l’une et l’autre lacunaires. Leur assemblage permet néanmoins d’obtenir une reconstitution complète. Les variantes entre ces deux versions étant mineures, nous ne signalons en notes de bas de page que les plus importantes.

17:22 Publié dans 2025, Translatology Snippets | Lien permanent | Commentaires (0)

11032025

Je prépare enfin, mais trop vaguement, le séjour à Princeton, pour aller regarder concrètement ce que donne l’Urtext anglais de la trilogie de Patrice Nganang. Je copie-colle ici un échange électronique public avec lui sur Facebook suite au billet « Pourquoi le français rend les langues bamiléké incompréhensibles » :

G. C. — Si je peux me permettre, Patrice, tu veux dire que dans le génitif, c'est la morphologie du nom qui est modifiée en allemand et en anglais : la morphologie, pas la nature. Par ailleurs (et tu me connais, je suis taquin (et puis ça me ferait une belle jambe, je suis germaniste)), pourquoi choisis-tu uniquement le français ici pour ces réflexions (passionnantes) sur le medumba ?

Plus sérieusement : je trouve que, si tu reprenais en livre l'ensemble des chroniques que tu as écrites (et que tu vas écrire) autour de l'histoire des transcriptions du medumba, l'effacement politique de cette langue, la nécessité de la remettre en pratique dans l'Académie sur WhatsApp, cela ferait un jalon important, pour le medumba, et dans ton œuvre. Je suis certain que Teham [son éditeur à Paris, NDLR] serait preneur aussi.

P.N. — Le français c'est juste un autre de ces accidents de l'histoire qui, ici, a fait perdre exactement cinquante ans à l'intelligence Bangangte.

G.C. — Tu bottes en touche pour le livre.

P.N. — Non, pas du tout. C'est digestif : nous sommes en train d'écrire des syllabaires, et de fonder des écoles de medumba. L'académie est pragmatique, et pas théorique.

Bon, je commence aussi ainsi à écrire des livres de fiction etc., en medumba, ça c'est clair.

G.C. — Tu es la personne moins bien placée au monde pour prétendre que la praxis empêche la théorie. Elle s'en nourrit et elle la nourrit. Il me semblerait primordial (et j'ai pesé l'adjectif) que ces billets ne restent pas difficilement trouvables, épars, dans les limbes de Facebook. Only my opinion.

P.N. — Je fais appel aux contributions des non-medumbaphones ici, mais comme tu sais, toute maison a plusieurs fenêtres

Dans mon fichier Chantier CRCT où j'ai aussi reproduit cet échange, j'ai ajouté cette note :

La praxis se nourrit de théorie et la nourrit. Tiens, un titre de chapitre ? L’axiome est transposable à l’étude que je veux mener sur le double (au moins) front traductologique et post-colonial.

10:40 Publié dans 2025, Affres extatiques | Lien permanent | Commentaires (0)

lundi, 10 mars 2025

10032025

5 h 10

Ce rhume me flingue une nuit après l’autre. Ce matin, il fallait que je me lève : expectorer, cracher — bref, toute la lyre ragoûtante du petit Argan portatif. (Enfin, pas toute : ni lavements ni clystères, merci bien.)

J’écris ceci avant même d’ouvrir le navigateur Web, car sinon après, une chose une autre, et une heure a filé.

Aujourd’hui j’enregistre la cinquième émission d’I Love Mes Cheveux, avec mon ancienne collègue Priscille Ahtoy, avec qui j’avais organisé une rencontre (précédée de deux communications) avec la romancière Mariam Sheik Fareed, en mars 2023. Comme j’ai des milliers de questions à lui poser, et comme, pour la première fois depuis que j’ai commencé cette émission, je devrai rendre l’antenne pour 11 h pile (Mélissa enregistre une Méridienne, ce lundi), il faudra sans doute qu’on en enregistre une autre dans pas si longtemps. J’hésite : est-ce que je fais « sauter » la lecture que j’avais prévu ? est-ce que je ne diffuse qu’une seule chanson au lieu de deux, génériques exclus ? Ah là là, grande différence avec le métier d’enseignant : en général, on peut laisser quelque chose en suspens et le finir à la séance suivante.

Autre différence, d’ailleurs : je rédige mon intro, les rubriques et même certaines questions. Il y a fort longtemps que, cours d’agrégation exceptés, je ne rédige plus rien pour faire cours : pour les T.D., un document didactisé qui a servi de base au travail des étudiant·es et des idées très précises quant à mes objectifs pédagogiques ; pour les C.M. un Power Point avec très peu de texte (uniquement les concepts et les citations, afin de ne pas devoir dicter x fois), et ensuite j’improvise ma présentation. Pour la radio, je suis rassuré d’avoir un « conducteur » plus détaillé ; c’est un peu idiot car, à la vérité, il entre beaucoup d’improvisation dans l’émission. La dernière fois, je n’ai pas posé la moitié des questions que j’avais préparées ; cette fois-ci, ce sera pire.

Je vais bientôt basculer dans le fichier Chantier CRCT, car je dois noter ma progression dans la relecture d’Empreintes de crabe (ce n’est pas si mal), ainsi que quelques références. Au cours de mon séjour à Nantes, j’ai acheté, à la librairie Les Bien-Aimé·e·s (ça me fait bizarre de redoubler le point médian, ce que je ne fais jamais), l’essai de Brent Hayes Edwards traduit par Jean-Baptiste Naudy et Grégory Perrot aux excellentes éditions Ròt-Bò-Krik [Pratique de la diaspora, 2024] et dès la préface lue en écoutant Mabanckou dire n’importe quoi sur Angela Davis et faire le show pour sa cour, j’ai noté plusieurs choses qui pourraient se trouver, sinon au centre, du moins dans une des articulations de mon projet. (Mais n’ai-je pas déjà écrit ça vendredi ?)

Outre tous ces livres qui s’accumulent devant moi sur le bureau (mais qui n’empêchent pas encore de voir l’écran de l’ordinateur), il y a le petit carnet noir et blanc acheté jeudi à Nantes avant la rencontre à la médiathèque Floresca-Guépin, dans lequel j’ai noté des foules de choses, dont une dizaine de pages après ma lecture de Profaner Ananda. Heureusement que cette pratique d’écrire dans des carnets est rarissime pour moi, sinon je sens que la maison, aussi, en serait envahie.

05:30 Publié dans 2025, ILMC | Lien permanent | Commentaires (0)

dimanche, 09 mars 2025

09032025

C’est le moment risqué — quand j’aurais beaucoup de choses à écrire, alors que je suis fatigué par la pharyngite et le contre-coup du voyage à Nantes. Et je laisserais passer deux ou trois jours sans écrire, en me disant que ce n’est pas grave.

Chaque sujet demanderait de l’énergie et une demi-heure au bas mot.

Alors je n’écrirais rien.

Et les deux ou trois jours deviendraient, mine de rien, une ou deux semaines.

Donc ici, j'écris. On verra, pour la suite.

19:45 Publié dans 2025 | Lien permanent | Commentaires (0)

samedi, 08 mars 2025

08032025

Emmanuel Macron, ce sale type vraiment, déclare qu’il faudrait que chaque jour soit la journée des droits des femmes, alors qu’il envoie sa police tabasser et gazer les manifestantes, et qu’il fait protéger les nervis d’extrême-droite.

À Nantes, le rassemblement féministe témoignait d’une rage et d’une combativité sans précédent.

C’est dans cet esprit-là qu’il faut se retrouver, se ressourcer, reprendre espoir.

19:45 Publié dans 2025, Hors Touraine, Indignations | Lien permanent | Commentaires (0)