dimanche, 31 janvier 2016

Nous remémorer

Nous écrivons et peignons pour nous remémorer ce que nous n’avons pas vécu.

(L’autre monde, p. 38)

Et j’ajouterais : pour identifier ce qui peut échapper à la réalité (inassignable) grâce au souvenir (toujours fixable).

Pour identifier : établir une équivalence.

Tout cela reste diffus et pâle.

(Ce que je nomme la mêmoire.)

09:49 Publié dans Blême mêmoire, Larcins | Lien permanent | Commentaires (2)

Dernier jour du mois, mise au moindre

Heureusement que je tiens ces carnets pour moi-même — il y aurait, ces temps-ci, de quoi se décourager.

D'une part, je peux être satisfait d'avoir encore, ce mois de janvier, tenu le rythme de publication quotidien dans les deux blogs, d'avoir embrayé plusieurs nouveaux projets, et ce malgré des semaines de boulot absolument démentes. D'autre part, je vois que février s'annonce plus retors, comme souvent, avec les “vacances” (en partie déconnectées (à chaque fois que j'écris des textes en vue d'une publication ultérieure, ça m'ennuie de les publier une fois que je suis revenu à Tours, avec une connexion, et que je les relis)) et le risque de l'enlisement. En effet, les nouveaux projets exigent tous une certaine régularité, doublée d'un peu de pugnacité.

Il y a toutes les formes singulières, mais je crois que, pour cela, je n'arriverai jamais à me contraindre à écrire un ou deux poèmes par jour en alternant les formes fixes. Plus sérieusement, il y a le projet Nuruddin, le projet Christian Garcin, le chantier 16 en 16, Par les lettres, le centenaire Ferré, sans compter la remise sur le métier d'Artois, à moi, des textes croisés Ping-pong-Pong-ping, et de l'inflexion apportée à Aujourd'automne. Quand je suis en “vacances” hors connexion, il faudrait que j'écrive pour ces projets-là, justement, sans quoi ce sont ces phases d'intermittence qui font patiner l'ensemble.

Il y a toutes les formes singulières, mais je crois que, pour cela, je n'arriverai jamais à me contraindre à écrire un ou deux poèmes par jour en alternant les formes fixes. Plus sérieusement, il y a le projet Nuruddin, le projet Christian Garcin, le chantier 16 en 16, Par les lettres, le centenaire Ferré, sans compter la remise sur le métier d'Artois, à moi, des textes croisés Ping-pong-Pong-ping, et de l'inflexion apportée à Aujourd'automne. Quand je suis en “vacances” hors connexion, il faudrait que j'écrive pour ces projets-là, justement, sans quoi ce sont ces phases d'intermittence qui font patiner l'ensemble.

De toute façon, j'ai toujours avancé en me dispersant. Déjà, là, alors que je n'ai pas fini la lecture de Dépressions, ni de Centurie (qu'il faut lire par bribes, donc pas grave), que j'amorce à peine la découverte du continent Garcin, je me lance dans la lecture de Männer Phantasien de Klaus Theweleit. (Au moins, je lis en allemand...)

Pffffffff, pfff.

07:51 Publié dans Questions, parenthèses, omissions | Lien permanent | Commentaires (0)

samedi, 30 janvier 2016

3737

Pour le 3.737e (répétition du nombre associé au département de l'Indre-et-Loire) billet de ce site, en attendant, dans cinq semaines environ si je continue de maintenir le rythme d'un billet par jour au moins, le palindrome ligéro-savoyard 3.773, il y avait l'embarras du choix.

Ce lac, pour moi, offre un contrepoint (géographique autant que structurel) à l'étang du Louroux et mérite de figurer dans les Sites & lieux d'Indre-et-Loire. Mon fils aîné avançant sa main pour ne pas être photographié rappelle qu'une des rubriques du site avait quelques prétentions photographiques. Le vert de la forêt qui sert de cadre est, depuis le principe, la couleur de ce site. Enfin, comme j'ai à peu près raté l'anniversaire décennal de Touraine sereine, c'est l'occasion d'ajouter une pierre commémorative, même mal taillée et branlante.

D'autre part, je n'oublie pas les Mots sans lacune, ancien projet qui, comme tant d'autres, s'enrichit de temps à autre d'un nouveau billet. Je lui offre ici deux citations, l'une pour le second sens de “lavallière” selon le Robert culturel, et l'autre pour le nom propre.

Le maroquin Lavallière, avec sa nuance effacée et ses tons gris-poussière, apparaît à son tour, précurseur des reliures en veau-écaille à la mode aux approches de la Révolution. (Raymond Bordeaux. Quelques mots sur l’histoire de la reliure des livres, 1858.)

La Vallière est boiteuse : elle a de doux écarts.

Elle sert d’exercice à Jupin qui prélude ;

Il l’entraîne en l’Olympe — et la rupture est rude :

Il la laisse tomber du haut de ses regards.

(premier quatrain du 35e des Sonnets historiques de Robert de Montesquiou, 1899)

09:50 Publié dans ... de mon fils, 10 ans, Mots sans lacune, Sites et lieux d'Indre-et-Loire, Zestes photographiques | Lien permanent | Commentaires (0)

vendredi, 29 janvier 2016

Un vendredi.

Journée de travail très réussie, aujourd'hui. Globalement, j'aime mon métier et mes journées ne sont pas atroces, mais il est rare que tout s'arrange, non pas merveilleusement, mais simplement bien.

Le premier cours (thème L3) est vraiment en petit groupe. Dix présents seulement sur les 14 de la fois précédente. On ne va pas se plaindre, avec les 50 étudiants par TD de L1 et de toute la filière L.E.A.. Cela fait plusieurs années que je n'ai pas enseigné le thème, à l'exception des trois années de traduction audio-vidéo entre 2012 et 2014 et le thème économique de L.E.A. (qui compte un peu pour du beurre), et j'ai décidé d'innover un peu : outre les textes à préparer chaque semaine (6 textes alternant prose littéraire et textes de presse, distribués dès le début du semestre), je propose à chaque cours une “fenêtre” de 15-20 minutes consacrée à une traduction improvisée, y compris pour moi. Nous n'y travaillerons pas les questions de syntaxe, ni les procédés les plus complexes, mais c'est une manière de travailler sur les automatismes et aussi sur d'autres supports. Ainsi, hier, à la stupéfaction (navrée) de mes étudiants, je leur ai diffusé le refrain de Notre amour sent l'ail. Cela nous a permis de réfléchir à la manière de traduire convenablement les deux sens de blanc (“le plus blanc” vs “chevalier blanc”), mais aussi de réfléchir à la traduction des insultes, dont certaines qu'ils ne comprenaient pas dans le texte source français (“banane”* et “lajoie”). — En tout cas cette fenêtre donne un double aspect au cours, avec un côté ludique ou un peu déconnant...

Le deuxième cours était Aide à la réussite L1, dans le lugubre amphi C ; le T.D. s'articule autour d'un exposé fait par un groupe d'étudiants en première heure puis d'un extrait du livre présenté en exposé et sur lequel tous les étudiants ont travaillé au préalable. Les dix livres qui donnent lieu à exposé ont été annoncés dès novembre, avec ordre identique dans les cinq groupes de T.D. de la promotion. Tous les exposés doivent épouser la même structure (l'auteur, la structure du livre, les principaux thèmes, les difficultés rencontrées, la phrase préférée de chaque étudiant du groupe). Hier, c'était le deuxième cours, avec le premier exposé, sur Common Sense de Thomas Paine. Les quatre étudiantes avaient très bien travaillé, fouillé le texte, relevé les éléments les plus importants. Elles ont distribué leur plan au début de l'exposé, avec le glossaire obligatoire de 30-50 mots, puis ont présenté leur travail en faisant parler chacune, à tour de rôle, Thomas Paine à la première personne. Deux d'entre elles avaient appris leur texte, mais sans réciter (elles ne risquaient pas d'être sanctionnées pour cause de notes trop rédigées), et les deux autres avaient des aide-mémoire discrets. Une d'entre elles est très évidemment bilingue, mais parlait trop bas, avec peu de présence ; deux avaient un anglais moyen de première année (et donc, fautes de grammaire, intonation française et fautes d'accentuation) ; la dernière, enfin, s'appuyant probablement sur une expérience théâtrale, occupait la scène et jouait vraiment Thomas Paine ressuscité et venu lever les malentendus sur son livre, ce qui, avec un anglais globalement bon, compensait ses quelques déplacements accentuels sur les polysyllabiques (je pense que j'en faisais largement autant à son âge). Au bilan, un exposé original et très vivant. La deuxième heure s'est bien déroulée ; j'ai donné quelques conseils ; nous avons travaillé sur les deux extraits de Common Sense, avec un peu de participation (intelligente) et pas de bavardage. De mon point de vue, le cours de L1 parfait.

Après la pause sandwich vraiment minimale (il y a une demi-heure de battement, ce qui en fait signifie vingt minutes à tout casser), le cours de traductologie de L3, qui s'appuyait sur un extrait d'A Tale of Two Cities vraiment bourré de tournures verbales exigeant le chassé-croisé et sur une série de 20 titres de chansons françaises à traduire, s'est avéré vivant et riche, surtout, une fois encore, car presque tous les étudiants avaient vraiment fait leur travail et proposaient leurs contributions ou faisaient part de leurs doutes ou interrogations. Au sujet de la traduction de "darted into their houses", j'ai même donné raison à un étudiant après avoir comparé une traduction proposée, avec chassé-croisé (entrèrent chez eux en trombe), et la sienne (se précipitèrent chez eux). J'avais en effet commencé par soutenir que la sienne impliquait une modulation avec effacement de l'image (dart), tandis que l'autre procédait à un changement d'image (en flèche → en trombe). Il m'a fait remarquer, en invoquant la parenté avec précipice, que, selon lui, se précipiter était aussi une image ; sans que j'aie le temps de vérifier dans un dictionnaire de langue française (il y a, comme dans beaucoup de salles, un ordinateur avec vidéoprojection, mais on ne peut pas s'interrompre toutes les trente secondes), j'ai en effet constaté que l'étymologie lui donnait certainement raison (prae-caput). De retour à la maison, j'ai pu vérifier que c'était le cas. Le Robert culturel indique même, comme citation illustrant le sens 1, ce vers de Cinna : « Puis soudain, dans le Tibre, il s'est précipité. »

La journée de travail s'est poursuivie avec plusieurs rendez-vous : signature du contrat pédagogique d'une de “mes” étudiantes australiennes (de Deakin), rendez-vous avec deux des trois étudiantes de L.E.A. qui partent prochainement pour leur séjour d'études obligatoire d'un semestre en Malaisie (nouvel échange pour lequel elles essuient les plâtres — avec un nombre tel d'embûches que je me demande si je ne vais pas suspendre l'envoi d'étudiants pour une année, le temps de faire le point), rendez-vous avec une étudiante angliciste qui est extrêmement motivée pour valider sa L3 par un séjour d'études dans une autre université partenaire dont je suis responsable (UKZN, à Durban et Pietermaritzburg), et enfin entretien avec un collègue de l'équipe pédagogique de L.E.A. suite à un problème survenu cette semaine. Journée qui s'est donc clôturée, pour la partie in situ, vers quatre heures de l'après-midi, mais avec un véritable sentiment de satisfaction. Journée très complète, aussi, dans ses “activités”... j'espère que la stagiaire de troisième que j'accueille la semaine prochaine pourra observer ce genre de journée...

* Une seule étudiante connaissait et a confirmé que c'était une insulte plutôt affectueuse, ou en tout cas ambivalente, car, quand l'étudiante était plus jeune, sa mère lui disait ça gentiment. Bizarrement, j'ai évoqué ça ce soir en famille, et Oméga (qui est en CE2) était étonné, car "on n'arrête pas de dire ça dans la cour"... En cherchant un peu sur le Web — où il est difficile de filtrer les articles qui parlent de l'affaire des enfants catholiques qui avaient jeté des bananes à Taubira — je suis tombé sur un répertoire d'“insultes pas trop vulgaires” plutôt insolite... je vous laisse juger...

22:02 Publié dans WAW | Lien permanent | Commentaires (2)

jeudi, 28 janvier 2016

“tenir le flambeau”

23.12.2015.

cours après la vieille étreinte

un pied sur l'escabeau

neurones au tombeau

sans faux souffle ni vraie crainte

cours les pas dans ton empreinte

à jouer pour de beau

de bon tenir le flambeau

que le futur t'éreinte

ce n'est pas assez courir

c'en est trop d'une syllabe

l'albatros s'enfuira

& se noircira en labbe

cours après il t'en cuira

ce n'est pas trop mourir

21:43 Publié dans Sonnets de janvier et d'après | Lien permanent | Commentaires (0)

mercredi, 27 janvier 2016

L'étrange sérénité des fonds marins

Ce texte de Christian Garcin, publié fin 2014, se présente sous la forme d'un petit format carré glissé dans une pochette en plastique et qui, quand on commence à le lire, se déplie soit comme un livre classique soit en accordéon aboutissant à un octogone, les pages formant un rempart autour du vide. L'éditeur se nomme circa 1924, et à n'en pas douter il y a un véritable choix de proposer autre chose qu'un texte en ligne (ici : un texte crénelé).

Objet sobre et marquant, ce mince volume est porteur d'un texte qui est loin d'être anecdotique. Je l'ai lu une première fois il y a une semaine, et la Mina du texte m'a d'abord évoqué la M'dina de Sardines, puis, une fois ma comprenette désalentie, je me suis rappelé avoir déjà rencontré le nom de Mina Loy, déjà associé à celui d'Arthur Cravan.

Le texte raconte un moment dans la vie de ce bizarre couple, juste avant la disparition de Cravan, en 1918. Garcin s'est inspiré d'une série de photographies faussement anciennes (le rabat les nomme “pictorialistes” et les attribue à un certain Hugo Brehme [j'apprends donc à cette occasion que ce n'est pas par un effet de fausse ancienneté mais bien parce que ces images sont peu ou prou les contemporaines de l'idylle imaginée entre Cravan, ici “Colossus”, et Mina Loy qu'elles semblent anciennes, tant pis, je laisse mon erreur puisque ce crochetage l'affirme : elles ne sont pas faussement anciennes !]) pour raconter comment, au Mexique, Cravan et Mina Loy cherchent une cathédrale rose : d'une part, les photos sont sépia ; d'autre part, comme l'écrit Garcin, au Mexique « de nombreuses cathédrales sont roses : comment trouver la bonne ? ».

De Mina Loy — que, moi aussi, en fin d'adolescence, j'avais provisoirement confondue avec Myrna Loy —, retenons, pour le moment, un poème, Lunar Baedeker qui n'est pas sans échos avec le texte de Garcin.

L'expression citée entre guillemets, « au torse immature de bébés géants », provient d'un poème de Mina Loy, “Property of Pigeons” (dans le texte : the immature torsos / Of their giant infants). Je ne le mets pas en lien, car Google Books est un répertoire particulièrement bordélique et difficile à consulter, mais cela se retrouve facilement — un très beau poème, aux pages 120-1 du recueil posthume The Lost Lunar Baedeker (repris en 2015).

De Cravan, je mets en lien le texte singulier (détestable ? Cravan voulait-il se dépeindre de manière à ce qu'on le trouvât détestable ?) sur André Gide. Je pense que Breton, devenu un poil dogmatique à partir de la fin des années 20, ne devait pas se retrouver totalement dans cette ambivalence opaque.

22:54 Publié dans BoozArtz, Larcins, Le Livre des mines | Lien permanent | Commentaires (0)

mardi, 26 janvier 2016

Ping-pong, 10 : habiter & tuer

Aujourd'hui, à la faveur du jour de grève, j'ai enfin pu prendre une journée pour ce qui traînait depuis deux mois, à savoir l'achat de nouvelles étagères pour la bibliothèque (ou le bureau, c'est selon). Après un aller-retour maison/Ikea qui a battu un nouveau record, je pense (cinquante minutes, déchargement compris), j'ai donc monté ces merveilleuses planches avec leurs surmeubles et autres fariboles, pour passer ensuite deux bonnes heures, en milieu d'après-midi, à ranger les livres qui avaient dû gésir en piles pitoyables depuis la mi-novembre et le remploi de la bibliothèque située à ma droite quand je suis à mon bureau (comme en ce moment) comme séparation entre le bureau et un minuscule coin lecture.

(Je crois que le bureau est, dans cette maison, la pièce à avoir connu le plus de modifications, infimes ou plus significatives. Assez logique, en un sens.)

Du coup, j'ai réorganisé totalement le classement des ouvrages de poésie et profite donc de cela pour saisir, sur l'étagère quasiment la plus à portée de main (sur la droite), deux livres que je n'ai pas ouverts depuis longtemps, voisins d'alphabet et de rayonnage (ce qui n'est pas souvent le cas — le classement alphabétique m'intéresse peu, pour nos livres), Peintures de Segalen et L'écolier sultan suivi de Rodogune Sinne de Schehadé.

J'en extrais deux phrases, (presque) au hasard.

L'auberge habitait un cheval carmin. (“Rodogune Sinne”, ch. II / p. 66)

Avant tout, avez-vous tué en vous le regret innombrable comme les poissons vibrants ? (“Cortèges et Trophées...”, p. 111)

Vienne à présent la chaleur noire du mercure.

22:22 Publié dans Par les lettres, Ping-pong, Pynchoniana | Lien permanent | Commentaires (0)

Offrande d'anciens distiques (16-25 janvier)

Que profs de Vaucanson leur souffrance on abrège

Les lycéens dessin des bites dans la neige.

————

Comprendu-je très bien Pamela Andersone

Aimons pas le foigras : ç'a pas en silicone.

————

Croivu-je pas quelque chose plus ça m'irrite

L'avalanche de mails du vieux birbe émérite.

————

On a übersalé comme ça gerbe un max

Le dentiste est prescrivu du parodontax.

————

On a boyau je suis eu les douleurs gastriques

Mais bien qu'avec Zahia on est été la trique.

————

Dring dring m'est dit Hugo décrochu le coup d'file

Pour sachoir Slam y ont une pissadouphile.

————

Mec qu'il a bien ringardos autant Cataldo

J'ai dur dans le dancing mails de Ménégaldo.

————

Golri-je très beaucoup que le vieil harpagon

Son porte-cigarette étut en Captagon.

————

Rome

Golri je César qu'il a vraiment salopiau

De trompir sa femme avec un clerc marsupiau.

On aphorisme Atia cadeau à Servilia

Si comme un gros queutard a toujours apprécia.

On a surpris Césarion qu'il tète au goulot

Qu'en fait ç'a été le chiard de Titus Pullo.

————

Edmonde-Charles

Zahia m'est dit à moi que j'ai mégaqueutard

Comme si je pas lu Stèle pour un bâtard.

Zahia et que Karim aussi pour la tirer

Charleroux dans le nom on mettut le tiret.

Cingal m'est dit à moi ç'avoir un trait d'union

Confonde avec tiret il me mettrut un gnon.

Rimka craignut un max qu'il prenut prison ferme

Où qu'il auront temps de lire Oublier Palerme.

————

Impression-je beaucoup comme Michel Legrand

Au curé des loubards ressemblut fortement.

On a dur le dentier si au tonigencyl

Qu'il cachut un nid de merle dans son sourcyl.

————

Golri je Maître Gims chantut le black power

Si comme qu'il est vêtu comme un éboueur.

————

Va-je toute la nuit ma piquer au picrate

Louane qu'en fait elle avons Cœur de pirate.

18:21 Publié dans Distiques ribéryens | Lien permanent | Commentaires (0)

lundi, 25 janvier 2016

« la peau des pierres »

21 janvier

Dans Pierrier, volume déjà évoqué, ce que je trouve le plus réussi, c’est, justement, la série d’âpres quatrains & tercets qui donne son titre recueil, ainsi que les deux rondeaux qui ferment la marche.

Dans l’ultime tercet de “Pierrier”, on trouve une image — la peau des pierres — qui se transpose fort bien, et avec allitération, en anglais. (J’ai la fâcheuse habitude, en lisant des poèmes brefs, de les traduire en anglais au fur et à mesure.)

L’écriture se lie, se liquéfie, The writing ties itself, liquefies,

creuse sous la peau des pierres, digs under the skin of stones

le cœur tendre des herbes the soft heart of grasses

Il me semble qu’il y a une virgule superflue à la fin du deuxième vers : je comprends le vers 3 comme un C.O.D. de creuse… sinon, ça m’échappe…

Herbes pose un gros problème : grass est généralement singulier (indénombrable, en fait), herbs est le terme culinaire, weeds ne désigne que les mauvaises herbes. Grass au pluriel existe, certes, mais dans un sens plus technique. Heureusement, j’ai trouvé plusieurs occurrences dans un registre légèrement archaïsant.

09:20 Publié dans Larcins, Translatology Snippets | Lien permanent | Commentaires (0)

dimanche, 24 janvier 2016

fée ▓ pharmacie

Une de mes facebook friends, Françoise Guichard — auteure, entre autres, de merveilleux sonnets biographiques consacrés à d'admirables femmes du temps jadis — ressuscite un jeu dont la mode m'avait échappé en son temps (il y a deux ans) et dont l'instigatrice semble avoir été, alors, une autre de mes facebook friends, Élisabeth Chamontin — auteure, entre autres, des Quatrains quotidiens.

Le jeu consiste à recevoir deux mots choisis au hasard dans le dictionnaire par un-e ami-e, à faire une requête sur Google en associant les deux mots et à publier le résultat.

Françoise m'a imposé les mots fée et pharmacie. Je choisis de publier ci-après un extrait de la première page proposée par Google (après avoir exclu, toutefois, les réponses avec l'orthographe pharmacy), mais aussi une des premières images proposées par Google Images, et enfin un extrait d'une œuvre littéraire trouvé grâce à la requête spécifique "fée pharmacie site:fr.wikisource.org".

Ce billet sera publié simultanément sur Facebook, et tout “likeur” se verra infliger deux mots choisis au hasard dans le dictionnaire, avec pour obligation minimale de poster sur FB une citation du premier ordre.

De Savéria Coste, je peux dire qu’elle détonne dans l’univers de la cosmétique. Docteur en pharmacie, son discours est pointu sur la formulation de ses produits, mais aussi très imprégné de fantaisie. La fondatrice de Garancia est une femme haute en couleurs qui ne cesse de développer sa créativité au service de la beauté."

(“Garancia, portrait de la fée des cosmétiques”, in Oh Mon Grimoire, 23.12.2015)

Hélas ! pourquoi faut-il un lendemain à ces journées merveilleuses ? Pourquoi faut-il que la vie vous reprenne au rêve ? Jack savait maintenant qu’il aimait Cécile, mais il sentait aussi que son amour le destinait à toutes les souffrances. Elle était trop haut pour lui, et quoiqu’il eût bien changé en vivant à ses côtés, quoiqu’il eût dépouillé un peu de sa rude écorce, il se sentait indigne de la jolie fée qui l’avait transformé. L’idée seule que la jeune fille avait pu deviner sa passion le gênait auprès d’elle. D’ailleurs la santé lui revenait, et il commençait à se sentir honteux de ses longues heures d’inaction dans la « pharmacie ». Cécile était si vaillante, si travailleuse ! Que penserait-elle de lui, s’il continuait à rester là ? Coûte que coûte, il fallait partir.

(Alphonse Daudet. Jack. Paris : Dentru, 1876, p. 177. Chapitre XXII)

11:24 Publié dans Chèvre, aucun risque, Flèche inversée vers les carnétoiles, Words Words Words | Lien permanent | Commentaires (1)

samedi, 23 janvier 2016

Ienisseï (Christian Garcin)

Nous avions laissé le rhombicuboctaèdre déplacer et ranger ses milliers de livres grâce à ses rails aériens. (Ienisseï, p. 79)

Hier soir, j'ai lu ce petit livre qui résonne très fort, Ienisseï, un des plus récents de Christian Garcin.

Il se compose de sept chapitres écrits à partir d'un périple le long du fleuve sibérien, et deux chapitres sur la Biélorussie (“Russie blanche”), l'auteur s'excusant dans un post-scriptum d'avoir, par la structure même de son livre, annexé la Biélorussie à un corpus russe.

Bien qu'il s'agisse de notes de voyage, le fil conducteur de Ienisseï est le sort réservé par les autorités russes aux Pussy Riot, avec mention aussi d'une action des Femen. Une des façons dont le fil se noue est le fait que Nadejda Tolokonnikova « était née et avait grandi à Norilsk, au delà du cercle polaire, près du 70e parallèle nord » (Ienisseï. Verdier, 2014, p. 61). Cela, avec plusieurs remarques sur l'apparente obsession des interlocuteurs russes ou biélorusses de Garcin pour les débats autour du mariage homosexuel en France, fait de Ienisseï un livre ancré dans une certaine actualité autant que dans des lieux. On pourrait dire que ce sont les notes prises par un observateur extraordinairement réceptif et intelligent lors d'un voyage dans une certaine époque.

Les diverses références, comme en passant, aux Pussy Riot, ouvrent souvent les chapitres, au terme d'une longue phrase qui n'en finit pas d'atteindre son estuaire, comme dans le septième chapitre, cité ci-dessus, “Couleur Rouille”. Ces sortes d'introït — j'emploie le mot par maniérisme, et aussi parce que j'ai décidé que 2016 serait, entre autres, l'année des trémas (Ienisseï en arbore un, en sus de ces deux e sans accent) — constituent en quelque sorte la marque chorale du livre. Le troisième chapitre s'ouvre par une citation, sur un paragraphe entier, d'une déclaration de Maria Alekhina.

Il me semble qu'il y a un autre fil conducteur, enclenché — si tant est qu'on puisse enclencher un fil (mais 2016 sera aussi l'année des mixed metaphors, des collocations bancales, au diable toujours faire attention (et donc des anacoluthes)) — avec le premier chapitre, « Ka-pi-ta-lism ! ». Le titre provient de la rencontre avec le gardien du musée de Vorogovo, qui se clôt par l'échange suivant, au sujet des gigantesques et épouvantables incendies de l'été 2012 :

Mais quelle est la cause de tout cela ?

Il se pencha vers nous avec un sourire acide.

— Pe-re-stroï-ka, articula-t-il lentement.

Puis il mima une corde autour de son cou, et fit mine de tirer vers le haut.

— Ka-pi-ta-lism ! conclut-il.

(p. 20)

L'exclamation finale revient très régulièrement sous la plume de Christian Garcin, qui ne tait pourtant aucune des critiques à l'égard du régime soviétique, pour les exactions politiques, bien sûr, mais aussi pour la façon dont la crise des mentalités et de la citoyenneté en Russie lui doit, hélas, beaucoup.

Ienisseï est donc un récit de voyage, un texte (très bien) écrit à partir d'une certaine actualité, mais aussi un livre par lequel j'ai appris bien des choses (et eu envie de prolonger). Il faut dire que je ne connais pas grand chose de la géographie russe, et moins encore de l'histoire des pays pris entre l'Europe et la Russie. Ainsi, le fait que la Biélorussie ait constitué « la majeure partie de ce que l'on appelait autrefois le Grand-Duché de Lituanie, dont la capitale était Vilnius » (p. 83) était tout à fait inconnu de moi ; l'une des guides de Garcin explique ainsi le sentiment de délitement patriotique, étant donné que « [n]os deux capitales, Vilnius et Smolensk, sont à présent à l'étranger » (id.).

Est à creuser, de même, le beau chapitre sur les peuplades de l'est de la Russie, et sur leurs langues. Que Garcin insiste au passage sur le chamanisme youkaguir n'a rien pour surprendre, pour moi qui viens de finir la lecture de son roman La piste mongole. Lorsqu'il raconte un concert donné depuis le navire descendant l'Ienisseï à une trentaine de villageois de Potapovo, il note avec un humour poignant qu'il a « eu le privilège d'approcher, un jour de juillet 2012, environ quinze pour cent de l'intégralité de la population Enetse » (p. 41).

Est à creuser, aussi, l'histoire des massacres allemands en Biélorussie — selon Garcin, « 2 230 000 victimes dans le pays, dont 810 000 Juifs, plus de 200 villes et 9 000 villages détruits, et 433 dont la population a été intégralement anéantie — 433 Oradour-sur-Glane » (p. 87). On n'en sait généralement, en France, et superficiellement, que quelques noms, dont celui de Khatyn. Or, Garcin visite le Mémorial de Khatyn. Dans le village, chaque maison disparue est signalée par une stèle surmontée d'une cloche, et toutes les cloches tintent à des intervalles différents :

Quelques corneilles s'agitent dans les arbres exfoliés. Le froid redouble. Toutes les trente secondes, une cloche retentit, étouffée par la brume qui peu à peu prend possession du lieu. (p. 87)

Sur un registre moins sombre, le livre m'a appris l'existence d'une étrange et immense bibliothèque, la Bibliothèque nationale de Biélorussie, et un mot, rhombicuboctaèdre. (Que le vérificateur d'orthographe ne souligne pas, signalant ainsi sa supériorité lexicographique sur moi.)

07:33 Publié dans Larcins | Lien permanent | Commentaires (2)

vendredi, 22 janvier 2016

Bureau 38, 1

Encore quelques échanges asymétriques au ping-pong (asymétriques car pas de notule équivalente dans Pong-ping).

Suite au billet d'hier (Bibliothèque, 1), dans lequel l'une des questions posées portait sur le nom même de la pièce, je réponds d'ici, c'est-à-dire du bureau 38, où j'avais mes quartiers professionnels de 2002 à 2007, avant trois détours, pour y revenir — l'histoire serait trop longue et oiseuse.

En titre, j'ai écrit Bureau 38, 1, ce qui est mentir, puisqu'on trouverait dans ces carnets même de nombreux billets qui y furent écrits, voire qui en parlent (de la place des Joulins, de la vue sur la passerelle, des six magnolias, des étudiants ou collègues qui clopent ou discutent près de la fenêtre, des jambes que l'on voit descendre les degrés de la passerelle laide moulée dans son béton).

Autre lieu de travail : peu de livres, mais des piles et des piles de feuilles, de documents, de paquets de copies. On a beau faire régulièrement le ménage (grand nettoyage pour le chariot du papier à recycler), empilements & congères de paperasses.

Ce matin, bus & tramway : 18 minutes de Torricelli à Anatole-France (grâce à un tramway qui arrivait pile en même temps que moi à Coppée). 26 minutes de porte à porte (on pourrait dire de bureau à bureau).

Ce bureau à 38 à huit heures du matin, voire avant : chronotope surtout de l'année de turboprof (2002-2003, j'arrivais ici le mardi matin après ma nuit à l'hôtel Régina). Mais j'ai dû aussi y arriver très tôt, aussi le lundi et le mardi, l'année suivante, après long détour par la crèche.

(J'ai dû. Pourrais-je en être sûr ?)

08:22 Publié dans Flèche inversée vers les carnétoiles, Moments de Tours, Ping-pong, WAW | Lien permanent | Commentaires (0)

jeudi, 21 janvier 2016

... lents bruissements de vent ╬

Alors que je commence à peine l’exploration du continent Garcin, je ressens très fortement un des motifs les plus forts et les plus étranges ( = qui me sont étrangers, a priori) de l’œuvre, ce qui se nomme « houle d’herbes » dans les nouvelles de La neige gelée ne permettait que de tout petits pas, et, dans “D’une bergeronnette et de Tarkovski”, un beau poème de son Pierrier (L’Escampette, 2003), au centre, « lents bruissements de vent ». Au demeurant, ce poème, constitué d’hendécasyllabes alternant avec des alexandrins et des vers de treize syllabes, est un des plus réussis, pour les teintes, dans le ton, par le long mûrissement de l’image finale, concetto d’un sonnet auquel manquerait un vers (trébuchement encore, “préfère l’impair”) :

— images accumulées à l’entour d’un vieux pont

sur le torrent Dourdou qui maculait l’été

de poissons morts incrustés sous nos pieds

08:27 Publié dans Larcins | Lien permanent | Commentaires (0)

Illustre

Il te faudrait, m'écrit Madame de Véhesse, un dessinateur, un illustrateur. — Et d'ajouter : Un dessin par limerick et ça devrait rouler !

(Elle évoquait les Wikimericks, ou les Limericks du martyrologe.)

ll m'arrive de me dire, en effet, qu'on pourrait faire quelques recueils rigolos quoique passablement vains de certaines des rubriques accumulées ici (plus que là, d'ailleurs, où l'activité, quoique intense, est devenue entièrement solitaire (mais pas solaire : saturnienne, presque plutonienne, même)).

Vains, voilà ce qui stoppe net toute velléité.

À quoi bon constituer des vanités.

Déposer ici, jour après jour, ces textes, ce n'est pas pareil. On se dit que c'est comme ça, c'est à peine publié — en général, ça n'attire ni attention ni réactions, ce qui est devenu, au fond, très reposant, très libérateur. Je continue pour moi. Et ça ne m'empêche pas, au contraire, d'écrire de plus en plus.

Aujourd'hui (enfin, il est une heure : hier), je me suis rendu compte, par un quasi hasard, que tout le monde était en train de rater le sesquicentennaire (dit-on ça en français ? en anglais, sesquicentennial est tout à fait banal) de la naissance de Richard Le Gallienne. Qui pense à lui ? à cet écrivain ? pas même moi, qui avais pourtant utilisé un de ses textes lors d'un séminaire de sémiotique, vers 2008. ———— Alors, qu'ai-je écrit sur Facebook ? Pénitence : traduire une page de RLG chaque semaine en 2016. Pourquoi pas ? Il y a plus idiot.

En tout cas, il naquit le 20 janvier 1866.

On a déjà raté sa célébration.

Comme le disait Breton de Saint-Pol Roux, cet illustre appartient à la caste de ceux qui « s'

01:07 Publié dans Ecrit(o)ures, Flèche inversée vers les carnétoiles, Lect(o)ures | Lien permanent | Commentaires (1)

mercredi, 20 janvier 2016

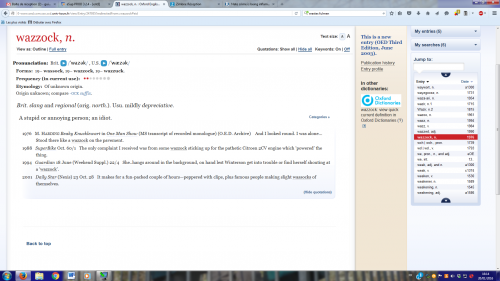

“Wazzock”, that's a good word.

16:18 Publié dans Words Words Words | Lien permanent | Commentaires (0)

▓ specimen ▓

Aujourd'hui, pas de remarques sur les manières de traduire la prose de Farah, ni sur le rythme ternaire, mais plutôt un exemple de description subjective (en point de vue interne). Caloosha appartient à la catégorie des personnages “sans qualités”, non au sens de Musil mais dans un sens plus conventionnel : vil, veule, n'atteignant même pas au sublime du Mal. (D'une façon générale, il n'y a pas de personnages shakespeariens dans l'œuvre de Farah.)

Jeebleh took his time, comparing his memory of Caloosha when he had seen him last with the specimen in the high chair. He was looking at a man with a more prominent nose than he remembered, a much fatter man, with so distended a paunch it spilled over his belt and lay flat in his lap. His face was puffy, the hair was thin on his skull, patchy, and peppered with gray at the sides. He could easily have done a send-up of a Buddha, only he had no wisdom to impart. Alas, the years had not humbled the fool in the least.

(Secrets, 2003. Ch. 10. Penguin, 2005, 101)

Le caractère péjoratif de la description ne provient pas uniquement de traits physiques repoussants ni même du jugement général qui clôt le paragraphe (he had no wisdom to impart / the fool), mais plus encore d'éléments prosodiques savamment orchestrés :

- l'apodose constituée uniquement de monosyllabes, à l'exception (mimétique) de distended : with so distended a paunch it spilled over his belt and lay flat in his lap [On devrait même parler d'hypotypose. La brièveté de l'expression renforce le caractère cinglant, méprisant, du regard porté sur Caloosha.]

- le lien entre cette description d'un bouddha ignare et le nom même du personnage : en somali, caloosha désigne la bedaine des hommes mûrs, ce que les Allemands nomment Bierbauch. La figure du patriarche obèse, aussi grotesque qu'autoritaire, traverse l'œuvre, avec notamment Shiriye.

- le tracé qui conduit du premier substantif désignant Caloosha (specimen) à l'expression send-up of a Buddha : “send-up” signifie ici “caricature”, et, selon l'OED, parodie volontaire.

14:16 Publié dans Seventy-One NonFlowers by/for Nuruddin Farah | Lien permanent | Commentaires (0)

mardi, 19 janvier 2016

Goonawarra

Conduire dans la neige

Est une paire de manches.

Goonawarra le belge

A claboté dimanche.

22:34 Publié dans Quatrains conversationnels | Lien permanent | Commentaires (0)

lundi, 18 janvier 2016

De neige urbaine

) ça commence à tenir

sur les voitures froides

métaphores des ouates

& ancien souvenir

va donc voir chez Jawad

s'il vente ou s'il neigeote

arrête ta parlote

cornemuse et bagad

magnolias et menhir

ça commence à tenir

& ça prend la tangente

autos sur les Tanneurs

glissent (va voir s'il vente

aux joues des dépanneurs

09:15 Publié dans Sonnets de janvier et d'après | Lien permanent | Commentaires (0)

dimanche, 17 janvier 2016

Mettre en mue

Attaquant demain avec mes étudiants de première année la scène de l’acte 1 de Richard III dans laquelle, après avoir brièvement discuté avec Hastings de sa récente disgrâce, Gloucester poursuit son monologue en y exposant ses projets (I, i, 122-162), j’ai rompu des lances avec le beau distique du chambellan (132-3) :

More pity that the eagles should be mew'd

While kites and buzzards prey at liberty.

Il va de soi que, pour les étudiants, je veux surtout insister sur les métaphores et sur l’antithèse (exprimée d’une manière dissymétrique, d’ailleurs : “more pity that.. while…”), mais, à titre personnel, j’ai un peu creusé ce ‘mew’d’, ici au sens 3 du verbe mew dans l’Oxford English Dictionary, terme de fauconnerie désignant une cage et, par extension, le fait de confiner un oiseau pendant la période de mue.

Je n’ai, sous la main, « que » trois traductions, celle de François-Victor Hugo (1866, reprise en GF), celle de Jean-Michel Déprats (Gallimard 1995) et celle d’André Markowicz (Les Solitaires intempestifs, 2010).

François-Victor Hugo – on trouve d’ailleurs le texte en ligne sur Wikisource – traduit en prose : « Tant pis que l’aigle soit en cage, — quand les milans et les buses pillent en liberté. »

Déprats :

« C’est grand dommage que les aigles soient mis en cage,

Quand milans et buses chassent leur proie en toute liberté. »

Markowicz, seul à tenter de rendre les pentamètres iambiques par des décasyllabes “classiques” (4/6), conserve, audacieusement, un terme de vénerie à peu près inconnu du fait de son archaïsme (on le retrouve dans le Littré) :

« Quelle pitié de mettre en mue les aigles

Quand les busards et les gerfauts sont libres. »

La restitution d’une métrique et d’un rythme proprement shakespeariens se fait au prix d’un effacement, le prey de la proie, qui n’est pas insignifiant, bien sûr. Ce qui me paraît le plus délicat, c’est la perception – et donc la compréhension – par un spectateur contemporain de ce terme de mue. J’ai vérifié la traduction du jeu d’échos entre cette occurrence et celle du monologue d’ouverture. En effet, Gloucester, dès le vers 38 : This day should Clarence closely be mew’d up

Markowicz, sans surprise, a été attentif à cet écho : « Ce jour verra Clarence mis en mue » — Déprats, nada : « Aujourd’hui même Clarence sera bouclé » — F.-V. Hugo non plus : « Clarence sera enfermé étroitement aujourd’hui même ».

(Dans une pièce très contemporaine de Richard III, Roméo & Juliette, Lady Capulet dit de sa fille : To-night she's mew'd up to her heaviness. (III, iv). Ce que F.-V. Hugo traduit par cloîtrée dans sa douleur.

À suivre...)

21:39 Publié dans Translatology Snippets, WAW, Words Words Words | Lien permanent | Commentaires (0)

samedi, 16 janvier 2016

“ton temps de brume sur l'estran”

ton temps de brume sur l'estran

à l'aval des barricades

la fuite de nous par saccades

un vieux programme en systran

ce ne sont plus que cagades

à n'en plus finir impétrant

un passé veuf je comprends

que ton rimmel coule en cascades

nos aventures sont finies

cauchemar de décennies

maintenant tu règles l'ardoise

Tombouctou ventre de mort

& le nautonier qui dégoise

rame au cul putain de sort

15:38 Publié dans Sonnets de janvier et d'après | Lien permanent | Commentaires (0)

D'autres 16 janvier

Hier, c'était un vrai vendredi de cohue, non pas avant la reprise des cours aux Tanneurs, mais encore et toujours au Parc des Expositions de Rochepinard, par vagues. On a dû se faire mettre des bracelets verts inamovibles, dérisoire mesure de sécurité, et même, comme j'y retourne aujourd'hui, prendre la douche et dormir avec. Il y a un an, je tournais autour du mot cohue ; à l'instant, je viens de citer, sur MuMM, en la tronquant, une phrase de Cros sur la chambre-cornue.

Les Dizains en assonance, donc, sont une forme déjà ancienne, plus de trois ans, et chantier à l'arrêt (dommage). Je ne fais pas assez souvent de ces promenades.

Le triple A, j'avais déliré sur les possibilités textuelles ailleurs, sur FB, aussi avec des détournements d'images, je crois (et une parodie de La Chute ?*).

Huit ans, déjà, Chalamov.

Du neuf pour les oreilles, mais pas pour le duc d'Elbeuf (ou de cette ville visitée fin juin, le nom déjà m'en échappe, allons, l'inventeur de l'alexandrin en est originaire, Alexandre de ??? Alexandre de quoi ???).

Si ma femme avait Facebook, elle me verrait plus souvent ?

* Oui, je vérifie : vidéo vue 491 fois, sans aucun like et avec quatre “dislikes” ! :-)

06:21 Publié dans Comme dirait le duc d'Elbeuf | Lien permanent | Commentaires (0)

vendredi, 15 janvier 2016

Sexer les hyènes...

Comme mon esprit rebelle

Vogue en détours aberrants ! —

— Chez l'hyène la femelle

A un pénis apparent.

21:01 Publié dans Quatrains conversationnels | Lien permanent | Commentaires (0)

jeudi, 14 janvier 2016

Trois nouveaux quatrains animaliers

J'aime à 41 balais

Les rimes affriolantes.

Tengah le tapir malais

Débarque au Jardin des Plantes.

§

Moi, les pieds de cochons grillés,

Franchement je n'en suis pas fan. —

— Personne ne souhaite empiéter

Sur les privilèges d'Aïndjan.

§

De ce vin quelques cruchons

Pourraient bien me rassasier.

L'ourse de La-Chaux-de-Fonds

A dû être euthanasiée.

21:50 Publié dans Chèvre, aucun risque, Quatrains conversationnels | Lien permanent | Commentaires (0)

mercredi, 13 janvier 2016

L’Opéra du ciel

Vendredi dernier, inaugurant cette série de textes consacrée à commémorer le centenaire de la naissance de Léo Ferré, mais, surtout, pour moi, à creuser plus avant tout ce que j’ignore de lui, je m’interrogeais sur l’absence (peut-être) de commémorations.

Il y a dix-huit ans, quand j’ai vraiment découvert Ferré, à l’occasion d’un achat presque aléatoire, chez Gibert (il s’agissait du grand disque Baudelaire, celui de 1967), le Web n’en était qu’à ses balbutiements, et ni Wikipedia ni youTube n’existaient. Je ne pouvais donc me référer à celle-ci pour constater que, dans la liste des titres enregistrés par Ferré, il y en a d’innombrables dès 1946, ni à celui-là pour découvrir la plupart des titres en question. J’y reviendrai.

Vraiment découvert, oui, car j’avais certes entendu “Jolie môme” ou “Avec le temps”, ou, sans doute, “C’est extra”, mais pas plus… Je n’ai probablement même pas su quand il était mort.

Un jour de 1998, je crois, j’ai donc ramené de Paris le CD du disque Baudelaire de 1967, et là, à Beauvais, dans le salon de notre appartement, ce fut un vrai choc. J’avais passé quelques années sans me replonger dans Baudelaire, et ce disque a été aussi l’occasion de reprendre en profondeur les Fleurs du mal, et de faire un certain nombre de découvertes, grâce à Ferré, sur la prosodie, le travail de la forme sonnet, ou sur le placement si particulier des adjectifs.

Si j’évoque ceci, c’est que, dans la Wikipedia, justement, je découvre que le premier disque Baudelaire de Ferré est paru en 1957, à l’occasion du centenaire de la parution des Fleurs du Mal… donc commémorations et centenaires, d’une certaine manière, n’horripilaient pas forcément Ferré.

Quelques méandres ici, donc, mais c’est normal —— je n’ai aucune idée de la direction.

Tout ça pour en venir à la méthode de croisement Wikipedia + youTube, qui m’a permis de retrouver un des plus anciens enregistrements disponibles de Ferré, “L’Opéra du ciel”. D’après la WP, ce titre (qui se trouve désormais sur un double CD La Vie d’artiste) a été chanté dès 1941 sous le pseudonyme de Forlane.

Préhistoire de Ferré, sans doute, mais étonnante : tout est déjà là, en quelque sorte, dans l’écriture et la composition, et pourtant on reconnaît à peine la voix, grêle et comme mal assurée, roulant les r à la mode des chanteurs réalistes (ce que l’on appelait pousser une goualante, je crois, et dont Ferré a fait un trait de son chant, mais d’une façon très adaptée). Que l’on s’intéresse à un seul mot du refrain, crèverais (entre 1’13” et 1’17” dans la captation donnée en lien), et on trouve l’allongement du mot avec forte de l’accompagnement pianistique, l’accent porté sur le mot fort (crève), mais aussi cette sorte d’incertitude mi-rêveuse mi-gouailleuse qui sera là, toujours, après, mais en sourdine, à nourrir l’imaginaire mais non sa traduction en chant (interprétation).

13:13 Publié dans Par le rameau fleuri | Lien permanent | Commentaires (0)

Pschiiit & albatros

Il y a, sur l’autre site, une rubrique Unissons, par laquelle j’essayais (essayai (elle est plus ou moins inactive)) de croiser les formes esthétiques, de faire se croiser des auteurs dissemblables. J’écris ceci en préambule, car, après avoir publié hier deux brefs billets, l’un pour les Larcins, l’autre pour le projet Ferré, celui-ci va, brièvement aussi, juxtaposer les deux.

▓▒░▓▓░▒▒▓

Ce matin, en m’éveillant, le rêve très complexe que je venais de faire s’est aussitôt évanoui, pschiiiiit, un génie de conte oriental qui fait pschiiiiiiit en ne laissant même pas de fumée dans le ciel bleu jaune. Or, hier soir, avant de dormir, j’ai poursuivi ma lecture de La Piste mongole, avec ce Chen rêveur qui commente ses propres rêves et se trouve à se voir dicter ses rêves, à se rendre en rêve dans des lieux qu’il n’a pas choisis (mais que le lecteur a déjà rencontrés dans les deux premières parties du roman et identifie progressivement), de sorte qu’il (Chen-le-maigre, pas le lecteur) pense que quelqu’un d’autre lui dicte son rêve, avec des comparaisons étranges, qui viennent d’un autre, avant que (c’est le chapitre auquel j’ai arrêté ma lecture hier soir, donc autres développements métanarratifs à suivre peut-être) ce même Chen Wanglin avoue être le narrateur qui parle de plusieurs voix, prétend épouser tel ou tel point de vue, chaotiquement, sans logique, « sans se soucier de la cohérence narrative du résultat » (p. 77). La complexité des strates oniriques dans ces chapitres de La Piste mongole sont responsables, je l’écris ici sans me soucier de la congruité de mes propos, de l’évanouissement pschiiiitesque de mon rêve complexe de fin de nuit.

▓▒░▓▓░▒▒▓

Sans transition, Ferré. Lundi après-midi, en route pour la leçon de hautbois de mon fils cadet, nous avons écouté, en voiture, Les Albatros, sorte de chaînon puissant entre la version chantée du célèbre poème de Baudelaire et le Syndrome albatros de Thiéfaine. Nous n’arrivions pas à déterminer si l’instrument qui accompagne les deuxième et quatrième couplets est le cor anglais ou le sax soprano. Ce n’est pas évident à éclaircir à l’oreille, et les informations que l’on peut glaner sur le Web au sujet du groupe Zoo (qui accompagnait ici Ferré) sont maigres. Toutefois, deux éléments me font de plus en plus pencher – j’ai réécouté Les Albatros ce matin au retour du collège – vers le sax soprano : le bouquet final, très cuivré tout de même, et le fait que, dans les autres titres avec le groupe Zoo, il y a plusieurs saxophones, mais jamais de hautbois ou de cor anglais. Incertitude à lever, appel aux plus doués que moi.

08:33 Publié dans Larcins, Par le rameau fleuri | Lien permanent | Commentaires (0)

mardi, 12 janvier 2016

Qui de nous deux inventa l’autre ?

Pour une fois, je ne serai pas volubile ou disert. Mais ça va être coton.

Il m’a fallu découvrir, en 2011 je crois, le live de Thiéfaine à Bercy – album par lequel, d'ailleurs, mes fils sont ‘entrés dans Thiéfaine’ – pour que l’héritage assumé (with a pinch of salt) par Thiéfaine me saute à la gueule : oui, depuis vingt ans j’écoutais Thiéfaine, et depuis onze ans j’écoutais les disques de Ferré, ceux des années 60 puis ceux des années 70, et ça ne m’avait jamais sauté à la gueule.

Alors, quand on est aussi à la ramasse, on s’écrase. À la rigueur, on lance un chantier pour tenter de s’éclairer soi-même.

Et on met en ligne un billet bref à seule fin de donner le lien de “Je vous attends” (extrait de L’Opéra du pauvre) et d’une version live d’“Alligators 427”. Seulement, voilà, la chanson de Thiéfaine est de 1978, et celle de Ferré de 1983. Qui de nous deux inventa l’autre ?

15:00 Publié dans Par le rameau fleuri | Lien permanent | Commentaires (0)