vendredi, 10 février 2017

Peint sur le visage, mât qui grince

Il fait froid sur les bords de Loire, un vendredi matin en février — mais à peine plus froid que dans mon bureau.

C'est donc dans mon bureau que je viens de mettre en ligne la dernière vidéo de traduction improvisée, filmée il y a une vingtaine de minutes devant la gabare sur socle qui est l'un des jalons de cette promenade, non loin du pont Wilson. Pour ces traductions sans filet, j'ai envie de varier autant que possible les lieux, les cadrages : je n'ai aucune compétence technique, mon matériel est pourri, mais je peux au moins faire un effort de conception (voire de conceptualisation). Ce matin, le nocturne avec le bruit mêlé des flots du fleuve et des véhicules sur la rue des Tanneurs — sans omettre les grincements irréguliers du mât — m'a particulièrement attiré.

Peu importe.

J'ai donc improvisé à partir d'un paragraphe que je venais de lire dans le tramway. (J'ai commencé, sans enthousiasme particulier, un nouveau roman de Caryl Phillips. (Nouveau pour moi — The Nature of Blood date de 1997.))

Dans cette vidéo, je finis par aborder une question qui me taraude de plus en plus, et dont François Bon parle encore aujourd'hui au sujet de ses traductions de Lovecraft : la question de l'écart par rapport à la langue (en langue source) et, partant, ce que l'on doit faire en langue cible. Ici, tout est parti de la fin de l'extrait traduit : an anxious smile painted on their faces. La métaphore de la peinture faciale est figée en anglais ; elle n'émane pas d'une recherche stylistique particulièrement innovante de la part de l'auteur. Cependant, je suis de plus en plus tenté — à rebours de la tradition universitaire — par ce que tant de collègues souligneraient en rouge en marquant CALQUE dans la marge : un sourire inquiet peint sur le visage.

__________________________________________________

Une coïncidence involontaire accompagne le choix du lieu de tournage, je m'en avise au moment de publier ce billet : je lis beaucoup Caryl Phillips à cause du cours d'agrégation que je donne cette année sur Crossing the River. Or, voici la Loire !

07:33 Publié dans Improviser traduire, Translatology Snippets | Lien permanent | Commentaires (3)

mercredi, 08 février 2017

Le vétilleux exemplaire de McSorley.

Ce matin, Laurent Évrard m'apprend qu'il va organiser dans quelque temps une rencontre autour de Joseph Mitchell, écrivain américain des années 30 à 60 qui n'était pour moi, qu'à peine un nom. L'occasion en est la publication de la traduction (doublement posthume) de Bernard Hoepffner aux éditions Diaphanes (Le merveilleux saloon de McSorley), mais aussi de Street life aux éditions 33 morceaux (traduction F. Tizon).

Une rapide recherche afin de tenter de me procurer McSorley's Wonderful Saloon me révèle que

1. Le livre est disponible en français, en allemand et en néerlandais, mais il est épuisé en anglais (au prix de 53,71 € pour l'exemplaire d'occasion le plus abordable ).

2. L'édition de langue anglaise ne se trouve, d'après le SUDOC, dans aucune des bibliothèques universitaires et de recherche de France. (À l'exception de quelques livres obscurs d'auteurs africains que j'affectionne, je n'avais jamais vu ça.) Donc pas possible de la faire venir au moyen du prêt entre bibliothèques.

11:57 Publié dans Ex abrupto, Moments de Tours, Translatology Snippets | Lien permanent | Commentaires (0)

dimanche, 05 février 2017

Einstmals

Pas du tout germaniste, j'hésite toujours à relever ce qui me gêne ici ou là, car mon autorité est décidément bien faible. Toutefois, relisant hier certains poèmes de Paul Celan dans l'anthologie parue dans la collection Poésie/Gallimard, avec des traductions de Jean-Pierre Lefebvre, j'ai été une nouvelle fois gêné par le parti pris, certes très rigoureux et cohérent, de traduire littéralement les néologismes abstraits de Paul Celan. Il me semble, à lire Celan en allemand, que ces néologismes agglutinants ou ces adjectifs substantivés passent, sinon comme une lettre à la poste en allemand, mais du moins en accord avec la langue allemande.

Cette fois-ci, j'ai remarqué autre chose, qui me semble étrange : dans le deuxième des poèmes de la séquence “In Prag”, Lefebvre choisit de traduire “Pontisches Einstmals” par “Naguère Pontique” (avec une majuscule à Pontique, c'e qui est déjà discutable, p. 263). Il assortit cette traduction d'une note que l'on trouve à la page 369 : « Einstmals (ici en position et graphie de substantif neutre) évoque le passé lointain (la mer Noire, ou Pontus Euxinus, qui connote le poète exilé Ovide écrivant les Tristes et les Pontiques). Cet adverbe perçu comme archaïque peut aussi parfois, conformément à son étymologie, désigner le futur éloigné (un jour, une fois...). »

Il me semble que le traducteur commet une erreur grossière, puisque naguère en français n'est pas un synonyme archaïsant de jadis ou d'autrefois, mais qu'il signifie “il n'y a guère”, donc récemment. Cette erreur est fréquente, mais pas sous la plume de traducteurs de poésie de la génération de Jean-Pierre Lefebvre...

Jadis et naguère de Verlaine, c'est une antithèse, peut-être (mais pas nécessairement) mal comprise par Gérard Manset quand il reprend le titre à son compte et chante Jadis et Naguère / Se sont fait la guerre / En ce temps-là.

09:07 Publié dans Translatology Snippets | Lien permanent | Commentaires (0)

samedi, 04 février 2017

Quelques titres de presse pour se forcer à l'optimisme

-

Trump Effort To Pin Botched Yemen Raid On Barack Obama Falters

Trump ne parvient pas à mettre le raid raté du Yémen sur le dos de Barack Obama/

-

Vincent Viola, Nominee for Army Secretary, Drops Out

Vincent Viola, choisi par Trump pour devenir son secrétaire chargé de la Défense, jette l'éponge.

-

Court Temporarily Blocks Trump’s Travel Ban, and Airlines Are Told to Allow Passengers

Après la suspension temporaire de l'interdiction de voyager, l'administration Trump se voit contrainte d'autoriser les compagnies aériennes à accepter les passagers.

-

Ivanka Trump and Jared Kushner Said to Have Helped Thwart L.G.B.T. Rights Rollback

Les mesures restreignant les droits des communautés LGBT n'ont pas été prises, peut-être sous l'influence d'Ivanka Trump et de Jared Kushner.

-

Kellyanne Conway made up a terrorist attack but later admitted it was mistake

Après avoir inventé un attentat terroriste, Kellyanne Conway a admis qu'elle s'était trompée.

08:42 Publié dans Translatology Snippets | Lien permanent | Commentaires (0)

vendredi, 03 février 2017

Désensablé sur Loire

Enseigner, même avec ses fatigues et ses frustrations, reste la partie la plus jouissive de mon métier.

Ce matin en cours de traduction pour étudiants d'échange on regardait un peu les titres du Canard enchaîné... Je leur expliquais quelques trucs sur l'actualité politique en France, et donc, on traduisait. “Ensablé-sur-Sarthe”... Je leur explique le jeu de mots, je cherche une vanne équivalente... Et soudain une étudiante (nord-américaine) me propose, du fond de la classe : di-sable-d sur Sarthe... Waow.

Ce matin en cours de traduction pour étudiants d'échange on regardait un peu les titres du Canard enchaîné... Je leur expliquais quelques trucs sur l'actualité politique en France, et donc, on traduisait. “Ensablé-sur-Sarthe”... Je leur explique le jeu de mots, je cherche une vanne équivalente... Et soudain une étudiante (nord-américaine) me propose, du fond de la classe : di-sable-d sur Sarthe... Waow.

L'heure précédente, en L1, un des cinq étudiants faisant l'exposé m'avait appris que Robert Baldwin Ross, le dédicataire de The Importance of Being Earnest, était né à Tours*. Une autre a vu un jeu de mots que je n'avais pas vu (“a sad blow”). Une autre encore avait des étoiles dans les yeux quand j'ai établi un parallèle entre telle structure de dialogue dans la pièce de Wilde et la langue des pièces d'Ionesco.

* À noter d'ailleurs que ni l'édition de la pièce sur Gutenberg ni celle sur Wikisource ne contiennent la page de dédicace, ce qui est une omission surprenante. Robert Baldwin Ross, on l'apprend aussi sur Wikipédia, était le petit-fils d'un des artisans de l'indépendance du Canada.

17:08 Publié dans Translatology Snippets, WAW | Lien permanent | Commentaires (0)

mardi, 31 janvier 2017

4100, another bullshit video by con translator

La vidéo ci-dessous, elle vient d'être filmée (improvisée) et mise en ligne illico grâce à la connexion vraiment ultra-rapide (ou qui me semble telle) de l'Université.

J'y traduis un paragraphe du roman de Nick Flynn, another bullshit night in suck city, roman de 2004 dont je constate, en faisant la vérification après l'enregistrement, qu'il a été traduit en français dès 2006... et par mon ex-collègue Anne-Laure Tissut, qui était encore en poste à Tours à l'époque. (Parmi les très bons souvenirs que j'ai d'Anne-Laure, c'est ce magnifique et si enrichissant collloque Paul West qu'elle avait organisé.)

Parmi les bizarreries imprévues, les trois secondes atroces où je pousse la chansonnette, Blueberry Hill de Fats Domino (ce ne serait pas arrivé si j'avais été certain que blueberry c'est la myrtille), et la pique à la bravitude de Ségolène Royal (circa 6'10").

Parmi les points les plus intéressants, la question de la traduction du jeu de mots trigger-hippie : je m'en suis sorti en traduisant par “hippie qui aime les flingues”, mais il n'y a plus de jeu de mots. L'idéal serait de trouver un mot-valise (hippitre ? hippitbull ?) mais je n'en trouve aucun qui situe le sens du côté de la mitraille... La B.U. n'a pas d'exemplaire de la traduction française, mais si quelqu'un peut vérifier comment Anne-Laure Tissut s'en est sortie...

Parmi les points les moins intéressants : oui, c'est le même pull depuis dimanche, mais je change de t-shirt.

10:01 Publié dans Improviser traduire, Translatology Snippets | Lien permanent | Commentaires (0)

dimanche, 22 janvier 2017

10+n traductions de Lyn Hejinian

(explications dans la vidéo du jour)

Les œufs de cane ont un goût plus “œufique”.

Les œufs de cane ont plus un goût d'œuf.

Le goûtd'œuf des œufs de cane est plus prononcé.

L'œuf de cane a un goût d'œuf plus œuf.

L'œuf de cane a un goût d'œuf plus œufien.

L'œuf de cane a un goût d'œuf plus œufique.

Les œufs de cane, ça vous a un goût d'œuf de chez œuf.

Les œufs de cane ont un goût plusœuf.

Les œufs de cane ont un goûtplusœuf.

Le goût des œufs de cane est plusœufien.

La cane pond des œufs qui vous ont le goût d'œuf...

L'œuf de cane, goût d'œuf puissance 1000.

L'œuf de cane, c'est la quintessence du goût d'œuf.

La goûtd'œufitude quintessentielle s'exprime dans l'œuf-de-cane.

(à suivre)

18:43 Publié dans Gertrude oder Wilhelm, Translatology Snippets, Words Words Words | Lien permanent | Commentaires (0)

mardi, 17 janvier 2017

« Du travail fait avec la main »

Ce matin, j'ai commencé à lire le Journal d'une traduction de Marie-Hélène Dumas, dont j'avais entendu parler par François Bon, dans son Service de presse.

Tout à l'heure, j'ai lu ceci, à la page 34 (il faudrait citer l'ensemble du paragraphe, mais je vous y renvoie — comme ça, vous l'achèterez) : « La traduction, c'est du travail fait avec la main. Je tripote les mots, je malaxe, j'énonce, mes doigts bougent, sculptent. Probablement parce que le mouvement des mains est une partie profondément inconsciente et inséparable de la parole naturelle, que lorsqu'on parle on bouge les mains alors qu'on ne le fait pas quand on lit à haute voix. »

Cela me renvoie aux rares traductions de longue haleine que j'ai eu à faire (que j'ai eu la chance de faire), et en un sens je suis d'accord avec elle. En un autre sens, il est assez ironique de lire ça le jour même où j'ai remis un peu sur le métier les traductions sans filet, qui consistent justement à improviser à haute voix, face caméra, une traduction sans l'avoir vraiment préparée. (Il m'arrive de vérifier un ou deux mots, mais, dans l'ensemble, même le choix du poème, du paragraphe, des phrases se fait en moins de deux minutes, juste avant l'enregistrement.)

Pas le temps de développer, mais il y a encore cette question de la sacralisation de l'écrit, la fameuse main à plume de Rimbaud aussi. Ce que je tente dans les vidéos — avec une liberté immense vu que presque personne ne regarde ni ne commente (donc, comme sur ce blog, je me parle presque à moi-même, je prends des risques sans craindre les jugements et en essayant de ne pas trop mettre en alerte le sens du ridicule) —, c'est précisément autre chose que le clavier, que le corps-à-corps avec l'écran ou le papier ou les dictionnaires, fussent-ils foisonnants et en ligne. Ça montre mes propres failles : mon incapacité à vraiment comprendre et traduire bouffanted dans Pies and Prejudice ; ma mauvaise prononciation de colobus dans la dernière vidéo (landaise) de 2016 (j'étais tombé juste à 1'35" et je m'autocorrige erronément à 1'37"...) ; l'impossibilité de rendre la langue faussement simple mais incandescente d'Esther Nirina aujourd'hui même ; etc.

Depuis que j'ai renoncé à perdre un temps fou en montage (en vain, d'ailleurs, car je suis nullissime), ces vidéos brèves sont aussi l'occasion de poser des jalons, d'entrouvrir des textes qui comptent pour moi, de marquer d'une pierre de langue (ou d'une pierre de voix) telle ou telle journée. En choisissant de tourner ces vidéos dans un grand nombre de pièces (et même de lieux), je m'amuse à mettre en scène mes lieux de vie.

Autant dire que tout cela constitue une série de raccourcis, sorte de double des blogs.

19:25 Publié dans Autoportraiture, Flèche inversée vers les carnétoiles, Translatology Snippets | Lien permanent | Commentaires (2)

dimanche, 08 janvier 2017

Rilke, des vergers aux perroquets

Depuis quelques temps, l'excellent Lionel-Édouard Martin traduit Rilke, et assaisonne, sur Facebook, son travail de quelques remarques traductologiques particulièrement pertinentes sur les traductions précédentes. (Celles de Lorand Gaspar ont l'air particulièrement fantaisistes, pour rester dans l'euphémisme.)

Je vous invite à aller glaner sur son site les poèmes latins, allemands ou anglais qu'il a traduits. Plus précisément, pour Rilke, le mieux est de vérifier régulièrement au moyen du tag Rilke.

Un intervenant s'étant interrogé, sur le mur FB de Lionel-Édouard Martin, « si ses écrits français [de Rilke] sont aussi mal traduits en allemand », j'ai eu la curiosité de tenter un premier coup de sonde, et ai trouvé la traduction allemande, par Bertram Kottman, du poème n° 40 des Vergers, “Un cygne avance”. On trouve le texte et la traduction ici, mais, sans être assez fort en allemand pour juger pleinement de ce travail, je remarque néanmoins que :

1. La forme du poème original (deux sixains rimés abacbc) n'est pas même convenablement reproduite

2. La traduction n'a pas l'air mauvaise mais n'est pas non plus en vers (et j'ai un doute sur la traduction d'“ajouter” par “werfen”)

Ce matin, sans que ce soit aucunement prévu (j'ai mille autres choses plus urgentes (et plus emmerdantes) à faire), je me replonge donc dans mon édition Insel des Sämtliche Werke de Rainer Maria Rilke (achetée il y a quelque dix ans lorsque la B.U. a « désherbé » un certain nombre de doublons), et y découvre bien sûr de nombreux poèmes que je n'avais jamais même lus. Ainsi, le sonnet “Papageien—Park”, qui fait partie de la série du Jardin des plantes et sur lequel je me suis arrêté aussi en raison de sa refonte particulièrement séduisante du système des rimes : aaaa / bbbb / cc'c / c'cc'

(J'écris c et c' car je considère en effet que mögen / verbeugen constitue une quasi-rime.)

À suivre, très probablement, ici ou là : des sonnets perroquets.

————————————

Il m'est impossible de clore ce billet à forte teneur germanique sans saluer la réapparition dans ma vie — dans notre vie, car c'est une amie des années talençaises, et C*** était aussi ravie que moi de cette belle surprise — d'une amie pas vue depuis vingt ans au bas mot, et qui a simplement retrouvé mon numéro dans les pages blanches. Elle est prof d'allemand en Charente et elle se reconnaîtra !

09:00 Publié dans Blême mêmoire, Flèche inversée vers les carnétoiles, Translatology Snippets | Lien permanent | Commentaires (0)

samedi, 10 décembre 2016

Ralliez-vous...

J'ai donné à traduire, en sujet de thème, un extrait du plus récent roman de Philippe Djian, Dispersez-vous, ralliez vous ! (L'écriture en a l'air navrante, mais là n'est pas le sujet ce soir ; je choisis des textes dont la syntaxe ne pose pas de difficulté, car il s'agit d'un cours de traduction pour étudiants d'échange.)

Le titre du roman est évidemment le vers qui clôt la deuxième strophe des “Corbeaux” de Rimbaud.

Or, cherchant sur le Web des traductions anglaises du poème de Rimbaud , je constate, comme toujours, une grande diversité de choix, ainsi qu'une véritable disparité dans la qualité des textes. Par exemple, l'une d'entre elles, sur le site French Songs Translations, multiplie les contresens : longs angélus traduit par “long angels” (?), calvaires traduit par “ordeals” (alors qu'il s'agit bien de l'ouvrage d'art, pas d'un sens abstrait), et j'en passe.

Or, et c'est ce qui m'intéresse, l'auteur de ce blog — comme tant d'autres — affiche sa faible compétence en écrivant ceci en préambule : “Those are mostly litteral translations (at the best of my means, mistakes happen) in order to convey the meaning of the songs. I'm not trying to recreate the poetry.”

Non seulement les erreurs sont loin d'être occasionnelles (mistakes happen a lot !), mais surtout ce blogueur anonyme tombe dans un double panneau assez courant :

1) Il croit qu'une traduction littérale n'implique pas de connaissance précise des langues mises en jeu, alors que les deux erreurs que j'ai signalées plus haut relèvent d'une incapacité totale à trancher dans les cas de polysémie et montrent bien, très entre autres, que les moyens modestes du blogueur l'empêchent totalement de rendre le sens du poème, même de manière maladroite.

2) Il croit que la poésie de la langue source doit être “recréée” à partir du mot à mot, ce qui est absurde : la poésie est dans les mots, dans leur interaction, et n'est évidemment pas distincte ni distinguable du langage. Un traducteur qui commence par un mot à mot pour tenter ensuite, dans une phase séparée, de “recréer la poésie” n'aboutit à rien.

20:31 Publié dans Translatology Snippets | Lien permanent | Commentaires (0)

jeudi, 10 novembre 2016

Work with — Bernie Sanders “collabo” ?

Je me suis — difficilement — retenu d'archiver ici hier les différentes brèves de comptoir dont j'ai abreuvé mon mur Facebook sur l'élection — grave, prévisible, tragique — de Donald Trump à la présidence des États-Unis...

Aujourd'hui, j'interviens sur un point qui n'est pas de détail, mais qui relève au moins de mes compétences officielles, la langue anglaise.

Bernie Sanders, sénateur et candidat battu à la primaire démocrate, a publié ce matin le communiqué suivant :

Donald Trump tapped into the anger of a declining middle class that is sick and tired of establishment economics, establishment politics and the establishment media. People are tired of working longer hours for lower wages, of seeing decent paying jobs go to China and other low-wage countries, of billionaires not paying any federal income taxes and of not being able to afford a college education for their kids - all while the very rich become much richer.

To the degree that Mr. Trump is serious about pursuing policies that improve the lives of working families in this country, I and other progressives are prepared to work with him. To the degree that he pursues racist, sexist, xenophobic and anti-environment policies, we will vigorously oppose him.

Les médias français de reprendre cela, pour la majorité d'entre eux, sous des titres aussi vendeurs que partiels et faux : Bernie Sanders prêt à travailler avec Donald Trump.

“Work with” ne signifie ni collaborer, ni travailler pour. Dans 4 cas sur 5, pour ce qui relève des structures verbales en tout cas, il ne faut pas traduire with par avec de l'anglais au français. Ici, ça veut dire que Bernie Sanders, comme d'autres “progressistes”, est prêt à soutenir des décisions ou des projets politiques au coup à coup.

C'est un peu le genre de discours pragmatique qu'on connaît aux centristes français honnêtes (et j'espère ne pas commettre, en écrivant cela, un double oxymore).

Donc, le raccourci saisissant qui consiste à renvoyer dos à dos populistes xénophobes et “progressistes”, justement, ou — en France — la droite extrême (qui ne propose que des mesures visant à l'appauvrissement du plus grand nombre) et la gauche dite “radicale” n'est qu'un tour de passe-passe sémantique des plus dégueulasses, ainsi qu'une manipulation de l'ordre de celles qui consistaient à annoncer à l'avance la défaite du Brexit et la victoire de Hillary Clinton.

Pour ma part, n'aimant pas la politique du pire ni la stratégie de la terre brûlée (métaphore qui prend un sens encore plus fort face à un ”ticket” créationniste et climato-sceptique), je souhaite vivement que des gens comme Bernie Sanders parviennent à infléchir le cours de l'histoire en incitant Trump à appliquer surtout les points les moins dévastateurs de son programme de clown assassin.

16:03 Publié dans Indignations, Translatology Snippets, WAW | Lien permanent | Commentaires (3)

mardi, 08 novembre 2016

Tell It Like It Is

L'article ci-après du Daily Mash, très drôle comme toujours et illustré d'une photographie hallucinante de Nigel Farage, pose, dans son titre et ses deux premières phrases, des difficultés de traduction particulières.

People who tell it like it is actually telling it like it isn’t

PEOPLE who express themselves in plain, simple terms are invariably wrong, it has emerged.

Researchers found those who are credited with ‘no-nonsense’ views are, in fact, espousing ‘yes-nonsense’ views.

Professor Henry Brubaker, from the Institute for Studies, said, “In East Yorkshire, for example, we found that an area claimed by ‘straight talkers’ to be overrun by immigrants turned out to be sparsely populated but with a vital cornershop owned by an Asian couple.”

The Institute also studied BBC schedules for signs of ‘rampant liberal bias’ but found it was mostly programmes about baking, dancing and John Craven standing in a field.

Meanwhile, a survey of so-called ‘pro-cycling fascists’ found no evidence of National Socialism or any plans for the mass oppression of non-cyclists.

Brubaker added: “Overall, we found those ‘telling it like it is’ were parroting something Nigel Farage said based on something Richard Littlejohn wrote for the Daily Mail based on something he heard from a bloke in a van.”

Les difficultés consistent surtout à traduire les effets de symétrie et d'antithèse du titre et de la deuxième phrase, laquelle invente en outre un néologisme absurde, yes-nonsense views.

Une traduction qui me semble pertinente pour traduire tell it like it is en français, dans la plupart des contextes, est « dire sans détours ». Toutefois, la nécessité de traduire la saillie drolatique tell it like it isn't interdit ce choix : dire avec détours ne constitue pas une bonne vanne, simplement une traduction plaquée. J'ai donc songé à partir d'un autre cliché de langue de bois, la vérité vraie, pour traduire le titre :

People who tell it like it is actually telling it like it isn’t. → En fait, ceux qui disent la vérité vraie assènent des vérités fausses.

On pourrait réfléchir à d'autres clichés, selon l'antienne qui paraît la plus horripilante : ceux qui disent “ne pas se cacher derrière leur petit doigt” se cachent derrière leur petit doigt, ceux qui répètent qu'“on ne va pas se mentir” passent en réalité leur temps à mentir. Etc.

Pour l'expression yes-nonsense views, il faut s'interroger sur la traduction de no-nonsense views : des opinions pleines de bon sens ? de sens commun ? des opinions limpides ? Quel que soit le choix, il faut se servir de l'expression de départ pour établir une symétrie et conserver l'effet humoristique :

des opinions pleines de bon sens → des opinions pleines de non-sens

des opinions qui s'appuient sur le sens commun → des opinions qui n'ont pas le sens commun

des opinions limpides → des opinions stupides

09:07 Publié dans Translatology Snippets | Lien permanent | Commentaires (1)

mardi, 18 octobre 2016

Traduire “fembot”

Un bon exemple, pour renouveler mon stock pour le cours magistral que je consacrerai fin novembre, dans le cadre du cours de première année de Documentation*, à la question des ressources lexicographiques en ligne (monolingues, bilingues, multilingues), c'est le nom composé amalgamé fembot**.

En effet, si les dictionnaires bilingues Larousse en ligne ne connaissent pas le terme, c'est le cas de la plupart des ressources habituelles (Collins ou IATE). Wordreference reste pareillement muet, à l'exception d'une discussion très marginale sur le forum, et Linguee ne répertorie quasiment aucune occurrence (ce qui est plus étonnant).

Le site le plus disert reste Reverso, surtout dans son interface contextuelle. Toutefois, les nombreuses phrases en contexte n'ont, en regard, que des traductions manquantes, fausses ou peu convaincantes : tout au plus serais-je tenté d'emprunter cybernana et de le moderniser en cybermeuf. Finalement, des traductions “sèches” proposées en haut de page, femmebote et robote, seule la seconde peut sembler convenir. Cela requiert, toutefois, un certain discernement : rien de tout cuit ici.

L'aller-retour entre la version francophone et la version anglophone de la Wikipédia suggère une équivalence trop restrictive ou trop technique (gynoïde).

À qui voudrait traduire le titre de la chanson de Zappa, “Fembot in A Wet T-Shirt”, que conseiller ? L'anglicisme (une fembot en t-shirt mouillé) ? Robote dans un t-shirt mouillé ? Une cybermeuf ?

* Triple génitif, I know.

** Oui, je suis en train de réécouter Joe's Garage de Frank Zappa.

19:16 Publié dans Pynchoniana, Translatology Snippets, WAW | Lien permanent | Commentaires (4)

samedi, 15 octobre 2016

D'un rapport de jury, et d'un corrigé.

Neuf mois après les épreuves écrites, le jury d'agrégation interne d'anglais vient enfin de publier son rapport sur la session 2016. Ce document est toujours très instructif pour les candidats, et pour les universitaires qui assurent les cours.

Il s'agit d'un document public, consultable ici.

Je viens de passer un certain temps à lire les parties qui me concernent le plus, et notamment les pages 43 à 50, sur l'explication des choix de traduction.

Toutefois, je me contenterai de reproduire ici le texte du sujet de version, et la proposition de traduction à laquelle finit par aboutir le jury.

Texte à traduire (extrait de Freedom de J. Franzen)

Walter had never liked cats. They'd seemed to him the sociopaths of the pet world, a species domesticated as an evil necessary for the control of rodents and subsequently fetishized the way unhappy countries fetishize their militaries, saluting the uniforms of killers as cat owners stroke their animals' lovely fur and forgive their claws and fangs. He'd never seen anything in a cat's face but simpering incuriosity and self-interest; you only had to tease one with a mouse-toy to see where its true heart lay. Until he came to live in his mother's house, however, he'd had many worse evils to contend against. Only now, when he was responsible for the feral cat populations wreaking havoc on the properties he managed for the Nature Conservancy, and when the injury that Canterbridge Estates had inflicted on his lake was compounded by the insult of its residents' free-roaming pets, did his old anti-feline prejudice swell into the kind of bludgeoning daily misery and grievance that depressive male Berglunds evidently needed to lend meaning and substance to their lives. The grievance that had served him for the previous two years —the misery of chainsaws and earthmovers and small-scale blasting and erosion, of hammers and tile cutters and boom-boxed classic rock— was over now, and he needed something new.

Some cats are lazy or inept as killers, but the white-footed black Bobby wasn't one of them. Bobby was shrewd enough to retreat to the Hoffbauer house at dusk, when raccoons and coyotes became a danger, but every morning in the snowless months he could be seen sallying freshly forth along the lake's denuded shore and entering Walter's property to kill things.

Proposition de traduction

Walter n'avait jamais aimé les chats. Il lui avait semblé que c'étaient les sociopathes du monde des animaux de compagnie, une espèce domestiquée comme un mal nécessaire à l'élimination des rongeurs et fétichisée ensuite comme les pays malheureux fétichisent leurs militaires, saluant l'uniforme de tueurs comme les propriétaires de chat caressent la jolie fourrure de leur animal et lui pardonnent ses griffes et ses dents pointues. Il n'avait jamais rien lu dans l'expression d'un chat si ce n'est une absence de curiosité et un égocentrisme de façade ; il suffisait d'en taquiner un avec une fausse souris pour voir quelle était sa véritable nature. Jusqu'à ce qu'il vînt habiter dans la maison de sa mère, il avait eu quantité de maux plus graves à affronter. C'est seulement maintenant, comme il avait la charge des populations de chats harets causant des ravages dans les terres que lui avait confiées The Nature Conservancy et qu'à la blessure infligée à son lac par les lotissements Canterbridge s'ajoutait l'affront des animaux de compagnie que les résidents laissaient vagabonder, que son vieux préjugé contre les félins avait grossi jusqu'à devenir cette espèce de grief, de tourment matraqué journellement dont les hommes dépressifs de la famille Berglund avaient manifestement besoin afin de donner sens et épaisseur à leur existence. Le grief qui lui avait servi ces deux dernières années —le tourment des tronçonneuses, des bouteurs, des petits dynamitages et des terrassements, des marteaux, des coupe-carreaux et du vieux rock à pleins tubes—avait cessé et il avait besoin d'autre chose.

Certains chats sont fainéants ou inaptes à tuer mais ce Bobby, noir, aux pattes blanches, n'était pas de ceux-là. Bobby était suffisamment rusé pour se replier dans la maison des Hoffbauer à la tombée de la nuit, à l'heure où les ratons laveurs et les coyotes devenaient un danger, mais tous les matins des mois sans neige on le voyait repartir à l'aventure sur la rive sud dénudée du lac et pénétrer le domaine de Walter pour y tuer.

Ma seule réaction, après avoir noté à la hâte toutes les erreurs de traduction (en rouge ci-dessus), fut, paraphrasant Coluche : ils s'y sont mis à plusieurs pour faire ça ???

16:10 Publié dans Translatology Snippets, WAW | Lien permanent | Commentaires (1)

vendredi, 14 octobre 2016

Frankie Lee & Judas Priest

Mon métier d'universitaire et d'enseignant-chercheur, c'est aussi de former à la traduction, et — à partir de la troisième année, seulement, hélas — à la réflexion sur les questions de traduction.

Dans le cadre de mes T.D. de traductologie, je vais faire travailler les étudiants sur un “texte” de Bob Dylan, et sur une traduction française de ce texte. Pour ceux que cela intéresse, voici le document de cours sous PDF.

Comme je l'écrivais hier, la singularité de l'œuvre de Dylan, c'est qu'elle en grande partie non traductible, à savoir qu'elle n'a pas besoin d'être traduite pour être comprise ou saisissable (comme les grandes œuvres de théâtre, dans lesquelles tant de ce qui se produit n'est pas lié strictement à la langue).

12:20 Publié dans Translatology Snippets, WAW | Lien permanent | Commentaires (0)

mardi, 11 octobre 2016

L'homme au treuil

Au tout début de The Many, le roman de Wyl Menmuir dont je parlais ce week-end dans une vidéo, le personnage de Clem est d'abord décrit comme celui qui tient le câble du treuil (“holding the winch cable”), puis, dans un dédoublement de l'homme et de la fonction renforcé par une syntaxe qui cherche à marquer la rapidité d'exécution, comme — en calquant le fonctionnement de la langue anglaise — le treuilhomme : “By the time it has fallen into Clem's hands, the winchman has secured it to the cable in a fluid motion and is climbing up out of the water towards the machinery.”

La plupart des ressources lexicographiques, en ligne ou non, proposent ‘grutier’, ce qui serait faux ici, ‘treuilliste’, ‘opérateur treuil’ (qui a l'inconvénient majeur d'être trop technique, surtout avec l'effacement contemporain si agaçant de la préposition) ou ‘sauveteur’, sur lequel je ne me suis guère appesanti car il n'aurait aucun sens dans le contexte : en effet, il n'y a aucun danger, et Clem n'est pas, ne peut pas être un sauveteur. Même si ce dernier mot a un sens technique précis, il ne serait pas du tout identifié en tant que tel par un lecteur français : en anglais, ce terme de winchman dérive très évidemment de la première phrase (“holding the winch cable”).

Ainsi, seul treuilliste semblerait convenir, mais j'ai bien envie de traduire ce nom par homme au treuil. Cette traduction n'est attestée dans aucune ressource, et même la requête restreinte Google ne sert guère d'instance de légitimation. Ma raison principale en serait l'écho d'un roman de Thomas Hardy, The Return of the Native, dans lequel le nom du personnage central du reddleman a été traduit par « l'homme au rouge » (je me rappelle avoir demandé ça à C* quand elle lisait ce roman, il y a bien longtemps, dans sa traduction française).

18:22 Publié dans Translatology Snippets | Lien permanent | Commentaires (0)

samedi, 01 octobre 2016

Traduire plusieurs allusions à Astérix

Dans le nouveau cours que j'assure cette année, un cours de thème à destination des étudiants d'échange, nous allons traduire la semaine prochaine un article du journal Sud-Ouest au sujet de la phrase de Nicolas Sarkozy sur “nos ancêtres gaulois”.

Ce qui m'a amusé, outre que ce sujet tente de coller à l'actualité et de donner aux étudiants l'occasion de réfléchir à cette polémique très franco-française, ce sont les multiples références à des titres d'albums : « En plein "combat des chefs" au sein des Républicains, il n'en fallait pas plus pour relancer "La Zizanie". » Dans la phrase suivante, Sarkozy est désigné comme « l'ancien locataire de l'Elysée qui entend bien retrouver en mai 2017 et "Les Lauriers de César" et son"Domaine des Dieux" ».

Ce genre d'allusion ne pose guère de problème a priori, surtout lorsque les œuvres ont été traduites et qu'il y a donc un titre anglais préexistant. Toutefois, ici, deux petites difficultés se sont posées. Tout d'abord, le titre anglais de La Zizanie est Astérix and the Roman Agent. Toute référence à l'idée de conflit ou de chaos étant effacée, il n'est pas possible d'intégrer tel quel le titre anglais. Je choisis donc de moduler en déplaçant la référence sur un autre album, Le Grand Fossé (en anglais : The Great Divide).

Autre difficulté, le titre anglais du Domaine des Dieux est The Mansions of the Gods, avec une modulation de “demeure” en pluriel (mansions). Comme l'article de Sud-Ouest croise l'allusion à l'Élysée, qui est une seule demeure, avec le titre de l'album, j'ai dû tricher un peu en modifiant le titre en “godly mansion”, sans quoi il était impossible de traduire le sens du texte — ce qui reste la priorité.

Dernier détail, un peu hors-sujet, pour les fans de Kaamelott qui me lisent par centaines : le dernier mot de la citation de Bruno Le Maire (dans l'article) étant “Burgondes”, je ne résisterai probablement pas à la tentation de faire découvrir ceci aux étudiants d'échange.

16:05 Publié dans Translatology Snippets | Lien permanent | Commentaires (0)

mardi, 27 septembre 2016

Clay-eaters & péquenots

Lisant l'intéressant hors-série de Courrier international intitulé “Que reste-t-il de la puissance américaine ?”, le traductologue qui ne sommeille jamais vraiment tout à fait en moi fut piqué de lire le début d'un article du Financial Times du 15 juillet 2016.

Donc, ni une ni deux, je récupère l'article original dans Europresse et mets le texte et sa traduction en PJ sous PDF.

Le passage qui m'avait intrigué était : « Les Blancs pauvres ont tour à tour été appelés : lourdauds, parias, péteux, péquenots, ploucs, dégénérés, rustres, nègres blancs et cassos. Aujourd'hui, on pourrait ajouter "électeurs de Trump" à cette liste. »

Je laisse admirer, par comparaison avec l'original, l'inspiration du traducteur anonyme de Courrier international :

Variously, poor whites have been called “lubbers”, “offscourings”, “crackers”, “hillbillies”, “clay-eaters”, “low-downers”, “degenerates”, “red necks”, “white niggers” and “trailer trash”. Nowadays “Trump voter” might also serve.

18:40 Publié dans Translatology Snippets | Lien permanent | Commentaires (2)

mardi, 20 septembre 2016

Payer en nature

Le crime crapuleux n'est pas sieste crapuleuse, ni réciproquement*.

L'étudiant anglais qui m'a demandé de lui expliquer, vendredi dernier, ce que signifiait payer en nature m'a confirmé que c'était plutôt dans un contexte de vannes de bistrot que parce qu'il avait aidé aux vendanges à Vouvray. J'espère pour lui qu'il n'a pas raté une occase.

Plus sérieusement, cette suggestion, qui a égayé le cours, était aussi une colle.

Dans son sens économique, littéral, “payer en nature” se dit pay in kind, expression que ne semblait comprendre aucun des étudiants anglophones, probablement parce que cette pratique n'a aucune espèce de réalité dans leur univers. Pour le sens métaphorique, sexuel, les ressources lexicographiques consultées en direct pendant le cours (WR, Reverso** et les dictionnaires Larousse) proposaient toutes take it out in trade. Le hic, c'est que là encore aucun des étudiants anglophones n'identifiait le sens sexuel de cette expression, qui doit être moins répandue et nettement moins compréhensible que son équivalent français.

Comment traduire, alors, sans expliciter ? Imaginons, dans un dialogue par exemple : “Le serveur est mignon, t'as qu'à le payer en nature”. Traduire cet énoncé par “The waiter is cute, possibly he'll accept your paying him with sexual favours” serait beaucoup trop explicite. J'avoue n'avoir aucune idée, à part un jeu de mots alambiqué sur down payment et go down on sb → you should offer him a going-down-payment.

* Cf débat sur FB le 20.09.2015.

** Je note ici une bizarrerie de l'article de synonymie pour “sexual favours” sur Reverso.net. Dans la liste des exemples d'usage se trouve la phrase “Many women derive sexual pleasure from driving on a horse” (ce qui est déjà tout un programme), avec,en regard, sa traduction en arabe...!

** Je note ici une bizarrerie de l'article de synonymie pour “sexual favours” sur Reverso.net. Dans la liste des exemples d'usage se trouve la phrase “Many women derive sexual pleasure from driving on a horse” (ce qui est déjà tout un programme), avec,en regard, sa traduction en arabe...!

(cliquer pour agrandir)

09:44 Publié dans Translatology Snippets | Lien permanent | Commentaires (3)

mardi, 12 avril 2016

Je n'ai pas de “sa-langue”

Après huit jours d'interruption pour cause de séjour parisien — et pourtant, comme je l'ai brièvement évoqué au début de la vidéo publiée avant-hier, j'avais envisagé divers tournages possibles dans la capitale (il n'en a rien été) —, j'ai repris le rythme quotidien d'enregistrement et de publication de traductions filmées improvisées.

Après deux poèmes de Ted Joans, ce qui m'a fait penser que lui, comme Red Shuttleworth et Tatamkhulu Afrika, mériterait sa pierre en France, je viens de traduire en anglais un poème très simple du poète belge Jean-Luc Wauthier. Comme l'objectif était que cette vidéo fût la plus brève possible, je ne suis pas entré dans les détails, mais :

* suite à une discussion avec François Bon, qui m'a dit il y a une dizaine de jours que mes vidéos français → anglais étaient moins intéressantes, j'ai beaucoup réfléchi, et maintiens qu'il ne s'agit pas seulement (et, en l'espèce, pas du tout (je montre plutôt mes failles)) de montrer que je suis fort en thème, mais de montrer une autre facette de l'exercice, de proposer une réflexion la plus complète possible, à ma modeste échelle, de ce que peut être une telle pratique quotidienne de la traduction littéraire improvisée

* pour cette raison, j'ai déjà fait une incursion dans le territoire allemand, et essaierai peut-être prochainement d'autres territoires (latin, italien, espagnol, portugais — soyons fous)

* dans la brève vidéo consacrée au poème de Wauthier, je parle de gymnastique, et c'est de cela qu'il s'agit : filmer le mécanisme, le fonctionnement d'un atelier parmi tant d'autres... et donc, cet atelier n'est pas uniquement, comme l'institution (universitaire autant qu'éditoriale) voudrait nous y réduire, celui d'un quidam qui traduit dans sa langue.

Pas du tout...

“Sa langue”... Quel non-sens...

Les éditeurs du monde entier n'admettent généralement de travailler avec un traducteur qu'à condition qu'il traduise dans sa langue maternelle. Je mets de côté le cas des personnes qui ont plusieurs langues maternelles, des vrais bilingues ou trilingues ; ce n'est pas mon cas, et je l'assume ; l'anglais ne sera jamais une langue que je maîtrise aussi exhaustivement que le français, et pourtant, si je lis un poème en français et si se met en branle, en moi, le passage dans cette autre langue qu'est l'anglais, je suis certain que ma langue, à ce moment-là, est l'anglais. Je peux penser et écrire en plusieurs langues, et je sais pouvoir passer de plusieurs manières d'une langue à une autre.

Pour le dire autrement, et même si ça va sembler arrogant (or, ça ne l'est pas : je postule que cela est vrai de centaines de millions de personnes qui en font l'expérience quotidiennement ou presque) : quand je lis un texte, quel qu'il soit, et quand me vient progressivement ou par bribes la traduction de ce texte en anglais, la langue anglaise m'appartient plus qu'à bien de ceux dont elle est la langue, ou dont on voudrait fixer immuablement le fait qu'elle est “leur langue”, leur sa-langue.

19:29 Publié dans Questions, parenthèses, omissions, Translatology Snippets | Lien permanent | Commentaires (6)

vendredi, 08 avril 2016

La cikado kaj la formiko

Je viens de découvrir, grâce au Projet Gutenberg, la traduction des Fables de La Fontaine en espéranto, et je m'en suis tenu à la première fable — La Cigale et la fourmi, comme il se doit.

Or, il m'est arrivé de lire des fables que je connais à peu près par cœur (comme celle-ci) dans des langues que je ne connaissais pas, et je peux affirmer qu'en général je reconnais tel ou tel verbe, je comprends tel vers, je peux apprécier tel choix de rime ou de rythme... Ici, en espéranto, qui était, je crois, censé devenir la langue universelle en raison de sa prétendue simplicité d'approche, je ne reconnais à peu près rien... et ça n'a même pas l'air traduit en rimes...

Quelques exceptions, toutefois. Citons le célèbre “de mouche ou de vermisseau” qui devient : Da muŝo aŭ vermeto.

Le lien se trouve ci-dessus.

07:38 Publié dans Translatology Snippets | Lien permanent | Commentaires (0)

vendredi, 01 avril 2016

Vieil homme sous un ciel en suspens

Pour célébrer la vingt-sixième vidéo, filmée tard ce soir, je signale l'importance du poète sud-africain Tatamkhulu Afrika (1920-2002).

Ces prochains jours, les publications de traductions improvisées et filmées seront peut-être plus sporadiques.

23:55 Publié dans Nathantipastoral (Z.), Tographe, Translatology Snippets, WAW | Lien permanent | Commentaires (0)

lundi, 21 mars 2016

Un arbre branle ses nibards (si, si !)

C'est mal parti, cette affaire...

Hier soir, j'ai commencé, en quelques minutes d'un coupable désœuvrement, à traduire les Prose Fancies de Richard Le Gallienne, mais d'une manière un peu neuve (pour moi) : sur Twitter.

Quelques précisions, tout d'abord :

Richard Le Gallienne est un poète et prosateur anglais à peu près contemporain de Joseph Conrad (là s'arrête la comparaison), dont on fête (ou plutôt : dont personne à part moi n'a célébré) le cent-cinquantième anniversaire de la naissance.

J'ai traduit, par phrase courte ou fragment de phrase, en publiant à chaque fois, autant que faire se pouvait, le texte anglais et ma traduction (ce qui contraint à un foisonnement très modéré, pour ne pas dire inexistant).

Pour sauvegarde, j'ai attaché à chacun des tweets le hashtag #RLG16 (que tout un chacun est invité à utiliser pour d'autres traductions de R.L.G.), et publié ensuite les quelques phrases françaises sur mon mur Facebook.

À l'instant, cherchant à reprendre la tâche, je me suis donc attaqué au texte de “A Spring Morning” au point — très peu avancé — auquel j'étais parvenu :

The more complaisant chestnut dandles its sticky knobs.

On comprend tout de suite le sens approximatif de cette phrase : le plus complaisant des châtaigniers balance (dans le vent) ses bourgeons gluants. Toutefois, l'image est curieuse. Et, plus encore, le choix des mots :

- complaisant est un maniérisme, une affectation de francophile. Soit. *

- dandle, que l'Oxford English Dictionary signale comme rare, a comme sens principal “faire sauter un enfant sur ses genoux”, ou, plus généralement to move (anything) up and down playfully in the hand (je pense qu'on me voit venir)

- knob n'a rien de spécifique ou de technique ici. Il n'a pas explicitement le sens de bourgeon ou de châton. Donc, on ne comprend pas bie ce que cette image vient fabriquer dans cette phrase déjà bizarre. En revanche, comme le confirment plusieurs dictionnaires bilingues, le substantif knob a plusieurs acceptions argotiques : 1. zob, bite 2. (insulte) tête de nœud 3. (américain) knobs : nibards ——— Malheureusement, l'OED ne propose, comme occurrence la plus ancienne du sens obscène 1., qu'une citation de 1961. Toutefois, l'article date de 1901 et n'a été révisé que partiellement. Prose Fancies date de 1891, et, sans recherche plus poussée, il m'est difficile d'affirmer avec certitude que Richard Le Gallienne pouvait connaître ce sens. → → → →

→ → → → Toutefois, le lecteur de 2016 qui a “tiqué” sur pareille accumulation de termes insolites (sans parler de chest/nut), rien ne pourra l'empêcher de lire cette phrase simultanément comme suit :

Le plus complaisant des châtaigniers balance dans le vent ses bourgeons poisseux.

Le plus indolent des châtaigniers branle ses zobs gluants / ses nibards collants.

Décidément, après ma vidéo d'avant-hier qui se terminait par "se tripoter le zgègue", le printemps est là.

* Soit, mais un francophile comme Le Gallienne pouvait-il totalement ignorer des blasons tels que celui attribué en 1543 à Bochetel (« Ce con plaisant, ce con tant digne chose ») ?

16:50 Publié dans Translatology Snippets | Lien permanent | Commentaires (0)

mercredi, 09 mars 2016

Un tateu ! un tateu !

Je suggérais avant-hier, à propos des amalgames, qu'il n'est pas toujours aussi difficile qu'on le pense de traduire les jeux de mots, ou, plus généralement, les jeux sur la langue. Au contraire, avançais-je, la primauté à accorder au procédé libère le traducteur dans ses choix. — Egghead de Bo Burnham, le recueil de poèmes farfelus dont j'ai traduit hier un poème en freestyle bégayant, peut me permettre d'illustrer cela avec de nouveaux exemples.

Par exemple, le quatrain intitulé Armadilla a pour principe d'allier deux rimes riches à des noms d'animaux dont la voyelle finale est modifiée :

Armadilla! Armadilla!

On a pilla! On a pilla!

And a giant chinchillo!

And a bigger gorillo!

Face à cela, un traducteur n'a quasiment pas de questions à se poser, si ce n'est pour hésiter sur le choix de la terminaison fausse, ou sur le lexème dissimulé derrière pilla : est-ce pillar ou pillow ? j'ai choisi, pour ma part, de suivre le dessin de Chance Bone, qui figure un tatou sur un oreiller.

Et donc :

Un tateu ! Un tateu !

Allongé sur un oreilleu !

Et un immense chinchillo !

Et un énorme gorillo !

***************************

Autre exemple, le distique Advice.

If the poem you're writing is silly and dumb,

make sure that it rhymes at the end. Bum.

Ce qui compte, c'est de conserver l'idée autoréférentielle absurde (ce poème est idiot, mais il rime) et le côté gratuit (enfantin) du dernier mot. J'ai aussi noté que dumb et bum riment, mais avec une différence orthographique. Ce qui peut donner :

Petit conseil

Si ton poème est bête ou franchement taré,

assure-toi au moins qu'il rime. Jus de raie.

Le caractère primordial d'une métrique classique (d'où ici l'alexandrin) et d'une rime suffisante mais partiellement fausse (les sons é et aie ne riment pas absolument en français, ce qui renforce, je trouve, l'ironie) donne plus de liberté au traducteur. On peut préférer une version moins personnelle :

Si ton poème est idiot, stupide, caduc,

assure-toi de le faire rimer. Trouduc.

06:32 Publié dans Translatology Snippets | Lien permanent | Commentaires (0)

lundi, 07 mars 2016

Amalgames

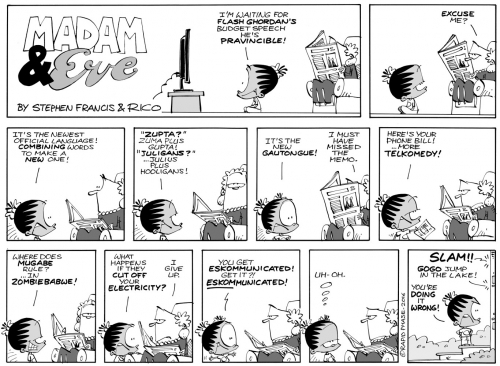

Tout d'abord, avant de me livrer à d'oiseuses considérations linguistiques, j'invite tout lecteur ou visiteur qui ne connaîtrait pas Madam & Eve à se rencarder fissa, de préférence avec le site officiel.

Tout d'abord, avant de me livrer à d'oiseuses considérations linguistiques, j'invite tout lecteur ou visiteur qui ne connaîtrait pas Madam & Eve à se rencarder fissa, de préférence avec le site officiel.

Cette planche, la plus récente, m'incite à évoquer le sujet des mots-valises, ou, selon la terminologie que préfèrent généralement les lexicographes, des amalgames. J'ai souvent fait remarquer à mes étudiants, à l'époque où j'enseignais la lexicologie, que le plus difficile, face à un amalgame qu'on ne connaît pas au préalable, est de le comprendre, c'est-à-dire, principalement, de quels mots il se compose.

Traduire n'est souvent qu'une difficulté de second ordre, ne serait-ce qu'en raison du côté souvent ludique, voire délirant, du mot-valise, et d'autant moins si les deux éléments de l'amalgame en langue source sont identiques ou voisins en langue source : ici, aucune raison de ne pas garder, dans toute langue qui emploie le mot “zombie”, Zombiebabwe.

L'amalgame le plus difficile à identifier, dans cette planche, est probablement pravincible.

Qui voit de quoi il s'agit ?

Personne ?

Tout le monde garde les yeux rivés sur son cahier laptop ?

C'est normal. Thandi, la petite fille, fait un jeu de mots sur le nom du Ministre des Finances sud-africain, Pravin Ghordan (d'où, également, le jeu de mots sur Flash Gordon), qui ne fait pas la une de la presse européenne tous les quatre matins. Du coup, comment traduire ? aucune hésitation. Il se prénomme Pravin ; “invincible” existe en français. D'où He's pravincible → il est pravincible !

14:23 Publié dans Translatology Snippets | Lien permanent | Commentaires (0)

jeudi, 03 mars 2016

Mash

Si je devais, aujourd'hui, proposer de nouveau le cours sur l'humour britannique que j'ai assuré entre 2005 et 2007 (ou entre 2004 et 2006, j'ai un doute), je centrerais le propos autour d'une série de publications en ligne, singulièrement sur les réseaux sociaux. Qu'il me soit permis de citer, sans aucune exhaustivité, Very British Problems (dont je me suis largement inspiré pour mon site en sommeil Very Billish Problems), le compte Twitter du roi Henri VIII (ou celui, hélas inactif depuis deux ans, du Proust moderne) et le journal satirique en ligne The Daily Mash.

Trois articles récents du Daily Mash m'ont incité à écrire un billet de traductologie (rubrique plébiscitée).

Le premier s'intitule “Wenger quits to become tortoise”. Je le signale car il est tout à fait emblématique de ce qui, dans l'humour britannique, ne se retrouve que très rarement dans d'autres langues ou sous d'autres climats : une idée extérieure à toute logique et poussée jusqu'à son terme (ce que l'on nomme le nonsense, et qui n'est ni le simple loufoque ni l'incongru selon Jourde). — Outre la brièveté du titre, marque de fabrique de la langue journalistique anglaise, je voulais commenter le recours presque systématique, dans les chapeaux des articles du Daily Mash, à la proposition post-posée “it has emerged”.

ARSENAL manager Arsene Wenger has given up football in order to become a tortoise, it has emerged.

Parodie réjouissante des clichés journalistiques, cette formule creuse est difficile à rendre : commencer une phrase par il semblerait que n'a pas le même effet, ni la même fonction de parodie. Je proposerais plutôt : « Selon certaines révélations, l'entraîneur d'Arsenal Arsène Wenger vient de démissionner de son poste afin de se transformer en tortue. »

Le deuxième article s'intitule “Mum claims to get mistaken for daughter although that is clearly bollocks”. Ici, je veux plutôt pointer un risque de contresens dans le dernier paragraphe de l'article : Carol Hollis said: “It’s true that my mum does borrow my clothes. However they’re always stretched to fuck when she gives them back.” — J'imagine assez que des étudiants inattentifs traduiraient they're stretched to fuck par ils ont été étirés pour pouvoir baiser, ou, pour essayer de donner un sens (au mépris toutefois du sens de TO+V-), par ils ont été étirés par la baise. Ici, fuck n'a pas un sens sexuel, mais l'expression stretch to fuck fonctionne un peu comme reduce to nothing. Je proposerais donc : « C'est vrai, confirme Carol Hollis, ma mère m'emprunte effectivement des vêtements, mais il faut bien dire qu'ils sont toujours déformés de façon irrécupérable quand elle me les rend. » (La meilleure traduction de “to fuck” serait : ils sont tellement déformés quand elle mes les rend qu'ils sont bons pour la benne. Un peu long.

Le troisième article s'intitule “Rugby ‘can turn you into a bellend’” — Là encore, c'est le chapeau qui m'intéresse, avec l'adjectif composé trouser-dropping associé au substantif stunts.

THE risks of rugby include getting a taste for moronic drinking games and trouser-dropping stunts, it has emerged. — « Il ressort d'une étude que le rugby présente, entre autres risques, le fait de devenir accro à des jeux débiles liés à la consommation d'alcool et celui de se mettre à sauter dans tous les sens en enlevant son pantalon. »

(Je ne suis pas content de ma traduction de drinking games, ni de celle de trouser-dropping stunts, trop foisonnante. À suivre.)

13:39 Publié dans Translatology Snippets | Lien permanent | Commentaires (3)