lundi, 29 février 2016

L'Ivresse / Drunkenness

Pour un cours déplacé au lundi matin à 8 heures, il y avait certes quelques absents, mais nous avons bien travaillé. Les étudiants devaient chercher dix exemples de modulation dans les sous-titres anglais de l'épisode de Kaamelott ci-dessus.

Les échanges ont été nourris, et on a pu faire le tour de presque toutes les modulations les plus courantes.

Les présents auront même appris ce que sont un hyponyme, une brachylogie, une catachrèse — sans compter le rappel des fonctions poétique et phatique du langage selon Jakobson.

Il tabasse, le Cingal.

09:56 Publié dans Translatology Snippets, WAW | Lien permanent | Commentaires (0)

dimanche, 28 février 2016

Beggar-thy-neighbour

L'une des choses qui me fascine le plus, dans l'utilisation que font les médias dits “traditionnels” des réseaux sociaux, c'est la disparité très fréquente que l'on observe entre le titre d'un article au moment il a été posté sur la page FB, par exemple, du journal, et le moment où on consulte le site Web du journal en question.

Hier, le Guardian a publié un article, attribué à “Martin Farrer and agencies” (ce qu'en français on traduirait sans doute par "Martin Farrer, sur dépêches d'agence"), et intitulé (à l'heure où j'écris ces lignes), “G20 concludes Brexit would 'shock' world economy, George Osborne says”. L'URL démontre assez que ce n'était pas le titre original.

Sur Facebook, le statut annonçant l'article propose toujours le titre d'origine, avec son chapeau d'origine : « Finance ministers meeting in Shanghai have warned about the danger of Britain leaving the EU and beggar thy neighbour currency wars, Reuters reports. » — Bien que je connaisse le jeu de beggar my neighbour (une sorte de mistigri) et bien que j'aie identifié sans difficulté la fonction verbale ici de beggar thy neighbour et son sens économique, originalement attribué à Adam Smith, je pense que cela n'est pas évident pour tout le monde, notamment en l'absence de traits d'union à l'expression figée beggar-thy-neighbour, mais aussi parce que la fonction de ce verbe au présent n'est pas claire : si le sujet en était Britain, il serait au participe présent (avec la question difficile à résoudre : beggar-thy-neighbouring ou beggaring-thy-neighbour ?) ; si la syntaxe est ici correcte, le sujet en est nécessairement “Finance ministers”, ce qui signifie alors que les ministres des finances du G20 auraient explicitement dit qu'ils allaient se livrer à des politiques protectionnistes, de l'ordre du chacun pour soi. (Ces deux traductions conviendraient ici. Pour plus d'occurrences d'usage, cf Linguee.)

Tout cela m'a semblé étonnant, à la seule lecture du titre et du chapeau. J'ai donc lu l'article et constaté, tout d'abord, que le chapeau, modifié, était beaucoup plus compréhensible : « Finance ministers warn about danger of Britain leaving EU and pledge to use all policy tools to lift global growth ».

La seule occurrence de l'expression idiomatique renvoyant au risque de politiques protectionnistes se trouve désormais dans le corps de l'article, avec un sens opposé à celui qui demeure dans le chapeau visible sur Facebook : « It [= the draft's note] added that ministers pledged not to engage in beggar-thy-neighbour currency devaluations which could unleash a wave of dangerous deflation through the global economy. »

Ainsi, il y aurait eu, pour qui lit l'article ce matin, un engagement solennel des ministres du G20 à ne pas mettre en place de politiques protectionnistes de dévaluation, alors que, si on s'en tient à un premier état, encore visible sur Facebook, Reuters a tout d'abord souligné la menace de politiques protectionnistes lors du G20...

Que comprendre, et que croire ?

Doliprane 3000, comme dirait une amie...

09:46 Publié dans Translatology Snippets | Lien permanent | Commentaires (0)

samedi, 13 février 2016

Rising Stages of Anger

13:35 Publié dans Translatology Snippets | Lien permanent | Commentaires (0)

mercredi, 10 février 2016

Glasfuß u. Gestrüpp

En lisant le dernier livre traduit de Herta Müller (Dépressions. Gallimard, 2015), je me fais honte de ne jamais avoir essayé de lire ses œuvres en allemand. Et surtout, plus que la honte, ce sont les questions qui ne manquent pas de fourmiller.

Ainsi, quand, dans le passage ci-après, le travail sur les sons vocaliques, le rythme, les rimes à l'intérieur des phrases de prose, est aussi colossal, je ne peux m'empêcher de me demander à quoi ça ressemble en allemand, si toutes ces concordances ont été reprises par la traductrice, Nicole Bary*, ou si certaines font l'objet, de sa part, d'une compensation... bref, comme il est idiot de ne pas avoir des semaines de 373 heures et de ne pas lire Herta Müller dans l'original.

Les yeux profonds du père regardent le pied de verre noir de la mère avec la déchirure blanche. Les souliers noirs de la mère enjambent les taupinières entre des tombes étrangères.

Nous passons sous le porche du cimetière. Le village s'enfonce en lui-même et sent le sapin et la fougère, les chrysanthèmes et les coulures de cire. **

(“Tango appuyé”, in Dépressions, p. 121)

* Quoi qu'il en soit, le livre est si beau, si singulier, la langue si lancinante et belle, que c'est forcément une bonne traduction.

** Finalement, grâce à une édition pirate en ligne de Drückender Tango, j'ai pu accéder à l'original. Je laisse chacun juge :

Vaters tiefe Augen schaun auf Mutters schwarzen Glasfuß mit dem weißen Riß. Mutters schwarze Schuhe gehen über Maulwurfshügel zwischen fremden Gräbern.

Wir gehen durch das Friedhofstor. Das Dorf sinkt in sich ein und riecht nach Tannengrün und Farn, nach Chrysanthemen und nach wächsernem Gestrüpp.

10:10 Publié dans Translatology Snippets | Lien permanent | Commentaires (0)

lundi, 25 janvier 2016

« la peau des pierres »

21 janvier

Dans Pierrier, volume déjà évoqué, ce que je trouve le plus réussi, c’est, justement, la série d’âpres quatrains & tercets qui donne son titre recueil, ainsi que les deux rondeaux qui ferment la marche.

Dans l’ultime tercet de “Pierrier”, on trouve une image — la peau des pierres — qui se transpose fort bien, et avec allitération, en anglais. (J’ai la fâcheuse habitude, en lisant des poèmes brefs, de les traduire en anglais au fur et à mesure.)

L’écriture se lie, se liquéfie, The writing ties itself, liquefies,

creuse sous la peau des pierres, digs under the skin of stones

le cœur tendre des herbes the soft heart of grasses

Il me semble qu’il y a une virgule superflue à la fin du deuxième vers : je comprends le vers 3 comme un C.O.D. de creuse… sinon, ça m’échappe…

Herbes pose un gros problème : grass est généralement singulier (indénombrable, en fait), herbs est le terme culinaire, weeds ne désigne que les mauvaises herbes. Grass au pluriel existe, certes, mais dans un sens plus technique. Heureusement, j’ai trouvé plusieurs occurrences dans un registre légèrement archaïsant.

09:20 Publié dans Larcins, Translatology Snippets | Lien permanent | Commentaires (0)

dimanche, 17 janvier 2016

Mettre en mue

Attaquant demain avec mes étudiants de première année la scène de l’acte 1 de Richard III dans laquelle, après avoir brièvement discuté avec Hastings de sa récente disgrâce, Gloucester poursuit son monologue en y exposant ses projets (I, i, 122-162), j’ai rompu des lances avec le beau distique du chambellan (132-3) :

More pity that the eagles should be mew'd

While kites and buzzards prey at liberty.

Il va de soi que, pour les étudiants, je veux surtout insister sur les métaphores et sur l’antithèse (exprimée d’une manière dissymétrique, d’ailleurs : “more pity that.. while…”), mais, à titre personnel, j’ai un peu creusé ce ‘mew’d’, ici au sens 3 du verbe mew dans l’Oxford English Dictionary, terme de fauconnerie désignant une cage et, par extension, le fait de confiner un oiseau pendant la période de mue.

Je n’ai, sous la main, « que » trois traductions, celle de François-Victor Hugo (1866, reprise en GF), celle de Jean-Michel Déprats (Gallimard 1995) et celle d’André Markowicz (Les Solitaires intempestifs, 2010).

François-Victor Hugo – on trouve d’ailleurs le texte en ligne sur Wikisource – traduit en prose : « Tant pis que l’aigle soit en cage, — quand les milans et les buses pillent en liberté. »

Déprats :

« C’est grand dommage que les aigles soient mis en cage,

Quand milans et buses chassent leur proie en toute liberté. »

Markowicz, seul à tenter de rendre les pentamètres iambiques par des décasyllabes “classiques” (4/6), conserve, audacieusement, un terme de vénerie à peu près inconnu du fait de son archaïsme (on le retrouve dans le Littré) :

« Quelle pitié de mettre en mue les aigles

Quand les busards et les gerfauts sont libres. »

La restitution d’une métrique et d’un rythme proprement shakespeariens se fait au prix d’un effacement, le prey de la proie, qui n’est pas insignifiant, bien sûr. Ce qui me paraît le plus délicat, c’est la perception – et donc la compréhension – par un spectateur contemporain de ce terme de mue. J’ai vérifié la traduction du jeu d’échos entre cette occurrence et celle du monologue d’ouverture. En effet, Gloucester, dès le vers 38 : This day should Clarence closely be mew’d up

Markowicz, sans surprise, a été attentif à cet écho : « Ce jour verra Clarence mis en mue » — Déprats, nada : « Aujourd’hui même Clarence sera bouclé » — F.-V. Hugo non plus : « Clarence sera enfermé étroitement aujourd’hui même ».

(Dans une pièce très contemporaine de Richard III, Roméo & Juliette, Lady Capulet dit de sa fille : To-night she's mew'd up to her heaviness. (III, iv). Ce que F.-V. Hugo traduit par cloîtrée dans sa douleur.

À suivre...)

21:39 Publié dans Translatology Snippets, WAW, Words Words Words | Lien permanent | Commentaires (0)

lundi, 11 janvier 2016

▓ wattle ▓

Voulant éviter le très beau (et bref) paragraphe de trois phrases qui ouvre l'œuvre, l'incipit de From A Crooked Rib — pour y venir ultérieurement, pas d'inquiétude —, je cherchais quelle “série de trois” piocher dans les premiers chapitres du premier roman de Nuruddin Farah. J'ai bien failli choisir le début du deuxième § de ce Prologue si bref et si beau, puis me ressaisis.

In the dark, the huts looked more or less like ant-hills, maybe of an exaggerated size. The huts were made of wattle, weaved into a mat-like thing with a cover on top. They were supported by sticks, acting as pillars.

(From A Crooked Rib, 1970. Ch. I. Penguin, 2006, 6)

On trouve plusieurs traits caractéristiques de l'écriture de Nuruddin, traits qu'il aura soin de gommer ou de dissimuler sous des variations plus baroques au fur et à mesure des trois trilogies : rythme ternaire avec variations autant métriques que syntaxiques (cf analyse ci-dessous) ; emprunt des doubles paires allitérantes à la poésie pastorale somalie (made/mat // wattle/weaved) ; progression de la description par reprises (the huts → The huts → They were)

[1] In the dark, [2] the huts looked more or less like ant-hills, [3] maybe of an exaggerated size.

[1] The huts were made of wattle, [2] weaved into a mat-like thing [3] with a cover on top.

[1] They were supported [2] by sticks, [3] acting as pillars.

En bleu : syntagmes prépositionnels incidents. En orange : noyaux des propositions. En pourpre : structures verbales (ou non) incidentes servant à préciser la description. Dans la première phrase, les trois temps sont marqués par trois virgules ; dans la deuxième, la seule virgule ouvre de [1] sur [2] ; dans la troisième, elle ouvre de [2] sur [3].

D'un point de vue métrique, les fragments courts privilégient l'anapeste (with a 'co /ver on 'top), tandis que les segments plus longs (noyaux) sont plutôt iambiques, avec un effet d'accélération (the 'huts were 'made of 'wattle), puis, avec le dernier segment cité ici, un effacement porté par la combinaison dactyle/trochée ('acting as / 'pillars).

L'ensemble de ce dispositif a pour effet d'insister sur le caractère imprécis des éléments descriptifs (more or less like, thing, acting as), sans doute dû à l'obscurité : “in the dark”.

S'il fallait un exemple de ce qui différencie une bonne traduction d'une mauvaise, les choix respectifs de Geneviève Jackson (Hatier, 1987) et de Jacqueline Bardolph (Le Serpent à plumes, 2000) pour ces trois phrases sont un cas d'école :

Dans l'obscurité, les cases moutonnent. On dirait de grosses fourmilières. Faites de claies tressées, grossièrement chapeautées, elles émergent, portées par leurs grêles pilotis. [Jackson, p. 13]

Dans le noir, les huttes ressemblaient plus ou moins à des fourmilières, peut-être d'une taille excessive. Ces huttes étaient faites de claies, tissées pour former un objet comme une sorte de natte avec un couvercle dessus. Ces nattes d'osier étaient posées sur des bâtons qui servaient de piliers. [Bardolph, p. 23]

Bien entendu, la traduction de Geneviève Jackson est exécrable ne serait-ce que parce qu'elle ne respecte ni le temps du récit (que vient faire là ce présent ?) ni le point de vue (d'où sort ce “On” ?) ni le lexique descriptif (“moutonnent” ???), et, même dans un contexte scolaire, elle aurait une mauvaise note. Toutefois, ce qui est le plus faux, c'est la manière dont la prosodie de la description est totalement évacuée, effacée, remplacée par autre chose. Jacqueline Bardolph traduit véritablement Farah car, en suivant rigoureusement la structure syntaxique et métrique des phrases, elle donne à entendre un texte de même teneur. Quand plusieurs solutions sont possibles, elle choisit en fonction du rythme (in the dark → dans le noir, par exemple).

(Je n'ai rien dit de weaved, car il m'embarrasse. — J'avais d'abord songé que la forme faible pouvait être un américanisme, mais, à en croire l'OED, ce serait plutôt un archaïsme : on trouve cette alternative à la forme forte woven, désormais seule courante, jusqu'au début du 19e siècle.)

22:19 Publié dans Seventy-One NonFlowers by/for Nuruddin Farah, Translatology Snippets | Lien permanent | Commentaires (1)

mardi, 29 décembre 2015

Glassed

When it was light enough to use the binoculars he glassed the valley below. Everything paling away into the murk. The soft ash blowing in loose swirls over the blacktop.

(Cormac McCarthy. The Road, p. 2)

Au tout début de The Road, le lecteur ne sait pas encore de quel univers post-apocalyptique (ni de quelle apocalypse) relève le récit, de sorte que le substantif murk, un des leit-motivs du roman, n'a pas encore trouvé de signification précise. De même, les nuages de cendres, omniprésents, demeurent indistincts. Traduire blacktop en français – c'est-à-dire, déjà, comprendre ce mot et le faire comprendre à un lecteur français tout en préservant un côté encore partiellement énigmatique – n'est pas forcément chose aisée. Ce qui risque de donner le plus de fil à retordre, ici, est l'emploi de glass comme verbe.

Peut-on mettre en place un bon vieux chassé-croisé ? Sans doute, mais, alors que le chassé-croisé permet habituellement d'intervertir deux éléments, il s'agirait plutôt d'étoffer le verbe glass en extrayant les deux sèmes : action (fait de regarder) et moyen (jumelles). Dans la mesure où la subordonnée de temps introduit de manière explicite ce moyen (binoculars), ne peut-on se contenter d'un unique verbe, sans répétition du moyen ?

Le traducteur se trouve face à deux alternatives. La solution [1] étoffe le verbe (néologique?) en procédant à une traduction pour chacun des deux sèmes (action et moyen). La solution [2] n'a de recours à aucune opération particulière, en conservant un verbe mais en ne signalant ni redondance ni néologisme.

[1] Quand il fit assez jour pour utiliser les jumelles, il s'en servit pour scruter la vallée.

[2] Quand il fit assez jour pour se servir des jumelles, il inspecta la vallée à ses pieds.

[3] Quand il fit assez jour pour se servir des jumelles, il entreprit de binoculer la vallée.

On le voit, un autre problème se pose : la traduction de below. Peut-on effacer la notation spatiale, comme en [1], en supposant que le contexte est suffisamment clair (l'homme se trouve en hauteur), ou doit-on préciser, au risque d'une certaine lourdeur (choix [2]) ?

La facilité avec laquelle la langue anglaise convertit des noms en verbes, par exemple, c'est-à-dire crée de nouveaux mots par simple changement de catégorie grammaticale, paraît interdire de traduire glass d'une manière trop néologique, comme en [3]. À cela s'ajoute la difficulté de trouver des synonymes au français jumelles.

22:06 Publié dans Translatology Snippets | Lien permanent | Commentaires (0)

dimanche, 20 décembre 2015

D’une disparition

17 décembre 2015

Voulant chercher quelques nouvelles citations pour prolonger le projet des soixante-et-onze phrases de Farah, je m’aperçois que mon exemplaire de From A Crooked Rib est introuvable. Bon, j’ai dû le prêter, et je ne l’ai jamais récupéré – à racheter.

Ce qui est plutôt amusant, c’est que j’ai deux exemplaires de la traduction du roman par Jacqueline Bardolph (publiée à l’époque, juste après la mort de la grande spécialiste, en collection “Motifs”, à l’instigation de Jean-Pierre Durix) et que je ne parviens pas non plus à remettre la main sur la première traduction, celle de 1987, due à Geneviève Jackson et parue dans la collection “Monde noir”, aux éditions Hatier.

Autre curiosité (plutôt de nature à faire rire jaune, celle-ci), c’est qu’il y a quinze ans, un texte de Farah pouvait sembler mériter une retraduction, alors qu’il est devenu impossible de faire traduire ses derniers romans. Links a été bousillé par une certaine Marie-Odile Fortier-Masek, infoutue de comprendre la plupart des allusions culturelles et encore moins de saisir l’importance de certaines figures (allitérations, effets de symétrie, jeux sur la polysémie des adjectifs) ; depuis, Knots, Crossbones et Hiding in Plain Sight sont dans les limbes.

J’ai aussi, sur mes étagères, 4 exemplaires de Links, et pas mal d’autres doublons nuruddiniens… mais pas trace du tout premier roman.

10:10 Publié dans Lect(o)ures, Translatology Snippets, WAW | Lien permanent | Commentaires (0)

samedi, 12 décembre 2015

Comment traduire les distiques ribéryens ?

Le ribéryen, on le sait, est un idiolecte. Langue tout à fait singulière, avec ses règles propres, ses associations apparemment arbitraires d’auxiliaires et d’adjectifs (on a dur) ou ses redondances fulgurantes à base de savants amalgames (la routourne va tourner).

Hier, en cours de traductologie, on travaillait sur trois traductions de “Matinée d’ivresse”. Ce qui pose le plus de problèmes aux étudiants, au fond, c’est la langue de Rimbaud, ce que dit sa prose. Une étudiante très fine, qui participe bien, venait, juste avant la fin du cours (vendredi, 17 h 55, permettez qu’on se déboutonne), d’expliquer qu’elle préférait la façon dont John Ashbery évitait la répétition de « cela finit », répétition qu’elle trouvait, pour sa part, trop lourde (ou trop grandiloquente peut-être ?).

Je lui ai fait remarquer que c’est la langue de Rimbaud qui la gênait mais que, bien sûr, si on traduisait Rimbaud, on traduisait sa langue. On a le droit de ne pas aimer les Illuminations, mais si on les traduit, ce n’est pas dans l’idée de les améliorer. Rendre, sur tel point, Rimbaud moins emphatique ou moins lyrique, ou moins obscur, ce n’est pas le traduire.

J’ai alors pris – cela ne surprendra personne ici, depuis des années que je vous saoule avec les distiques – l’exemple du ribéryen : Rimbaud, c’est comme Ribéry, en un sens ; si vous décidez de traduire Ribéry en anglais, vous ne pouvez pas faire comme s’il s’exprimait dans une langue banale. Et me suis aperçu que, toutes ces années, je n’ai jamais cherché, je crois, à traduire “la routourne va tourner”.

Ribéry, ça fait toujours rire les étudiants. (Ça faisait moins rire quand, pour corriger les devoirs de version, il y a quelques années, je m’étais fait confectionner un tampon « Franckophone ! ») Mais Ribéry pose un véritable problème de traduction. On a dur, comment traduire ? We have tough ? We are hardness ? We finding hard ?

Et la fameuse phrase de la routourne ? There’ll be a wheelturn of the wheel ? Fortune will wheel ? The wheel of fortune is bound to turnbound ?

Si je choisissais de traduire mes distiques, je me trouverais à traduire un ribéryen fictif, outrancier, dont je suis l’auteur, donc j’aurais peut-être plus de facilité à adapter… mais c’est tricher, un peu…

18:27 Publié dans Questions, parenthèses, omissions, Translatology Snippets | Lien permanent | Commentaires (2)

vendredi, 04 décembre 2015

Gib's auf

Un très beau texte publié ce matin par François Bon me remet en mémoire — ou sur le chemin du — bref texte de Kafka, Gib's auf (dont voici la version allemande et, grâce à une autre partie du site de François, la version française).

Pour le plaisir de retrouver inactifs (“cassés”), dans quelques années, la quasi totalité de ces liens intégrés, je mets en ligne ci-dessous quelques films inspirés de cette micro-nouvelle, et dans lesquels on peut aussi (pas toujours) entendre le texte allemand.

...

(Il n'existe pas de coïncidence : aujourd'hui, dans l'un de mes cinq cours, celui de traductologie pour les étudiants de troisième année, nous allons plancher sur trois traductions anglaises de Matinée d'ivresse.)

09:50 Publié dans Questions, parenthèses, omissions, Tographe, Translatology Snippets | Lien permanent | Commentaires (0)

jeudi, 26 novembre 2015

▓ she muses ▓

Immaculata, she muses, what a name.

(Hiding in Plain Sight, p. 171)

░▒░

Immaculée, rêvasse-t-elle, quel nom.

░▒░ Immaculata, quel drôle de nom, songe-t-elle.

░▒░ Immaculata, à méditer, mais quel nom...

╝ Faut-il privilégier le rythme (4-5/3/3), l'allitération en /m/, le placement de “she muses” au centre ? ╗

11:09 Publié dans Seventy-One NonFlowers by/for Nuruddin Farah, Translatology Snippets | Lien permanent | Commentaires (1)

lundi, 09 novembre 2015

Appel à une traduction de Józef Szczepański

Hier soir, j’ai écouté le concert de Thiéfaine au studio 104, qui était diffusé en direct sur France Inter. Le concert m’a laissé sur ma faim, car, hormis dans deux ou trois chansons, les arrangements avec orchestre à cordes ne changeaient pas fondamentalement la donne. De plus, la présentatrice s’est sentie obligée d’ajouter quelques commentaires, soit de l’ordre de l’audiodescription (“Hubert-Félix Thiéfaine entre sur scène, costume noir” (elle aurait dû ajouter la marque et le prix, pour faire festival de Cannes, cette idiote)) soit de pure désinformation (“l’album Suppléments de mensonge est le premier sur lequel Thiéfaine a travaillé avec des ensembles de cordes”).

Thiéfaine ne semble pas varier du tout les annonces qui précèdent telle ou telle chanson : c’était, au mot près, ce qu’il disait il y a un mois au Vinci, à Tours. Nous étions ressortis enchantés, la tête dans les nuages, de ce concert ; là n’est pas la question. Mais, pour ceux qui iraient le voir plusieurs fois au cours de sa tournée, je me dis, variatio placet, non ?

Un de ces préambules (à la magnifique chanson “Karaganda Camp 99”) est une citation, qu’il présente ainsi : « Dans les ruines de Varsovie, un poète polonais a écrit : “Nous t’attendons, peste rouge, pour nous délivrer de la peste brune.” ». Entendant de nouveau cet introït, hier soir, je me suis dit que ce poète devait bien avoir un nom. Une brève recherche sur le Web m’a appris qu’il se nommait Józef Szczepański, né en 1922 et mort en 1944 lors de l'insurrection de Varsovie, trois jours après avoir écrit ce texte, peut-être son plus célèbre, “Czerwona zaraza”. Sur le Web, à tout le moins (il me reste à faire des recherches plus poussées, notamment dans certaines bases de données et sur le SUDOC), il semble que n’existe de traduction française ou anglaise de l’œuvre de ce poète assassiné par les nazis, et dont posséder seulement un poème chez soi était passible d’emprisonnement dans la Pologne sous contrôle soviétique. Il va sans dire que les outils automatiques de traduction ne proposent que d’infâmes gloubi-goulbas dans lesquels on ne peut même retrouver un mot à mot à reconstituer. Là, même Ariane avec son fil se ferait bouffer par le minotaure.

J’ai publié le premier quatrain du texte polonais sur mon mur, sur Facebook, et une discussion n’a pas tardé à s’ensuivre, jusqu’à l’intervention d’une ancienne étudiante, Gosia, que j’avais friend-requestée en 2009 ou 2010, quand elle n’était déjà plus mon étudiante ; on ne s’est pas revus depuis six ans, je crois, mais on se suit avec intérêt. Gosia, qui est polonaise, suivait mon cours de version de troisième année en 2007 ou 2008, et quoique, de son aveu, elle n’apprît le français que depuis deux ou trois ans, elle réussissait à avoir de meilleures notes en version qu’un certain nombre de ses camarades de langue maternelle française. Un esprit vif et intelligent, pour résumer. Hier soir, tout en s’excusant d’avoir « du mal à traduire de la poésie », elle a proposé une version française de ce quatrain, que je donne ici :

Nous t’attendons, la peste rouge,

Pour que tu nous sauves de la mort noire,

Pour que dans le pays que tu avais déchiré en morceaux

Tu sois la rédemption accueillie avec répugnance.

Il s’avère donc, entre autres, que la suite du poème semble encore plus belle que ce début déjà si prenant cité par Thiéfaine, mais aussi (surtout) que le texte de Szczepański ne répète pas peste.

Bref, il faut (faudrait) découvrir Józef Szczepański, et le traduire.

Je vais profiter de ce billet pour faire un bref plaidoyer en faveur des réseaux sociaux. Oui, ce sont des accélérateurs d’inculture, des bastions de l’illettrisme, mais, de mon point de vue, ce sont aussi, depuis plusieurs années, de formidables outils de travail, ainsi qu’un lieu où, chaque jour, je m’enrichis, fais des découvertes, trouve à nourrir ma curiosité intellectuelle. Quand j’ai commencé à tenir un blog, il y a dix ans et quelque, bien des collègues ou amis me disaient : ah non, les blogs, je trouve ça vain, tout ce déballage intime. C’était méconnaître alors l’existence de nombreux blogs dont l’objet n’était aucunement de déballer sa vie privée. C’était réduire les blogs aux skyblogs (qui ont disparu, justement, avec la vague Facebook). De même, avec les réseaux sociaux, la qualité intrinsèque du medium (ou ses possibilités) n’a aucun rapport avec l’usage majoritaire qui en est fait. Tout cela revient à dire, par exemple, qu’il faut casser toutes les télés parce que trop de gens regardent Les Marseillais à Cancun. Je suis certain qu’on trouverait, dans les archives, des textes de détracteurs du cinéma qui, dans les années vingt, mettaient dans le même panier, pour ne pas même être allé y voir de près, des niaiseries muettes et Murnau.

09:25 Publié dans Autres gammes, Chèvre, aucun risque, Questions, parenthèses, omissions, Translatology Snippets, WAW | Lien permanent | Commentaires (0)

vendredi, 20 mars 2015

Quixotry (n'est pas le quichottisme)

“The Egyptian Government, with the typical generous quixotry the Levant lavishes on any foreigner who shows a little warmth and friendliness, had offered him a means to live on in Alexandria.” (Justine)

J'ai lu cette page en me rendant à Paris jeudi matin, dans le train, et me suis dit que ce “quixotry” ferait un excellent exemple de terme qu'il serait faux de traduire de façon calquée - le contexte indique clairement qu'aucun mot français formé ou forgé sur ‘Don Quichotte’ ne transmettrait l'idée.

L'adjectif “quixotic”, plus courant ou attesté, est d'une extension sémantique très supérieur au français ?quichottesque. On le traduit généralement par chimérique ou irréaliste, ce qui affaiblit considérablement, bien entendu, l'allusion culturelle — mais comment faire autrement ? l'adjectif “bovaryen” dit encore autre chose.

——— Or, je n'ai rien dit de cet exemple encore frais de sa peinture l'après-midi au séminaire sur les Intraduisibles de ma collègue et amie Yen-Maï Tran-Gervat... mais c'est elle qui a parlé, dans un autre contexte, de... Don Quichotte !

10:40 Publié dans Translatology Snippets | Lien permanent | Commentaires (0)

jeudi, 22 janvier 2015

Bondir hors de ses rêves, ratisser le réel

Tu te souviens quand je t'ai téléphoné

de Chartres ? Abattu et goinfre,

horrible dans mon désir. Tu aimais bondir hors

de tes rêves pour attraper l'écouteur et murmurer, non, non,

tu ne m'as pas réveillé, je me le suis déjà astiqué.

Mais ce n'était pas vrai. Même quand tu dors tu occupes

tout le terrain, les premières lignes.

Six premiers vers et demi d'un poème de Tomaž Šalamun traduit par Zdenka Štimac aux Éditions Franco-Slovènes (Ambre, 2013, p. 15), organisé en tercets enjambés, forme très fréquente dans le recueil, peut-être sous influence de la terza rima (faute de texte slovène en regard, impossible de le déterminer). Toutefois, exemple plus frappant que jamais que, même en traduction, il faut lire la poésie “étrangère”. L'univers de Tomaž Šalamun n'a rien de comparable. Chaque page m'a secoué, depuis que j'ai commencé à le lire, en novembre.

Il y a deux catégories de « lecteurs » qui m'agacent : ceux qui disent qu'on ne peut pas lire de la poésie (ou même des textes d'autres genres) quand on ne connaît pas la langue, et qui se privent, voire voudraient priver les autres d'accéder à une altérité réelle, puisque la bonne traduction consiste à transmettre une altérité réelle, effective, et — en ce sens — elle-même altérante ; et ceux, plus nombreux encore, qui se vanteraient presque de ne jamais lire de littérature contemporaine, en particulier de langue française, comme s'il était entendu que tout est bon pour le panier, alors que leur opinion s'est formée sur deux ou trois articles dénigrateurs sur le tout à l'ego (ou autre formule choc), ou sur la lecture d'un minable récit d'Amélie Nothomb qui leur a donné quitus pour tout jeter aux orties, et que l'opinion de ceux qui prennent, chaque jour, le risque de se confronter à des pans entiers de littérature contemporaine, dans les marges ou pas, se fonde sur une pratique de plusieurs années, décennies, au point d'avoir décelé des territoires entiers dont on pourrait espérer, n'étaient-ce la journalistisation des intellectuels et l'hyperspécialisation des universitaires, qu'ils seront d'ici quelques siècles l'équivalent de ce que sont, pour nous, Montaigne, Saint-Simon, Balzac ou André Breton.

10:14 Publié dans Lect(o)ures, Translatology Snippets, WAW | Lien permanent | Commentaires (0)

samedi, 13 décembre 2014

« Je veux acheter un fauteuil. »

J’assure, depuis septembre 2012, un cours magistral de première année, dont le titre est « Documentation » et dans lequel j’essaie de faire passer, sans aucune possibilité de travaux pratiques (ça coûterait trop cher, il vaut mieux déverser des millions dans les “colles” des classes préparatoires), un certain nombre d’informations et de pratiques méthodologiques utiles pour des étudiants abordant l’Université.

J’assure ce cours, trois fois par semaine, pour des étudiants des filières L.E.A., Droit-Langues et L.L.C.E. Anglais. Ce semestre, les deux C.M. ont lieu le mercredi, et le troisième en début d’après-midi, le vendredi. J’y parle d’organisation des études, de plagiat, des catalogues et métacatalogues, des encyclopédies (dont la Wikipedia), de la presse, des bases de données en accès restreint, etc. Dispensé selon le mode du cours magistral, et même avec mes pauvres tentatives pour trouver des exemples distrayants, ce cours est évidemment d’un ennui total pour des néo-bacheliers.

Cette semaine, le cours portait sur les dictionnaires monolingues et bilingues, ainsi que sur les ressources lexicographiques en ligne. J’ai décidé de présenter rapidement, en fin de cours, trois logiciels de traduction automatique gratuits, en l’espèce Bing, Google Translate et Reverso, afin de démontrer notamment la supériorité globale (mais non systématique) de Reverso, mais aussi que ces outils évoluaient rapidement en fonction des requêtes et des données de rectification éventuellement saisies par les usagers. Parmi les phrases-types que j’avais soumises à la moulinette de ces trois logiciels, il y avait : « Je veux acheter un fauteuil. » Eh bien, mercredi, Bing et Google proposaient tous deux : I want to buy a chair [tandis que Reverso suggérait judicieusement armchair]. Hier midi, j’ai pu constater (et faire remarquer aux étudiants du troisième C.M.) que les deux outils avaient fait évoluer leur traduction, pas vraiment dans le bon sens, hélas :

Bing. ║ Je veux acheter un fauteuil. → I want to buy a wheelchair.

Google. ║ Je veux acheter un fauteuil. → I want to buy a seat.

En fin de compte, chair était moins erroné… Sigh.

10:03 Publié dans Translatology Snippets, WAW | Lien permanent | Commentaires (0)

lundi, 17 novembre 2014

De Gadsby à Perec

Gutenberg vient de publier la version numérisée de Gadsby, roman écrit entièrement sans "e", plus de vingt ans avant La Disparition de Perec. Je l'avais acheté et lu il y a quelques années, et trouvé ça tout de même très inférieur à Perec.

Christine Brooke-Rose's novels have been on my list for eons, but I still haven't made up my mind.

Il paraît qu'il y a quatre traductions anglaises de La Disparition — je n'avais eu vent, jusqu'ici que de deux. (En attendant, je faux à abattre les différents taillis dans lesquels je me suis fourré.)

Jeudi, je m'en allais mitonner une soupe de la dernière pluie.

Il n'est rien arrivé, pas même dans les branches. ▬·▬ Je n'ai rien encouru.

21:15 Publié dans Chèvre, aucun risque, Translatology Snippets, WAW | Lien permanent | Commentaires (0)

dimanche, 04 mai 2014

Les châtelains et Google Translate (Gizeux)

Nous avions déjà visité le château de Gizeux, en août ou septembre 2007. Nous y sommes retournés hier, en ajoutant à la visite guidée une assez longue promenade en forêt.

La visite reste passionnante, notamment pour le salon peint (magnifiques panneaux et plafonds Renaissance) et pour la galerie des châteaux, peinte à la fin du XVIIe siècle, et dont le nettoyage avance lentement. La guide était fort sympathique, et il ne faisait pas trop froid, pour une fois. Bref, une belle après-midi.

Il me faut toutefois signaler, dans l'intérêt même des propriétaires, que quasiment tous les panneaux bilingues contiennent une faute d'anglais. Même quand il n'y a que deux mots, il y a une faute. Par exemple : "Restaurer les meubles / Renovating furnitures". [Furniture fait partie des noms indénombrables, comme luggage : jamais de -s. On apprend cela au lycée, en théorie.] Le plus souvent, le texte anglais est absurde : "Accueil des visiteurs : Welcome visitor's".

????????

La plus belle perle se trouve dans le « bosquet oublié ». Je l'ai gardée pour la fin, et en images :

07:49 Publié dans Sites et lieux d'Indre-et-Loire, Translatology Snippets | Lien permanent | Commentaires (2)

dimanche, 09 juin 2013

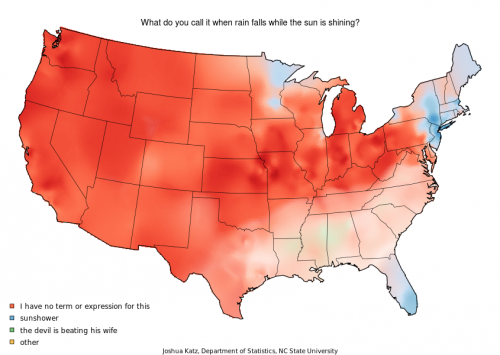

« Le diable bat sa femme »

Différences phonologiques et lexicales aux Etats-Unis ?

Je dois à mon collègue Sylvain Gatelais d'avoir attiré mon attention sur ces cartes absolument fascinantes, et dont je recommande la lecture à toutes personnes qu'intéresse la langue anglaise (ou la question des « idiomes régionaux » en général).

J'en retiens une, ici, qui m'intéresse particulièrement, parce que les auteurs de l'étude ont l'air de considérer que les locuteurs, très minoritaires, qui disent “the devil is beating his wife” pour décrire le phénomène soleil+pluie sont des hurluberlus de première. Or, comme par hasard, et quoique les auteurs de l'article aient choisi de pointer du doigt l'Alabama et le Mississippi plutôt que la Louisiane, ils se trouvent dans l'une des zones qui fut le plus au contact de la culture francophone. Cette expression est, de fait, le calque, mot pour mot, d'une expression que j'ai toujours entendu dire à ma mère : « le diable bat sa femme ».

Bien entendu, il faudrait pousser les recherches à ce sujet...

Quelques pistes :

- des explications (sur Word Detective)

- une chanson de David Bazan

- une requête par expression précise, sur Gallica

10:01 Publié dans Translatology Snippets, Words Words Words | Lien permanent | Commentaires (0)

samedi, 11 mai 2013

Cherub, l'embarras

La “série” de romans d'aventure dans laquelle Alpha est actuellement plongé s'intitule Cherub. (Il en est au tome 6, je crois, surtout via les emprunts en bibliothèque et au C.D.I., et je lui ai offert à La Rochelle les tomes 8, 8 ½ et 9.) J'ai commandé le tome 1 en anglais, et en ai lu la moitié hier soir avant de dormir. Outre que, comme il fallait s'y attendre, il s'agit de récit “pur”, c'est-à-dire sans aucune description (ni des lieux ni des personnages), dans un emballement perpétuel de péripéties, je trouve l'“univers” assez dur, et surtout très peu critique.

Me gêne donc beaucoup l'absence de distance critique vis-à-vis de la « pédagogie » totalement militariste, voire sectaire, de cette école d'enfants-espions. Comme avec Harry Potter ou la plupart des émissions de télé-réalité, on s'aperçoit que, plus les systèmes éducatifs du monde occidental sombrent dans le laxisme et le n'importe quoi ambulant, plus les modèles imaginaires ou idéalisés mettent en valeur des fonctionnements pédagogiques quasiment totalitaires, et bien plus exigeants, dans tous les cas, que les lycées les plus conservateurs de la Quatrième République. N'y a-t-il d'alternative aux écoles du relâchement complet que dans la schlague et le goulag ? Cette antithèse fantasmatique me semble bien radicale. Dans Cherub, le choix est clairement marqué : le protagoniste, orphelin qui avait tendance à se fourrer dans tous les mauvais coups, trouve dans cette école très fortement militarisée la seule alternative possible à un destin de petit malfrat passant la moitié de son existence en taule, et l'autre moitié à vivoter d'expédients et de magouilles... On se croirait, peu ou prou, dans un documentaire sur les “internats d'excellence”.

J'en ai un peu discuté avec Alpha, ce matin ; il m'a dit, pour contrer (ou nuancer) ma remarque sur le côté sectaire ou paramilitaire de l'école d'espions (et surtout sur l'absence de distance critique, dans le récit, vis-à-vis de cela), que le tome 5 était une dénonciation en règle des pratiques sectaires. Toutefois, il semble, à ce qu'il en dit, que la secte de ce cinquième roman soit tout à fait caricaturale... de parfaits illuminés. Or, les sectes que je crois vraiment dangereuses sont celles qui jouent sur des ressorts psychologiques ou “organisationnels” plus compatibles avec le fonctionnement ordinaire de la société.

Par ailleurs, comme Alpha, qui distingue souvent entre textes mal écrits (qu'il lit quand même, mais sans y revenir) et textes bien écrits, avait rangé Cherub dans la seconde catégorie, j'étais assez curieux. Or, Robert Muchamore n'écrit pas bien du tout. C'est de la bonne rédaction d'adolescent qui maîtrise très convenablement l'usage des participes présents (essentiel en anglais) et la variation entre épithètes et attributs.

D'un point de vue professionnel (et non seulement parental), j'y trouve quelques maigres intérêts, à savoir des expressions anglaises, probablement très contemporaines ou qu'en tout cas j'ignorais. Par exemple : “James was still at Cherub and felt like a lemon.” (p. 215) — Je serais tenté de traduire cela au moyen d'un contraire négativé et d'une équivalence : « James n'avait pas encore quitté Cherub, et se faisait l'effet d'un légume. » [avait l'impression qu'on le traitait comme une potiche / un moins-que-rien ?]

Après vérification dans l'exemplaire de mon fils, il s'avère que le traducteur de l'édition française (1000 jours en enfer, 2007), Antoine Pinchot, ne s'est pas compliqué la vie : « James, lui, restait à Cherub et se sentait complètement inutile. » (p. 261)

11:41 Publié dans ... de mon fils, Questions, parenthèses, omissions, Translatology Snippets | Lien permanent | Commentaires (0)

jeudi, 25 avril 2013

Encore encre de bruine

Pour poursuivre sur drizzles and mizzles (billet publié le 21).

********************************

Une recherche dans les ressources du Projet Gutenberg m'a permis de glaner quelques citations dignes d'intérêt. Tout d'abord, un passage au tout début de Bleak House, dans une veine onomastique très dickensienne (variante sur l'expression “any Tom, Dick and Harry”, mais en lugubre/pluvieux) : « Chizzle, Mizzle, and otherwise have lapsed into a habit of vaguely promising themselves that they will look into that outstanding little matter and see what can be done for Drizzle—who was not well used—when Jarndyce and Jarndyce shall be got out of the office. »

Ensuite, je ne résiste pas à citer in extenso un passage savoureux et très vivant des carnets de Byron :

January 16. 1821.

Read–rode–fired pistols—returned—dined–wrote–visited–heard music–talked nonsense–and went home.

Wrote part of a Tragedy–advanced in Act 1st with “all deliberate speed.” Bought a blanket. The weather is still muggy as a London May–mist, mizzle, the air replete with Scotticisms, which, though fine in the descriptions of Ossian, are somewhat tiresome in real, prosaic perspective. Politics still mysterious.

Enfin, dans la traduction du Feu de Barbusse (due à un certain Fitzwater Wray – nom assez ironique – traduction publiée en 1917 d'après la WP anglophone), voici notre réduplication du 21 avril, mais sous forme verbale :

"A damned country!" says Fouillade. In truth this Northern climate is not worth much. It drizzles and mizzles, reeks and rains. And when there is any sun it soon disappears in the middle of this great damp sky.

Dans le chapitre XII, grâce à Wikisource, j'ai retrouvé l'original :

– Sacré pays, milédi ! dit Fouillade.

Le fait est que ce climat du Nord ne vaut pas grand-chose. Ça bruine, ça brouillasse, ça fume, ça pleut. Et, quand il y a du soleil, le soleil s’éteint vite au milieu de ce grand ciel humide.

Voilà une allitération que la langue anglaise n'a pas manquée ! Le Feu a été retraduit, récemment, par un certain Robin Buss. Sur ce seul passage (glané grâce à Google Books), on ne peut pas dire que sa version s'impose : “The truth is that this northern climate is not much to write home about. You get mist, fog, drizzle and rain. And when there is a bit of sun it gets swallowed up in this great damp sky.”

.

10:36 Publié dans Translatology Snippets, WAW, Words Words Words | Lien permanent | Commentaires (0)

mercredi, 24 avril 2013

« thirty types of gravy »

![]() Il y a un an, donc, je lisais (et photographiais une page (pas tout à fait au hasard) d')un livre de David Antin.

Il y a un an, donc, je lisais (et photographiais une page (pas tout à fait au hasard) d')un livre de David Antin.

Je nommai cette photographie « thirty types of gravy », dont je ne sais si la meilleure traduction serait :

- trente sortes de jus de viande

- trente sortes de sauce

- trente variétés de sauce

- un choix de trente sauces

- pas moins de trente jus de viandes

18:36 Publié dans Pynchoniana, Translatology Snippets | Lien permanent | Commentaires (0)

dimanche, 21 avril 2013

D'une phrase de Paul Auster

Intemperate cold (three degrees one morning), drizzles and mizzles, mist and slush, ever-aggressive winds, but most of all the snow, which will not melt, and as one storm falls on top of another, the bushes and trees in your back garden are all wearing ever-longer and heavier beards of snow.

(Paul Auster. Winter Journal. Faber & Faber, 2012, p. 33)

L'expression drizzles and mizzles, qui joue classiquement sur une réduplication par paronomase, est assez courante, ainsi qu'en atteste qu'une brève recherche sur Google. (D'ailleurs, la tournure inversée est plus rare. La variante au singulier est répandue, sans d'ailleurs qu'on puisse envisager, en français, de rendre compte d'une éventuelle variation entre le pluriel et le singulier.)

La réduplication est elle-même difficile à conserver. Dans sa traduction publiée par Actes Sud, Pierre Furlan choisit « de la bruine et du crachin, de la brume et de la neige fondue » (Chronique d'hiver, p. 42). La proximité de mist a permis au traducteur, sans forcer le sens, de déplacer la paronomase sur bruine/brume, ce qui est habile.

Il est curieux, par conséquent, de constater que Pierre Furlan commet deux contresens assez élémentaires dans le reste de cette phrase. En effet, il traduit le modal will par un futur, alors que le sens est évidemment « neige persistante » ou « neige qui refuse de fondre » ; le futur semble impliquer, dans ce récit rétrospectif,que la neige n'a jamais fondu, ce qui est une ineptie. De même, back garden, expression figée usuelle, est traduite par « jardin derrière chez toi », ce qui est inexact : en français, cette expression désigne souvent un jardin qui ne fait pas partie de la propriété, d'où une ambiguïté absente du texte anglais (il suffisait de traduire par « dans ton jardin » en effaçant back).

09:44 Publié dans Translatology Snippets | Lien permanent | Commentaires (0)

lundi, 08 avril 2013

No visuals

“This audio-only DVD can be played on any DVD player (note: there are no visuals).”

Thanks for explaining again what "audio-only" might mean.

J'ai mis en ligne ce bref « statut » il y a quelques minutes sur Facebook, et me suis demandé, dans la foulée, comment traduire. [Oui, on se demande aussi ce qui différencie un DVD audio d'un CD — je renonce à tenter de comprendre.] ——— Le plus difficile est de traduire “visuals”. La difficulté vient du fait que ce support “uniquement audio” est “uniquement sonore”, et donc que la phrase repose sur une redondance totale. Faut-il appuyer sur cette redondance afin que la phrase semble aussi ridicule en français qu'en anglais ?

Voici une proposition, guère satisfaisante :

Ce DVD uniquement audio est lisible sur tous les lecteurs DVD (attention : il ne contient aucune image).

09:41 Publié dans Translatology Snippets | Lien permanent | Commentaires (0)

vendredi, 08 mars 2013

Soupault traduit par William Carlos Williams

Si tout à coup nous avions rencontré un être sans vie gisant sur le trottoir, baignant peut-être dans son sang ou appuyé contre un mur, nous nous serions immédiatement arrêtés, et cette nuit aurait été terminée.

(Philippe Soupault, Les dernières nuits de Paris, 1928, I)

¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨

If all at once we had encountered a lifeless form lying prostrate on the pavement, bathed perhaps in his own blood, or propped against a wall, we should have come immediately to a halt, and that night would have ended.

(Last Nights of Paris - traduction de William Carlos Williams, 1929)

Voici donc une pierre dans le jardin de ceux qui prétendent que les grands écrivains font nécessairement des traducteurs farfelus, et que le culte de la littéralité est une invention récente, post-structuraliste en quelque sorte. Giono traduisant Melville, oui, c'était un peu le grand n'importe quoi. Mais ne pas généraliser.

05:05 Publié dans Lect(o)ures, Translatology Snippets | Lien permanent | Commentaires (2)

mercredi, 06 mars 2013

Punography > Les galants bourrent

Source : Mur Facebook de Lisa Hinson Bailey.

¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨

(work in progress)

En essayant d'attraper le brouillard, j'ai seulement réussi à choper un mauvais brume.

Je trouve que les blagues sur les Grecs, franchement, ce sont l'Epire.

Comment appelle-t-on un ancien soldat qui conduit une Citroën ? un vétéran chevronné.

Je connais un type qui se saoule au liquide de freinage. Il dit qu'on peut arrêter brutalement.

Comment les spationautes font-ils le thé ? ils le laissent en fusée. *

Je suis en train de lire un livre sur l'apesanteur. Il est si passionnant que je n'arrive pas à le poser. **

Après le test pour déterminer mon groupe sanguin, le laborantin m'a dit : « À plus ! » — Pourtant, je suis O +.

Je n'ai rien contre les blagues sur la menstruation, mais bon, il faudrait des règles.

Pourquoi les Indiens ne se sont-ils pas imposés ? ils avaient des réserves...

Avec l'école, on va visiter une laiterie spécialisée dans le gruyère. J'espère qu'il n'y aura pas d'exercice avec des phrases à trous.

On vient d'arrêter le lapin Duracell. Il est accusé de volt.

Les infections de la vessie, il n'y a pas pis.

Je ne comprenais pas pourquoi la balle de baseball n'arrêtait pas de grossir, et puis ça m'a sauté à la figure.

Si ton crayon est cassé, tu as mauvaise mine.

* Suggestion de Corinne B. :

- Comment tu fais pour faire boire du thé à Moïse ?

- Oh, juif'ais infuser.

** Suggestion de Lucie R. : je n'arrive pas à le laisser tomber.

17:20 Publié dans Translatology Snippets | Lien permanent | Commentaires (3)