lundi, 03 février 2020

Goofing off

Il y a encore des chansons géniales de Sparks que je ne connaissais pas.

(A kick-ass Sparks track, dit la légende sur YouTube : un truc de Sparks qui troue le cul ?)

14:28 Publié dans *2020*, Autres gammes, Translatology Snippets | Lien permanent | Commentaires (0)

lundi, 27 janvier 2020

*2701*

Matinée : préparé des cours, fait une vidéo (la 61e de la série je range mon bureau).

Après-midi : premier vrai cours de traduction pour étudiant·es d'échange, délocalisé à Fromont, donc. Salle trop petite, on a dû aller chercher des tables et des chaises dans une salle voisine, et même ainsi plusieurs étudiant·es n'avaient pas de table. Pas trop de vertiges ni de douleurs, alors que j'appréhendais beaucoup.

Pourtant, deux heures et demie très physiques.

Plaisir d'enseigner le français, au fond. Et de lever quelques complexités amusantes. Ainsi, dans le texte de Yancouba Diémé que j'avais donné à traduire, il y avait, quasiment dans la même phrase, le verbe avaler et le nom hirondelles. Or, ces deux mots sont homonymes en anglais : swallow. Ce qui se produit, dans de tels, c'est l'apparition, dans le texte-cible, d'un jeu de mots qui ne se trouve pas dans le texte-source. Ce n'est pas forcément recommandé (ça dépend évidemment du type de texte). Ici, la question s'est résolue d'elle-même, car le verbe avaler ne pouvait pas se traduire par swallow :

tu avales rapidement une tasse de kinkeliba et un morceau de pain

En effet, en français, on peut avaler une tasse sans que la métonymie prête à confusion : le sujet du verbe n'avale pas vraiment une tasse mais le contenu de la tasse. En anglais, la métonymie crée une ambiguïté, comme me l'ont confirmé les nombreux anglophones qui participent au cours (et ce en dépit de ce que laisserait penser une requête restrictive Google (preuve qu'il faut se méfier de cela)). On a donc, sur la proposition de l'une d'entre elles, traduit comme suit :

you wash down a cup of kinkeliba tea with a piece of bread

20:10 Publié dans *2020*, Translatology Snippets, WAW | Lien permanent | Commentaires (0)

mardi, 07 janvier 2020

*0701*

Cinquième anniversaire des assassinats à Charlie Hebdo.

J'aurais pu prendre mille fois le temps d'écrire ici plus tôt. Après une nuit horrible (tenu éveillé par des douleurs abdominales puis gastriques avant d'être soulagé par deux Spasfon), journée vasouillarde, avec courbatures et vague-à-l'âme s'arc-boutant sur les flottements du corps*, mais j'aurai quand même corrigé 15 copies de L2 et 20 copies de L3. Ça ne va jamais assez vite, mais bon.

C* a réemprunté au lycée l'édition dans laquelle elle avait lu Martin Eden car je me suis demandé s'il s'agissait d'une traduction intégrale. Il s'agit de la traduction de Claude Cendrée, sans date, et donc reprise en collection Bouquins il y a trente ans. À première vue, rien d'évident, si ce n'est que 270 pages en “Bouquins” contre quasi 500 en Penguin Classics, ça me paraît étrange. Le texte est annoncé comme intégral, ce qui, au vu des pratiques éditoriales sur les textes étrangers jusqu'à il n'y a pas si longtemps, ne veut pas dire grand chose. Je vois que Folio a confié la retraduction du roman à Jaworski : j'emprunterai celle-là à la B.U. et je comparerai avec quelques coups de sonde.

Cela pourra d'ailleurs me fournir un support de cours pour le cours de traductologie du second semestre.

* J'essaie de faire mon Juliet ou mon Bergounioux, to no avail.

21:27 Publié dans *2020*, Lect(o)ures, Translatology Snippets, Words Words Words | Lien permanent | Commentaires (0)

mercredi, 03 juillet 2019

Que faire de "factoid" ?

Dans un épisode de la saison 1 de The West Wing, le personnage de Josh reproche à son assistante (au sujet de l'Indonésie, je crois) de l'accabler d'informations douteuses et emploie à ce propos le terme factoids. Le substantif factoid, que je connaissais déjà, je l'ai trouvé régulièrement dans ma lecture très récente du très beau livre de Michiko Kakutani, The Death of Truth. Je m'étais imaginé que ce mot était récent, et vlan ! voilà donc que je l'entends, presque dans la foulée, dans une série de 1999.

Une recherche rapide dans l'Oxford English Dictionary m'a appris que la première occurrence imprimée remontait à 1973, sous la plume de Norman Mailer, dans son livre sobrement intitulé Marilyn :

Factoids, that is, facts which have no existence before appearing in a magazine or newspaper, creations which are not so much lies as a product to manipulate emotion in the Silent Majority.

Cette citation montre que, si le terme est suffisamment néologique pour que Mailer soit obligé de l'expliquer, ce n'est pas Mailer qui en est l'inventeur ; le néologisme a donc dû circuler dès les années 60, voire avant, dans les milieux journalistiques.

Cependant, l'article FACTOID de l'OED est intéressant à un autre titre. Il y a deux acceptions reconnues et courantes de ce substantif : en effet, factoid désigne soit "an item of information accepted as a fact, although not (or not necessarily) true" (soit le sens employé par Michiko Kakutani) soit "a brief or trivial piece of information". Cette acception marque un glissement vraiment passionnant, car ce qui est douteux ou faux peut aussi se trouver être anecdotique : si un fait est présenté comme trivial, quelle importance que sa véracité ne soit pas démontrée ? L'amphibologie elle-même désigne, dans une forme de métasémantisme, le problème idéologique que représente l'accumulation des "factoids" : si les faits ne sont plus importants, la vérité elle-même devient accessoire.

En termes de réception, cette polysémie trouble pose d'autres problèmes. En effet, j'ai compris la scène de The West Wing que j'évoque plus haut comme un reproche fait à l'assistante : on travaille à la Maison Blanche, ne nous embarrassons pas de faits non avérés. Or, si Josh emploie factoid dans sa deuxième acception, cela signifie au contraire que l'assistante lui soumet des détails avérés, mais qu'il ne se soucie que d'analyse globale. (En ce sens, d'ailleurs, cette scène relève d'une dichotomie sexiste qui traverse toute la série, ou, en tout cas, toute la saison 1.)

Dernier point, à propos de traduction. Je viens de survoler les 108 occurrences de factoid répertoriées dans le Corpus of Contemporary American English (ressource ultra-précieuse) ; il se trouve que presque toutes relèvent du sens n° 2 (information véridique mais anecdotique). Pour traduire convenablement ce terme, il faudrait qu'il y ait un terme spécifique en français ; or, ce n'est le cas pour aucune des deux acceptions, qui doivent donner lieu à des périphrases plutôt lourdes. Idéalement, il faudrait même un mot qui conserve l'ambiguïté liée à la polysémie <véridicité douteuse/information anecdotique>. Le plus compliqué, ce sont bien sûr les cas qui combinent les deux acceptions, comme cet extrait d'un article du Smithsonian d'octobre 2013 :

He was not, he emphasizes, trying to solve the JFK assassination or take on any of its larger questions -- he just wanted to nail down one little " factoid, " which had metastasized into a full-blown conspiracy theory of its own, complete with secret KGB-type weaponized rain gear.

_______________________________________

(Une remarque amusante, si on veut, et elle-même très "méta" : j'ai cherché sur YouTube la scène de The West Wing que j'évoque au début de ce billet. Les résultats de la requête "the west wing indonesian president" correspondent à un certain nombre de scènes de la série télévisée, mais également à un discours de Barack Obama et à un compte rendu de rencontre au sommet entre Obama et Widodo... Quand on parle d'entremêlement des faits et de fiction...)

07:30 Publié dans Translatology Snippets, Words Words Words | Lien permanent | Commentaires (2)

lundi, 17 juin 2019

Titres de presse pour traductologie

La saison de collecte des titres de presse les plus débiles pour ma première séance de traductologie L3 en septembre est officiellement ouverte.

09:01 Publié dans Translatology Snippets, WAW | Lien permanent | Commentaires (0)

mardi, 09 avril 2019

And up she rises!

Il y a quelque temps, un ami me posait la question du genre des navires en anglais. Plutôt, comme il savait fort bien qu'on dit she pour un navire, il se demandait si cela valait seulement pour les grands navires de la marine britannique, ou pour tous les bateaux. Sans vérifier, je lui ai répondu que bien des pêcheurs se servent du féminin pour parler de leur chalut, ou même d'un bateau pas particulièrement grand.

Entre-temps, j'ai déniché un petit article drôlement utile, intitulé Metaphorical Gender in English. Il fait le tour, entre autres, de la question.

La raison pour laquelle je repense à cela aujourd'hui, c'est que j'ai commencé de lire hier un roman de Monique Roffey, Archipelago, publié en 2012. Dès l'incipit se pose, pour le traducteur, la question du genre : « The dog mumbles something under her breath. » Pas de problème, car le chien est bien une chienne, et on pourra traduire en féminisant clairement toutes les références à l'animal. Là où ça se complique, c'est que le personnage principal s'enfuit ensuite avec sa petite fille sur un bateau, que ce bateau se nomme Romany, et que, bien entendu, suivant l'usage en anglais, le texte en parle au féminin : « She's small and slim and old-fashioned with her teak washboards, hatches and locker tops, like one of those Nordic Folkboats with her nose and tail lifted up from the sea. » (p. 27). Il faudra traduire par un féminin, d'autant que tout le voyage (je n'en suis qu'à la moitié du livre mais j'ai nettement compris cela) est hanté par l'épouse/mère disparue : la chienne et la bateau sont donc des compagnes de voyage.

Autre complication, d'ailleurs : la phrase que je viens de citer se trouve dans le chapitre 2, qui s'intitule “The Great Dane”. Effet déceptif, car, au moment d'aborder le chapitre 2, le lecteur a déjà “rencontré” la chienne, mais pas le bateau. Or, le titre désigne aussi et surtout le bateau, car il a été transporté à Trinité-et-Tobago par un Danois. Comment traduire alors ? Great Dane = dogue allemand ou grand danois → choisir “grand danois” pour maintenir l'ambiguïté chien/bateau → oui, mais il faut des termes féminins → "la grande danoise" ne peut désigner ni un chien ni un bateau...

??????????????????????????????????????????????????

08:33 Publié dans Translatology Snippets, WAW | Lien permanent | Commentaires (0)

mardi, 26 mars 2019

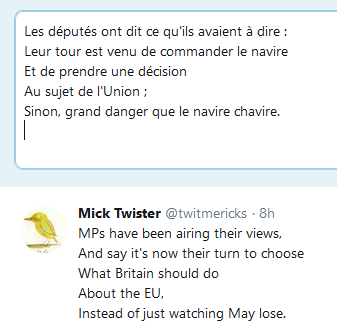

Encore un limerick sur le Brexit, feuilleton infini

Ici, j'ai ajouté une métaphore nautique, inexistante dans le limerick original, mais si conforme à la culture traditionnelle britannique que ça ne m'a pas trop dérangé...

09:00 Publié dans Translatology Snippets, Twitmericks terriblement traduits | Lien permanent | Commentaires (0)

lundi, 11 mars 2019

Les chats & les chiens de Clonck

Pour traduire le chapitre 66, cette idée qu’on pourrait traduire « pluies torrentielles » par raining cats and dogs, qu’aucun anglophone n’emploie vraiment, ou – en tout cas – sérieusement. Et, dans la foulée, cette idée qu’il serait possible de garder cette idée de traduction, mais implicite, de sorte que Clonck’s Glitches pourrait finir par décrire un autre univers, parallèle à l’univers déjà parallèle de Clonck et ses dysfonctionnements.

Rue Fontestit. Les arbres ont tant enflé qu’ils éclatent un à un ; peut-être en raison d’un dysfonctionnement, mais il se peut que les pluies torrentielles soient la cause du problème.

Fontestit Street. The trees have swollen so much that they burst one after the other–possibly due to a glitch, but who knows if cats and dogs are not to blame.

Il y aurait donc une infinité de textes dépliables : la traduction de Clonck au sens classique du terme, et les différentes dystranslations de Clonck.

08:27 Publié dans Questions, parenthèses, omissions, Translatology Snippets, WAW | Lien permanent | Commentaires (0)

mercredi, 07 novembre 2018

FAITES SIGNE AU CONDUCTEUR

On lit souvent, sur les panneaux lumineux qui se trouvent aux arrêts de bus, à Tours, le message suivant :

FAITES SIGNE AU CONDUCTEUR POUR QUE LE BUS S'ARRÊTE À L'ARRÊT

Je me suis fait deux réflexions :

- À force de rechercher la précision, cet énoncé — qui pourrait seulement sembler pléonastique — est en fait erroné. En effet, l'inscription apparaît à l'arrêt de bus, donc, en toute logique, cet énoncé implique que, si on ne fait pas signe au conducteur, le bus 'arrêtera quand même, mais pas à l'arrêt. Absurdité totale, bien entendu.

- En vertu de la tendance (générale et non systématique) de la langue anglaise à préférer un maximum de concision pour ce genre de message, je traduirais cela par WAVE TO HAVE BUS STOP. Ici, autre ambiguïté, qui ne gênerait vraiment qu'un allophone : stop est le second verbe d'une structure résultative, et non la tête d'un syntagme nominal bus stop. Toutefois, cette ambiguïté montre que, concision ou excès de précision, un énoncé informatif pourra toujours être détourné par un mauvais esprit.

09:14 Publié dans Translatology Snippets, Words Words Words | Lien permanent | Commentaires (0)

mercredi, 12 septembre 2018

La chanson de Benjamin Pavard

Cette après-midi, premier cours de traductologie avec les 12 étudiantes — donc collègues — d'agrégation interne. Huit d'entre elles n'avaient jamais entendu parler de la chanson de Benjamin Pavard, et pour trois d'entre elles le défenseur français n'était même pas un nom.

Comme quoi on peut enseigner en collège/lycée et passer totalement à côté des trucs les plus évidents qui sont les références communes de l'immense majorité des Français, et comme quoi aussi les râleurs professionnels qui disent qu'on ne peut pas échapper au foot se trompent : on peut très bien échapper au foot !

(Je rassure tout le monde : ces 12 collègues ont toutes proposé des solutions de traduction stimulantes et ont bien identifié les recatégorisations et autres modulations dans leurs hypothèses.)

En bonus, une traduction à laquelle nous avons abouti, grosso modo et collectivement :

Benjamin Pavard Benjamin Pavard

I don't think you've heard of him

Comes out of the blue

Kicking like a mule

That's our Benjamin Pavard

23:13 Publié dans Chèvre, aucun risque, Translatology Snippets, WAW | Lien permanent | Commentaires (2)

jeudi, 14 juin 2018

14 juin 2018

Il y a quelques semaines, j'avouais n'avoir jamais relu Soljenitsyne depuis trente ans, et me proposais de lire au moins un de ses livres brefs avant le centenaire de sa naissance.

Parmi les Russes dont il me reste à découvrir la prose, il y a les nouvelles de Tchekhov. Ça fait x années que je tourne autour. Voici que le Projet Gutenberg publie, en un seul fichier avec liens internes (par recueil et par ordre alphabétique) 233 nouvelles (l'intégrale ?) de Tchekhov en anglais... mais sans jamais mentionner de noms de traducteur ou traductrice : pas une seule fois, alors qu'en plus ces 233 nouvelles en anglais doivent avoir plusieurs traducteurs/rices...

08:18 Publié dans Amazone, été arlequin, Translatology Snippets | Lien permanent | Commentaires (0)

lundi, 16 avril 2018

Traduire Ringelnatz : Großer Vogel

Je me suis mis, sur un coup de tête, il y a une semaine, à traduire chaque jour un poème de Joachim Ringelnatz, puis à publier cette traduction sur Facebook.

Pour que le pari d'en traduire un par jour tienne, il faut bien sûr que ces traductions ne me prennent pas trop de temps, de sorte qu'elles présentent le double désavantage d'être :

* un peu bâclées

* uniquement des traductions de poèmes brefs

C'est ce second point que je voudrais aborder ici, car c'est cela qui me turlupine. Ainsi, aujourd'hui, j'aurais aimé traduire Fußball, mais cela me prendrait sans doute plus d'une heure... probablement deux... Je ne dispose pas de ce temps... Deux solutions, donc :

* m'en tenir aux poèmes brefs (ce sera une façon d'orienter la sélection) et attendre d'en avoir fait le tour pour voir où j'en suis

* commencer à “attaquer” des poèmes plus longs, mais en les découpant sur deux ou trois “journées”

Par ailleurs, je suis parvenu, pour le moment — et à une ou deux exceptions sur un distique —, à proposer des traductions versifiées et rimées très proches de l'original. Pour celui publié aujourd'hui (cf infra), j'ai dû, en revanche, passer de 11 vers à 13 vers... Choix délicat, décision prise non sans hésitations, mais il me semble que le ton du poème est respecté.

(Et le ton, c'est essentiel.)

___________________________________

Grand oiseau

Le rossignol capturé refusait

De chanter derrière les barreaux de sa cage.

Menaces, cajoleries,

Blandices... rien n'y fit.

Rossi ne chantait pas. Cet oiseau endurci

Fut placé dans l'obscurité

Au profond d'une cave.

Là, seul, illico,

Sans auditeur ni écho,

L'oiseau chanta

Absolument pas...

Et mourut dans la solitude

De sa rossignolitude.

Großer Vogel

Die Nachtigall ward eingefangen,

Sang nimmer zwischen Käfigstangen.

Man drohte, kitzelte und lockte.

Gall sang nicht. Bis man die Verstockte

In tiefsten Keller ohne Licht

Einsperrte. - Unbelauscht, allein

Dort, ohne Angst vor Widerhall,

Sang sie

Nicht —,

Starb ganz klein

Als Nachtigall.

09:51 Publié dans Gertrude oder Wilhelm, Translatology Snippets | Lien permanent | Commentaires (0)

mercredi, 11 avril 2018

Comment traduire “rumpity-pumpity”

Sur Twitter, le compte parodique du roi Henri VIII use souvent, pour parler de l'acte charnel, de l'expression rumpity-pumpity, burlesque jusque dans sa forme, dérivée de l'expression rumpy-pumpy. Cette expression appartient à la catégorie, si riche en anglais, des redoublements linguistiques (en anglais : reduplicatives).

[Pour celles et ceux que cela intéresse, en voici quelques-unes, avec des explications diachroniques pas trop fatigantes.]

Je ne m'étais jamais demandé comment traduire rumpity-pumpity, mais, ce matin, directement sur Twitter, l'idée de créer une expression un peu idiote (un peu bébête, justement) en usant de redoublement syllabique m'est venue presque immédiatement. Donc : la bébête à deux dodos.

En l'espèce, ce ne sont pas les solutions qui manquent : un traducteur qui voudra rendre hommage à Rabelais (exact contemporain de Henri VIII, après tout) exhumera rataconniculer ; un proustien pourrait s'amuser à jouer sur faire cattleya ; etc. Surtout, en jouant sur les redoublements, on pourrait multiplier les possibilités : du cracrapuleux, des galipépettes, etc.

Ce n'est donc, une fois encore, pas intraduisible, mais trop traduisible.

09:08 Publié dans Translatology Snippets | Lien permanent | Commentaires (0)

mercredi, 28 mars 2018

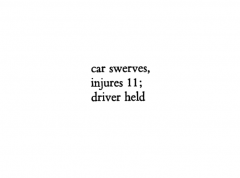

Comment traduire un tel poème ?

Ce poème a été publié par Aram Saroyan en 1967.

On peut associer ce type de poème au courant dit “minimaliste”, voire, je suppose, aux “Language poets”.

De toute évidence, Saroyan a repris tels quels des mots extraits d'un titre d'article, ou du moins c'est ce que l'on est censé s'imaginer.

La vraie difficulté est de rendre compte de l'ambiguïté du participe passé final : le lecteur anglophone comprend que la phrase est laissée en suspens, avec le recours à l'ellipse si fréquent dans les titres de presse : driver held in custody (le chauffeur a été placé en garde à vue). Bien entendu, held tout seul peut suggérer d'autres sens, voire même d'autres interprétations grammaticales (ce pourrait être un preterit et donc un verbe à la forme active).

C'est cela, et non la forme très brève elle-même, qui est difficile à traduire.

Voici ma proposition :

une embardée,

11 blessés :

le chauffeur a été

06:49 Publié dans Translatology Snippets | Lien permanent | Commentaires (0)

vendredi, 16 mars 2018

Not dismissed

Je ne sais plus quel est le logiciel de traduction automatique utilisé par Facebook, si ce n'est que, contrairement à Google Translate ou DeepL, il est très peu performant. Là, seul l'anglais apparaissait sur mon fil d'actualités. Il a fallu que je clique pour faire apparaître l'original et avoir la confirmation que la légende disait bien que le Brésil avait fait ses adieux (se despede) à Marielle Franco... pas qu'il l'avait envoyé bouler (dismiss).

23:25 Publié dans Translatology Snippets | Lien permanent | Commentaires (0)

mercredi, 14 mars 2018

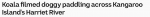

Le koala et la pellicule

Voici un excellent exemple de l'emploi du passif dans les titres de presse. Combien d'étudiants auraient du mal à interpréter ce “filmed” ? Je ne serais pas surpris que certains maintiennent, contre toute cohérence, une traduction du style : “Un koala a filmé un chien en train de nager...”

(On peut même imaginer pire pour traduire paddle : un koala a filmé un chien en train de pagayer...)

18:44 Publié dans Translatology Snippets | Lien permanent | Commentaires (0)

jeudi, 15 février 2018

66 secondes de lecture, 36 : mai 68 avec L.K.

Mai 68, avec les célébrations qui ne manquent, et le hasard — déjà indiqué — de découvrir l'œuvre de Leslie Kaplan juste dans ce moment-là.

Pas hasard, là, mais contradiction qu'il y a à lire vite, fort, sans reprendre son souffle, alors que je me traîne une pharyngite de derrière les fagots.

(

[

08:44 Publié dans 66 SECONDES DE LECTURE, Translatology Snippets | Lien permanent | Commentaires (0)

vendredi, 17 novembre 2017

L'homme amoindri

Il s'en est passé, des choses, en 2006.

Je repense à tout cela en faisant quelques scans, au bureau 49bis, de la traduction française de Slow Man, que C*** vient de relire. Voyant que l'édition française date de 2006, je me rends compte que j'ai lu ce livre à sa sortie, en anglais, donc il y a plus de dix ans.

Comme L'Homme ralenti est publié au Seuil, ça me renvoie à ce traumatisme absolu que fut, en 2007, l'annonce que le Seuil, tout en me payant intégralement ma traduction de Links, ne la publierait pas. La raison officielle en était qu'ils souhaitaient concentrer le secteur d ela littérature étrangère sur leurs auteurs déjà confirmés : même si leur catalogue a ensuite confirmé cette hypothèse, je n'ai pu m'empêcher de songer, depuis lors (et bien que je reste, d'autre part, très fier de cette traduction et tout à fait certain qu'elle était excellente), qu'il y avait un problème avec moi.

Tous mes échecs, depuis lors, à trouver un éditeur pour les textes africains non traduits qui me semblent si capitaux ne découlent-ils pas de tout ce malheureux épisode ?

Links a été depuis traduit (et bousillé) aux éditions du Serpent à plumes, sous le titre (idiot) d'Exils. Depuis, plus personne pour lever ne serait-ce qu'un sourcil quand on parle des inédits de Nuruddin Farah, de Nnedi Okorafor ou de Ngũgĩ wa Thiong'o.

08:14 Publié dans Affres extatiques, Blême mêmoire, Translatology Snippets, WAW | Lien permanent | Commentaires (0)

vendredi, 20 octobre 2017

Qui a peur du français ?

Quand on aime une œuvre, quand on sait qu'il s'agit d'un auteur (ou, en l'occurrence, d'une auteure) remarquable, on est forcément enthousiaste en découvrant qu'un de ses romans vient d'être traduit — enfin — en français.

Je veux parler, une fois encore, de Nnedi Okorafor.

Lagoon, hélas, son roman le plus admirable, n'est pas dans les tuyaux.

Il s'agit de Who Fears Death, qui vient d'être publié par les éditions ActuSF sous le titre de Qui a peur de la mort ?

La traduction est de Laurent PHILIBERT-CAILLAT, et on peut lire les deux premiers chapitres sur le site de l'éditeur. Hélas, la traduction, sans être absolument mauvaise, est, sur la quinzaine de pages ici disponible, d'une grande médiocrité : choix de temps discutable (passé simple !), erreurs de sens, calques bizarres (“J’étais pleine de colère.”), non-sens (“D’une façon ou d’une autre… je m’exécutai”).

Pourquoi confier ce roman (sous prétexte que c'est de la SF ????) si bien écrit à quelqu'un d'aussi incompétent ? Comment l'éditeur ne s'est-il pas aperçu, en lisant le texte, que ça ne collait pas ?

Il faudra que je regarde plus en détail, mais le roman se nourrit de très nombreuses références à la mythologie igbo. Sans les comprendre dans le détail, il est impossible de traduire correctement certains chapitres. Au vu du niveau de français du traducteur, le pire est à craindre.

Quel gâchis...

10:55 Publié dans Indignations, Translatology Snippets | Lien permanent | Commentaires (0)

samedi, 14 octobre 2017

All Over The Place / #NameTheTranslator

Une amie a posté sur son mur Facebook la citation suivante, attribuée à Pearl Buck.

« Quel que soit son domaine de création, le véritable esprit créatif n’est rien d’autre que ça : une créature humaine née anormalement, inhumainement sensible. Pour lui, un effleurement est un choc, un son est un bruit, une infortune est une tragédie, une joie devient extase, et l’erreur est la fin de tout. Ajoutez à cet organisme si cruellement délicat l’impérieuse nécessité de créer, créer, et encore créer – au point que sans la possibilité de créer de la musique, de la poésie, des livres, des édifices, ou n’importe quoi d’autre qui ait du sens, il n’a plus de raison d’être. Il doit créer, il doit se vider de sa créativité. Par on ne sait quelle étrange urgence intérieure, inconnue, il n’est pas vraiment vivant à moins qu’il ne soit en train de créer. »

Comme je suis très sourcilleux dès que je vois fleurir une citation évidemment traduite dont ni la source ni le nom du traducteur ne sont cités, j'ai mené ma petite enquête.

Tout d'abord, des dizaines de blogs reprennent cette citation (moyennement bien traduite d'ailleurs) sans jamais citer le nom du traducteur ou de la traductrice. Une recherche rapide a également permis de retrouver le texte original de cette citation, qui se trouve reprise dans un nombre plus important encore de sites anglophones :

The truly creative mind in any field is no more than this: a human creature born abnormally, inhumanly sensitive. To him, a touch is a blow, a sound is a noise, a misfortune is a tragedy, a joy is an ecstasy, a friend is a lover, a lover is a god, and failure is death. Add to this cruelly delicate organism the overpowering necessity to create, create, create — so that without the creating of music or poetry or books or buildings or something of meaning, his very breath is cut off from him. He must create, must pour out creation. By some strange, unknown, inward urgency he is not really alive unless he is creating.

Wikisource — qu'on a connu plus inspiré dans son classement des citations assurées, apocryphes ou douteuses — donne cette citation pour authentique, sans préciser la source primaire et en se contentant de citer un ouvrage de 2001. Je suis allé vérifier dans l'ouvrage en question : aucune source, aucune note de bas de page ; autant dire que l'auteur aurait très bien pu inventer ce texte de toutes pièces. Heureusement, Google Books (qui propose pas moins de 32 résultats pour cette citation) répertorie quelques ouvrages antérieurs à 2001, et même un (malheureusement impossible à visualiser) antérieur à la mort de Pearl Buck (1972).

Il reste toutefois impossible, au stade où j'en suis, de savoir si cette citation apparaît dans un livre évidemment attribuable à Pearl Buck, ni, par conséquent, de connaître l'éditeur et le traducteur de ce livre en français. Le fait que ça traîne partout sur le Web n'est pas pour inspirer confiance.

09:41 Publié dans Translatology Snippets, WAW | Lien permanent | Commentaires (0)

jeudi, 05 octobre 2017

“Petits Biafrais”

Dans le film Animal Kingdom, vers la fin, la grand-mère dit à Josh : “You look Biafran”, ce que l'auteur des sous-titres a choisi de traduire par “tu es tout maigre” (ou “tu as maigri” — j'avoue ne pas avoir noté et ne pas avoir fait de photographie d'écran non plus).

Il s'agit là bien sûr d'un choix consistant à euphémiser, à sous-traduire... c'est ce qu'en traductologie on appelle une modulation lexicale avec effacement de l'image : au lieu de comparer son petit-fils à un Biafrais (image lourde de présupposés culturels), elle se contente, en français, de lui dire qu'il est maigre (concept neutre). Une telle modulation n'est jamais sans conséquences : dans l'intention de ne pas choquer le spectateur (ou de ne pas s'attirer les foudres de la censure ?), l'auteur des sous-titres rend le personnage de la grand-mère, tout à fait abominable par ailleurs, moins raciste. Pourquoi ?

Il me semble que cette image, dont j'ignorais qu'elle existât en anglais (elle est absente de l'OED, mais on trouve dans ce fil de forum quelques éléments complémentaires), est très marquée d'un sociolecte générationnel, celui de la génération de mes parents. Ma mère parlait effectivement des “petits biafrais”, peut-être pour décrire quelqu'un de très maigre ou alors pour évoquer — stratégie assez traditionnelle si l'on en croit les albums de Mafalda, par exemple — le statut privilégié des enfants qui avaient de quoi manger et les inciter à manger leur soupe (ou leur assiette de boudin purée, clin d'œil à ma mère — Maman, si tu lis ces lignes : je t'aime).

Que cette expression pût contenir ne serait-ce qu'un soupçon de “racisme ordinaire” n'est pas ce qui me préoccupe ici... Ce qui m'intéresse, tout d'abord, c'est de me souvenir ici que longtemps j'ai ignoré que cette expression désignait une population. Enfant, j'y voyais certainement quelque analogie avec le verbe bâfrer : biafré (comme je devais l'orthographier dans ma tête) était une sorte d'antithèse de bâfreur. Ce n'est pas très logique, mais bon. Quand j'ai appris que ce terme faisait référence aux habitants du Biafra, on n'a pas dû m'expliquer très clairement ce qu'avait été la guerre du Biafra, car la famine m'a alors paru semblable à celle qui frappait au même moment l'Éthiopie.

J'avais regardé, dès l'âge de sept ou huit ans, sans tout comprendre, le film de Jean Yanne Tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. Ce n'est qu'en le revoyant longtemps après que j'ai compris les différentes plaisanteries du générique de fin, dont certaine réécriture de Verlaine (autour de 1'25") et surtout le jeu de mots sur demi-Biafrais et demi bien frais (autour de 2'35"). (Je mets un lien vers la vidéo, en avertissant que c'est très Hara-kiri dans l'esprit.)

Dans les années 70, la guerre civile nigériane avait suffisamment marqué les esprits pour que de telles expressions entrent dans le langage courant, d'autant plus, sans doute, que la France avait soutenu militairement et financièrement l'armée sécessionniste. Ce que je constate encore de nos jours, quand j'anime un cours ou un séminaire sur Chinua Achebe, par exemple, c'est à quel point ces noms (Biafra, biafrais) ne disent rien, à quelques exceptions près, aux Français nés après 1980. L'enthousiasme supposé du lectorat français pour les romans de Chimamanda Ngozi Adichie n'y a pas changé grand chose : on lit des romans sans que la dimension historique ou politique soit au centre.

Il ne faudrait sans doute pas beaucoup creuser pour s'apercevoir que le génocide rwandais de 1994 est pris dans une semblable brume vaporeuse d'incertitudes autant historiques qu'idéologiques et géographiques. Et la quasi absence totale de “couverture médiatique” du lent mais tragique glissement vers la guerre civile au Cameroun confirme combien les tragédies africaines donnent lieu à une expression populaire et passagère dans le meilleur des cas...

10:01 Publié dans Affres extatiques, Blême mêmoire, Translatology Snippets, Words Words Words | Lien permanent | Commentaires (0)

mardi, 19 septembre 2017

3 traductions du début du chapitre 2 d’Alice in Wonderland & 1 réécriture

Comme je pense que ce document que j'ai établi à l'intention de mes étudiants de troisième année (cours Approches de la traduction) peut intéresser quelques lectrices ou -eurs de passage, je le mets également en ligne ici.

3 traductions du début du chapitre 2 d’Alice in Wonderland & 1 réécriture

Il s'agit d'un passage connu (et bref) d'Alice au pays des merveilles, dont j'ai donné le texte anglais, français (Henri Bué, 1869), allemand (Antonie Zimmermann, 1869) et italien (T. Pietrocola-Rossetti, 1872), ainsi que la réécriture — pas très réussie, imho — de J.C. Gorham (1905).

Bien sûr, les étudiants ne connaissent pas tous l'italien ou l'allemand, mais c'est la première fois que j'essaie, de manière marginale, de proposer ce genre de prolongement dans un cours de LLCER. On verra ce qu'il en sera.

15:38 Publié dans Translatology Snippets, WAW | Lien permanent | Commentaires (0)

vendredi, 15 septembre 2017

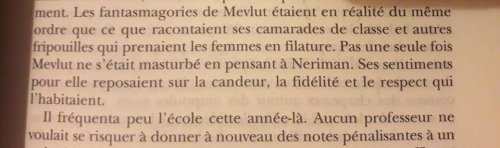

Pas vu, pas pris

Quand, dans un roman en traduction, la première phrase d'un certain passage est en contradiction avec les deux suivantes et que tu ne peux pas savoir si c'est une erreur de la traductrice (“étaient en réalité du même ordre” / n'étaient pas du tout du même ordre) ou une contradiction fondamentale du personnage ainsi mise en avant dès le texte- source, ce d'autant moins que tu ne connais pas la langue d'écriture du roman.

07:50 Publié dans Chèvre, aucun risque, Translatology Snippets | Lien permanent | Commentaires (0)

mercredi, 13 septembre 2017

Être comme des œufs en gelée : petit sondage

Cherchant à renouveler mes exemples traductologiques d'équivalences (ou modulations lexicalisées) en vue de mes deux cours de troisième année et d'agrégation interne, je parcours des listes d'expressions idiomatiques, dont celle-ci qui ne fait pas partie d'une base de données restreinte et n'est pas sans comporter quelques erreurs ou bizarreries, et me trouve à réfléchir à l'expression être comme un coq en pâte.

Il se trouve que je subis à haute dose, pour des raisons familiales, pas mal d'épisodes de la série de Kaamelott. Or, dans un épisode, le tavernier dit aux chevaliers Karadoc et Perceval : « j'ai mis une bûche au feu, vous allez être comme des œufs en gelée ». Comme souvent avec les textes d'Alexandre Astier, on comprend l'expression même sans la connaître au préalable : ici, être comme des œufs en gelée a la même signification qu'être comme un coq en pâte.

Il se trouve que je subis à haute dose, pour des raisons familiales, pas mal d'épisodes de la série de Kaamelott. Or, dans un épisode, le tavernier dit aux chevaliers Karadoc et Perceval : « j'ai mis une bûche au feu, vous allez être comme des œufs en gelée ». Comme souvent avec les textes d'Alexandre Astier, on comprend l'expression même sans la connaître au préalable : ici, être comme des œufs en gelée a la même signification qu'être comme un coq en pâte.

Toutefois, une rapide recherche sur Google confirme que la majorité des occurrences de cette expression sur le Web provient de sites citant Kaamelott. Si on exclut de la requête le mot-clef ‘Kaamelott’ et le mot-clef ‘bûche’, on s'aperçoit que, hormis les recettes de cuisine dans lesquelles il s'agit littéralement d'œufs en gelée, l'expression est loin d'être courante, mais surtout qu'elle est loin d'avoir un sens homogène. Ainsi, dans un article de Libération de février 2001 (donc antérieur à la série Kaamelott), l'expression est employée pour désigner des visages anxieux ou renfrognés. Dans un récit de science-fiction publié dans la revue Nebular (n° 34), elle sert à souligner l'apparence identique des robots.

Je lance donc appel à collaboration, sous forme d'un petit sondage :

Question n° 1 : Connaissiez-vous cette expression ?

Question n° 2 : Si oui, avec quel sens ?

Question n° 3 : Connaissiez-vous cette expression indépendamment de la série Kaamelott ?

Question n° 4 : Y a-t-il, selon vous, une origine géographique de cette expression ?

Réponses ci-dessous en commentaire, please.

(Image : Claude Garnier.)

09:15 Publié dans Translatology Snippets | Lien permanent | Commentaires (15)

dimanche, 10 septembre 2017

Susie Asado

SUSIE ASADO

Sweet sweet sweet sweet sweet tea.

Susie Asado.

Sweet sweet sweet sweet sweet tea.

Susie Asado.

Susie Asado which is a told tray sure.

A lean on the shoe this means slips slips hers.

When the ancient light grey is clean it is yellow, it is a silver seller.

This is a please this is a please there are the saids to jelly. These are the wets these say the sets to leave crown to Incy.

Incy is short for incubus.

A pot. A pot is a beginning of a rare bit of trees. Trees tremble, the old vats are in bobbles, bobbles which shade and shove and render clean, render clean must.

Drink pups.

Drink pups drink pups lease a sash hold, see it shine and a bobolink has pins. It shows a nail.

What is a nail. A nail is unison.

Sweet sweet sweet sweet sweet tea.

▬▬▬▒▬▬▬

C'est le premier texte du recueil Geography & Plays de Gertrude Stein, un des rares à être tombé dans le domaine public aux États-Unis, et que l'on peut donc retrouver sur Gutenberg.

Poème, texte, récit... on a sans doute déjà tout dit de la façon dont Stein, quand on la lit, dépasse tout cela.

Mais là, pour moi, il s'agit de traduire. Ou de réfléchir à traduire.

Bien sûr, un tel texte est du pain bénit pour les fervents partisans de l'“intraduisibilité”. Pourtant, tout peut se traduire. Je ne veux pas dire qu'en français on puisse rendre le fil sweet/Susie/shoe/silver, par exemple, ni même que je pense avoir compris la moitié de ce qui se dit là.

Peu importe.

Je m'en tiens pour le moment à un détail lexical technique ; ce n'est pas si fréquent qu'un texte de Stein pose ce genre de problème. Donc, pourquoi, après les chiots à qui on enjoint de boire (ou qui sont “de boisson” — l'anglais permet cette ambiguïté, avec adjectivation possible de "drink" dans drink pups), Stein évoque-t-elle le bobolink (Dolichonyx oryzivorus) ? Que sont ces “pins” (épingles) et ce “nail” (clou) ? Stein suggère-t-elle que l'oiseau luit au soleil d'un éclat métallique, ou qu'il est tiré à quatre épingles, en quelque sorte, qu'il serait cousu ? Aucune idée. Ce qui me préoccupe aussi : faut-il aller chercher le nom français le plus habituel de cet oiseau américain, à savoir le goglu, ou conserver bobolink ? Aucun des deux ne dira rien à grand monde, à moins d'être très versé en ornithologie. Paradoxalement, autant pour les sonorités que pour les échos involontaires que cela crée avec Beckett, Michaux et Morgenstern, il sera probablement préférable de traduire par goglu.

Jadis, et même naguère, d'aucuns n'auraient pas hésité à recourir à un passereau vaguement similaire de l'aire européenne (bergeronnette, par exemple)... cela serait un grave contresens. Très entre autres choses, il faut traduire, donc transmettre l'américanité du texte.

Et... que fait, parmi ses multiples tâches, cette domestique ? Est-ce même une domestique ? Que veut dire “told tray sure” ? Rien, en soi, rien. Jeu de mots sur “told treasure”, comme le suggère, sur le Web, une lecture un peu réductrice, ou image d'une domestique qui tient un plateau fait de paroles ? Le plateau est le poème, tout comme ‘Susie Asado’, mieux qu'un nom ou qu'une personne, est un objet, le poème (d'où le “which”)...... ![]() Plagiat par anticipation de Ponge...

Plagiat par anticipation de Ponge... ![]()

Pour tout cela qui reste surdéterminé et donc équivoque, je ne suis pas convaincu par le prétexte biographique d'un poème (d)écrivant, par harmonie imitative, une danseuse flamenca que Stein avait admirée avec Alice B. Toklas en Espagne : le mot employé comme patronyme, asado, désigne une grillade traditionnelle en Argentine. Stein s'amuse pas mal, là. Et c'est dans la tension entre les images connotant une domesticité placide typiquement edwardienne et le rôtissage du texte qu'on peut peut-être chercher une première piste pour traduire.

▬▬▬▒▬▬▬

21:20 Publié dans Translatology Snippets | Lien permanent | Commentaires (0)

jeudi, 23 février 2017

Si j'aurais su...

« Tous les joueurs bordelais, qui n'ont pas joué à la suite du report du match contre Lorient, ont consenti le travail foncier ce matin, sauf Diego Rolan qui a entamé sa phase de réathlétisation. » (Sud-Ouest du 10 février 2014)

Une vraie question : comment traduire cette espèce de novlangue à mi-chemin entre le VRP en téléphonie et le journaliste-qui-se-prend-pour-un-kiné-qui-se-prend-pour-un-toubib ? Peut-on (doit-on) la traduire comme ce qu'elle est, à savoir dans un jargon équivalent, ou est-on autorisé à écrire cela dans un anglais compréhensible ?

Cette question, que je posais le 10 février 2014, est centrale à toute réflexion théorique sur la traduction.

Récemment, des articles s'en sont fait l'écho au sujet de l'indigence syntaxique et lexicale de l'anglais parlé par Donald Trump. Plus littérairement, c'est la difficulté majeure à laquelle est confronté tout traducteur de Tutuola. Pour prendre un exemple plus populaire, et auquel je me suis coltiné récemment avec mes étudiants internationaux : comment traduire le célèbre si j'aurais su j'aurais pas v'nu de Petit-Gibus (sous la plume de Pergaud) ?

Plus récemment encore, François Bon a abordé cela à propos de ses traductions de Lovecraft :

Comme d’accoutumée, on s’est fait un scrupule de respecter les parfois très étranges diptyques que propose la phrase lovecraftienne, avec son point-virgule séparant deux éléments syntaxiques parfois autonomes, parfois pas — c’est qu’il y était tout aussi scrupuleusement attaché, Lovecraft. Et le traducteur profite d’une prose pour une fois alerte, racontée par un étudiant en médecine avec les quelques lourdeurs d’usage que nécessite son rôle : un petit côté empesé, qui peut même prendre des facettes presque pédant, ou presque précieux, mais qui est l’exacte fissure par quoi imposer l’objectivité du narrateur, son impossibilité à inventer. À preuve la maîtrise et la souplesse de la langue dont est armé Lovecraft, dans ses lettres comme dans ses poèmes ou ses essais : un registre absolument maîtrisé, et dans ce qui peut sembler une lourdeur, que le traducteur doit respecter comme telle (on pourra comparer avec le narrateur de La chose sur le seuil ou celui de Dans l’abîme du temps), l’exacte nappe où va se jouer discrètement toute l’illusion du fantastique.

13:33 Publié dans Translatology Snippets | Lien permanent | Commentaires (0)