dimanche, 27 avril 2025

27042025

J’ai écrit 23.000 signes et ne commence qu’à peine l’analyse comparative d’un extrait précis (le chapitre III de la première partie). Malgré l’arrivée imminente d’Elvire, qui va rester quelques jours, j’espère avoir terminé dans les temps (mercredi).

Autrement dit, je pourrais écrire un article (ou un chapitre d’ouvrage) par semaine, étant donné l’abondant matériau dont je dispose ; pour celui-ci, j’ai déjà laissé de côté tout l’aspect de critique génétique, la discussion de la référence intertextuelle à Achebe, et tant d’autres choses que j’avais commencé à noter dans ces fichiers.

Je n’ai pas encore reporté ici – le temps manque pour tout – les pistes notées dans le carnet à Princeton, mais il y aurait aussi quelque chose de global à écrire sur les textes (africains) qui, comme Mont-Plaisant mais pas du fait de leur auteur·ice, n’ont été publiés, rendus disponibles, qu’en traduction, mais en allotraduction, pas en autotraduction : les deux romans de Darko, bien sûr, mais aussi le roman de Mahjoub Nubian Indigo.

13:50 Publié dans 2025, Affres extatiques, WAW | Lien permanent | Commentaires (0)

jeudi, 10 avril 2025

10042025

19:12 Publié dans 2025, WAW | Lien permanent | Commentaires (1)

mercredi, 09 avril 2025

09042025

Hier, c’était l’anniversaire de Nnedi Okorafor et donc le premier anniversaire de ma conférence sur Lagoon à Durban, vu que j’avais commencé celle-ci, facétieusement, en signalant cette concomitance.

Hier, surtout, j’ai travaillé avec P*, puis avec ses manuscrits, ou plutôt dans l’armoire aux manuscrits, avant de rediscuter encore. Il s’avère qu’outre les riches documents et variantes qui vont nourrir mon travail sur l’autotraduction et la réécriture dans un contexte plurilingue (avec la triade français-anglais-allemand en ligne de mire ou en toile de fond), il y avait quelques inédits, de jeunesse surtout, et non des moindres.

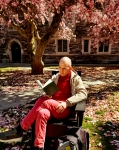

Aujourd’hui, comme P* enseigne et n’est pas là de la journée, nous nous sommes promenés dans Princeton, par un froid glacial et sous un grand soleil. J’ai tout de même pu scanner encore quelques documents et prendre quelques notes. Il faudrait que je fasse un tableau de correspondance des chapitres de la 3e partie de MP-VO1, dans les différents tapuscrits, et de MP-VO2, histoire de pouvoir en discuter avec lui. Pas trop la force ce soir.

22:31 Publié dans 2025, Autoportraiture, Hors Touraine, WAW | Lien permanent | Commentaires (0)

mardi, 01 avril 2025

01042025

Aucune énergie en ce moment. J’ai quand même fini de reprendre, poussivement, l’article tiré de ma communication de mai dernier, à Nanterre, sur les deux traductions de From a Crooked Rib. Outre que la limite maximale du nombre de signes est inopérante pour moi (il y a, par nécessité, de très longues citations qui font « exploser » le plafond), le processus éditorial est interminable.

Je ne sais plus si je l’ai noté ici, mais j’ai renoué contact avec Nuruddin Farah il y a une semaine.

11:48 Publié dans 2025, Affres extatiques, WAW | Lien permanent | Commentaires (0)

dimanche, 23 mars 2025

Une critique hâtive de l'essai de François Ost

Je recycle ici un petit dérapage de mon fichier « Chantier CRCT ». J’étais juste parti pour recopier quelques passages du livre de François Ost, et – en ouvrant une note de bas de page pour noter rapidement une esquisse de critique – l’esquisse est presque devenue un mot à la hâte.

Quelle est donc la visée de la perspective traductrice ? Nous dirons d'un mot : dégager une troisième voie, celle d'un espace de sens partagé entre le langage (la pensée) unique d'une part – l'espéranto du globish ou du globalais, par exemple –, et le repli sur les idiomes singuliers de l'autre. Entre la Charybde de l'omnitraduisibilité proclamée par un langage dominant qui croit tout pouvoir absorber dans sa mêmeté, et le Scylla de l'intraduisible ombrageux derrière lequel se réfugient des langues (cultures, communautés) jalouses de leur spécificité, la traduction vise à se frayer un chemin renvoyant dos à dos ces deux versions opposées, mais finalement solidaires, du soliloque, qui se décline tantôt comme l'aveuglement hégémonique du même, tantôt comme l'exacerbation farouche de l'autre, manquant dans les deux cas la médiation de l'autre intérieur (et son corrélat dialectique : le même extérieur) qui seul est en mesure, croyons nous, d'assurer la relance du discours.

(F. Ost. Traduire. Défense et illustration du multilinguisme.

Fayard, 2009, pp. 289-90)

Il faudrait, de ce passage comme de l’ouvrage entier de François Ost, dresser une critique minutieuse. Qu’il me suffise de noter ici, pour le moment, que cette analyse est juste mais que, vu qu’elle laisse totalement de côté toute dimension historique ou politique, et donc qu’elle ne tient aucunement compte des situations d’hégémonie qui ont hiérarchisé de facto ces diverses langues dans des rapports de domination complexes, elle finit par être en partie fausse. Cette critique rejoindrait celle qui voit Sarah Mazouz déconstruire les prétentions à l’ « universalisme abstrait » pour proposer la transposition minoritaire :

Pratique de soi à portée collective et politique, la transposition minoritaire consiste en la capacité à inverser les rôles, afin de prendre conscience des rapports de pouvoir qui structurent telle ou telle situation ou d’évaluer la façon dont des pratiques des paroles ou des attitudes assurent l’égalité entre les personnes, ou, au contraire, réitèrent et renforcent des assignations et des formes d’infériorisation. (Race, Anamosa, 2020, p. 83)

Or, c’est tout le problème de l’essai de F. Ost : ce n’est pas qu’il est abstrait, mais qu’il abstrait, c’est-à-dire qu’il extrait la question de la traduction de sa matérialité, c’est-à-dire du fonctionnement même des langues, et que, ce faisant, il la dépolitise. En cela, il propose de façon constante une réflexion générale, « universelle » au sens de généralisable, comme si l’émergence du globish, par exemple, pouvait être étudiée indépendamment du contexte post-colonial, ou comme si le communautarisme prônant l’intraduisibilité avait exactement la même valeur idéologique quand un Alain Badiou vante le nationalisme ontologique et la suprématie du français dans le Dictionnaire des intraduisibles (je dois d’avoir vu cela grâce à la recension de 2017 de Pascal Engel dans En attendant Nadeau) ou quand, dans sa traduction de Wake de Rebecca Hall et Hugo Martinez, Sika Fakambi insiste pour ne pas écrire/dire Dahomey mais Ɖanxomɛ. Dans un cas, prolongement d’une idéologie racialiste sous couvert d’objectivité linguistique et philologique ; dans l’autre, volonté de lutter contre l’effacement et l’invisibilisation d’une culture occultée au titre d'une histoire asymétrique.

11:22 Publié dans 2025, Translatology Snippets, WAW | Lien permanent | Commentaires (0)

mercredi, 19 mars 2025

19032025

Ce matin, dans la salle de lecture de la salle 31, face au parapet donnant sur la Loire, j'ai lu la première nouvelle d'Ananda Devi, publiée dans un recueil de nouvelles de l'O.R.T.F. en 1973, et qu'elle a écrite à l'âge de 13 ans. Il serait faux de dire, par facilité, que « tout y est en germe », mais en tout cas l’écriture est là, ainsi que le refus de tout lyrisme complaisant ou de tout deus ex machina.

C’était très émouvant de lire ce texte, ainsi, phrase après phrase, et assez émouvant aussi, peut-être, de voir cette nouvelle au milieu d’écrivains présentés comme “confirmés” et qui sont demeurés parfaitement inconnus…

19:13 Publié dans 2025, Moments de Tours, WAW | Lien permanent | Commentaires (0)

mardi, 18 mars 2025

18032025

Rien écrit en fait, hier. (Ici, veux-je dire.) Me suis contenté de recycler un bref post Facebook, comme il m’arrive, mais peut-être que ce bref texte m’aidera à épaissir ma réflexion sur Profaner Ananda.

Là, je viens de terminer la quatrième partie, consacrée à Banjo de Claude McKay, de l’impressionnant ouvrage de Brent Hayes Edwards, Pratique de la diaspora [The Practice of Diaspora: Literature, Translation, and the Rise of Black Internationalism, 2003] traduit par Jean-Baptiste Naudy et Grégory Pierrot [Ròt-Bò-Krik, 2024].

Bon, d’abord, avant de dire des choses un peu plus intelligentes, je me débarrasse du trivial : eh, les copaines de Ròt-Bò-Krik, je vous adore, vous faites un boulot fabuleux, mais laissez tomber les op. cit. là. Les op. cit. ça clc modèle géant : j’ai passé cinq vraies minutes (c’est long, frère) à essayer de trouver la première référence à un texte de Claude McKay Un sacré bout de chemin, cité plusieurs fois dans le chapitre 4, sans jamais trouver. Alors je l’écris ici, car vous m’avez obligé à googler (les Gafam en plus, quoi, srsly) : Un sacré bout de chemin, réédition de la traduction par Michel Fabre d’abord parue aux éditions André Dimanche, ça se trouve chez Héliotropismes, et c’est sorti en 2022. Et franchement, remettre « Héliotropismes, 2022 » à chaque fois au lieu de op. cit., ça ne tuera personne. Les op. cit., c’est le fam, comme on dit en medumba (je fais genre, hein, juste parce que je lis Nganang depuis 25 piges : le fam c’est le diable).

Je vais poursuivre avec quelque chose d’un peu plus intelligent, d’un peu plus constructif surtout, j’espère.

Et donc, sans approfondir tout ce que je puise du livre de Brent Hayes Edwards, à partir de la note 3 du chapitre 4 (oui, celle où vous auriez pu référencer Un sacré bout de chemin, ah non, arrête avec ça maintenant) : Banjo: A Story without a Plot a été traduit deux fois, par Ida Treat et Paul Vaillant-Couturier en 1931, puis par Michel Fabre en 1999 ; Home to Harlem a été traduit deux fois, par Louis Guilloux en 1932, puis par Marie Brazilier et Romain Guillou (ça ne s’invente pas) en 2022, sous deux titres différents (Quartier noir vs Retour à Harlem). Il y a donc là, déjà, de quoi pas mal affoler les potentiomètres traductologiques.

Et il se trouve que, si j’ai un peu lu McKay en anglais jadis plutôt que naguère, je connais très mal la bibliographie autour de cet auteur majeur ; ma collègue Catherine Mazauric a organisé deux colloques avec la Banjo Society à Marseille, le plus récent en 2023, et c’est vers elle que je me tournerai si j’ai le temps d’approfondir cette question des retraductions (les retraductions sont autant dans ma ligne de mire que l’auto-traduction).

L’autre chose qui me frappe, c’est que deux romans ont été traduits deux fois, mais que d’autres textes de McKay restent non traduits en français, il me semble. Banana Bottom a été traduit en 1934, mais il y a sans doute à reprendre le chantier. Pour ce qui est d’Ida Treat, co-traductrice de la première édition français de Banjo, plusieurs sites indiquent erronément son nom comme Ida Trent. Il doit d’agir de la personne que le SUDOC référence comme TREAT, Frances Ida et que la BNF référence comme Ida Treat-Bergeret, car les dates de naissance et de mort sont les mêmes (1889-1978).

18:38 Publié dans 2025, Questions, parenthèses, omissions, WAW | Lien permanent | Commentaires (0)

vendredi, 14 mars 2025

Profaner Ananda (Annie Ferret / Sami Tchak)

Il y a quelques semaines, j'ai découvert qu'allait paraître un ouvrage au titre presque énigmatique, Profaner Ananda. Même si j'étais en droit de douter qu'il s'agisse bel et bien de l'écrivaine Ananda Devi, l'identité des deux comparses embarqué·es dans ce projet, Sami Tchak et Annie Ferret, m’a vite dessillé les yeux. J'ai acheté le livre dès sa parution, la semaine dernière, intrigué plus encore par la quatrième de couverture sur laquelle figure une citation introductive d’Ananda Devi elle-même : « Ce livre est notre “enfant d’âme” à tous les trois, comme le dirait Henri Michaux. C’est la confluence ultime de nos trois écritures, de nos trois personnes, de nos trois corps. » Voilà un blurb qui a tout l’air d’un endorsement, validation par l’écrivaine elle-même, paraphe co-signant la profanation. Il faut dire que profaner la profanatrice (si tant est qu’on veuille lire ainsi l’œuvre certes transgressive et audacieuse de Devi) soit plus proche du poisson rouge tournant du bocal que de l’acte fondateur d’une nouvelle esthétique. On peut également voir dans ces deux phrases une reprise de contrôle : après tout, le prénom d’Ananda figure en plus hautes lettres que les noms des deux comparses Annie et Sami. Reprendre le contrôle, Ananda Devi a toujours su le faire, aussi vis-à-vis de Sami Tchak, n’est-ce pas, dans Les hommes qui me parlent, grand grand grand livre. Y a-t-il encore cannibalisme littéraire (ou littéral) quand on ne sait plus qui tient la fourchette ?

J’ai obtenu, avant même d’avoir lu le livre – et ce en dépit du fait que je me contrefiche habituellement des dédicaces qui me paraissent de simples contremarques – un mot d’Annie Ferret sur la page de titre, n’ai pas osé – quoique je l’aie suggéré en blaguant – demander à Devi elle-même d’apposer son sceau au même lieu, et verrai peut-être demain, au Salon du Livre Africain, Sami Tchak (que je n’ai jamais rencontré mais que je suis sur Facebook depuis bien longtemps), afin de lui demander le sien.

Entre-temps, j’ai lu.

Eh bien, sachez qu’Annie Ferret et Sami Tchak sont de fort mauvais·es professeur·es d'algèbre. Partant d'une équation à trois inconnues, iels ont produit un texte en forme de résolution qui multiplie les dédoublements de chaque inconnue : x’, y’, z’, x’’, y’’, z’’ etc. À la fin, bien sûr, on n'a pas seulement reposé la craie dans la glissière : on a dévissé le tableau noir, dont on sait qu'il est en fait vert bouteille, pour le décrocher du mur, ou l'en arracher. Il a fallu accepter que les inconnues deviennent connues, connaissance, sans révéler leur chiffre, et que ni craie ni tableau ne rimeront à rien ici. C'est qu'avec la profanation, on part forcément du fanum. Le cercle, c’est le fanum, pas seulement la marque de café sur la table en bois dont il faut sortir (p. 86), mais l'espace sacré réservé aux prêtres de la divinité. Si on profane, le système ecclésiastique voudrait nous faire accroire qu'on a violé la sacralité d'une divinité, alors que matériellement on a simplement marché dans le lieu réservé aux gardiens du temple. Et c'est amusant, vu qu'Annie Ferret et Sami Tchak se (re)présentent en proches, en intimes d'Ananda Devi : elle est loin d'être une inconnue, ils connaissent la personne avec ses livres.

Ce sont donc eux, les gardien·nes du temple, à cette aune. Et vu qu’Ananda n'est pas – iels s'assurent de jouer avec cela – divine, cela signifie donc que le texte est une invitation démocratique à toute personne à qui Ananda Devi n'est pas connue (pour qui Ananda Devi, en tant que personne, est une inconnue) à s'approprier le fanum, à y pénétrer, et à devenir regardien du temple. On ne garde plus, on regarde. En profanant, on s’avance, ce qui signifie qu’on prend d’autres perspectives. Autant de gardien·nes que de lecteurices des livres d’Ananda Devi : Sami Tchak et Annie Ferret se sont auto-dénoncé·es comme faux prêtres d'un culte véritable. Car le culte, c'est cultiver. Profaner = cultiver. En voici bien une autre (équation).

Annie Ferret et Sami Tchak se sont partagé le livre, à savoir que la première partie est de l'une, et la seconde de l'autre, dans des styles tout à fait distincts. J'avais d'abord pensé que les textes seraient mélangés, indiscernables sinon indissociables, mais il n'en est rien ; le sommaire, qui indique à la page 123 qui a écrit quoi, paraît bien superflu. Annie Ferret propose un dialogue entre deux Ananda qui réinvente – en le lyricisant – le modèle beckettien du couple impossible, mais elle le fait précéder d’un texte majeur, également, dans lequel je vois la première proposition selon laquelle la profanation naît ou naquit, au sein de l’œuvre de Devi même, d’une chambre d’échos infinie :

« Cette folie a une origine bien définie. Elle a à voir, je dirais, avec un talent de ventriloque. Parce que ces personnages l'envahissent jusqu'à la submerger. Si on le lui demande, Ananda Devi avoue en effet qu'ils naissent en elle, et c'est vrai qu'ils l’habitent, que des voix s'écoulent de leur gorge à la sienne, des voix, afflux de sang et flot de vie, de mots, un discours souvent brutal ou violent et qui expulse en saccades les chapitres de leur existence torturée. » (p. 23)

Dans la fiction à tiroirs imaginée par Sami Tchak à partir de la nuit de Naples déjà narrée plusieurs fois, en particulier par Ananda Devi elle-même dans la postface des Fables du moineau de Sami Tchak (2019), on retrouve un dispositif vertigineux de cannibalisme littéraire auto- et hétérofictionnel dont on peut juger qu’il fait violence au personnage – qui sait, à la personne – d’Ananda Devi. Celle-ci l’a confiée en marge du festival Atlantide : « si j’avais été plus jeune, j’aurais refusé que ce texte soit publié tel quel, je crois ». Et pourtant, il m’a paru, que l’acte de révélation, d’exposition, le plus criant outing se trouve dans la partie du diptyque conçue par Annie Ferret (il faudrait citer toute la page 59, je ne le fais pas afin que vous alliez voir le livre par vous-mêmes).

Pour renvoyer aussi, sans les citer textuellement, à un ensemble de pages du volet Sami Tchak, je signalerai le quatrième de ses sept chapitres, qui s’intitule “De la postérité et de la lecture” (pp. 101-106). Ce long développement m'a paru extrêmement important, pour ce qu'il dit du rapport entre écriture et lecture, bien sûr, mais aussi parce que le style, le rythme et la modalité même de l'argumentation m'ont paru sous l'influence d’André Breton, pas forcément celui de Nadja, mais plutôt des Vases communicants, s'il faut distinguer. Il y a là une exigence critique et l'ouverture d'une faille qui suppose qu’en système de profanation/ cannibalisation, la parenthèse n'est jamais refermable. De même, le bilan ne peut jamais être un bilan ; il n'y a pas de clôture (p. 98).

Je clos ce billet très impromptu, et donc à rouvrir lui aussi, par un petit agacement : l’emploi, par Sami Tchak, de la métaphore de la ménopause pour parler du risque d’assèchement de la création. Et encore, si ce n’était qu’une métaphore, mais on y décèle plutôt une analogie, une mise en correspondance ; l’œuvre d’Ananda Devi, qu’on la profane ou pas, qu’on en soit ou non adepte (c’est-à-dire placé au plus près), nous enseigne, je crois, à faire autrement cas des corps féminins et de leur possible mise en texte, des risques de leur mise en scène en régime patriarcal.

Annie Ferret, Sami Tchak.

Profaner Ananda. Gallimard, Continents noirs, 2025.

10:08 Publié dans 2025, Affres extatiques, Ecrit(o)ures, Gertrude oder Wilhelm, Lect(o)ures, WAW | Lien permanent | Commentaires (1)

mardi, 04 mars 2025

04032025

Hier, c’est parti dans tous les sens, et je n’ai ni fini de saisir les quelques citations ou idées glanées dans Chartier, ni poursuivi le dépouillement de ce que j’avais trouvé en commençant de relire Empreintes, et au point même d’avoir interrompu depuis 48 heures cette relecture ; ça ne va pas du tout. Je dois avoir fini de relire Empreintes dimanche prochain, et comme, de façon imprévue, je vais aller de jeudi à samedi à Nantes pour le festival Atlantide, ça signifie un gros coup de collier aujourd’hui et demain.

Cela fait plusieurs semaines que je n’ai relancé personne pour Amma Darko. Mais qui relancer ? J’en viens à me dire que mon essai pourrait être aussi intéressant à partir du texte allemand de Cobwebs et Stray Heart, c’est-à-dire à partir de cette absence du texte anglais. Peut-être, mais toute la partie où je me voyais procéder à une critique traductologique, pour ne rien dire de l’espoir qui commençait à naître de rendre ces deux textes introuvables – une fois trouvés – disponibles pour le lectorat anglophone, tout ça tombe aux oubliettes.

10:20 Publié dans 2025, Affres extatiques, WAW | Lien permanent | Commentaires (0)

dimanche, 02 mars 2025

02032025

Lu le « Que sais-je » de Michaël Oustinoff sur la traduction, que j’avais récupéré à la B.U. qui l’envoyait au pilon : il s’agit de la 6e édition, de 2018, mais rien n’a été changé, je pense, au texte de 2003. C’est globalement médiocre, même si ça rafraîchit un peu les idées. Le problème que je me pose, par rapport à mon projet, c’est de savoir si ça a une quelconque utilité de montrer en quoi certaines des grandes théories (Steiner, Ricoeur, Cassin) n’ont aucun intérêt pour mon sujet car elles réfléchissent à partir du champ des langues européennes et de rapports interlinguistiques non coloniaux, donc à côté de la plaque. Perte de temps ? peut-être pas, mais ça m’entraînerait dans un autre livre : ce qu’il faut, en fait, c’est que je trouve ou retrouve les articles et les livres qui ont déjà fait ça, une approche décolonisant la traductologie en quelque sorte.

Cela posé, je continue de trouver que la théorie de la traduction/hospitalité de Ricoeur est une gigantesque connerie, même dans son champ.

19:17 Publié dans 2025, Autoportraiture, WAW | Lien permanent | Commentaires (0)

jeudi, 27 février 2025

27022025 — le MAAOA, une décolonialité de façade

Avant-hier, à Marseille, j’ai visité notamment le MAAOA (Musée d’Arts Africains, Océaniens et Amérindiens). Il se répartit sur trois très grandes salles, dans le Centre de la Vieille-Charité.

J’ai commencé par les collections d’objets et d’œuvres africain·es, avant de me rendre dans la salle consacrée à l’Océanie (dans laquelle sont surtout exposées des œuvres de Polynésie — je suis passé plus vite dans la partie consacrée au Mexique). Dans la salle consacrée aux objets d'Océanie, il y a une vitrine dans laquelle est exposé un non-objet : dans une cage de verre tapissée de bleu, on ne voit rien, ou plutôt on voit qu’il n’y a aucun objet. Un cartouche indique sobrement que l’objet qu’on ne voit pas est une tête humaine tatouée toi moko, d’origine maorie.

À droite de la vitrine vide, un long texte intitulé « Restitution de patrimoine aux peuples d’origine » explique doctement, sur cinq paragraphes, que i) l’objet qui n’est pas exposé a une valeur sacrée pour les Maori ; ii) il appartient à une catégorie qui fit l’objet d’un « ignoble trafic jusqu’à son interdiction en 1831 » ; iii) « le MAAOA n’a jamais exposé ni reproduit la tête humaine toi moko présente dans la collection Gastaut » ; enfin, iv) « suite à la loi du 18 mai 2010 visant à autoriser la restitution par la France des têtes Maori à la Nouvelle-Zélande, la tête […] fut restituée en 2012… ».

Il va de soi que cette mise en évidence de l’histoire du pillage colonial et de la restitution d’objets est tout à fait capitale dans un musée, et qu’on ne peut que déplorer que cela soit souvent moins explicite. Pourtant, sans que le remède soit tout à fait pire que le mal, j’ai été en proie à un profond malaise après avoir lu ce texte.

En effet, qu’avais-je vu jusque-là ? Eh bien, pour commencer par les objets exposés tout près de cette spectaculaire vitrine vide, il y a des têtes réduites Shuar, des crânes surmodelés du Vanuatu etc. Donc des restes humains, des objets tout aussi incompatibles avec l’exhibition muséale, et même avec l’exposition en-dehors d’un cercle communautaire restreint. C’est d’ailleurs, à en croire plusieurs sites, le point commun de tous les objets de cette fameuse collection Gastaut : les 88 objets sont « des crânes, des têtes et des objets liés au crâne humain, sculptés, peints, surmodelés, gravés ». Le profond malaise qui s’est emparé de moi vient de l’hypocrisie que constitue la vitrine vide : pour 87 objets qui furent aussi l’objet de pillages et de trafics, au point de se retrouver dans la collection privée d’un neurologue français de la seconde moitié du 20e siècle (comment ne pas penser au livre génial de Delphine Peiretti-Courtis, Corps noirs et médecins blancs ?), le fait d’en restituer un seul vaut-il exemption générale ? En quoi les cultures du Vanuatu ou d’Amérique du Sud dont le MAAOA expose encore les objets rituels sont-elles plus désacralisables que la culture des Maori ? À ce niveau de foutage de gueule, je m’attends à ce que d’autres affirmations du fameux texte soient tout aussi fantaisistes : si on cherche, se rendra-t-on compte, par exemple, que le MAAOA a, en fait, « exposé et reproduit la tête humaine toi moko » à un moment de son histoire ?

Je l’ai dit, j’avais visité la salle des œuvres africaines avant, et j’y avais pris de nombreuses notes, car en dépit d’une muséographie « moderne » et de phrases soucieuses de montrer qu’on en avait fini du regard ethnocentrique colonial, tout reste à faire. Pour le dire clairement : les textes de cadrage proclament qu’on en a fini de la vision suprémaciste, tandis qu’affleure, presque à chaque objet, un impensé colonial généralisé.

Prenons quelques exemples parmi tant d’autres.

1/ Il est indiqué que la pipe d’apparat Bamum exposée a « vraisemblablement appartenu au sultan Njoya ». Il se trouve que je connais bien le contexte historique et architectural, car le sultan Njoya est, entre autres, le protagoniste principal de Mont-Plaisant, un des quatre romans de Patrice Nganang autour duquel tourne mon gros projet de recherche actuel. Ibrahim Njoya a-t-il donné une de ses pipes ? à qui ? dans quelles circonstances ?

2/ Le MAAOA expose une autre pipe, ayant appartenu, celle-là, au roi Glélé, dixième roi d’Abomey et père du célèbre Béhanzin, dont on sait comment les Français le chassèrent de son royaume et le condamnèrent à l’exil. Tout cela n’est absolument pas dit, d’ailleurs : pour le visiteur lambda, c’est la pipe du roi Glélé, dont on nous donne juste les dates de règne et l’origine géographique (« Fon, Bénin »). Il ne faudrait pas que qui que ce soit fasse un rapprochement avec les pillages massifs perpétrés contre ce royaume, au point que le « trésor de Behanzin » a été restitué récemment au Bénin. Rappelons que la France a rendu 27 œuvres emblématiques, mais continue de s’accaparer plusieurs milliers d’objets que réclame le Bénin.

Au hasard, y aurait-il la pipe de Glélé parmi ces objets ? Autant dire qu’avec ce genre de muséographie, je n’étais, avant même d’avoir lu le très solennel texte « Restitution de patrimoine aux peuples d’origine », pas trop prêt à me laisser embobiner…

3/ Les panneaux d’information restent peu diserts sur les conditions dans lesquelles le principal collectionneur privé, Léonce-Pierre Guerre (“grand collectionneur d'art africain et fasciné par ce continent depuis l'âge de douze ans”, c'est-y-pas chou ça), a acquis les objets avant d’en faire don à la ville de Marseille.

4/ Trois citations viennent clore le panneau d’information principal qui tente de contextualiser – en expliquant que toute cette époque est révolue – la façon dont les musées européens ont longtemps exposé ces objets en les inscrivant dans « l’art primitif ». Ces trois citations sont respectivement : deux phrases de Ludwig Wittgenstein (non sourcées) ; un proverbe africain ; deux phrases de Victor Segalen (non sourcées).

Je n’ai pas précisé que le proverbe africain n’était pas sourcé, car c’est ici, bien entendu, l’expression « proverbe africain » elle-même qui est significative. Expliquer d’un côté qu’on reconnaît désormais la valeur pleine et entière des œuvres exposées dans la salle au même plan que les chefs-d’œuvre de l’art « occidental », puis citer un « proverbe africain », ça revient, pour un défenseur de foot, à détourner un ballon en corner puis à marquer deux fois contre son camp : difficile de dire si c’est plus ridicule qu’abject. De fait, ce que signifie ce panneau, c’est que les productions culturelles européennes sont individualisables et spécifiques, mais que i) la culture du continent africain se réduit à des proverbes – ce trope même est déjà raciste – ; ii) bien que chaque cartouche assigne une origine ethnique et géographique à chaque objet, il reste possible de citer un proverbe « africain » comme si l’Afrique était un tout homogène.

Par conséquent, il devient urgent que les personnes qui s'occupent de telles collections comprennent qu'il ne peut suffire de « déplier l'histoire coloniale à partir des collections muséales », mais qu'il faut, avec courage et profondeur scientifique, déconstruire (et évacuer) les impensés coloniaux de la muséographie contemporaine.

17:14 Publié dans 2025, Affres extatiques, Hors Touraine, Indignations, WAW | Lien permanent | Commentaires (0)

lundi, 24 février 2025

24022025 - quinze notules en lisant Ilan Stavans

Dans le train qui va bientôt partir de la gare de Saint-Pierre-des-Corps, j’ai posé, derrière l’écran de cet ordinateur portable, le livre que j’ai commencé à lire, la traduction française (par Sylvie Kleiman-Lafon) du livre d’Ilan Stavans, Sur l’auto-traduction (Hermann, 2022). Selon ma manie, mais plus encore ici vu que cette lecture est en lien direct avec mes recherches du moment, j’ai commencé à griffonner des bouts de citation et des numéros de page sur une feuille volante. Comme le billet que j’ai pondu hier soir à la va-vite est vraiment très foutraque, et comme je l’ai publié tel quel en connaissance de cause, c’est-à-dire parce que, si j’avais voulu revenir au roman de Belcourt après mon retour de Marseille, il m’aurait fallu dix fois plus de travail qu’à chaud, voici ce que j’ai à écrire sous forme de faits et de notations numérotées :

(1) Je me suis procuré ce livre car il m’a été conseillé par Louis Pichot dans les commentaires de la troisième émission de radio I Love Mes Cheveux enregistrée le 3 février avec Bayan Ramdani.

(2) Je me le suis procuré en français, et non en anglais, car :

(2a) sans l’avoir rencontrée, j’échange depuis plusieurs années avec la traductrice (SKL) sur les réseaux sociaux ;

(2b) lire dans une cinquième langue un essai sur la traduction et le plurilinguisme écrit par quelqu’un qui dit naviguer entre quatre langues est séduisant en soi.

(3) On ne fait jamais assez de promotion pour son propre travail. Ainsi, je suis sûr que je suivais déjà attentivement les publications de SKL en 2022, mais ce livre m’avait échappé. Je ne dis pas qu’elle n’en a pas parlé et qu’elle n’en a pas signalé la parution. Je dis qu’elle aurait dû matraquer

(4) En conséquence de quoi je rappelle que je me trouve dans un train pour Marseille car je vais donner une séance de séminaire demain à l’E.H.E.S.S. au sujet de mes deux traductions, Une histoire des Noirs d’Europe d’Olivette Otele (Albin Michel, 2022) et Noires origines de Howard French (Calmann-Lévy, 2024). Lisez-les, faites-les connaître !

(5) Trêve de plaisanterie, l’ouvrage de Stavans est en fait un recueil d’articles. Il y reprend un certain nombre de ses chroniques, préfaces, billets etc. Seul le premier chapitre, de moins de dix pages, porte spécifiquement sur l’auto-traduction. Bonne nouvelle : je vais pouvoir m’en servir.

(6) En écrivant ce billet, j’ai commis deux fautes de frappe lors de mes saisies du mot auto-traduction: autor-traduction et aito-traduction. Je vois comment je peux faire jouer et signifier le premier néologisme, mais le second m’interloque.

(7) Dès la première page du premier chapitre, j’ai aimé que la traductrice ait marqué le texte de son empreinte avec un passé surcomposé. Ce temps, qui me rappelle toujours mon grand-père maternel, est sous-employé par les traducteurices.

(8) Dans le premier essai de la troisième partie, qui reprend notamment le texte d’une conférence sur la traduction prononcée par Stavans en Chine, il y a une proposition avec laquelle je suis plutôt d’accord (et que je trouve, à cet égard, stimulante) et une proposition, placée immédiatement après la précédente, et avec laquelle je suis radicalement en désaccord (et qui pourrait constituer, de façon plus stimulante encore, le point de départ de toute une partie de ma réflexion sur la tritralogie de Nganang).

(9) Dans la chronique consacrée aux erreurs résultant du logiciel d’autocorrection des téléphones, qui n’a pas en soi grand intérêt (et qui est déjà très obsolète), il y a probablement une prouesse de traduction de SKL : à la page 49, elle propose une chaîne parler / panier / parier / planer dont je n’imagine pas du tout à quoi elle correspond dans le texte anglais.

(10) Dans l’essai qui donne son titre au livre, Stavans (enfin, Stavans traduit par SKL) dit ceci :

« Le principal bénéfice du multilinguisme est un sentiment de libertés, de possibilités infinies. Le principal inconvénient est un sentiment de vivre comme en suspension, de n’appartenir à aucun endroit en particulier. » (p. 17)

(11) En notant cette phrase, je me suis dit qu’il allait falloir que je fasse des recherches sur les différences entre plurilinguisme et multilinguisme.

(12) Les deux dernières phrases de ce même essai (que je recopierai plutôt dans mon fichier de recherche) parlent d’une « traduction dépourvue de texte original » (p. 19). Mutatis (multe) mutandis, on ne saurait mieux décrire mon « extatique tourment » en relisant et travaillant le texte allemand des deux romans d’Amma Darko.

(13) Suite à ma notation n° 8, d’aucun-es doivent ici se demander quelles sont les deux propositions que j’approuve et réprouve respectivement. Les voici donc :

(13a) « un traducteur ne s’épanouit pas dans la contradiction, même si la contradiction est au cœur de l’acte de traduire » (p. 54)

(13b) « Traduire, c’est lancer un pont entre deux habitats linguistiques représentant chacun une culture différente. » (id.)

(14) Pour expliquer ce qui ne va pas dans la seconde proposition, il y a une version longue, qui sera peut-être un livre, ou plutôt un chapitre du livre que je projette d’écrire sur Aidoo, Darko et Nganang. Et une version brève, qui consiste à contredire l’idée d’homogénéité culturelle au sein d’une langue. Chaque habitat linguistique (et même là, l’homogénéité n’est pas juste) représente plusieurs cultures différentes, et, souvent un faisceau indémêlable de plusieurs acceptions culturelles au sein d’un idiome pluriel.

(15) Le chef de bord vient de dire qu’il restait 135 kilomètres avant Paris, ce qui signifie qu’à la vitesse du TGV il me reste à peine le temps d’achever ce billet, de me connecter au WiFi du train et de publier ces 15 notules.

13:07 Publié dans 2025, ILMC, WAW | Lien permanent | Commentaires (0)

dimanche, 23 février 2025

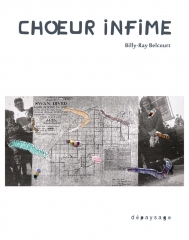

23022025 (Chœur infime - Billy-Ray-Belcourt, Dépaysage 2025)

Les éditions Dépaysage viennent de publier la traduction du premier roman d’un poète et professeur de creative writing appartenant à la nation crie d’Alberta, Billy-Ray Belcourt. Je n’avais pas entendu parler auparavant de cet écrivain, dont j’ai donc découvert l’œuvre en français canadien, grâce à la traduction de Mishka Lavigne et sous le titre français Chœur infime (2025) [A Minor Chorus (2022) – chœur en do mineur / chœur mineur].

J’ai énormément aimé ce livre, qui rejoint un certain nombre de mes préoccupations en matière de décolonialité, mais pas seulement. En effet, le roman prend la forme d’une enquête et d’un retour au pays pour un jeune doctorant qui interrompt sa thèse pour aller interroger et même, plutôt, écouter ses proches qui ont grandi dans la même réserve que lui : en ce sens, il s’agit d’un témoignage sur les discriminations et sur l’histoire complexe des communautés et des individus autochtones dans le Canada contemporain, mais, plus encore, il s’agit d’un journal de création tout au long duquel le narrateur tente d’inventer une forme et d’aborder, avec lucidité et espérance, le deuil de sa jeunesse et d’un certain nombre d’illusions. Une seule de mes attentes a été un peu déçue, car, si la quatrième de couverture présente l’auteur comme un « poète bispirituel de la Première Nation crie de Driftpile, en Alberta », sa réflexion porte plutôt conventionnellement sur l’homosexualité : même le terme de queer, plus eurocentré, est employé dans un sens assez restrictif. Il se trouve que la notion de two-spirit, qui est très particulière, permet habituellement de penser (et surtout de concevoir esthétiquement – c’est tout le propos de Billy-Ray Belcourt) la rupture avec l’hétéronormativité de façon novatrice : ici, à l'inverse d'un poème de 2018 très riche sur ce point, c’est sans doute codé ou implicite, et je pense même que c’est un choix de refuser l’anthropologisation d’un vécu intime personnel. [Intime : c’est l’importance politique de cette dimension qui rend si précieux le choix de l’adjectif infime dans le titre français.]

Si je commence par le dernier (onzième) chapitre, dans lequel le narrateur rend visite à son cousin Jack en prison, on y trouve ce qui est un des points d’aboutissement du genre de roman qu’il souhaite conceptualiser : « C’est notre devoir, ai-je pensé, de nous rebeller contre l’embellissement de la violence. J’ai tout de suite reconnu en cela la raison d’être du roman de la contre-culture. » (p. 183).

Ce qui m’intéresse, ici, c’est que cette notation intervient au terme d’une réflexion qui s’amorce par l’analogie « bizarre » entre roman et espace carcéral : « Bizarrement, je me suis mis à penser à la façon dont les romans présentaient parfois l’existence et les sentiments humains avec tant de précision qu’un personnage pouvait sembler emprisonné dans une structure sans agentivité. Ce n’était analogue à une prison d’aucune façon, mais dans mon esprit, on aurait dit que ça soulignait à quel point les gens normaux, les auteurices en fait, jouaient le rôle de gardiens de sécurité ou d’agents correctionnels sous les couverts de la littérature. » (pp. 181-2 – je vais aller piocher le texte anglais de la première phrase pour l’ajouter à ma réflexion sur Amma Darko). Il y a, dans cette esquisse d’analogie, la possibilité de structures romanesques normatives auxquelles s’opposent de contre-structures laissant les personnages libres de leur agentivité, sans doute un prolongement (inattendu, vu la figure que je m’apprête à convoquer) de l’opposition que faisait Ford Madox Ford entre nuvvle et novel. De fait, ça devient une conviction forte pour moi que les modernistes, même trèèès européens, ont aussi ouvert l’espace romanesque aux expérimentations de décentrement qui permettent aux personnages de dialoguer/dialogiser dans une structure réellement démocratique, voire anarchique. Justement, ce qui se passe dans les premiers romans de Darko relève assez de cela.

C’est là une réponse possible à la piste proposée dans le chapitre II : « Et si l’acte d’écrire un roman, me suis-je demandé, permettait de pratiquer un mode de vie qui réfutait les brutalités de la race, du genre, de l’hétéro et de l’homonormativité, du capital et de la propriété ? » (p. 39). Mieux, même, le texte même du livre met en pratique, de façon continuelle et discontinue, l’idée, énoncée plus tôt encore, au chapitre I, selon laquelle la prose (romanesque) et la théorie sont semblables en ce que « les deux nous demandent de refuser le romantisme du présent » (p. 23). L’ambivalence constante de la fonction du roman rejaillit sur l’écrivain : après sa rencontre avec sa grand-tante, la kokum de Jack, il remarque qu’il est « devenu l’écrivain de la famille, et, par le fait même, son historien, son coroner » (p. 69). Comme le confirme le glossaire, le coroner n’est pas n’importe quel enquêteur : c’est, dans la gradation ascendante que propose la phrase de Belcourt, un policier constitué historien de faits tragiques ou macabres. La tragédie, bien sûr, c’est celle de la racisation, c’est-à-dire tout d’abord l’histoire du vol des terres et du pouvoir même d’agir, puis la longue litanie des exactions, comme dans les tristement célèbres « pensionnats autochtones », qui font l’objet du magnifique chapitre VII. Cependant, l’invention d’un roman qui refuse d’embellir la violence implique aussi de frayer avec la langue coloniale qu’est l’anglais :

Mes propres angoisses au sujet du roman avaient à voir avec mon soupçon que l’anglais était une langue trop compromise pour engendrer un portrait de la vie autochtone qui ne fût pas imprégné des fantasmes coloniaux de notre délabrement. Peu de choses dans mon arsenal m’apparaissaient assez vastes pour combattre des siècles de lectures qui faisaient des peuples autochtones des bombes. Comment plutôt faire d’un roman une bombe ? Comment planter un roman dans l’infrastructure morale d’une nation corrompue ? Comment écrire des phrases qui font tic-tac, tic-tac ? (pp. 40-1 — et en recopiant ces phrases, je pense cette fois-ci à Patrice Nganang, tout m’y ramène).

En dépit d’un parti pris esthétique et narratif très différent, j’ai beaucoup pensé à ma lecture récente de Debra Dank (We Come with This Place, 2022 – texte fondamental des littératures aborigènes contemporaines), notamment au détour de ce propos que le narrateur attribue à sa tante Lena :

« Hmm, surtout pour nous, les Autochtones. Si n’importe quel·le Autochtone consignait sur papier les circonstances de sa vie, de l’enfance à la vieillesse, ça ferait un meilleur roman que n’importe quoi écrit par un gars blanc. Nous avons ri. Une femme s’est penchée vers nous comme pour participer à l’allégresse. » (p. 160)

Je clos ces notes en vrac sous deux aspects :

-

- en « cochant » les pages 116-122 et le très beau développement sur « la notion queer de la maternité », qui voit dans la « fonction maternelle » la capacité à faire émerger un nous collectif et à « s’en occuper comme un jardin

- en indiquant le motif de la terre et l’impératif de « se déterrer de soi » (p. 161 – reprenant p. 91, p. 112), que je développerai si j’ai le temps d’aller creuser dans le texte anglais

21:44 Publié dans 2025, Lect(o)ures, WAW | Lien permanent | Commentaires (0)

vendredi, 07 février 2025

07022025

Pour tenir le rythme de publication d’un billet par jour ici, j’ai un peu triché hier en publiant uniquement ma revue de presse. J’ai bien avancé dans Spinnweben – qui montre décidément qu’Amma Darko est une des écrivaines qui écrit le plus explicitement et surtout le plus matter-of-factly du monde sur la sexualité et surtout le plaisir féminin – et aussi dans Death of the Author, qui s’effiloche au fur et à mesure de la lecture. J’attends de voir ce que vont donner les 150 et quelques pages qu’il me reste à lire mais je crains que Lagoon ne reste, et de loin, son livre le plus abouti : après tout, ce n’est pas très grave – beaucoup d’écrivain·es donneraient tout pour avoir écrit ne serait-ce qu’un seul livre comme Lagoon. L’ironie, avec Okorafor, est qu’elle est surtout célébrée et connue pour Binti, Who Fears Death… et peut-être pour ce nouvel opus, qui a fait l’objet d’une campagne médiatique assez énorme.

Mon problème est que je voudrais passer mes journées à lire, traduire et faire des recherches sur les textes qui le méritent (ainsi, d’exhumer ou de tenter d’exhumer les deux manuscrits inédits de Darko), mais que chacune de ces trois activités serait, normalement, à temps plein. (Et je n'évoque même pas l'enseignement, que j'adore même si cette activité est en suspens pour moi ce semestre.)

Le soir, nous sommes allés écouter l’orchestre Francis-Poulenc, qui donnait plusieurs pièces en décomposant les différentes phalanges de l’orchestre : une pièce pour 13 percussions (Ionisation de Varèse), deux suites pour cuivres (dont trois extraits des Brass Cats de Chris Hazell), trois pièces brèves pour cordes et enfin la Sérénade de Strauss pour bois et vents (dans laquelle jouait Odilon).

10:46 Publié dans 2025, Affres extatiques, Autres gammes, Lect(o)ures, WAW | Lien permanent | Commentaires (0)

jeudi, 23 janvier 2025

23012025

Retour à Tours. Il faisait très beau et très doux à Dax comme à Bordeaux.

La rencontre aux Temps sauvages autour de ma traduction de Born in Blackness ne s’est pas très bien passée. J’étais plutôt déçu car je n’ai pas été à la hauteur du tout, usurpant la confiance que m’a fait le libraire, Nicolas, qui est un jeune homme charmant, très cordial et très fin. Surtout je n'avais pas assez préparé, ou pas ce qu'il fallait. J'avais bien rédigé quelque chose de synthétique, mais le livre traite d'énormément de périodes et de lieux, et il y avait dans la salle des personnes qui ne connaissaient absolument rien – je pense – au sujet, et qui ont dû être complètement perdues...

Lors des questions, je me suis un peu rattrapé (j’espère). La librairie était pleine, en tout cas (environ 25 personnes), et j'espère ne pas avoir totalement embrouillé l'esprit de (ni avoir trop fait perdre de temps à) ces personnes

23:50 Publié dans 2025, WAW | Lien permanent | Commentaires (0)

mercredi, 15 janvier 2025

15012025 (ILMC & NdT)

La première de mon émission de radio, I LOVE MES CHEVEUX, est donc enfin en ligne. Elle a été enregistrée en direct avant-hier, lundi. Pour la petite histoire, on entend mal la musique de générique au début, mais je compte améliorer cela la prochaine fois ; de même, il y a un blanc étrange vers 4'50" : j'étais perturbé de voir Mélissa modifier des réglages sur les manettes car on entendait mal le retour dans les casques, apparemment...

L’idée est d’en enregistrer deux ou trois par mois ; normalement, j’ai mon programme d’invité·es jusqu’en mars. Il est essentiel pour moi que cette émission ne se résume pas à inviter des traducteurices et à parler de leurs traductions : d’excellentes émissions et podcasts existent déjà avec cette ligne éditoriale. Mon souhait, depuis que j’ai conçu le projet, est de tout articuler autour du territoire, donc de l’université bien sûr (c’est Radio Campus Tours) et plus généralement de la métropole tourangelle. Je ne penserai avoir atteint mon but que lorsque des représentant·es de toutes les catégories de personnel et des étudiant·es de toutes les filières seront venu·es parler au micro.

Une des questions presque marginales qui s’est posée, lors d’un échange avec Louison Millet autour de la traduction d’un mot coréen que je ne saurais ni restituer en hangeul ni donner en transcription, et dont elle disait qu’il n’était pas traduisible en français, en particulier en raison de ses connotations historiques, est celle des notes du traducteur ou de la traductrice. C’est un vaste sujet, et une question à laquelle, comme toute personne qui traduit ou qui lit des traductions, je réfléchis depuis longtemps.

Il est impossible de faire le tour de cette question dans un billet de blog, mais disons qu’il y a grosso modo deux écoles, et, au sein de ces écoles, cinquante nuances, bien sûr. D’une part, l’idée que la NdT est un aveu d’échec, une scorie à éviter à tout prix, et c’est souvent le cas des éditeurices, qui préfèrent, le cas échéant, ouvrir un espace à læ traducteurice, par exemple une postface permettant d’expliquer et de justifier certains choix ; cette idée a notamment une certaine pertinence pour la traduction de textes littéraires, dans la mesure où les idées (et donc les référents des mots) ne sont pas le seul, voire pas le principal objet/objectif du texte. D’autre part, il y a l’idée que la traduction est une opération intellectuelle et linguistique nécessaire, mais qu’elle est vouée en soi à ne pas permettre une nette et équivalente compréhension de tel mot ou de tel passage, contexte etc. : dans cette optique, la NdT se comprend comme un prolongement du texte traduit, qui donne un élément de compréhension primordial. Comme je le disais, ces deux positions admettent des nuances multiples : ainsi, Claire, avec qui j’en ai longuement parlé lundi soir, déplore que certaines traductions de textes issus de cultures non européennes finissent par anthropologiser le texte littéraire en le surchargeant de notes sans lesquelles le récit resterait en fait entièrement compréhensible en tant que récit, fût-ce au prix d’une certaine étrangeté/étrangèreté constitutive de sa lecture.

En quelque sorte, ces questionnements recoupent en partie le vieux débat (en partie stérile ou vicié) des « sourcistes » et des « ciblistes », ainsi que la question post-coloniale de l’inscription des mots ou phrases en langues non européennes dans des textes écrits en langues européennes (ce que Ngũgĩ wa Thiong’o nomme les littératures afro-européennes, cf Decolonising the Mind, pp. 26-7) : quel sens donner aux glossaires, aux équivalences intégrées, à ces différents dispositifs de mise à disposition du sens, et donc d’homogénéisation partielle ou total d’un texte hétérogène car profondément plurivocal (au sens bakhtinien) ? On touche là à mes obsessions de plusieurs années déjà, explorées dans plusieurs séminaires, et qui, au fond, trouvent à se réexprimer dans le gros projet de recherche dans lequel je m’embarque pour mon sabbatique.

Pour en revenir à la question des NdT, il faudra que je fouille un peu afin de voir si ça n’a pas été déjà fait, mais il y aurait certainement un colloque à organiser autour de ces questions, car, au-delà des questions essentielles de la transmission, de l’opacité, du « reste après traduction », ou des genres différents (la NdT est évidemment valorisée dans le cas des textes philosophiques, par ex.), la NdT, très entre autres, peut servir désormais de signal anti-IA, autrement dit la preuve qu’un·e traducteurice humain·e est à la manœuvre.

18:32 Publié dans 2025, ILMC, Translatology Snippets, WAW | Lien permanent | Commentaires (0)

mercredi, 08 janvier 2025

08012025

En fait, j’ai un boulot monstre cette semaine, et surtout plein de choses très différentes : copies de L3, préparation du dernier cours d’agrégation interne avec correction du concours blanc, faire la liste des notes pour le Mobil des étudiants de L2/L3, continuer mon chantier de recherche Nganang / Darko, et préparer la première de mon émission de radio.

Pour le chantier de recherche, j’ai écrit ce matin sur Facebook trois paragraphes pour accompagner le partage du dernier billet de Patrice Nganang, avant de copier-coller tout cela dans le document Word intitulé Chantier CRCT, qui, de carnet de bord, devient quasiment un dépotoir. Je me suis avisé que deux néologismes de ma brève publication, tritralogie et anthrop(aut)obiographie, pourraient requérir chacun un chapitre du très éventuel livre. Pour l’émission de radio, c’est amusant, car le document Word dans lequel je suis allé rechercher le visuel et l’argumentaire afin de créer le compte Instagram dédié (et y rédiger la première publication) s’intitule Proposition d’émission RCT : ainsi, deux sigles sans aucun rapport finissent par rythmer mon début d’année – d’une part, le Congé pour Recherche et Conversion Thématique (le talent de l’administration pour bricoler des intitulés absolument opaques n’a pas de limite), et d’autre part Radio Campus Tours (là, c’est transparent).

Bon, il faut que je me mette aux copies ou au bilan des notes, ou au corrigé du concours blanc, afin de pouvoir dire ce soir que j’ai aussi avancé sur la partie enseignement de mon activité (c’est la queue de comète du premier semestre).

09:12 Publié dans 2025, WAW | Lien permanent | Commentaires (0)

mardi, 31 décembre 2024

Des biais de Bruce King ?

Levé à cinq heures du matin, et réveillé bien avant : il y avait dix jours, je pense, que ce n’était pas arrivé, et ça ne tombe pas très bien, bien sûr, vu que nous réveillonnons ce soir etc.

Il faudrait faire le bilan de 2024 pour ce blog : double échec. Je ne me suis tenu ni aux publications régulières, ni au registre des livres lus, qui est parti en eau de boudin très vite. Pour 2025, si je retente cela, il faudrait que ce soit un registre, et rien d’autre : le titre, le nom de l’auteurice, éventuellement le genre et un avis en trois mots.

Pour le moment, je pourrais tricher en éclusant mes publications Facebook ou autres et en les sauvegardant ici, mais ça n’aurait guère de sens.

Repris hier, après interruption d'une semaine, cette monumentale biographie de Walcott, par Bruce King, récemment disparu. Au détour des chapitres 7-8, je note des biais colonialistes (impensés ?) ; il faudrait 1 note de blog pour expliquer...

Depuis, je suis parvenu au milieu du chapitre 12, et même si deux assez longs développements sur ce qui rapproche/oppose Walcott de Naipaul et Wilson Harris ont permis de nuancer la position de King, il n’en demeure pas moins que je suis sceptique sur ce biais. En l’espèce, outre le fait que King ne discute jamais vraiment la fascination de Walcott pour la poésie anglaise et la culture coloniale, il s’agissait, dans ce que j’ai noté hier, des financements. En effet, voici comment s’achève le chapitre 7 :

By the mid-1950s Rockefeller concern with postwar culture was being influenced by the Cold War. Funding was denied those suspected to be Communists, while support was available for those attending conferences organized by the Congress for Cultural Freedom. Funds were made available to overseas projects at the new universities and other institutions, as former colonies prepared for national independence. The sums were small and grants were carefully evaluated for the usefulness of the proposed projects and the chances of their succeeding; most projects were turned down, and the officers showed a remarkable nose for what proved to be worthwhile in the way of scholarship or creativity. In the past Rockefeller Foundation aid had gone to medical schools abroad to wipe out tropical diseases or to English departments for scholarly projects, so that aiding the new universities of the rapidly dissolving British Empire was not a major departure, and was in keeping with former interests. Only the context had changed.

Such help was given to the new University College of the West Indies, the University College of Ibadan, and other new universities, with the emphasis on medical schools and similar professional areas where research was likely to be beneficial to the public. To a lesser extent there was help establishing theatre departments, or the study of local culture. Cultural decolonization speeded up as local scholars and artists were encouraged by the attention and small grants they received. Wole Soyinka and Derek Walcott were among the beneficiaries. Both were unusually intelligent, educated in the Western classics, well read in Modernist classics, poets with a concern for the structure of texts and the ambiguities of words, and fascinated by myth; they were social democrats with a strong instinctive dislike of repression and therefore of Stalinism. Both dramatists created a modern regional literature by themselves researching part of the folk tradition and by using recent scholarship by others concerning local traditions. They were associated with the new university colleges, Soyinka with the University College of Ibadan, Walcott with the University College of the West Indies. Both opposed the backward-looking nationalism, traditionalism, and black racism that were at various times the ideology of some African and Caribbean governments, and both found it possible to be universalists with deep roots in their local culture. (pp. 126-7)

Il semble aller de soi que Walcott, comme Soyinka, a été choisi car son œuvre ne va pas à contre-courant des modèles eurocentrés et capitalistes. Même s’il s’agit là d’une vision réductrice de son œuvre, y compris à ses débuts, et même si on peut se réjouir que la Fondation Rockefeller ait financé ces deux immenses écrivains pour de mauvaises raisons, la question des liens troubles entre mécénat et adhésion à une partie des « valeurs coloniales » semble s’esquisser.

Or, au début du chapitre suivant, voici ce qu’écrit King à propos de la Caraïbe post-1945 :

The various nationalities, origins, shades, religions, and other social complexities, along with education, meant a place of rich differences rather than tightly held distinctions. In any case the distinctions of the past were breaking down. The American presence and base during the Second World War had brought money, opportunity, social mobility, and a casualness about class and race. It was a time, as the famous calypso had it, of working for the Yankee dollar; this could be done in many ways, as a driver, a builder, or on ones back. (p. 129)

Il semble, à lire les paragraphes suivants, que l’idée n’effleure même pas King que le métier d’écrivain puisse être, comme celui de chauffeur, de maçon ou de prostituée – je ne dis rien ici du sexisme ordinaire dans lequel baigne le livre –, pris dans l’économie, et que Walcott, comme d’autres, participe d’un système financier post- (et en grande partie néo-)colonial.

Bon, il y aurait beaucoup à creuser. Je n’ai encore lu qu’un tiers du livre de King, qui est une somme absolument précieuse, et malgré tout le profit (intellectuel) que j’en retire, en dépit de tout ce qu’il m’apprend, j’avoue qu’il me rend – et c’est tout à fait paradoxal – l’œuvre de Walcott plutôt moins sublime. Moi qui connais très peu le théâtre de Walcott, et qui connais le poète via Omeros, les Collected Poems 1948-1984 et un recueil plus tardif (The Prodigal), je dis souvent que Walcott est un des plus grands sans distinction de langue, d’époque ni de continent. C’est un immense poète, point barre ; il faudrait bien davantage que les coups d’aviron de King pour me le gâcher.

Par ailleurs, je suis assez stupéfait de découvrir aussi que des centaines de poèmes de Walcott restent indisponibles à la lecture, même en anglais, qu’aucune édition de ses œuvres complètes n’a été entreprise, semble-t-il. Walcott a écrit beaucoup d’articles pour la presse trinidadienne dans les années 1960 : jamais ces articles n’ont été repris en volume…

10:48 Publié dans 2024, Questions, parenthèses, omissions, WAW | Lien permanent | Commentaires (0)

lundi, 11 mars 2024

11032024

Épuisé… à quoi servent les vacances… à travailler.

Hier soir, j’ai fini de traduire le chapitre 37. Il me reste les dix pages du chapitre 38, les 9 pages d’épilogue et de remerciements, et surtout les 50 pages de notes (qui seront très mécaniques – j’ai gardé pour la fin toutes les notes de pures références bibliographiques).

Certes, le deadline est… aujourd’hui. Mais l’éditrice m’a dit qu’il n’y avait aucun problème pour m’accorder une semaine, voire davantage. Toutefois j’aimerais désormais en être débarrassé le plus vite possible. J’espère pouvoir faire des relectures dans le train mercredi et jeudi.

08:20 Publié dans 2024, WAW | Lien permanent | Commentaires (0)

jeudi, 07 mars 2024

07032024

12:26 Publié dans 2024, Chèvre, aucun risque, Translatology Snippets, WAW | Lien permanent | Commentaires (0)

lundi, 26 février 2024

26022024

Réveillé, sans doute par un cauchemar, que je ne me rappelle pas du tout. Du coup, levé à 5 h 35, ai éclusé une partie du travail en rade, dont les 9 fiches d’évaluation orale des L3 ; pour l’une d’entre elles, j’ai dû aller copier-coller pas moins de 35 prononciations dans l’OED, en hiérarchisant ensuite les types d’erreur dans la fiche — j’espère que l’étudiante va regarder ça de près et travailler ces mots en particulier, et, plus généralement, le placement accentuel.

07:36 Publié dans 2024, WAW | Lien permanent | Commentaires (0)

jeudi, 22 février 2024

22022024

Du mal à m’endormir (toujours à cause des restes de pharyngite), et réveillé très tôt (4 h peut-être (j’ai fini par me lever à 5 h)), nez pris par la sinusite ; cela fait deux mois ; j’en ai marre. Je vois la docteure aujourd’hui, pour qu’elle interprète le scanner d’hier (polypes ?). Pas à me plaindre : je me sens en forme et plutôt plein d’énergie (même si là, j’aurais aimé une nuit moins courte).

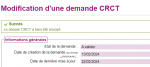

Par ailleurs, j’ai un peu de retard sur tous les fronts, et par exemple, même si c’est sans importance, dans ces carnets. J’ai même, ce matin, à la hâte, rempli les six dernières journées du carnet manuscrit. Malgré le travail je réussis à lire un peu (hier soir, 70 pages de l’essai de Didi-Huberman sur l’Arbeitsjournal de Brecht), et j’ai déposé dans les temps mon premier dossier de CRCT. Je crains de ne même pas obtenir un semestre.

Sinon, il me reste 140 pages à traduire avant le 31 mars, et alors que je vais intervenir dans deux séminaires, à Lyon et à Tours, en mars justement. Vu que je réussis à traduire 10-12 pages les « bons jours » ça a l’air simple… sauf que j’ai rarement plus de deux jours par semaine à consacrer à cette activité. Un coup de collier sur les dix jours de « vacances » s’impose. — Il y a aussi que je n’ai pas, dans ce décompte, inclus toutes les notes de bas de page, laissées en blanc pour le moment. Or, j’ai créé hier, dans le chapitre 27, le 300e appel de note. Miam !

06:18 Publié dans 2024, WAW | Lien permanent | Commentaires (0)

samedi, 17 février 2024

17022024

Pour cette Journée Portes ouvertes, nous n’étions pas – pour la première fois depuis près de vingt ans – en salle 32, mais en salle 12. Elle est plutôt plus agréable, même si le volume sonore, quand nous étions huit ou neuf simultanément à renseigner des lycéen·nes, était un peu pénible. Or, ça n’a presque pas désempli, même aux heures habituelles de désert (entre midi et deux et après 16 h). Les étudiant·es présent·es étaient super (comme toujours).

19:14 Publié dans 2024, WAW | Lien permanent | Commentaires (0)

lundi, 12 février 2024

12022024

J’ai retrouvé aujourd’hui, en cherchant autre chose dans un de mes comptes d’archivage gmail, un vieux tapuscrit de 2014, Le Moine qui arrouméguait, livre qu’il faudrait continuer à mettre en forme et compléter mais qui, même en le reparcourant dix ans plus tard, tient la route.

Traduit 14 pages (27 depuis samedi). —— Quelques coriacités.

18:24 Publié dans 2024, Ecrit(o)ures, WAW | Lien permanent | Commentaires (0)

mardi, 06 février 2024

06022024

Et dire que j’ai attendu d’avoir presque cinquante ans pour faire cours sur Jamaica Kincaid…

C’est à l’été 2022 que, sollicité par mes collègues responsables de la double licence anglais-espagnol pour proposer un cours sur « les littératures des Amériques » pour le module spécifique, en deuxième année. N’étant pas américaniste, mon premier réflexe a été : Caraïbes. Et puis : autrices. Et puis : pourquoi pas des autrices écrivant dans les deux langues de référence du diplôme (même si je n’ai jamais étudié l’espagnol). Et donc : autrices vivantes, hispanophones et anglophones, des Caraïbes.

Donc le tout premier recueil de Kincaid, pour faire simple (At the Bottom of the River). Et l’occasion d’aller piocher dans l’anthologie bilingue de Nancy Morejon avec traductions en anglais. Et j’ai découvert une géniale anthologie, dont j’ai fait acheter trois exemplaires à la B.U. : The Sea Needs No Ornament / El Mar No Necesita Ornamento.

Et donc lors du premier cours on avait tourné autour de “Girl”, et aujourd’hui autour d’“In the Night”. Car rien de moins juste que d’écrire que je « fais cours sur » Jamaica Kincaid. On pourrait passer des heures à lire et relire et parler de cette nouvelle en cinq parties. Mais j’ai attendu d’avoir presque cinquante ans.

18:13 Publié dans 2024, WAW | Lien permanent | Commentaires (0)

vendredi, 02 février 2024

02022024

Violet sur jaune sur orange, c’est dans la réglette du tableau noir vert bouteille de la salle 23 du site Fromont les seules craies, hormis deux minuscules morceaux de craie blanche, dont je me suis quand même servi – écrire à la craie, est-ce que ça me rajeunit ? n’est-ce pas, en un sens, inimaginable ? – car orange sur jaune sur violet, ça n’est pas ce qui se fait de plus visible, mais en fait finalement si, de sorte qu’au tableau on a pu lire, lisiblement :

Ben Okri

Africanfuturism

metafiction

knowledge as intuition

Garcia Marquez

11:48 Publié dans 2024, WAW | Lien permanent | Commentaires (0)