lundi, 25 mai 2020

In pulverem

Aujourd'hui, j'ai notamment fait le ménage dans les chambres de l'étage : A* prétend que sa chambre n'est pas en désordre, mais il fallait au moins épousseter les 4 ou 5 piles, les retirer du sol pour passer l'aspirateur etc. Comme il y a quelques jours au bord de la Loire, j'ai eu, en faisant la poussière, une crise d'éternuements suivie, pendant plusieurs heures, d'une sensation de brûlure aux yeux... deviendrais-je allergique ? cela expliquerait-il mes migraines ou douleurs à la glotte depuis quelque temps déjà ? ou la sinusite carabinée observée lors de l'IRM en février (et dont je n'étais même pas conscient) serait-elle due à des polypes ?

Pendant ce temps, C* et les garçons étaient partis faire un assez long tour en vélo, pour étrenner le nouveau vélo d'A*. O* est revenu en se traînant, épuisé ; il s'est avéré qu'il était parti (et a donc pédalé 20 ou 25 kilomètres) avec des pneus à plat...

J'évoquais la question de la cinéphilie hier ; au fond, c'est un concept qui ne veut pas dire grand chose. Le mot cinéphile désigne-t-il quelqu'un qui aime aller au cinéma (voir des films sur grand écran), ou quelqu'un qui aime des films "difficiles", ou quelqu'un qui a une grande culture cinématographique à force d'en avoir vu, ou quelqu'un qui peut passer ses journées à regarder des films sans être hyper exigeant sur la qualité ? Ce soir, si un indice est la capacité à regarder sans s'ennuyer un film sans queue ni tête, j'étais le seul cinéphile de la maison. Le film était Happy Sweden ; au demeurant, c'est un film raté, mais comme l'a fait remarquer A* mon goût du formalisme me permet de regarder sans m'ennuyer des films d'un formalisme insignifiant ou creux.

Commencé, en m'interrompant dans un livre de Conceiçaõ Evaristo, Là-bas de Huysmans.

23:06 Publié dans *2020* | Lien permanent | Commentaires (3)

dimanche, 24 mai 2020

Nec varietur

Peut-être puis-je faire le point sur les films que nous avons vus ces derniers jours.

Notre amie E*, à qui j'avais raconté il y a plusieurs semaines déjà qu'un des seuls vagues côtés positifs du confinement était que nous regardions tous les soirs un film, m'a écrit avant-hier par SMS "j'en reviens pas que tu sois devenu cinéphile" en ajoutant "C* doit être enchantée". Je ne me considère pas comme cinéphile, mais je trouve cette remarque très vexante. En effet, je le suis largement autant que C* ; le malentendu vient du fait que nous avons dû raconter à E*, comme à d'autres ami-es, que je regimbais souvent à regarder des films encensés par Télérama et qui s'avèrent généralement d'une médiocrité ou d'un académisme confondants. Mais justement, c'est qu'en un sens je suis trop cinéphile, peut-être, à moins de considérer que le cinéma ne m'intéresse pas assez pour que je me tape tout et n'importe quoi. En tout cas, si nous n'avons pas encore regardé de Monteiro, de Sergio Leone ou de Kurosawa, ce n'est pas parce que c'est moi qui renâcle... et pas plus tard que cette après-midi, j'ai regardé Bienvenue à Madagascar tout seul, car personne d'autre, dans la famille, ne voulait le voir... enfin bref...

Ces derniers jours, nous avons regardé en famille, donc :

* Johnny English, parodie vraiment très drôle de James Bond, avec un Rowan Atkinson au meilleur de sa forme et presque aux antipodes de ses pitreries beaniennes (donc à son meilleur)

* Un héros très discret, de Jacques Audiard, que nous n'avions pas vu lors de sa sortie et que je trouve, moi, plutôt réussi, même si le point de transition qui débouche sur la décision d'Albert de révéler la vérité est un peu opaque. Kassowitz joue très bien, et toute la première partie du film, avant sa fuite pour Paris, est peut-être ce qu'il y a de mieux. Le fait d'alterner les scènes "jouées" et les pseudo-interviews paraît un peu banal aujourd'hui, mais tout aussi forte et assumée la décision de filmer, à intervalles réguliers, les musiciens. La dernière intervention de Trintignant jouant Dehousse vieux est peut-être un poil appuyée.

* Vincent, François, Paul et les autres, de Claude Sautet (1974), qui a été diffusé dans la semaine pour saluer la mémoire de Piccoli, mais qui aurait pu aussi être diffusé pour saluer celle de Jean-Loup Dabadie, mort hier. Très bon film, magistralement et subtilement interprété (à part quand Montand cabotine en faisant le mec guilleret ou confiant), mais qui a aussi presque une valeur documentaire, sur la façon dont on téléphonait au milieu des années 70, sur la cigarette omniprésente, et, surtout, sur une vision primordialement masculiniste, sans aucune distance. Ce film est, en un sens, le grand film à voir pour comprendre le rejet, comme allant de soi, des femmes à la périphérie du sens ; les spécialistes trouveraient du grain à moudre en y appliquant le test de Bechdel, ou plutôt, en y façonnant une sorte d'anti-test de Bechdel, voire en reprenant le concept, plus récent je crois, de male tears.

23:22 Publié dans *2020*, Tographe | Lien permanent | Commentaires (1)

samedi, 23 mai 2020

Banalités & permutations

Ce matin, c'est la pluie qui m'a tiré du lit. Avec la boulangère nous avons échangé les habituelles banalités sur le fait qu'on en avait besoin, et que ça va faire du bien aux personnes allergiques au pollen, mais que c'est pas pratique avec un masque (ah non, celle-ci est une nouvelle venue).

On va encore rester terrés à la maison ce week-end (prolongé pourtant) : hier, C* et moi avons travaillé presque toute la journée ; demain, O* est d'anniversaire à la Cousinerie ; aujourd'hui, s'il pleut...

Le second tour des élections municipales aura lieu, sous réserves, le 28 juin. J'espère qu'on va se débarrasser cette nullité nuisible de Christophe Bouchet. Totalement passif et fantomatique jusqu'à la fin 2019, il s'est réveillé pour la campagne électorale, avec comme seule stratégie le clientélisme éhonté d'une part, la calomnie d'autre part.

Sur Twitter, il y a un jeu qui consiste à "bousiller un nom de groupe en changeant une seule lettre". Voici mes contributions :

Basis.

Humble Pip.

Talking Beads.

Les BB Prunes.

Dare Straits.

Supergus.

Coldclay.

Carter the Unstoppable Ex-Machine.

Les Gardons bouchers.

Fart Chimp.

Mouise Attaque.

Passive Attack.

Forever Pivot.

Shaka Pork.

07:58 Publié dans *2020*, Chèvre, aucun risque, Words Words Words | Lien permanent | Commentaires (0)

vendredi, 22 mai 2020

Le printemps qui refleurit fait transpirer le macadam

Recommence à me lever / réveiller avant 6 h, voire bien avant 6 heures... Si au moins j'en profitais pour avancer des travaux d'envergure... mais non... Il fait, depuis trois jours, une vraie chaleur d'été, au point de laisser en courant d'air la nuit. Jusqu'à il y a cinq jours encore, la chaudière se relançait le matin une demi-heure ou une heure.

Dans mes glandouillages d'hier, j'ai joué à trois parties de Splendor avec O*, ainsi que 4 parties de Mölkky, sans compter, le soir, prise en main du jeu Abyss, assez rigolo mais plutôt complexe. (Il y a, sur le Web, un tuto dans lequel le vidéaste déclare que c'est un jeu assez simple, qui convient dès 10 ans. Je ne veux même pas voir les jeux difficiles de ce monsieur.)

J'avance dans Neruda, moins dans Roa Bastos. — Pris du retard dans les traductions quotidiennes de poètes de langue allemande ; il faudra en faire deux ou trois d'un coup. Comme pour le Projet Pinget ou d'autres de mes élucubrations (le projet Scarlatti, au point mort depuis le 8 avril), personne ne s'en aperçoit, donc ça ne fouette pas le feignant.

Hier soir, vers neuf heures du soir, un voisin que nous connaissons un peu est venu nous annoncer la mort, dimanche dernier, de son voisin d'en face, que nous connaissions moins ; j'ai discuté une seule fois avec lui, lors d'une fête des voisins. Il se trouve que mon oncle paternel est mort, lundi dernier, lui, d'un œdème respiratoire pour lequel il était suivi et soigné depuis trois ou quatre ans. Ma tante, elle, devait être opérée de sérieux problèmes cardiaques en avril, donc est particulièrement vulnérable. Comme on attend de savoir si le décès a pu être aggravé par une contamination inaperçue au Covid19, mon père ne sait pas encore s'il pourra se rendre aux obsèques.

Je les ai vus quatre fois ces 15 dernières années, dont aux obsèques de ma grand-mère en 2015 et de mon grand-père en 2018. J'ai vu mon cousin, mais sans échanger trois mots avec lui, deux ou trois fois ces dernières années, et je n'ai pas revu ma cousine depuis 1989 (qui dit pire ?). Autant dire que je ne compte pas me rendre à la cérémonie.

06:20 Publié dans *2020* | Lien permanent | Commentaires (0)

jeudi, 21 mai 2020

Quand j'ai connu Romy Cherif

Quand j'ai connu Romy Cherif

Elle était serveuse au Rif

Et avec Louise Favreau

Voulait quitter ce bistrot.

Le soir même avec Ilyes Trouve

On a croisé Jean-Paul Rouve

En parlant de Théo Le Corre

Et sa bouche d'albacore.

Romain Gutierrez n'a pas su

Combien il m'avait déçu,

Amoureux du sourire d'ange

De la belle Inès Demange.

Quand j'ai connu Romy Cherif

Elle était serveuse au Rif.

Au marché le vieux Noam Gilles

Vendait des bleus, des vieux-lilles,

Mais c'est sa femme, Aya Prigent,

Qui encaissait mon argent.

Le lendemain, William Le Meur

Faisait courir la rumeur

Que j'ai giflé Léo Lalanne

En lui hurlant "bougre d'âne".

C'est l'infâme Loan Deschamps

Au sourire si méchant

Qui, suivi de Dylan Caillaud,

M'a fait mouiller le maillot :

Pour la belle Clara Beaudouin

Fut un duel sans témoin.

Quand j'ai connu Romy Cherif

Elle était serveuse au Rif.

Pendant ce temps Lenny Gicquel

Matait Heckle & Jeckle ;

Son pote, Lorenzo Castro,

Avait chopé la gastro.

Ce fut donc le fier Wassim Pons

Qui, en découpant des bons,

Fit les courses d'Inès Belin

Au boui-boui du patelin.

Et sur Twitter, Titouan Gallo

Me traite de narvalo

Parce que Léane Gaborit

C'est meilleur, ce qu'elle écrit,

Du moins selon Ayoub Rouxel.

Mes strophes manquent de sel.

Quand j'ai connu Romy Cherif

Elle était serveuse au Rif.

Un autre Lorenzo (Cadet)

Au Rif sert du muscadet

Aidé de Salomé Barrière

(Masques et gestes barrière !).

Ton débit, Maxime Boisson,

Fais du slam avec. Sois son

Egérie, Alice Foucault,

La star de l'osso bucco.

Votre pote, Maëlys Combes,

A un rire d'outre-tombe.

Cependant, Lorenzo Cadet

Au Rif sert du muscadet.

Collé au zinc, Youssef Vitry

Exhibe un bifton flétri

Et déclame pour Aya Sow

Des vers de saute-ruisseau.

Aya aime Inaya Dupré

À l'œil diapré et pourpré.

(AYA IN LOVE WITH INAYA

Sur Vamos a la playa)

Youssef, tu sais, Sofia Paillard

N'aime pas ton bec braillard ;

Elle attend que Kylian Chauvel

Ramène un masque et du gel.

Cependant, Lorenzo Cadet

Au Rif sert du muscadet.

Dans la rue Sofia Da Costa

Que Youssef, saoul, accosta,

Porte, de roses, un bouquet

Pour sa meuf, Elsa Bouquet.

Poissons ? Gabrielle Sergent

Encaisse aussi mon argent.

Poissonnière, Alicia Corbin,

Aussi ici au turbin

Sur la place Gaspard-Brisset

(Personne ne sait qui c'est),

Près de la rue Charles-Gaucher

(Un pneu j'y ai amoché),

Demande à Louna Gaubert

De garder un camembert.

Cependant, Lorenzo Cadet

Au Rif sert du muscadet.

Poissonnier, Léo Da Cunha

Ne vend pas des piranhas,

Mais avec Victoire Bellet

Son amour est emmêlé :

Coucher avec Inès Mahieu

N'est pas ce qu'il fit de mieux.

Cependant, Lorenzo Cadet

Au Rif sert du muscadet.

Sur ce marché, Lina Busson

A aussi pris du poisson ;

C'est juillet, et Léane Vigne

S'envia de pêches de vigne ;

La crémière Mathilde Haddad

Vend du brie, du Rocamad'.

À qui ? à Romy Mansouri

Qui fait un piège à souris :

Colloc avec Eden Deschamps

(Fade, la belle-des-champs,

Pour un piège !) -- Nina Stéphan,

Leur colloc aussi, défend

À Soline Dumoulin

De ramener son margoulin

À leur appart. Mya Allain

Est en gap year, c'est malin.

Et au marché Lina Busson

A aussi pris du poisson.

C'est alors, Mathilde Collet,

Que je me suis affolé

De savoir que Nolan Mangin

Sortait partout son engin.

Quoiqu'on sache que Clément Lang

Se douche à l'ylang-ylang,

Aux noces de Yasmine Bru

La pluie tombait roide et dru.

Souvenir : Justine Perrot

Chantant J'suis pas un héros

Avec Agathe Collignon

En duo, c'est-y mignon.

Et au marché Lina Busson

A aussi pris du poisson.

Au mariage Tom Muller

De s'ennuyer avait l'air ;

Quant à Lorenzo Verger,

Ne cessant de gamberger,

A saoulé Arthur Collignon

Qui porte barbe et chignon.

Ce que Gabriel Ménager

A dit ("je sais pas nager")

Est vrai, car Timéo Fradin

L'atteste. On n'a vu plus radin

Ce jour-là que Louane Lagrange.

(En dire plus me démange.)

Jour de marché : Lina Busson

A aussi pris du poisson.

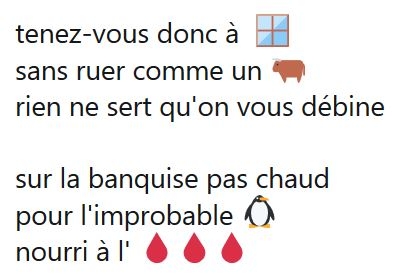

Il s'agit d'un poème en 200 vers de rimes plates (sans compter les refrains) alternant 8 et 7 syllabes, dont la rime est donnée successivement par un des 100 noms du générateur de noms français Lorraine Hipseaume. Si vous cliquez sur le lien, 100 autres noms vous seront donnés, de sorte que chaque clic donne matière à un nouveau poème potentiel.

07:54 Publié dans *2020*, Chèvre, aucun risque, Mirlitonneries métaphotographiques | Lien permanent | Commentaires (3)

mercredi, 20 mai 2020

Bords de Loire, mi-printemps

Pour les 13 ans d'O*, nous avons fait, en fin de journée, notre première sortie familiale post-confinement, pas très loin bien sûr, d'abord à Lignières pour revoir les fresques sublimes du 16e siècle, dont ce très étonnant mort expirant une âme-enfant par la bouche, puis à Bréhémont, où l'on ne peut en fait pas accéder aux bords de Loire pour s'y promener en observant les oiseaux du fleuve, comme je le pensais, mais où on a pu admirer le ballet des dizaines d'hirondelles qui nichent sur l'église. Enfin, à Savonnières, nous avons pu marcher non loin de la Loire, en longeant la piste cyclable et en croisant pas mal de pêcheurs ; pique-nique là. Il faisait très beau, le ciel d'un bleu intense, l'insouciance, ou presque, au rendez-vous.

23:32 Publié dans *2020*, Sites et lieux d'Indre-et-Loire, Zestes photographiques | Lien permanent | Commentaires (0)

mardi, 19 mai 2020

Ondoyant, ou aboulique ?

Il ne faudrait pas que cette situation d'exception dure beaucoup plus longtemps. On s'aperçoit que le rythme pris pendant le confinement risque d'être difficile à abandonner, et pourtant nous avons maintenu, aussi pour O* les jours de classe, des levers à heure fixe, mais plus tard que 7 h du matin, d'où un risque de décalage.

Hier après-midi, un de ses camarades est venu jouer à la maison, avec toutes les précautions d'usage, de même qu'un autre était venu aussi mercredi dernier. Dimanche prochain, un autre encore organise son anniversaire au parc de la Cousinerie, avec, là encore, toutes les précautions. Mais ce dont O* a besoin, c'est de retrouver un vrai rythme de travail, une structure plus rigoureuse de ses journées, et surtout, plus que rigoureuse, une structure extérieure. Nous finissons par penser qu'à partir du 1er juin il repartira peut-être au collège, finalement ; nous allons beaucoup hésiter et tergiverser encore. Mais, après tout, dans une société où tous les clients de tous les magasins portent des masques, où les échanges sociaux sont réduits au minimum, et où la "distanciation sociale" sera de mise aussi au collège, pourquoi ne pas tenter ? De toute manière, d'ici là, si le déconfinement (et notamment la réouverture des écoles) donne lieu à un accroissement des nouveaux cas et des hospitalisations, on le saura.

De mon côté, je travaille, bien sûr, d'autant qu'avec deux cours d'agrégation et un paquet de L3 qui me reste à moitié sur les bras, je n'ai pas de quoi m'ennuyer. Mais je glandouille aussi, et pour mes projets personnels, je ne mets pas ces journées à profit autant que je le pourrais / devrais. Et ça m'énerve contre moi-même (un peu comme la mort certaine de mon ordi de bureau et la grosse fuite d'eau au compteur depuis des mois, découverte hier par l'employé de la régie des eaux et dont le plombier, appelé en urgence, pense qu'on ne s'en débarrassera durablement qu'en faisant abattre le néflier le plus proche, et encore, sans traîner).

Hier, heureusement, j'ai avancé dans ma lecture des "sonnets de bois" de Neruda et j'ai pu filmer (cela ravira Didier Goux) une famille de mésanges dont les jeunes, de toute évidence, n'étaient pas sortis depuis bien longtemps. Fait quelques découvertes intéressantes dans Jump & Other Stories. Je peine un peu dans Moi le Suprême.

07:24 Publié dans *2020* | Lien permanent | Commentaires (3)

lundi, 18 mai 2020

Sonnet emoji, un de plus

11:22 Publié dans *2020*, Sonnets de janvier et d'après | Lien permanent | Commentaires (1)

dimanche, 17 mai 2020

*1705*

Journée pénible, à de très nombreux égards.

Soir : Journal intime de Nanni Moretti, là encore vu à sa sortie au cinéma (mais qu'est-ce qu'on allait au cinéma...). Curieusement, la partie que je ne me rappelais pas du tout (le chapitre 2 : Îles) est celle que j'ai préférée, peut-être justement parce que la surprise était encore au rendez-vous...

22:30 Publié dans *2020* | Lien permanent | Commentaires (0)

samedi, 16 mai 2020

Retour du mölkky

Aujourd'hui nous avons joué au Mölkky pour la première fois de l'année. En effet, signer des attestations dérogatoires pour toute la famille à seule fin d'aller au square du bout de la rue, avant le 11 mai, ç'eût été pénible. Et cette semaine, nous avons été très occupés.

Donc, première partie de Mölkky, et O* a imaginé un système de championnat dans lequel le vainqueur marque 8 points, le deuxième 2 points, et les autres zéro point. Sur ma suggestion, un concurrent éliminé d'une partie suite à 3 tirs sans marquer se verra enlever un point : ce cas de figure ne s'est pas présenté hier.

Par contre, j'ai perdu la main car je suis bon dernier du championnat après la première journée (3 parties), avec 4 points, contre 18 à C* et 8 à O*. Pour la troisième partie, je menais jusqu'à la fin, avec un dernier tir malheureux sur 4 quilles au lieu de 5, et j'ai été coiffé sur le poteau par C*, qui a touché miraculeusement la 9 pour me battre 50 à 49.

Film vu hier soir : Volvér.

Film vu ce soir : Four Weddings and a Funeral.

23:00 Publié dans *2020* | Lien permanent | Commentaires (0)

vendredi, 15 mai 2020

D'un fil ce qui te plaît.

Ce matin, après avoir somnolé vaguement pendant un bon moment, j'ai fini par me lever, tiré du lit par la chaudière qui se relançait, à 7 heures du matin. Pour ça, à coup sûr, ce printemps n'est pas différent des précédents : longue période de douceur sur 2 ou 3 bonnes semaines en avril, puis rafraîchissement vers la mi-mai, au point de retrouver le chauffage pendant une heure ou deux le matin. Le chauffage a même fonctionné, vingt minutes par ci par là, jusqu'à début juin deux ou trois années. Les nuits sont fraîches, autant dire, et les proverbes jumeaux pas toujours parfaitement pertinents.

Ce sont les deux fameux proverbes qui m'ont fait bricoler un titre compressé pour ce billet, et ce titre m'évoque les fils sur Twitter (les threads — la règle absolue, pour avoir le droit d'utiliser ce mot quand on est francophones, semble être de ne savoir prononcer ni le /θ/ ni le /r/ ni le /ed/). J'en fais rarement, mais j'ai remarqué que souvent le premier tweet (ou gazouillis) d'un thread (ou fil) suscite des réactions (♥ ou RT), mais guère les suivants, ou alors un seul, ponctuellement; Pour les RT, cela s'explique : on partage avec ses followers (abonnés (il y a eu un gros délire à ce sujet avant-hier car l'Académie française a suggéré une périphrase ahurissante)) le premier texte, en espérant que ceux-ci ou celles-là (celleux) dérouleront la pelote (en anglais, on ne file jamais la métaphore jusqu'à yarn, sans doute car l'expression spin a yarn signifie “inventer un bobard”, “monter un bateau”...)

Bref, à force de parenthèses, j'ai perdu le fil.

Mais on se caille. Et comme toujours ici, le vent souffle à décorner les bœufs.

07:56 Publié dans *2020*, Words Words Words | Lien permanent | Commentaires (0)

jeudi, 14 mai 2020

Dead Zone(s)

Hier soir, nous avons vu Dead Zone, revu pour ma part, pour la troisième fois.

Curieusement, toute la partie centrale, autour du tueur en série protégé par sa mère, m'était sortie de l'esprit. De même, à l'époque, n'ayant évidemment pas vu The West Wing (j'ai dû voir Dead Zone vers 1991 et 1998 respectivement), je n'avais pas pu trouver savoureuse, a posteriori, l'interprétation du futur président fanatique par Martin Sheen.

De même, je ne me rappelais pas que, dans la scène finale, John Smith s'installe dès la nuit précédente sur la galerie supérieure de la salle communale (église ?) afin de préparer son assassinat.

Aujourd'hui, diverses bricoles : visio Jitsi avec mon étudiant de M2, peaufinage du cours d'agrégation de demain, copies de L1 et L3, mise en place de la session de rattrapage...

09:27 Publié dans *2020*, Tographe | Lien permanent | Commentaires (0)

mercredi, 13 mai 2020

Retour en ville, du 13 au 13

La dernière fois que j'étais allé en ville, à Tours centre donc, c'était le 13 mars.

Il s'est donc écoulé plus de temps que quand nous partons pour une grande part des vacances d'été (généralement du 10-15 juillet au 25 août). Malgré tout, l'impression est que moins de temps passé. Il faut dire qu'on n'a pas arrêté de bosser, et qu'en même temps on n'a rien fait de spécial.

Impressions étranges en ville aussi, presque tout le monde masqué, tout le monde très prudent, globalement peu de gens d'ailleurs, des files d'attente qui paraissent tout de suite très longues à l'extérieur des échoppes les moins spacieuses...

Se rappeler qu'en France, contrairement aux autres pays, tout le monde a dû s'acheter voire se bricoler (comme nous) des masques. Regain de froid depuis trois jours, et chargé de paquets en vue des anniversaires de la semaine prochaine, je me suis contenté de photographier la Loire depuis le parapet des Tanneurs. Bientôt, bientôt...

18:35 Publié dans *2020*, Autoportraiture, Moments de Tours, Zestes photographiques | Lien permanent | Commentaires (0)

mardi, 12 mai 2020

Queues

Hier, vers huit heures du soir, pendant le dîner, nous avons pu voir passer, dans la haie de troènes, et qui folâtraient dans la sapinette et les merisiers, une petite troupe de Mésanges à longue queue. Ce n'est pas très souvent qu'on en voit, et c'est toujours très émouvant. Il doit s'agir d'oiseaux qui n'ont pas trouvé à former de couples, ou qui cherchent à s'installer... à moins que ce ne soient déjà des jeunes issus d'une première nichée, et donc qui erreront ainsi, librement, jusqu'à l'année prochaine ?

En tout cas, elles n'ont fait que passer.

Vous voyez le niveau.

Hier le déconfinement a donné lieu à des cohues dans le métro (forcément, quand on incite les entreprises à mettre fin au télétravail et aux aménagements pour cause de cours à distance des enfants...), et, paraît-il, à des queues dans certains commerces. D'autres personnes que je connais ont rapporté avoir plutôt vu des villes encore semi-désertes. Surtout, il me semble que ces débats sont de faux débats : s'il y a déconfinement, on ne va pas commencer à faire les gros yeux à tel ou telle pour telle ou telle attitude. C'est l'arbre qui cache la forêt : ce qui compte, c'est la distribution de masques gratuits et le dépistage de masse — or, cela, le gouvernement y a lâchement renoncé. Ce qui compte, c'est un monde d'après plus écologique, moins consumériste, plus équitable : or, cela, des figues... Quelques voisins qui font des soirées chez eux ou des gens qui se posent sur les pelouses d'un parc à 80 cm l'un de l'autre au lieu d'un mètre, c'est l'arbre qui cache la forêt.

Pas réussi, n'ayant pas de colle appropriée, à réparer le procédé d'une des deux queues de billard ; O*, voulant sortir seul sur la terrasse dimanche le billard américain portatif, a heurté une des deux queues et cassé l'embout avec l'extrémité en feutrine bleue. J'ai mis un peu de scotch ; on verra ce que ça donne quand on y rejouera (la météo n'y est pas propice, pour le moment).

Aujourd'hui, j'avais l'intention d'aller en ville, pour la première fois depuis mes derniers cours aux Tanneurs le 13 mars, mais je vais attendre demain, d'une part car je n'ai pas de nouvelles des libraires à qui j'ai passé certaines commandes en vue des anniversaires de C* et O*, d'autre part car symboliquement ce sera aussi le 13, donc deux mois précisément sans sortir de mon quartier de la Petite Arche (!).

(In cauda non venenum.)

08:13 Publié dans *2020*, Tographe | Lien permanent | Commentaires (10)

lundi, 11 mai 2020

La Pseudo-Phèdre, acte II, scène I

La Pseudo-Phèdre

tragédie à moitié racinienne

et à moitié d'inspiration blanquéro-coronavirienne

[Les vers en noir sont de Racine et G. Cingal.

Les vers en bleu sont de Racine et @angry_prof39.]

Acte II, Scène I

ARICIE.

Hippolyte demande à me voir en ce lieu ?

Hippolyte me quiert, malgré le couvre-feu ?

Ismène, dis-tu vrai ? N'es-tu point abusée ?

ISMÈNE.

C'est le premier effet d'être déconfinés.

Préparez-vous, Madame, à voir de tous côtés

Voler vers vous les coeurs par Khauvide écartés.

Aricie à la fin de son sort est maîtresse,

Et bientôt sans souci reviendra au Fitness.

ARICIE.

Ce n'est donc point, Ismène, un bruit mal affermi ?

Plutôt que confinés nous voici cons finis ?

ISMÈNE.

Non, Madame, les dieux ne vous sont plus contraires ;

Philippe vient encor de désavouer Blanquère.

ARICIE.

Dit-on quelle aventure a terminé ses jours ?

ISMÈNE.

Ses propos de sa fin ont pu hâter le cours.

On dit que, ravisseur d’une amante nouvelle,

Il confondit l'EdNat avec une poubelle.

On dit même, et ce bruit est partout répandu,

Qu'il cherchait Riester, depuis longtemps perdu,

Il a vu le Cocyte et le rivage sombre,

Face au virus il a verdi comme un concombre.

Mais il n’a pu sortir de ce triste séjour,

Et à tous les experts son cerveau reste sourd.

14:45 Publié dans La Pseudo-Phèdre | Lien permanent | Commentaires (0)

La Pseudo-Phèdre, acte I, scènes IV-V

La Pseudo-Phèdre

tragédie à moitié racinienne

et à moitié d'inspiration blanquéro-coronavirienne

— œuvre collaborative —

[ Les vers en bleu sont de Racine et @angry_prof39.

Donc : la totalité des vers 317 à 366 ]

Acte I, Scène IV

PANOPE.

Je voudrais vous cacher une triste nouvelle,

Madame. Las, Blanquer dans Gala la révèle :

La mort vous a ravi votre invincible époux,

Vaillant instit', qui ne chopa pas que des poux.

ŒNONE.

Panope, que dis-tu ?

PANOPE.

Que la reine abusée

En vain mande à Véran le retour covidé

Et que par des vaisseaux arrivés dans le port

StopCovid par un iPhone annonça sa mort.

PHÈDRE.

Ciel !

PANOPE.

Pour le choix d'un maître Athènes se partage.

LaREM dans tous les cas n'aura pas de suffrage,

Madame, et de l'État l'autre oubliant les lois

Publie non au J.O. mais dans tous les médias.

On dit même qu'au trône une brigue insolente

Veut remplacer Macron par une verte plante.

J'ai cru de ce péril vous devoir avertir.

Un ficus, il est vrai, ne pourrait faire pire.

Et l'on craint, s'il paraît dans ce nouvel orage

Que Philippe blanchisse un peu plus du pelage.

ŒNONE.

Panope, c'est assez. La reine qui t'entend,

Ne négligera point la manif' en son temps.

Acte I, Scène V

ŒNONE.

Madame, je cessais de vous presser de vivre.

Déjà même au métro je songeais à vous suivre.

Pour vous en détourner je n'avais plus de voix.

Mais la chloroquine vous prescrit d'autres lois.

Votre fortune change et prend une autre face.

L'instit' n'est plus, Madame, il faut prendre sa place.

Sa mort vous laisse un fils à qui vous vous devez,

Esclave, s'il vous perd, roi, si vous travaillez.

Sur qui dans son malheur voulez-vous qu'il s'appuie ?

Ses larmes, en visio, non, nul ne les essuie.

Et ses cris innocents portés jusques aux dieux,

Iront contre Blanquer irriter les anxieux.

Vivez, vous n'avez plus de reproche à vous faire.

Allez sous votre masque enseigner aux scolaires.

Thésée en expirant vient de rompre les nœuds,

Et révèle au grand jour le cluster du chef-lieu.

Hippolyte pour vous devient moins redoutable,

Et les masques promis sont partout achetables.

Peut-être convaincu de votre aversion

Il va se conformer à la distanciation :

Détrompez son erreur, fléchissez son courage.

Des gestes barrières collez les affichages

Mais il sait que les lois donnent à votre fils

Les superbes visios que le CNED a bâties.

Vous avez l'un et l'autre une juste ennemie.

Unissez-vous tous deux contre la maladie.

PHÈDRE.

Hé bien ! À tes conseils je me laisse entraîner

Et de pédagogie faisons continuité.

Et si l'amour d'un fils en ce moment funeste

Des faibles E3C peut ranimer le reste.

14:23 Publié dans La Pseudo-Phèdre | Lien permanent | Commentaires (0)

*1105*

Ce matin, je me suis levé pour constater le rafraîchissement, et surtout les averses à la limite de dégénérer en tempête. Il paraît que les métros étaient bondés ce matin, et Olivier Véran s'en est scandalisé : mais enfin, c'est leur faute !!! Le déconfinement sans distribution de masques ni incitation à maintenir le télé-travail, c'est la faute de ce gouvernement... à 100%.

Hier soir, interminable partie de Monopoly, à quatre — comme il y a quelques semaines, déjà à l'initiative d'O* — et qui s'est soldée par un dernier acte inédit : dix minutes où C* et moi avons disputé la finale, le temps de s'assurer que c'est bien elle qui me plumait, et non l'inverse.

Dans la journée, j'avais mis la piquette à O*, au piquet : 141/71, 120/57. Pas eu besoin de la belle en 221 points. (Pourquoi 221 points ? Le nombre 221, à part qu'il s'agit d'un multiple de deux nombres premiers consécutifs, n'a rien de particulier.)

Un peu avant midi, apéro visio (mais sans apéro en fait) avec mes parents, ma sœur, mon beau-frère et ma nièce.

Vendredi, j'ai promis à une amie de lui expliquer les motifs de mon hostilité à l'égard de Pierre Rabhi. Comme je manquais de temps, je lui avais promis un billet de blog d'ici dimanche. Comme elle m'a gentiment rappelé à ma promesse, je lui ai répondu vite fait, en MP. La vérité est que je n'ai aucune envie, en fait, de me (re)plonger dans ou tel texte de ce charlatan, dont on peut dire au mieux que son spiritualisme kitsch et creux est ridicule, au pire qu'il s'agit d'une stratégie d'extrême-droite pour placer toute la responsabilité de la lutte écologique sur les individus. Peut-être le ferai-je, tout de même.

11:40 Publié dans *2020* | Lien permanent | Commentaires (0)

La Pseudo-Phèdre, acte I, scènes II et III

La Pseudo-Phèdre

tragédie à moitié racinienne

et à moitié d'inspiration blanquéro-coronavirienne

[Les vers en noir sont de Racine et G. Cingal.

Les vers en rouge sont de Racine et Coraline Soulier.

Les vers en bleu sont de Racine et @angry_prof39.]

Acte I, Scène II

LA BARONNE, dite aussi ŒNONE.

Hélas ! seigneur, quel trouble au mien peut être égal ?

Nous voilà réécrits par le fourbe Cingal.

En vain à l’observer jour et nuit je m’attache,

Et je ne puis souffrir son humour de potache.

Un désordre éternel règne dans son esprit ;

Il ricane tout seul de ce qu'il a écrit.

Phèdre veut voir le jour : et sa douleur profonde

M'impose la javel, beaucoup nauséabonde.

Elle vient.

HIPPOLYTE.

Il suffit : je la laisse en ces lieux,

Et vais dans un EHPAD contaminer des vieux.

Acte I, Scène III

PHÈDRE.

N’allons point plus avant, demeurons, chère Œnone.

(Oui, c'est le surnom que je donne à Labaronne.)

Mes yeux sont éblouis du jour que je revoi,

Et ce confinement m'aura remplie d'effroi.

Hélas !

ŒNONE.

Dieux tout-puissants, que nos pleurs vous apaisent !

PHÈDRE.

Invoquons Saint Barbier, pour retrouver du pèze !

Quelle importune main, en formant tous ces nœuds,

De son écharpe rouge a l'attrait vénéneux ?

Tout m’afflige, me nuit, et conspire à me nuire,

Et même Darmanin me semble un dur à cuire.

ŒNONE.

Vous-même, condamnant vos injustes desseins,

Avez mandé Véran parmi vos médecins.

Vous-même, rappelant votre force première,

Avez repris vos galons d'ancienne infirmière.

Vous louvoyez, madame ; et, prête à vous cacher,

De Casa de Papel la fin divulgâcher !

PHÈDRE.

Noble et brillant auteur d’une triste famille,

Connaisseur du virion autant que du bacille,

Qui peut-être rougis du trouble où tu me vois,

Véran, je veux du gel pour la dernière fois !

ŒNONE.

Quoi ! vous ne perdrez point cette cruelle envie ?

Bien se laver les mains, souvent, cela suffit !

Faire de votre mort les funestes apprêts,

Pour quatre flacons de Sanytol égarés...

PHÈDRE.

Quand pourrai-je, au travers d’une noble poussière,

Ajouter à mon masque un casque et sa visière ?

ŒNONE.

Quoi, madame ?

PHÈDRE.

Insensée ! où suis-je ? et qu’ai-je dit ?

Serais-je, des vapeurs de l'armoise, étourdie ?

Je l’ai perdu ; les dieux m’en ont ravi l’usage :

J'ai confondu le gel avec l'après-rasage.

Je te laisse trop voir mes honteuses douleurs :

Confinée, mes rayons ne sont que des pâleurs.

ŒNONE.

Ah ! s’il vous faut rougir, rougissez d’un silence

Qui de Son-Forget seul exprime la violence.

Rebelle à tous nos soins, sourde à tous nos discours,

Placez dans la vaccin l'espoir et le secours !

Quelle fureur les borne au milieu de leur course,

Ces chimistes, tel Robinson et son chaource ?

Les ombres par trois fois ont obscurci les cieux :

Le tigre, enfourchez-le, et que tout aille au mieux.

Et le jour a trois fois chassé la nuit obscure

Tandis que vous parliez visière, gel et cure...

À quel affreux dessein vous laissez-vous tenter ?

Qui a croqué Messi ? C'est N'Golo Kanté !

Vous offensez les dieux auteurs de votre vie ;

Ce désespoir total, rien ne le justifie.

Vous trahissez enfin vos enfants malheureux,

Pressés d'aller, masqués, faire "areuh-areuh".

Songez qu’un même jour leur ravira leur mère

Et donnera sa force à nos gestes barrière !

Ah ce fier ennemi de vous, de votre sang,

Qui de la ratatouille aime le goût puissant,

Cet Hippolyte…

PHÈDRE.

Ah ! dieux !

ŒNONE.

Ce reproche vous touche ?

PHÈDRE.

Certes, je lui mettrais bien une cartouche.

ŒNONE.

Eh bien ! votre colère éclate avec raison,

Mais citer "La cartouche" est un brin polisson.

Vivez donc : que l’amour, le devoir vous excite.

De Sébastien Patoche, ah ! fuyez l'explicite !

Accablant vos enfants d’un empire odieux,

Ne laissez point Blanquère être éjoui et radieux.

Mais ne différez point ; chaque moment vous tue :

Khauvide, s'il est lièvre, a tout de la tortue,

Tandis que de vos jours prêts à se consumer

Il faut s'en remettre aux drones de Castaner.

PHÈDRE.

J’en ai trop prolongé la coupable durée.

ŒNONE.

Plutôt que de l'armoise, avalez de l'urée.

Quel crime a pu produire un trouble si pressant ?

As-tu déconfiné de pauvres innocents ?

PHÈDRE

Grâces au ciel mes mains ne sont point criminelles :

Je n'ai pas réouvert les cours des maternelles.

ŒNONE.

Et quel affreux projet avez-vous enfanté

Dont votre élève encor doive être épouvanté ?

PHÈDRE

Je t’en ai dit assez : épargne-moi le reste.

Je meurs, pour ne point porter un masque funeste.

ŒNONE.

Mourez donc, et gardez un silence inhumain ;

Pour fermer vos bahuts cherchez une autre main.

Quoiqu’il vous reste à peine une faible lumière,

Vous éclairez plus que le sinistre Blanquère ;

Mille chemins ouverts y conduisent toujours,

Et sans fin des médias il choisit les plus lourds.

Cruelle ! quand ma foi vous a-t-elle déçue ?

Songez-vous qu’au B.O. nous n'avons rien reçu ?

Mon pays, mes enfants, pour vous j’ai tout quitté.

Mais une bonne mut' est-ce trop demander ?

PHÈDRE

Quel fruit espères-tu de tant de violence ?

Castaner nous contraint en cette Île-de-France.

ŒNONE.

Et que me direz-vous qui ne cède, grands dieux,

À l’horreur des oraux de français en tous lieux ?

PHÈDRE.

Quand tu sauras mon crime et le sort qui m’accable,

Comme dans le métro tu vas péter un câble.

ŒNONE.

Madame, au nom des pleurs que pour vous j’ai versés,

Ne songez point aux trams, ni aux bus encombrés.

Délivrez mon esprit de ce funeste doute.

PHÈDRE.

Pour vaincre le scorbut...

ŒNONE.

... il faut de la choucroute...

PHÈDRE.

Ciel ! que lui vais-je dire ? et par où commencer ?

ŒNONE.

Il voyage en solitaire ? C'est de Manset.

PHÈDRE.

Ô haine de Vénus ! ô fatale colère !

Rien d'un peu récent n'est toléré par Blanquère.

ŒNONE.

Oublions-les, madame ; et qu’à tout l’avenir

Le cheval enfourche le tigre sans hennir.

PHÈDRE.

Ariane, ma sœur ! de quel amour blessée

Avez vous dépouillé de gel tous les WC ?

ŒNONE.

Que faites-vous, madame ? et quel mortel ennui

Vous fait regretter le Sanytol en feng-shui ?

PHÈDRE.

Puisque Macron le veut, de ce sang déplorable,

Refusons au pays le testing secourable.

ŒNONE. Aimez-vous ?

PHÈDRE.

De l’amour j’ai toutes les fureurs.

Aucun masque n'est apte à retenir mes pleurs.

J’aime… À ce nom fatal, je tremble, je frissonne

Plus que la pangoline et mieux que l'hérissonne !

Ce prince si longtemps par moi-même opprimé

Et dont le nom avec le zgègue aura rimé.

ŒNONE.

Juste ciel ! tout mon sang dans mes veines se glace !

La rime à "Hippolyte" eut-elle autant d'audace ?

Voyage infortuné ! Rivage malheureux !

Dans le métro partout quel flot malencontreux !

PHÈDRE.

Mon mal vient de plus loin. À peine au fils d’Égée

Eus-je de Kaletra offert une gorgée

Mon repos, mon bonheur semblait être affermi,

Jusques à Sibeth qui ne mentait qu'à demi !

Je le vis, je rougis, je pâlis à sa vue,

Plus doux que de Raoult la tignasse touffue.

Mes yeux ne voyaient plus, je ne pouvais parler,

Pas même au micro de Bourdin, sur RMC.

Je reconnus Vénus et ses feux redoutables,

Sans prendre de Ferrand aucun dessous-de-table.

Par des vœux assidus je crus les détourner

Et même à Mediapart je faillis me confier.

De victimes moi-même à toute heure entourée,

Pour des masques gratuits risquant l'échauffourée.

D’un incurable amour remèdes impuissants !

Plus de chiens promenés, plus de Zooms languissants !

Quand ma bouche implorait le nom de la déesse

Borne, je connaissais le métro pince-fesse.

Même au pied des autels que je faisais fumer,

La cocaïne était fournie par Son-Forger.

Je l’évitais partout. Ô comble de misère !

Qu'il dût retourner au bahut : maudit Blanquère !

Contre moi-même enfin j’osai me révolter

Et je voulus aller les fraises récolter.

Pour bannir l’ennemi dont j’étais idolâtre,

Je matais les photos de Macron au théâtre.

Je pressai son exil ; et mes cris éternels

Ne purent éveiller ni Bouhafs ni Plenels.

Je respirais, Œnone ; et, depuis son absence,

Plus de tramway bondé ni de pompe à essence.

Soumise à mon époux, et cachant mes ennuis,

Je rêvais de Griveaux, de ses dickpics enfuis.

Vaines précautions ! Cruelle destinée !

Malgré Pornhub Premium mon âme est confinée.

J’ai revu l’ennemi que j’avais éloigné :

Applaudir les soignants ne m'aura pas soignée.

Ce n’est plus une ardeur dans mes veines cachée,

Ni ce Houlié dont je me crus amourachée.

J’ai conçu pour mon crime une juste terreur ;

Khauvide m'a donné le futur en horreur.

Je voulais en mourant prendre soin de ma gloire,

Et aux intermittents donner fromage et poire.

Je n’ai pu soutenir tes larmes, tes combats,

Et qui sait si Vidal un jour reparaîtra.

Pourvu que, de ma mort respectant les approches,

On rouvre les bistrots et aussi les cinoches,

Et que tes vains secours cessent de rappeler

Les conseils qu'Aphatie ne peut que marteler.

08:23 Publié dans La Pseudo-Phèdre | Lien permanent | Commentaires (0)

dimanche, 10 mai 2020

La Pseudo-Phèdre, sommaire

Aujourd'hui, je me suis lancé dans un truc un peu dingo, qui consiste à réécrire sur Twitter, un vers sur deux de Phèdre. L'idée vient d'une énième fanfaronnade à côté de la plaque de ce paltoquet de Blanquer.

Comme d'autres se joignent et comme il se pourrait qu'on aille assez loin dans la pochade, j'ai décidé de reprendre, scène par scène, le texte dans ce blog.

Voici donc le sommaire :

- Pseudo-Phèdre, I, 1 (entièrement composée par Guillaume Cingal)

- Pseudo-Phèdre, I, 2-3 (à six mains)

- Pseudo-Phèdre, I, 4-5 (entièrement composée par @angry_prof39)

- Pseudo-Phèdre, II, 1 (à quatre mains, peut-être davantage)

17:43 Publié dans *2020*, La Pseudo-Phèdre | Lien permanent | Commentaires (0)

La Pseudo-Phèdre, acte I, scène I

La Pseudo-Phèdre

tragédie à moitié racinienne

et à moitié d'inspiration blanquéro-coronavirienne

HIPPOLYTE.

Le dessein en est pris : je pars, cher Théramène,

Mais à moins de 100 bornes, bien sûr, de Trézène.

Dans le doute mortel dont je suis agité,

J'ai reçu ma convoc pour l'oral de francé.

Depuis [près de deux] mois éloigné de mon père,

Toujours paraît la face de l'affreux Blanquère.

J’ignore jusqu’aux lieux qui le peuvent cacher.

THÉRAMÈNE.

Vous pourriez demander au duc de Castaner.

Déjà pour satisfaire à votre juste crainte,

Sans masque suis allé jusques à Villepinte.

J’ai demandé Thésée aux peuples de ces bords

Qui m'ont vendu du gel 15 euros sans remords.

J’ai visité l’Élide, et laissant le Ténare,

Ouï la folle Bergé et la Sibeth ignare.

Sur quel espoir nouveau, dans quels heureux climats

Est l'école dont les portes n'ouvriront pas ?

Qui sait même, qui sait si le roi votre père

Avait assez d'attestations dérogatouères ?

Et si, lorsqu’avec vous nous tremblons pour ses jours,

Il fait des apéros virtuels sans détours,

Ce héros n’attend point qu’une amante abusée…

HIPPOLYTE.

Voyons, tout est fermé : les bistrots, les musées !

De ses jeunes erreurs désormais revenu,

Thésée n'a plus Netflix. PokémonGo n'est plus !

Et fixant de ses vœux l’inconstance fatale,

Il accorde à Raoult sa confiance totale.

Enfin, en le cherchant, je suivrai mon devoir,

Et me ferai un masque avec un vieux bavoir.

THÉRAMÈNE.

Eh ! depuis quand, seigneur, craignez-vous la présence

De postillons venus de Cathay ou Byzance

Et dont je vous ai vu préférer le séjour

À Animal Crossing, Auchan ou Carrefour ?

Quel péril, ou plutôt quel chagrin vous en chasse ?

HIPPOLYTE.

Des marcheurs mensongers toujours je crains l'audace

Depuis que sur ces bords les dieux ont envoyé

La fille de Darcos et Valérie Boyer.

THÉRAMÈNE.

J’entends : de vos douleurs la cause m’est connue.

Schiappa vous chagrine, et blesse votre vue.

Dangereuse marâtre, à peine elle vous vit,

Que même confiné vous fustes déconfit.

Mais sa haine, sur vous autrefois attachée,

Est comme une limace après une drachée.

Et d’ailleurs quels périls vous peut faire courir

Le coronavirus ? On n'en saurait mourir.

Phèdre, atteinte d’un mal qu’elle s’obstine à taire,

N'a pas, du pangolin, percé tout le mystère.

Peut-elle contre vous former quelques desseins ?

HIPPOLYTE.

Nies-tu donc, tel Blanquer, l'avis des médecins ?

Hippolyte en partant fuit une autre ennemie ;

Je fuis, je l’avouerai, cette vieille Estrosie,

Reste d’un sang fatal conjuré contre nous.

THÉRAMÈNE.

N'est-elle pas amie du professeur Raoult ?

Jamais l’aimable sœur des cruels Pallantides

Se sera-t-elle alliée à l'infernal Khauvide ?

Et devez-vous haïr ses innocents appas ?

HIPPOLYTE.

Hélas, même au McDrive il n'est point de repas.

THÉRAMÈNE.

Seigneur, m’est-il permis d’expliquer votre fuite ?

Sans apéro sur Zoom évitez-vous la cuite,

Implacable ennemi des amoureuses lois,

De la pistache autant que d'olive aux anchois ?

Vénus, par votre orgueil si longtemps méprisée,

Fera-t-elle plus que de Griveaux la risée ?

Et vous mettant au rang du reste des mortels,

Vous a-t-elle exilé à Yèvre-le-Châtel ?

Aimeriez-vous, seigneur ?

HIPPOLYTE.

Ami, qu’oses-tu dire ?

Toi qui même sur Zoom n'enseignes pas Shakespeare,

Des sentiments d’un cœur si fier, si dédaigneux,

Vois-tu donc sur Discord des hordes de khâgneux ?

C’est peu qu’avec son lait une mère Amazone

Parmi la Librairie ait essaimé la zone.

Dans un âge plus mûr moi-même parvenu,

J'ai, de Gérard Larcher, le visage charnu.

Attaché près de moi par un zèle sincère,

Tu fus mon Jean Lassalle, aussi ma Flo Lasserre.

Tu sais combien mon âme, attentive à ta voix,

S’échauffait aux récits des faits de Benalla.

Quand tu me dépeignais ce héros intrépide

Qui en maître régnait bien avant le Khauvide,

Les monstres étouffés, et les brigands punis,

Cégété, Heffessu, entre autres ennemis,

Et les os dispersés du géant d’Épidaure,

De Jean-Luc Mélenchon jusqu'à Olivier Faure.

Mais quand tu récitais des faits moins glorieux,

Citoyens éborgnés, glyphosate en tous lieux,

Hélène à ses parents dans Sparte dérobée ;

Bayrou bégayant, De Sarnez imbibée,

Tant d’autres, dont les noms lui sont même échappés,

Les lois contre les gueux et les handicapés,

Ariane aux rochers contant ses injustices,

Les fêtes de Macron aux hivernaux solstices,

Tu sais comme, à regret écoutant ce discours,

L'horreur des yeux crevés m'en éloignait toujours.

Heureux si j’avais pu ravir à la mémoire

Ces faits aussi abjects qu'une chanson de Moire !

Et moi-même, à mon tour, je me verrais lié !

Fallait-il qu'à Beauvau on m'eût domicilié...

Dans mes lâches soupirs d’autant plus méprisable,

Qu'un enfant de cinq ans reprenant son cartable,

Qu’aucuns monstres par moi domptés jusqu’aujourd’hui,

Ne me calmeront tant qu'un lave-mains Feng-Shui.

Quand même ma fierté pourrait s’être adoucie,

Ne pourrais-je trembler au doux nom d'Estrosie ?

Ne souviendrait-il plus à mes sens égarés

De ce confinement qui nous a séparés ?

Mon père la réprouve, et par des lois sévères,

M'ordonne de passer les oraux de Blanquère.

D’une tige coupable il craint un rejeton

Et non de se complaire en vers de mirliton.

Et que, jusqu’au tombeau soumise à sa tutelle,

Estrosie sans Raoult fasse dans la dentelle.

Dois-je épouser ses droits contre un père irrité ?

Et dois-je renoncer à la spé HLP ?

Et dans un fol amour ma jeunesse embarquée...

THÉRAMÈNE.

Surtout n'oubliez pas l'attestation marquée :

Le ciel de nos raisons ne sait point s’informer,

Le duc de Castaner risque de gendarmer.

Et sa haine irritant une flamme rebelle,

On trouve le virus dans les camions-poubelle.

Enfin d’un chaste amour pourquoi vous effrayer ?

Sur le monde d'après ne faut-il embrayer ?

En croirez-vous toujours un farouche scrupule ?

Faute d'FFP2, on porte un masque en tulle !

Quels courages Vénus n’a-t-elle pas domptés ?

Avant l'oral du bac faites-vous démâter.

Si toujours Antiope à ses lois opposée

Se trouve, de Schiappa vous aurez la rosée.

Mais que sert d’affecter un superbe discours ?

Même en distanciel vous séchâtes les cours.

On vous voit moins souvent, orgueilleux et sauvage,

Tantôt, tel Robinson, quémander du fromage,

Tantôt, savant dans l’art par Neptune inventé,

Harponner la baleine avecque Son-Forget.

Les forêts de nos cris moins souvent retentissent ;

Sur Animal Crossing que de bestiaux factices !

Il n’en faut point douter, vous aimez, vous brûlez ;

De vous, sans nul coiffeur, la coupe de mulet

À Estrosie enfin aurait-elle su plaire ?

HIPPOLYTE.

Théramène, je pars, et vais chercher mon père.

THÉRAMÈNE.

Ne verrez-vous point Phèdre avant que de partir ?

HIPPOLYTE.

Sans surblouse non plus je ne saurais sortir.

Voyons-la, puisque ainsi mon devoir me l’ordonne.

Quoi, n'est-ce pas là ce cher Daniel Labaronne ?

12:50 Publié dans Chèvre, aucun risque, Ecrit(o)ures, La Pseudo-Phèdre | Lien permanent | Commentaires (2)

samedi, 09 mai 2020

Odds and ends

Aujourd'hui, je n'ai pas fait grand chose, ou plus exactement : je n'ai guère bossé.

Comme, d'une part, il faisait beau, et comme, d'autre part, O* a été occupé à faire son travail d'arts plastiques le matin, à jouer à Fifa19 en début d'après-midi (il a été limogé de son poste d'entraîneur du PSG car avec les difficultés à jouer au niveau pro il y a 2-3 semaines quand il a passé ce niveau, il n'a pu terminer "que" 5e du championnat), puis à aider A* à faire la cuisine (quiche aux tomates cerise, velouté de fenouil et enfin chili pour demain), il n'y a eu ni partie de piquet, ni billard, ni ping-pong, et donc j'ai pu beaucoup lire, dehors, donc, malgré quelques agaçantes chignoles voisines autour des 3-4 heures de l'après-midi.

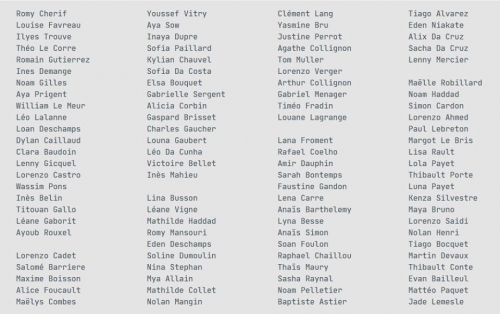

J'ai fini de lire La statue de sel d'Albert Memmi, son premier roman (1953), que j'avais trouvé dans une boîte à livres je ne sais plus où, et qui s'est d'ailleurs débigoincé en cours de lecture : une fois la prochaine vidéo faite, il ira au recyclage, ce qui est dommage car c'est un très bon livre. En cherchant quelques bricoles hier au sujet de Memmi (dont j'ai lu il y a très longtemps, à Beauvais, Le scorpion) j'ai découvert qu'il était toujours vivant : il fêtera ses cent ans en décembre prochain. Roman en partie autobiographique, mais en partie seulement : on sait que les deux derniers chapitres correspondent en quelque sorte à une vie alternative d'Albert Memmi. Il s'agit d'un Bildungsroman qui suit les étapes d'un jeune Juif tunisois de l'enfance au début de l'âge adulte, après un “séjour” très rude dans un camp de prisonniers, sous le joug nazi. Memmi décrit très bien comment les Juifs d'Afrique du nord, considérés comme des citoyens de seconde zone avant et pendant la guerre, se sentent toujours aussi délaissés, tant par les FFL que par le nouveau gouvernement. Là où le roman se distingue notamment de la vie de Memmi, c'est qu'il s'agit d'un Künstlerroman déceptif : comment Alexandre Mordekhaï Benillouche n'est pas devenu écrivain. Le roman commence d'ailleurs d'une manière qui m'a rappelé le film de Perec Un homme qui dort, vu récemment.

J'ai fini de lire La statue de sel d'Albert Memmi, son premier roman (1953), que j'avais trouvé dans une boîte à livres je ne sais plus où, et qui s'est d'ailleurs débigoincé en cours de lecture : une fois la prochaine vidéo faite, il ira au recyclage, ce qui est dommage car c'est un très bon livre. En cherchant quelques bricoles hier au sujet de Memmi (dont j'ai lu il y a très longtemps, à Beauvais, Le scorpion) j'ai découvert qu'il était toujours vivant : il fêtera ses cent ans en décembre prochain. Roman en partie autobiographique, mais en partie seulement : on sait que les deux derniers chapitres correspondent en quelque sorte à une vie alternative d'Albert Memmi. Il s'agit d'un Bildungsroman qui suit les étapes d'un jeune Juif tunisois de l'enfance au début de l'âge adulte, après un “séjour” très rude dans un camp de prisonniers, sous le joug nazi. Memmi décrit très bien comment les Juifs d'Afrique du nord, considérés comme des citoyens de seconde zone avant et pendant la guerre, se sentent toujours aussi délaissés, tant par les FFL que par le nouveau gouvernement. Là où le roman se distingue notamment de la vie de Memmi, c'est qu'il s'agit d'un Künstlerroman déceptif : comment Alexandre Mordekhaï Benillouche n'est pas devenu écrivain. Le roman commence d'ailleurs d'une manière qui m'a rappelé le film de Perec Un homme qui dort, vu récemment.

[On a side note, lire ce roman a été l'occasion de découvrir une scène des Évangiles qui m'avait échappé, la guérison de l'Hémorroïque.]

♣♣♣♣♣♣♣

Soir : Chat noir, chat blanc de Kusturica. Nous avions vu ce film, C* et moi, lors de sa sortie, en 1998, à Beauvais, avec une amie de l'époque, Béatrice, perdue de vue avant même que nous ne quittions la Picardie : elle s'était enfoncée dans la dépression, certainement, et avait glissé sans contrecoup possible dans les abonnées absentes. Il y a quelques mois, nous avons revu aussi avec les garçons Le Temps des gitans. La vie est un miracle, que je n'ai jamais vu, nous attend aussi. Chat noir, chat blanc est conforme à mon souvenir : brillant, drôle, emporté, véhément, avec bien entendu ces scènes anthologiques rythmées par des orchestres dans les postures les plus inimaginables. La grande scène du début chez Grga et la scène du convoi ferroviaire (avec le chef de gare pendu à une barrière levée) sont des hommages appuyés mais très réussis à Sergio Leone. Je n'avais pas de réel souvenir des entourloupes mafieuses qui rythment le film, ni du fait que les deux chats du titre sont aussi ceux qui, en folâtrant, ressuscitent les deux vieux. La résurrection et la joie macabre sont deux motifs essentiels du cinéma de Kusturica. La destruction progressive de la maison a un petit côté métafictionnel : regardez, on détruit le décor au fur et à mesure qu'on tourne le film. — Il faudrait revoir Underground aussi ; j'avais beaucoup aimé ce film et n'avais pas trop compris, à l'époque, pourquoi le film était accusé de défendre évidemment le nettoyage ethnique de Milosevic et sa bande...

Soir : Chat noir, chat blanc de Kusturica. Nous avions vu ce film, C* et moi, lors de sa sortie, en 1998, à Beauvais, avec une amie de l'époque, Béatrice, perdue de vue avant même que nous ne quittions la Picardie : elle s'était enfoncée dans la dépression, certainement, et avait glissé sans contrecoup possible dans les abonnées absentes. Il y a quelques mois, nous avons revu aussi avec les garçons Le Temps des gitans. La vie est un miracle, que je n'ai jamais vu, nous attend aussi. Chat noir, chat blanc est conforme à mon souvenir : brillant, drôle, emporté, véhément, avec bien entendu ces scènes anthologiques rythmées par des orchestres dans les postures les plus inimaginables. La grande scène du début chez Grga et la scène du convoi ferroviaire (avec le chef de gare pendu à une barrière levée) sont des hommages appuyés mais très réussis à Sergio Leone. Je n'avais pas de réel souvenir des entourloupes mafieuses qui rythment le film, ni du fait que les deux chats du titre sont aussi ceux qui, en folâtrant, ressuscitent les deux vieux. La résurrection et la joie macabre sont deux motifs essentiels du cinéma de Kusturica. La destruction progressive de la maison a un petit côté métafictionnel : regardez, on détruit le décor au fur et à mesure qu'on tourne le film. — Il faudrait revoir Underground aussi ; j'avais beaucoup aimé ce film et n'avais pas trop compris, à l'époque, pourquoi le film était accusé de défendre évidemment le nettoyage ethnique de Milosevic et sa bande...

Sinon, j'ai visualisé le rayon de 100 kilomètres autour de notre domicile, afin de voir quelles petites virées (avec pique-nique et masques) nous pouvions envisager : outre le Bioparc de Doué (mais quand les oryctéropes seront visibles, dixit le spécialiste), les châteaux vont commencer à rouvrir leurs portes, sans parler des villages des bords de Loire. Pour les grandes villes, nous avons été amusés de voir qu'Angers et Poitiers — très belles et captivantes — étaient tout juste dans le cercle, de même que Le Mans, alors qu'Orléans — cette cité grisâtre et médiocre — était hors de portée, à quelques kilomètres près.

Sinon, j'ai visualisé le rayon de 100 kilomètres autour de notre domicile, afin de voir quelles petites virées (avec pique-nique et masques) nous pouvions envisager : outre le Bioparc de Doué (mais quand les oryctéropes seront visibles, dixit le spécialiste), les châteaux vont commencer à rouvrir leurs portes, sans parler des villages des bords de Loire. Pour les grandes villes, nous avons été amusés de voir qu'Angers et Poitiers — très belles et captivantes — étaient tout juste dans le cercle, de même que Le Mans, alors qu'Orléans — cette cité grisâtre et médiocre — était hors de portée, à quelques kilomètres près.

23:30 Publié dans *2020*, Blême mêmoire, Lect(o)ures, Tographe | Lien permanent | Commentaires (2)

vendredi, 08 mai 2020

Mensonges, suite

Il y a un mois, le gouvernement disait que les écoles ne rouvriraient qu'en cas de ralentissement très marqué du Covid19, et que des tests et des masques seraient disponibles pour tout le personnel de l'Education nationale.

7 mai : finalement, pas assez de tests même pour les soignants et les personnes présentant des symptômes. C'est ce que Véran a appelé des "tests massifs". Tous les autres pays doivent se foutre de notre gueule XXL.

Blanquer : pas de tests pour les profs, car il ne faut "pas gâcher".

Quand j'écrivais hier que le mensonge est leur unique politique...

14:57 Publié dans *2020* | Lien permanent | Commentaires (1)

jeudi, 07 mai 2020

Reprise ?!?

Matinée : préparation de cours et correction de devoirs.

Après-midi : 4 h 20 de conseil d'UFR en visioconférence.

Demain je ferai un cours d'agrégation en streaming YouTube, un 8 mai, oui, car pas d'autre créneau possible avec les nombreuses collègues en poste dans le secondaire, et qui sont accaparées toute la semaine par la "continuité pédagogique".

J'ai vu passer des trucs sur la "reprise" ou la "rentrée" des profs le 11 mai. Que des comptes macronistes. Normal : le gouvernement et ses soutiens détestent les profs et veulent faire haïr les profs. Au prix des pires mensonges, car le mensonge est leur unique politique.

21:51 Publié dans *2020* | Lien permanent | Commentaires (0)

mercredi, 06 mai 2020

Où il est notamment question de Hilde Domin

En ce moment, A* se lève à 6 h 30 car il a des examens de maths tous les matins à 7 h 30 ; j'ai remis le réveil chaque jour à 7 h, au cas où... et, curieusement, je recommence surtout à être réveillé dès 6 h... Première chose ou presque, après les mails pro (pas grand chose ce matin) et un coup d'œil à Facebook et Twitter : ma traduction quotidienne.

Ce matin, j'ai traduit un poème de Hilde Domin, poète du 20e siècle très connue en Allemagne, et plus ou moins inconnue en France, je pense. Il faudra que je pense à chercher des éditions de ses poèmes, ainsi que sa correspondance — retrouvée après sa mort, en 2006 —avec son époux. Hilde Löwenstein, née en 1909, a connu à peu près toutes les vicissitudes d'une émigrée juive tentant d'échapper à l'Allemagne nazie : d'abord émigrée en Italie (mauvaise pioche), elle réussit à s'enfuir avec son époux in extremis, en 1939, avant de rejoindre l'Angleterre. Elle n'est revenue vivre en Allemagne qu'en 1961 après un long séjour en République dominicaine : c'est à ce pays qu'elle emprunte en quelque sorte son pseudonyme.

Fini de lire Louis Lambert, qui est en effet, à bien des égards, et comme le disent deux personnages de The Ambassadors, un livre raté. Mais comme toujours chez Balzac, c'est un livre raté essentiel.

Aujourd'hui je dois continuer mes corrections de L1 et L3 (les étudiants déposent leurs devoirs au compte-gouttes, et moi je ne peux attendre le terme pour m'y mettre), et préparer mon cours d'agrégation sur Cook pour vendredi. Au début, le cours devait avoir lieu hier matin, mais diverses complications ont fait que j'ai dû le décaler. Les collègues/étudiant·es préfèrent la date du vendredi matin, seul moment calme de la semaine. Cela a beau être un jour férié, tant pis, je cède. La situation est déjà si compliquée, et pour tout arranger le jury qui devait annoncer les résultats d'admissibilité aujourd'hui a apparemment renvoyé la publication sine die. De toute façon, il est à espérer qu'on sorte enfin rapidement de cette situation, car entre les collègues qui continuent de travailler et d'avoir un fonctionnement quasi normal, comme s'il ne se passait rien de particulier, et les gens qui font n'importe quoi, il ne reste pas grand chose d'un peu mesuré...

D'ailleurs, les scènes diffusées hier à la télévision l'ont montré, Macron et Blanquer sont irresponsables et grotesques ; je ne sais lequel des deux adjectifs les décrit le mieux. Comme la situation est tragique et comme leur irresponsabilité risque d'augmenter le nombre de morts, on peut dire que le ridicule tue, et l'incompétence aussi.

07:26 Publié dans *2020*, Indignations, Translatology Snippets | Lien permanent | Commentaires (0)

mardi, 05 mai 2020

Ça travaille (au ciboulot)

Ce matin, le cours d'agrégation sur Gordimer s'est bien passé : c'était une étudiante/collègue qui se chargeait du commentaire de texte. Afin de permettre davantage d'interaction qu'avec Youtube, j'avais créé un “salon” avec Jitsi. J'ai donc pu voir — ce qui change tout — les collègues, dont le seul garçon, qui a eu l'air de s'emmerder tout du long des 2 h 30...

D'ailleurs, j'ai tenté de faire un live streaming de la visioconférence sur YouTube, mais il a dû y avoir un bug car seules les 90 premières minutes ont été enregistrées / archivées. Heureusement que j'avais fait un document avec mes suggestions de plan et d'analyses pour les absentes.

Pour préparer ce texte, je me suis replongé dans De Chirico, et surtout dans The Enigma of Arrival : une envie folle de relire ce livre. Si je me mets à vouloir relire, je ne suis pas sorti de l'auberge... Pendant ce confinement, toutefois, le “placard des livres en souffrance” se vide un peu, mais pas le “confiturier”.

Soirée : The Big Lebowski, vu au cinéma à sa sortie. Même impression qu'il y a 20 ans et quelque : film distrayant, bien joué, mais trop long, pas très bien ficelé, répétitif, trop “second degré”. En fait, ni C* ni moi ne nous rappelions l'intrigue, plutôt l'ambiance seulement. Mention spéciale pour le numéro hallucinant de John Turturro au bowling.

22:27 Publié dans *2020*, Lect(o)ures, Tographe, WAW | Lien permanent | Commentaires (0)

lundi, 04 mai 2020

Un beau bouic par Beuys

Levé tôt, avant même le réveil, à 6 h 30. Raté le café, c'est assez rare pour être souligné : il m'arrive d'avoir la main lourde, mais cette fois-ci j'ai fait, exceptionnellement, un café trop léger. C'est vraiment infect.

La journée est studieuse pour tous ici, dans la maisonnée : A* a deux examens à distance, dont un de maths tous les matins de la semaine à 7 h 30 ; O* en face de moi écoute des documents en espagnol pour une compréhension orale ; C* dans la chambre fait un cours en visioconférence ; de mon côté, j'ai déjà fini un de mes 5 paquets de copies, traité les mails professionnels, commencé à préparer le cours de demain matin (commentaire de texte sur un extrait de Gordimer). Suis en pleine lecture et correction aussi du chapitre que m'a envoyé mercredi dernier mon étudiant de M2.

Hier, je me suis “débarrassé” de la vidéo très longue dont j'avais commencé l'enregistrement le 6 avril. Une bonne chose de faite, en attendant mon improbable liste des 100 (73 ? 41 ?) livres majeurs du 21e siècle. — Hier soir, aussi, le nanard du dimanche soir : Les Bons Vivants, film à sketches de 1965 qui n'est (vaguement) sauvé que par le troisième “acte” et un de Funès en pleine bourre. Petit détail, l'excellent dictionnaire de l'argot Bob suggère plusieurs citations pour le mot bouic, synonyme de bordel que je n'avais jamais rencontré.

10:32 Publié dans *2020*, BoozArtz, Flèche inversée vers les carnétoiles, Tographe, Words Words Words | Lien permanent | Commentaires (0)