lundi, 14 avril 2025

14042025

Aujourd'hui, l'essentiel de la journée a été consacrée à la visite du MoMA.

Nous n'avions pas passé autant de temps dans un musée depuis la Reina Sofia à Madrid en 2011, presque dans une autre vie. À vrai dire, je ne m'en pensais plus capable.

Il suffit de doser, comme dirait O*. Et au bout du compte, nous y sommes restés sept heures.

De très nombreuses découvertes, dont l'extraordinaire (et extraordinairement mind-fucking) film de Christian Marclay, The Clock. S'il passe un jour en France, il faudra s'organiser pour aller le voir en entier (24 heures, certes...);

19:05 Publié dans 2025, BoozArtz, Hors Touraine | Lien permanent | Commentaires (0)

vendredi, 11 avril 2025

11042025

17 h

La pluie tombe, à verse, ou presque. Ce matin, je lisais Ada Limon, en butinant dans plusieurs recueils. Ce soir, face au jardin de chez N* et P*, je regarde un cardinal mâle et un Pic (dont l’espèce précise m’échappe toujours). L’eau s’écoule vivement, dans le ruisseau qui sépare la terrasse du jardin avec la table d’écriture jaune.

(C’est sur ce que P* nomme « le pont créatif » que N* nous a pris en photo il y a trois jours.)

On est tout près de New York, et aujourd’hui nous avons sillonné ces campagnes assez monotones, faiblement peuplées : un hangar imprécis révèle trois hommes souriants en train de mettre du vin rouge en bouteilles ; un fond de ferme s’avère être le lieu où près de dix artistes se sont partagés des studios (nous avons longuement discuté avec le photographe Richard Speedy de ses œuvres) ; à Lambertville, aussi, nous avons discuté avec un couple d’artistes, le peintre Siriom Singh étant le plus intéressant – mais sans jamais pouvoir me départir, en sillonnant ces routes, en traversant ces champs, de l’idée (et de l’image – forte) que c’était là le territoire des Lenape, qui ont été repoussés, éjectés, exterminés finalement, et aussi qu’y travaillaient des milliers d’esclaves noirs jusqu’à ce que les Blancs que l’on a ensuite fait passer pour des philanthropes ne prennent la frousse en imaginant que cette vaste communauté ne puisse se retourner contre ses maîtres et décident de les émigrer massivement vers les Etats du Sud.

C’est une trop longue phrase, mais c’est une trop lourde histoire, aussi. Le Delaware, très large, on l’a aperçu du pont, avant d’aborder quelques minutes en Pennsylvanie.

Les geais bleus criaillent joliment.

Dans cette contrée, même la monotonie est contrastée.

23:11 Publié dans 2025, Hors Touraine | Lien permanent | Commentaires (0)

mercredi, 09 avril 2025

09042025

Hier, c’était l’anniversaire de Nnedi Okorafor et donc le premier anniversaire de ma conférence sur Lagoon à Durban, vu que j’avais commencé celle-ci, facétieusement, en signalant cette concomitance.

Hier, surtout, j’ai travaillé avec P*, puis avec ses manuscrits, ou plutôt dans l’armoire aux manuscrits, avant de rediscuter encore. Il s’avère qu’outre les riches documents et variantes qui vont nourrir mon travail sur l’autotraduction et la réécriture dans un contexte plurilingue (avec la triade français-anglais-allemand en ligne de mire ou en toile de fond), il y avait quelques inédits, de jeunesse surtout, et non des moindres.

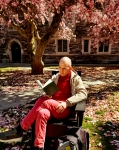

Aujourd’hui, comme P* enseigne et n’est pas là de la journée, nous nous sommes promenés dans Princeton, par un froid glacial et sous un grand soleil. J’ai tout de même pu scanner encore quelques documents et prendre quelques notes. Il faudrait que je fasse un tableau de correspondance des chapitres de la 3e partie de MP-VO1, dans les différents tapuscrits, et de MP-VO2, histoire de pouvoir en discuter avec lui. Pas trop la force ce soir.

22:31 Publié dans 2025, Autoportraiture, Hors Touraine, WAW | Lien permanent | Commentaires (0)

mardi, 08 avril 2025

08042025

5 h 25, heure locale

Bien arrivés, hier, à Princeton, après un vol sans encombre et un contrôle de douane et d’immigration sans accident. Les trains aux Etats-Unis sont plus délabrés encore qu’on ne le raconte, mais avec une ambiance très chaleureuse, un contrôleur qu’on croirait sorti d’un film de Ken Loach (ou de Jarmusch si Jarmusch était moins misanthrope). La maison de P* et N* est splendide ; nous avons notre propre studio, avec salle de bains privative et vue sur le jardin, dans lequel nous avons déjà vu passer, le temps de nous installer, deux chevreuils et un écureuil. P* est rentré assez tard du travail (il a 2 h 45 de bagnole, dont le contournement de New York) ; N* est très cordiale, et leur fille, qui a seize ans et apprend le français depuis trois ans, aussi.

Aujourd’hui, on va un peu se mettre au travail, lui et moi. À suivre…

11:43 Publié dans 2025, Hors Touraine | Lien permanent | Commentaires (0)

samedi, 15 mars 2025

15032025 (Salon du Livre Africain)

Magnifique journée au Salon du Livre Africain, à Paris — malgré le temps glacial, l’effet de fourmilière dans la Halle des Blancs Manteaux, le fait de venir en voiture à Paris pour la première fois depuis fort longtemps (mais il n’y avait guère d’autre solution, et finalement ça s’est bien passé).

Je noterai seulement qu’accompagné de Claire et de mon collègue et ami Bernard de Meyer j’ai pu assister à deux conférences intéressantes : la lecture musicale du conte écologique mahorais Gombessa le sage (aux éditions Project’Îles) et la présentation de Profaner Ananda par A. Ferret et S. Tchak, avec (hélas) Jean-Noël Schifano. Beaucoup de discussions avec des maisons d’édition qui font toutes un travail passionné, acharné, opiniâtre, dont certaines dont je suis le travail depuis longtemps (Anacaona, Atelier des nomades, Dodo vole…) ou plus récemment (Ro-Bot-Krik). Outre les retrouvailles avec des personnes que j’ai déjà croisées, voire avec qui je travaille déjà (ou avec qui j’ai travaillé), j’ai pu discuter pour la première fois de vive voix (je récuse l’expression IRL car la discussion sur les réseaux est réelle) avec des personnes que j’admire et avec qui j’échange depuis parfois fort longtemps : Sami Tchak, Timba Bema, Raphaël Thierry, Jean-Pierre Orban, Jean-Baptiste Naudy – j’en oublie forcément, je complèterai la liste.

Claire a pris, devant la Halle, cette photo que je trouve très réussie, avec Nassuf Djailani (dont je viens de lire la magnifique postface qu’il a écrite pour l’édition de poche des poèmes d’Ananda Devi chez Bruno Doucey) et Jean-Pierre Orban, avec qui j’ai échangé régulièrement autour de Ngugi wa Thiong’o. Plus tard, la soirée s'est achevée sur un moment assez pénible, quand un des organisateurs est venu annoncer que la conférence sur modernité et création au Cameroun était annulée car aucun des auteurs n'avait obtenu de visa, et quand, alors que je disais à haute voix qu'il fallait dénoncer publiquement les agissements du gouvernement français qui ne cesse de bloquer artistes et intellectuels du continent africain pour faire des courbettes aux fascistes, un monsieur bien bourgeois était outré, lui, d'avoir payé un ticket de métro pour rien... Si un réfugié venait, après sa noyade, rendre son dernier souffle à ses pieds, ce monsieur bien mis et si confit dans son racisme inconscient se plaindrait de ses chaussures abîmées.

Nous sommes rentrés chargés de livres et délestés de quelques billets… Grand bonheur aussi, d’avoir retrouvé, pour le déjeuner, nos amis Catherine et Philip, que nous n’avions pas revus depuis leur départ de Tours, il y a six ans. Il se trouve que Philip m’avait envoyé, il y a quelques jours à peine, la postface qu’il a écrite pour la traduction française, par Dominique Lanni, de la pièce de théâtre de Ngugi wa Thiong’o et Micere Githae Mugo, The Trial of Dedan Kimathi.

23:45 Publié dans 2025, Affres extatiques, Hors Touraine | Lien permanent | Commentaires (0)

samedi, 08 mars 2025

08032025

Emmanuel Macron, ce sale type vraiment, déclare qu’il faudrait que chaque jour soit la journée des droits des femmes, alors qu’il envoie sa police tabasser et gazer les manifestantes, et qu’il fait protéger les nervis d’extrême-droite.

À Nantes, le rassemblement féministe témoignait d’une rage et d’une combativité sans précédent.

C’est dans cet esprit-là qu’il faut se retrouver, se ressourcer, reprendre espoir.

19:45 Publié dans 2025, Hors Touraine, Indignations | Lien permanent | Commentaires (0)

vendredi, 07 mars 2025

07032025 (Atlantide, de beaux moments... et la contagion du wtf)

Aujourd’hui, j’ai passé la matinée avec des amis, et à découvrir des librairies nantaises – dont Les Bien-Aimé·e·s, où j’ai acheté un petit livre de Joëlle Zask qui m’avait échappé, et l’essai majeur de Brent Hayes Edwards traduit par J.-B. Naudy et G. Pierrot aux excellentes éditions Ròt-Bò-Krik : bien m’en a pris, car j’ai déjà trouvé, en commençant la lecture de ce livre, deux notions différentes qui vont me servir pour mon projet Aidoo/Darko/Nganang. Comme quoi il faut acheter des livres, même quand on en a soixante en carafe qui attendent.

Aujourd’hui, j’ai passé la matinée avec des amis, et à découvrir des librairies nantaises – dont Les Bien-Aimé·e·s, où j’ai acheté un petit livre de Joëlle Zask qui m’avait échappé, et l’essai majeur de Brent Hayes Edwards traduit par J.-B. Naudy et G. Pierrot aux excellentes éditions Ròt-Bò-Krik : bien m’en a pris, car j’ai déjà trouvé, en commençant la lecture de ce livre, deux notions différentes qui vont me servir pour mon projet Aidoo/Darko/Nganang. Comme quoi il faut acheter des livres, même quand on en a soixante en carafe qui attendent.

L’après-midi au festival Atlantide a été assez riche, malgré une première rencontre un peu superficielle autour d’Angela Davis, avec Alain Mabanckou : belle table ronde avec Lucy Mushita, Li Ang et Sang Young-park, lecture inaugurale de Nancy Huston, exposition des objets donnés par les participant·es au fil des années…

Malheureusement, la table ronde avec Ananda Devi et Annie Ferret a été très décevante. De toute évidence, les planètes étaient alignées pour que le grand n’importe quoi se produise :

- un thème très général et pas du tout littéraire (La contagion du mal (??))

- un « animateur littéraire » complètement à l’ouest, Emeric Cloche, qui n’avait lu aucun livre, qui faisait des blagounettes malaisantes et n’était même pas capable de dire correctement le nom des écrivain·es ou les titres des livres, quand par miracle il avait l’idée saugrenue d’en citer u

- une première question encore plus débile et générale que le thème de la rencontre (il fallait le faire), dans laquelle José Carlos Somoza s’est engouffré pour déblatérer sans queue ni tête, et sans jamais parler d’écriture ni de ses livres

- un écrivain venu faire son intéressant, José Carlos Somoza donc, qui a tiré la couverture à soi en full manspreading discursif

Ananda Devi et Annie Ferret ont tenté de ramener la discussion vers des considérations à peu près cohérentes, et surtout vers la question de l’écriture et de la littérature. À 16 h 57 quand l’insupportable Emeric Cloche a signalé qu’il restait le temps pour une question, j’étais à deux doigts de me lever et de dire « Pourrait-on enfin entendre les écrivaines sur la façon dont elles considèrent que l’écriture peut mimer la contagion du mal, ou peut-être lui servir d’antidote ? » Il y a quinze ans, encore, je crois que je me serais levé au milieu de la rencontre et que j’aurais interrompu Somoza ou Cloche en lançant « et la littérature ? ».

C’est tout à fait regrettable, car il y avait une centaine de personnes présentes, dont la majorité n’avait sans doute lu aucun livre des auteurices et dont beaucoup n’auront pas su ce qu’il y avait dans ces œuvres, ce qui se tramait dans ces textes. D’ailleurs, alors que le grand espace du rez-de-chaussée est bondé, très peu de gens sont venus ensuite à la rencontre d’Annie Ferret et d’Ananda Devi, pour faire signer les livres ou discuter.

Il serait souhaitable que le festival Atlantide choisisse des intitulés plus littéraires (car la tendance aux titres accrocheurs mais totalement creux est assez générale) et surtout se débarrasse de ce pilier de café du commerce. Il en va du sérieux des débats…

Heureusement que la rencontre avec Ananda Devi à la médiathèque Floresca-Guépin, hier soir, autour de La nuit s'ajoute à la nuit, était tout à fait remarquable, elle... Il faut dire qu'il y avait du temps, et, surtout, deux dames (dont le nom n'a pas été dit) qui avaient lu les livres et qui posaient des questions intelligentes...

21:38 Publié dans 2025, Flèche inversée vers les carnétoiles, Hors Touraine, Indignations | Lien permanent | Commentaires (0)

jeudi, 27 février 2025

27022025 — le MAAOA, une décolonialité de façade

Avant-hier, à Marseille, j’ai visité notamment le MAAOA (Musée d’Arts Africains, Océaniens et Amérindiens). Il se répartit sur trois très grandes salles, dans le Centre de la Vieille-Charité.

J’ai commencé par les collections d’objets et d’œuvres africain·es, avant de me rendre dans la salle consacrée à l’Océanie (dans laquelle sont surtout exposées des œuvres de Polynésie — je suis passé plus vite dans la partie consacrée au Mexique). Dans la salle consacrée aux objets d'Océanie, il y a une vitrine dans laquelle est exposé un non-objet : dans une cage de verre tapissée de bleu, on ne voit rien, ou plutôt on voit qu’il n’y a aucun objet. Un cartouche indique sobrement que l’objet qu’on ne voit pas est une tête humaine tatouée toi moko, d’origine maorie.

À droite de la vitrine vide, un long texte intitulé « Restitution de patrimoine aux peuples d’origine » explique doctement, sur cinq paragraphes, que i) l’objet qui n’est pas exposé a une valeur sacrée pour les Maori ; ii) il appartient à une catégorie qui fit l’objet d’un « ignoble trafic jusqu’à son interdiction en 1831 » ; iii) « le MAAOA n’a jamais exposé ni reproduit la tête humaine toi moko présente dans la collection Gastaut » ; enfin, iv) « suite à la loi du 18 mai 2010 visant à autoriser la restitution par la France des têtes Maori à la Nouvelle-Zélande, la tête […] fut restituée en 2012… ».

Il va de soi que cette mise en évidence de l’histoire du pillage colonial et de la restitution d’objets est tout à fait capitale dans un musée, et qu’on ne peut que déplorer que cela soit souvent moins explicite. Pourtant, sans que le remède soit tout à fait pire que le mal, j’ai été en proie à un profond malaise après avoir lu ce texte.

En effet, qu’avais-je vu jusque-là ? Eh bien, pour commencer par les objets exposés tout près de cette spectaculaire vitrine vide, il y a des têtes réduites Shuar, des crânes surmodelés du Vanuatu etc. Donc des restes humains, des objets tout aussi incompatibles avec l’exhibition muséale, et même avec l’exposition en-dehors d’un cercle communautaire restreint. C’est d’ailleurs, à en croire plusieurs sites, le point commun de tous les objets de cette fameuse collection Gastaut : les 88 objets sont « des crânes, des têtes et des objets liés au crâne humain, sculptés, peints, surmodelés, gravés ». Le profond malaise qui s’est emparé de moi vient de l’hypocrisie que constitue la vitrine vide : pour 87 objets qui furent aussi l’objet de pillages et de trafics, au point de se retrouver dans la collection privée d’un neurologue français de la seconde moitié du 20e siècle (comment ne pas penser au livre génial de Delphine Peiretti-Courtis, Corps noirs et médecins blancs ?), le fait d’en restituer un seul vaut-il exemption générale ? En quoi les cultures du Vanuatu ou d’Amérique du Sud dont le MAAOA expose encore les objets rituels sont-elles plus désacralisables que la culture des Maori ? À ce niveau de foutage de gueule, je m’attends à ce que d’autres affirmations du fameux texte soient tout aussi fantaisistes : si on cherche, se rendra-t-on compte, par exemple, que le MAAOA a, en fait, « exposé et reproduit la tête humaine toi moko » à un moment de son histoire ?

Je l’ai dit, j’avais visité la salle des œuvres africaines avant, et j’y avais pris de nombreuses notes, car en dépit d’une muséographie « moderne » et de phrases soucieuses de montrer qu’on en avait fini du regard ethnocentrique colonial, tout reste à faire. Pour le dire clairement : les textes de cadrage proclament qu’on en a fini de la vision suprémaciste, tandis qu’affleure, presque à chaque objet, un impensé colonial généralisé.

Prenons quelques exemples parmi tant d’autres.

1/ Il est indiqué que la pipe d’apparat Bamum exposée a « vraisemblablement appartenu au sultan Njoya ». Il se trouve que je connais bien le contexte historique et architectural, car le sultan Njoya est, entre autres, le protagoniste principal de Mont-Plaisant, un des quatre romans de Patrice Nganang autour duquel tourne mon gros projet de recherche actuel. Ibrahim Njoya a-t-il donné une de ses pipes ? à qui ? dans quelles circonstances ?

2/ Le MAAOA expose une autre pipe, ayant appartenu, celle-là, au roi Glélé, dixième roi d’Abomey et père du célèbre Béhanzin, dont on sait comment les Français le chassèrent de son royaume et le condamnèrent à l’exil. Tout cela n’est absolument pas dit, d’ailleurs : pour le visiteur lambda, c’est la pipe du roi Glélé, dont on nous donne juste les dates de règne et l’origine géographique (« Fon, Bénin »). Il ne faudrait pas que qui que ce soit fasse un rapprochement avec les pillages massifs perpétrés contre ce royaume, au point que le « trésor de Behanzin » a été restitué récemment au Bénin. Rappelons que la France a rendu 27 œuvres emblématiques, mais continue de s’accaparer plusieurs milliers d’objets que réclame le Bénin.

Au hasard, y aurait-il la pipe de Glélé parmi ces objets ? Autant dire qu’avec ce genre de muséographie, je n’étais, avant même d’avoir lu le très solennel texte « Restitution de patrimoine aux peuples d’origine », pas trop prêt à me laisser embobiner…

3/ Les panneaux d’information restent peu diserts sur les conditions dans lesquelles le principal collectionneur privé, Léonce-Pierre Guerre (“grand collectionneur d'art africain et fasciné par ce continent depuis l'âge de douze ans”, c'est-y-pas chou ça), a acquis les objets avant d’en faire don à la ville de Marseille.

4/ Trois citations viennent clore le panneau d’information principal qui tente de contextualiser – en expliquant que toute cette époque est révolue – la façon dont les musées européens ont longtemps exposé ces objets en les inscrivant dans « l’art primitif ». Ces trois citations sont respectivement : deux phrases de Ludwig Wittgenstein (non sourcées) ; un proverbe africain ; deux phrases de Victor Segalen (non sourcées).

Je n’ai pas précisé que le proverbe africain n’était pas sourcé, car c’est ici, bien entendu, l’expression « proverbe africain » elle-même qui est significative. Expliquer d’un côté qu’on reconnaît désormais la valeur pleine et entière des œuvres exposées dans la salle au même plan que les chefs-d’œuvre de l’art « occidental », puis citer un « proverbe africain », ça revient, pour un défenseur de foot, à détourner un ballon en corner puis à marquer deux fois contre son camp : difficile de dire si c’est plus ridicule qu’abject. De fait, ce que signifie ce panneau, c’est que les productions culturelles européennes sont individualisables et spécifiques, mais que i) la culture du continent africain se réduit à des proverbes – ce trope même est déjà raciste – ; ii) bien que chaque cartouche assigne une origine ethnique et géographique à chaque objet, il reste possible de citer un proverbe « africain » comme si l’Afrique était un tout homogène.

Par conséquent, il devient urgent que les personnes qui s'occupent de telles collections comprennent qu'il ne peut suffire de « déplier l'histoire coloniale à partir des collections muséales », mais qu'il faut, avec courage et profondeur scientifique, déconstruire (et évacuer) les impensés coloniaux de la muséographie contemporaine.

17:14 Publié dans 2025, Affres extatiques, Hors Touraine, Indignations, WAW | Lien permanent | Commentaires (0)

mercredi, 26 février 2025

26022025 (La Montespan et les hippocampes)

Au cours de ces quarante-quatre heures passées à Marseille, j’ai, quoique je ne me sois pas tant promené que cela, entendu deux conversations téléphoniques différentes, dont je vous livre ci-après verbatim deux extraits :

« C’est un sociologue italien qui a étudié les pêcheurs d’hippocampes. »

« C’était l’époux de la Montespan, ce qui lui a valu quelques déboires. »

Je n’avais jamais entendu de bribes de conversations téléphoniques aussi érudites, de sorte que je me demande si cela signifie que Marseille regorge d’échanges intellectuels de très haute volée, ou si, hypothèse plus intéressante, il y a des gens qui se promènent dans Marseille en faisant mine de tenir ce genre de conversation. Voire que ces personnes seraient payées par la municipalité.

Mais après tout, moi qui vous parle, je suis en train de dicter ce texte sur le Vieux-Port, de sorte que quelqu’un qui m’aura entendu pensera que c’est moi qui parle de pêcheurs d’hippocampes et de la Montespan.

12:30 Publié dans 2025, Chèvre, aucun risque, Hors Touraine | Lien permanent | Commentaires (0)

mardi, 25 février 2025

25022025

Tout à l’heure, je vais donc animer à l’EHESS, à la suite d’une autre intervenante tout de même (Edith Mvondo Ekodo, je me réjouis d’entendre et de rencontrer), la dernière séance du séminaire dirigé par Christelle Rabier. Le titre de mon intervention, qui porte sur mes deux traductions récentes de deux essais historiques, est « Décentrer, documenter, traduire ».

Hier soir, j’ai tenté de faire un tour du Vieux-Port, mais dans la nuit déjà, ne voyant pas la mer, longeant des bâtiments froids le long de trottoirs entièrement déserts (à sept heures du soir !), j’ai interrompu la promenade. Aujourd’hui j’espère au moins visiter le Mucem, et demain matin aller à pied jusqu’à la Bonne Mère, histoire de dire que j’aurai un peu « vu » Marseille.

Je suis malheureusement réveillé depuis 4 h 50, avec le nez totalement bouché et une migraine forte qui a fini par me contraindre à prendre un doliprane (ni les mouchages ni le café n’ont aidé, et d’ailleurs le doliprane n’a pas l’air d’aider non plus). Comme cette sinusite chronique, liée à des polypes « gênants mais pas assez nombreux pour qu’on vous opère » (sic), a débarqué progressivement dans ma vie, je me demande si j’en serai débarrassé un jour, et surtout comment je me sentirai revivre, de ne pas passer au moins la première heure de chaque journée à essayer de me désaccabler. Dans la journée, la sinusite me laisse globalement tranquille, mais elle est un peu là tout le temps quand même.

Pas sûr d’être très en forme pour le Mucem – il va falloir se bourrer de café.

Extrait ceci, ce matin, d'un entretien entre Ilan Stavans et Richard Wilbur (traduction Sylvie Kleiman-Lafon) : « En tant que composition, il [l'original] arrive toujours en premier dans l'ordre chronologique. Mais pour le lecteur, la traduction peut arriver d'abord, suivie ensuite par l'original dont il consulte le contenu par curiosité. » (Sur l'auto-traduction, p. 165).

06:31 Publié dans 2025, Hors Touraine | Lien permanent | Commentaires (0)

samedi, 15 février 2025

15022025

H. nous a racontés qu'à chaque fois qu'elle revient à Oléron, sur la pointe près du phare de Chassiron, le chemin côtier a changé car la côte avance de quelques mètres chaque année. Elle pense que d'ici quelques années la route bituminée aura cédé face à l'océan. Sur la plage de Saint-Denis, ce blockhaus, lui, s'affaisse chaque année davantage et glisse vers la mer.

18:00 Publié dans 2025, Hors Touraine, Zestes photographiques | Lien permanent | Commentaires (0)

samedi, 01 février 2025

0102205 (Angoulême)

Aujourd’hui, Claire m’a traîné au festival de la B.D. d’Angoulême, où elle est allée pour la première fois l’an dernier.

Cette année, le programme était moins riche, moins intéressant, mais j’étais quand même content de découvrir cela avec elle : deux expositions très intéressantes (rétrospective Posy Simmonds et neuf dessinatrices espagnoles de la nouvelle génération), tour pas exhaustif mais appuyé – c’est-à-dire avec quelques achats – au pavillon Nouveau Monde, table ronde autour de la traduction en Espagne, tour rapide au grand pavillon des mangas (il ne fallait pas rater le train de retour).

Comme nous n’avons pas pu assister à la table ronde sur le female gaze (il y avait 160 places et nous étions trop loin dans la file d’attente), nous nous sommes rabattus sur la présentation des 44 fanzines nominés pour le prix de la bande dessinée alternative 2025. L’organisateur, visiblement très fin connaisseur du domaine, était aussi un espèce de boomer totalement décomplexé, qui a réussi à tenir des propos xénophobes tour à tour au sujet de la Colombie (« c’est un pays qui exporte autre chose que de la drogue »), les Philippines (qu’il a situées géographiquement « au carrefour de l’Asie et de l’Europe de l’Est », wtf) et la Chine (en précisant qu’à sa grande surprise la BD chinoise n’avait aucun rapport avec le manga japonais (!!)) : un vrai bingo. Nous n’étions pas seuls, Claire et moi, à grincer des dents : les cinq personnes derrière nous, qui faisaient partie de l’équipe de deux fanzines différents ai-je cru comprendre, soupiraient et souffraient autant que nous. En y réfléchissant, je regrette de ne pas m’être levé pour dire que ces propos étaient inadmissibles. C’est toujours comme ça : on est estomaqué, on se rassure en échangeant des regards ou de brèves paroles de connivence avec d’autres personnes dans le public, et on laisse les racistes déblatérer.

Vérification faite, ce monsieur, qui ne s’est pas du tout présenté tellement il pensait être connu de tout le monde, se nomme Philippe Morin : architecte de profession, il est aussi cofondateur et coéditeur des éditions PLG, et donc président du jury du Prix de la BD alternative. Il y a une certaine satisfaction à voir ce soir que les deux fanzines qui ont obtenu le Prix ex aequo, Hairspray et Fanatic Female Frustration, sont à l’opposé des visions frelatées et imbues de ce paltoquet. In fine, le female gaze a retriomphé.

20:44 Publié dans 2025, Gertrude oder Wilhelm, Hors Touraine | Lien permanent | Commentaires (0)

mardi, 21 janvier 2025

21012025

Deux promenades, une le matin sous le soleil, et une l’après-midi en faisant demi-tour fissa à cause de la pluie qui forçait.

Demain, obsèques de ma grand-mère.

Je suis vraiment secoué ; ça m’épuise.

18:10 Publié dans 2025, Hors Touraine | Lien permanent | Commentaires (0)

samedi, 04 janvier 2025

04012025

Encore réveillé vers 5 h, levé à 5 h 20 ; seul avantage, j’ai pu lancer une lessive, qui sera donc étendue tôt le matin, quand le chauffage se relance. Cela dit, il fait -2°, apparemment, donc le chauffage va beaucoup tourner aujourd’hui.

Il y a, sur la droite de mon bureau, une grosse pile de livres, et ce depuis avant les vacances, de sorte qu’il faudrait que j’enregistre une vidéo pour le vlog, mais cela fait un moment que je le dis, et que je ne le fais pas.

Hier, Claire et moi étions à Paris, où il faisait très beau (froid, ensoleillé) : expositions Nadia Léger au musée Maillol et Olga de Amaral à la Fondation Cartier. J’étais un peu sceptique au début face aux (au milieu des) œuvres textiles (tissées, composées de lainage ou de fils) d’Olga de Amaral, que je trouvais froides, mais j’ai fini par être très enthousiaste de certaines pièces ; je pense que cette exposition me restera en mémoire plus longtemps que d’autres. Pour les séries, pas très convaincu par les Estelas (peut-être faudrait-il voir la série complète, 70 et quelques, et non ces 13), bien davantage par les Brumas. Claire ayant beaucoup lu sur les tissages amérindiens et notamment sur les khipu* des Incas**, elle avait une sacrée longueur de regard sur moi.

Pour Nadia Léger (il faudrait dire Nadia Petrova Khodiossevitch Léger, car la plupart des toiles ne sont pas signées du nom qu’elle prit à son deuxième époux), son invisibilisation est à nuancer : tout d’abord, elle est en partie le fait de l’artiste elle-même, assistante de Léger (qu’elle n’avait pas épousé encore) dans les années 30-40, puis acharnée à en perpétuer la mémoire et l’œuvre après 1955 ; par ailleurs, tout le versant communiste/propagandiste de son travail est vraiment de seconde zone, à l’exception des portraits de résistance, d’un tableau tardif représentant Gagarine au milieu de formes suprématistes, et – peut-être – des portraits de grands dirigeants communistes en mosaïque (on ne voit, dans l’exposition, que leur version en taille réduite et sur toile, tout guère convaincant).

Pour Nadia Léger (il faudrait dire Nadia Petrova Khodiossevitch Léger, car la plupart des toiles ne sont pas signées du nom qu’elle prit à son deuxième époux), son invisibilisation est à nuancer : tout d’abord, elle est en partie le fait de l’artiste elle-même, assistante de Léger (qu’elle n’avait pas épousé encore) dans les années 30-40, puis acharnée à en perpétuer la mémoire et l’œuvre après 1955 ; par ailleurs, tout le versant communiste/propagandiste de son travail est vraiment de seconde zone, à l’exception des portraits de résistance, d’un tableau tardif représentant Gagarine au milieu de formes suprématistes, et – peut-être – des portraits de grands dirigeants communistes en mosaïque (on ne voit, dans l’exposition, que leur version en taille réduite et sur toile, tout guère convaincant).

Il semble que Nadia Petrova Khodiossevitch Léger s’est placée dans le sillage, sinon dans l’ombre, de divers maîtres (Malevitch, Ozenfant, et Léger surtout), et qu’elle n’a jamais été totalement oblitérée non plus. Dans le documentaire diffusé, il est dit qu’elle a donné, lors du legs à l’État du Musée Fernand Léger de Biot, quelque chose comme 300 ou 350 œuvres, sans qu’on sache si ce sont toutes des œuvres de Léger, ou s’il y en a d’elle dans le lot. Il y a donc des toiles très belles, émouvantes même, mais l’exposition donne de cette œuvre un portrait bigarré, voire en demi-teinte (ce qui n’était pas le genre de la peintre elle-même, plutôt radicale et aux choix picturaux très marqués).

Il semble que Nadia Petrova Khodiossevitch Léger s’est placée dans le sillage, sinon dans l’ombre, de divers maîtres (Malevitch, Ozenfant, et Léger surtout), et qu’elle n’a jamais été totalement oblitérée non plus. Dans le documentaire diffusé, il est dit qu’elle a donné, lors du legs à l’État du Musée Fernand Léger de Biot, quelque chose comme 300 ou 350 œuvres, sans qu’on sache si ce sont toutes des œuvres de Léger, ou s’il y en a d’elle dans le lot. Il y a donc des toiles très belles, émouvantes même, mais l’exposition donne de cette œuvre un portrait bigarré, voire en demi-teinte (ce qui n’était pas le genre de la peintre elle-même, plutôt radicale et aux choix picturaux très marqués).

Rentrés plus tôt que prévu, suite à la suppression pure et simple, annoncée par SMS deux heures avant, de notre Corail*** dont le départ était prévu à 18 h 30 en gare d’Austerlitz ; ayant seulement prévu de baguenauder une heure de plus, nous avons donc pris un train partant plus tôt de Montparnasse, et plus rapide (et plus cher). Ces suppressions de trains, imputables à la façon dont la SNCF a décidé de tout rentabiliser en supprimant des postes à tour de bras depuis plusieurs années (ici, il manquait un conducteur ou un chef de bord), ne sont possibles que grâce au système de SMS/mails associés aux réservations de billets : on savait que ça supprimerait des guichets en pagaille, mais ça permet même d’annuler tout bonnement des trains.

* Orthographe quechua, préférable au plus habituel quipu.

** Les khipu sont notamment présents dans Les Mystérieuses Cités d’Or, série que je n’ai pas regardée enfant et pas non plus vue avec les garçons quand ils étaient plus jeunes, et dans les Lettres d’une Péruvienne de Françoise de Graffigny (pas lu).

*** Je sais, c’était un Ouigo, mais déjà que je ne me suis jamais habitué aux Aqualys… De même, il m’arrive encore de dire que je vais faire les courses « à ATAC » alors que ça a changé deux fois de nom depuis 2008.

06:33 Publié dans 2025, BoozArtz, Hors Touraine | Lien permanent | Commentaires (0)

dimanche, 11 août 2024

11082024

Je reprends ce carnet, interrompu presque cinq mois – hormis deux incursions – et c’est donc peu dire que je n’ai pas du tout tenu mon pari d’essayer d’écrire même quelques phrases chaque jour, et encore moins de tenir le compte de toutes mes lectures.

La raison pour laquelle je reprends le clavier, c’est que, projetant un bref voyage en Seine-Maritime, nous souhaitons visiter le manoir d’Ango, dont j’avais lu fin juin, sur un site Web, que Breton y avait écrit Nadja au cours de l’été 1927. Quand j’en ai parlé à ma mère il y a quelques semaines, elle m’a dit que lors de la visite de la maison de Lise Deharme (l'autrice d'Eve la blonde) à Montfort-en-Chalosse on lui avait dit que c’était plutôt dans cette maison. Il faudra tirer cela au clair, car peut-être que Breton a effectivement écrit d’autres textes (un autre livre semblable à Nadja ?) à Montfort, mais la « Chronologie » du tome 1 de la Pléiade, que j’ai enfin repris sur l’étagère ce matin, indique bien que c’est au manoir d’Ango à Varengeville qu’ont été écrits les deux premiers chapitres de Nadja (et d’ailleurs le texte l’indique clairement, quelques pages après le début).

Me voici donc un peu replongé dans Breton : dans Nadja, que je vais lire pour la troisième fois, et dans Poisson soluble, dont j’aurais pu oublier qu’on en fêtait le centenaire. J’ai toujours eu un gros faible – incompréhensible pour mon professeur de khâgne Michel Boisset, et peut-être incompréhensible pour Breton lui-même – pour Poisson soluble. Bien sûr, c’est aussi le centenaire de la publication du Manifeste du surréalisme, et je n’ai pas l’impression d’avoir vu passer grand-chose à ce sujet.

10:55 Publié dans 2024, Hors Touraine, Lect(o)ures | Lien permanent | Commentaires (1)

mercredi, 13 mars 2024

13042024

Je ne suis jamais allé à Naples ou à Mexico City, mais, supposant

qu'il y a au moins 2 ou 3 rues à peu près calmes dans ces deux

villes, peut-on se mettre d'accord pour dire que Lyon est la ville la

plus bruyante et la plus fatigante du monde ?

Pour précision, cette phrase, postée sur Facebook, a valu un déferlement – à la modeste échelle de mon peu déferlant compte Facebook – de commentaires. Que les choses soient claires : c’est peut-être hyperbolique, mais à peine. À chaque fois que je me rends à Lyon, je suis frappé par la saleté et le bruit. Il n’y a pas une rue où on puisse échapper aux bagnoles. Par ailleurs, je ne trouve pas cette ville très belle ni très attachante. Les ponts sur le Rhône sont trop californiens, et les ponts sur la Saône forment un paysage d’ensemble sans charme. Lyon, c’est Paris en plus bruyant et surtout en pas beau. Change my mind.

18:22 Publié dans 2024, Hors Touraine, Kleptomanies überurbaines | Lien permanent | Commentaires (1)

dimanche, 03 mars 2024

03032024

08:00 Publié dans 2024, Chèvre, aucun risque, Hors Touraine | Lien permanent | Commentaires (0)

samedi, 12 août 2023

12082023

Cielfie, dernière promenade à Cagnotte.

21:40 Publié dans 2023, Hors Touraine, Zestes photographiques | Lien permanent | Commentaires (0)

vendredi, 11 août 2023

11082023

17:07 Publié dans 2023, Autoportraiture, Chèvre, aucun risque, Hors Touraine | Lien permanent | Commentaires (0)

lundi, 31 juillet 2023

31072023

D’Emmanuel Ruben j’avais beaucoup aimé, d’une part, Icecolor et Terminus Schengen, parus au Réalgar, et d’autre part Sur la route du Danube (Payot, 2019), dans lequel il raconte son périple à vélo en remontant le Danube de ses estuaires à ses sources.

D’Emmanuel Ruben je viens de commencer La ligne des glaces, texte un peu antérieur (2013), et ces brefs chapitres aussi impressionnistes qu’imprégnés d’un sentiment géographique du monde me plaisent bien.

17:19 Publié dans 2023, Hors Touraine, Lect(o)ures | Lien permanent | Commentaires (0)

mercredi, 26 juillet 2023

26072023 - Femmes d’exception dans les Landes

Ma mère a acheté le dernier livre de (en fait, dirigé par) Philippe Soussieux, Femmes d’exception dans les Landes (éditions Kilika, 2023). Signe, un de plus, que l’entreprise de désinvisibilisation des créatrices, ou plus généralement des femmes qui ont eu un rôle majeur au moins à l’échelle régionale, se généralise.

L’ouvrage est imprimé avec soin, richement illustré, et les textes sont globalement de bonne facture, même si on ne comprend jamais trop bien qui sont les auteurices (11 femmes pour 5 hommes) ni à quel titre iels interviennent dans le livre. Certains chapitres sont rédigés avec une neutralité toute encyclopédique, d’autres avec un lyrisme un peu suranné (celui sur Claude Fayet par exemple), ou d’autres encore très subjectifs. On sent la touche et la patte de ce qu’on pourrait nommer l’érudition caractéristique des « historien-nes régionalistes », mais cela rend le livre très vivant, même si ça part un peu dans tous les sens. La majeure partie du livre est consacrée à des chapitres monographiques, et l’autre, plus restreinte mais presque plus intéressante, à une « encyclopédie féminine landaise » répertoriant, dans des notices beaucoup plus succinctes, un nombre plus important de « figures ».

Pour comprendre cette notion de « figures », justement, ce qui est intéressant, c’est la diversité des profils retenus : outre des femmes dont l’importance historique a été notée et approfondie depuis longtemps (Corisande d’Andoins ouvre le bal), le livre invite à découvrir des écrivaines (Christine de Rivoyre et Lise Deharme, bien sûr, mais aussi Henriette Jelinek, Claude Fayet, Valentine Penrose), mais aussi une martyre (Marguerite Rutan), une mystique (Marie Lataste), une conservatrice générale du patrimoine (Bernadette Suau), une peintre (Suzanne Labatut), une « grande bienfaitrice » (Eugénie Desjobert – j’ai enfin compris ce que signifiaient les initiales ED sur le grand pont de Saubusse), une voyante (Madame Fraya), une rescapée du goulag soviétique (Andrée Sentaurens), une aviatrice (Andrée Dupeyron), mais aussi deux sœurs, Cora et Marie Laparcerie, dont l’une fut une grande comédienne et directrice de théâtre, et l’autre chansonnière, journaliste et romancière. De Marie Laparcerie, sa biographe, Ginou Coumailleau, évoque la participation au journal féministe La Fronde dès 1897, mais aussi ses nombreux romans jugés « dangereux » par la presse conservatrice de l’époque, dont un roman au titre pas si transparent que cela, Isabelle et Béatrix, roman du 3e sexe. Je ne suis pas encore allé regarder/écouter la vidéo qu’Azélie Fayolle et Camille Islert viennent de consacrer à l’ouvrage collectif Ecrire à l’encre violette. Littératures lesbiennes en France de 1900 à nos jours, mais voici une autrice (et un texte) qui pourrait bien s’y trouver.

Après un premier parcours – je ne peux me targuer de l’avoir véritablement lu, encore – de cet ouvrage collectif dirigé par Philippe Soussieux, infatigable défricheur et vulgarisateur du patrimoine landaise, j’ai déjà envie d’aller approfondir, en particulier avec les autrices que je ne connaissais pas du tout Valentine Penrose et Marie Laparcerie, et Claude Fayet sans doute également. Parmi les chapitres monographiques, j’ai omis celui que Janine Dupin Capes consacré à Emilie, baronne de Bouglon, qui fut le grand amour ou l’ « Ange blanc » de Barbey d’Aurévilly : en fait, et heureusement, cette propriétaire du château du Prada à Labastide-d’Armagnac mérite de figurer dans l’ouvrage par-delà son association avec Barbey, d’autant que la présence, dans un ouvrage visant à désinvisibiliser des femmes puissantes mais oubliées, de l’auteur des Bas bleus ne laisse pas de paraître quelque peu ironique, sinon contradictoire.

10:52 Publié dans 2023, Hors Touraine, Lect(o)ures | Lien permanent | Commentaires (1)

mardi, 02 mai 2023

02052023

Journée à Angers, afin de déposer le hautbois d’O* pour la révision. J’étais déjà venu en décembre 2021 et j’avais passé la journée à préparer un cours d’agrégation sur Carpentaria au café. Aujourd’hui, j’ai corrigé des copies et traité mes mails professionnels.

Ma mère m’ayant fait découvrir un « nouveau » chanteur italien (du 20e siècle en fait, et mort il y a dix ans), Lucio Dalla, j’ai écouté un certain nombre de chansons sur la route du retour, avec le Bluetooth. Certaines chansons sont totalement dénuées d’intérêt, mais il y a des choses magnifiques (Come è profondo il mare par exemple).

19:53 Publié dans 2023, Autres gammes, Hors Touraine, Zestes photographiques | Lien permanent | Commentaires (0)

dimanche, 23 avril 2023

23042023

Réveillé tôt encore, à Cagnotte ; étrangement, le fait de me tenir davantage éloigné de l’actualité, des mille turpitudes et ignominies qui la peuplent, ne diminue pas mon angoisse. Je pensais, avant de me lever et d’allumer cet ordinateur, que je n’avais pas écrit ici depuis trois semaines, et même depuis fin mars. Or, apparemment, cela ne fait « que » dix-huit jours… Cela a beau faire dix-huit ans que je tiens ces carnets, je n’ai toujours pas compris pourquoi il est si difficile de se tenir à la règle d’un billet par jour au moins, ni comment il est si facile de laisser filer les jours sans écrire, comme si de rien n’était.

Pour ce qui est du sommeil, c’est aussi parce que mes journées sont moins chargées et que j’ai commencé à me reposer, que je me lève ainsi, aussi tôt. Malgré le début de « vacances » passé à régler la question des recrutements d’ATER et les services 2023-24, malgré aussi la fatigue du voyage à Saragosse, je me suis reposé, de fait.

Histoire de noter quelque chose d’un peu plus intéressant, avant de me lancer dans l’écriture de billets a posteriori pour ces 18 journées manquantes : ne parvenant toujours pas à « entrer dans » King Lopitos de Vilma Fuentes (et pourtant ça me plaît), j’ai emprunté hier à ma mère son exemplaire de Wittgenstein’s Mistress, livre primordial pour moi, avec lequel je bassine tout le monde depuis pas loin de vingt ans, mais que je n’ai jamais relu ; j’en ai lu, donc, les 30 premières pages hier soir avant de tomber de sommeil, et c’est vraiment aussi génial que dans mon souvenir. Le livre est au programme de l’agrégation pour l’année prochaine, choix qui m’a surpris (favorablement (même s’il n’y a pas de texte post-colonial)).

06:09 Publié dans 2023, Hors Touraine, Lect(o)ures | Lien permanent | Commentaires (0)

vendredi, 21 avril 2023

21042023

Retour de Saragosse, un peu fatigant (beaucoup de circulation, lente, sur la route entre le Somport et les Landes). Le matin, nous nous sommes promenés un bon moment dans le Parque del Agua, qui a été bâti pour l’Exposition universelle de 2008 et qui présente la particularité (d’où l’adjectif « bâti ») d’être peu arboré, et très minéral. En été, ce gigantesque parc doit être étouffant, et brûlé par la sécheresse.

Après le déjeuner à Jaca (où nous n’avions pas remis les pieds depuis août 2010), j’ai eu le grand bonheur de me faire arrêter par la Guardia civil, après avoir commis ce que j’ignorais être une infraction, à savoir que, dans une côte, à la vitesse maximale, je ne me suis pas rangé sur la voie de droite que j’avais crue réservée aux véhicules lents. Or, il ne s’agissait pas du tout d’une voie pour véhicules lents. Bam, cent euros dans la vue !

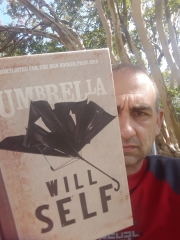

À savoir : sur la photo ci-contre, d’août 2010 donc, c’est un prospectus que j’ai dans la poche, puisque je n’ai pas eu de téléphone portable avant fin 2011 (c’est assez inimaginable, mais c’est la vérité). En outre, cela me fait penser qu’il faut que je me rachète des pantalons blancs.

À savoir : sur la photo ci-contre, d’août 2010 donc, c’est un prospectus que j’ai dans la poche, puisque je n’ai pas eu de téléphone portable avant fin 2011 (c’est assez inimaginable, mais c’est la vérité). En outre, cela me fait penser qu’il faut que je me rachète des pantalons blancs.

19:13 Publié dans 2023, Blême mêmoire, Hors Touraine, Zestes photographiques | Lien permanent | Commentaires (0)

jeudi, 20 avril 2023

20042023

Aujourd’hui nous avons visité le palais de l’Aljaferia, composite, en partie recomposé, donc foutraque, le musée Pablo Gargallo (très bien, dans un palais du 17e siècle d’un charme fou) et le Museo Goya (un peu décevant). Déjeuner à l’espagnole, à 3 h de l’après-midi, dans une pizzeria toutefois, proche de la Plaza del Pilar.

19:19 Publié dans 2023, Hors Touraine, Zestes photographiques | Lien permanent | Commentaires (0)

lundi, 17 avril 2023

17042023

Première journée dans les Landes, avec un réveil très matinal, deux promenades, une partie de mah-jong l’après-midi.

Commencé la lecture du Grand chasseur de Märta Tikkanen, traduit du suédois par Philippe Bouquet, et que j’ai acheté avant les vacances à la nouvelle librairie tourangelle Rosemonde (c’est une réédition en poche, chez Cambourakis – le livre avait déjà paru en 2008). Il s’agit d’un texte autobiographique duel autour d’un séjour au Groenland – exploration de la culture groenlandaise, à travers l’étrangeté de sa langue, par une écrivaine elle-même tiraillée (suédophone de Finlande). Elle raconte comment elle se trouve à intervenir en étant traduite deux fois, d’abord en danois puis en groenlandais. Apparemment, et contrairement à ce que des amis scandinaves m’avaient dit, être de langue maternelle suédoise ne permet pas de comprendre le danois sans interprète. (Ou alors c’est un artifice pour montrer que Märta Tikkanen est à la fois très attentive à tout ce qui se passe autour d’elle et doublement éloignée des Groenlandais ?)

17:56 Publié dans 2023, Hors Touraine | Lien permanent | Commentaires (0)