lundi, 04 mai 2020

Un beau bouic par Beuys

Levé tôt, avant même le réveil, à 6 h 30. Raté le café, c'est assez rare pour être souligné : il m'arrive d'avoir la main lourde, mais cette fois-ci j'ai fait, exceptionnellement, un café trop léger. C'est vraiment infect.

La journée est studieuse pour tous ici, dans la maisonnée : A* a deux examens à distance, dont un de maths tous les matins de la semaine à 7 h 30 ; O* en face de moi écoute des documents en espagnol pour une compréhension orale ; C* dans la chambre fait un cours en visioconférence ; de mon côté, j'ai déjà fini un de mes 5 paquets de copies, traité les mails professionnels, commencé à préparer le cours de demain matin (commentaire de texte sur un extrait de Gordimer). Suis en pleine lecture et correction aussi du chapitre que m'a envoyé mercredi dernier mon étudiant de M2.

Hier, je me suis “débarrassé” de la vidéo très longue dont j'avais commencé l'enregistrement le 6 avril. Une bonne chose de faite, en attendant mon improbable liste des 100 (73 ? 41 ?) livres majeurs du 21e siècle. — Hier soir, aussi, le nanard du dimanche soir : Les Bons Vivants, film à sketches de 1965 qui n'est (vaguement) sauvé que par le troisième “acte” et un de Funès en pleine bourre. Petit détail, l'excellent dictionnaire de l'argot Bob suggère plusieurs citations pour le mot bouic, synonyme de bordel que je n'avais jamais rencontré.

10:32 Publié dans *2020*, BoozArtz, Flèche inversée vers les carnétoiles, Tographe, Words Words Words | Lien permanent | Commentaires (0)

lundi, 13 avril 2020

Empocher

Levé à 6 h 15, et réveillé pour la première fois depuis un petit bout de temps par les douleurs au dos. Ce matin, il suffisait de se lever pour que ça passe un peu.

Être levé tôt, cela tombe bien : j'ai un boulot monstre aujourd'hui et demain, dans la foulée du week-end. Pas grave, tant que je dors bien et que j'ai des moments de pause : parties de billard sur la terrasse avec O*, par exemple.

Il y a deux ans, j'avais acheté pour 20 euros dans un Troc de l'Île, à Chambray je crois, un billard américain miniature, mais en bois et feutre, avec des queues et des billes “conformes” (pas en plastique). Je le monte sur une paire de tréteaux, et je l'installe dehors quand les beaux jours reviennent, car il n'y a aucune pièce où nous avons de quoi “tourner autour” : miniature, mais pas tant que ça ! O* et moi jouons au jeu du 15, qui n'est pas officiel, mais qui est plus simple que les diverses règles qui m'ont donné la migraine en essayant de les comprendre.

Hier soir, pas de film : O* a préféré organiser une soirée de jeux, ce qui a été accepté de très bon cœur par son frère (!). Donc : Minotaurus, Cluedo, et — pour finir, car on en avait marre — jeu du dictionnaire jusqu'à la lettre O.

O* découvrait ce jeu, ainsi que mes imitations lamentables de Maître Capello (je vous parle d'un temps que les moins de 50 ans...), et il s'est avéré très vif et doué au jeu. Au passage, j'ai découvert les mots manoque et manotte. Aucun des deux n'est facile à placer.

Ce soir, on attend un discours du Président. La façon dont ce discours est monté en épingle depuis trois ou quatre jours est ridicule : qu'il parle, s'il a quelque chose à dire ! La façon dont, à chaque fois, des rumeurs sont “fuitées” via le JDD est dérisoire : plus personne n'est dupe de la technique des coups de sonde. La façon dont, depuis quelques jours, on parle de l'après-déconfinement, est obscène : il y a encore dans les 500 ou 600 morts par jour, il me semble. La façon dont le patronat commence à réclamer d'ores et déjà de futurs sacrifices salariaux est scandaleuse : les salarié·es sont déjà sacrifié·es, tandis que les actionnaires et les patrons évadés fiscaux profitent de la crise pour améliorer leur pactole. La façon dont quelques ténors de la majorité ont, dès samedi, répété le laïus du connard qui dirige le MEDEF, proféré la veille, est aussi inquiétante que pathétique : même Xavier Bertrand a répondu à tout cela dans un entretien qui s'est répandu sur les réseaux sociaux avec des chapeaux tels que “Mélenchon, enlève ton masque, on t'a reconnu”.

06:45 Publié dans *2020*, Indignations, Moments de Tours, Words Words Words | Lien permanent | Commentaires (0)

dimanche, 12 avril 2020

Océan libellule

Aujourd'hui, après un samedi passé à trimer sur le calendrier des examens à distance de mai et à tenter de rassurer pas mal d'étudiants par mail aussi, je me suis embarqué dans l'enregistrement puis le montage d'une vidéo correspondant à mon cours d'avant-hier. Bilan des comptes, 5 bonnes heures. Même si je sais que, ce semestre étrange arrivant à son terme, les étudiant·es vont surtout se concentrer sur leur dossier individuel pour le 15 mai et n'iront pas regarder cette vidéo, je ne regrette pas mes efforts, car, sur la question du chassé-croisé comme sur les modulations, il y a là beaucoup d'exemples et de développements qui “resserviront”.

Moi qui ne recycle jamais de cours, je tiens là une sorte d'archive à laquelle je pourrai renvoyer les promotions futures, comme pour les annales d'examens par exemple. Inhabituellement, j'intègre la vidéo à ce billet car j'en suis assez content, malgré sa longueur, et car j'y évoque aussi au débotté telle question de normativisme linguistique ou tel autre point relatif à la Chinafrique (après tout, j'ai choisi des extraits du roman d'Owuor car c'est un texte qui relève de ma spécialité de recherche).

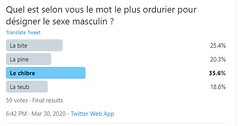

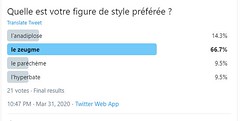

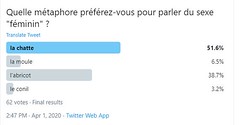

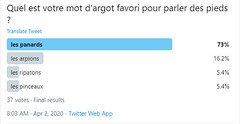

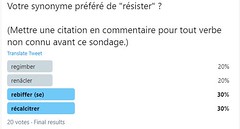

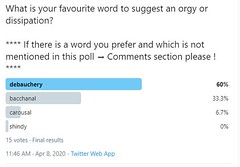

Tant qu'à user aujourd'hui de ce blog comme d'un dépotoir (c'est cela, après tout – et les textes, des déchets imputrescibles), j'archive ici les résultats d'une série de sondages linguistiques farfelus que j'organise ces temps-ci sur Twitter.

18:30 Publié dans *2020*, Translatology Snippets, WAW, Words Words Words | Lien permanent | Commentaires (0)

mercredi, 08 avril 2020

Alambic, sortie confinée

Hier, on s'est intéressé au hautbois musette, au saxhorn duplex* et à l'orgue Cavaillé-Coll d'Azkoitia.

Le sondage Twitter d'avant-hier a donné des résultats surprenants : balls est arrivé devant nuts, mais d'une courte tête (si j'ose dire). — L'émoticône poivrière a surtout été choisi pour qu'on se pose des questions, ou pour débusquer les personnes aux idées mal placées. Pas réellement d'allusion argotique non plus.

Impossible de me (re)mettre à des choses d'envergure. Je me claquerais**. Passé une bonne partie de l'après-midi avec S°, ma directrice de département, et à tout configurer dans des tableaux Excel. (Ai-je déjà dit ici que je déteste les tableurs ?) Le soir, quelques mails suite à l'envoi, par S°, du long courrier du Doyen et des propositions d'évaluation en distanciel seulement.

Depuis quelques jours, retour des moustiques, aussi.

Ce matin, levé tôt, aussi parce que ces histoires d'examens de première session me taraudent.***

Hier soir : Gervaise de René Clément. Plutôt beau film, mais son pas toujours synchro — l'occasion aussi de se rappeler, pour C* comme pour moi, qu'on ne se rappelle pas parfaitement bien L'Assommoir : j'ai quelques excuses, l'ayant étudié en classe de troisième — donc il y a 32 ans (quoi ??!?) — et ne l'ayant pas relu, ou alors seulement par extraits, depuis.

Il y a, dans le film, à en croire l'interminable générique de début (on avait largement le temps de finir sa clope avant d'entrer dans la salle, à l'époque), des chansons écrites par Raymond Queneau, qui s'est amusé dans le pastiche.

* Ce n'est pas l'instrument qui a le mieux traversé les âges.

** Ich könnte mich zerreißen. (Phrase trouvée dans le dictionnaire en ligne PONS une heure après avoir écrit ce billet, en préparant ma traduction allemande du jour.)

*** Et j'en ai oublié de signaler que ce billet était le 4.646e du blog. À la louche cela fait donc, depuis le 6 juin 2005, une moyenne de 0,8579870729455217 billet publié par jour.

06:45 Publié dans *2020*, Tographe, WAW, Words Words Words | Lien permanent | Commentaires (1)

dimanche, 29 mars 2020

Panymes et paganisme

Sur l'album Nancali, il y a une composition qui se nomme "Panymes".

Intrigué, j'ai cherché ce mot. En français, il est demeuré introuvable (mais je veux bien qu'on m'aide à chercher).

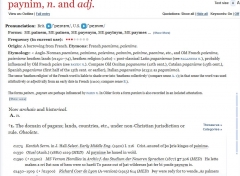

En anglais, une recherche dans l'OED renvoie systématiquement, et quoi qu'on fasse, à paynim, adjectif et nom commun désignant les païens, et de dérivation normande, d'ailleurs.

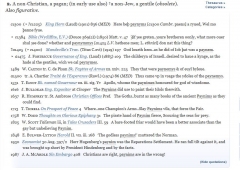

Avec l'orthographe panym, j'ai trouvé plusieurs résultats aussi, ainsi dans un chant religieux du 16e siècle ou comme ci-dessous :

The Obstinate Lady, comédie de 1657

Toutefois, ce n'est sûrement pas ce sens ancien de païen que les deux jazzmen Delbecq et Houle avaient à l'esprit en intitulant ainsi un des titres de leur album de 1997...

14:46 Publié dans Words Words Words | Lien permanent | Commentaires (0)

La lecture & le viol

La grasse matinée d'hier (réveillé à 6 h 50, levé à 8 h) n'est qu'un souvenir, d'autant plus que le changement d'heure a eu lieu cette nuit et qu'il est “en fait” 5 h.

Lu ce matin le mail d'une collègue sur la messagerie des anglicistes de l'enseignement supérieur :

The generation gap between me and my students increases every year!! Today they asked me for recommendations about novels. I tried to think of novels that might really grab them. These are students for whom under normal circumstances reading a novel is something you do under duress when you are obliged to by a teacher. Et encore.

Of more recently published novels, I thought Solar Bones by Mike McCormack was just amazing, and that On Earth We're Briefly Gorgeous by Ocean Vuong is now the best American novel (!!). I still think that Dermot Healy's A Goat Song is brilliant. But that's me. I don't know if they would really grab these Millenials. Could anyone recommend novels in English that might really hook very-reluctant-reader Millenials? I kind of feel that the stakes are high because if I could find some novels that they could read on their own with genuine pleasure (and not as a chore) it might turn things around (for some of them). And they could move on from there. I hope this makes sense.

Je lui ai répondu ceci :

I didn't know that Vuong, whose poetry collection I've loved, had written a novel.

Si je n'en étais pas “rendu” à devoir donner un gros coup de collier en avril pour mes deux cours d'agrégation, et à devoir désormais pondre à peu près un quadrilatère par jour si je veux avoir fini d'ici l'été le projet Scarlatti, je me relancerais bien dans un défi quotidien de vidéo ou de traduction.

Dans le mail de la collègue, j'aime bien l'emploi des verbes grab (séduire ?) et hook (harponner ?). De la lecture comme viol(ence), aussi...

06:23 Publié dans *2020*, Ecrit(o)ures, Lect(o)ures, Words Words Words | Lien permanent | Commentaires (0)

mardi, 24 mars 2020

Des cris d'orfraie sur le tombeau d'un ami

Suite au visionnage de la dernière vidéo d'Azélie Fayolle (qui m'a donné envie de relire enfin Stendhal (mais est-ce que cela adviendra ?)), je signale tout d'abord qu'à ce stade je n'ai pas retrouvé la trace de la citation attribuée à Sterne par Stendhal dans les deux textes principaux de Sterne lui-même, ni dans des sources secondaires. L'enquête a duré dix minutes, autant dire que je n'ai pas forcé.

La question reste posée : où, dans Sterne, pourrait-on trouver une formule telle que Stendhal la traduise par « Le tombeau d'un ami » ? Il y a deux passages dans Tristram Shandy qui peuvent suggérer cela, mais pas texto. Sans doute est-ce, comme le dit Azélie, une épigraphe fausse...

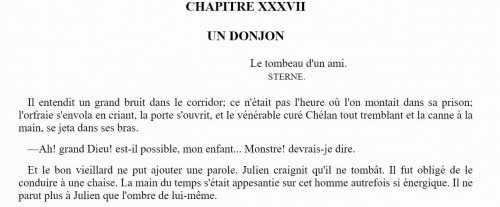

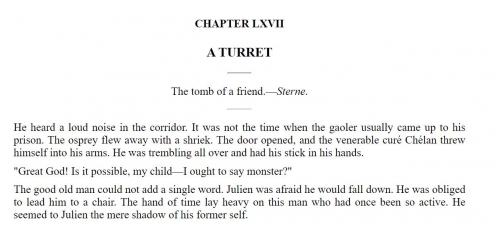

J'en profite, au détour de mon enquête, pour vous donner à étudier le début du chapitre XXXVII de la Seconde Partie, en français et dans deux traductions.

Horace B. Samuel (1916)

C.K. Scott-Moncrieff (1922)

Je ne commenterai ici que la traduction d'orfraie, ce mot que l'on n'emploie plus guère en français que dans l'expression pousser des cris d'orfraie (et encore...). Le terme d'orfraie n'est plus utilisé par les ornithologues depuis fort longtemps, et la principale référence en ce sens est Buffon, qui l'a utilisé pour décrire le pygargue. D'autres auteurs ont utilisé ce mot comme une sorte de mot fourre-tout plus ou moins synonyme d'aigle, et parfois pour parler du Balbuzard pêcheur (comme chez Michelet dans le tome 1 de son Histoire romaine).

Le TLFi, toujours précieux, précise qu'il s'agit bien d'un « oiseau de proie diurne » mais que le nom est très souvent employé pour désigner une chouette, par confusion avec effraie. Ainsi d'ailleurs dans l'expression pousser des cris d'orfraie.

Les deux traducteurs de Stendhal ont choisi d'identifier l'orfraie du donjon comme un balbuzard (osprey). Pourtant, voici ce qu'on lit quelques paragraphes plus haut : « Ses remords l'occupaient beaucoup et lui présentaient souvent l'image de Mme de Rênal, surtout pendant le silence des nuits troublé seulement, dans ce donjon élevé, par le chant de l'orfraie! » (II, xxxvi). Cela démontre qu'il s'agit bien d'un rapace nocturne, et donc, de toute évidence, d'une confusion avec l'effraie. Les deux traducteurs ont d'ailleurs traduit cette première occurrence par osprey, en bonne logique “interne” ou intra-textuelle.

Toutefois, si, pour un lecteur français, le terme vague autorise la compréhension par une confusion semblable à celle de l'auteur (le lecteur français lit orfraie mais peut tout à fait imaginer une chouette), les anglophones, globalement plus versés que les Français en ornithologie, n'y comprendront rien. Un certain nombre d'entre eux, en tout cas, tiqueront passablement en lisant ceci : “the silence of the night, which in this high turret was only disturbed by the song of the osprey” (Samuel, 1916).

Il faut donc, en ayant raison contre la littéralité stendhalienne, traduire orfraie par owl.

jeudi, 20 février 2020

*2002*

Levé à 6 h 35. Cela s'améliore, ces temps-ci.

Je découvre, grâce à Laelia Véron sur Twitter, qu'un certain nombre d'auditeurs (et -rices, sans doute) de Radio France et l'Académie française considèrent les interrogatives en "est-ce que" comme relâchées. Non seulement c'est absurde et contraire tant à l'histoire de la langue qu'à l'observation usuelle, mais je tombe aussi des nues. En effet, j'enseigne toujours, et notamment à mes étudiant-es d'échange allophones, que la seule tournure relâchée est la phrase déclarative avec intonation montante : Tu viendras ?

Viendras-tu ? : soutenu

Est-ce que tu viendras ? : courant (voire difficile à pratiquer convenablement)

... au point que je me demande si ce ne sont pas les interrogatives indirectes en "est-ce que" qui étaient dans le collimateur de ces auditrices (et -teurs) :

Je voudrais savoir est-ce que tu viendras. (Aaaargh.)

Je te demande est-ce que tu sais. (Re-aaaaargh.)

07:06 Publié dans *2020*, Indignations, Words Words Words | Lien permanent | Commentaires (0)

mardi, 07 janvier 2020

*0701*

Cinquième anniversaire des assassinats à Charlie Hebdo.

J'aurais pu prendre mille fois le temps d'écrire ici plus tôt. Après une nuit horrible (tenu éveillé par des douleurs abdominales puis gastriques avant d'être soulagé par deux Spasfon), journée vasouillarde, avec courbatures et vague-à-l'âme s'arc-boutant sur les flottements du corps*, mais j'aurai quand même corrigé 15 copies de L2 et 20 copies de L3. Ça ne va jamais assez vite, mais bon.

C* a réemprunté au lycée l'édition dans laquelle elle avait lu Martin Eden car je me suis demandé s'il s'agissait d'une traduction intégrale. Il s'agit de la traduction de Claude Cendrée, sans date, et donc reprise en collection Bouquins il y a trente ans. À première vue, rien d'évident, si ce n'est que 270 pages en “Bouquins” contre quasi 500 en Penguin Classics, ça me paraît étrange. Le texte est annoncé comme intégral, ce qui, au vu des pratiques éditoriales sur les textes étrangers jusqu'à il n'y a pas si longtemps, ne veut pas dire grand chose. Je vois que Folio a confié la retraduction du roman à Jaworski : j'emprunterai celle-là à la B.U. et je comparerai avec quelques coups de sonde.

Cela pourra d'ailleurs me fournir un support de cours pour le cours de traductologie du second semestre.

* J'essaie de faire mon Juliet ou mon Bergounioux, to no avail.

21:27 Publié dans *2020*, Lect(o)ures, Translatology Snippets, Words Words Words | Lien permanent | Commentaires (0)

mercredi, 03 juillet 2019

Que faire de "factoid" ?

Dans un épisode de la saison 1 de The West Wing, le personnage de Josh reproche à son assistante (au sujet de l'Indonésie, je crois) de l'accabler d'informations douteuses et emploie à ce propos le terme factoids. Le substantif factoid, que je connaissais déjà, je l'ai trouvé régulièrement dans ma lecture très récente du très beau livre de Michiko Kakutani, The Death of Truth. Je m'étais imaginé que ce mot était récent, et vlan ! voilà donc que je l'entends, presque dans la foulée, dans une série de 1999.

Une recherche rapide dans l'Oxford English Dictionary m'a appris que la première occurrence imprimée remontait à 1973, sous la plume de Norman Mailer, dans son livre sobrement intitulé Marilyn :

Factoids, that is, facts which have no existence before appearing in a magazine or newspaper, creations which are not so much lies as a product to manipulate emotion in the Silent Majority.

Cette citation montre que, si le terme est suffisamment néologique pour que Mailer soit obligé de l'expliquer, ce n'est pas Mailer qui en est l'inventeur ; le néologisme a donc dû circuler dès les années 60, voire avant, dans les milieux journalistiques.

Cependant, l'article FACTOID de l'OED est intéressant à un autre titre. Il y a deux acceptions reconnues et courantes de ce substantif : en effet, factoid désigne soit "an item of information accepted as a fact, although not (or not necessarily) true" (soit le sens employé par Michiko Kakutani) soit "a brief or trivial piece of information". Cette acception marque un glissement vraiment passionnant, car ce qui est douteux ou faux peut aussi se trouver être anecdotique : si un fait est présenté comme trivial, quelle importance que sa véracité ne soit pas démontrée ? L'amphibologie elle-même désigne, dans une forme de métasémantisme, le problème idéologique que représente l'accumulation des "factoids" : si les faits ne sont plus importants, la vérité elle-même devient accessoire.

En termes de réception, cette polysémie trouble pose d'autres problèmes. En effet, j'ai compris la scène de The West Wing que j'évoque plus haut comme un reproche fait à l'assistante : on travaille à la Maison Blanche, ne nous embarrassons pas de faits non avérés. Or, si Josh emploie factoid dans sa deuxième acception, cela signifie au contraire que l'assistante lui soumet des détails avérés, mais qu'il ne se soucie que d'analyse globale. (En ce sens, d'ailleurs, cette scène relève d'une dichotomie sexiste qui traverse toute la série, ou, en tout cas, toute la saison 1.)

Dernier point, à propos de traduction. Je viens de survoler les 108 occurrences de factoid répertoriées dans le Corpus of Contemporary American English (ressource ultra-précieuse) ; il se trouve que presque toutes relèvent du sens n° 2 (information véridique mais anecdotique). Pour traduire convenablement ce terme, il faudrait qu'il y ait un terme spécifique en français ; or, ce n'est le cas pour aucune des deux acceptions, qui doivent donner lieu à des périphrases plutôt lourdes. Idéalement, il faudrait même un mot qui conserve l'ambiguïté liée à la polysémie <véridicité douteuse/information anecdotique>. Le plus compliqué, ce sont bien sûr les cas qui combinent les deux acceptions, comme cet extrait d'un article du Smithsonian d'octobre 2013 :

He was not, he emphasizes, trying to solve the JFK assassination or take on any of its larger questions -- he just wanted to nail down one little " factoid, " which had metastasized into a full-blown conspiracy theory of its own, complete with secret KGB-type weaponized rain gear.

_______________________________________

(Une remarque amusante, si on veut, et elle-même très "méta" : j'ai cherché sur YouTube la scène de The West Wing que j'évoque au début de ce billet. Les résultats de la requête "the west wing indonesian president" correspondent à un certain nombre de scènes de la série télévisée, mais également à un discours de Barack Obama et à un compte rendu de rencontre au sommet entre Obama et Widodo... Quand on parle d'entremêlement des faits et de fiction...)

07:30 Publié dans Translatology Snippets, Words Words Words | Lien permanent | Commentaires (2)

samedi, 22 juin 2019

Haïku livresque

La mode, sur Twitter, des haïku composés à partir de titres de livres, est amusante.

Désolé de pinailler, peut-être, mais une des règles fondamentales du haïku c'est le schéma métrique 5-7-5. Il me paraît nécessaire de respecter cette règle ; après tout, même les anglophones, dont la poésie n'est pas syllabique, y parviennent généralement.

Pas trop difficile, même en se restreignant à des textes africains francophones (soit une contrainte supplémentaire) de composer des haïku 5-7-5 à partir de 3 titres de livres.

08:46 Publié dans Mirlitonneries métaphotographiques, Words Words Words | Lien permanent | Commentaires (0)

dimanche, 16 juin 2019

Lecteur que je suis

Dans le nouveau livre d'Ali Zamir, Dérangé que je suis, j'ai pu découvrir, entre autres, le nom “vénéfice”, le verbe “chabler” (dans son sens nautique), ainsi que l'expression libertine “la petite oie”.

09:05 Publié dans Affres extatiques, Lect(o)ures, Words Words Words | Lien permanent | Commentaires (0)

mercredi, 07 novembre 2018

FAITES SIGNE AU CONDUCTEUR

On lit souvent, sur les panneaux lumineux qui se trouvent aux arrêts de bus, à Tours, le message suivant :

FAITES SIGNE AU CONDUCTEUR POUR QUE LE BUS S'ARRÊTE À L'ARRÊT

Je me suis fait deux réflexions :

- À force de rechercher la précision, cet énoncé — qui pourrait seulement sembler pléonastique — est en fait erroné. En effet, l'inscription apparaît à l'arrêt de bus, donc, en toute logique, cet énoncé implique que, si on ne fait pas signe au conducteur, le bus 'arrêtera quand même, mais pas à l'arrêt. Absurdité totale, bien entendu.

- En vertu de la tendance (générale et non systématique) de la langue anglaise à préférer un maximum de concision pour ce genre de message, je traduirais cela par WAVE TO HAVE BUS STOP. Ici, autre ambiguïté, qui ne gênerait vraiment qu'un allophone : stop est le second verbe d'une structure résultative, et non la tête d'un syntagme nominal bus stop. Toutefois, cette ambiguïté montre que, concision ou excès de précision, un énoncé informatif pourra toujours être détourné par un mauvais esprit.

09:14 Publié dans Translatology Snippets, Words Words Words | Lien permanent | Commentaires (0)

jeudi, 13 septembre 2018

Albecker

« Les habitudes meurent difficultueusement. »

Même si ce n'est pas l'usage le plus adéquat/précis de cet adverbe, ça fait plaisir de le rencontrer à la fin d'un chapitre du roman qu'on lit.

(Et dont on parlera dans une prochaine vidéo, il va sans dire.)

21:40 Publié dans Chèvre, aucun risque, Lect(o)ures, Words Words Words | Lien permanent | Commentaires (0)

dimanche, 09 septembre 2018

Façon lapine

09:00 Publié dans Words Words Words | Lien permanent | Commentaires (0)

dimanche, 22 avril 2018

Pourquoi j'aime Heaney. Réponse à une question que je ne me posais pas.

Claire Placial m'a interpellé récemment sur Twitter pour me demander, en gros, comment j'expliquerais mon amour pour la poésie de Heaney. Je ne me rappelle plus sa formulation exacte, mais l'idée était que, parmi les nombreuses personnes avec qui elle échange sur les réseaux sociaux, je serais celui-qui-aime-Heaney.

Cela, déjà, est un peu embarrassant, parce que, d'une part, je ne prétends pas connaître si bien que cela la poésie de Heaney (par exemple, je ne possède, comme édition, que les New Selected Poems 1966-1987), et, d'autre part, il y a plusieurs poètes de langue anglaise contemporains de Heaney que je place plus haut que lui qui comptent plus pour moi — par exemple, et pour le redire, car je ne le dirai jamais assez : Walcott.

J'ai encore écrit récemment que, si on exigeait de moi de ne garder qu'un seul poète de langue anglaise du vingtième siècle, ce serait — vrai crève-cœur pour les délaissés — Walcott. Mais là n'est pas le sujet.

Le sujet, donc, est Seamus Heaney, et cela doit faire une bonne semaine que j'ai différé ma réponse, tout en y réfléchissant. Il se trouve qu'hier j'ai lu, dans le dernier recueil publié de Leontia Flynn, The Radio, le poème composé le 30 août 2013, ou en mémoire du 30 août 2013, et donc, puisque c'est ce jour-là qu'est mort Heaney, en mémoire de Heaney. Il se trouve aussi que j'ai enregistré cette semaine une vidéo dans laquelle je suis revenu sur le roman de Robert McLiam Wilson, Eureka Street, dans lequel un des personnages caricature la poésie irlandaise, et notamment Heaney. Enfin, en travaillant récemment avec ma collègue Fanny Quément sur des traductions de Billy Ramsell, on a forcément pas mal repensé à Heaney, et parlé avec Ramsell de Heaney, vu que, notamment, Fanny a consacré sa thèse de doctorat à Heaney.

Bon. Cela doit faire assez d'adverbes et d'occurrences du nom Heaney dans un seul paragraphe.

Now, seriously...

Il faudra que j'approfondisse, mais, si je dois expliquer pourquoi je suis attaché à la poésie de Heaney, pourquoi elle compte pour moi, c'est parce que la langue est à la fois complexe et un peu rude. J'aime être malmené, c'est-à-dire que j'aime qu'un poème – ou une œuvre – résiste, mais pas jusqu'à l'abstrusion. C'est pour cela que, j'hésite à l'écrire, j'admettrai volontiers que la poésie de Celan est plus importante (whatever that means) que celle d'Ingeborg Bachmann ou de Rose Ausländer, mais que je suis incapable de lire Celan plus de vingt minutes d'affilée, alors que ce n'est pas le cas avec Bachmann ou Ausländer. Autrement dit, Heaney – comme Ted Hughes, pour évoquer une autre grande figure que j'ai beaucoup relu depuis Noël – est, d'une certaine façon, un poète classique, mais qui ne cesse d'accrocher. Il n'est pas délibérément moderniste ou provocateur, et pourtant chacun de ses poèmes dérange.

Dérangement... oui, de la langue mais aussi du lecteur. Et c'est, du coup, une poésie qui exige d'être dite à haute voix, ou à mi-voix.

Un autre aspect important, c'est que Heaney parle du monde réel, c'est-à-dire des choses, des objets, des sensations. Il y a, dans sa poésie, le corps humain, et il y a ce qui échappe à l'humain. De là vient peut-être aussi ce dérangement. La manière dont les poèmes de Heaney jouent de la prédominance des mots monosyllabiques dans la langue anglaise, des termes saxons, je la relie – sans doute à tort – à cette façon qu'ils ont, sur un autre plan, de confronter l'humain au non-humain. (C'est plus vrai encore de la poésie de Hughes.)

Je pourrais prendre quinze exemples, comme un seul. The Grauballe Man. Dans la forme brève, on voit – même sans connaître ces cadavres de tourbières – ce qui est donné à voir : un portrait. Mais ce portrait est aussi (surtout) un portrait sonore. De là l'émotion. Que ce poème fasse un accroc.

Ou un autre exemple, le huitième des sonnets de Glanmore. Le jeu avec la construction du sonnet, sans que ce soit pur jeu formel. L'irruption de l'adjectif composé allitératif blood-boltered, qui évoque Hopkins (alors quoi : est-ce que ça perle parle du Christ?), préfigure le tas de bois du vers suivant (woodpile) ainsi que l'identification finale du sujet du poème à du bois de bouleau : My all of you birchwood in lightning.

(Et le mot birch lui-même... passons...)

Je vais m'égarer. C'est inévitable. Disons, pour tenter de répondre à la question posée, que la plupart des poètes qui m'accrochent sont ceux dont les poèmes font naître un monde étrange tout en représentant le monde réel. Peu importe l'attention à l'objet, ou le lyrisme du lieu : en ce sens, je suis autant lecteur de Guillevic que de Ponge ou Maulpoix. C'est dire.

Il faudra, je le crains, répondre de cette réponse.

11:54 Publié dans Flèche inversée vers les carnétoiles, La Marquise marquée, WAW, Words Words Words | Lien permanent | Commentaires (0)

mercredi, 21 février 2018

66 secondes de lecture, 42 : macabre vigoureux

On a pris le livre presque par hasard chez le libraire, et c'est un beau texte, en fin de compte, un qui, une fois encore, donne envie d'aller plus loin et de lire d'autres livres de

Léon Werth,

qui ici, donc, trouve à l'adjectif macabre quelque chose de vigoureux. Ce n'est pas du tout mon impression, ma sensation pourrais-je dire.

Est-ce à cause de la présence des chevaux, qui, vifs, se cabrent ?

Toute une rêverie très structurée, à la Leiris, s'ensuit.

Et après, toujours pour ce moment de la guerre : relire La Route des Flandres ? (Giono : Le grand troupeau est sur la pile.)

18:33 Publié dans 66 SECONDES DE LECTURE, Words Words Words | Lien permanent | Commentaires (0)

samedi, 03 février 2018

37 shenanigans

17:06 Publié dans BoozArtz, Nathantipastoral (Z.), Words Words Words | Lien permanent | Commentaires (0)

lundi, 22 janvier 2018

66 secondes de lecture, 12 : le test du dictionnaire

Dans une journée de pleine panique au boulot, prendre un des rares livres pas trop pénibles sur une étagère (bureau 38 toujours) et en lire un passage.

En plus, ça fait écho à l'essai de Bill Bryson sur lequel on fait travailler les étudiants de première année.

09:39 Publié dans 66 SECONDES DE LECTURE, WAW, Words Words Words | Lien permanent | Commentaires (0)

jeudi, 21 décembre 2017

Fin de règne

La salle 29

Aux Tanneurs

Fouette l'œuf

Dur et le chou fleur.

16:01 Publié dans Mirlitonneries métaphotographiques, WAW, Words Words Words | Lien permanent | Commentaires (0)

dimanche, 05 novembre 2017

Momentum gridlock

Il existe donc un essai intitulé Nonsense upon Stilts (celui que je cherchais, indisponible à la BU, indisponible au SUDOC, 119 € sur Amazon) et un autre, qui m'intéresse tout autant en fin de compte, dont le titre est Nonsense on Stilts (indisponible à la BU, indisponible au SUDOC, 1,92 € sur Amazon).

Entre autres maintes conclusions, c'est la première fois, je pense, que je m'aperçois qu'un livre disponible d'occase pour trois fois rien sur Amazon n'est présent dans les collections d'AUCUNE B.U. française.

05:05 Publié dans Lect(o)ures, Words Words Words | Lien permanent | Commentaires (0)

jeudi, 26 octobre 2017

Immortel·le·s au rebut

Deux néologismes douteux et deux fautes de ponctuation dont une pose un problème de syntaxe... Bravo les champion·ne·s de la langue française.

Deux néologismes douteux et deux fautes de ponctuation dont une pose un problème de syntaxe... Bravo les champion·ne·s de la langue française.

(On ne parlera même pas de la police sans sérif.)

Sinon, “les promesses de la francophonie”, on parle aussi de la Françafrique ou pas ? Du franc CFA qui enrichit mécaniquement la France en saignant l'Afrique de l'ouest ? Des centres culturels français à l'étranger qui servent aussi de base arrière d'opérations de défense peu ragoûtantes ?

Enfin, le néocolonialisme ne doit pas gêner des gens qui comptent Orsenna ou Carrère d'Encausse parmi les leurs... Pauvre Dany Laferrière, qu'allait-il faire dans cette galère...

18:00 Publié dans Indignations, Words Words Words | Lien permanent | Commentaires (0)

jeudi, 05 octobre 2017

“Petits Biafrais”

Dans le film Animal Kingdom, vers la fin, la grand-mère dit à Josh : “You look Biafran”, ce que l'auteur des sous-titres a choisi de traduire par “tu es tout maigre” (ou “tu as maigri” — j'avoue ne pas avoir noté et ne pas avoir fait de photographie d'écran non plus).

Il s'agit là bien sûr d'un choix consistant à euphémiser, à sous-traduire... c'est ce qu'en traductologie on appelle une modulation lexicale avec effacement de l'image : au lieu de comparer son petit-fils à un Biafrais (image lourde de présupposés culturels), elle se contente, en français, de lui dire qu'il est maigre (concept neutre). Une telle modulation n'est jamais sans conséquences : dans l'intention de ne pas choquer le spectateur (ou de ne pas s'attirer les foudres de la censure ?), l'auteur des sous-titres rend le personnage de la grand-mère, tout à fait abominable par ailleurs, moins raciste. Pourquoi ?

Il me semble que cette image, dont j'ignorais qu'elle existât en anglais (elle est absente de l'OED, mais on trouve dans ce fil de forum quelques éléments complémentaires), est très marquée d'un sociolecte générationnel, celui de la génération de mes parents. Ma mère parlait effectivement des “petits biafrais”, peut-être pour décrire quelqu'un de très maigre ou alors pour évoquer — stratégie assez traditionnelle si l'on en croit les albums de Mafalda, par exemple — le statut privilégié des enfants qui avaient de quoi manger et les inciter à manger leur soupe (ou leur assiette de boudin purée, clin d'œil à ma mère — Maman, si tu lis ces lignes : je t'aime).

Que cette expression pût contenir ne serait-ce qu'un soupçon de “racisme ordinaire” n'est pas ce qui me préoccupe ici... Ce qui m'intéresse, tout d'abord, c'est de me souvenir ici que longtemps j'ai ignoré que cette expression désignait une population. Enfant, j'y voyais certainement quelque analogie avec le verbe bâfrer : biafré (comme je devais l'orthographier dans ma tête) était une sorte d'antithèse de bâfreur. Ce n'est pas très logique, mais bon. Quand j'ai appris que ce terme faisait référence aux habitants du Biafra, on n'a pas dû m'expliquer très clairement ce qu'avait été la guerre du Biafra, car la famine m'a alors paru semblable à celle qui frappait au même moment l'Éthiopie.

J'avais regardé, dès l'âge de sept ou huit ans, sans tout comprendre, le film de Jean Yanne Tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. Ce n'est qu'en le revoyant longtemps après que j'ai compris les différentes plaisanteries du générique de fin, dont certaine réécriture de Verlaine (autour de 1'25") et surtout le jeu de mots sur demi-Biafrais et demi bien frais (autour de 2'35"). (Je mets un lien vers la vidéo, en avertissant que c'est très Hara-kiri dans l'esprit.)

Dans les années 70, la guerre civile nigériane avait suffisamment marqué les esprits pour que de telles expressions entrent dans le langage courant, d'autant plus, sans doute, que la France avait soutenu militairement et financièrement l'armée sécessionniste. Ce que je constate encore de nos jours, quand j'anime un cours ou un séminaire sur Chinua Achebe, par exemple, c'est à quel point ces noms (Biafra, biafrais) ne disent rien, à quelques exceptions près, aux Français nés après 1980. L'enthousiasme supposé du lectorat français pour les romans de Chimamanda Ngozi Adichie n'y a pas changé grand chose : on lit des romans sans que la dimension historique ou politique soit au centre.

Il ne faudrait sans doute pas beaucoup creuser pour s'apercevoir que le génocide rwandais de 1994 est pris dans une semblable brume vaporeuse d'incertitudes autant historiques qu'idéologiques et géographiques. Et la quasi absence totale de “couverture médiatique” du lent mais tragique glissement vers la guerre civile au Cameroun confirme combien les tragédies africaines donnent lieu à une expression populaire et passagère dans le meilleur des cas...

10:01 Publié dans Affres extatiques, Blême mêmoire, Translatology Snippets, Words Words Words | Lien permanent | Commentaires (0)

mercredi, 20 septembre 2017

D'après un exercice de français de 6e

14:43 Publié dans Words Words Words, Zestes photographiques | Lien permanent | Commentaires (0)

dimanche, 22 janvier 2017

10+n traductions de Lyn Hejinian

(explications dans la vidéo du jour)

Les œufs de cane ont un goût plus “œufique”.

Les œufs de cane ont plus un goût d'œuf.

Le goûtd'œuf des œufs de cane est plus prononcé.

L'œuf de cane a un goût d'œuf plus œuf.

L'œuf de cane a un goût d'œuf plus œufien.

L'œuf de cane a un goût d'œuf plus œufique.

Les œufs de cane, ça vous a un goût d'œuf de chez œuf.

Les œufs de cane ont un goût plusœuf.

Les œufs de cane ont un goûtplusœuf.

Le goût des œufs de cane est plusœufien.

La cane pond des œufs qui vous ont le goût d'œuf...

L'œuf de cane, goût d'œuf puissance 1000.

L'œuf de cane, c'est la quintessence du goût d'œuf.

La goûtd'œufitude quintessentielle s'exprime dans l'œuf-de-cane.

(à suivre)

18:43 Publié dans Gertrude oder Wilhelm, Translatology Snippets, Words Words Words | Lien permanent | Commentaires (0)

mardi, 03 janvier 2017

Fichaises

Words Words Words. — La rubrique date du tout début du blog. Son titre, pour être une allusion sans finesse à Hamlet, est également tout à fait explicite quant à son sujet. Je viens de vérifier qu'il y avait pas moins de 231 billets publiés à cette enseigne.

(231 : produit de trois nombres premiers. Son “pendant” est donc, pour moi, le nombre 715.)

En 2016, onze billets ont été publiés dans cette rubrique, qui, pourtant, comme tant d'autres, ne demanderait que cinq ou dix minutes de concentration une fois par semaine pour permettre la régularité. C'est tout le problème : ces cinq ou dix minutes-là sont les plus dures à trouver, à conserver.

▓▒░▒░▒▓▒░▓▓▒░▒░▒▓▒░▓

Il y a quelques jours, dans la pièce de théâtre — inédite jusqu'à sa publication en 2013 avec le reste du théâtre de Charlotte Delbo —La capitulation, j'ai été surpris de voir un personnage s'exclamer « Fichaises ! » . Je ne connaissais pas cet euphémisme de foutaises (déjà assez désuet, je pense (qui, parmi les adolescents d'aujourd'hui, s'écriera Foutaises plutôt que “WTF”, “bullshit” ou “nawak” ?)).

[J'ai entendu, il y a quelques mois, dans une conversation entre deux jeunes hommes, l'un des deux dire WTF comme un sigle français. Ça m'avait fait ma journée.]

[J'ai entendu, il y a quelques mois, dans une conversation entre deux jeunes hommes, l'un des deux dire WTF comme un sigle français. Ça m'avait fait ma journée.]

← Sans rapport avec Delbo, mais en parfait accord avec la rubrique sur laquelle on revient aujourd'hui, je propose la page 196 de l'édition originale des Sœurs Vatard de Huysmans.

08:13 Publié dans Le Testament in(dé)fini, Words Words Words | Lien permanent | Commentaires (0)