samedi, 11 février 2017

L'Éviction de la musique

Mec châtré que sa voix causont mon déplaisir,

De sa soupe pourrie youhouhou ç'a Amir.

___________________________

Rajeunit-il très de son accordéon hello

Un homme debout maître Claudio Capello.

Capéo gnaougnère et comme un tigre il feule

Que je lui suis demandé de ferme sa gueule.

____________________________

Meuf qu'elle est roule des cocards bien plus que Sting

Véronique Sanson vai petar son lifting.

____________________________

Victoire de la voix très überagaçante

Qu'a win Vianney sa curaillerie larmoyante.

Golri-je jésurevient ç'avait Bouchitey

Où que ça rimont bien avecque Vianney.

Gerbu-je de Vianney sa tronche de pimbêche

Où qu'à l'hostie son remerciement ç'a un prêche.

____________________________

Déception-je très comme le Julien Doré

Sans sa viscache a venu l'ami Ricoré.

____________________________

La routourne a tourné que Maé vermicel

Il est faire rimer Marcel avec 4 L.

Truc qu'il a plus pire que la dragée fuca

Christophe Maé qui jouut l'harmonica.

12:05 Publié dans Distiques ribéryens | Lien permanent | Commentaires (0)

qui est Kafka

11.02.2016, Hagetmau, 8 h 45

le savez-vous qui est Kafka

engoncés dans des cotonnades

à lire tant de couillonnades

dans des surplis en taffetas

un hiver doux pour les chapkas

qu'elles se reposent salades

salamalecs mêmes œillades

vers braillés comme des hakas

Kafka je te suis quand tu pars

ce sont d'autres transformations

dans l'orage des nébuleuses

par la course des avatars

pour qu'enfin nous nourrissions

sans fard ni phrases fabuleuses

11:33 Publié dans Sonnets de janvier et d'après | Lien permanent | Commentaires (0)

vendredi, 10 février 2017

Réussange 4

L’Ange

Fuit,

Luit,

Mange-

-Nuit,

Change,

Quand j’

Ouïs

Son

Rite,

Vite

En

Rang,

Cite.

11:35 Publié dans Réussanges | Lien permanent | Commentaires (0)

Peint sur le visage, mât qui grince

Il fait froid sur les bords de Loire, un vendredi matin en février — mais à peine plus froid que dans mon bureau.

C'est donc dans mon bureau que je viens de mettre en ligne la dernière vidéo de traduction improvisée, filmée il y a une vingtaine de minutes devant la gabare sur socle qui est l'un des jalons de cette promenade, non loin du pont Wilson. Pour ces traductions sans filet, j'ai envie de varier autant que possible les lieux, les cadrages : je n'ai aucune compétence technique, mon matériel est pourri, mais je peux au moins faire un effort de conception (voire de conceptualisation). Ce matin, le nocturne avec le bruit mêlé des flots du fleuve et des véhicules sur la rue des Tanneurs — sans omettre les grincements irréguliers du mât — m'a particulièrement attiré.

Peu importe.

J'ai donc improvisé à partir d'un paragraphe que je venais de lire dans le tramway. (J'ai commencé, sans enthousiasme particulier, un nouveau roman de Caryl Phillips. (Nouveau pour moi — The Nature of Blood date de 1997.))

Dans cette vidéo, je finis par aborder une question qui me taraude de plus en plus, et dont François Bon parle encore aujourd'hui au sujet de ses traductions de Lovecraft : la question de l'écart par rapport à la langue (en langue source) et, partant, ce que l'on doit faire en langue cible. Ici, tout est parti de la fin de l'extrait traduit : an anxious smile painted on their faces. La métaphore de la peinture faciale est figée en anglais ; elle n'émane pas d'une recherche stylistique particulièrement innovante de la part de l'auteur. Cependant, je suis de plus en plus tenté — à rebours de la tradition universitaire — par ce que tant de collègues souligneraient en rouge en marquant CALQUE dans la marge : un sourire inquiet peint sur le visage.

__________________________________________________

Une coïncidence involontaire accompagne le choix du lieu de tournage, je m'en avise au moment de publier ce billet : je lis beaucoup Caryl Phillips à cause du cours d'agrégation que je donne cette année sur Crossing the River. Or, voici la Loire !

07:33 Publié dans Improviser traduire, Translatology Snippets | Lien permanent | Commentaires (3)

Manifestation de la vérité & séparation des pouvoirs

Cela fait 15 jours maintenant que Fillon a dit qu'il participerait à la manifestation de la vérité.

Quinze jours plus tard :

* il n'a en rien démontré l'inverse de ce que différents médias ont mis en avant (et n'a attaqué en justice aucun des organes de presse qu'il accuse par ailleurs abondamment de diffamation)

* il envoie ses avocats dénoncer l'incompétence du parquet

* il a attaqué les journalistes lundi, dans ce qui restera pour moi un jalon important dans l'histoire de la démocratie en France : comment la presse l'a-t-elle laissé s'en tirer ainsi ? comment accepter un procès en sorcellerie aussi repoussant, ainsi qu'un tour de passe-passe aussi énorme ?

* ses affidés commencent à faire tourner des "fake news" pour discréditer les médias à l'origine des révélations

Tout cela empeste les méthodes fascistes (ou staliniennes) à plein nez.

04:57 Publié dans Indignations | Lien permanent | Commentaires (0)

jeudi, 09 février 2017

Décade 4

- Yaa Gyasi. Homegoing. @

- Dominique Meens. Ornithologie du promeneur. ‡

- Iouri Tynianov. Le Disgracié.

- Françoise Louise Demorgny. Rouilles.

- Wang Yin. Parce que.

- Dominique Meens. Eux et nous. @

- Jacques-Stephen Alexis. L'Étoile absinthe. @

- Derek Walcott. Omeros. ▓

En 2017, tous les dix jours, je publierai — espérons que je tiendrai le rythme — la liste de mes livres lus ou en cours de lecture (d'où de possibles doublons d'une décade l'autre). Il ne s'agit pas d'une bibliographie en bonne et due forme, d'où l'absence de date de publication, nom d'éditeur etc.

Symboles utilisés : @ en cours de lecture / ° lu partiellement / ‡ achevé / ▓ repris pour travail

23:44 Publié dans Trente-six décades et demie | Lien permanent | Commentaires (0)

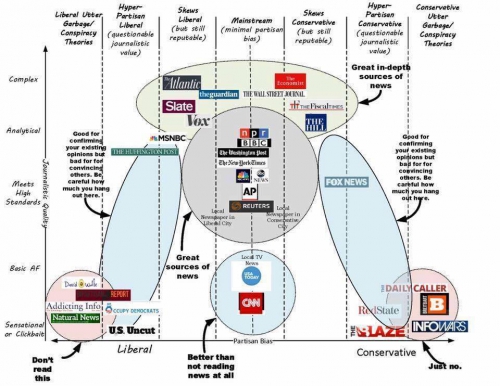

Comment lutter, à sa modeste échelle, contre la propagation des “fake news”

FILLON, FAKE NEWS, FB, etc. — COMMENT TENTER D'AGIR À L'HEURE OÙ DEUX PARTIS MAJEURS (LE FN ET LES RÉPUBLICAINS) SUCCOMBENT AU CHARME DES "FAITS ALTERNATIFS".

Je viens de voir — par le hasard qui veut que quand un "ami FB" commente quelque chose ça apparaît sur votre fil d'actualités — deux FAKES complets relayés, au hasard Balthazar, par des fillonistes patentés :

– un truc sur la fille d'Edwy Plenel qui toucherait un salaire fictif de 3.000 € mensuels

– un visuel sur les aides à la presse reçues par le Canard enchaîné

Pour le truc sur la fille de Plenel, l'intéressé (ou le père de l'intéressée) vient de répliquer en donnant des éléments factuels (ce que Fillon n'a toujours pas fait, en 15 jours de révélations chaque jour plus accablantes).

Pour le Canard enchaîné, il fait partie des rares organes de presse entièrement indépendants, à savoir qu'il ne reçoit pas un centime en aides de l'État mais également qu'il ne recourt pas à la publicité. Le post largement diffusé par les Républicains (qu'il va falloir rebaptiser Les Ennemis de la Démocratie) fait état de sommes reçues dont le montant est déjà extravagant, quel que soit l'organe de presse.

Si on consulte le détail des aides versées à l'ensemble des titres de presse, auquel tout citoyen peut accéder, on constate que le Canard n'a absolument rien touché en 2015. En revanche, un ami me fait remarquer, via une autre source, que l'hebdomadaire a bien reçu indirectement une ristourne de 413 922 € en 2014, au titre de la « compensation du tarif postal », ce que j'aurais d'ailleurs su si j'avais lu... le Canard !

Si on consulte le détail des aides versées à l'ensemble des titres de presse, auquel tout citoyen peut accéder, on constate que le Canard n'a absolument rien touché en 2015. En revanche, un ami me fait remarquer, via une autre source, que l'hebdomadaire a bien reçu indirectement une ristourne de 413 922 € en 2014, au titre de la « compensation du tarif postal », ce que j'aurais d'ailleurs su si j'avais lu... le Canard !

↑↑↑ article du Canard

que j'aurais dû lire avant

la première mouture de ce billet

Revenons-en aux “fake news”, dont la DGSE craint d'ailleurs qu'elles n'envahissent plus que jamais les réseaux sociaux avec l'aide des services secrets russes.

Que faire dans ces cas-là ? c'est très facile et ça ne prend que quelques minutes. Dès que le "post" est public, normalement on peut commenter. Quand on peut commenter, il suffit de copier-coller le petit texte ci-dessous, que je vous prête volontiers.

Il s'agit d'une information erronée, d'un fake. [insérer lien vers démenti] Je vous rappelle que diffuser en mode public sur FB des informations fausses engage la responsabilité civile du diffuseur, ce qui signifie que vous êtes susceptible d'être poursuivi pour diffusion de fausses nouvelles.

Astuce supplémentaire : en cliquant sur "14 shares" 'si l'article a été partagé 14 fois, vous ferez apparaître directement tous les partages avec possibilité de copier-coller votre message d'alerte.

Et SURTOUT n'oubliez pas, individuellement, de vérifier et de recouper les infos à partir du Web avant de vous énerver, de commenter "tous pourris" ou de partager quelque chose de bidon.

17:03 Publié dans Indignations | Lien permanent | Commentaires (0)

mercredi, 08 février 2017

Sonnet en émoticônes IX

15:36 Publié dans Sonnets de janvier et d'après | Lien permanent | Commentaires (0)

Le vétilleux exemplaire de McSorley.

Ce matin, Laurent Évrard m'apprend qu'il va organiser dans quelque temps une rencontre autour de Joseph Mitchell, écrivain américain des années 30 à 60 qui n'était pour moi, qu'à peine un nom. L'occasion en est la publication de la traduction (doublement posthume) de Bernard Hoepffner aux éditions Diaphanes (Le merveilleux saloon de McSorley), mais aussi de Street life aux éditions 33 morceaux (traduction F. Tizon).

Une rapide recherche afin de tenter de me procurer McSorley's Wonderful Saloon me révèle que

1. Le livre est disponible en français, en allemand et en néerlandais, mais il est épuisé en anglais (au prix de 53,71 € pour l'exemplaire d'occasion le plus abordable ).

2. L'édition de langue anglaise ne se trouve, d'après le SUDOC, dans aucune des bibliothèques universitaires et de recherche de France. (À l'exception de quelques livres obscurs d'auteurs africains que j'affectionne, je n'avais jamais vu ça.) Donc pas possible de la faire venir au moyen du prêt entre bibliothèques.

11:57 Publié dans Ex abrupto, Moments de Tours, Translatology Snippets | Lien permanent | Commentaires (0)

4114 — Rondel 21, sur un abus de langouste

Cet imprudent de Germondy

Reprend trois fois de la langouste.

Les Zebda chantaient Ouste, Douste !

“On” était jeune, comme on dit.

Esquisser le dos arrondi

Avant de se prendre une rouste :

Cet imprudent de Germondy

Reprend trois fois de la langouste.

En ce temps-là, Pierre Mondy

Était sur les murs. Le Monde y

Consacrait rien, ni au chibouste.

Il furetait comme mangouste,

Cet imprudent de Germondy !

06:32 Publié dans Rondels | Lien permanent | Commentaires (3)

mardi, 07 février 2017

Autre sonnet avec animaux

16:31 Publié dans Sonnets de janvier et d'après | Lien permanent | Commentaires (0)

lundi, 06 février 2017

Sonnet avec animaux (et coquille)

16:03 Publié dans Sonnets de janvier et d'après | Lien permanent | Commentaires (0)

Rugby & riff

6 février 2016

On a dur la mi-temps du rugby le zapping

Si comme on est tombe les reines du shopping.

La France dominée renâcle le gros flop.

Qu'Italiens blinderont le score avec un drop.

6 février 2015

On a dur d'entendir un riff d'NHOP

Si virus d'envoyu la cougar à choper.

09:21 Publié dans Distiques ribéryens | Lien permanent | Commentaires (0)

dimanche, 05 février 2017

Einstmals

Pas du tout germaniste, j'hésite toujours à relever ce qui me gêne ici ou là, car mon autorité est décidément bien faible. Toutefois, relisant hier certains poèmes de Paul Celan dans l'anthologie parue dans la collection Poésie/Gallimard, avec des traductions de Jean-Pierre Lefebvre, j'ai été une nouvelle fois gêné par le parti pris, certes très rigoureux et cohérent, de traduire littéralement les néologismes abstraits de Paul Celan. Il me semble, à lire Celan en allemand, que ces néologismes agglutinants ou ces adjectifs substantivés passent, sinon comme une lettre à la poste en allemand, mais du moins en accord avec la langue allemande.

Cette fois-ci, j'ai remarqué autre chose, qui me semble étrange : dans le deuxième des poèmes de la séquence “In Prag”, Lefebvre choisit de traduire “Pontisches Einstmals” par “Naguère Pontique” (avec une majuscule à Pontique, c'e qui est déjà discutable, p. 263). Il assortit cette traduction d'une note que l'on trouve à la page 369 : « Einstmals (ici en position et graphie de substantif neutre) évoque le passé lointain (la mer Noire, ou Pontus Euxinus, qui connote le poète exilé Ovide écrivant les Tristes et les Pontiques). Cet adverbe perçu comme archaïque peut aussi parfois, conformément à son étymologie, désigner le futur éloigné (un jour, une fois...). »

Il me semble que le traducteur commet une erreur grossière, puisque naguère en français n'est pas un synonyme archaïsant de jadis ou d'autrefois, mais qu'il signifie “il n'y a guère”, donc récemment. Cette erreur est fréquente, mais pas sous la plume de traducteurs de poésie de la génération de Jean-Pierre Lefebvre...

Jadis et naguère de Verlaine, c'est une antithèse, peut-être (mais pas nécessairement) mal comprise par Gérard Manset quand il reprend le titre à son compte et chante Jadis et Naguère / Se sont fait la guerre / En ce temps-là.

09:07 Publié dans Translatology Snippets | Lien permanent | Commentaires (0)

samedi, 04 février 2017

L'affaire Fillon, suite.

À ceux qui craignent (à raison) que la tempête autour des Ripoublicains ne profite plus encore à Marine Le Pen et ne favorise plus encore son élection...

Il faut inlassablement répéter que, si la famille Fillon est soupçonnée de fraudes multiples, ce n'est encore qu'un soupçon alors que le FN a été condamné à de multiples reprises, y compris, tout récemment, pour les emplois fictifs au Parlement européen, donc répéter inlassablement à quiconque vous dit vouloir voter FN au nom du "tous pourris" que le FN est un parti financièrement corrompu.

Ensuite, sur la rapidité du lancement de l'enquête préliminaire, argument avancé par ceux qui soupçonnent une collusion entre la justice et l'État :

* la justice se saisit très rapidement de tout dossier qui provoque un emballement médiatique

* c'est Fillon lui-même qui a passé la journée du mercredi 25 janvier à demander à être entendu dans les plus brefs délais... avant d'envoyer ses larbins Ciotti et consorts chouiner à l'acharnement judiciaire la semaine suivante.

Rappelons les faits, toujours les faits. Les analyses ne peuvent s'appuyer que sur des faits.

***** Ajout d'une contribution sur Facebook de Françoise Guichard : Dans sa vidéo de com, Fillon dit à ses “partisans” que s'ils sont troublés, c'est normal parce que les infos sont martelées. Non, c'est parce que les faits mis à jour sont accablants. Aucune campagne de com fumeuse usant d'un mot pour un autre n'y pourra rien changer.

08:54 Publié dans Indignations | Lien permanent | Commentaires (0)

Quelques titres de presse pour se forcer à l'optimisme

-

Trump Effort To Pin Botched Yemen Raid On Barack Obama Falters

Trump ne parvient pas à mettre le raid raté du Yémen sur le dos de Barack Obama/

-

Vincent Viola, Nominee for Army Secretary, Drops Out

Vincent Viola, choisi par Trump pour devenir son secrétaire chargé de la Défense, jette l'éponge.

-

Court Temporarily Blocks Trump’s Travel Ban, and Airlines Are Told to Allow Passengers

Après la suspension temporaire de l'interdiction de voyager, l'administration Trump se voit contrainte d'autoriser les compagnies aériennes à accepter les passagers.

-

Ivanka Trump and Jared Kushner Said to Have Helped Thwart L.G.B.T. Rights Rollback

Les mesures restreignant les droits des communautés LGBT n'ont pas été prises, peut-être sous l'influence d'Ivanka Trump et de Jared Kushner.

-

Kellyanne Conway made up a terrorist attack but later admitted it was mistake

Après avoir inventé un attentat terroriste, Kellyanne Conway a admis qu'elle s'était trompée.

08:42 Publié dans Translatology Snippets | Lien permanent | Commentaires (0)

vendredi, 03 février 2017

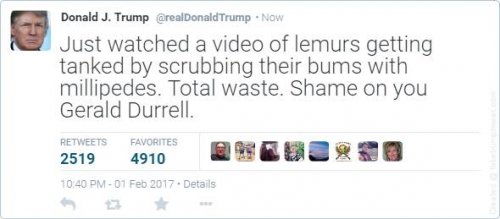

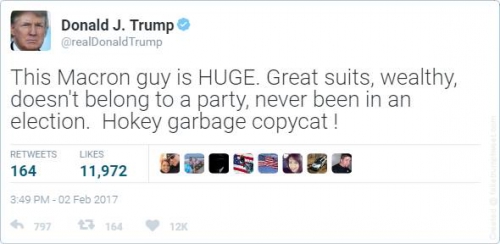

Tweets alternatifs

19:19 Publié dans Chèvre, aucun risque | Lien permanent | Commentaires (0)

Désensablé sur Loire

Enseigner, même avec ses fatigues et ses frustrations, reste la partie la plus jouissive de mon métier.

Ce matin en cours de traduction pour étudiants d'échange on regardait un peu les titres du Canard enchaîné... Je leur expliquais quelques trucs sur l'actualité politique en France, et donc, on traduisait. “Ensablé-sur-Sarthe”... Je leur explique le jeu de mots, je cherche une vanne équivalente... Et soudain une étudiante (nord-américaine) me propose, du fond de la classe : di-sable-d sur Sarthe... Waow.

Ce matin en cours de traduction pour étudiants d'échange on regardait un peu les titres du Canard enchaîné... Je leur expliquais quelques trucs sur l'actualité politique en France, et donc, on traduisait. “Ensablé-sur-Sarthe”... Je leur explique le jeu de mots, je cherche une vanne équivalente... Et soudain une étudiante (nord-américaine) me propose, du fond de la classe : di-sable-d sur Sarthe... Waow.

L'heure précédente, en L1, un des cinq étudiants faisant l'exposé m'avait appris que Robert Baldwin Ross, le dédicataire de The Importance of Being Earnest, était né à Tours*. Une autre a vu un jeu de mots que je n'avais pas vu (“a sad blow”). Une autre encore avait des étoiles dans les yeux quand j'ai établi un parallèle entre telle structure de dialogue dans la pièce de Wilde et la langue des pièces d'Ionesco.

* À noter d'ailleurs que ni l'édition de la pièce sur Gutenberg ni celle sur Wikisource ne contiennent la page de dédicace, ce qui est une omission surprenante. Robert Baldwin Ross, on l'apprend aussi sur Wikipédia, était le petit-fils d'un des artisans de l'indépendance du Canada.

17:08 Publié dans Translatology Snippets, WAW | Lien permanent | Commentaires (0)

Réussange 3

C'était à Orange

Au cœur de la nuit.

Mon âme s'enfuit

Au souvenir cuit

De cette mésange.

Était-ce sans bruit

— Au cœur de la nuit —

Un hibou fortuit ?

Sans esprit de suite,

C'est un boomerang

Ce poème dang

-Ereux. Prends ta cuite

Au vil kaoliang,

Ta mémoire en sang.

11:49 Publié dans Réussanges | Lien permanent | Commentaires (0)

Borée

Vent glacial

À l'arrêt Marne

Le tramway débarque

Ce n'est pas sans mal

Les yeux mi-clos

Du sommeil qui a fui

Bien de la nuit

Sans reste dû

Fixe les carrés

Blancs de l'immeuble gris

Un trou de souris

Pour ta langue à l'arrêt

06:59 Publié dans Quatramways | Lien permanent | Commentaires (0)

jeudi, 02 février 2017

L'affaire Fillon

Entendons-nous bien.

Même s'il n'y a pas d'enrichissement personnel, de détournement d'argent public, de recel, de faux en écriture, nous constatons que François Fillon est quelqu'un qui peut multiplier les approximations et les mensonges sur sa propre situation financière lors d'une émission de télévision, et nous constatons qu'il tient un discours de restrictions budgétaires et salariales alors qu'il a trouvé normal d'employer (sur deniers publics) son épouse ou ses enfants pour un salaire mensuel supérieur à celui d'un agrégé hors classe en fin de carrière, et alors qu'ils n'avaient encore aucun diplôme.

Sans présumer de ce que la justice décidera, ces simples faits suffisent à le disqualifier entièrement à toutes fonctions électives, et font de lui un imposteur et un Tartuffe.

11:03 Publié dans Indignations | Lien permanent | Commentaires (0)

mercredi, 01 février 2017

Rondel 20 — Poignes

S'agit-il que la mort nous poigne,

Pour un peu on le croirait.

Votre escapade en forêt,

Carrez-vous la au fond de l'oigne.

Je sais que la vie nous soigne

En nous engluant dans son marais.

S'agit-il que la mort nous poigne,

Pour un peu on le croirait.

En hissant des mâts de cocagne

Quasi Grande Garabagne,

Suivre le cheval de trait

Pas si loin du château de craie :

S'agit-il que la mort nous poigne ?

21:37 Publié dans Ping-pong, Rondels | Lien permanent | Commentaires (0)

mardi, 31 janvier 2017

D'autres 31 janvier (distiques de 2015)

Bonne raison qu'on est de reposer la chatte

Ce matin qu'elle avut du caca sur la patte.

L'attaque du Bayern il est été fatal

Comme qu'un vol de gerfauts du charnier natal.

On s'a ennui le coach qui tout tout décortique

Si je suis habité sous de vastes portiques.

Gros tacle ma cuisse semble d'un gros méchoui

Que le vierge vivace et le tel aujourd'hui.

Quand joue-je à l'US Boulogne j'avais content

Où qu'on n'a pas sérieux quand on est dix-sept ans.

Le coach m'est dit à moi j'ai un joueur instable

Où que l'espoir luit brin de paille dans l'étable.

On a facile de dribbler et bien kiltran

Où que je suis fait rêve étrange pénétrant.

Comme il est très loupu la passe Adil Rami

Ne suis-je donc vivu que de cette infâmie.

On a dur d'être vu lui tombi dans les pommes :

Pour grand que soit Messi il a ce que l'on sommes.

Comme quand à Marseille mes défenseurs vannés

La valeur n'attendont pas le nombre d'annés.

La grammaire ça n'a pas mon fort mais le sport

Nous nous voisons trois mille au stade le vieux port.

Zahia qu'elle est viendue me pépon la mi-temps

Et le combat s'arrêt faute les combattemps.

Le coach que sur le banc tandis je m'a repose :

« Observe exactement la loi que je t'impose. »

Quand j'a mal à le dos sans football je s'ennuie

Si ç'a pendant l'horreur d'un profonde que nuit.

12:10 Publié dans Distiques ribéryens | Lien permanent | Commentaires (0)

4100, another bullshit video by con translator

La vidéo ci-dessous, elle vient d'être filmée (improvisée) et mise en ligne illico grâce à la connexion vraiment ultra-rapide (ou qui me semble telle) de l'Université.

J'y traduis un paragraphe du roman de Nick Flynn, another bullshit night in suck city, roman de 2004 dont je constate, en faisant la vérification après l'enregistrement, qu'il a été traduit en français dès 2006... et par mon ex-collègue Anne-Laure Tissut, qui était encore en poste à Tours à l'époque. (Parmi les très bons souvenirs que j'ai d'Anne-Laure, c'est ce magnifique et si enrichissant collloque Paul West qu'elle avait organisé.)

Parmi les bizarreries imprévues, les trois secondes atroces où je pousse la chansonnette, Blueberry Hill de Fats Domino (ce ne serait pas arrivé si j'avais été certain que blueberry c'est la myrtille), et la pique à la bravitude de Ségolène Royal (circa 6'10").

Parmi les points les plus intéressants, la question de la traduction du jeu de mots trigger-hippie : je m'en suis sorti en traduisant par “hippie qui aime les flingues”, mais il n'y a plus de jeu de mots. L'idéal serait de trouver un mot-valise (hippitre ? hippitbull ?) mais je n'en trouve aucun qui situe le sens du côté de la mitraille... La B.U. n'a pas d'exemplaire de la traduction française, mais si quelqu'un peut vérifier comment Anne-Laure Tissut s'en est sortie...

Parmi les points les moins intéressants : oui, c'est le même pull depuis dimanche, mais je change de t-shirt.

10:01 Publié dans Improviser traduire, Translatology Snippets | Lien permanent | Commentaires (0)

Graphique sur les ressources de presse

Source : Katie L. Price

07:00 Publié dans WAW | Lien permanent | Commentaires (0)

lundi, 30 janvier 2017

Décade 3

- James Agee & Walker Evans. Let Us Now Praise Famous Men. @

- Jacques Réda. La Physique amusante. ‡

- André Markowicz. Le Soleil d'Alexandre. ‡

- Huysmans. Là-bas. @

- Chevillard. L'autofictif à l'assaut des cartels.

- Simon Johannin. L'été des charognes.

- Dominique Meens. Mes langues ocelles.

- Jacques Réda. Les cinq points cardinaux.

- Yaa Gyasi. Homegoing. @

- Dominique Meens. Ornithologie du promeneur. @

- Caryl Phillips. Crossing the River. ▓

En 2017, tous les dix jours, je publierai — espérons que je tiendrai le rythme — la liste de mes livres lus ou en cours de lecture (d'où de possibles doublons d'une décade l'autre). Il ne s'agit pas d'une bibliographie en bonne et due forme, d'où l'absence de date de publication, nom d'éditeur etc.

Symboles utilisés : @ en cours de lecture / ° lu partiellement / ‡ achevé / ▓ repris pour travail

21:19 Publié dans Trente-six décades et demie | Lien permanent | Commentaires (0)