vendredi, 18 avril 2025

18042025 (Theft, d'Abdulrazak Gurnah)

J’ai profité du voyage retour pour finir de lire Theft d’Abdulrazak Gurnah. Il demeure le plus britannique des écrivains africains : ce qui l’intéresse, ce sont des situations complexes qu’il effleure à petites touches. Il parle de masturbation, mais à peine – de masculinité toxique, mais en douceur – du néocolonialisme des ONG, mais en passant – de stratégies environnementales, mais c’est presque un gimmick pour “moderniser” une trame qui est, par ailleurs, celle de ses grands romans des années 1990-2000. Même l’agentivité des jeunes femmes au tournant du siècle reste en permanence à la marge, avec quelques affleurements aussi brusques qu’isolés : « She did not want to seem malleable and obedient, without an opinion or volition, just another mute daughter laid out for deflowering. » (p. 141)

Et pourtant le charme opère, car il en revient toujours à ses thèmes de prédilection, au monde des petits commerçants, à la question des relations entre pères et fils, au silence et aux personnalités taciturnes, à la puberté dans le monde musulman si particulier (et si multiculturel) de Zanzibar.

La structure est intéressante, car la manière dont il introduit brusquement certains personnages, sans que le lien entre les différentes histoires ne soit évident, permet de s’intéresser à chacun de ces parcours de vie de façon presque autonome, comme s’il s’agissait de fragments nouvellistiques, en quelque sorte. (Il faut que je relise Paradise, presque en priorité : le programme d’agrégation externe a été publié il y a une semaine, et ce roman est, sans originalité, au programme de l’option A.)

Theft, donc. Et bien sûr, je ne peux pas m’empêcher de penser à la traductrice qui doit déjà à être à l’œuvre : comment va-t-elle tenter de convaincre la maison d’édition française (Denoël, qui n’en a rien à faire de Gurnah et n’en a acheté les droits que par principe, sans envie de le défendre) de choisir un titre qui rende compte de la polysémie du titre anglais ? Il s’agit du vol, des voleurs (avec le « péché » originel du père de Badar), mais aussi de la dissimulation, et peut-être de la confiscation coloniale. Un des personnages les plus ambigus reste Karim, dont on ne sait s’il a « hérité » de l’insouciance, c’est-à-dire au fond de l’égoïsme, de sa mère, ou s’il y a une sorte de résurgence des traumas de la petite enfance, vu que, sans s’en souvenir, il a été le témoin de violences conjugales très marquées.

08:42 Publié dans 2025, Lect(o)ures | Lien permanent | Commentaires (1)

mercredi, 26 mars 2025

26032025 (l'éprouvante persistance du tokenism)

Malgré mon agacement en voyant Adichie en couverture de Télérama la semaine dernière, et surtout en lisant l’indigence de l’interview, je m’étais dit que je n’en parlerais pas. Ce matin, toutefois, en voyant un post de Patrice Nganang ironiser sur le « plan média » (comme je crois qu’on dit) de la susdite et dire qu’au vu du « conservatisme social avéré ces dernières années » de l’autrice il n’avait guère envie de lire le roman récemment paru et dont on nous rebat les oreilles, j’ai écrit ceci :

Adichie a perdu le rythme et le ton depuis Americanah. Je n'attends pas grand-chose de ce livre, hélas. Ici en France elle est en couverture de Télérama, pour un entretien dans lequel elle a débité des platitudes au kilomètre.

Je me dois donc de préciser ce que je veux dire, et aussi d’expliquer pourquoi j’étais réticent à m’exprimer sur le sujet. La réticence est simple : en tant qu’africaniste, je devrais être heureux qu’une écrivaine nigériane bénéficie d’un peu de visibilité dans la presse culturelle, et ce d’autant que c’est une écrivaine dont les trois premiers livres sont très importants. Et aussi : critiquer une écrivaine africaine connue notamment pour ses deux brefs essais sur le féminisme peut donner lieu à des malentendus ou de faux procès.

Mais, mais, mais… Justement, la façon dont Adichie est médiatisée découle d’une première confiscation, qui a eu lieu avec la parution d’Americanah : ce qui légitimait Adichie, c’est qu’elle avait écrit le texte d’une chanson de Beyoncé et, en France, qu’elle était adoubée par Marie Darrieussecq. Autrement dit, une romancière nigériane n’avait droit de cité qu’à condition d’être assimilée par l’industrie culturelle du Nord global (France, États-Unis), et aussi d’échapper à son statut strict d’écrivaine : parolière de Beyoncé et autrice d’un essai de cinquante pages qui va faire découvrir le féminisme aux adolescentes, voilà son vrai titre de gloire. Il y a aussi, comme mon commentaire Facebook de ce matin le laisse entendre – mais avec une certaine ambiguïté de la préposition depuis – qu’Americanah était un roman très décevant après les deux romans sublimes que sont Purple Hibiscus et Half of a Yellow Sun, ainsi que le recueil de nouvelles The Thing Around Your Neck. Très décevant, car en dépit de très bons passages sur le racisme capillaire notamment, et d’une interrogation intéressante sur les identités diasporiques, il était trop long, et surtout configuré pour le marché américain, appliquant les recettes des cursus de creative writing les plus conformistes.

Ainsi, pour les personnes qui lisent vraiment les littératures africaines, s’entendre dire « ah oui, j’ai lu Americanah », c’est comme « ah oui, Mabanckou, quel écrivain truculent, je l’ai encore entendu la semaine dernière chez Trapenard », cela va au-delà du phénomène de l’arbre qui cache la forêt : c’est l’arbre qui empêche de voir la forêt, comme si l’arbre était un vague fétu de paille et qu’il y avait juste au-delà toute une riche canopée qu’on déboise tranquillement ou qu’on laisse pourrir sur pied. Car il ne faut pas s’y tromper : l’argument du pied dans la porte, dans le genre « les gens qui ont lu Adichie vont aller lire Achebe, Yvonne Vera, Ken Saro-Wiva [je ne continue pas la liste, si vous me suivez vous connaissez les 30 ou 40 écrivain·es avec qui je vous bassine] », est globalement sans pertinence. Ce n’est pas comme ça que ça se passe. Ce qui se passe, c’est, dans toute sa puissance, le tokenism (ce concept tellement important qu’il n’a pas de traduction en français, vu que c’est une réalité qu’on refuse de voir – la patrie de l’universalisme bidon et du daltonisme racial érigé en principe démocratique) : on met Adichie en couverture, on reproduit ses propos totalement compatibles avec l’industrie capitaliste et la destruction de la planète et des droits sociaux, on évite de lui poser la question qui fâche (il ne faudrait pas qu’elle exprime clairement ses opinons transphobes*), on imagine que Gallimard (Gallimard, hein) vendra quelques milliers d’exemplaires du gros pavé qui luira sur les étagères à moins qu’il ne finisse dans la boîte à livres la plus proche, et on peut continuer d’ignorer l’immense volume de très riche création littéraire par les Africain·es et afrodescendant·es. Et d’ailleurs, depuis Americanah, Gallimard a globalement continué de regarder avec un souverain mépris tant et tant de projets éditoriaux concernant des auteur·ices africain·es dont l’œuvre reste inédite en français.

La question que je ne pose pas, sans doute car je n’ai guère de réponse, est la suivante : pourquoi les deux premiers romans d’Adichie sont-ils si évidemment meilleurs qu’Americanah, et pourquoi sont-ils aussi peu cités quand on parle de l’écrivaine nigériane ? Ils sont notamment meilleurs car ils sont plus profonds en termes de relations entre les personnages, et de décryptage de situations historiques héritées de l’époque coloniale, et aussi car ils n’ont pas été restructurés et rebidouillés ad nauseam par des agents littéraires et éditeurs américains dont le seul et unique critère est de faire rentrer les textes dans un moule prédéfini. Mais c'est là une hypothèse de réponse qui n'est qu'une esquisse. Comme ce dont parlent ces deux premiers romans requiert, de la part des lecteur·ices, de faire un réel effort de décentrement, il est plus facile de vendre un roman qui parle d’émigré·es et de la difficile intégration dans le tissu national états-unien** : les lecteur·ices ont déjà un horizon d’attente établi.

Il est vrai qu’en littérature et en art, je préfère être un peu (et même beaucoup) déstabilisé ; je préfère, aux livres déjà configurés par rapport à mes lectures précédentes – les livres à mémoire de forme –, les livres qui se nourrissent d’un terreau social et culturel complexe et discutent des contradictions entre différentes strates : les textes à forme de mémoire.

* Cette question mériterait mieux qu'une mention en passant, bien sûr. Je note seulement que le titre choisi par Télérama est particulièrement dégueulasse : Au nom de toutes les femmes. J'attends de lire le roman, mais au vu des déclarations embrouillées, au mieux, d'Adichie, y compris dans cet entretien avec Télérama, je suis sceptique.

** Qu’il soit clair que je ne parle ici que d’Americanah : je n’ai pas (pas encore – il faudra bien, obligation professionnelle, que j’y passe) lu le nouveau roman d’Adichie (et si ça se trouve, dans quelques mois, je publierai ici un démenti).

11:39 Publié dans 2025, Affres extatiques, Lect(o)ures, Questions, parenthèses, omissions | Lien permanent | Commentaires (3)

vendredi, 14 mars 2025

Profaner Ananda (Annie Ferret / Sami Tchak)

Il y a quelques semaines, j'ai découvert qu'allait paraître un ouvrage au titre presque énigmatique, Profaner Ananda. Même si j'étais en droit de douter qu'il s'agisse bel et bien de l'écrivaine Ananda Devi, l'identité des deux comparses embarqué·es dans ce projet, Sami Tchak et Annie Ferret, m’a vite dessillé les yeux. J'ai acheté le livre dès sa parution, la semaine dernière, intrigué plus encore par la quatrième de couverture sur laquelle figure une citation introductive d’Ananda Devi elle-même : « Ce livre est notre “enfant d’âme” à tous les trois, comme le dirait Henri Michaux. C’est la confluence ultime de nos trois écritures, de nos trois personnes, de nos trois corps. » Voilà un blurb qui a tout l’air d’un endorsement, validation par l’écrivaine elle-même, paraphe co-signant la profanation. Il faut dire que profaner la profanatrice (si tant est qu’on veuille lire ainsi l’œuvre certes transgressive et audacieuse de Devi) soit plus proche du poisson rouge tournant du bocal que de l’acte fondateur d’une nouvelle esthétique. On peut également voir dans ces deux phrases une reprise de contrôle : après tout, le prénom d’Ananda figure en plus hautes lettres que les noms des deux comparses Annie et Sami. Reprendre le contrôle, Ananda Devi a toujours su le faire, aussi vis-à-vis de Sami Tchak, n’est-ce pas, dans Les hommes qui me parlent, grand grand grand livre. Y a-t-il encore cannibalisme littéraire (ou littéral) quand on ne sait plus qui tient la fourchette ?

J’ai obtenu, avant même d’avoir lu le livre – et ce en dépit du fait que je me contrefiche habituellement des dédicaces qui me paraissent de simples contremarques – un mot d’Annie Ferret sur la page de titre, n’ai pas osé – quoique je l’aie suggéré en blaguant – demander à Devi elle-même d’apposer son sceau au même lieu, et verrai peut-être demain, au Salon du Livre Africain, Sami Tchak (que je n’ai jamais rencontré mais que je suis sur Facebook depuis bien longtemps), afin de lui demander le sien.

Entre-temps, j’ai lu.

Eh bien, sachez qu’Annie Ferret et Sami Tchak sont de fort mauvais·es professeur·es d'algèbre. Partant d'une équation à trois inconnues, iels ont produit un texte en forme de résolution qui multiplie les dédoublements de chaque inconnue : x’, y’, z’, x’’, y’’, z’’ etc. À la fin, bien sûr, on n'a pas seulement reposé la craie dans la glissière : on a dévissé le tableau noir, dont on sait qu'il est en fait vert bouteille, pour le décrocher du mur, ou l'en arracher. Il a fallu accepter que les inconnues deviennent connues, connaissance, sans révéler leur chiffre, et que ni craie ni tableau ne rimeront à rien ici. C'est qu'avec la profanation, on part forcément du fanum. Le cercle, c’est le fanum, pas seulement la marque de café sur la table en bois dont il faut sortir (p. 86), mais l'espace sacré réservé aux prêtres de la divinité. Si on profane, le système ecclésiastique voudrait nous faire accroire qu'on a violé la sacralité d'une divinité, alors que matériellement on a simplement marché dans le lieu réservé aux gardiens du temple. Et c'est amusant, vu qu'Annie Ferret et Sami Tchak se (re)présentent en proches, en intimes d'Ananda Devi : elle est loin d'être une inconnue, ils connaissent la personne avec ses livres.

Ce sont donc eux, les gardien·nes du temple, à cette aune. Et vu qu’Ananda n'est pas – iels s'assurent de jouer avec cela – divine, cela signifie donc que le texte est une invitation démocratique à toute personne à qui Ananda Devi n'est pas connue (pour qui Ananda Devi, en tant que personne, est une inconnue) à s'approprier le fanum, à y pénétrer, et à devenir regardien du temple. On ne garde plus, on regarde. En profanant, on s’avance, ce qui signifie qu’on prend d’autres perspectives. Autant de gardien·nes que de lecteurices des livres d’Ananda Devi : Sami Tchak et Annie Ferret se sont auto-dénoncé·es comme faux prêtres d'un culte véritable. Car le culte, c'est cultiver. Profaner = cultiver. En voici bien une autre (équation).

Annie Ferret et Sami Tchak se sont partagé le livre, à savoir que la première partie est de l'une, et la seconde de l'autre, dans des styles tout à fait distincts. J'avais d'abord pensé que les textes seraient mélangés, indiscernables sinon indissociables, mais il n'en est rien ; le sommaire, qui indique à la page 123 qui a écrit quoi, paraît bien superflu. Annie Ferret propose un dialogue entre deux Ananda qui réinvente – en le lyricisant – le modèle beckettien du couple impossible, mais elle le fait précéder d’un texte majeur, également, dans lequel je vois la première proposition selon laquelle la profanation naît ou naquit, au sein de l’œuvre de Devi même, d’une chambre d’échos infinie :

« Cette folie a une origine bien définie. Elle a à voir, je dirais, avec un talent de ventriloque. Parce que ces personnages l'envahissent jusqu'à la submerger. Si on le lui demande, Ananda Devi avoue en effet qu'ils naissent en elle, et c'est vrai qu'ils l’habitent, que des voix s'écoulent de leur gorge à la sienne, des voix, afflux de sang et flot de vie, de mots, un discours souvent brutal ou violent et qui expulse en saccades les chapitres de leur existence torturée. » (p. 23)

Dans la fiction à tiroirs imaginée par Sami Tchak à partir de la nuit de Naples déjà narrée plusieurs fois, en particulier par Ananda Devi elle-même dans la postface des Fables du moineau de Sami Tchak (2019), on retrouve un dispositif vertigineux de cannibalisme littéraire auto- et hétérofictionnel dont on peut juger qu’il fait violence au personnage – qui sait, à la personne – d’Ananda Devi. Celle-ci l’a confiée en marge du festival Atlantide : « si j’avais été plus jeune, j’aurais refusé que ce texte soit publié tel quel, je crois ». Et pourtant, il m’a paru, que l’acte de révélation, d’exposition, le plus criant outing se trouve dans la partie du diptyque conçue par Annie Ferret (il faudrait citer toute la page 59, je ne le fais pas afin que vous alliez voir le livre par vous-mêmes).

Pour renvoyer aussi, sans les citer textuellement, à un ensemble de pages du volet Sami Tchak, je signalerai le quatrième de ses sept chapitres, qui s’intitule “De la postérité et de la lecture” (pp. 101-106). Ce long développement m'a paru extrêmement important, pour ce qu'il dit du rapport entre écriture et lecture, bien sûr, mais aussi parce que le style, le rythme et la modalité même de l'argumentation m'ont paru sous l'influence d’André Breton, pas forcément celui de Nadja, mais plutôt des Vases communicants, s'il faut distinguer. Il y a là une exigence critique et l'ouverture d'une faille qui suppose qu’en système de profanation/ cannibalisation, la parenthèse n'est jamais refermable. De même, le bilan ne peut jamais être un bilan ; il n'y a pas de clôture (p. 98).

Je clos ce billet très impromptu, et donc à rouvrir lui aussi, par un petit agacement : l’emploi, par Sami Tchak, de la métaphore de la ménopause pour parler du risque d’assèchement de la création. Et encore, si ce n’était qu’une métaphore, mais on y décèle plutôt une analogie, une mise en correspondance ; l’œuvre d’Ananda Devi, qu’on la profane ou pas, qu’on en soit ou non adepte (c’est-à-dire placé au plus près), nous enseigne, je crois, à faire autrement cas des corps féminins et de leur possible mise en texte, des risques de leur mise en scène en régime patriarcal.

Annie Ferret, Sami Tchak.

Profaner Ananda. Gallimard, Continents noirs, 2025.

10:08 Publié dans 2025, Affres extatiques, Ecrit(o)ures, Gertrude oder Wilhelm, Lect(o)ures, WAW | Lien permanent | Commentaires (1)

jeudi, 13 mars 2025

13032025

Avant d’allumer l’ordinateur, ce matin, j’ai entrepris de rassembler tous les livres d’Ananda Devi que nous avons, afin de les rassembler sur une seule étagère : la plupart se trouvaient dans la bibliothèque des littératures africaines, antillaises et indocéaniques, mais il y en avait aussi cinq dans la bibliothèque de poésie bien sûr, et deux ou trois qui traînaient à des endroits épars. Il y en a un que je n’ai pas retrouvé, car je l’ai lu récemment : Le voile de Draupadi – pourtant un de ses premiers. Nous en avons donc vingt-deux, ce qui signifie que je vais commander les autres.

Par ailleurs, je me suis aperçu de deux choses très agaçantes hier. D’un : le nom d’une écrivaine dont j’ai lu quatre livres, l’un d’entre eux assez aimé pour que je le prête à deux personnes différentes, et que j’ai même rencontrée lors d’une lecture d’un de ses livres de poèmes dans une librairie, ne m’est revenu qu’en vérifiant la liste de mes contacts Facebook. De deux : dans un échange privé avec un écrivain, je me suis demandé ce que devenait Ali Zamir, qui n’a plus rien écrit depuis Dérangé que je suis en 2019 ; en effet, mon ami écrivain me dit qu’il n’a plus de nouvelles etc. ; or, ce matin, en farfouillant justement dans les étagères de la bibliothèque des littératures africaines, antillaises et indocéaniques, je tombe sur Jouissance, le quatrième roman d’Ali Zamir, paru en 2022, livre que – à ma décharge (il y a jeu de mots) – j’avais moins aimé que les précédents et qui ne figure pas dans sa bibliographie sur Wikipédia : si j’étais allé consulter le site de son éditeur, la mémoire me serait revenue.

Je pourrais ajouter un troisième agacement (ou serait-ce de l’inquiétude face au vieillissement) : toujours en farfouillant dans ces étagères qui auraient bien besoin d’être réordonnées, j’ai vu que j’avais lu pas moins de quatre livres d’un écrivain avec qui j’ai pris un verre à Nantes et dont j’aurais juré n’en avoir lu que deux, il y a longtemps certes…

07:56 Publié dans 2025, Flèche inversée vers les carnétoiles, Lect(o)ures, Questions, parenthèses, omissions | Lien permanent | Commentaires (0)

dimanche, 23 février 2025

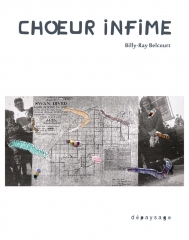

23022025 (Chœur infime - Billy-Ray-Belcourt, Dépaysage 2025)

Les éditions Dépaysage viennent de publier la traduction du premier roman d’un poète et professeur de creative writing appartenant à la nation crie d’Alberta, Billy-Ray Belcourt. Je n’avais pas entendu parler auparavant de cet écrivain, dont j’ai donc découvert l’œuvre en français canadien, grâce à la traduction de Mishka Lavigne et sous le titre français Chœur infime (2025) [A Minor Chorus (2022) – chœur en do mineur / chœur mineur].

J’ai énormément aimé ce livre, qui rejoint un certain nombre de mes préoccupations en matière de décolonialité, mais pas seulement. En effet, le roman prend la forme d’une enquête et d’un retour au pays pour un jeune doctorant qui interrompt sa thèse pour aller interroger et même, plutôt, écouter ses proches qui ont grandi dans la même réserve que lui : en ce sens, il s’agit d’un témoignage sur les discriminations et sur l’histoire complexe des communautés et des individus autochtones dans le Canada contemporain, mais, plus encore, il s’agit d’un journal de création tout au long duquel le narrateur tente d’inventer une forme et d’aborder, avec lucidité et espérance, le deuil de sa jeunesse et d’un certain nombre d’illusions. Une seule de mes attentes a été un peu déçue, car, si la quatrième de couverture présente l’auteur comme un « poète bispirituel de la Première Nation crie de Driftpile, en Alberta », sa réflexion porte plutôt conventionnellement sur l’homosexualité : même le terme de queer, plus eurocentré, est employé dans un sens assez restrictif. Il se trouve que la notion de two-spirit, qui est très particulière, permet habituellement de penser (et surtout de concevoir esthétiquement – c’est tout le propos de Billy-Ray Belcourt) la rupture avec l’hétéronormativité de façon novatrice : ici, à l'inverse d'un poème de 2018 très riche sur ce point, c’est sans doute codé ou implicite, et je pense même que c’est un choix de refuser l’anthropologisation d’un vécu intime personnel. [Intime : c’est l’importance politique de cette dimension qui rend si précieux le choix de l’adjectif infime dans le titre français.]

Si je commence par le dernier (onzième) chapitre, dans lequel le narrateur rend visite à son cousin Jack en prison, on y trouve ce qui est un des points d’aboutissement du genre de roman qu’il souhaite conceptualiser : « C’est notre devoir, ai-je pensé, de nous rebeller contre l’embellissement de la violence. J’ai tout de suite reconnu en cela la raison d’être du roman de la contre-culture. » (p. 183).

Ce qui m’intéresse, ici, c’est que cette notation intervient au terme d’une réflexion qui s’amorce par l’analogie « bizarre » entre roman et espace carcéral : « Bizarrement, je me suis mis à penser à la façon dont les romans présentaient parfois l’existence et les sentiments humains avec tant de précision qu’un personnage pouvait sembler emprisonné dans une structure sans agentivité. Ce n’était analogue à une prison d’aucune façon, mais dans mon esprit, on aurait dit que ça soulignait à quel point les gens normaux, les auteurices en fait, jouaient le rôle de gardiens de sécurité ou d’agents correctionnels sous les couverts de la littérature. » (pp. 181-2 – je vais aller piocher le texte anglais de la première phrase pour l’ajouter à ma réflexion sur Amma Darko). Il y a, dans cette esquisse d’analogie, la possibilité de structures romanesques normatives auxquelles s’opposent de contre-structures laissant les personnages libres de leur agentivité, sans doute un prolongement (inattendu, vu la figure que je m’apprête à convoquer) de l’opposition que faisait Ford Madox Ford entre nuvvle et novel. De fait, ça devient une conviction forte pour moi que les modernistes, même trèèès européens, ont aussi ouvert l’espace romanesque aux expérimentations de décentrement qui permettent aux personnages de dialoguer/dialogiser dans une structure réellement démocratique, voire anarchique. Justement, ce qui se passe dans les premiers romans de Darko relève assez de cela.

C’est là une réponse possible à la piste proposée dans le chapitre II : « Et si l’acte d’écrire un roman, me suis-je demandé, permettait de pratiquer un mode de vie qui réfutait les brutalités de la race, du genre, de l’hétéro et de l’homonormativité, du capital et de la propriété ? » (p. 39). Mieux, même, le texte même du livre met en pratique, de façon continuelle et discontinue, l’idée, énoncée plus tôt encore, au chapitre I, selon laquelle la prose (romanesque) et la théorie sont semblables en ce que « les deux nous demandent de refuser le romantisme du présent » (p. 23). L’ambivalence constante de la fonction du roman rejaillit sur l’écrivain : après sa rencontre avec sa grand-tante, la kokum de Jack, il remarque qu’il est « devenu l’écrivain de la famille, et, par le fait même, son historien, son coroner » (p. 69). Comme le confirme le glossaire, le coroner n’est pas n’importe quel enquêteur : c’est, dans la gradation ascendante que propose la phrase de Belcourt, un policier constitué historien de faits tragiques ou macabres. La tragédie, bien sûr, c’est celle de la racisation, c’est-à-dire tout d’abord l’histoire du vol des terres et du pouvoir même d’agir, puis la longue litanie des exactions, comme dans les tristement célèbres « pensionnats autochtones », qui font l’objet du magnifique chapitre VII. Cependant, l’invention d’un roman qui refuse d’embellir la violence implique aussi de frayer avec la langue coloniale qu’est l’anglais :

Mes propres angoisses au sujet du roman avaient à voir avec mon soupçon que l’anglais était une langue trop compromise pour engendrer un portrait de la vie autochtone qui ne fût pas imprégné des fantasmes coloniaux de notre délabrement. Peu de choses dans mon arsenal m’apparaissaient assez vastes pour combattre des siècles de lectures qui faisaient des peuples autochtones des bombes. Comment plutôt faire d’un roman une bombe ? Comment planter un roman dans l’infrastructure morale d’une nation corrompue ? Comment écrire des phrases qui font tic-tac, tic-tac ? (pp. 40-1 — et en recopiant ces phrases, je pense cette fois-ci à Patrice Nganang, tout m’y ramène).

En dépit d’un parti pris esthétique et narratif très différent, j’ai beaucoup pensé à ma lecture récente de Debra Dank (We Come with This Place, 2022 – texte fondamental des littératures aborigènes contemporaines), notamment au détour de ce propos que le narrateur attribue à sa tante Lena :

« Hmm, surtout pour nous, les Autochtones. Si n’importe quel·le Autochtone consignait sur papier les circonstances de sa vie, de l’enfance à la vieillesse, ça ferait un meilleur roman que n’importe quoi écrit par un gars blanc. Nous avons ri. Une femme s’est penchée vers nous comme pour participer à l’allégresse. » (p. 160)

Je clos ces notes en vrac sous deux aspects :

-

- en « cochant » les pages 116-122 et le très beau développement sur « la notion queer de la maternité », qui voit dans la « fonction maternelle » la capacité à faire émerger un nous collectif et à « s’en occuper comme un jardin

- en indiquant le motif de la terre et l’impératif de « se déterrer de soi » (p. 161 – reprenant p. 91, p. 112), que je développerai si j’ai le temps d’aller creuser dans le texte anglais

21:44 Publié dans 2025, Lect(o)ures, WAW | Lien permanent | Commentaires (0)

mercredi, 12 février 2025

12022025 (The Looming Fog)

J’avance dans The Looming Fog. C’est tout de même un texte étrange. Il est dommage qu’il soit aussi peu maîtrisé par certains aspects, ce qui explique sans doute – autant que sa publication au Nigéria, sans aucune diffusion en-dehors du pays – qu’il reste méconnu : même des spécialistes chevronnés n’en avaient pas entendu parler.

Il m’arrive de me demander si telle partie de chapitre est vraiment « à la bonne place » car il y a des sauts narratifs déstabilisants : analepses, si on veut, mais très abruptes. De même, je suis parvenu à un point (au milieu du chapitre 4, à peu près à la moitié du roman) où la temporalité se précise : l’action a bel et bien lieu à l’époque coloniale, dans la mesure où il est dit que des cultivateurs de caoutchouc viennent en récolter à Hidaya car ce matériau dont les villageois pensent qu’il n'a aucune valeur en a en fait « dans le monde extérieur », en particulier pour fabriquer des pneus de bicyclette. Jusque-là, l’histoire semblait se dérouler en-dehors de toute référence à la colonisation, d’autant plus que le village de Hidaya (et le village de Hida, où sont bannis les membres de la caste honnie, les unknowns) paraît tout à fait isolé, également sur un plan météorologique : les calamités climatiques qui s’abattent sur la communauté ne touchent aucun des territoires avoisinants.

J’ai créé près de cent annotations dans le document de la liseuse, ce qui montre que beaucoup de choses m’intriguent ou me paraissent dignes d’intérêt. Bien sûr, l’élément le plus significatif – et qui explique que N*, qui prépare une thèse sur le sujet, ait repéré ce texte qu’elle sera sans doute la seule à étudier – est le/la protagoniste intersexe, dont l’identité narrative même est indéfinie, à l’instar de son statut social. Parmi les personnages qui permettent de problématiser la question des codes traditionnels et de la marginalisation, Ele, dont tous les enfants meurent en bas âge l’un après l’autre, est soupçonnée d’être ọgbanje ou de donner naissance à un enfant ọgbanje ; or, même cette hypothèse est invalidée.

On ne sait pas trop comment le récit va se poursuivre, car – tout en partant dans des digressions narratives sur d’autres personnages – le/la protagoniste finit par atteindre l’âge adulte sans que personne dans le village ne semble avoir compris qu’iel est l’enfant intersexe dont la seule vue a tué sa mère, et qui a été abandonné-e par son père au sortir de la petite enfance. Il y a aussi ce brouillard récurrent, et d'ordre probablement divin, qui donne son titre au roman.

À suivre...

10:00 Publié dans 2025, Affres extatiques, Lect(o)ures | Lien permanent | Commentaires (0)

vendredi, 07 février 2025

07022025

Pour tenir le rythme de publication d’un billet par jour ici, j’ai un peu triché hier en publiant uniquement ma revue de presse. J’ai bien avancé dans Spinnweben – qui montre décidément qu’Amma Darko est une des écrivaines qui écrit le plus explicitement et surtout le plus matter-of-factly du monde sur la sexualité et surtout le plaisir féminin – et aussi dans Death of the Author, qui s’effiloche au fur et à mesure de la lecture. J’attends de voir ce que vont donner les 150 et quelques pages qu’il me reste à lire mais je crains que Lagoon ne reste, et de loin, son livre le plus abouti : après tout, ce n’est pas très grave – beaucoup d’écrivain·es donneraient tout pour avoir écrit ne serait-ce qu’un seul livre comme Lagoon. L’ironie, avec Okorafor, est qu’elle est surtout célébrée et connue pour Binti, Who Fears Death… et peut-être pour ce nouvel opus, qui a fait l’objet d’une campagne médiatique assez énorme.

Mon problème est que je voudrais passer mes journées à lire, traduire et faire des recherches sur les textes qui le méritent (ainsi, d’exhumer ou de tenter d’exhumer les deux manuscrits inédits de Darko), mais que chacune de ces trois activités serait, normalement, à temps plein. (Et je n'évoque même pas l'enseignement, que j'adore même si cette activité est en suspens pour moi ce semestre.)

Le soir, nous sommes allés écouter l’orchestre Francis-Poulenc, qui donnait plusieurs pièces en décomposant les différentes phalanges de l’orchestre : une pièce pour 13 percussions (Ionisation de Varèse), deux suites pour cuivres (dont trois extraits des Brass Cats de Chris Hazell), trois pièces brèves pour cordes et enfin la Sérénade de Strauss pour bois et vents (dans laquelle jouait Odilon).

10:46 Publié dans 2025, Affres extatiques, Autres gammes, Lect(o)ures, WAW | Lien permanent | Commentaires (0)

lundi, 03 février 2025

03022025

Ce matin, enregistrement en direct de la troisième émission d’I LOVE MES CHEVEUX, avec Bayan Ramdani, qui, comme Marie-Aude Ravet il y a deux semaines, est un « bon client » : prolixe, intelligent, capable de dérouler une anecdote de manière vivante et de la prêter à d’éventuelles généralisations. C’était vraiment sympathique, et je m’éclate de plus en plus en faisant cette émission. (Par contre, on a encore débordé de vingt minutes ; il faudrait que je me discipline.)

Entre le moment où j’ai fermé la porte du garage et l’arrivée du tram à la faculté de droit, il s’est écoulé trente-neuf minutes : je pense avoir établi une sorte de record, mais il faut dire que le bus est arrivé à l’arrêt Torricelli au moment où j’y arrivais.

Bientôt fini Les blattes orgueilleuses de Lynda Chouiten, son troisième roman, qu’elle m’a gentiment envoyé (publiés en Algérie, ses livres sont hélas impossibles à commander en libraire en France) ; j’ai écrit sur Bluesky que je n’étais pas loin de penser que c’était son meilleur.

Il faut dire que le sujet est casse-gueule, et que le genre auquel il appartient (le campus novel) me laisse habituellement froid : par contrecoup, le fait que ça monte en puissance, d’un point de vue narratif et stylistique, est d’autant plus magistral. Je suis persuadé que ce roman sera un jalon important dans le cadre des récits de la révolution de 2019 (Hirak / ⴰⵎⵓⵙⵙⵓ), d’autant qu’il permet de penser l’identité kabyle de façon complexe.

16:52 Publié dans 2025, ILMC, Lect(o)ures | Lien permanent | Commentaires (1)

jeudi, 30 janvier 2025

30012025

Il faut vraiment m’y remettre. Je ne peux pas laisser filer le mois de février comme les dix derniers jours. De la discipline. Certes, je lis beaucoup, et je ne « glande » pas, techniquement, mais je dois absolument tout recentrer autour de mon chantier de recherche, laissé en suspens depuis trois semaines, à peu près. Ni l’émission de radio, ni les traductions, ni le vlog, ni mes satanées revues de presse (il ne manquait plus que ça !) ni un prochain déplacement professionnel à Marseille (ville où je n’ai jamais mis les pieds) ne doivent me déprendre. Les cinq mois qui viennent vont fondre comme neige au soleil. Hier, j’avais envie d’écrire un texte, qui aurait vite débordé du cadre, sur la concomitance tragique entre les images – partout diffusées – des inondations, notamment en Ille-et-Vilaine, et le discours fantasmatique et fascisant de Bayrou sur la « submersion migratoire » : sans doute suis-je sous l’influence de Klemperer (dont j’ai trouvé quelques chapitres plus faibles), mais mon rôle n’est pas celui d’un sémioticien ; il y a évidemment un article, et même un essai à écrire sur cette ironie involontaire détachant le sens figuré, qui fantasme une menace, du sens littéral, qui manifeste la vraie urgence (climatique).

Côté lectures, j’ai achevé hier The Sum of All Things, le dernier roman de Seb Doubinsky, et, il me semble – mais la fin est très ouverte, quand même –, de son cycle dystopique des City-States. J’ai commencé un manga, Pline, de Mari Yamazaki et Miki Tori, deux manga-ka très connu·es apparemment (mais mon inculture en la matière est totale).

Ces deux derniers jours, j’ai aussi lu les deux brefs recueils narratifs et voyageurs de Béatrice Commengé et d’Olivier Rolin, dans l’optique de la rencontre à la librairie Le Livre, mais avant de m’apercevoir que je ne serai pas là ce jour-là.

Il faut que je commence le nouveau roman de Nnedi Okorafor, qui fait l’objet d’un vrai battage et que j’ai enfin reçu hier par la poste, et que je voie si la vieille liseuse de Claire peut encore marcher, même vaguement, même branchée, afin d’y transférer quelques romans que je n’ai qu’en format numérique et qu’il m’est impossible de lire sur ordinateur : le dernier de Chinelo Okparanta, et celui – totalement introuvable – de Rosemary Esehagu, que l’écrivaine m’a envoyé en format .doc (ça ne s’invente pas, et ça a été un sacré parcours du combattant – si je pouvais avoir autant de chance avec Amma Darko…).

_________________

Addendum de 6 h 22 : je viens de partager ce billet sur trois réseaux sociaux différents (Mastodon, Bluesky, Facebook), avec à chaque fois une phrase d'accroche différente, une phrase extraite de ce billet. Je viens d'ajouter la photo d'illustration, qui provient d'un autre réseau social. Petit test : si vous êtes arrivé·es jusqu'à cette phrase, pourriez-vous juste indiquer en commentaire si vous débarquez d'un des trois réseaux ?

06:10 Publié dans 2025, Lect(o)ures | Lien permanent | Commentaires (7)

dimanche, 26 janvier 2025

26012025 (LTI / revue de presse)

Hier après-midi, avec les giboulées de janvier et deux courses qui se sont ajoutées, nous n’avons pas eu le temps d’aller au château de Tours.

J’ai commencé hier soir la lecture – longtemps différée – de l’ouvrage souvent cité de Klemperer, LTI Lingua Tertii Imperii, dont les premiers chapitres m’évoquent, quasiment à chaque paragraphe, ce que nous voyons advenir, par glissements progressifs, en Europe (en France, avec la fascisation des centristes et macronistes) ; il y a aussi toutes les analogies possibles entre le discours nazi et le trumpisme. Depuis une semaine, on le voit en pleine lumière.

Je continue d’espérer – en me voilant la face, sans doute – que nous n’aurons pas à affronter cela dans les mêmes proportions qu’il y a un siècle, mais dans tous les cas la catastrophe climatique va s’abattre sur nous. Le négationnisme, l’euphémisation et la substitution d’un concept pour un autre gagnent chaque jour du terrain, sur ces deux fronts. Je le lisais encore hier matin, dans un entretien avec Marlène Laruelle (n° 66 de la revue XXI) et dans le n° 2 de la revue Fracas. Klemperer écrit ceci, au sujet de la république de Weimar :

La république libéra la parole et l’écrit d’une manière tout bonnement suicidaire ; les nationaux-socialistes se gaussaient, disant qu’ils ne faisaient que reprendre à leur compte les droits que leur accordait la Constitution, quand, dans leurs livres et leurs journaux, ils attaquaient violemment l’État dans toutes ses institutions et ses idées directrices, au moyen de la satire et du sermon enflammé. [LTI La langue du IIIe Reich. Traduction d’Élisabeth Guillot, 1996, rééd. Espaces libres, 2023, p. 55]

C’est, au mot près, ce que nous voyons avec les réticences de l’Union Européenne à interdire purement et simplement le réseau X du néonazi Musk sur le territoire. C’est la stratégie du milliardaire christofasciste Bolloré et de ses relais médiatiques nombreux (et je n’oublie pas, comme je l’ai précisé jeudi soir lors de la rencontre aux Temps sauvages, que Calmann-Lévy publie aussi ma traduction de Born in Blackness, ouvrage “woke” s’il en est).

À l’occasion de ma migration vers Bluesky et Mastodon, je veux m’astreindre, à partir d’aujourd’hui, à publier une revue de presse qui ne prétend en rien à l’exhaustivité, mais que je tenterai de « doublonner » ici, quand j’en aurai le temps :

1/ Le retrait américain de l’OMS impacterait “grandement” l’Afrique, selon l’UA (Afrique Média)

2/ Trump again demands to buy Greenland in ‘horrendous’ call with Danish PM (Guardian)

3/ Le coup de pouce de la mairie de Toulouse au collectif d'extrême droite Némésis (StreetPress)

4/ Une bonne synthèse explicative des premiers décrets pris par Trump lundi/mardi (en anglais - The Irish Times, 21 janvier 2025)

5/ La Martinique retrouve son leader de la lutte contre la vie chère (Mediapart - réservé aux abonné·es - abonnez-vous ou demandez-moi l'article - c'est possible d'en offrir un par jour je crois)

6/ Australie : les défenseurs des droits des autochtones manifestent pendant la fête nationale (TV5 Monde)

7/ Investiture de Donald Trump : Spotify fait cadeau de 150 000 dollars pour la cérémonie (Les Inrocks) - c'est le moment de se désabonner, je pense (je le dis à l'attention des personnes concernées)

10:40 Publié dans 2025, Indignations, Lect(o)ures, Revue de presse | Lien permanent | Commentaires (0)

jeudi, 09 janvier 2025

09012025

Il y a trois jours, déjà, j’avais enregistré une vidéo d’une cinquantaine de minutes, dont la fin – pas grand-chose, deux ou trois minutes – avait été coupée faute d’espace de stockage. C’est un problème récurrent car les vidéos du smartphone sont très lourdes, même en modifiant les paramètres. Je vais tenter, prochainement, de reprendre l’enregistrement avec le vieux camescope (oui, celui de 2007), histoire de voir si le son n’est pas trop mauvais.

Ce matin, j’ai enregistré une nouvelle vidéo, tout d’abord pour finir de parler de l’essai de Vanessa Kisuule que m’a offert ma sœur pour mes 50 ans (j’y vois un parallèle avec le livre de Claire Dederer traduit par Carine Chichereau et dont a parlé Azélie Fayolle), puis pour parler un peu en détail de trois livres lus récemment et qui vont me marquer : le tome 1 du PO/CA/HON/TAS de Klaus Theweleit traduit par Christophe Lucchese chez L’Arche ; la sublime œuvre, quasiment inclassable, de Charlotte Salomon au Tripode ; enfin, le premier des grands poèmes animalistes de Heathcote Williams, Whale Nation, car je ne les connaissais que par ouï-lire ou via téléchargements illégaux, et ce Noël ma mère m’en a dégotté un exemplaire. J’ai aussi lu un extrait du roman du franco-irakien Abbas Fahdel Ce que le temps fait à la pierre (Abstractions, 2024) et un extrait, une fois encore, de l’essai de ma collègue Maboula Soumahoro.

14:18 Publié dans 2025, Flèche inversée vers les carnétoiles, Lect(o)ures | Lien permanent | Commentaires (0)

lundi, 06 janvier 2025

06012025 (de Walcott à Darko)

Aujourd’hui, c’est la rentrée et l’Épiphanie. O* a deux examens aujourd’hui et demain pour boucler son semestre.

Quasiment fini (enfin !) la monographie de Bruce King sur Walcott, qu’il faudrait que j’extraie (j’ai marqué de nombreuses pages) ; il faut dire aussi qu’elle ouvre de nombreuses pistes de lectures, en poésie comme – plus généralement – en littérature des Caraïbes. Il parle peu de Kincaid ; d’elle, j’ai beau avoir mis le premier livre au programme de mon cours de L2 Double Licence depuis trois ans, je sais que j’ai à peine effleuré son œuvre. Les deux chapitres sur Omeros et le prix Nobel sont passionnants ; il y a notamment 4 pages sur Omeros qui offrent une introduction parfaite à ce livre qui a été, pour moi, il y a bientôt trente ans, un véritable choc esthétique. C.L.R. James, dont j’ai relu – pour traduire Born in Blackness – les Black Jacobins, a écrit des livres semble-t-il fondamentaux pour comprendre Walcott et d’autres, dont un (Beyond Boundaries, je crois – j’écris ceci sans le pavé de King sous les yeux) propose une sorte de sociologie post-coloniale du cricket aux Antilles. Et tout cela, si je poussais l’affaire, me détournerait d’autant plus du chantier qui doit m’occuper presque exclusivement ces prochains mois, à savoir mon chantier de recherche pour lequel j’ai obtenu un congé sabbatique de février à juillet. Voici d’ailleurs ce que je viens d’écrire dans le fichier Word intitulé Chantier CRCT :

Au tout début des vacances, j’avais poursuivi ma lecture de Spinnweben, jusqu’au milieu du chapitre 11, puis Noël est survenu, avec des lectures nouvelles terriblement happantes ; puis excursions à Pau, à Bayonne, à Paris même — autant dire l’entraînement vers autre chose. Comme il était prévisible, le chantier n’a pas avancé depuis le 24.

Il faut que j’écrive un mail type pour écrire à toutes les personnes avec qui j’ai échangé autour d’Amma Darko, sous prétexte des vœux, et afin de leur signaler que je suis totalement au point mort. Autre idée, écrire un mail à Amma Darko et tenter de l’envoyer – malgré ce que m’a dit Regina Bouillon – à un certain nombre d’adresses mail hypothétiques. Après tout, cela va me prendre une heure ou deux d’imaginer des mails possibles (gmail, yahoo, opérateurs allemands…), mais j’ai déjà donné des coups d’épée dans l’eau pendant beaucoup plus longtemps que cela.

Il faudrait que je réponde désormais aux personnes qui me disent « ah, mais ton sabbatique, c’est pour une HDR » quelque chose comme : « Non, j’ai quinze ans de retard sur les publications, je ne vais pas boucler une HDR en six mois. » Ma seule réticence serait que mes interlocuteurices croient que j’ai quinze ans de retard pour la recherche, ce qui n’est pas vrai du tout : en effet, depuis quinze ans, j’ai beaucoup lu en traduction / traductologie (en 2010, j’enseignais le cours de L3 depuis trois ans seulement et je n’avais pas encore repris celui d’agrégation interne), j’ai découvert et approfondi – comme presque tout le monde en France – les concepts de décolonialité et de décolonial, les axes intersectionnels, je me suis conscientisé sur l’importance de recentrer mes recherches autour d’écrivaines ; j’ai communiqué, participé à des séminaires, lu des essais et des œuvres en très grand nombre en réorientant sans cesse mon regard de chercheur.

En tout cas, il faut qu’en janvier – malgré les copies qui vont tomber, malgré l’émission de radio, malgré les deux traductions à reprendre, malgré l’inertie des jours qui se suivent – j’achève les deux romans « allemands », je prenne des notes et extraie des essais théoriques sur la traduction, je prépare mon séjour d’études chez P. N. (qui vient de perdre son père et publie chaque jour sur Facebook des billets qui pourraient constituer sa version – nettement plus profonde – des Notes on Grief d’Adichie).

08:04 Publié dans 2025, Affres extatiques, Lect(o)ures, Nathantipastoral (Z.) | Lien permanent | Commentaires (0)

dimanche, 05 janvier 2025

05012025

Dimanche. Réveillé un peu avant 8 h, je dirais, ce qui tendrait à confirmer que je me réveille tous les matins depuis la mi-décembre autour de 5 h à cause d’un·e voisin·e qui part au travail. Avec de nouveaux horaires, donc. Et sans que jamais j’entende consciemment ce qui me réveille. Étrange.

Le temps s’est beaucoup radouci, avec une pluie fine mais ininterrompue ; depuis octobre, ça ne s’arrête guère, de sorte que je ne comprends pas pourquoi la Loire n’a pas encore débordé, et massivement. Étrange.

Hier, j’ai lu le texte de Cendrars, J’ai vu mourir Fernand Léger, dans le tome 15 et dernier de l’édition Denoël. J’avais vu ce livre, sous un autre format, à la librairie du musée Maillol, et, de fait, Claire, la plus cendrarsienne de nous deux, l’a bien retrouvé dans notre édition. Apparemment, ce serait Nadia Léger qui aurait empêché la publication de ce texte, paru sous une forme tronquée même après sa mort à elle. Étrange. Et je ne sais si je dois – mais je vais le faire, je crois – répertorier ce texte d’une trentaine de pages dans les livres lus.

Hier, Claude Allègre est mort. Voici ce que j’ai écrit sur Facebook : « On ne dit pas du mal des morts mais on ne va quand même pas pleurer Claude Allègre, ce fumier climatonégationniste, ce tribun qui a tant fait de mal avec ses fake news sur les profs... » Visiblement, personne, pas même les personnes avec qui j’ai habituellement des désaccords, n’a trouvé que j’exagérais.

Avant-hier, David Lodge est mort. Pour le coup, je me suis gardé de tout commentaire sur les réseaux sociaux, car je suis nettement moins sûr de mon avis (et surtout, j'étais certain de perdre des plombes à m'échiner dans des discussions sans intérêt). Pour autant, je peux l’écrire ici, où personne ne me lit : ayant toujours trouvé fade et superficielle, et pour tout dire rasoir au possible, l’œuvre de Lodge (je n’ai réussi à finir aucun des 3 livres de lui que j’ai tenté de lire), j’ai tendance à penser que ses thuriféraires, celles et ceux qui vont disant qu’il passera à la postérité comme l’un des plus importants écrivains de la seconde moitié blablabla, font surtout l’aveu qu’ils/elles lisent peu, et n’ont pas lu grand-chose. Comment est-il possible de penser que Lodge est autre chose qu’un petit écrivain distrayant quand on voit les dizaines et les centaines d’immenses écrivain·es que produit notre époque, en toutes langues, sur les cinq continents ?

09:55 Publié dans 2025, Indignations, Lect(o)ures, Moments de Tours | Lien permanent | Commentaires (0)

jeudi, 02 janvier 2025

02012025

Levé à 5 h. Pluie, et vent assez fort.

Fini de lire la réédition française de 2024 de Leben ? oder Theater ? de Charlotte Salomon (Vie ? ou Théâtre ? traduction Anne-Hélène Hoog et Michel Roubinet, Le Tripode [2015], 2024). Il s’agit d’une œuvre (livre et bien davantage que cela) absolument capitale, majeure, comme on en lit quelques dizaines au cours d’une vie. Il me semble qu’il doit être difficile d’apprécier parfaitement cela en français, car les textes, leur placement sur les feuillets peints (par calque ou directement sur la gouache) est très souvent signifiant. Que le geste pictural de Salomon s’inscrive dans l’histoire de l’expressionnisme, c’est évident, et cela participe beaucoup de la grande beauté des gouaches, mais ce n’est presque qu’un épiphénomène, car le génie est ailleurs : dans le projet, dans sa réalisation, dans la structure même de cette « opérette » tragique, dans la complexité générique, dans la reprise des mêmes événements sous deux ou trois points de vue différents, dans le récit du trauma… Il faudrait relire ce volume colossal, et lire autour. Ce qui m’a frappé, c’est la filiation/parenté entre les gouaches consacrées à l’œuvre et aux discours de Daberlohn et, d’une part Dostoïevski, d’autre part Hans Henny Jahnn : Salomon a-t-elle pu lire Perrudja ? ou y a-t-il, comme avec Musil, une communauté de création propre à l’époque ?

En faisant de rapides recherches, j’ai vu que le modèle d’Amadeus Daberlohn était Alfred Wolfsohn, dont je n’avais jamais entendu parler. Même si la fameuse lettre donnée en annexe et plusieurs gouaches même témoignent du fait qu’amoureuse de Wolfsohn, Charlotte Salomon en avait fait une sorte de modèle existentiel et même esthétique, Vie ? ou Théâtre ? raconte également la façon dont Amadeus Daberlohn abuse de la naïveté de la jeune Charlotte : c’est aussi un récit d’emprise, et les diverses manigances de Daberlohn font de lui un personnage complexe, avec une face toxique. Cela n’est pas même évoqué/envisagé dans la plupart des articles ou notices que j’ai parcourues, comme celle du colloque de 2007 organisé au centre Roy-Hart en 2007 à Malérargues.

Cela n’est qu’un des nombreux points qui font de cette œuvre capitale un ensemble d’une si grande richesse et d’une telle profondeur. Il faut lire Vie ? ou Théâtre ?

Afin d’éviter tout risque d’abandon ou d’effilochement du projet visant à consigner tout ce que j’aurai lu/vu (cf l’échec de Livres 2024 et plus encore de Musiques 2024), j’ai décidé de m’en tenir, pour l’année qui commence, à trois répertoires simples (tous (anti)datés du 1er janvier) : un pour les livres, un pour les films et séries, un pour les disques et œuvres musicales.

Hier soir, une voisine qui s’occupe des courses de notre voisine d’en face (et qui vit au 3 de l’impasse) est venue nous donner des nouvelles : à la clinique, Mme P* n’avait pas encore passé de scanner, était consciente mais incapable de parler. (Pourtant, hier, quand elle était encore étendue par terre, elle a répondu « nulle part » quand je lui ai demandé si elle avait mal.) La télé allumée avec le son à fond, les mules abandonnées en vrac dans le couloir, tout cela donne à penser – en dépit des apparences – qu’elle n’est pas tombée en se levant de son lit : aurait-elle fait un malaise ou un AVC dans sa chambre après s’y être rendue car elle se sentait mal ? Difficile d’envisager des hypothèses pour quelqu’un qui vit dans une telle confusion, et un tel bazar : à titre d’exemple de sa confusion, son lit est aux deux-tiers recouvert de numéros de la NR… La voisine du 3 de l’impasse nous a dit (mais d’où a-t-elle tiré cela ? j’étais là tout le temps de l’intervention des pompiers) que le capitaine des pompiers avait indiqué « logement insalubre » sur la fiche de prise en charge et que, même sans parvenir à contacter des proches, l’hôpital ne la renverrait plus chez elle. En tout cas, j’atteste que « logement insalubre » est un euphémisme.

07:50 Publié dans 2025, BoozArtz, Lect(o)ures, Moments de Tours | Lien permanent | Commentaires (0)

mercredi, 04 septembre 2024

04092024

Un ami m’a prêté Pnin de Nabokov, qu’il vient de lire et a beaucoup aimé. J’en ai lu la moitié ; je n’avais rien lu de Nabokov depuis au moins quinze ans et j’aime beaucoup. C’est très intelligent, mordant, fin ; c’est un campus novel qui dit beaucoup de choses des États-Unis des années 50 comme de la nostalgie et du sentiment de déplacement, d’unbelonging des émigrés russes ; Assez savoureux, bien entendu, le fait que Pnin soit une sorte de double un peu ridicule de Nabokov lui-même, comme, chez Rushdie, les doubles possibles de l’auteur sont généralement l’occasion de faire un pas de côté et de s’imaginer — ou : de se projeter ? — en pire.

Hier soir, un passage du chapitre 3 a retenu mon attention. Pnin se rappelle subitement un vers qu’il n’arrivait pas à se remémorer, et qui provient de la traduction de Hamlet par Andreï Kroneberg. Il indique même qu’en se reportant au texte anglais il n’était jamais aussi ému que par les vers de Kroneberg. Si je dois en croire la Wikipédia russe (mais les auteurs de l’article consacré aux traductions russes de Hamlet ne confondent-ils pas l’auteur et ses œuvres de fiction ? il faudrait vérifier), Nabokov lui-même aimait énormément cette traduction, et jugeait ridicules les traductions de Pasternak.

Or, et c’est à cela que je voulais aboutir, ce sont justement les pièces de Shakespeare traduites par Pasternak qu’André Markowicz citait toujours pour dire que là avait été sa première rencontre avec Shakespeare. Sa mère l’avait initié à Shakespeare via Pasternak.

*

(En faisant quelques recherches, je suis tombé sur cette référence : un article de Lawrence Venuti publié l'an dernier dans la revue PMLA, vol. 138 n° 3, et intitulé “On a Universal Tendency to Debase Retranslations”. Article inaccessible pour le moment. C'est en plein cœur de mon nouveau (gros) projet de recherche.)

14:20 Publié dans 2024, Lect(o)ures, Questions, parenthèses, omissions | Lien permanent | Commentaires (0)

dimanche, 11 août 2024

11082024

Je reprends ce carnet, interrompu presque cinq mois – hormis deux incursions – et c’est donc peu dire que je n’ai pas du tout tenu mon pari d’essayer d’écrire même quelques phrases chaque jour, et encore moins de tenir le compte de toutes mes lectures.

La raison pour laquelle je reprends le clavier, c’est que, projetant un bref voyage en Seine-Maritime, nous souhaitons visiter le manoir d’Ango, dont j’avais lu fin juin, sur un site Web, que Breton y avait écrit Nadja au cours de l’été 1927. Quand j’en ai parlé à ma mère il y a quelques semaines, elle m’a dit que lors de la visite de la maison de Lise Deharme (l'autrice d'Eve la blonde) à Montfort-en-Chalosse on lui avait dit que c’était plutôt dans cette maison. Il faudra tirer cela au clair, car peut-être que Breton a effectivement écrit d’autres textes (un autre livre semblable à Nadja ?) à Montfort, mais la « Chronologie » du tome 1 de la Pléiade, que j’ai enfin repris sur l’étagère ce matin, indique bien que c’est au manoir d’Ango à Varengeville qu’ont été écrits les deux premiers chapitres de Nadja (et d’ailleurs le texte l’indique clairement, quelques pages après le début).

Me voici donc un peu replongé dans Breton : dans Nadja, que je vais lire pour la troisième fois, et dans Poisson soluble, dont j’aurais pu oublier qu’on en fêtait le centenaire. J’ai toujours eu un gros faible – incompréhensible pour mon professeur de khâgne Michel Boisset, et peut-être incompréhensible pour Breton lui-même – pour Poisson soluble. Bien sûr, c’est aussi le centenaire de la publication du Manifeste du surréalisme, et je n’ai pas l’impression d’avoir vu passer grand-chose à ce sujet.

10:55 Publié dans 2024, Hors Touraine, Lect(o)ures | Lien permanent | Commentaires (1)

dimanche, 05 mai 2024

05052024

Je suis un homme ridicule, qui a deux paires de chaussons identiques, l’une plus usée que l’autre (et tachée de boue) et qui sert pour de brèves incursions dehors, et l’autre pour la maison.

Mais ce n’est pas ça que je voulais écrire. – Ce que je voulais écrire, c’est que je suis un homme ridicule, qui a commencé à lire Praiseworthy d’Alexis Wright il y a trente-deux jours, le mercredi 3 avril 2024, dans le train qui l’emmenait (qui m’emmenait) à l’aéroport de Roissy, et qui a quasiment achevé ce livre ce matin, en se laissant (en me gardant) les douze dernières pages, le tout dernier chapitre, pour plus tard. Bien sûr j’ai lu d’autres livres dans l’intervalle, et ce bien que ce mois n’ait guère été des plus féconds pour la lecture ; par exemple, j’ai lu trois livres de Sindiwe Magona, et ce bien que le nom de cette autrice n’ait guère été plus ou mieux qu’un nom alors que j’embarquais le 3 avril au soir à destination de l’Afrique du Sud. C’est aussi à cela que servent les voyages : voici une « nouvelle » autrice, dont on va découvrir l’œuvre.

Voici la dernière phrase de l’antépénultième chapitre, à la page 706 de l’édition Giramondo (mon exemplaire de papier blanc immaculé désormais grisé façon pelage d’âne), ce croisement improbable ayant plus sa place dans la rubrique Droit de cité de l’autre blog (mais j’assume être ridicule) :

The hauling business stops for no one at a quarter past six in the morning, and a man like Cause knew he could counter bullshit with super bullshit any day of the week as he walked the fields at the slow measured pace of Joshua Bell playing Max Bruch's Scottish Fantasy with the Academy of St Martin in the Fields, and knowing he was nailing it, and would continue working through another hazy day over the ancestral spirit charged ground where the solemn blades of dead grass guessed the next movement in the spirit song of the breeze, and his thoughts never lost the single heartbeat of each donkey in the herd of a thousand he had accumulated across Praiseworthy in the platinum donkey conglomerate transport business.

10:37 Publié dans 2024, Autres gammes, Lect(o)ures, Livres 2024 | Lien permanent | Commentaires (0)

mercredi, 07 février 2024

Trois livres de Guy Bennett traduits par Frédéric Forte aux éditions de L'Attente

Trois pour (même pas) le prix d’un ——— On s’est demandé s’il fallait placer la parenthèse du titre entre pour et le ou entre le et prix : car ce que j’ai voulu dire, c’est – comme on le voit avec les codes-barres – c’est que ces livres ont été empruntés à la B.U. (Et ce n'est même pas le titre retenu pour le billet de blog. (Pondre ces billets me prend trop de temps. L’exhaustivité prend trop de temps. Même pour gagner du temps sur les vidéos, ces billets me prennent trop de temps. Et tiens, l’alarme sonore indiquant que la lessive est terminée résonne.))

Ce fut donc, hier et ce matin, la découverte de Guy Bennett, oulipien et américain. Je sens que je vais toujours le confondre avec Guy Davenport. On n’a pas idée de ne pas être francophone et de se prénommer Guy. J’ai lu ces trois petits livres de Guy Bennett car ils ont été traduits (en fait : co-traduits) par Frédéric Forte, qui m’a demandé en ami il y a quelques jours sur Facebook, sans que je sache trop pourquoi (j’ai lu naguère voire jadis son Dire ouf, mais c’était avant le vlog donc je n’en ai jamais parlé).

Ces trois recueils traduits par F.F. (j’écris ces lignes en écoutant les deux premiers albums de Franz Ferdinand) ont chacun leur couleur :

Ce livre – taupe : le plus expérimental, il « détaille les clés théoriques et techniques de la matière textuelle qui le constitue ». Ou : « où cela mène-t-il le lecteur qui cherche à en découdre avec le présent ouvrage ? » (p. 71 [j’aimerais bien savoir quel verbe anglais est ici traduit par en découdre avec])

Œuvres presque accomplies – rouille : le plus profond et le plus jouissif, selon moi. Mais je ne suis pas objectif : la question des livres que j’ai échafaudés et été trop flemmard pour écrire me taraude continuellement. Il y a deux jours, Milène Tournier a commenté sous un des sonnets que je publie ces jours-ci sur Facebook en disant « ils sont incroyables tes sonnets ». J’étais à deux doigts de lui répondre : personne n’en veut. Et je ne l’ai pas fait car ça aurait été faux. En 2016 j’ai autoédité mes 135 sonnets de la décennie précédente sans les avoir jamais proposés à aucun éditeur. Pour en revenir au livre de couleur rouille de Guy Bennett, car c’est censé être le sujet ou l’objet de ce billet, difficile d’en parler, sinon à faire l’inventaire des projets non réalisés et qui me semblent le plus excitants : bokéogrammes, glissandi, Le Projet des ponts, « Mon contenu » (cette idée, je l’ai eue aussi, et on est nombreuxses à l’avoir eue)… Quel est ce sonnet en anglais de la page 41 dont le titre est le premier vers du sonnet en -yx ? Guy Bennett l’a-t-il écrit par anagrammes de chaque vers du sonnet de Mallarmé ? ai-je été inattentif ? Je juxtapose ce qui s’ajoute et se jouxte. Débrouillez-vous.

J’étais parti pour y passer dix minutes, et ça fait la demi-heure sans faire la rue Michel. D’ailleurs, aucun écrivain anglophone, même oulipien, ne se prénomme Michel.

09:52 Publié dans Comme dirait le duc d'Elbeuf, Le Livre des mines, Lect(o)ures, Livres 2024 | Lien permanent | Commentaires (2)

samedi, 20 janvier 2024

The Promise

C’est le roman qui a valu à Galgut des torrents d’éloges – il n’est que de voir l’insupportable double rabat qui sert de couverture à cette édition de poche Vintage – et le Booker Prize 2021. Malgré les réserves que j’ai formulées, j’ai nettement préféré The Impostor, et je me dis à présent que c’est The Good Doctor qu’il faudrait lire, et – après en avoir parlé avec mon amie M*, qui est spécialiste des littératures sud-africaines, et de Galgut notamment – les premiers romans, car ce qui me retient (beaucoup) dans l’écriture de Galgut, c’est son côté trop maîtrisé, trop abouti, trop parfait en un sens. Il faudrait que je m’explique de ce « trop parfait ».

C’est donc un très bon roman, sans doute, si on s’en tient aux questions de maîtrise formelle et narrative : les changements de point de vue fréquents s’entrelacent de façon subtile à un point de vue omniscient ; le narrateur omniscient, quoique très discret, donne une forme de tonalité morale mais difficile à interpréter ; les notations ironiques succinctes, qu’il est difficile d’attribuer à tel personnage ou à la voix narrative, participent d’un portrait pessimiste de la société sud-africaine.

Mais… mais… mais…

Plus j’avançais dans la lecture, plus je trouvais les personnages factices, creux. La fameuse promesse du titre, dévoilée d’emblée, sert de fil conducteur – en fait, c’est cousu de fil blanc, jusqu’à sa fonction de décryptage des relations entre Blancs privilégiés de la société d’apartheid et Noirs victimes de ségrégation jusque dans les années 2000-2010. De plus, beaucoup de remarques misogynes émanent de la voix narrative principale (cf description, grossophobe pour tout arranger, de la notaire à la p. 280), sans compter un certain nombre de clichés sexistes qui servent d’astuces narratives (le dernier § sur la ménopause est totalement hallucinant pour un roman publié au 21e siècle – j'ai quasiment hurlé en lisant ça).

À force de vouloir dresser un portrait réaliste, sans fioritures de l'Afrique du Sud, le récit est d'un cynisme qui finit par rejoindre le discours suprémaciste blanc sur l'incompétence des Noirs. C’est ce qui m’avait déjà gêné dans The Impostor. Dans The Promise, les Noirs – catégorie homogène, fourre-tout – restent totalement marginalisés, sans voix dans le récit, et même ceux qui expriment une révolte sont ridiculisés, réduits au traumatisme de la prison, comme si l'argument de la confiscation du pouvoir économique par les Blancs était dérisoire : quand Lukas s’insurge contre la bienveillance paternaliste d’Amor, dans le dernier chapitre, je me suis dit que Galgut allait vraiment proposer ce point de vue à contre-courant du reste du roman… mais non… il choisit de raconter cet échange houleux du point de vue d’Amor, et donc d’en conclure que Lukas se trompe de colère et ne comprend pas qu’Amor est du bon côté.

Comme pour The Impostor, je n’ai pas cherché longtemps mais je m’étonne de ne pas trouver d’articles qui analysent ces traits néo-coloniaux qui usent de stéréotypes raciaux au lieu de les déconstruire.

11:36 Publié dans Affres extatiques, Lect(o)ures, Livres 2024, Questions, parenthèses, omissions | Lien permanent | Commentaires (0)

jeudi, 04 janvier 2024

Que faire des classes moyennes ?

Facebook m'a rappelé que je lisais ce livre il y a sept ans, pendant une surveillance d'examen. Ainsi, je suis allé le reprendre et me suis surpris à en relire de larges extraits, dont le chapitre 4 :

Facebook m'a rappelé que je lisais ce livre il y a sept ans, pendant une surveillance d'examen. Ainsi, je suis allé le reprendre et me suis surpris à en relire de larges extraits, dont le chapitre 4 :

Un facteur éprouvant de la vie est que nous perdurons dans l’existence avec l’idée et la vision que nous avions des choses étant enfant, puis adolescent ; cela demeure. C’est ainsi que la vision qu’on a de l’école aujourd’hui est encore marquée par l’école que nous percevons dans la brume et la sourdine des souvenirs, d’une idée de l’école véhiculée par les générations antérieures (quelquefois les grands-parents) ou le cinéma (Les Quatre Cents Coups), que la blouse grise et les plumes Sergent-Major, même si nous n’avons jamais porté de blouse, même si nous avons toujours écrit au Bic, sont inclus dans notre mémoire au même titre que ce que nous avons réellement vécu. Animés de quelques vestiges piquants, nous voulons qu’ils s’incarnent, y compris au détriment des autres : nos enfants porteront des blouses grises s’ils continuent, écriront à la Sergent-Major s’ils continuent. S’ils continuent quoi ? S’ils continuent à ne pas être conformes à nos désirs, c’est-à-dire s’ils continuent à ne pas être comme dans les souvenirs qu’on croit qu’on a, c’est-à-dire s’ils continuent à être réels, et non fictifs. [S’ils continuent = nous punirons le réel.] Punir le réel, c’est ni plus ni moins ce qui fait tenir les classes moyennes debout. Leur rapport à l’école tient (ou en tout cas tenait) en une phrase : si tu travailles à l’école, tu auras une bonne vie (réduit à partir des années 1980 à : tu auras un emploi) – soit à peu près l’équivalent de : si tu te grattes le coude, tu te moucheras plus vite, ou : si tu mets une grenouille sous la table, tu gagneras au Loto.

(pp. 24-26)

16:19 Publié dans Chèvre, aucun risque, Lect(o)ures, Livres 2024 | Lien permanent | Commentaires (0)

vendredi, 01 septembre 2023

01092023

C’était la rentrée au sens le plus strict : réunions d’accueil des trois années de Licence, dont celle de L1 assurée par moi avec ma nouvelle (et temporaire) casquette de responsable de L1, réunion de département, pot d’accueil des nouveaux collègues au décanat…

A* est bien rentré à Rennes hier soir.

Ambiance passablement morose depuis hier, sans aucun ressort ni goût pour la reprise de la part de C* ou moi, mais le redoux (voire réchauffement) devrait améliorer tout cela.

Abandonné la lecture de The Odd Women de George Gissing, après avoir lu Our Village de Mary Russell Mitford en choisissant les chapitres qui me plaisaient le plus.

21:24 Publié dans 2023, Lect(o)ures, Moments de Tours | Lien permanent | Commentaires (0)

lundi, 21 août 2023

21082023 - Johannesburg

Levé à 5 heures, plus d'une heure avant l'heure des mouettes (c'est nouveau ça, l'heure des mouettes, qui remplace l'heure des éboueurs ou l'heure du livreur de journaux), je finis par avoir envie de café au bout de 50 pages, et je ne comprends ni les gens qui dorment ni pourquoi depuis la page 48 de ce roman qui est une réécriture de Mrs Dalloway j'ai en tête la voix de Tracy Chapman - et sa guitare :

I make a fool of myself

In matters of the hea-a-a-art

06:44 Publié dans 2023, Autoportraiture, Autres gammes, Chèvre, aucun risque, Lect(o)ures | Lien permanent | Commentaires (0)

mardi, 15 août 2023

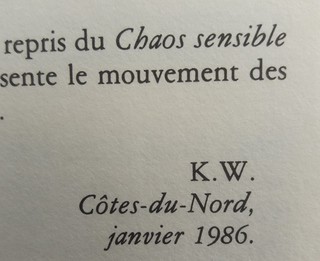

In memoriam Kenneth White (1936-2023)

On vient d'apprendre la mort, il y a quatre jours, de Kenneth White, grand poète et penseur, fondateur de l'Institut International de Géopoétique en 1989, et qui a un peu compté pour moi dans les années 90 (j'ai même été adhérent de l'Institut et correspondu avec K.W.). Il y a un bon moment que je n'avais rien lu de lui, car je trouvais que ses textes et son projet tournaient pas mal en rond, et qu'il y avait un peu trop de spiritualité vaseuse dans les soubassements de son esthétique, mais je vous invite quand même à aller le lire si vous ne connaissez pas du tout.

Il est à noter que, comme il était installé depuis plus d'un demi-siècle en France, il était plus connu de ce côté-ci de la Manche, au point que -- chose rare pour un écrivain anglophone -- l'article que lui consacre la Wikipédia francophone est beaucoup plus détaillé que celui de la Wikipédia anglophone.

Je suis allé dénicher mes 4 numéros des Cahiers de géopoétique, dont je mentirais si je n'admettais pas qu'ils avaient pris la poussière, mais dans lesquels j'ai pris plaisir à me replonger.

Ma sœur m’avait offert, au milieu des années 90, deux recueils de K.W., qu’elle avait fait dédicacer. Les deux volumes, aujourd’hui, vont parfaitement avec le lierre qui souhaite envahir le béton et les trous de mon vieux pantalon noir, signes d’un certain effilochage de la mémoire et du langage poétique, absorbant, lucide autant qu'opacifiant. [Et d'ailleurs, speaking of memory, un échange ultérieur avec Delphine m'a permis de me rappeler qu'elle m'avait offert et fait dédicacer ces recueils il y a trente ans pile, car K.W. faisait le cours d'agrégation sur Lowell à la Sorbonne l'année où elle l'a passée. -- Add. du 16/08]

K.W., poète de l’ouverture et des grands espaces, s’était si bien acclimaté à la Bretagne qu’il signait ses préfaces en précisant qu’il se trouvait dans les « Côtes du Nord » (oui, moi aussi j’ai connu l’époque où le département n’était pas allé pêcher ce ridicule Armor pour l’associer à son nom) et qu’il insérait des vers bretons dans ses poèmes.

15:40 Publié dans 2023, Blême mêmoire, Lect(o)ures | Lien permanent | Commentaires (0)

15082023

Déjà la mi-aou, selon la vieille chanson agaçante (de Ray Ventura, je crois).

Je m’évertue à continuer la lecture d’Umbrella, que je trouve vraiment ardue : huit jours pour lire la moitié, 200 pages, c’est tout à fait anormal, même si j’ai lu d’autres bricoles en parallèle. Avec Will Self c’est un peu comme avec Faulkner, pour moi : à fond ou pas du tout. Au demeurant, je me demande pourquoi je m’obstine : je lis le roman presque comme des chapitres distincts (alors que, comme Phone, c’est un bloc de texte sans saut de page), tentant de trouver les connexions entre les trois périodes du récit, et en me réjouissant des bonheurs d’écriture. – J’ai soixante bouquins sur la pile de livres à lire ; c’est ridicule d’insister ainsi… et tout autant ridicule de me plonger pour une vingtaine de pages dans l’année 1709 des Mémoires de Saint-Simon comme je l’ai fait hier soir.

07:49 Publié dans 2023, Lect(o)ures | Lien permanent | Commentaires (0)

lundi, 31 juillet 2023

31072023

D’Emmanuel Ruben j’avais beaucoup aimé, d’une part, Icecolor et Terminus Schengen, parus au Réalgar, et d’autre part Sur la route du Danube (Payot, 2019), dans lequel il raconte son périple à vélo en remontant le Danube de ses estuaires à ses sources.

D’Emmanuel Ruben je viens de commencer La ligne des glaces, texte un peu antérieur (2013), et ces brefs chapitres aussi impressionnistes qu’imprégnés d’un sentiment géographique du monde me plaisent bien.

17:19 Publié dans 2023, Hors Touraine, Lect(o)ures | Lien permanent | Commentaires (0)

mercredi, 26 juillet 2023

26072023 - Femmes d’exception dans les Landes

Ma mère a acheté le dernier livre de (en fait, dirigé par) Philippe Soussieux, Femmes d’exception dans les Landes (éditions Kilika, 2023). Signe, un de plus, que l’entreprise de désinvisibilisation des créatrices, ou plus généralement des femmes qui ont eu un rôle majeur au moins à l’échelle régionale, se généralise.

L’ouvrage est imprimé avec soin, richement illustré, et les textes sont globalement de bonne facture, même si on ne comprend jamais trop bien qui sont les auteurices (11 femmes pour 5 hommes) ni à quel titre iels interviennent dans le livre. Certains chapitres sont rédigés avec une neutralité toute encyclopédique, d’autres avec un lyrisme un peu suranné (celui sur Claude Fayet par exemple), ou d’autres encore très subjectifs. On sent la touche et la patte de ce qu’on pourrait nommer l’érudition caractéristique des « historien-nes régionalistes », mais cela rend le livre très vivant, même si ça part un peu dans tous les sens. La majeure partie du livre est consacrée à des chapitres monographiques, et l’autre, plus restreinte mais presque plus intéressante, à une « encyclopédie féminine landaise » répertoriant, dans des notices beaucoup plus succinctes, un nombre plus important de « figures ».

Pour comprendre cette notion de « figures », justement, ce qui est intéressant, c’est la diversité des profils retenus : outre des femmes dont l’importance historique a été notée et approfondie depuis longtemps (Corisande d’Andoins ouvre le bal), le livre invite à découvrir des écrivaines (Christine de Rivoyre et Lise Deharme, bien sûr, mais aussi Henriette Jelinek, Claude Fayet, Valentine Penrose), mais aussi une martyre (Marguerite Rutan), une mystique (Marie Lataste), une conservatrice générale du patrimoine (Bernadette Suau), une peintre (Suzanne Labatut), une « grande bienfaitrice » (Eugénie Desjobert – j’ai enfin compris ce que signifiaient les initiales ED sur le grand pont de Saubusse), une voyante (Madame Fraya), une rescapée du goulag soviétique (Andrée Sentaurens), une aviatrice (Andrée Dupeyron), mais aussi deux sœurs, Cora et Marie Laparcerie, dont l’une fut une grande comédienne et directrice de théâtre, et l’autre chansonnière, journaliste et romancière. De Marie Laparcerie, sa biographe, Ginou Coumailleau, évoque la participation au journal féministe La Fronde dès 1897, mais aussi ses nombreux romans jugés « dangereux » par la presse conservatrice de l’époque, dont un roman au titre pas si transparent que cela, Isabelle et Béatrix, roman du 3e sexe. Je ne suis pas encore allé regarder/écouter la vidéo qu’Azélie Fayolle et Camille Islert viennent de consacrer à l’ouvrage collectif Ecrire à l’encre violette. Littératures lesbiennes en France de 1900 à nos jours, mais voici une autrice (et un texte) qui pourrait bien s’y trouver.

Après un premier parcours – je ne peux me targuer de l’avoir véritablement lu, encore – de cet ouvrage collectif dirigé par Philippe Soussieux, infatigable défricheur et vulgarisateur du patrimoine landaise, j’ai déjà envie d’aller approfondir, en particulier avec les autrices que je ne connaissais pas du tout Valentine Penrose et Marie Laparcerie, et Claude Fayet sans doute également. Parmi les chapitres monographiques, j’ai omis celui que Janine Dupin Capes consacré à Emilie, baronne de Bouglon, qui fut le grand amour ou l’ « Ange blanc » de Barbey d’Aurévilly : en fait, et heureusement, cette propriétaire du château du Prada à Labastide-d’Armagnac mérite de figurer dans l’ouvrage par-delà son association avec Barbey, d’autant que la présence, dans un ouvrage visant à désinvisibiliser des femmes puissantes mais oubliées, de l’auteur des Bas bleus ne laisse pas de paraître quelque peu ironique, sinon contradictoire.

10:52 Publié dans 2023, Hors Touraine, Lect(o)ures | Lien permanent | Commentaires (1)