lundi, 28 mai 2018

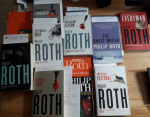

Livres de Philip Roth

Il y a quelques jours, pour saluer Philip Roth dont on venait d'annoncer la mort, ma mère a posté une photographie des exemplaires qu'elle possédait de l'Américain, en précisant qu'elle avait dû m'en prêter quelques-uns.

Elle pourra donc les récupérer.

J'ai beaucoup travaillé sur l'œuvre de Roth entre 2011 et 2013, car j'ai donné le cours d'agrégation sur American Pastoral. Certains des exemplaires que l'on voit ci-contre (on peut agrandir en cliquant sur l'image) sont même bardés de fiches bristol dans lesquelles j'avais pris des notes (trop de notes, même). Il y a aussi, comme toujours avec moi, un certain nombre de livres de Roth que j'ai empruntés à la B.U..

Je peux aussi l'avouer, il y en a un dont j'ai arrêté la lecture à la page 44 : I Married A Communist. Et, parmi ceux que j'avais empruntés alors, un autre que je n'ai jamais pu finir : The Plot Against America.

14:33 Publié dans Blême mêmoire, Flèche inversée vers les carnétoiles, Lect(o)ures, Nathantipastoral (Z.) | Lien permanent | Commentaires (1)

dimanche, 08 avril 2018

Essays of Elia (1823)

Ma mère m'a passé trois livres de l'ancienne collection Everyman's Library, la collection cartonnée dont je possède déjà — toujours grâce à ma mère et à la faveur de je ne sais plus quel désherbage de bibliothèque de lycée — une dizaine de sélections de poètes romantiques anglais.

Ces livres, qui ont dû être l'équivalent, il y a 120 ou 130 ans, du livre de poche dans ce qu'il peut avoir de plus cheap, sont d'une belle qualité éditoriale ; l'impression et le papier sont très agréables.

Là, il y a le volume (marron, réédition de 1905 (?)) des Essays of Elia de Charles Lamb. J'avoue qu'à part ses Tales from Shakespeare, co-écrits avec sa sœur, je ne sais à peu près rien de Lamb. Le hasard fait curieusement les choses, car je me démène ces jours-ci avec Rasselas de Samuel Johnson (qui m'ennuie) et avec Wordsworth, et me trouve donc — en simplifiant beaucoup — en plein dans la charnière entre le premier romantisme et le second romantisme.

Ces Essays of Elia, écrits à partir de 1820 mais rassemblés en volume en 1823, auraient pu être écrits 75 ans plus tôt par Smollett ou Johnson, justement : ils sont tout du côté du 18e siècle. J'en ai lu trois ou quatre cet après-midi, et notamment le stupéfiant “The Praise of Chimney-Sweepers”, que j'ai choisi de lire à cause de l'intertexte blakien : il est ahurissant de voir à quel point Lamb se contrefout, au fond — et d'une façon qui le place aux antipodes de Blake, qui avait montré mille fois plus d'empathie trente ans plus tôt —, de voir ces enfants faire un travail dangereux et destructeur. Tout le mépris de classe, jusque dans des remarques qui frôlent régulièrement la pédophilie, est tellement évident et assumé qu'il faut lire absolument ce texte, qu'on trouve notamment ici. (Je n'ai pas bien élucidé l'histoire de la décoction de sassafras, mais enfin...)

Moins idéologiquement terrible, et plus contemporain, en un sens, ce passage du bref essai sur la Saint-Valentin, dans lequel on voit par ailleurs combien le côté commercial était déjà abusif et moqué :

In these little visual interpretations, no emblem is so common as the heart — that little three-cornered exponent of all our hopes and fears — the bestuck and bleeding heart; it is twisted and tortured into more allegories and affectations than an opera hat. What authority we have in history or mythology for placing the head-quarters and metropolis of God Cupid in this anatomical seat rather than in any other, is not very clear; but we have got it, and it will serve as well as any other. Else we might easily imagine, upon some other system which might have prevailed for any thing which our pathology knows to the contrary, a lover addressing his mistress, in perfect simplicity of feeling, “Madam, my liver and fortune are entirely at your disposal;” or putting a delicate question, “Amanda, have you a midriff to bestow?” But custom has settled these things, and awarded the seat of sentiment to the aforesaid triangle, while its less fortunate neighbours wait at animal and anatomical distance.

(Je clos sur une pirouette : entre Rasselas, la traduction en cours de Dead-Sea Fruit, le Guyana Quartet de Wilson Harris et donc, à présent, les essais de Lamb, je crois que l'aiguille moyenne de mes lectures, sur l'axe du temps, s'était rarement trouvée — ou en tout cas pas récemment — aussi éloignée du jour d'hui.)

22:27 Publié dans Lect(o)ures, WAW | Lien permanent | Commentaires (0)

jeudi, 15 mars 2018

Soljénitsyne

En lisant qu'un ami vient d'achever la lecture d'un recueil de nouvelles de Soljénitsyne, je m'avise qu'à part Le Pavillon des cancéreux que j'ai lu à 13 ou 14 ans et dont je garde un souvenir très vif — j'avais vraiment adoré ce livre —, je n'ai rien lu de lui, preuve, s'il en fallait, qu'un livre peut compter beaucoup sans qu'on aille pourtant lire les autres du même auteur pendant plus de trente ans, et que je pourrais me botter les fesses et passer à l'acte II avant le centenaire (le 28 novembre prochain). Ça me laisse huit mois et demi.

18:42 Publié dans Lect(o)ures | Lien permanent | Commentaires (0)

samedi, 23 décembre 2017

« Je n’achèterais jamais rien sur amazon »

Billet ici pour pas rentrer dans le lard de quelqu'un que je ne connais pas et qui est sans doute un homme charmant, agréable, tout ce qu'il y a de mieux.

... mais j'en ai assez de lire ça sous la plume de gens qui, souvent, vous font la morale, à vous, les vendus-au-capitalisme, les inconscients-exploiteurs-exploités.

« Moi, je n’achèterai jamais rien sur Amazon. » (Je corrige les fautes de français, au passage.)

Ah, d'accord... mais je voudrais rappeler que, pour nombre d'entre nous, Amazon a permis, il y a quinze ou vingt ans, je ne saurais plus dire, d'accéder enfin à des milliers de livres et de disques qui étaient totalement inaccessibles, soit parce que les disquaires (même à Paris, d'ailleurs), ne connaissaient pas le circuit ou ne voulaient pas s'emmerder (je cite) à faire venir tel disque pour un seul exemplaire, soit parce que le “libraire indépendant” de centre ville n'avait pas les moyens (ou souvent, pas envie) de se diversifier dans les livres en langue étrangère, ou alors que tel éditeur de poésie était vraiment trop confidentiel (je cite toujours).

Je ne dirai pas jusqu'à dire que les libraires ou les disquaires ont scié la branche sur laquelle ils étaient assis, car c'est faux : Amazon est un attila qui a tout cramé sur son passage... Mais en revanche nous-autres-qui-achetons-sur-Amazon ne sommes pas seulement des irresponsables ou des valets du capitalisme.

Il y en a tellement que je ne pourrais même pas faire la liste des écrivains ou artistes qui me seraient restés inaccessibles sans Amazon — tiens, un seul exemple, les livres de la série Humument de Tom Phillips.

De même pour les réseaux sociaux : sans Facebook ou YouTube, il y a des dizaines de livres d'auteurs africains, ou autres, dont je n'aurais même pas connu l'existence. Là encore, un seul exemple : Nnedi Okorafor. Je remercie Facebook — chaque jour que Nobodaddy ne fait pas — de m'avoir fait connaître Nnedi Okorafor.

Et, pour en revenir à Amazon, en écho à la dernière vidéo de François Bon, sans Amazon et le compte Kindle, je ne pourrais pas lire, dès ce matin, Manikanetish de Naomi Fontaine.

10:52 Publié dans Indignations, Lect(o)ures | Lien permanent | Commentaires (0)

dimanche, 03 décembre 2017

D'un pont l'autre

Sans 4 3 2 1 de Paul Auster, dont je suis en train d'achever la lecture, je n'aurais peut-être jamais lu ce poème d'Apollinaire, “La jolie rousse”, dernier pourtant des Calligrammes, et alors que — je le vérifie avec la dédicace de mes parents — le Pléiade m'a été offert en 1986 !

Ce poème, vraiment, ne me dit rien.

09:15 Publié dans Lect(o)ures | Lien permanent | Commentaires (0)

dimanche, 05 novembre 2017

Momentum gridlock

Il existe donc un essai intitulé Nonsense upon Stilts (celui que je cherchais, indisponible à la BU, indisponible au SUDOC, 119 € sur Amazon) et un autre, qui m'intéresse tout autant en fin de compte, dont le titre est Nonsense on Stilts (indisponible à la BU, indisponible au SUDOC, 1,92 € sur Amazon).

Entre autres maintes conclusions, c'est la première fois, je pense, que je m'aperçois qu'un livre disponible d'occase pour trois fois rien sur Amazon n'est présent dans les collections d'AUCUNE B.U. française.

05:05 Publié dans Lect(o)ures, Words Words Words | Lien permanent | Commentaires (0)

mercredi, 18 octobre 2017

je range mon bureau #3

19:54 Publié dans Lect(o)ures | Lien permanent | Commentaires (0)

lundi, 02 octobre 2017

Art poétique

11:14 Publié dans Lect(o)ures | Lien permanent | Commentaires (0)

mardi, 27 juin 2017

10 livres (mais 12, en fait)

(à l'instigation de ma sœur)

Un livre qui a été adapté en film : La Rue Cases-Nègres

Un livre qui est dans ta pile de livres en attente et que tu as envie de lire : Les Hommes qui me parlent d'Ananda Devi

Un livre choisi pour la couverture : Multiples d'Adam Thirlwell

Un livre dont le titre ne comporte qu'un seul mot : allez — deux pour le prix d'1 — und beide von Thomas Bernhard : Frost & Korrektur

Un livre qu'on t'a offert : Les Poulpes de Rayond Guérin

Un livre que tu n'as encore jamais lu d'un auteur que tu aimes : Mémoire d'éléphant d'Antonio Lobo Antunes

Un livre recommandé par un(e) ami(e) : L'Adolescent de Dostoïevski dans la traduction d'André Markowicz

Un livre qui se passe pendant la seconde guerre mondiale : Bitter Eden de Tatamkhulu Afrika — mais il est impossible de ne pas citer la trilogie de Charlotte Delbo

Un livre policier ou thriller qui a été un coup de cœur : aucun

Un livre de plus de 500 pages : Collected Poems (1948-1984) de Derek Walcott / ‘le grand incendie de londres’ de Jacques Roubaud

09:15 Publié dans Flèche inversée vers les carnétoiles, Lect(o)ures | Lien permanent | Commentaires (0)

mercredi, 31 mai 2017

Par les gouffres

Ayant terminé récemment le dernier roman paru (et qui est, si j'en crois mes souvenirs, le dernier au sens fort (vu que l'écrivain a annoncé, il y a un ou deux ans, prendre sa retraite)) de Lobo Antunes, Pour celle qui est assise dans le noir à m'attendre, j'ai acheté hier un de ses romans « de jeunesse », Connaissance de l'enfer. En effet, lorsqu'on a appris que Lobo Antunes mettait fin, en quelque sorte, à sa carrière, il y a un ou deux ans, j'avais pris la décision d'en profiter pour lire les premiers, que je n'ai jamais lus. J'avais alors lu Le cul de Judas, absolument magnifique.

Le tout premier, Mémoire d'éléphant, n'était pas à la librairie, raison un peu idiote pour ne pas (re)commencer par celui-là : entre la B.U. et les commandes, rien d'impossible.

Je m'aperçois, très entre autres, que l'article de la WP francophone consacré à Lobo Antunes est fragmentaire et même fautif : N'entre pas si vite dans cette nuit noire est classé à la rubrique Poésie, ce qui n'a pas plus de sens que pour ses dix ou douze derniers romans. C'est, comme ses dix ou douze derniers romans, une fiction en prose constituée de paragraphes suivis non ponctués et organisés en chapitres-phrases d'une vingtaine de pages en moyenne. Il est vrai que je crois me rappeler que c'est celui-ci que Lobo Antunes a sous-titré « Poème », mais cela ne permet pas de le séparer des autres dans une rubrique Poésie.

______________________________________________________

Hier, nous avons fêté nos noces de coquelicot, et, dans dix-huit jours, ce seront les noces d'argent.

08:02 Publié dans Lect(o)ures, Moments de Tours | Lien permanent | Commentaires (0)

samedi, 17 septembre 2016

Au prisme du Styx

Mieux vaut en rire que de s'en offusquer.

Je découvre aujourd'hui l'existence d'un prix littéraire sobrement nommé Prix du Style. Étonnement, mais pas longtemps : en effet, à l'heure où la très large majorité des prétendus écrivains ne savent plus ce qu'est une phrase, et où tant de critiques nous parlent d'écriture blanche pour des écritures vides (Philippe Claudel, Véronique Ovaldé, j'en passe et des pires), faut-il s'étonner qu'on finisse par consacrer un prix littéraire au style ?

Et donc, qu'est-ce à dire ? Qu'on va juger du style séparément du reste, à la lagarde&michard ? Ou qu'on va décorer une œuvre totalement creuse mais bien écrite ? Cela fleure la décadence à la puissance sept, c'est-à-dire le retour à un tiède passé.

Voilà sans doute, dans un premier temps, ce qu'il y a à en dire, ou à en penser. S'inscrire dans le refus fondamental de ça, la séparation du fond et de la forme, de la syntaxe et du message, gna gna gna.

Puis, tout de même, pris d'un remords, je décide de consulter le site Web dont j'ai donné le lien plus haut — et ceux qui ont cliqué avant de poursuivre la lecture de ce billet ont déjà dû se choper le même fou rire que moi —, et voici ce qu'on peut lire à la une :

Tristante [sic] Banon et Marc Lévy intègrent le jury du Prix du Style

C'est tellement gorafiesque * ou abracadabrantesque que j'en ai fait une capture d'écran. La coquille au prénom, la tournure incorrecte (intégrer un jury ??), la photo totalement old school...

Last, not least, les deux promus : Tristane Banon et Marc Lévy, qu'on cite presque systématiquement (en particulier le second) pour la médiocrité de leur langue... Le nom même de Marc Lévy est devenu, avec ceux de Musso ou de Gavalda, un raccourci pour désigner des récits conformistes et plats. Alors, ce Prix du Style — quoi ? le Prix de la Meilleure Mauvaise Rédaction de Cinquième ?

Mieux vaut s'en gausser que de s'en indigner.

* Après avoir reconsulté la composition du jury, je n'arrive pas à penser que ce puisse être autre chose qu'un canular, ou qu'un fake. Le fondateur et président du jury a publié un livre sur les Schtroumpfs qu'il a ensuite adapté au théâtre des Déchargeurs ???? Come on, give us a break.

08:48 Publié dans Indignations, Lect(o)ures, Résidence avec Laloux | Lien permanent | Commentaires (1)

mercredi, 31 août 2016

Elisa Shua Dusapin :::: Hiver à Sokcho

D’emblée, le nom de l’écrivaine a surpris — en voyant passer ce livre sur le “mur” d’un ami libraire, puis sur les tables de la librairie où j’ai mes habitudes. Cette jeune femme a donc double nom, penchant du côté coréen et du côté français (avec l’énigme possible d’un lien avec le compositeur). D’autre part, je suis souvent attiré par les romans dont le titre contient un toponyme aux sonorités efficaces (Mon double à Malacca, tiens, pour n’en citer qu’un).

Hiver à Sokcho est un récit presque traditionnel, qui rappelle un certain nombre d’histoires, notamment cinématographiques, sur la rencontre timide de deux étrangers dans un lieu “hors circuit”. Il évite totalement les écueils des histoires Orientale/Occidental : bien que Yan Kerrand, au nom plutôt breton, s’identifie apparemment à la Normandie et aux bocages*, et bien que la narratrice multiplie les références à la culture coréenne, culinaire notamment, aucun des deux personnages n'a d'identité nationale assignable ou réductrice.

Dans un style parfois âpre, parfois plus délié, non sans abuser ponctuellement des phrases nominales ou de séries de phrases brèves, Elisa Shua Dusapin tourne autour de ces deux personnages dont l’opacité constitue la trame du roman. Que “le Français” soit un auteur de bande dessinée n’a rien d’un gimmick, tout d’abord parce que cela permet de caractériser cet homme en profondeur, de lui donner une véritable épaisseur de personnage, mais surtout car cela vient en écho à la prose très visuelle d’Elisa Shua Dusapin, une prose qui joue beaucoup sur le trait, sur l’esquisse.

Par-delà les figures que dessine, par exemple, le rapport de la narratrice – et de son entourage – à la cuisine et aux codes culinaires coréens, le roman raconte, en abyme, comment le lecteur même découvre cette jeune femme et ce qu’il lui est loisible de voir en elle.

J’avais senti le changement dans son regard. Au début il ne me voyait pas. Il avait remarqué ma présence comme un serpent se glisse en vous pendant vos rêves, comme un animal de guet. Son regard physique, dur, m’avait pénétrée. Il m’avait fait découvrir quelque chose que j’ignorais, cette part de moi là-bas, à l’autre bout du monde, c’était tout ce que je voulais. Exister sous sa plume, dans son encre, y baigner, qu’il oublie toutes les autres. Il avait dit aimer mon regard. Il l’avait dit.

(Hiver à Sokcho. Zoé, p. 120)

Une jeune écrivaine très prometteuse, à découvrir, puis à suivre.

————————————

* À ce propos, le nom du peintre Claude Monet est orthographié à deux reprises “Monnet” (p. 70). Quand on dit qu'il n'y a plus de relecteurs dans les maisons d'édition...

06:42 Publié dans Lect(o)ures | Lien permanent | Commentaires (0)

mardi, 24 mai 2016

D'un Cingal l'autre ▓ Ma nuit entre tes cils

Il y a quelques années, mon père, se trompant dans mon adresse mail, eut un échange hallucinant avec mon homonyme, un Guillaume Cingal ingénieur à Toulouse. Persuadé que c’était bien moi qui lui faisais une blague en prétendant être quelqu’un d’autre, mon père, qui n’est guère pétri de doutes, avait écrit cette phrase restée dans les annales de la famille : « Je n’ai pas de trou de mémoire : tu es bien mon fils. » Plus récemment, à la Toussaint je dirais, ce même homonyme, pauvre garçon qui doit décidément trouver encombrant son Doppelgänger gascon/tourangeau, m’a écrit pour me dire de rappeler mon adresse électronique précise à mes étudiants, car il y avait encore eu plusieurs erreurs.

Des Cingal, je n’en ai pas croisé beaucoup, n’ayant jamais vécu en Normandie, bastion originel de la famille. À l’époque du Minitel, je m’étais amusé à faire une recherche dans l’annuaire : un seul Cingal dans les Landes (mes parents), un seul en Gironde (moi), un seul dans les Hauts-de-Seine (ma sœur) etc. En revanche, des dizaines et des dizaines de Cingal dans le Calvados (où je me suis autoportraituré en 2009 à côté du panneau indiquant le lieu-dit, mais aussi avec mes fils devant la maison de mon arrière-grand-mère, à Chicheboville, où j’ai passé plusieurs jours pendant plusieurs étés consécutifs de mon enfance) et la Seine-Maritime.

Des Cingal, je n’en ai pas croisé beaucoup, n’ayant jamais vécu en Normandie, bastion originel de la famille. À l’époque du Minitel, je m’étais amusé à faire une recherche dans l’annuaire : un seul Cingal dans les Landes (mes parents), un seul en Gironde (moi), un seul dans les Hauts-de-Seine (ma sœur) etc. En revanche, des dizaines et des dizaines de Cingal dans le Calvados (où je me suis autoportraituré en 2009 à côté du panneau indiquant le lieu-dit, mais aussi avec mes fils devant la maison de mon arrière-grand-mère, à Chicheboville, où j’ai passé plusieurs jours pendant plusieurs étés consécutifs de mon enfance) et la Seine-Maritime.

Pendant ma thèse, je fréquentais – irrégulièrement (travailler en bibliothèque m’a toujours pesé) — la bibliothèque de l’INALCO, et avais alors découvert l’existence, la coprésence même, dans le vieux fichier aux cartons jaunis, d’un Cingal, Grégory Cingal, dont j’ai découvert tout récemment, à la faveur d’un voyage à la Rochelle, et d’un passage dans l’excellente librairie Calligrammes, qu’il est l’auteur d’un premier livre, Ma nuit entre tes cils, texte qui navigue entre le roman, la chronique et l’autofiction. Autofiction, puisque l’on voit, à la page 60 (comme le département de l’Oise — entre 1997 et 2003, il y avait un seul Cingal dans l’Oise, toujours selon le Minitel), la femme aimée et morte dont le livre dresse, de façon très émouvante, le portrait autant que le tombeau, donner une série de surnoms au narrateur : « grégouille, gregjoli, greg saint-graal ».

Bien sûr, la coïncidence – simple, à condition que ce Grégory Cingal soit le même que celui qui fréquentait l’INALCO – m’a amusé, et je fais partie de ceux qui peuvent lire le passage cité en le rapportant à leur propre expérience patronymique. Combien de fois dans ma vie ai-je dû, après avoir pourtant épelé mon nom convenablement et distinctement, faire rectifier le S inscrit en tête par mon interlocuteur en un C, sans doute du fait qu’en entendant le nom, l’immense majorité songe à un nom en Saint, même sans connaître la ville suisse (devant le panneau d’entrée de laquelle nous fûmes photographiés, en 1983, mon père, ma sœur et moi — mon père cachant le ‘en’ final du St. Gallen germanique) ? Combien de fois, dans mon enfance, ai-je entendu de quolibets sur cigale et cinglé, alors que mes fils me disent n’avoir jamais rien ouï de tel, ce qui ne cesse de m’intriguer : appauvrissement lexical des jeunes générations ou plus grand respect du nom de l’autre dans une société multiculturelle ?

Après avoir noirci une pleine page de ces considérations oiseuses, je crains, si l’auteur de Ma nuit entre tes cils tombe dessus, qu’il ne s’imagine lui aussi abandonné, son livre – tout à fait émouvant et bien écrit d’ailleurs – relégué dans la marge au profit des élucubrations onomastiques du Cingal tourangeau/gascon. Pour ne pas encourir trop ce reproche, je préfère citer un passage du livre en encourageant ceux de mes lecteurs qui m’ont de temps à autre exhorté à démarcher des éditeurs de reporter leur déception de ne jamais voir mon nom sur une couverture sur ce beau petit texte des éditions Finitude. Réminiscence indirecte du très bel et très drôle essai Comment massacrer efficacement une maison de campagne en dix-huit leçons, ce passage qui décrit escapades et errances dans la campagne vendéenne – la Vendée, département dans lequel je n’ai jamais mis les pieds et où, vérification faite dans les Pages blanches, il n’y a aucun Cingal répertorié – pourra plaire aussi aux rinaldo-camusiens canal historique :

Après avoir noirci une pleine page de ces considérations oiseuses, je crains, si l’auteur de Ma nuit entre tes cils tombe dessus, qu’il ne s’imagine lui aussi abandonné, son livre – tout à fait émouvant et bien écrit d’ailleurs – relégué dans la marge au profit des élucubrations onomastiques du Cingal tourangeau/gascon. Pour ne pas encourir trop ce reproche, je préfère citer un passage du livre en encourageant ceux de mes lecteurs qui m’ont de temps à autre exhorté à démarcher des éditeurs de reporter leur déception de ne jamais voir mon nom sur une couverture sur ce beau petit texte des éditions Finitude. Réminiscence indirecte du très bel et très drôle essai Comment massacrer efficacement une maison de campagne en dix-huit leçons, ce passage qui décrit escapades et errances dans la campagne vendéenne – la Vendée, département dans lequel je n’ai jamais mis les pieds et où, vérification faite dans les Pages blanches, il n’y a aucun Cingal répertorié – pourra plaire aussi aux rinaldo-camusiens canal historique :

Seuls parmi les sentiers de son marais vendéen, à bord de l'antédiluvienne 205 grand-maternelle qui tremblait dès qu’on passait la troisième, stoppant à tout bout de champ la voiture pour s'embrasser, écouter le coassement des crapauds, contempler les écharpes de brume qui s'enroulent aux roseaux. Ou bien pour visiter quelques vieux mas à l'abandon aux murs dépecés par l'herbe folle, comme avalés par le temps, aux portes si étroites qu'on y pénétrait instinctivement de profil, aux cloisons effondrées par le zèle remarquable des pilleurs qui allaient jusqu'à desceller les frontons ouvragés des cheminées de pierre. Beauté poignante de ces ruines si préférable à la vogue de la pierre apparente qui se répandait comme un feu de brousse aux façades des maisons habitées, éradiquant un à un le crépi grisé de son enfance, vogue qui ne la révoltait pas moins que ces meubles anciens relookés au dégoût du jour, au point que je redoutais presque, lorsque nous passions à proximité de l'un de ces braves propriétaires occupé à gratter son mur, qu'elle ne baisse sa vitre pour l’abreuver d'insultes, ou qu'elle descende carrément de voiture pour lui arracher des mains sa maudite ponceuse.

(Grégory Cingal. Ma nuit entre tes cils. Finitude, 2016, pp. 37-8)

10:22 Publié dans Autoportraiture, Lect(o)ures, Pynchoniana, Words Words Words | Lien permanent | Commentaires (0)

samedi, 27 février 2016

Blousés

“un spécialiste peut se blouser comme un autre homme”

(Gide, Journal, 1933, cité dans le Robert)

Au détour d'une page sur Kafka – que je n'ai pas assez relu depuis que je me suis fait offrir les Sämtliche Werke – Christian Garcin évoque Epépé de Ferenc Karinthy, et c'est un nouveau livre qui s'ajoute à la pile virtuelle.

Dans Labyrinthes et Cie, Garcin évoque aussi son travail de recherches sur la figure de labyrinthe chez Borges et déclare avoir « eu le sentiment d'avoir été proprement blousé, “promené” comme on dit dans le Sud, par un Borges infiniment trop malicieux pour moi » (p. 69).

Là où Garcin voit un méridionalisme (je suppose — je suis, comme on le sait, très réticent à une telle absence de nuance, ayant grandi en trouvant les Provençaux beaucoup plus étranges, dans leur parler et leurs habitudes de pensée, que les “Parisiens”), le Robert parle d'une locution figurée et vieillie : « promener quelqu'un, le mener en bateau, le lanterner ». Et cite le Dictionnaire de l'Académie : “voilà six mois qu'il me promène”.

En ce sens, la promenade prend le sens de déroute organisée, de désorganisation, de dédale interprétatif. (Et de mon remords de ne pas avoir assez lu Kafka depuis 2012 j'en viens au regret de ne pas avoir encore lu Der Spaziergang de Walser.)

J'en termine avec un fait brut, anecdotique : dans l'exemplaire du livre emprunté à la B.U. Se trouvait, outre ma fiche de réservation, une précédente fiche d'emprunt au nom d'Élodie Buttieu (“retour le 29/03/2006”).

13:13 Publié dans Larcins, Lect(o)ures, Nathantipastoral (Z.), Questions, parenthèses, omissions | Lien permanent | Commentaires (0)

jeudi, 21 janvier 2016

Illustre

Il te faudrait, m'écrit Madame de Véhesse, un dessinateur, un illustrateur. — Et d'ajouter : Un dessin par limerick et ça devrait rouler !

(Elle évoquait les Wikimericks, ou les Limericks du martyrologe.)

ll m'arrive de me dire, en effet, qu'on pourrait faire quelques recueils rigolos quoique passablement vains de certaines des rubriques accumulées ici (plus que là, d'ailleurs, où l'activité, quoique intense, est devenue entièrement solitaire (mais pas solaire : saturnienne, presque plutonienne, même)).

Vains, voilà ce qui stoppe net toute velléité.

À quoi bon constituer des vanités.

Déposer ici, jour après jour, ces textes, ce n'est pas pareil. On se dit que c'est comme ça, c'est à peine publié — en général, ça n'attire ni attention ni réactions, ce qui est devenu, au fond, très reposant, très libérateur. Je continue pour moi. Et ça ne m'empêche pas, au contraire, d'écrire de plus en plus.

Aujourd'hui (enfin, il est une heure : hier), je me suis rendu compte, par un quasi hasard, que tout le monde était en train de rater le sesquicentennaire (dit-on ça en français ? en anglais, sesquicentennial est tout à fait banal) de la naissance de Richard Le Gallienne. Qui pense à lui ? à cet écrivain ? pas même moi, qui avais pourtant utilisé un de ses textes lors d'un séminaire de sémiotique, vers 2008. ———— Alors, qu'ai-je écrit sur Facebook ? Pénitence : traduire une page de RLG chaque semaine en 2016. Pourquoi pas ? Il y a plus idiot.

En tout cas, il naquit le 20 janvier 1866.

On a déjà raté sa célébration.

Comme le disait Breton de Saint-Pol Roux, cet illustre appartient à la caste de ceux qui « s'

01:07 Publié dans Ecrit(o)ures, Flèche inversée vers les carnétoiles, Lect(o)ures | Lien permanent | Commentaires (1)

dimanche, 20 décembre 2015

D’une disparition

17 décembre 2015

Voulant chercher quelques nouvelles citations pour prolonger le projet des soixante-et-onze phrases de Farah, je m’aperçois que mon exemplaire de From A Crooked Rib est introuvable. Bon, j’ai dû le prêter, et je ne l’ai jamais récupéré – à racheter.

Ce qui est plutôt amusant, c’est que j’ai deux exemplaires de la traduction du roman par Jacqueline Bardolph (publiée à l’époque, juste après la mort de la grande spécialiste, en collection “Motifs”, à l’instigation de Jean-Pierre Durix) et que je ne parviens pas non plus à remettre la main sur la première traduction, celle de 1987, due à Geneviève Jackson et parue dans la collection “Monde noir”, aux éditions Hatier.

Autre curiosité (plutôt de nature à faire rire jaune, celle-ci), c’est qu’il y a quinze ans, un texte de Farah pouvait sembler mériter une retraduction, alors qu’il est devenu impossible de faire traduire ses derniers romans. Links a été bousillé par une certaine Marie-Odile Fortier-Masek, infoutue de comprendre la plupart des allusions culturelles et encore moins de saisir l’importance de certaines figures (allitérations, effets de symétrie, jeux sur la polysémie des adjectifs) ; depuis, Knots, Crossbones et Hiding in Plain Sight sont dans les limbes.

J’ai aussi, sur mes étagères, 4 exemplaires de Links, et pas mal d’autres doublons nuruddiniens… mais pas trace du tout premier roman.

10:10 Publié dans Lect(o)ures, Translatology Snippets, WAW | Lien permanent | Commentaires (0)

jeudi, 05 novembre 2015

Une histoire de Grace ▓ Nicolas Servissolle ░ Éditions Myriapode

Une histoire de Grace est le premier roman (ou le premier roman publié ?) de Nicolas Servissolle. Il m'a été offert, suite à une rencontre avec l'écrivain qui s'est déroulée à l'excellente librairie Campus, à Dax. Le récit, bref mais d'une grande densité, est précédé, de manière inhabituelle et très in-your-face, d'une préface qui a tout d'un manifeste. Une telle préface, qui proclame – en se réclamant de Bonnefoy et Robbe-Grillet, rien moins – la nécessité de reprendre à nouveaux frais la tâche du nouveau réalisme que portait, sous des “écritures pourtant si différentes qu'elles découragent d'y déceler le moindre indice d'un mouvement esthétique commun”, le Nouveau Roman.

Ayant commencé par cette préface programmatique, le lecteur ne se retrouve donc pas à lire un roman. La préface, tout un programme, a actionné un certain nombre de leviers, suscité aussi quelques attentes. En d'autres termes, on attend de voir ce qui ressort d'une telle ambition.

D'emblée, puis au fil des 8+2 chapitres, le lecteur trouve tel écho de Sarraute (“Cela remue... Cela parle... Vous entendez?”, p. 15), tel clin d'œil à Butor (le je-tu modificatoire), tel dispositif caractéristique de la première manière de Robbe-Grillet (le personnage principal, enquêteur, se révèle être l'objet du récit/rêve par un autre scripteur). Sans la préface, ces éléments eussent certainement sauté aux yeux. De même, le reproche que l'on peut formuler, à savoir que Nicolas Servissolle écrit bien, et, en un sens, trop bien — ce que, par une expression fréquente que je n'aime pas trop employer, l'on nomme parfois se regarder écrire —, est si évident qu'il ne présente, au fond, aucun intérêt : cette mise en scène de l'écriture, cet agacement du lecteur, sont partie prenante de la stratégie d'écriture, et participent de cet essai de “nouveau réalisme”. Ainsi, les nouvelles laissées par la morte (et retrouvées par l'enquêteur dans son appartement au chapitre IV) constituent, plus qu'une mise en abyme du récit, un miroir qui nie toute possibilité d'enchâssement : comme chez Éluard, mais dans une perspective plus nettement lynchéenne, on peut poser la question sans y répondre : « qui de nous deux inventa l'autre ? »

Pour ma part, je préfèrerai toujours un écrivain qui écrit un peu trop bien (ce qui, dans d'autres cas, peut aussi se traduire par un débraillé délibéré, une écriture volontairement gauche) à un écrivain qui n'écrit plus à force de se fondre dans un moule de parlote collective. La double distinction barthésienne opposant, d'une part, l'écrivant à l'écrivain, et, d'autre part, le texte lisible au texte scriptible, ne m'a jamais paru aussi pertinente qu'en ces temps de profusion et de confusion.

De façon voisine, certains trouveront peut-être que l'auteur, nourri de peinture et d'histoire de l'art, a tendance à plaquer – ou, autre métaphore picturale, à diluer (hmmmm, oui, who am I to criticize those who overwrite?) – les références, ou s'agaceront du chapitre VII, dont l'interpolation des événements du récit principal et du dialogue relatif à La Grande Bouffe de Marco Ferreri m'a paru, au contraire, très intelligente et très réussie.

J'ai noté plus haut que le récit était bref (125 pages) mais d'une grande densité. Il m'est donc impossible de signaler tous les jeux d'échos, par exemple entre la Grace du titre et la Grèce... la fixation sur l'épisode d'Ulysse chez Nausicaa ou l'importance de plusieurs traditions philosophiques helléniques, dont la conception sophistique du logos n'est pas la moins importante. C'est au lecteur (à d'autres lecteurs = à ceux qui, je l'espère, liront ce livre après avoir lu ce billet) de tirer son épingle du jeu interprétatif, à refaire, autrement que moi, le parcours dans ce bref texte scriptible (Barthes aurait-il, à l'heure des nouvelles technologies, risqué réinscriptible ?) Il va de soi que les tenants d'un roman dont l'auteur s'interdit toute référence culturelle, toute discussion de questions théoriques sur l'art ou la littérature passeront leur chemin, et sans doute ne sont-ils déjà pas arrivés jusqu'ici dans ce billet. → ;-) comme on écrit.

Dans l'écriture même, m'a frappé l'usage d'une forme de présent de narration qui sert à mélanger les différents plans temporels. Servissolle s'en sert pour décrire, dans un même paragraphe, des événements qui se sont nécessairement déroulés à des moments très différents : appel à la reconstruction des “étapes” par le lecteur ? stratégie visant à rappeler que la distinction entre temps de l'histoire et temps du récit est un leurre quand la lecture se saisit simultanément d'axes censément distincts ? reprise (non décelée par moi) d'un procédé d'écriture (ricardolien ? (je mets ça au pif)) ?

Il y a quelques coquilles, étonnantes, mais, dans l'écriture même, j'aimerais opposer, de façon tout à fait subjective et sans chercher à m'en justifier, deux extraits dans lesquels le recours à un lexique rare produisent des effets opposés.

1. « Elle pleure, t'appelle son étranger, déplore ce qu'elle nomme la routine solite des couples où l'on se rend sourd à l'autre et à soi... » (p. 114)

2. « Haletant, le dos conte la porte, tu sens alors une présence étrange à tes côtés, comme si le passe-muraille de Marcel Aymé, la tête sortant de la cloison, te toisait en silence, sans bouger. Tu as un mouvement de recul. Une carafe d'orignal pend au mur, un trousseau de clés accroché à ses cornes ! Assurément, Grace possède un sens de l'humour bien à elle. » (p. 70)

Dans le premier, préciosité pure. Dans le second, le choix du substantif carafe dans une acception méconnue vient renforcer l'effet de saisissement et de duperie que la référence au passe-muraille aurait rendu, sans cela, plutôt plate.

13:13 Publié dans Lect(o)ures, Nathantipastoral (Z.), Pynchoniana | Lien permanent | Commentaires (0)

dimanche, 17 mai 2015

Savannah — Un tatou mort avant nous

Le nouveau livre de Jean Rolin est un bref récit de son retour à Savannah, sept ans après y avoir séjourné avec sa femme, Kate, laquelle est morte dans l’intervalle. L’élément structurant de ces allers-retours entre 2014 et 2007, ce sont les films réalisés par Kate, que le narrateur décrit, dont il transcrit certains dialogues et qui lui servent aussi de guide pour repartir, le plus précisément possible, sur les traces du couple d’avant. Rêveries du veuf solitaire, les chapitres proposent une forme de condensé de la poétique de Rolin : attention aux détails incompatibles avec le tourisme, description des friches industrielles, mise en scène (au sens noble – il leur donne la parole) des laissés-pour-compte (je ne sais quelle expression convient le mieux pour l’anglais disenfranchised).

Outre que les chauffeurs de taxi jouent un rôle primordial (de passeurs ?) dans les itinéraires du récit, une figure prend plus d’importance au fur et à mesure qu’elle devient moins menaçante : celle du petit homme au parapluie à « l’allure invariable, mécanique » (p. 40) : Doppelgänger, image de l’errance déraisonnable et systématique, autre forme de passeur ?

Dans un récit qui gravite autour de la figure de Flannery O’Connor – dont je n’ai jamais rien lu, il me semble, et dont le texte a le mérite de donner envie de lire la nouvelle ‘The Lame Shall Enter First’ – et de la visite à sa maison fatale, perdue en forêt, Rolin ne dissimule rien de l’atelier, ainsi quand il avoue que Google Maps est « cette espèce de miracle informatique grâce auquel je viens de retrouver le lieu exact de cet épisode » (p. 37). De même, si fasciné soit-il par les friches et par ce que je tente parfois moi-même de décrire dans mes kleptomanies überurbaines, il n’en déplore pas moins la banlocalisation généralisée (ce que Renaud Camus nomme aussi “le devenir-banlieue du monde”, et dont il fut question dernièrement pour la France) : « on se retrouve dans un paysage de désolation, celui d’un mall démesurément étendu et de ses métastases, dont seules quelques prémices étaient visibles en 2007 » (p. 88). Sans mise en scène macabre, très naturellement pourrait-on dire, le narrateur se livre à une sorte de mime de la mort, de doublement spectral, comme lors de la visite au cimetière sur les traces de l’hypothétique tombeau du père de Kate. À cette occasion, le lecteur comprend que, deuxième vidéaste, Jean Rolin filme également ce deuxième voyage à Savannah :

À Lionell, j’avais prétendu qu’il s’agissait de ma propre famille, ou de quelque chose de ce genre, afin qu’il ne soit pas surpris quand il me verrait sortir de la voiture, comme je le fis, et reproduire scrupuleusement, en les filmant, tous les gestes que Kate avait accomplis dans le même lieu. » (p. 110, c’est moi qui souligne)

En fin de compte, dans un récit tout en strates et traces, où toute figure devient à chaque instant spectre d’un autre ou d’elle-même, le seul cadavre véritablement inscrit (on ne peut dire ni vrai ni réel ici) est celui du tatou mort filmé par Kate en 2007 (pp. 73-6). Ici, c’est aussi d’un langage vivant et imparfait que le récit devient la trace, rendue parfaite et plus froide. En effet, les propos transcrits de Kate sont étranges, car, quoique anglophone, elle s’exprime d’une façon difficilement compréhensible pour le chauffeur :

Nous revenons vers la voiture, Kate dit à Willy : « It was a tattoo, he had so many maggots ! »

Ce mot de tattoo n’évoque rien pour Willy, dans la mesure où en anglais, comme en espagnol, tatou se dit armadillo. (p. 74)

Cette scène montre que ce qui se joue, comme chez Beckett, c’est l’aventure de la langue vivante figée dans la bande, et que le récit tente de reproduire, même de re-présenter. L’erreur sur le mot tattoo peut-elle vraiment venir de l’anglophone Kate ? Rolin ne nous invite-t-il pas au soupçon, ainsi qu’à une lecture dynamique des signes faussés ? Le tatou mort était là avant eux, et donc avant nous, lecteurs, avec ses vers et son magot de mots.

12:41 Publié dans Lect(o)ures, Nathantipastoral (Z.), Questions, parenthèses, omissions, Words Words Words | Lien permanent | Commentaires (0)

dimanche, 03 mai 2015

Ou / où

Beclers.

Je suis en train de lire — en vitesse, franchement — le bref roman de Jacques Gélat, Le traducteur. C'est une véritable déception : le récit n'a rien de surprenant, l'écriture est conventionnelle, le narrateur un cliché de parisianiste sans épaisseur. Tout cela n'a pas beaucoup d'importance, mais deux choses méritent d'être notées ici :

* Comment un écrivain français doté de quelques prétentions intellectuelles peut-il choisir d'enfiler autant de poncifs sur les “dictateurs africains” en 2006 ?

* Même pour un texte aussi bref, il semble que les éditions José Corti aient renoncé à s'associer les services d'un relecteur, ou aient fait ce travail par-dessous la jambe. À deux pages d'intervalle, j'ai trouvé deux fautes, toutes deux graves, la plus ennuyeuse étant la seconde car j'ai failli ne rien comprendre au passage en question :

— « une indignité que je n'aurais pas soupçonné alors » (p. 85)

— « Malheureusement, l'oubli ne se décrète pas. Seul le temps où d'heureux événements jouent en sa faveur. » (p. 86)

Ayant lu ce où comme un où, j'ai relu plusieurs fois, songeant qu'il manquait la principale.

06:54 Publié dans Affres extatiques, Hors Touraine, Lect(o)ures | Lien permanent | Commentaires (1)

vendredi, 27 mars 2015

On nettoie / la statue de François

J'ai sprinté pour le bus, et sprinté pour le tram — dix-huit minutes de porte à porte (enfin, sans compter les deux ou trois qu'il me faut pour rallier mon bureau depuis la place Anatole-France). Ce matin, pour un peu, les transports en commun auront failli être aussi rapides que la bagnole.

S'essouffler n'est pas mauvais. (Benjamin Péret ??)

En tout cas, au sortir du bureau de tabac, le député socialiste affichait, je crois, Le Figaro.

Depuis le pont Wilson, sous un soleil resplendissant qui suffit à mettre en verve, aperçu encore trois cormorans, dont un volait en direction du pont, du tramway, de mon livre.

Entre la place et l'Université, me suis arrêté pour photographier Rabelais, à qui deux messieurs affairés refaisaient une beauté de marbre. Celui qui se trouvait en bas (à commander le monte-charge) m'a salué — quelle idée de saisir François reblanchi dans un nuage de buée qui cache l'inscription !

09:31 Publié dans Lect(o)ures, Moments de Tours, Zestes photographiques | Lien permanent | Commentaires (0)

mardi, 03 mars 2015

Au bord des fleuves qui vont ▬·▬ le dernier Antunes ?

En quinze chapitres correspondant aux quinze journées d'hospitalisation (21 mars – 4 avril 20007) d'un personnage tantôt nommé Antonio (dans ses souvenirs d'enfance) tantôt M. Antunes (dans son présent d'adulte vieillissant et malade), ce texte plus bref et plus “facile” que les derniers grands livres de son auteur livre l'itinéraire de ce double de l'écrivain vers la mort, avec une inscription finale Exeunt omnes qui suggère la fin d'une œuvre, c'est-à-dire la sortie de tous les personnages, de toutes les voix, l'image de la mort dans le texte.

Par son nom, le cancéreux mourant est le double de l'écrivain, fantôme troublant pour le lecteur qui sait qu'en 2015, lorsque paraît la traduction de ce livre publié en 2010 en portugais, le vrai Antonio Lobo Antunes est toujours en vie. Les quinze chapitres orchestrent magistralement la confusion mentale constante du malade dont la conscience ne cesse d'osciller entre les événements de son hospitalisation et le surgissement (la résurrection) de souvenirs de son enfance et de son adolescence. L'esthétique de Lobo Antunes — qui se fonde depuis bientôt vingt ans sur le mélange des plans, le nivellement des voix, la récurrence obsessionnelle de motifs triviaux — trouve là à s'exprimer dans un sujet à la fois plus simple et plus définitif.

Ainsi, dans le onzième chapitre, les organes tels qu'ils se donnent à lire sur les écrans de la chambre d'hôpital “font des fautes d'orthographe, ils divaguent, l'hypophyse évoque les crépuscules d'automne quand les cigognes s'en vont, le thymus l'envie de revoir l'étrangère blonde, le sang fait allusion à un vélo autour d'un châtaignier et vraiment n'importe quoi ces vélos ces châtaigniers” (p. 167).

Comme toujours, le livre multiplie les hypothèses à la question encore reformulée dans le septième chapitre : “qui est-ce qui persiste à habiter en nous au centre d'on ne sait quoi dont notre vie dépend, combien de questions posons-nous sans rien dire et qui restent sans réponse, aucune différence entre nous et à mon tour moi” (p. 110).

[Très belle traduction, comme toujours, de Dominique Nédellec.]

08:49 Publié dans Lect(o)ures | Lien permanent | Commentaires (0)

jeudi, 12 février 2015

Fraudeur (Eugène Savitzkaya)

Fraudeur, le nouveau roman d'Eugène Savitzkaya – qui avait continué à donner de ses nouvelles depuis Fou trop poli, en 2005, mais par sauts et gambades – est, à mon avis, un de ses plus beaux. Le narrateur y suggère à trois reprises la possibilité d'une lecture à haute voix, ce qui m'a conforté dans mon rapport charnel à cette écriture : je ne lis jamais un roman de Savitzkaya sans succomber pendant au moins une dizaine de pages à cette tentation du gueuloir.

Le lecteur familier de cette œuvre singulière y sera en terrain connu, en apparence du moins, car il y retrouve l'attention tout à fait particulière que porte l'écrivain aux goûts, aux saveurs, aux couleurs, à la terre et aux végétaux, à tout ce qui n'est généralement pas écrit, les sécrétions, les évidents secrets du corps ; toutefois, à la suite de vignettes ou d'excursions matérialistes des précédents récits, Savitzkaya substitue un récit orienté dans deux directions opposées. Pris entre le fou (double déjà identifié de l'auteur) et « l'adolescent de quatorze ou quinze ans », le texte reprend, de manière presque opaque, indiscernable, la structure dialogique et éclatée de récits autobiographiques rétrospectifs tels qu'Enfance de Sarraute ou Lambeaux de Charles Juliet.

Dans ce dispositif déjà en partie déceptif, alors que le lecteur se trouve pris dans la remontée vers une identité familiale paternelle slave/ukrainienne, il ne peut manquer de s'attendre à un renforcement croissant du motif de la mère malade dans la chambre empestant les bananes trop mûres ; or, les derniers chapitres de Fraudeur finissent par détourner le récit de son cours rétrospectif, autobiographique, mémoriel pour se concentrer sur la course de l'adolescent, sur sa maraude furtive – laquelle donne, de biais, encore, son titre au roman – qui lui fit, incidemment, à l'à-pic d'un bouleau nommé Sorcière, frôler la mort. La figure de la mère (disparue, comme par un clin d'œil à un autre immense roman de Savitzkaya, La Disparition de maman ?) a déserté le roman.

10:47 Publié dans Lect(o)ures | Lien permanent | Commentaires (0)

jeudi, 22 janvier 2015

Bondir hors de ses rêves, ratisser le réel

Tu te souviens quand je t'ai téléphoné

de Chartres ? Abattu et goinfre,

horrible dans mon désir. Tu aimais bondir hors

de tes rêves pour attraper l'écouteur et murmurer, non, non,

tu ne m'as pas réveillé, je me le suis déjà astiqué.

Mais ce n'était pas vrai. Même quand tu dors tu occupes

tout le terrain, les premières lignes.

Six premiers vers et demi d'un poème de Tomaž Šalamun traduit par Zdenka Štimac aux Éditions Franco-Slovènes (Ambre, 2013, p. 15), organisé en tercets enjambés, forme très fréquente dans le recueil, peut-être sous influence de la terza rima (faute de texte slovène en regard, impossible de le déterminer). Toutefois, exemple plus frappant que jamais que, même en traduction, il faut lire la poésie “étrangère”. L'univers de Tomaž Šalamun n'a rien de comparable. Chaque page m'a secoué, depuis que j'ai commencé à le lire, en novembre.

Il y a deux catégories de « lecteurs » qui m'agacent : ceux qui disent qu'on ne peut pas lire de la poésie (ou même des textes d'autres genres) quand on ne connaît pas la langue, et qui se privent, voire voudraient priver les autres d'accéder à une altérité réelle, puisque la bonne traduction consiste à transmettre une altérité réelle, effective, et — en ce sens — elle-même altérante ; et ceux, plus nombreux encore, qui se vanteraient presque de ne jamais lire de littérature contemporaine, en particulier de langue française, comme s'il était entendu que tout est bon pour le panier, alors que leur opinion s'est formée sur deux ou trois articles dénigrateurs sur le tout à l'ego (ou autre formule choc), ou sur la lecture d'un minable récit d'Amélie Nothomb qui leur a donné quitus pour tout jeter aux orties, et que l'opinion de ceux qui prennent, chaque jour, le risque de se confronter à des pans entiers de littérature contemporaine, dans les marges ou pas, se fonde sur une pratique de plusieurs années, décennies, au point d'avoir décelé des territoires entiers dont on pourrait espérer, n'étaient-ce la journalistisation des intellectuels et l'hyperspécialisation des universitaires, qu'ils seront d'ici quelques siècles l'équivalent de ce que sont, pour nous, Montaigne, Saint-Simon, Balzac ou André Breton.

10:14 Publié dans Lect(o)ures, Translatology Snippets, WAW | Lien permanent | Commentaires (0)

dimanche, 30 novembre 2014

Horreur sourde...?

Ce que je veux dire, c’est que retourner sur ses pas, retrouver intacte, préservée, la vie partout ailleurs abolie, n’éveille ni joie ni gratitude mais l’horreur sourde d’être cerné, soudain, de spectres, de descendre, vivant, au tombeau. (Pierre Bergounioux. La mort de Brune, p. 63)

Quoique j’aie bien noté ce contraste entre la vieillerie ambiante de ma ville natale (plus encore peut-être le caractère hors du temps national ou mondial de la vie au village) et certains aspects subits de modernité traversés à Bordeaux ou à Paris, je n’en ai jamais eu cette appréhension tragique, spectrale, qui m’a sans doute sauvé de la mélancolie — je me suis contenté d’épouser les contours de ce que la vie m’offrait, sottement ou joyeusement, mais peut-être aussi ai-je manqué quelque chose, et serai-je vraiment horrifié en le comprenant, trop tard (sur mon lit de mort ?)

11:09 Publié dans Ecrit(o)ures, Lect(o)ures, Questions, parenthèses, omissions | Lien permanent | Commentaires (0)

jeudi, 27 novembre 2014

Violons pour L’Uræus

Le moins qu’on puisse dire, c’est qu’Alechinsky – lui dont les belles planches pour le Traité des excitants modernes de Balzac m’ont tant ému – ne s’est pas trop foulé pour illustrer (encadrer ? ses traits violets servent en effet de marges aux poèmes de ce bref recueil) L’Uræus de Salah Stétié. Les traits du premier poème sont très dynamiques, avec trois fois rien Alechinsky invente un monde ; et puis après, on a l’impression qu’il s’est désinspiré.

(Ce n'est pas la page que j'ai choisie comme illustration de ce billet. Ici ↓ je reprends le poème dansé/dansant.)

Il a résisté à la tentation de dessiner ou d’évoquer des cobras (l’uræus est, je l’apprends à cette occasion, le cobra femelle (pas une seule occurrence de ce mot dans l’ensemble des textes intégraux mis en ligne sur le site Latin Library (!??))), tout comme Stétié n’explicite guère son titre. Certains poèmes sont très forts, prenants, résonnent. Il y a au moins un choix de préposition que je ne comprends pas :

Des enfants pourtant crient sur un préau d’école

ils vivent tous sur un seul grain de sable

échappé

Le premier sur est-il appelé par le second ?

Beau mot, en tout cas, que préau, peu présent en poésie ni prose. Citons seulement Les Misérables : « La première chose qui le frappa dans ce préau, ce fut une porte du seizième siècle qui y simule une arcade, tout étant tombé autour d'elle. »

10:04 Publié dans BoozArtz, Lect(o)ures, Où sont passées les lumières? | Lien permanent | Commentaires (0)

jeudi, 20 novembre 2014

Bricoles du jeudi matin

Avant de commencer vraiment la journée de vraie travail (jusqu'ici : allers-retours aux écoles, mails, concert de clarinette de Reicha, bricoles), je note que j'ai bientôt terminé de lire le dernier roman de Romesh Gunesekera, The Prisoner of Paradise, qui me laisse un peu sur ma faim, quoique Gunesekera demeure un extraordinaire styliste et un explorateur hors pair des drames de l'âme humaine. Je vais donc pouvoir commencer de lire les différents livres reçus en cadeau le week-end dernier :

- Anarchy & Old dogs de Colin Cotterill (mon ami et collègue Éric R. a obtient sans aucun doute le prix de l'originalité pour ce choix)

- Lupus de Frederik Peeters

- Terminus radieux de Volodine (j'en suis tout de même à la page 56 — je ne résiste pas au plaisir d'avoir 4 fers au feu simultanément)

- Entre fous de Jean-Luc Coudray

J'ai lu quelques poèmes de l'édition française des poèmes de Carlos Drummond de Andrade. Par ailleurs, notre ami libraire à La Rochelle m'a apporté l'édition française du roman de K. Sello Duiker, La sourde violence des rêves, ce qui m'a rappelé, très entre autres, que j'avais encore laissé en plan les conseils de lecture de Mathilde, qui datent de juin dernier (notamment Ivan Vladislavic et Marlene van Niekerk).

09:40 Publié dans Factotum, Flèche inversée vers les carnétoiles, Lect(o)ures, Words Words Words | Lien permanent | Commentaires (0)