dimanche, 25 novembre 2007

Palilalies de Huntington

Entre autres chantiers multiples, dans mes deux carnétoiles ou ailleurs affaissé dans l'écriture, il y a les Mots sans lacune, vieille et maigre rubrique de ce site-ci. Elle me revint sous la plume à l'heure même où je lus, hier soir, cette phrase :

Les murs ocre qui entourent le domaine et les toits qui dépassent d'eux ne me sortent pas plus de l'esprit que Coré l'absente ou Corée l'absente, ce qui prouve bien que l'architecture peut être un objet de battologie au même titre que la poésie, et qu'il existe une palilalie visuelle autant que langagière.

Renaud Camus. Corée l'absente. Paris : Fayard, 2007, p. 249.

Pour le substantif battologie, le Robert culturel propose une citation, tout à fait réjouissante d'ailleurs, de Raymond Queneau, alors que, pour palilalie, la définition n'est pas accompagnée :

PALILALIE. n.f. < 1908, A. Soques ; du grec palin "de nouveau" et lalein "parler", cf palikinésie >

Pathol. Répétition involontaire d'un ou de plusieurs mots, observée dans la maladie de Parkinson et dans d'autres maladies du système nerveux.

Il se trouve que, sans être involontaire, la palilalie (du simple rabâchage au style itératif) est une figure essentielle de l'écriture de Renaud Camus, notamment dans les Eglogues (au secours, Madame de Véhesse !), mais plus généralement dans le reste de l'oeuvre. Ainsi, les pages 229 à 241 de Corée l'absente en présentent plusieurs cas ; par exemple : "Il a fait toute la journée un temps magnifique. Il a fait toute la journée un temps magnifique. Je croyais avoir facilement le vertige, mais Pierre est bien pire que moi." (p. 229)

10:10 Publié dans Corps, elle absente, Lect(o)ures, Mots sans lacune | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : Littérature, Langue française

samedi, 24 novembre 2007

Pageries d'automne

Il y avait déjà, en cours, Moby Dick (à petites doses, d'autant plus impressionnantes), In the American Grain (j'ai lu ce matin, dans le jardin, "Red Eric", quatre pages d'une durable puissance), Bruno Schulz (qui m'ennuie), les premiers mois de Corée l'absente, sans compter les lectures en vue du colloque Poets & Theory (Lew Welch, Sylvia Plath, Philip Larkin) et désormais, puisque C. travaille sur Le Tour d'écrou, se pencher sur les deux traductions empruntées mardi dernier (donc se replonger dans la novella en V.O.), et lire en anglais les nouvelles de jeunesse qu'elle lit en français, moi qui connais surtout, de Henry James, les nouvelles des années 1880-1910.

Tout cela explique pourquoi je n'ai pas encore écrit une ligne au sujet des Drift Latitudes, dernier roman paru de Jamal Mahjoub (en 2006).

17:47 Publié dans Lect(o)ures | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : Littérature, écriture, Ligérienne

mercredi, 21 novembre 2007

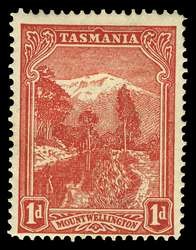

Tasmanie alphabets

............ il épingla telle une médaille sur ma poitrine une Tasmanie rose, flamboyante comme le mois de mai,  et un Haidarabad où fourmillaient des alphabets étranges, enchevêtrés ...................

et un Haidarabad où fourmillaient des alphabets étranges, enchevêtrés ...................

Bruno Schulz. "Le printemps", IV. In Le sanatorium au croque-mort, traduction de T. Douchy.

23:20 Publié dans Lect(o)ures | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : Littérature

Araucaria à la dérive

Aucun des quatre billets publiés le 21 novembre 2006 n'a reçu de commentaire : il y a des jours où même les quarterons n'attirent pas les foules.

Ce matin, dans l'ouvrage d'entraînement à la version et au commentaire de traduction de Sébastien Salbayre et Nathalie Vincent-Arnaud, j'ai lu un texte dElizabeth Jane Howard, extrait de son roman Confusion (que je ne connaissais pas) et où se trouvait l'expression monkey puzzle, que je ne connaissais pas non plus et qui désigne, semble-t-il, l'araucaria.

Le soleil a fini par se lever, le feignant des bureaux d'obsèques. (Cette apodose ferait, pour Bruno Schulz, un bon titre. Jean Dubuffet me souffle que c'est l'essentiel, quoique je sache désormais que je dois me méfier de ses dires, et plus encore de ses pinceaux ou de son fil à tailler le polystyrène.)

Dans The Drift Latitudes, le fils de Rachel saute sur une mine. (C. n'a pas aimé la troisième partie ; je me tâte.)

......... où Villandry signe blanc .........

15:15 Publié dans Comme dirait le duc d'Elbeuf, Le Livre des mines, Lect(o)ures, Moments de Tours, Un fouillis de vieilles vieilleries, Words Words Words | Lien permanent | Commentaires (5) | Tags : Ligérienne, Photographie, Littérature

dimanche, 14 octobre 2007

La Femme des sables

Je sors comme hébété mais aussi ravi – peut-être transformé – de la lecture de La Femme des sables. La 2ème et la 3ème parties sont brûlantes, fortes. Le récit devient plus intense, mais le côté un peu anodin, mystérieux mais léger, des soixante premières pages, renforce certainement cette impression progressive d’enfermement. Un démarrage un peu vacillant, pour mieux river le clou ensuite... ?

Le plus étonnant, dans ce récit, c’est l’ambiguïté fondamentale entre résistance et abandon. Par là j’entends bien sûr la tension constante, dans l’esprit et les actions du protagoniste, entre acharnement et désir de laisser filer, mais aussi la façon dont le narrateur ne cesse de lâcher la bride pour mieux et plus vigoureusement tirer dessus quelques pages ou quelques paragraphes plus loin. Ainsi, si les lectures allégoriques possibles du roman sont multiples, l’une d’entre elles consisterait à voir dans La Femme des sables un miroir déformé, criblé, de la relation entre un texte et son lecteur, entre un récit de l’enfermement et l’enfermement du lecteur lui-même. La métaphore centrale est évidemment celle des insectes pris au piège du sable, mais elle se double de nombreux aspects secondaires qui la minent.

L'hébétude et le ravissement du lecteur occupent les postes opposés de la résistance et de l’abandon. (On laisse filer le sable entre les doigts, car on ne peut, de toute façon, le retenir.) Le dernier chapitre est très énigmatique : quel rapport de fond entre la grossesse extra-utérine et l’évasion forcée de la femme, qui ne voulait pas s’échapper (et, de fait, s’échappe sans doute vers sa mort) ? tout empreint d’ambiguïté qu’il soit, le désir de l’homme de rester, en fin de compte, pour faire part de sa découverte à « la clique », relève-t-il, de la part de l’auteur, d’une célébration de l’esprit d’invention humain – dans toute sa persistance – ou d’un retournement ironique visant à montrer que la faculté d’auto-aveuglement de l’espèce ne connaît pas de limites ? À cette deuxième question, on serait tenté de répondre « les deux, mon commandant », au risque de se retrouver, en tenant les divers degrés de l’échelle de corde, de nouveau – avec le protagoniste – au fond du trou.

-------------------------------

C’est un ami qui nous a offert ce livre. Je n’avais, de l’œuvre d’Abe Kobo, qu’un souvenir précis de La face d’un autre (lu vers 1993, récit fantastique très bien mené mais qui souffre – à l’inverse de La Femme des sables – d’un essoufflement sur la fin) et le souvenir plus vague d’avoir parcouru le Cahier kangourou, emprunté à la médiathèque de Beauvais. E. – l’ami – m’a dit que le film, primé à Cannes dans les années soixante, était très décevant. De fait, La Femme des sables court le risque, transposé à l’écran, d’un net aplatissement. Si le réalisateur n’est pas imaginatif, l’échec guette.

10:40 Publié dans Lect(o)ures | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : Littérature, Japon

samedi, 29 septembre 2007

Roderick Random for Dummies

" He gets into bed with about any woman stupid enough to get into the book." *

(Andrew Varney. References here.)

* Il se retrouve au lit avec toutes les femmes qui sont assez idiotes pour se retrouver dans le livre.

(Embarras traductif : comment rendre le jeu de mots, doublé d'une symétrie, que constitue get into ? La traduction ci-dessous est un peu curieuse, gauche. Surtout, ça efface en partie le côté "macho" du narrateur : se retrouver au lit avec une femme n'est pas la même chose que la culbuter, la sauter, etc. J'avais pensé aussi à employer le verbe fourrer, avec une variation actif/pronominal : Il fourre dans son lit toutes celles qui ont été assez idiotes pour se fourrer dans le livre. Mais on ne se fourre pas dans un livre ; on s'y fourvoie, à la rigueur, au sens où l'entendait Varney. J'ajoute que je n'ai pas relu Roderick Random depuis mes années oxoniennes, une poutre.)

20:10 Publié dans Lect(o)ures | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : Littérature, Ligérienne

vendredi, 28 septembre 2007

Surtout

Je ne lis pas comme je voudrais.

Cette phrase a au moins trois sens possibles. (Mais surtout un.)

22:50 Publié dans Lect(o)ures | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : Littérature, Langue française

mercredi, 26 septembre 2007

1694 - De saison

Dans le passage suivant des Mois de Jean-Antoine Roucher, poète de la seconde moitié du XVIIIème siècle injustement tombé dans l'oubli, on va du sep (or, que serait-ce aussi si c'était en ceptembre ?) au sceptre. De vigne en grappe, la voilà, la jolie grappe. (Non, non, Astolphe a disparu, semble-t-il.)

Nul sep n'est épargné. Par-tout je vois la grappe

Tomber sous le tranchant du couteau qui la frappe ;

Je vois deux vendangeurs de pampre couronnés

Et du jus des raisins goutte à goutte baignés,

Au pié de la colline où la vigne commence,

Descendre sous le faix d' une corbeille immense ;

Je les vois, dans les flancs de vingt tonneaux fumeux,

Faire couler des seps les esprits écumeux ;

Et sur un char, pareil au char qui dans la Grèce

De l'antique Thespis promenoit l'allégresse,

Ranger, en célébrant les louanges du vin,

Ces tonneaux, où s'apprête un breuvage divin.

Plus loin, règnent les jeux d'une aimable folie.

D'un geste, d'un bon mot l'un agace Ismélie,

Puis ravit en passant un baiser à Phylis :

L'autre écrase en ses doigts les grains qu'il a cueillis :

Et vient furtivement rougir le front d' Aline :

Un rire fou circule autour de la colline,

En éclats s'y prolonge, et se mêle aux travaux

Qui doivent d'un vin pur enrichir nos caveaux.

Cependant le jour fuit ; il se hâte d'atteindre

Aux portes d'occident, où ses feux vont s'éteindre:

Vesper a déployé ses humides drapeaux,

Et son sceptre d'ébène appelle le repos.

[ À force de chanter / ma vie / De faire des / haran-an-angues... ]

11:55 Publié dans Lect(o)ures | Lien permanent | Commentaires (7) | Tags : Poésie, Vin

samedi, 01 septembre 2007

Rangeoir aux épices

22:35 Publié dans Lect(o)ures | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : Littérature, écriture

samedi, 19 mai 2007

Le défi de Procuste

------- à la demande de Madame de Véhesse -----------

Les 4 livres de mon enfance :

- la série des Jeannot Lapin (Enid Blyton) en bibliothèque rose

- Topaze de Marcel Pagnol

- Olé France (album bleu sur l'aventure des Bleus pour les éliminatoires du Mundial '82)

- L'arbre en poésie et toute la série des *** en poésie (Folio-Junior)

Entre l'enfance et l'adolescence :

- les deux "Pléiade" d'Eluard

- Les Trois mousquetaires

- Exercices de style

- Cyrano de Bergerac (on va dire)

Les 4 écrivains que je lirai et relirai encore :

Balzac, Thomas Bernhard, Breyten Breytenbach, Shakespeare.

Les 4 auteurs fétiches que je ne lirai probablement plus jamais :

Hervé Guibert, Inoué Yasushi, Robert Merle, Robert Pinget (encore que...).

Les 4 premiers livres de ma liste à lire (entre des vingtaines) :

- Thomas Hardy. The Return of the Native.

- Hans Henny Jahn. Le Navire de bois.

- José Eduardo Agualusa. La guerre des anges.

- Elsa Triolet. La mise en mots.

Les N livres que je suis en train de lire :

- Danièle Sallenave. Le Principe de ruine.

- Renaud Camus. Journal de Travers II (plus que 100 pages !).

- John Steinbeck. Cannery Row.

- Yves Bonnefoy. L'Arrière-pays.

- Les Poèmes de Pessoa dans l'édition scandaleusement pas bilingue de la Pléiade.

- Rémi Santerre. L'Ecart.

Les 4 livres que j'emporterais sur une île déserte :

Mémoires d'Outre-Tombe, les poèmes de Ronsard, Le Voyage vertical de Vila-Matas et Close Sesame de Nuruddin Farah.

Les derniers mots d'un de mes livres préférés :

Nous sommes entrés par la grand-rue dans le hameau, avons bu à la fontaine sur la petite place et demandé le chemin du sanctuaire, avons gagné le sanctuaire et vu la foule devant l'entrée et l'homme sur le banc, vu le vieux scribe marmonnant, balbutiant, dont la rumeur disait qu'il venait d'un monde ancien et connaissait la source de toute fable.

Claude Ollier. Qatastrophe (P.O.L., 2004, p. 228).

Je passe le morbac relais à dix de mes disciples camarades : Didier, Chloé, Simon, Fuligineuse, Aurélie, Philippe[s], Zvezdo, Jacques, Matthieu M.-M. et Mélisande.

15:51 Publié dans Lect(o)ures | Lien permanent | Commentaires (11) | Tags : Littérature

samedi, 12 mai 2007

"Anu noceo"

Satires de Lucilius, suite. On trouve, dans les fragments retrouvés du livre VII, les trois vers suivants, qui réussissent la prouesse d'être à la fois très clairs et tout à fait énigmatiques :

Hanc ubi vult male habere, ulcisci pro scelere eius,

testam sumit homo Samiam sibi anu noceo, inquit,

praecidit caulem testisque una amputat ambo.

... que l'on peut traduire comme suit :

Comme il veut la malmener et se venger de ses forfaits, *

l'homme saisit un tesson de Samos en disant "Au cul la vieille" **

et d'un coup il se coupe la queue et les deux testicules ***

Le sens du fragment (lui-même arraché à l'oubli comme un testicule à un corps évanescent (a foolish figure)) est très clair ; le récit dans lequel il s'inscrivait est plus délicat à reconstruire.

--------------------------------------

* Hier soir, au lit, j'ai lancé la phrase suivante, qui s'est avérée être un alexandrin parfait, au rythme saccadé :

T'as toujours tes Cendrars dans ton confiturier ?

** Les adolescents latinistes ricanent toujours sous cape en apprenant qu'anus - us (substantif du 4ème groupe, et non du 2ème) signifie "vieille femme". Ici, le datif anu sert de boustrophédon à l'adverbe una (en même temps, de concert, d'un coup). Si j'ai, avec quelque liberté, rendu hommage à cette amphibologie, je n'ai pas trouvé de traduction honorable pour le jeu de mots testam/testis (tesson/rouston ?).

*** "Grossier personnage." (Aurélie)

09:55 Publié dans Lect(o)ures | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : Latin, Poésie, Traduction

vendredi, 11 mai 2007

Satires de Lucilius

Les Satires de Lucilius (qui m'avaient intrigué avant-hier et dont l'auteur n'est pas le destinataire des célèbres épîtres de Sénèque) offrent une expérience de lecture plus étonnante que les fragments des Présocratiques même les plus fragmentaires.

En effet, la plupart des bribes qui nous sont parvenues de Héraclite disons, sont généralement encerclés de gloses, ont des significations complexes, philosophiques, etc., ce qui fait qu'un fragment reste encore lisible dans la perspective d'un tout. (Bon, je sais, la plupart des exégètes ou spécialistes hurleraient en lisant ce raccourci scandaleux. Je crois me rappeler que Kostas Axelos... Mais enfin, ce n'est pas le sujet...)

Dans le cas des satires de Lucilius, le lecteur qui emprunte, comme moi, un volume de la collection Budé se trouve face à des fragments d'un ou deux vers, sauvés de l'oubli grâce à divers compilateurs ou lexicographes, et dont on ne sait absolument pas, pour la plupart, quel pouvait en être le contexte. On regarde alors ces vers comme des morceaux de fresques qui ne sont plus que couleur ou mouvement purs, en s'attachant à telle expression, telle allitération, ou tel vague écho de préoccupations contemporaines. Il en est ainsi de ce vers où revient encore le tarbouif :

Si nosti, non magnus homo est, nasutus, macellus.*

ce que l'on pourrait traduire par :

Si tu le connais, ce n'est pas un géant, mais un malingre

au nez camusà gros tarin.

* 11ème fragment du Livre VI des Satires de Gaius Lucilius

--------------------------------------

Ajout de 22 h 50 : échos aux Kleptomanies überurbaines par la route Selby Jr, voie d'accélération François Bon.

23:00 Publié dans Lect(o)ures | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : Latin, Littérature, Poésie

dimanche, 29 avril 2007

Le temps des échéances

Dans la chambre obscure l'étendoir vide étend son quadrillage d'ombres ; il y a aussi les franges sombres que trace l'auvent en se balançant à la brise du soir, et le quadrillage des barreaux du balcon. Une chambre dans la pénombre, parcourue de traits...

Aujourd'hui, G. m'a offert, sans raison (ou si, bien sûr : par amitié), trois livres dont La Mise en mots d'Elsa Triolet, que je ne connaissais pas et dont j'ai parcouru les premières pages ce soir. Elle y parle de sa maladie, du terme prochain de son existence : "j'arrive au temps des échéances". Cela résonne aussi, pour moi, de la lecture, fraîche encore, des pages du Journal de Travers dans lesquelles Renaud Camus évoque ses rencontres avec Aragon, qui lui parle des dernières années d'Elsa.

Sans avoir rien perçu encore de ce fil ténu comme il en est tant, je leur ai offert, en retour et impulsivement, à tous les deux (G. et sa femme, P. (parce que ses parents à elle habitent dans le Gers)) mon exemplaire du Département du Gers.

22:40 Publié dans Lect(o)ures | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : Littérature

mardi, 24 avril 2007

Dialoguer

Il y a ces moments où, pour trois fois rien, le texte vacille et le lecteur chavire. C’est souvent, bien sûr. Ça arrive d’autant plus souvent qu’on lit de plus en plus. Imaginez le décrochage vers quatorze ans ; avant, lisant beaucoup, je ne savais pas du tout lire ; à présent, je continue d’apprendre. Lors d’une conversation sur un tout autre sujet – et bien sûr je n’ai pas eu le temps de suivre les conseils de mon interlocuteur – il a été question de la lecture de Pynchon (Against the Day, bien entendu (interrompu vers la page 600 il y a trois mois (mais on reprendra (l’été approche (Aurélie m’a écrit qu’elle aimait beaucoup les parenthèses alors je ne vais pas me priver, hein… (quitte à oublier d’en refermer une (voir première phrase des Géorgiques de Claude Simon))))))) et notamment de la première lecture au ras, à essayer déjà de suivre sans chercher à démêler, relier, analyser, etc. C’est d’une lecture (au raz, peut-être) que je me réclamais dans mes (à peine esquissées) Pynchoniana.

Pour l’anecdote, le détail dont il était alors question était un trait sémiotique : le lien, dans le roman, entre l’oiseau noir (black bird, syntagme nominal formé d’un adjectif et d’un substantif) et le merle (blackbird, substantif composé). (En simplifiant : l’oiseau noir est le sexe de l’amant, Mano ; pour la mère en devenir, Meheret, le merle est le fœtus.)

Ce soir, le détail qui me sidère, et dont je ne sais que faire (c’est le propre du détail), est une phrase apparemment anodine : « Il joue au tennis quelquefois, mais le plus souvent contre un mur. » ( Renaud Camus . Journal de Travers. Fayard, p. 724).

Le diariste évoque ici un amant de passage, avec qui il vient de passer une nuit d’amour particulièrement intense, dans la voiture de l’amant, en bord de voie ferrée. Cet événement, qui est relaté au début de l’entrée du 18 juillet, est écrit a posteriori, avec un retard de cinq jours. Or, la phrase en question se situe aussitôt après une interruption entre crochets et en italiques : Renaud Camus indique ainsi qu’il interrompt le récit des événements du 18 pour évoquer une situation immédiatement contemporaine de l’écriture du journal. Le passage entre crochets, long d’une vingtaine de lignes, est la retranscription d’un dialogue extrêmement tendu entre Renaud Camus et W., son ami, avec qui il se trouve, depuis plusieurs semaines et de façon tout à fait dramatique, au bord de la rupture.

La reprise, au moyen d’une phrase au rythme équilibré (double octosyllabe) et discrètement chiasmatique, fait l’effet, pour la lecture au ras, d’un simple retour au récit principal ; l’incise, qui constitue une sorte de dialogue enchâssé, servait à noter un incident qui, pour le lecteur, à ce moment-là, est considéré comme provisoirement clos (provisoirement, car il y aura bien sûr (ou du moins, on s’y attend) retour à l’incident dans l’entrée du 23 juillet). Pourtant, au moment même où je m’apprêtais à passer à la phrase suivante – et sans doute l’avais-je même déjà lue – , je me suis aperçu que la clausule, quoiqu’elle n’eût l’air de rien, était un peu, et même pas qu’un peu : en termes métaphoriques, se retrouver contre un mur, c’est être dans une impasse (autre métaphore), dans une situation bloquée (autre métaphore), etc. Surtout, dans la mesure où l’incise entre crochets et en italiques est une retranscription d’un dialogue qui montre, une fois encore, que le narrateur a l’impression de parler à un mur (d’avoir un mur en face de lui), la phrase de reprise peut être interprétée comme une phrase de transition, et même de commentaire indirect : l’amant d’une nuit joue réellement au tennis contre un mur (ce qui, pour ne pas être une métaphore, connote tout de même une forte solitude), mais le narrateur se trouve, dans son couple, face à un mur.

D’autre part – et là, la machine interprétative s’emballe toujours – le tennis est l’un des réseaux sémiotiques/sémantiques essentiels des Églogues (pour l’écriture desquelles le Journal de Travers devait servir et sert de matière première), etc. (Beaucoup de sous-entendus dans cet etc.-là.)

23:30 Publié dans Lect(o)ures | Lien permanent | Commentaires (20) | Tags : Littérature

mardi, 03 avril 2007

Bob Dylan ici, approche en plané

Obsession ? Il ne faudrait pas écouter Tweedle Dee & Tweedle Dum pour la dix-huitième fois en trois jours. Il y a tant d'autres chansons de Bob Dylan que je connais mal, ou pas du tout. Celle que je viens de citer est la première du pénultième album, Love & Theft, qui m'avait d'abord surpris, déconcerté, découragé. En fait, après quelques écoutes, c'est un des plus beaux*.

Ce samedi, ce sera - sans que je perçoive tout à fait comment ça va se dérouler - l'atelier "Traduire Bob Dylan" sous la houlette de François Bon. Finalement, il se trouve quasiment une trentaine d'étudiants motivés pour cette journée pourtant placée au pire moment : un samedi, et sur le week-end de Pâques en sus !

François Bon m'a écrit pour préciser que l'essentiel de nos réflexions porterait sur Ballad of a thin man, Desolation Row, Visions of Johanna, mais aussi les 11 épitaphes (que je ne connais pas (honte à moi !)) et My Life in a stolen moment.

Cette semaine, de toute façon, c'est encore, outre le boulot habituel, la panique : organisation des examens, remplacement d'une collègue malade pour trois de ses cours, préparation des partiels, préparation de l'atelier, usw. Du coup, je ne pourrai pas prendre le train fantôme à la B.U. cette après-midi et devrai me contenter de ce que le chauffeur-lecteur François en écrira sur son site.

Bien entendu, il y a aussi la pile de livres toujours plus volumineuse qui menace de s'effondrer sur moi dans mon sommeil, les quatre en train (même pas fantôme) et les dix ou douze lus qui me supplient d'écrire quelque chose à leur sujet ici ou dans mon autre carnétoile, oui, de tirer quelques paragraphes des notes jetées tout à trac sur les brimborions de papier glissés entre leurs pages.

* De Love & Theft, il faudrait dire, surtout, que le déclic est venu quand j'ai entendu les centaines d'échos nappés à Bo Diddley ou Robert Johnson. Du miel de millefleurs. Honeymoon blues, anyone ?

10:45 Publié dans Autres gammes, Lect(o)ures, Résidence avec Laloux, WAW | Lien permanent | Commentaires (12) | Tags : Ligérienne, Musique, Dylan, Littérature

lundi, 19 mars 2007

Détruire dit-elle (Duras, dis-je)

Elle se calme.

Il a pris le le livre, le sien à lui, il l'ouvre. Il ne lit pas.

Des voix arrivent du parc.

Elle sort.

Elle vient de sortir.

Il ferme le livre.

(Détruire dit-elle, p. 14)

Pourquoi ai-je été déçu par Détruire dit-elle. Il fut un temps où je n'aimais pas Duras, sans l'avoir lue. Ce temps est de longtemps révolu. En fait, j'avais beaucoup aimé Moderato cantabile et plus encore Un barrage contre le Pacifique, vers mes quatorze ans, puis je m'étais éloigné de Duras, ne la comprenant pas. Donc quand j'écris que je ne l'avais pas lue quand je ne l'aimais pas, c'est faux. Plutôt je l'avais lue mais refusais de me rappeler l'avoir lue et aimée. (Oui, c'est aussi compliqué que du Duras.)

Le dernier Duras que j'ai lu, avant Détruire dit-elle, ce sont ces exquis Petits chevaux de Tarquinia, un roman splendide, retenu, ténu & chantant. J'ai dû lire ça il y a un an et demi, deux ans et demi peut-être. C'était l'été, on ruisselait. (Trois ans et demi ?)

Depuis longtemps je me suis réconcilié avec Duras, mais ce fut long. Il a fallu passer par Pinget, Beckett en anglais, Gertrude Stein, par Isou aussi, et même peut-être qui sait par Breyten B. Alors je me dis que j'ai le droit de m'avouer déçu par Détruire dit-elle. Puis aussi je n'écris quasiment jamais le moindre mot de tous ces livres que je lis et que je lis même en me disant que je vais écrire quelque chose à leur sujet dans ce carnétoile et finalement je n'écris rien s'empilent les livres lus et même parfois cornés ou ornés d'une ou plusieurs feuilles de très petit format (A6, je dirais) où se trouvent des notes prises en vue de ces textes que je n'écris jamais dans ce carnétoile.

Les bouts de papier volants sont des feuilles A4 coupées en quatre, ça doit donc être du A6 oui.

Je n'ai encore rien dit de Détruire dit-elle. Je n'ai encore rien dit de ma déception en lisant Détruire dit-elle. Pourtant tout avait bien commencé. J'ai lu les trente ou quarante premières pages avant le concert de jazz de mardi soir. Séduit, porté par le rythme de cette histoire qui se dessinait.

Le soir, après le concert, avant la nuit, j'ai poursuivi. D'esquissée l'histoire prenait des contours plus précis. Le lendemain soir (après trop d'heures de minutes peut-être consacrées à autre chose, d'autres lectures, d'autres occupations (ce texte n'est-il pas aussi destiné au théâtre en ce qu'il faudrait le lire d'un trait?)), j'ai lu les quarante dernières pages, ce quadrille infernal de sentiments qui finit par aboutir à un quinconce inextricable. Et là déçu. Déçu si ça se trouve par trop de distance prise avec cette histoire (oui il aurait fallu lutter contre le sommeil mardi et ne pas repousser à mercredi la fin du roman) ou si ça se trouve parce que trop bizarres ou trop anticonformistes dans leurs désirs leur façon d'exprimer leurs désirs ces personnages n'ont pas su me toucher. J'ai eu aussi, sur la fin, le sentiment que l'écriture tournait plus à vide.

L'écriture de Duras a ceci de magique qu'elle est infiniment fragile et solide. De sa fragilité naît sa solidité, son pouvoir d'envoûtement. Mais une répétition de trop, une virgule qui se pose comme une goutte de rosée trop lourde sur une toile d'araignée, et terrible c'est le dessaisissement.

Toutefois les dernières pages, sur la musique, sont très belles.

Il y a la période majestueuse d'introït : "Avec une force incalculable, dans la sublime douceur, elle s'introduit dans l'hôtel." (Il me semble qu'une grande part du charme de cette phrase repose sur l'usage du déterminant la, plutôt qu'une, choix plus convenu, plus aisément compréhensible aussi.

Puis la période ramassée : "La musique recommence, cette fois dans une amplitude souveraine." (p. 136)

Enfin le recours au rythme binaire, en point d'orgue : "La voici en effet, fracassant les arbres, foudroyant les murs." (ibid.)

Avec ça je ne sais toujours pas pourquoi j'ai été déçu par Détruire dit-elle. Qu'importe quoi.

15:55 Publié dans Lect(o)ures | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : Littérature, écriture, Ligérienne

lundi, 26 février 2007

Mastiquez, m'astiquez

Cela fait quinze jours presque que je n'écris plus. Me dis que c'est normal, que je vais remonter la pente, revenir à la pointe, et j'ai même raté l'atelier de François Bon jeudi dernier, trop fatigué par ma journée de travail (neuf heures presque non-stop) et peu enclin à repartir pour un tour. (Pourtant, ce tour-là devait valoir le coup, avec Artaud qui n'est pas ma tasse d'étau (et justement !).) *

Quinzaine occupée par les images, surtout celles si vives de la mémoire enfouie. Du coup, toilettant le disque dur, je retombe sur de petites ébauches que je n'ai jamais publiées...

Comme celle-ci, du 14 septembre 2004 :

Le parfum de la pampa qui se dégage, exotiquement mais sans fausses fioritures, des premières pages de l’autobiographie de W.H. Hudson n’a rien de commun avec l’écriture louvoyante de Santiago H. Amigorena, dans son très passionnant work in progress, où se donne surtout à sentir, à ressentir, l'odeur du papier et la couverture, l’odeur que l’on peut imaginer de l’encre des anciens écrits que, parcimonieusement, l’auteur nous livre, et qui sont le fondement de son entreprise autobiographique. Outre l’origine rompue, sud-américaine, à laquelle ces deux textes renvoient constamment, qu’est-ce qui peut bien rapprocher ces deux textes – peut-être l’initiale H. médiane en leurs noms respectifs ?

Il se trouve que, lisant hier la Préface du Pléiade des Poèmes de Pessoa (par Robert Bréchon, qui vient briser l'allitération)**, je remarquai enfin que le "second exil" dont ne cesse de parler Amigorena dans les trois volumes à ce jour publié de son exceptionnelle autobiographie n'est autre qu'une référence à Pessoa. It was staring me in the face, really. What a nobodaddy I am !

* D'ailleurs, Simon pourrait prendre le relais, histoire de ne pas arrêter d'écrire seulement parce qu'il a dix-huit ans maintenant...

** Fini aussi Paysage fer, qui m'a donné foison, flopée d'idées, et un curieux volume de Messagier, Siège de la tirelire blanche, auquel goutte je n'ai compris.

13:15 Publié dans Lect(o)ures | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : Littérature, écriture, Poésie

mercredi, 24 janvier 2007

Nivescens hortus

Hic placidam niveo pectore pellit aquam...

(lilia non domina sint magis alba mea;

ut Maeotica nix minio si certet Hibero,

utque rosae puro lacte natant folia)

... alia concreti in pruinas aut coacti in nives aut glaciati in grandines...

Nix iacet, et iactam ne sol pluuiaeque resoluant,

indurat Boreas perpetuamque facit.

Quod nix pati non potest, quia non est tam solida, immo quia fusa est, et non per magnam altitudinem cadit sed circa terras initium eius est: ita non longus illi per aera sed ex proximo lapsus est.

......................... : calido non ocius Austro

nix resoluta cadit nec solem cera sequetur.

Dicitur spiritus etiam uentus, res apertissime corporalis, unde illud est in psalmis: Ignis, grando, nix, glacies, spiritus tempestatis.

Nivea plerumque membra sole fuscantur, et corpori pallor excedit.

Toto nix cedidit repente caelo :

albis spectat Horatius lacernis.

Cumque die noctuque Dominum deprecaretur, ut vivens plebem suam vastari non cernerit, per visum noctis apparuit ei angelus Domini, qui tam caesariem quam vestem in similitudinem nivis candidam efferebat, et ait ad eum...

18:30 Publié dans Lect(o)ures | Lien permanent | Commentaires (9) | Tags : Latin, Poésie, Littérature, Ligérienne

vendredi, 22 décembre 2006

By the Sea

Il y a un an précisément, il était question, dans ces pages, du roman d'Abdulrazak Gurnah dont je viens de découvrir qu'il avait été traduit en français, aux éditions Galaadé, et pas très bien, apparemment. (Mardi 19 décembre, aux étals de la librairie Le Livre, s'offrit à mon regard le nom, cher entre tous, d'Abdulrazak Gurnah. Mais, en feuillettant le roman, je trouvai la langue plutôt laide ou triviale, dans l'ensemble. Or, ce n'est pas là du tout l'effet de la prose de ce grand écrivain.)

Cela demanderait vérification plus ample.

16:10 Publié dans Lect(o)ures | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : Littérature, Ligérienne

mercredi, 22 novembre 2006

Le Misanthrope, revu par Martin Crimp

Deux collègues m'ayant recommandé de découvrir le dramaturge contemporain britannique Martin Crimp, je me suis (volontiers, ma curiosité étant grande) exécuté. Eh bien, ce n'est rien de rare. Si je m'arrête, pour aujourd'hui, à son adaptation du Misanthrope, on peut trouver cela rafraîchissant, bien fait, parfois astucieux. Mais enfin, cela n'invente pas grand chose, d'un point de vue strictement théâtral. Quant à la comparaison entre l'original et la copie, mieux vaut ne pas s'engager sur ce terrain glissant, car le moins que l'on puisse dire, c'est que Molière peut dormir tranquille...

La pièce a été créée en 1996 à Londres. On peut discuter et disputer à l'envi de la transposition dans le milieu contemporain des acteurs et des critiques de cinéma, comme, d'ailleurs, d'une Célimène américaine rebaptisée Jennifer et devenue star du porno soft... Il s'agit là d'un parti pris qui n'a rien de condamnable en soi. Ce qui me paraît, dans cette pièce, d'une grande pauvreté, c'est l'indigence de la langue. Crimp veut versifier, mais, comme il ne connaît pas le b.a.-ba de la prosodie de langue anglaise, le lecteur (et je suppute que ce doit être cent fois pire pour le spectateur, et pour les acteurs censés se dépêtrer de cette glu informe) n'y voit bientôt plus qu'une suite de rimes fausses et de vers sans rythme ni raison.

Par ailleurs, Crimp choisit de simplifier les relations de pouvoir et de séduction entre personnages, et en un sens qui me semble appauvrir les ambiguïtés de la pièce de Molière : ainsi, au bilan, Alceste n'est qu'une sorte de fou dérangeant, voire de bouc émissaire qui, tout en suscitant un certain malaise chez certaines des figures qu'il côtoie, s'échappe au grand soulagement de tous. Comme c'est du théâtre, fort heureusement, on imagine que cette pièce peut être nettement améliorée par les prestations d'acteurs. À lire, en tout cas, ce n'est pas folichon, d'autant que Crimp ne résiste pas à certains clins d'oeil vraiment appuyés et qui regardent plus du côté de l'autoparodie postmoderne la plus creuse que de l'intertextualité bien sentie. Ainsi, John (le Philinte de Crimp) lance, dès la première scène, au cas où le spectateur mettrait du temps à s'éveiller de sa torpeur :

I have to say that this so-called rage

would make more sense on the seventeenth-century stage.

And surely as a playwright you're aware

of sounding like something straight out of Molière.

(Plays, 2. faber & faber, p. 109)

My goodness, what a light-footed gait !

17:40 Publié dans Lect(o)ures | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : Littérature, Théâtre

mardi, 21 novembre 2006

Against the Day / Wizard of the Crow

Aujourd'hui paraît aux Etats-Unis le nouveau roman de Thomas Pynchon, Against the Day, un gros pavé très alléchant de plus de mille pages. Le titre, à lui seul, est au confluent de nombreuses références poétiques et philosophiques, sans même évoquer l'influence possible de Seize the Day, à la fois traduction anglaise du carpe diem horatien et titre d'un roman de Saul Bellow.

Je vais le commander, tout en sachant que j'ai d'autres colosses qui peuplent ma table de chevet, dont Wizard of the Crow, le dernier roman de Ngugi wa Thiong'o, dont j'ai commencé la lecture hier soir avant de m'effondrer entre les draps, et qui démarre très fort. J'avais quelques appréhensions, pour diverses raisons, mais il semblerait que les échos mitigés que le roman a reçus, tant auprès de l'éditeur américain, dans un premier temps, que des critiques, par la suite, aient été peu fondés... à moins que le texte ne s'effondre aussi après quelques pages (ou centaines de pages, car Wizard of the Crow avoisine les 800 pages, et l'essoufflement est un risque).

***********

Entre autres chantiers laissés en plan (ou plans laissés en chantier), il y a Le Livre des mines. (You're making a note of it just for yourself, lad !)

09:45 Publié dans Affres extatiques, Lect(o)ures, WAW | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : Littérature, Afrique

mercredi, 18 octobre 2006

Effondrements

Mardi. 21 h 51, après le 3ème but lyonnais.

À la paillasse, j'ai versé l'eau chaude dans la tasse où se trouve le sachet de Peach & Passionfruit (le dernier). I'm an old lady who watches a football game while reading a mind-blowing essay. Donc, revenu au canapé, j'écris ces lignes pour citer une phrase très brève, mais qui me plaît beaucoup, de Collapse, l'essai de Jared Diamond dont je viens de commencer la lecture : "Hence collapses for ecological or other reasons often masquerade as military defeats." (p. 13)

*******

Ce matin, j'ai eu une assez longue discussion avec C.W., étudiant qui est maintenant inscrit en deuxième année de master mais à qui j'ai fait cours dès sa première année (qui était aussi l'année où je découvris Tours et l'université : 2002-2003), puis en DEUG II (Littérature britannique), puis en licence (Postcolonial voices). Il envisage de travailler sur le Commonwealth du point de vue des institutions, et donc dans une perspective nettement historique. Il m'a dit avoir découvert Touraine sereine, à la faveur des autoportraits (la honte!) ; il croyait qu'il s'agissait aussi du titre d'un livre que j'ai publié.

05:50 Publié dans Lect(o)ures | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : Ligérienne

lundi, 27 mars 2006

Table de chevet

J’avais pris une photographie de ma table de chevet il y a deux semaines, peut-être, dans l’idée de poursuivre, sur la lancée de la table basse, avec l’empilement de livres qui orne en permanence les entours de mon lit – mais je ne la retrouve pas, alors qu’elle aurait formé un joli contrepoint à cette image-ci, prise hier (entre-temps, la pile a encore grossi). Mais il faudrait aussi parler des livres posés près du canapé, de ceux qui s’entassent sur le bureau, etc.

Ne sachant trop si les titres sont lisibles, ni les couvertures reconnaissables, j’attends de voir si certains ont l’œil vif ou l’esprit perspicace avant de donner de plus amples informations !

10:29 Publié dans Lect(o)ures | Lien permanent | Commentaires (11)

mardi, 31 janvier 2006

Notes astérisquées du billet précédent

** C’est une de mes vieilles blagues, qui sent fort saumâtrement son professeur de littérature. Serais-je sous l’influence, non de la cocaïne du traducteur Rimini (voir Ière partie du roman), mais du chapitre tennistique (III, 3) ?

*** Une Suze à minuit !? Oh, c’est une Suze métaphorique. L’iris de Suze, disons… celle qui m’a tapé dans l’œil…

**** Tu ferais mieux d’utiliser, la tienne, de gomme, eh scribouilleur à la noix*****.

***** Note pour le typographe. N’intervertissez pas gomme et noix, s’il vous plaît.

01:50 Publié dans Lect(o)ures | Lien permanent | Commentaires (1)

Alan : Pauls :: Le : Passé

C’est bien, que l’accès au WiFi soit indisponible, et d’avoir eu la flemme de descendre débrancher puis rebrancher la Livebox. [Solécisme que/de : on s’en fout ; continue.] Je pianote en haut, libéré du lien à la Toile, persuadé d’être détaché de l’œil de l’araignée.

J’ai avancé un grand coup, ce soir, dans un livre commencé jeudi 19*, acheté pourtant (sur la foi de critiques, mais surtout de la recommandation d’Enrique Vila-Matas) il y a trois mois, Le Passé du jeune romancier argentin Alan Pauls. J’ai déjà évoqué ici ma lecture de Wasabi. Je jette quelques bribes ici, aux deux tiers du roman (j’en suis à la page 471) ; jamais après, sinon, je n’écris ces billets.

Ça ne vaut pas tout le bien que l’on en dit. Je préférais ses deux textes brefs, nettement plus insurrectionnels, en un sens. Ce Passé-là en fait trop, s’attarde, s’enfle comme la grenouille de la fable, et même quand l’emphase est réussie… eh bien, le bœuf n’est pas le plus bel animal qui soit, tout de même. (J’ai belle gueule, de la ramener, avec mes métaphores dans le filet…**)

Demain midi, je compte déjeuner au Cap-Ouest. Rien à voir ? Ce n’est pas sûr.

Page 471 : j’en suis donc au long chapitre (III, 4) qui se veut un décrochage dans l’histoire de Rimini, en revenant sur la gestation d’une série d’œuvres du peintre mondialement connu (et fictif, bien entendu), Jeremy Riltse. Pour l’instant, j’ai préféré la première partie à la seconde, et la seconde à, par exemple, ce long chapitre vraiment ampoulé et qui appuie trop sur le pastiche. (Non, je préfèrerais une Suze, merci…***)

Il semblerait (toujours se méfier des traductions) que Pauls laisse aller son goût immodéré pour une période quasi proustienne, qui se décline parfois en longs balancements homériques assez savoureux. L’histoire me désarçonne : ce personnage qui va d’abandon en trahison, en se laissant aller à la déshérence depuis la brisure du couple idéal qu’il forma douze ans avec Sofia, s’enfonce, un peu comme le protagoniste du Voyage vertical de Vila-Matas, mas s’enfonce d’une façon dont l’auteur ne garde pas la maîtrise.

(Je ne picole pas, mais j’ai l’impression d’écrire n’importe quoi. Si vous y tenez, appelez la police.)

Je ne sais où ce radeau m’emmène. Enfin, j’ai embarqué il y a dix jours, je ne me déplais pas sur ces planches parfois râpeuses, et, même avec des réserves sur certains aspects de ce roman, j’ai des réserves de viande boucanée ; l’écrivain ne me laisse pas seul sur ce maudit rafiot. D’ici trois jours, la terminaison probable aura peut-être apporté son lot d’épiphanies, et, si j’ai la sève, on mangera tous ensemble la gommette****.

01:40 Publié dans Lect(o)ures | Lien permanent | Commentaires (1)

lundi, 30 janvier 2006

Eric Meunié, 6 : E, crime nié

[443 : où l’on songe à Perec, et puis non…]

Même avec sa phraséologie, le premier fragment 405 est d’une densité d’analyse, d’une limpidité aphoristique qui fait scintiller, comme un diamant entrevu, la double antithèse entre, d’une part, préoccupation et affranchissement, d’autre part prouesses et surprises. J’essaie de m’affranchir, ce qui n’est pas affranchir, et de me surprendre, ce qui est bien différent du rapport que j’entretiens avec vous, pâles solaires silencieux lecteurs.

17:35 Publié dans Lect(o)ures | Lien permanent | Commentaires (1)