lundi, 30 janvier 2006

(E)ric M(e)unié, 5 : Ricin ému

Le fragment 594 dit à merveille la sotte absorption dans laquelle choit l’auteur d’un carnétoile au cours d’une conversation. Pourtant, aujourd’hui dimanche, des amis sont venus déjeuner et pas une seule seconde je n’ai eu de pensée pour mes frétillements électroniques… ni pour les textes de Poésie complète.

Ce soir, je me rattrape.

16:35 Publié dans Lect(o)ures | Lien permanent | Commentaires (0)

Eric Meunié, 4 : Cire ni émeu

[457 : je n’ai pas fait exprès !]

Petit détail paratextuel sans aucune pertinence pour l’analyse du fragment – l’Eric batifolant et folâtre du fragment 457 ne serait-il pas le préfacier de Poésie complète, l’illustre Chevillard, dont je lis en parallèle le petit texte qu’il vient de consacrer à Gaston Chaissac ? Ou est-ce le prénom de l’écrivain, peut-être pas le je du fragment 457, qui se dédouble par ce sortilège vieux comme le monde ?

Ce n’est pas le fragment 754 qui offre la réponse.

15:35 Publié dans Lect(o)ures | Lien permanent | Commentaires (4)

Eric Meunié, 3 : Ire, une cime

[454 ou 545 : 91 blancs]

Deux fragments, dans ma lecture non achevée du recueil, m’ont agacé par leur côté facile. Est-ce une tentative de provocation ?

Ainsi du troisième fragment 422 : banalisation du viol ou platitude d’écrivain peu inspiré ? Le jeu de mots sur couvreur, bien falot, n’est plus à découvrir.

Ou du deuxième fragment 380 : on n’est jamais très loin du racolage, avec ce genre de petite chute prévisible et sans grande force ; du raccolage ? (N’y a-t-il pas une opération de bibliophilie, ou d’entretien technique des livres qui se nomme le recollement ?)

13:35 Publié dans Lect(o)ures | Lien permanent | Commentaires (2)

Eric Meunié (s), 2 : Murène sciée

[788]

Au pluriel. Pluriel, l’auteur se diffracte en tant de fragments. Son recueil n’est pas – le système compris puis absorbé par le lecteur – cet appauvrissement, ce chemin vers la brièveté ni le dépouillement. Ce dépouillement n’est qu’affaire de forme, ou plutôt d’organisation dans le volume. La passion des nombres, qui simplement donne sa structure au livre, forge des extases pour un arithméticien maniaque et amateur tel que moi, qui me surprends à admirer qu’il y ait deux fragments intitulés 393, trois intitulés 131, mais un seul fragment 262. J’ai dû me constituer (sans du tout m’y contraindre, le caractère machinal de ma maniaquerie faisant l’essentiel du travail) un ordre de lecture qui échappe à la catégorisation comptable qui, fruste, a présidé à la composition du recueil.

12:35 Publié dans Lect(o)ures | Lien permanent | Commentaires (0)

De l’art balistique des canapultes

Samedi, 17 h 30.

Mon fils, lorsqu’il joue avec son château fort (modèle réduit), persiste à dire canapulte, même lorsque nous le reprenons gentiment ; cela nous amuse, mais je pense que, dans son esprit, le mot “catapulte” n’a pas de sens étymologique identifiable, d’où cet apparentement probable à une série de mots mieux connus (canne à pêche, canard, que sais-je…)

De même, l’autre jour, il disait faire des trèfles au lieu de faire des tresses. Cela me passionne, car c’est justement sur ce genre de matériau verbal que Leiris a fondé les quatre volumes de La Règle du jeu, et Biély son Kotik Letaïev, un des livres qui m’ont le plus impressionné.

……………

En écoute : « Muhu » (Ernst Reijseger). Album Green Dolphy Suite, par le Double Trio (Enja Records, 1995)

01:10 Publié dans ... de mon fils, Lect(o)ures, Words Words Words | Lien permanent | Commentaires (3)

dimanche, 29 janvier 2006

Temps de chien (Nganang)

Temps de chien s'inscrit dans une tradition africaine clairement balisée : il y est question d'un quartier populaire et misérable, Madagascar, situé dans les faubourgs de Yaoundé, et de la vie de ses habitants. Les thématiques habituelles du roman suburbain s'y trouvent : misère, alcoolisme, mélodrames hauts en couleur, corruption politique. C'est, par ailleurs, un conte philosophique ; on y trouve un narrateur candide et observateur, dont le regard s'affine progressivement jusqu'à devenir cynique. Pris entre ces deux traditions (réalisme social, conte philosophique), Nganang ne tranche jamais, ce qui fait la force de son livre.

En donnant la parole à un chien, Nganang prenait de nombreux risques, mais le roman évite les écueils en ne sombrant jamais ni dans l'anthropomorphisme, ni dans des jeux linguistiques faciles. Tout en accordant une grande importance à la palabre, Nganang ne multiplie pas les “indigénismes”. Tout, dans l'écriture, est question de dosage : à cet égard, ce livre est un modèle.

Bref, Temps de chien, qui avait tout, a priori, pour être un roman raté, est un roman merveilleusement réussi.

Le narrateur est un être à part, à l'identité indéterminée ; il erre et déambule dans les “sous-quartiers” ; il vit dans un monde où la violence politique fait incessamment irruption… Autant le dire, et malgré les différences majeures séparant ces deux livres, Temps de chien fait penser à La Route de la faim de Ben Okri. Certes, il manque la dimension imaginaire et épique, si caractéristique du romancier nigérian, mais Nganang développe la même approche des questions politiques. Ainsi, dans le premier chapitre, la scène du suicidaire appelle la comparaison : même regard pseudo-objectif, même mythification. Mimi Minor rappelle Madame Koto. Mboudjak est, comme Azaro, partagé entre l'identification au “Nous” de la foule et l'aventure en solitaire : “Mes aboiements embaumaient le chaos des hommes. Je ne savais plus ce que je disais. J'étais pris dans le mouvement, moi aussi.” (p. 64). Ainsi, le texte, vertueux et voltairien, tombe incidemment dans le délire, dans la parole folle, les “étiennements bancals” (p. 71). Le discours policé de Mboudjak, chien philosophe et observateur cynique, est sans cesse gagné par une langue subversive et envahissante.

Le discours canin se développe alors dans l'interstice périlleux qui sépare, d'un cheveu, la raison de l'exubérance. Romancier, le chien Mboudjak voudrait se garder des mots, notamment de ceux de Panthère, un vieillard palabreur et hâbleur. Pari-paradoxe difficile à tenir :

Réalisme garder : c'est le mot d'ordre. Mais, quand le matériau vire au désordre, ‘on va faire comment, alors?’ (c'est la traduction, proposée en note dans le roman, de “bia boya alors?”).

Je recherchais dans la viande du monde la dureté de l'os, la partie la plus sûre du festin de la vie, et il faisait danser ses hallucinations dans la rue. Réaliste, il me fallait être: réaliste. Et il inventait visiblement la réalité des choses selon sa convenance! Un manipulateur du réel, le petit vieux était. Mais voilà: bia boya alors? Avec ce petit vieux, oui, surtout avec lui, la cour du bar de mon maître devenait une natte de paroles, un entrecroisement de commentaires, un bouillonnement d'emphases, une explosion continuelle de superlatifs, un perpétuel défi de grandeur, oui: une somme de mille folies s'entrechoquant. (p. 110)

Se méfier des discours ne signifie pas, pour autant, abandonner le style. Au contraire. Nganang invente une palette étonnante de variations stylistiques, de l'usage immodéré et savoureux des notes (qui deviennent par instants partie intégrante du récit, cf p. 78) à la construction d'échos secrets :

Des rires fusèrent ci et là. Parfois une voix admiratrice crissait. Je n'y prêtais pas attention. Je me voyais nu dans la rue. Ma maîtresse, elle, devait être aux nues. Elle avait sa vengeance sur tous ceux-là qui jamais n'avaient vu en elle rien d'autre qu'une vendeuse de beignets, me disais-je. (p. 103)

Temps de chien pose, comme tous les grands romans africains, la question de la fiabilité des signifiants. Perdu, au début du livre II, dans les sous-quartiers, Mboudjak cherche son maître, Massa Yo. Un coq lui apprend alors qu'il y a “des milliers de Massa Yo dans Yaoundé, et que lui seul en connaissait déjà six” (p. 189).

De façon plus intéressante, lors d'une altercation entre une femme et un vendeur d'arachides, les mots du lexique sont réduits (ou élevés?) à un sens performatif, sans aucun rapport avec leur signifié :

“ — Toi, tu es une bordelle de ton état, dit le vendeur d'arachides.

— Energumène, dit la femme en sevrant son gosse pour mieux répondre.

— Bordelle ! dit encore le vendeur d'arachides.

— Abracadabra ! dit la femme.

— Bordelle ! ” insista le vendeur d'arachides.

Et l'autre sortit le mot du siècle : “Anticonstitutionnellement ! ” (p. 221)

Le mot du siècle n'est pas seulement le plus long du dictionnaire : il prend un tout autre écho dans un contexte de dictature…!

Nganang multiplie ainsi les scènes à mi-chemin du burlesque et de la satire politique, comme lors de la tentative de suicide d'une femme sous un bus à l'arrêt (pp. 204-206), ou du retournement de situation invraisemblable qui permet à un homme pourchassé par tous de devenir “le miraculé du marché” (pp. 228-229). Le roman se termine pourtant sur une note forte, puisque c'est l'assassinat de Takou, gamin des rues et fils du Docta, par le Commissaire, qui donne le signal de l'émeute, “main de rage” (p. 293) et “rumeur régicide de la rue” (p. 295). La dimension mythique, que l'on croyait bannie du récit, prend alors le relais pour s'imposer et donner a posteriori tout leur sens à plusieurs scènes-clefs du livre. Ainsi, les personnages, miteux ou pathétiques, sont transfigurés le temps de l'émeute, en particulier le Docta, devenu père “soudain avec la mort de ce gamin qui lui avait été jadis abandonné” (p. 286).

Temps de chien est un grand roman critique, tant du point de vue de la satire politique — toujours judicieuse, jamais appuyée — que de la liberté laissée au lecteur : de nombreuses pistes restent ouvertes, et c'est au lecteur, in fine, d'opter pour le point de vue “réaliste” — maintes fois réaffirmé, quoique de façon ambiguë — ou pour une lecture plus idéologique. En des temps où le roman contemporain s'abîme souvent dans un collage superficiel saluant “la fin des idéologies”, c'est faire œuvre salutaire que de proposer, comme Nganang, un livre de cette trempe, qui n'est ni un pamphlet ni une belle coquille vide.

NGANANG, Patrice. Temps de chien. Paris, Le Serpent à plumes, 2001, 304 pp.

(Article originalement publié en 2001 sur le site Exigence Littérature.)

10:55 Publié dans Affres extatiques, Lect(o)ures | Lien permanent | Commentaires (8)

samedi, 28 janvier 2006

Calgary

[En écoute : « Bosnia », de Mark Dresser, par le Double Trio (album Green Dolphy Suite. Enja, 1995. ENJ 9011-2 – un disque fétiche qui depuis longtemps m’accompagne).]

*******

Le Magazine littéraire du mois de février publie une partie de la fin inédite de Gros-Câlin, roman de Romain Gary qu’il publia sous le pseudonyme d’Emile Ajar (avant le coup de jarnac que constitua La Vie devant soi). Je n’ai pas lu ce roman, et ne prétends donc pas donner mon avis sur la version publiée, dont cette fin inédite n’est qu’une variante. Mais ce qui est patent, à lire ces quelques pages, c’est que cela ne va pas changer mon opinion, formée il y a longtemps en bâillant, que Romain Gary n’était pas un grand écrivain. Que de pauvreté ! que de fades redites !

Je crains que certains des lecteurs de ce carnet n’avalent leur chapeau, ne bondissent au plafond, avant de m’expliquer 1) pourquoi j’ai tort 2) qu’ils ne remettront plus les pieds en Touraine sereine*.

Soyons clairs : je ne demande qu’à avoir tort. Dois-je donner sa chance à Gros-Câlin, ou à tout autre Ajar/Gary ?

* … auquel cas je me prosterne et retirerai cette fâcheuse note**.

** Evidemment, ne l’écoutez pas : il n’en fera rien.

16:23 Publié dans Jazeur méridional, Lect(o)ures | Lien permanent | Commentaires (3)

dimanche, 22 janvier 2006

… le miracle de la transsubstantiation…

Je parle ici des mines classiques, de celles faites de graphite qui sont la moelle épinière des crayons courants. Mais il y a aussi celles des crayons de couleur, d’une pâte plus tendre et plus grasse et quasi argileuse ; celles des crayons Conté, rêches, bruyantes sur le papier, et qui sont d’authentiques charbons ; celles enfin de cette répugnante invention qu’on appelle « crayon-encre », qu’il faut humecter avant de s’en servir, et qui laissent sur la langue un petit goût amer, sur les lèvres des traces violacées, teinte chimique entre toutes, emblématique des évêques, en raison peut-être des étranges réactions qu’opèrent entre terre et ciel les grands princes de l’église, chefs de ces immenses laboratoires de pierre où est censé s’accomplir tous les jours le miracle de la transsubstantiation.

Michel Leiris. “Perséphone”. In Biffures (La Règle du jeu I). Paris : Gallimard, 1948. Réédité en « L’Imaginaire », 1975, pp. 107-108.

18:30 Publié dans Le Livre des mines, Lect(o)ures, Mots sans lacune | Lien permanent | Commentaires (0)

samedi, 14 janvier 2006

Arétin dans toute sa bouffissure ?

"Ah ! il aurait fallu nous montrer, dans toute la beauté de sa honte, dans toute sa bouffissure sanglée de velours blanc, glorieux et obscène, pourri de débauches et de talent, commodément installé dans le mépris pour insulter, donnant le premier exemple d'une de ces situations d'infamie qui s'affermissent en durant parce que la boue durcit, bravant et bavant, polygraphe et pornographe, ruffian de tableaux et courtier de filles, cet Arétin si complet que les plus parfaits gredins de notre tout dernier bateau suivent encore le sillage de sa gondole : car il ne leur a rien laissé à trouver, ni la goujaterie historiée, ni les grâces stercoraires; car il a tout inventé, depuis le système de faire crier ses articles dans la rue avec des titres sensationnels jusqu'à celui de toucher aux fonds secrets, depuis l'art de faire resservir les vieilles chroniques en les démarquant jusqu'à celui de ne jamais applaudir un homme que sur les joues d'un autre ! " (Edmond Rostand. Discours de réception à l'Académie Française, le 4 juin 1903)

21:55 Publié dans Lect(o)ures, Words Words Words | Lien permanent | Commentaires (2)

vendredi, 13 janvier 2006

Note n° 1010 : Un poème d'Emile Verhaeren...

... offert par Joye (dont j'ai traqué les contributions au site Langue française, mais aussi les idées de Gifts for teachers...) dans le cadre du jeu des pierres blanches :

Les menus faits, les mille riens

Les menus faits, les mille riens,

Une lettre, une date, un humble anniversaire,

Un mot que l'on redit comme aux jours de naguère

Exalte en ces longs soirs ton coeur comme le mien.

Et nous solennisons pour nous ces simples choses

Et nous comptons et recomptons nos vieux trésors,

Pour que le peu de nous qui nous demeure encor

Reste ferme et vaillant devant l'heure morose.

Et plus qu'il ne convient, nous nous montrons jaloux

De ces pauvres, douces et bienveillantes joies

Qui s'asseyent sur le banc près du feu qui flamboie

Avec les fleurs d'hiver sur leurs maigres genoux,

Et prennent dans la huche, où leur bonté le cèle,

Le pain clair du bonheur qui nous fut partagé,

Et dont, chez nous, l'amour a si longtemps mangé

Qu'il en aime jusqu'aux parcelles.

En écoute (paradoxale) : "Le Roi" de Georges Brassens

12:50 Publié dans Lect(o)ures | Lien permanent | Commentaires (0)

jeudi, 12 janvier 2006

À corps écrit

Il y a, ces derniers temps, une raréfaction des textes, en ce carnétoile, au profit des seules images. Heureusement, la fréquentation accrue de nouveaux lecteurs apparemment survoltés ou inspirés compense cela, car vos commentaires, à tous, enrichissent ces pages de mots, de réflexions, de remarques, de formules souvent bien trouvées, judicieuses, et qui y mettent du baume.

Je lisais hier la fin du chapitre « Alphabet » dans Biffures (Michel Leiris toujours !), et remarquais comment mon rapport aux mots est à la fois très proche et totalement distinct de celui du grand maître. Serais-je maniaque sans la rédemption du mysticisme ?

L’influence de mes lectures entrefiliennes * sur mes pensées et mes raisonnements commence à devenir inquiétante, et je me dis qu’il faudrait que je restreigne le temps quotidien consacré à ces carnets : en effet, tel passage me semblait mériter d’être cité ici dans telle perspective – tel autre, relatif au triangle, instrument de musique dont il est rarement question en littérature, me rappelait une note publiée par Simon à ce même propos naguère.

Pour ce qui est du temps englouti par mes arachnéens titubements sur la grande toile électronique, cela est, depuis une semaine, plutôt préoccupant. (Ecrivant ces mots, je suis plus encore absorbé.) Je dois constituer – je pense – une sorte d’emploi du temps de mes tâches, me tenir à l’une, rébarbative et comptable, que je diffère depuis trop longtemps, avant de reprendre plus avant et plus massivement l’écriture ici – puis partager harmonieusement mon temps entre mes activités professionnelles, au ralenti ce semestre, mon grand projet à achever avant l’été (la traduction du dernier roman de Nuruddin Farah (le contrat est signé)), et ces carnets. Pour la traduction, j’établirai un emploi du temps qui commencera au lundi 23 janvier. D’ici là, je dois encore rencontrer moult étudiants pour divers problèmes, régler des questions d’emploi du temps (l’enfer recommence), assurer une permanence au Salon d’Information des Lycéens de Rochepinard le vendredi 20, etc.

Autant dire qu’il vous faudra, quelque temps, vous contenter surtout de photographies, notamment les chenonciennes, dont je n’ai pas fait le tour.

* néologisme stupide pour ne pas dire « sur Internet ».

18:00 Publié dans Ecrit(o)ures, Lect(o)ures, Moments de Tours, Words Words Words | Lien permanent | Commentaires (3)

mercredi, 04 janvier 2006

Double coup double

Je cherche une citation précise de Hervé Guibert, dans L'Image fantôme, et je tombe sur celle-ci, plus belle encore :

Mon désir va vers les personnages qui entrent intrusément dans le cadre familial. ("Photo animée", p. 50)

Je le parcours. Le pré reverdit de son encre noire, encore. Il faudrait citer chaque phrase de ce livre. Voilà, enfin, celle que je promis de recopier dans ce carnet de toile :

Les photos que je trouve bonnes, moi, sont toujours les photos loupées, floues ou mal cadrées, prises par des enfants, et qui rejoignent ainsi, malgré elles, le code vicié d'une esthétique photographique décalée du réel. ("Inventaire du carton à photos", p. 40)

Voilà une citation, qui, outre réparer un oubli, devrait contribuer à un débat.

Le pouvoir immanent des livres

Peut-être je ne les ouvrirai pas, mais peut-être aussi leur présence (petit entassement à mes pieds) s'insufflera-t-elle dans mon imagination. Je crois à ce pouvoir immanent des livres, il faut parfois les laisser clos pour qu'ils disent leurs secrets.

(Hervé Guibert. Voyage avec deux enfants. Paris : Minuit, 1983, p. 27)

15:40 Publié dans Lect(o)ures | Lien permanent | Commentaires (0)

Croisement / croisades

Je doute que la blogosphère - et même cette infime partie que constitue mon maigre lectorat - soit principalement composée de personnes qui connaissent le bulletin municipal de ma cité, originalement baptisé Tours.infos. Toutefois, je ne résiste pas à l'envie qui me tenaille de vous faire part des titres respectifs de deux "brèves" situées l'une à la suite de l'autre dans le n° 71 de cet étonnant canard :

La galette des rois des aînés

Obésité infantile : le dépistage

*************************************

Par ailleurs, j'ai reçu récemment, par le service des livres d'occasion du site américain de la Fière Amazon(e), un exemplaire d'After Theory de Terry Eagleton, et le dernier roman paru d'Abdulrazak Gurnah, Desertion (que j'ai commencé de lire et qui est superbe). Il s'agit de deux vendeurs différents, qui m'ont tous deux "refourgué", sans aucun scrupule, semble-t-il, des ouvrages portant, de manière patente, la mention suivante :

This is an uncorrected bound proof. It is not for sale and should not be quoted without comparison with the finished book.

Autrement dit :

Ce livre constitue le jeu d'épreuves finales sous forme reliée. Sa commercialisation est interdite. Pour le citer, il faut se référer à l'édition définitive.

Cela ne me gêne pas tellement, en soi, que les libraires fraudent, d'autant moins que ces éditions seront peut-être un jour recherchées et qu'elles auraient alors une valeur bibliophilique (je n'y connais rien et j'en doute). Mais, outre la question de principe, il se trouve que je suis, de par ma profession, appelé à avoir besoin de citer ces ouvrages : le dernier point, qui est mis en relief dans la troisième phrase de ma traduction, marque à quel point le fait que j'aie acheté (assez cher, car le montant exorbitant des frais de port compense intégralement le prix dérisoire du livre d'occasion) ces éditions ne me permet pas de travailler dans de bonnes conditions. Je tiens à signaler que c'est la première fois que cela m'arrive, mais deux fois coup sur coup, c'est violent.

Pour clore sur cette anecdote, je tiens à signaler que la page 54 de l'ouvrage de Terry Eagleton est entièrement blanche, ce qui, à lire la fin de la page 53 ("this downtrodden, long-despised class of men and women") et le début de la page 55 ("set of beliefs as a whole.") , n'est pas délibéré ! Si j'étais d'humeur oulipienne, je pourrais me lancer à essayer d'inventer la page manquante. Mais je crois que je vais tout simplement photocopier le passage dans un exemplaire de bibliothèque... si la pagination n'en est pas trop différente !

14:15 Publié dans Lect(o)ures, Moments de Tours, WAW | Lien permanent | Commentaires (0)

Réveillon apollinien, et après... ?

La nuit du Réveillon, je l'ai passée dans des débuts d'insomnie, avec pour compagnie le tome I des Œuvres en prose de Guillaume Apollinaire, relisant certaines pages - qui m'ont paru toujours aussi fortes - de L'Enchanteur pourrissant, lisant - pour la première fois - le décevant et si vieilli Poète assassiné, lisant plusieurs contes (intéressants) de L'Hérésiarque & Cie, parcourant deux des Trois Don Juan que je n'avais pas lus, et qui ne sont rien d'autre qu'une pochade compilée... d'où il ressort que, malgré les efforts rhétoriques des spécialistes, et de l'auteur de l'édition en Pléiade, Apollinaire était, dans l'ensemble, un assez piètre prosateur, comme il est, d'ailleurs, des pages manquées dans ses poèmes.

La nuit qui vient de s'écouler, étouffant d'un mal de gorge renouvelé, et hanté par des musiques, des visions, des souvenirs, je l'ai passée sur le canapé, ne pouvant m'endormir, lisant certains des textes épars rassemblés par Caio Fernando Abreu dans ses Brebis galeuses (traduites posthumément aux éditions Corti). Etrange écrivain, que je ne connaissais pas. Parfois, je me demande si ses bizarreries sont liées à la traduction, ou à de réelles idiosyncrasies de style.

(La traductrice est Claire Cayron, dont il a déjà été question sur ce carnétoile, au cours d'un échange avec Alina. D'ailleurs, l'éditeur mentionne en début d'ouvrage la liste des "traductions de Claire Cayron", mais nullement les autres œuvres d'Abreu, ce qui me semble aller un peu loin, tout de même, dans la préférence accordée au traducteur. Le plus amusant est que l'on comprend fort vite, par les notes de bas de page, que de nombreux textes et romans d'Abreu sont traduits chez d'autres éditeurs ; c'est d'autant plus amusant que c'est la traductrice qui est l'auteur des notes, d'où le soupçon qui se porte alors sur l'éditeur, qui ne semble pas vouloir faire de publicité pour ses concurrents. Rien de commun, indeed...!)

Il y a, dans l'un des premiers textes, la merveilleuse image de la grand-mère tricotant un chandail qui finit par recouvrir le sol de la maison. Dans le fragment intitulé "Introduction à Passo de Guanxuma", l'image qui sert de description originelle est celle des quatre points cardinaux qui servent à distinguer les quatre points d'entrée (ou de sortie) de cette ville imaginée par Abreu et qui, à ce que je comprends, sert de décor à plusieurs de ses romans. Les quatre points cardinaux sont représentés par les quatre pattes d'une araignée fabuleuse : là encore, l'erreur entomologique, grossière, est-elle délibérée ou non ? J'en suis réduit à supposer que oui.

08:07 Publié dans Hors Touraine, Lect(o)ures | Lien permanent | Commentaires (7)

lundi, 02 janvier 2006

Apollinaire, Don Juan des Flandres

Le pied fleuri de Daphné suit la trace des premiers émois. Ce petit roman n’est pas un roman. Ce libertin ne se repentit pas. Cet autre, là, n’agit pas à rebours. Ces fleurs ne pourrissent pas, car la famille ronfle ses prières.

…………

Et ce volume de la Pléiade était le seul, avec son compagnon le tome II des proses, à être resté dans la maison de mes parents.

22:10 Publié dans Lect(o)ures | Lien permanent | Commentaires (0)

dimanche, 25 décembre 2005

Découragement, cynisme, béatitude

“I abhor poems. I read them and teach them and abhor them. I even write some. I teach them to students (of course not my own bits of offal, for God’s sake) and squeeze what I can out of them, make them laconic when they are verbose and posturing, wise and prophetic where they are clumsily speculative. They say nothing so elaborately, they reveal nothing, they lead to nothing. Worse than wall-paper or a notice outside the departmental secretary’s office. Give me a lucid bit of prose any day.” (Abdulrazak Gurnah. By the Sea. Bloomsbury, 2001, p. 74)

..........

Le feu brûle dans l’âtre, mais aujourd’hui, la brume persistant, la chaleur ne se répand pas comme une traînée de poudre. Depuis trois jours, le salon achevait sa course à 22°2 précisément, au moment du coucher du soleil, entre cinq et six, puis se maintenait à cette température avant de sombrer légèrement, de faire résonner à nos oreilles la cendre duveteuse des bûches consumées. Je sourcille, les mots mûrissent. Pour que toute la maisonnée s’embaume d’une chaleur si douce au toucher, il faut bien qu’il fasse un peu trop chaud près de l’âtre. Ce sont les plaisirs délicats des jours difficiles qui passent. La braise rougeoie sombrement, comme l’habit radieux de l’Arétin dans le célèbre portrait du Titien. J’écarquille les yeux, avec circonspection.

(C'était jeudi matin, vers neuf heures.)

17:35 Publié dans Lect(o)ures | Lien permanent | Commentaires (4)

samedi, 24 décembre 2005

Pluie jaune

« Le temps est une pluie patiente et jaune qui éteint doucement les feux les plus violents. Mais il est des brasiers qui brûlent sous la terre, des crevasses de la mémoire si sèches et profondes que jusqu’au déluge de la mort ne suffirait pas, quelquefois, à les faire disparaître. On essaie de s’habituer à vivre avec ces plaies, on amasse silence et rouille sur le souvenir et quand on croit qu’on a tout oublié, il suffit d’une simple lettre, d’une photographie, pour faire éclater en mille fragments la dalle de glace de l’oubli. » (Julio Llamazares. La pluie jaune. Traduit par Michèle Planel. Verdier, 1990, p. 54)

17:00 Publié dans Lect(o)ures | Lien permanent | Commentaires (4)

vendredi, 23 décembre 2005

Images de la folie et du monde fœtal

“His relatives took everything even before he was born, shared it all out between them while he was still contentedly rocking in his amnesiac broth, wrapped tight in his amniotic caul. He was born after his father’s death, an orphan, and his male relatives took what there was and shared it between them while he was still pending, leaving nothing for him. Not even a length of cloth for a shroud, as older people used to say.” (Abdulrazak Gurnah. By the Sea. Bloomsbury, 2001, p. 178)

...

« longue nuit où pour la première fois la folie déposa ses larves jaunes dans mon âme » (Julio Llamazares. La pluie jaune. Traduit par Michèle Planel. Verdier, 1990, p. 50)

11:55 Publié dans Lect(o)ures | Lien permanent | Commentaires (0)

jeudi, 22 décembre 2005

Dit de mémoire

« Nous croyons parfois avoir tout oublié, que la rouille et la poussière des ans ont désormais complètement détruit ce que nous avons un jour confié à leur voracité. Mais il suffit d’un son, d’une odeur, d’un contact furtif et inopiné pour que soudain, les alluvions du temps tombent sur nous sans compassion et que la mémoire s’illumine avec la brillance et la fureur de l’éclair. » (Julio Llamazares. La pluie jaune. Traduit par Michèle Planel. Verdier, 1990, p. 33)

...

“I want to look forward, but I always find myself looking back, poking about in times so long ago and so diminished by other events since then, tyrant events which loom large over me and dictate every ordinary action. Yet when I look back, I find some objects still gleam with a bright malevolence and every memory draws blood. It’s a dour place, the land of memory, a dim gutted warehouse with rotting planks and rusted ladders where you sometimes spend time rifling through abandoned goods.” (Abdulrazak Gurnah. By the Sea. Bloomsbury, 2001, p. 86)

10:40 Publié dans Lect(o)ures | Lien permanent | Commentaires (3)

mercredi, 21 décembre 2005

Le calendrier n’a pas disparu

Le calendrier n’a pas disparu ; Simon, tu exagères.

Le temps, non plus, ne s’est pas évanoui. Le temps de l’écriture a pris la peine d’une pause bienvenue. Pourtant, ce n’est pas le travail qui manque, et sans doute aussi m’étais-je meurtri à continuer d’écrire – c’est-à-dire, plutôt, à continuer de jeter des fragments imparfaits, dans l’épuisement et la nonchalance.

Le temps n’a pas disparu. Un soleil radieux règne dans ces contrées, avec de froides nuits et de belles journées. Le repos – de trimer en ramassant les feuilles ! Des monceaux de copies aussi m’attendent, chaudement assemblées dans les soufflets de mon cartable. Je préfère entretenir les bûches sifflantes d’un âtre bienveillant.

Derrière une baie baignée de soleil, le dos presque calciné – comme lorsque nous recevions hier soir des amis de mon beau-père, et que j’étais dos à la cheminée crépitante –, j’écris, ayant décidé de ne pas laisser passer, tout de même, ce premier jour (officiel) d’hiver, et, dans tous les cas, le solstice.

………

La plume vaut-elle le balai à gazon ?

………

Il règne un vague-à-l’âme difficile ; seuls les pinsons du Nord peuvent me comprendre, eux qui piétinent les graines de tournesol, entre les soubresauts des mésanges bleues et les piaillements frénétiques des charbonnières. Pas de verdiers cette saison, mais un gros-bec nous fait, de temps à autre, l’honneur de sa présence. Il faut écrire comment le temps passe, au moins sous ses aspects les plus agréables.

J’ai embarqué à bord d’un navire, la nef des fous où se complaisent les souvenirs. L’âme suit ici, depuis dimanche, un cheminement douloureux. J’ai relu By the Sea, qui, dans le prolongement d’Amriika, a déroulé ses enrubannades et fleuri ses feux d’artifice. La pluie jaune, maintenant, correspond mieux à mon état d’esprit, et à mes journées. Quand la bûche siffle, il faut laisser se figer la souffrance. Ainsi, elle est plus douce. On ne dort jamais deux fois dans les mêmes bras.

………

L’encre des vaisseaux vaut-elle le sang des valves de mémoire ?

………

Je vous parle de ma mémoire, mais les souvenirs des uns et des autres ne crépitent jamais de la même façon. C’est ce que, jadis, j’aurais voulu nommer la mêmoire ; c’est là une écriture dont je n’ai jamais pris le temps.

Pourtant, indubitablement, le calendrier n’a pas disparu.

14:25 Publié dans Ecrit(o)ures, Hors Touraine, Lect(o)ures | Lien permanent | Commentaires (0)

lundi, 12 décembre 2005

Récréation

« Toute la création est fiction et illusion. La matière est une illusion pour la pensée ; la pensée est une illusion pour l'intuition ; l'intuition est une illusion pour l'idée pure ; l'idée pure est une illusion pour l'être. Dieu est le mensonge suprême. »

(Fernando Pessoa. Traité de la négation.)

............

N.B. : Encore le même lien temporel entre cette note et la précédente.

20:50 Publié dans Lect(o)ures | Lien permanent | Commentaires (10)

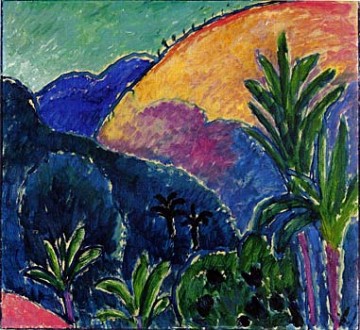

Est-ce ce palmier-là ?

" De nouveau à la F.I.A.C., hier soir, avec Jean et Philippe. Beaucoup de choses m'avaient échappé dans la cohue de l'inauguration, et par exemple un paysage avec un palmier de Jawlensky, de 1914 semble-t-il, qui est certainement pour moi la merveille de la foire, l'objet de fantasme par excellence, comme l'Udalzowa de chez Gmurzynska, l'année dernière."

(Renaud Camus. Journal Romain (1985-1986). 11 décembre 1985)

19:35 Publié dans BoozArtz, Flèche inversée vers les carnétoiles, Lect(o)ures, Words Words Words | Lien permanent | Commentaires (0)

samedi, 10 décembre 2005

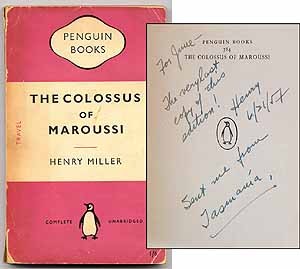

Le Colosse et le manège

Vous qui connaissez le colosse

Vous qui êtes au paradis

Auprès des mondes refroidis

Souvenez-vous de nos amours

Et des portraits en ronde-bosse

12:24 Publié dans Ecrit(o)ures, Lect(o)ures, Words Words Words | Lien permanent | Commentaires (2)

vendredi, 09 décembre 2005

Mensonge & vérité

"Or comme la vérité est constante et pareille au carré parfait qui est toujours sur son cube, aussi le faux est ondoyant et divers, et est susceptible de plus de différentes formes, que la matière première ou le Protée des poètes. Ce qui est cause que ces auteurs qui aiment la vanité et suivent le mensonge diversifient leurs ouvrages en autant de façons qu'il leur plaît, cette variété ne servant pas d'un petit attrait à ceux qui sont passionnés de semblable lecture."

(Jean-Pierre Camus. Préface des Evénements singuliers, 1628.)

17:24 Publié dans Lect(o)ures | Lien permanent | Commentaires (0)

jeudi, 08 décembre 2005

22

Un beau gars de Champchevrier

Courait tout comme un lévrier :

"Je cherche, tel Saccard,

L'artiste des Rougon-Macquard,

Car je sais bien que L'Oeuvre y est."

20:43 Publié dans Album de limericks ligériens, BoozArtz, Lect(o)ures | Lien permanent | Commentaires (2)