jeudi, 16 février 2012

Des sonnets romains de Belli

J’ai lu l’été dernier – et ne m’avise qu’aujourd’hui d’en dire quelques mots – un roman d’Anthony Burgess qui s’intitule ABBA ABBA. Il n’y est pas question de l’insupportable groupe scandinave aux mélodies dégoulinantes de nullité, mais de la forme conventionnelle de notation des rimes embrassées dans les quatrains du sonnet dit pétrarquiste. Il se trouve que je me rappelle très mal l’intrigue, les péripéties, etc. Autant dire que ce n’est pas un texte inoubliable. Roman qui brode sur l’improbable rencontre, à Rome, entre Keats et Giuseppte Gioacchino Belli, il vaut surtout pour la découverte du dénommé Belli, donc, auteur d’une œuvre monumentale, une somme de sonnets (2279 si l’on en croit le répertoire exhaustif) en dialecte romain. Savoureux et d’une grande violence, je n’ai pris le temps de les découvrir – par l’intermédiaire d’une édition bilingue qui en propose un florilège et s’intitule Rome, unique objet…– ou Les Sonnets clandestins – que récemment. Or, Burgess propose, dans la deuxième partie de son livre, la traduction anglaise de quelque 71 de ces sonnets aussi truculents que rabelaisiens sur des sujets religieux. L’été dernier, j’avais dû faire des recherches sur Internet, car, en lisant ABBA ABBA, on peut tout à fait s’imaginer que Burgess invente de toutes pièces ce Belli (qu'un des sites qui lui sont consacrés qualifie de "plus grand poète italien de tous les temps", ce qui est de tout de même bien exagéré).

Afin de donner un exemple, j’ai choisi de reproduire ci-après la traduction du sonnet 330 (329 d’après l’édition des Belles Lettres), « La Nunziata ». Il est assez évident que le traducteur français, Francis Darbousset, est beaucoup plus proche de l’original que Burgess, qui a choisi une métrique, une syntaxe et un lexique beaucoup plus « nobles », ou – en tout cas – moins abrupts. Dans ce poème, Burgess restitue très astucieusement, en revanche, le jeu de mots oiselet/sexe. Plus curieux, Burgess respecte le schéma CDECDE des tercets (fidèle en cela au titre même de son livre, qui met l'accent sur les contraintes spécifiques du sonnet italien), alors que Darbousset, lui, est beaucoup plus libre dans le choix des rimes, jusqu’à traduire le concetto final au moyen d’un distique de rimes plates, structure caractéristique du sonnet… shakespearien ! Pour être assez paradoxal d'un point de vue formel, ce choix, comme on le verra, est très efficace.

La Nunziata

Ner mentre che la Verginemmaria

se magnava un piattino de minestra,

l’Angiolo Grabbiello via via

vieniva com’un zasso de bbalestra.

Per un vetro sfasciato de finestra

j’entrò in casa er curiero der Messia;

e co ’na rama immano de gginestra

prima je rescitò ’na Vemmaria.

Poi disse a la Madonna: «Sora spósa,

sete gravida lei senza sapello

pe ppremission de ddio da pascua-rosa».

Lei allora arispose ar Grabbiello:

«Come pò esse mai sta simir cosa

s’io nun zo mmanco cosa sia l’uscello?».

L’Annonciation

Pendant que la Vierge Marie

s’envoyait une assiette de soupe,

l’Ange Gabriel accourait

comme carreau d’arbalète.

Par la vitre cassée d’une fenêtre

le courrier du Messie entra chez elle ;

et lis en main, à sa droite, d’abord

il lui récite un Ave Maria.

Ensuite, il dit à la Madone : « Vous êtes

ma chère dame, enceinte sans le savoir,

par permission de Dieu depuis la Pentecôte. »

Et elle alors à Gabriel de répondre :

« Mais comment diantre ça a pu se faire, dites,

si je sais même pas ce que c’est qu’une bite ? »

Annunciation

You know the day, the month, even the year.

While Mary ate her noonday plate of soup,

The Angel Gabriel, like a heaven-hurled hoop,

Was bowling towards her through the atmosphere.

She watched him crash the window without fear

And enter through the hole in one swift swoop.

A lily in his fist, his wings adroop,

“Ave,” he said, and after that, “Maria.

Rejoice, because the Lord’s eternal love

Has made you pregnant–not by orthodox

Methods, of course. The Pentecostal Dove

Came when you slept and nested in your box.”

“A hen?” she blushed, “for I know nothing of–”

The Angel nodded, knowing she meant cocks.

10:35 Publié dans Lect(o)ures, Sonnets de janvier et d'après | Lien permanent | Commentaires (0)

mercredi, 15 février 2012

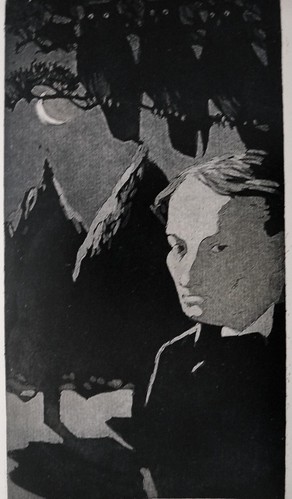

La Folie Baudelaire

Contrairement au Rose Tiepolo, qui m'avait enchanté - peut-être parce que je connaissais moins le sujet - , La Folie Baudelaire, aussi de Calasso, me laisse un peu sur ma faim * . Il me semble que l'équilibre entre éléments biographiques et analyse esthétique est nettement moins réussi, et que Calasso s'embourbe un peu trop dans les premiers, au détriment de la seconde. Cela confirme, si besoin était, que le génie n'existe pas, et les miracles non plus. Il y a des livres réussis, à force de travail... et des livres moins achevés. Cela étant, je n'en suis qu'au tiers ; ça va peut-être se réveiller.

* La Faim, je le signale, est une des figures, un des personnages - même - de Mathématiques congolaises.

10:55 Publié dans Lect(o)ures | Lien permanent | Commentaires (0)

lundi, 06 février 2012

Battre briquet, tracer cercles dans l'air, recouvrir son calme

"Novels," she repeated. "Why do you write novels? You ought to write music. Music, you see"—she shifted her eyes, and became less desirable as her brain began to work, inflicting a certain change upon her face—"music goes straight for things. It says all there is to say at once. With writing it seems to me there's so much"—she paused for an expression, and rubbed her fingers in the earth—"scratching on the matchbox. Most of the time when I was reading Gibbon this afternoon I was horribly, oh infernally, damnably bored!" She gave a shake of laughter, looking at Hewet, who laughed too.

"I shan't lend you books," he remarked.

"Why is it," Rachel continued, "that I can laugh at Mr. Hirst to you, but not to his face? At tea I was completely overwhelmed, not by his ugliness—by his mind." She enclosed a circle in the air with her hands. She realised with a great sense of comfort how easily she could talk to Hewet, those thorns or ragged corners which tear the surface of some relationships being smoothed away.

"So I observed," said Hewet. "That's a thing that never ceases to amaze me." He had recovered his composure to such an extent that he could light and smoke a cigarette, and feeling her ease, became happy and easy himself.

Virginia Woolf. The Voyage Out [1915], Hogarth Press, 1971, ch. XVI, pp. 251-2.

14:19 Publié dans Lect(o)ures | Lien permanent | Commentaires (0)

jeudi, 19 janvier 2012

Le Retour des jacamars

Le week-end dernier, sur Facebook, je suis intervenu trois ou quatre fois dans un groupe célébrant la perte du triple A, sous l’identité de Guillume Cingl. Il y eut tout d’abord un lipotexte :

Merci de m'inscrire membre. Je perdis mes * hier soir, en une curieuse surprise. Je compte m'en remettre. Toutefois, toute personne en mesure de me décrire le lieu d'emprisonnement des susdites précieuses voyelles est, d'ores, fort vivement remerciée.

Puis un autre :

De tout temps, l'homme, obsédé de pouvoir, s'est penché sur les questions de sous, de pognon, de flouze, et ce quel que soit le nombre de voyelles dont il dispose, de sorte que les officines qui dispensent des notes, je m'en cogne le coquillon sur le bord du trottoir.

Puis, à rebours, des commentaires qui paraîtront plus ou moins abstrus, abusant de la voyelle autant que de la bouteille :

1. Barbara sans A, c'est comme jacaranda, jacamar, Caracas ou Nathan Zuckerman. Muy complicado.

2. Le Venezuela n'a pas de triple A. Je me demande comment font les jacamars de Caracas.

3. C'est Anastagia, pas Sasha, qui m'a tapé dans l'œil.

(Pour ce dernier, il était question des Miss Bahamas 2011.)

Toutefois, il est question d’autre chose, désormais, ce jeudi. Du jacamar. Encore.

En écrivant ma vanne à deux balles sur les jacamars de Caracas, je ne pensais pas avoir jamais lu de texte où il fût question de cet exotique volatile. Or, en rangeant quelques livres, ce matin, et les feuilletant (ranger représente toujours un moment de retrouvaille, aussi avec d’autres livres sur les étagères – bref, c’est une opération sans fin, d’autant que je finis par ne pas tout ranger, ou par ne pas ranger du tout), je suis tombé sur le poème suivant, à la page 121 des Jeux d’oiseaux dans un ciel vide de Fabienne Raphoz (Héros-Limite, 2011).

Galbuliformes

(Galbulidés)

Les jacamars se nourrissent presque exclusivement d’insectes volants

Tous les jacamars ont le bec acéré

Tous les jacamars portent l’émeraude métallique d’une forêt de nuages après la pluie sauf le Jacamar oreillard qui imite son sol après la pluie le Jacamar à tête pâle le Jacamar tridactyle le Jacamar à gorge blanche qui imitent son ciel avant la pluie le Jacamar brun le Jacamar à longue queue qui imitent sa nuit

Le Jacamar des Andes a l’œil solaire

Le Jacamar oreillard et le Jacamar roux pleurent rouge

Le Jacamar à queue rousse femelle a la queue émeraude

Le Jacamar des Andes est vulnérable

Le Jacamar tridactyle est en danger

Avec ce copié-collé d’un poème intégral (qui est un bref extrait, hahaha), ce billet peut prendre place dans un grand nombre de rubriques, sous-chapitres etc., dont vous trouvez juste ci-dessous la théorie :

mardi, 10 janvier 2012

L'île carcérale, Melun

« Dans la centrale. Melun... La vieille taule. Un couvent recyclé. cette île... En soi elle est déjà mélancolique. Oui, c'est une île. La Seine dort dans son lit. Je vais toujours dans les crépuscules. Du train en arrivant j'ai vu les réverbères s'ouvrir. J'entrais sous terre à Paris, c'était encore le jour, oui, le jour fatigué mais le jour, et là, quand je descendais à Melun, il faisait nuit de puits. »

Dimitri Bortnikov. Repas de morts (Allia, 2011), p. 173.

11:15 Publié dans Lect(o)ures | Lien permanent | Commentaires (3)

dimanche, 08 janvier 2012

Bast(ingag)e

Si je m'efforce d'écrire la vérité sur ce que je ressens, alors :

oui, moi aussi, je sens une part de mon corps s'en aller, voguer vers un océan lointain, tout en ayant le cerveau collé au bastingage.

.......

Mais ça ne fait pas de moi un livre à couverture verte emprunté à la B.U..

23:48 Publié dans Ecrit(o)ures, Lect(o)ures | Lien permanent | Commentaires (0)

jeudi, 05 janvier 2012

Ecorces

Le Jouet enragé de Roberto Arlt est l’un des derniers livres – le dernier roman – que j’ai lu en 2011.

Ecorces de Georges Didi-Huberman est le premier livre que j’aie achevé en 2012. (J’ai commencé L’Aimant de Ramon Sender le jour de la Saint-Sylvestre et ai laissé son protagoniste principal en suspens à Melilla, à trois chapitres de la fin. J’ai commencé Springer’s Progress de David Markson avant-hier et l’ai bientôt fini.)

Ecorces est un livre bref, dans lequel Didi-Huberman raconte, à partir de photographies numériques prises lors de sa visite d’Auschwitz-Birkenau, les points de vue qui se sont imposés à lui au cours de cette « déambulation ». Ce qu’il écrit de la muséification, pour Auschwitz, m’a rappelé, mutatis mutandis, ce que Renaud Camus reproche, à juste titre, aux demeures d’artistes qui se dénaturent entièrement par des ravalements, des aménagements en vue d’être visitables/visitées. Dans le cas d’Auschwitz, cela semble particulièrement douloureux, scandaleux.

Plus subtilement, Didi-Huberman remarque, avant d’élaborer, que seules trois des quatre photos prises en état de danger absolu par l’un des membres du Sonderkommando ont été élevées au rang d’artefact mémoriel par les autorités chargées de la gestion du site de Birkenau. Il a consacré il y a quelques années un essai entier, Images malgré tout, à ces quatre photos ; on ne peut que le suivre quand il écrit que, si la quatrième photographie ne représente rien des opérations de gazage, cette incapacité à représenter témoigne admirablement de la précarité de la situation du photographe : « elle témoigne du danger lui-même, du vital danger de voir ce qui se passait à Birkenau » (p. 49). Pour ce qui est des trois autres images, elles ont été recadrées, simplifiées, ce qui pousse Didi-Huberman à poser la question : « faut-il mentir pour dire la vérité ? » (p. 47)

Ce qu’il écrit, plus tôt, de la « moderne vis cruciforme » (p. 16) apposée sur la pancarte à tête de mort annonce ce qu’il écrit, vers la fin de l’ouvrage, de l’impératif de « voir malgré tout » (p. 61). Si le fil conducteur de ce bref texte d’une grande force est l’écorce de bouleau – arbre qui donne son nom à Birkenau – je n’ai pu m’empêcher de relier cette image de l’écorce-peau à la croûte de neige glacée des Récits de la Kolyma, au bûcheronnage aussi intensif qu’inexpert du Voyage au pays des Ze-Ka ou aux légumes pourris qu’évoquait Charlotte Delbo dans le tome 2 d’Auschwitz et après. Même (surtout ?) lorsqu’il n’y a rien à voir, en apparence, on imagine la matière avec une autre densité.

10:45 Publié dans Lect(o)ures | Lien permanent | Commentaires (0)

mardi, 06 décembre 2011

New vista of troubles

Je dois, sans l’avoir ouvert, rendre Tracks de Robyn Davidson à la bibliothèque. Ouvrant le mince volume au hasard, j’en extrais cette phrase : « The miraculous turn of events opened a whole new vista of troubles for me. » (Vintage, 1995, p. 78)

J’ai aussi griffonné à la va-vite, par le clavier, mes vers préférés de Tiepolo’s Hound, avant de le rendre. Des fleurs se pâment dans un coin. Patrimony, pareil, et qui devra passer au scanner cet après-midi (comble de l’ironie, livre sur le cancer). Ma récente manie, prise avec l’Année de 398 jours, d’insérer, en petites majuscules (Book Antiqua corps 14), des citations sans rapport est bien pénible.

J’ai aussi griffonné à la va-vite, par le clavier, mes vers préférés de Tiepolo’s Hound, avant de le rendre. Des fleurs se pâment dans un coin. Patrimony, pareil, et qui devra passer au scanner cet après-midi (comble de l’ironie, livre sur le cancer). Ma récente manie, prise avec l’Année de 398 jours, d’insérer, en petites majuscules (Book Antiqua corps 14), des citations sans rapport est bien pénible.

Écrire un éternel fichage décourage la lecture. (Celle là est de moi.) Tes galants mis aux fers. (Pas celle-ci.)

11:11 Publié dans Lect(o)ures, Words Words Words, Zestes photographiques | Lien permanent | Commentaires (0)

vendredi, 30 septembre 2011

Le spectre et le mourant

(Note écrite le 13 juillet, à Hagetmau)

Le dernier, très court, chapitre d’Indignation apprend au lecteur que le narrateur, qui se présentait comme un spectre, était en fait un mourant qui, sur son lit d’hôpital, se retrouvait, grâce à la morphine, avec la mémoire dopée – d’où son récit. Bien sûr, comme souvent chez Roth, cette révélation finale ne va pas sans poser de nouveaux problèmes narratologico-théologiques, plus complexes encore. Surtout, en substituant un mourant comateux à un spectre, cette fin de roman semblait appeler la lecture que j’ai enchaînée –Malone Dies (je crois avoir lu Malone meurt il y a une éternité – mais je crois aussi ne jamais avoir lu L’Innommable – est-ce possible ?).

Il faudrait réellement qu’un jour :

1. j’achète (au lieu de toujours emprunter tel ou tel volume en bibliothèque) les œuvres complètes de Beckett

2. je me livre sérieusement à l’étude, non du bilinguisme et de l’auto-traduction (cela a été fait vingt fois déjà), mais d’un point précis de comparaison entre le texte français et le texte anglais. (Par exemple, dans Malone Dies, ce pourraient être les substantifs en –lessness ou les comparaisons ou le rythme ternaire.)

Ajout du 29 septembre.

Aujourd'hui, j'ai recopié, dans le fichier Word « Roth », les notes éparses gribouillées lors de ma lecture d'Indignation. Une fois encore, la parenté avec les thèmes constitutifs d'American Pastoral (désir rétrospectif, mais voué à l'échec, de reconstituer ; histoire et récit ; erreur et errements ; incertitude du sens et certitude du désastre) est évidente.

05:55 Publié dans Lect(o)ures, Nathantipastoral (Z.) | Lien permanent | Commentaires (0)

jeudi, 01 septembre 2011

Rectificatifs (= c'est l'écriture)

J'ai passé un moment assis dehors, sur la terrasse, à profiter d'une des dernières soirées, peut-être, de lecture vespérale, entre les 244 étourneaux perchés sur l'immense grue Potain du chantier voisin, la tourterelle sur l'antenne télé et la pie (qui se trouvait, ce soir, dans la gouttière des Huppenoire), et à aller d'un livre à l'autre -- le livre à couverture parme (Max Aub) et le livre à couverture orange (Elsa Morante) -- tout en essayant de rendre hommage, par la pensée, à la chaise défoncée sur laquelle j'étais assis et qui achève de rendre l'âme sous mes fesses : cette chaise, que, comme ses trois congénères, nous avons achetée (très d'occasion, à la Trocante) lors de notre installation dans l'appartement de la rue du 51ème R.I., à Beauvais, pourrait témoigner, avant d'aller à la benne à laquelle je finirai bien par la condamner, de bien des moments de notre vie au cours des quatorze dernières années. Cela mérite sûrement, pour ouvrir le mois de septembre, une double citation.

Il lui semblait voir Venise, comme une mer tranquille, sur laquelle d'énormes anges de marbre marchaient sans toucher l'eau, les pieds nus, avec de longues robes tombantes. *

Ils rectifient. Ils ont des visions. **

Tous les anges, dans leurs robes (étourneaux criards, pies volages), ont des visions, et nous, nous rectifions.

* Elsa Morante. "Le voyage", traduction de Sophie Royère - in Récits oubliés (Verdier, 2009, p. 136)

** Max Aub. Campo del Moro (1963). Traduction de Claude de Frayssinet. Les Fondeurs de brique, 2011, p. 26. [Il s'agit du tome 5 du Labyrinthe magique.]

21:26 Publié dans Blême mêmoire, Lect(o)ures, Moments de Tours | Lien permanent | Commentaires (0)

lundi, 11 juillet 2011

Pierre, pitance, in-pace

C'était le même édifice en pierre noire ou grise baigné de la même lumière morte où l'on servait la même pitance intemporelle à des jeunes gens transférés de leurs humides oubliettes dans l'in-pace de l'internat.

(Pierre Bergounioux. Le premier mot. Gallimard, 2001, p. 30)

N'ayant pas été logé, pour mon hypokhâgne (ni d'ailleurs par la suite), à l'internat, et n'ayant pas non plus quitté l'âpreté de la Corrèze pour la morne Limoges, je n'ai, de mes années de classe préparatoire, que des souvenirs lumineux, éblouissants aussi de sérénité. J'étais sans doute plus décomplexé, et sans attentes, que P.B. Aussi: j'ai pu avoir des professeurs plus enthousiasmants que lui. Néanmoins, néanmoins… Se peut-il que les lieux comptent plus que tout pour donner le ton d'une année, ou pour infléchir ce que l'on comprend d'un cursus ?

12:44 Publié dans Blême mêmoire, Le Livre des mines, Lect(o)ures | Lien permanent | Commentaires (1)

lundi, 13 juin 2011

Lundi de Pentecôte

Après un tourbillon Bergounioux, venu lui-même interrompre un long cycle (à peine ébauché) consacré à Philip Roth, j’ai repris le Voyage au pays des Ze-Ka de Julius Margolin, tout en finissant par me lancer à l’assaut d’Only Revolutions de Mark S. Danielewski qu’E* m’a prêté il y a plus de trois mois, et qui, par son aspect de livre bricolé par un savant fou ayant trouvé le moyen de mixer Finnegans Wake et Gyroscope en y ajoutant une pincée de Tristram Shandy et la levure David Lynch, a tout de même de quoi désarçonner et décourager un qui a un peu beaucoup dix mille autres choses à faire. (Mais ça m’exalte, j’avoue, encore plus que House of Leaves.)

Cependant, C., elle-même tirée à hue et à dia entre tant de tentations, relit Madame Bovary – elle en est ravie, à sa quasi surprise.

Samedi après-midi, j'ai acheté, au Livre, les opus 5 et 6 du Labyrinthe magique (dont les troisième et quatrième tomes, à la couverture jaune, aux éditions des Fondeurs de brique, attendent encore dans mes piles) et une traduction récente de Sergio Chejfec. Il me reste, aujourd'hui, à refaire des recherches (avant de jeter de vieux exemplaires cornés et poussiéreux de Courrier international) pour savoir si Miguel Syjuco a été enfin traduit. [Recherche faite, il s'avère - mais est-ce sûr ? - qu'Ilustrado, publié en français chez Bourgois, est écrit en anglais. En dépit de son titre aux consonances hispaniques, je n'avais donc pas du tout besoin d'attendre toutes ces années pour le lire...!]

12:12 Publié dans Lect(o)ures, Moments de Tours, Pynchoniana | Lien permanent | Commentaires (0)

mardi, 24 mai 2011

Les Sept fous

Des Sept fous, la lecture est encore vivement présente à mon esprit. Je croyais l’avoir lu très récemment (j’hésitais entre mars et janvier). Or, je viens de retrouver une mention de ce livre qui date du 1er décembre, et indique clairement qu’il avait déjà été lu. Ce serait donc novembre ! Que le temps, l’année aura filé vite. En tout cas, j’ai eu raison de le garder sous le coude, puisque je prends enfin le temps d’extraire quelques passages de ce récit d’une dérive sectaire. Le patronyme de l’auteur, mort à quarante-deux ans en pleine Seconde Guerre mondiale, pourrait évoquer – avec une ironie sinistre qui ne lui aurait pas déplu – quelque sigle de notre société post-moderne.

« La peine, semblable à ces arbustes dont l’électricité accélère la croissance, grandissait dans les profondeurs de sa poitrine et montait jusqu’à sa gorge. Immobile, il se disait que chaque peine était un hibou qui sautait d’une branche à l’autre de son malheur. »

Roberto Arlt. Les sept fous (1929),

traduction d’Isabelle et Antoine Berman. Belfond, 1981, 2010, p. 50.

« Derrière la vitre de la petite fenêtre allaient et venaient des requins borgnes, furieux parce qu’ils souffraient d’hémorroïdes, et Erdosain jubilait silencieusement, riant du petit rire de l’homme qui ne veut pas qu’on l’entende. » (p. 147)

« À la manière de celui qui tire de son portefeuille l’argent produit par ses divers efforts, Erdosain tirait des alcôves de la maison noire une femme fragmentaire et complète, une femme composée de cent femmes démembrées par cent désirs toujours identiques et toujours ravivés par la présence de femmes dissemblables. » (p. 158)

« Je vais rompre le faible fil qui m’unissait à la charité divine. Je le sens. À partir de demain, je serai un monstre sur la terre… Imaginez-vous un enfant… un fœtus… un fœtus qui aurait la capacité de vivre hors du sein maternel… Il ne grandit jamais… Velu… Petit… sans ongles il marche au milieu des hommes sans être un homme… Sa fragilité horrifie le monde qui l’entoure… Mais il n’est pas de force humaine qui puisse le restituer au ventre perdu. » (pp. 317-8)

09:00 Publié dans Lect(o)ures | Lien permanent | Commentaires (0)

dimanche, 01 mai 2011

An (Irish) avant-gardener

Comme j’ai lu Changing Places au cours de la première semaine de vacances pascales, j’en copie ici un extrait, histoire d'en marquer le déroulé au fer vert. (Petit roman de David Lodge, bien écrit, drôle, très vain et passablement daté. Exploration poussive de la multigénéricité.)

En choisissant cet extrait, je pense à mon collègue Stephen (qui m’avait parlé du professeur Zapp lors d’un déjeuner le 1er avril), à Olivier Bab, à Renaud Camus (à son concept de tchernobylisation, notamment), et… à moi, qui suis censé être – aussi – spécialiste de lexicologie et d’humour britannique.

O’Shea is what you might call an avant-gardener. He believes in randomness. His yard is a wilderness of weeds and heaps of coal and broken play equipment and wheelless prams and cabbages, silted-up bird baths and great gloomy trees slowly dying of some unspecified disease. I know how they must feel.

(fin d’une lettre de Morris Zapp à sa femme, Désirée

Changing Places, 30ème réédition Penguin, 1991, p. 128)

21:27 Publié dans Flèche inversée vers les carnétoiles, Lect(o)ures, Words Words Words | Lien permanent | Commentaires (1)

lundi, 28 mars 2011

Omoo, XXXII

Dans l'incipit de Salammbô, Flaubert n'a rien inventé :

The first blood shed, in any regular conflict, was at Mahanar, upon the peninsula of Taraiboo.

12:22 Publié dans Lect(o)ures | Lien permanent | Commentaires (0)

lundi, 14 mars 2011

Sang

" A la suite de disputes au sujet de terres avec des cousines, et pour fuir les commérages, critiques et ragots de la famille, il avait juré de se vider de tout son sang et de s'en transfuser un autre, et de changer son patronyme d'Abad pour celui de Tangarife, qui avait l'air moins juif et plus arabe (menace burlesque qu'il ne mit jamais à exécution). "

(Hector Abad. L'oubli que nous serons, traduction d'Albert Bensoussan.

Gallimard, 2010, p. 90.)

12:24 Publié dans Lect(o)ures, Questions, parenthèses, omissions | Lien permanent | Commentaires (0)

samedi, 19 février 2011

Notes pour Der Fuchs (26 décembre 2010)

Herta Müller. Le renard était déjà le chasseur.

Traduction de Claire de Oliveira. Paris : Seuil, 1996.

« Depuis qu’on découpe le renard, dit-elle, mes ongles poussent plus vite. » (p. 214) ::: ::: ::: ::: L’écriture de Herta Müller fait alterner raccourcis et épaississements, courts-circuits et analogies développées. Herta Müller a inventé (tout en l’inventant pas : en l’empruntant à tant d’autres et lui donnant une pâte qui n’est pourtant (partant ?) qu’à elle) le texte brut profond – avec une manière de voir le monde, ou de le percevoir, qui m’a rappelé – dans les premiers chapitres – Kotik Letaiev ou certains Savitzkaya :

« Le soleil est loin au-dessus de la ville. Les cannes à pêche projettent des ombres, l’après-midi s’appuie sur leurs ombres. Quand le jour va basculer, pense Adina, quand il va glisser il creusera de grands sillons dans les champs autour de la ville, le maïs se cassera. » (p. 36)

[J’écris ces notes, recopie ces fragments plus d’un mois après avoir lu le roman de Herta Müller, qui est déroutant, non par sa forme mais vraiment par le récit : que raconte-t-il ? que se passe-t-il ? comment passe-t-on de l’univers de l’enfance à celle du travail sous la dictature des Ceaucescu ? qui est qui ? Tout cela est plus déroutant, car présenté de façon moins chorale, moins torrentielle, moins aiguë que dans les grands textes de Lobo Antunes, par exemple. J’écris aussi ces notes, recopie ces fragments un jour ensoleillé d’après-Noël, influencé par la lecture reprise de Dubuffet, face aux sillons des champs glacés dans la campagne, sous un grand soleil de décembre qui rappelle mes lectures, il y a deux ou trois ans ici aussi à Noël, du poète chypriote de langue anglaise dont le nom m’échappe. « Le directeur devrait retenir ce nom puisqu’il a remarqué que le nom de CONSTANTIN n’allait pas au nain. » (p. 101.)]

L’inversion du regard fonctionne comme dans certains films en noir et blanc, que l’on dit d’avant-garde (là, comme jamais, se voient les odeurs, les couleurs) : « Quand Pavel lève la tête, le trottoir tombe du miroir de ses lunettes. Il y a une pastèque écrasée sur les rails du tramway, les moineaux mangent la chair rouge. [… Dans la voiture Pavel rattache sa chaussure, Clara sent ses colchiques. La voiture roule, la rue n’est que poussière, une poubelle brûle. » (p. 61) Tout se lit au ralenti, comme si la récit appelait des gestes mêmes du lecteur une certaine lourdeur. Dans le cadre étrange, quelques détails se muent progressivement en motifs. C’est le cas des peupliers, arbres qui (soit dit en passant) jouent un rôle plus important encore dans La bascule du souffle, non comme éléments du décor mais comme motifs d’étonnement : « Les peupliers sont des couteaux, ils dissimulent leur tranchant et dorment debout. » (p. 160). è « Les peupliers interdisent la chance en hiver, disent les pêcheurs, les peupliers dégarnis dévorent la chance quand ils boivent. » (p. 179)

C’est aussi le cas des coings :

« Il faudrait penser à ne jamais laisser la moitié d’un coing parce qu’elle sèche comme une fourrure, se racornit comme un brin d’herbe. Quand on a mangé tout un coing, quand il est dans l’estomac après avoir été dans la main, dit Adina en direction de ses mains sur la table, on devrait pouvoir ouvrir les yeux et être quelqu’un d’autre. Être quelqu’un qui ne mange jamais de coings. » (p. 120) è « Adina prit un coing et dit : non, tu ne l’as pas lavé, il a de la fourrure sur la peau. » (p. 219)

Cinéma, peinture – tout un art du visage : « Une ride s’échappa des commissures de ses lèvres et lui entailla la joue. » (p. 19)

Les images de soleil brûlant ou glacial rythment les différents épisodes, l’amenuisement de la peau de renard comme une peau de Chardin (la pâte dont Chardin investissait fruits, compotiers, étoffes, préfigura l’art de Herta Müller) : « En août, dans cette ville, il y a des jours où le soleil est un potiron épluché. » (p. 96) Toutes ces notations de couleur, de chaleur, de tonalités complexes n’échappent pas à la subjectivité moralisante (rationalisante ? abstractisante ?) du discours, comme dans une description frappante du drapeau roumain : « Sortant du remblai du stade, une lumière s’échappe vers le ciel comme si la lune s’était perdue. Les Danois, qui c’est ceux-là, les mains des hommes portent le drapeau tricolore, trois raies bien à eux. La pièce rouge famine, la pièce jaune silence, la pièce bleu espion dans le pays coupé du monde. » (p. 187)

10:35 Publié dans Lect(o)ures | Lien permanent | Commentaires (0)

mercredi, 16 février 2011

Notes pour Atemschaukel :

Herta MÜLLER. La bascule du souffle. Gallimard, 2010.

Traduction de Claire de Oliveira.

Lors de la libération de la Transylvanie par les Soviétiques, se met en place, sous l’égide et à l’initiative du gouvernement roumain, mais sur demande de l’allié soviétique en conformité avec les accords de Yalta, la déportation de certains Allemands vers des camps de travail en U.R.S.S. Dès les premiers brefs chapitres de La bascule du souffle, Herta Müller présente l’itinéraire de « son » protagoniste comme une sorte de malédiction volontaire. Cette malédiction prend souvent la forme d’hallucinations concrètes :

« Le ciment m’a rendu malade. Pendant des semaines, j’en ai vu partout : dégagé, le ciel était du ciment lissé ; plein de nuages, c’était un gros tas de ciment. La pluie envoyait des fils de ciment rattachant le ciel à la terre. Ma gamelle en fer-blanc moucheté de gris était en ciment. » (p. 41)

L’expérience carcérale porte sur le concret :

« Une pelle en cœur, ça se rode ; ensuite, sa plaque de tôle est bien luisante, avec une soudure semblable à une cicatrice dans la paume – et la pelle entière est une sorte de second équilibre, mais extérieur. » (p. 84)

On songe aux crachats de la Kolyma, que Chalamov décrivait gelant au vol.

Dans un texte aussi profondément écrit, aussi souterrainement pensé, rien d’étonnant à ce que le spectre de la faim croise les fantômes du langage :

« Kapousta, c’est le chou en russe, et celui d’une soupe qui, souvent, n’en contient pas. En dehors du russe et de la soupe, kapousta est un mot composé de deux choses qui n’ont rien de commun, sauf le terme en question. Cap, c’est la tête, en roumain, et Puszta la plaine hongroise. On se dit ça en allemand, et le camp est russe comme la soupe aux choux. On veut faire le malin avec ces trucs insensés, or kapousta, une fois décomposé, ne saurait être un mot de la faim. Les mots de la faim sont une carte géographique dont les pays ont des noms culinaires qu’on dit dans sa tête. » (p. 162)

C’est un peu Kafka, et pas du tout. Dans l’entremêlement des sensations, le langage se fraie un chemin complexe (broussailleux – pourtant, les alentours sont déserts) :

« Mais ce ne sont que les marrons d’Autriche-Hongrie des récits de mon grand-père, ils sentaient le cuir frais. Matelot, il en avait décortiqué dans le port de Pula pour les manger avant de s’embarquer sur le voilier Danube et de faire le tour du monde. Mon absence de mal du pays, c’est donc le mal du pays raconté par mon grand-père qui me sert à surmonter celui que j’ai ici. Bref, quand il m’arrive d’avoir un sentiment, c’est une odeur. Celle du mot marrons ou matelots. Avec le temps, chaque odeur verbale s’annule, comme les haricots de Lommer la Cithare. A force de ne plus pleurer, on peut devenir un monstre. Le petit rien qui m’empêche d’être un monstre – à moins que je n’en sois un depuis longtemps –, c’est tout au plus la phrase Je sais que tu reviendras. » (p. 196)

Comment, avec ce rappel de la phrase lancée par la grand-mère avant le départ du déporté, ne pas songer à la trilogie de Charlotte Delbo – à la dernière page d’Aucun de nous ne reviendra ? Et, comme dans le 3ème tome d’Auschwitz et après (comme et différemment) :

« J’avais remis les pieds à la maison depuis plusieurs mois, et personne ne savait ce que j’avais vu. Personne ne me le demandait. Pour pouvoir raconter quelque chose, il faut d’abord s’en dessaisir. J’étais content qu’on ne me pose pas de questions, mais en secret j’étais vexé. » (p. 277)

Avec un élan sans cesse réprimé, mais lisible (audible), vers le lyrisme, l’écriture de Herta Müller trouve, pour parler de l’ennui (en son sens le plus pénible, le plus dur), des accents répétitifs qui dessinent en elle une continuatrice un peu contradictoire de l’œuvre de Beckett :

« Il y a l’ennui de la neige fraîchement tombée avec la poussière de charbon, celui de la vieille neige avec la poussière de charbon, l’ennui de la vieille neige avec des pelures de patates, et celui de la neige fraîchement tombée sans pelures de patates. L’ennui de la neige pleine de plis de ciment et de taches de goudron, la laine farineuse sur les chiens de garde, et leurs aboiements à la profondeur de tôle ou aux aigus de soprano. » (p. 213)

Les chiens n’aboient pas comme des pelles, même dans cette neige pesante, pénible, qui n’est pas la neige rouge de Pamuk, ni la folie glaciale de Chalamov. Poussière, pelures, plis ; charbon, farine, goudron. Une écriture matérielle, à l’épreuve du gel.

Et, pour la description de l’épuisement, il en va comme de l’ennui. Il a son pendant, la frénésie, qui le précède :

« Nous aimons voir le sang des punaises, parce que c’est le nôtre. Plus il y a de sang, plus nous prenons plaisir à cette opération. Elle fait sortir toute la haine que nous avons en nous. Nous tuons les punaises à coups de brosse, et nous en sommes aussi fiers que si c’étaient des Russes. Puis l’épuisement nous tombe dessus, comme un coup sur la tête. Une fois lasse, la fierté rend triste. Etrillée, elle se rabougrit jusqu’à la fois suivante. » (p. 244)

Excitation, démence, abattement. La leçon de poésie de Herta Müller, en un sens : tout ce qui est ressenti physiquement prend forme d’un déploiement moral.

(Note rédigée le 22 ou le 23 décembre derniers.)

14:44 Publié dans Lect(o)ures | Lien permanent | Commentaires (0)

mercredi, 01 décembre 2010

Des confituriers figurés

Mercredi 1er décembre, six heures du matin.

Comme C., mais différemment d’elle, j’ai mon confiturier.

Le confiturier, dans notre maison, n’est pas un meuble servant à stocker les confitures, mais le dépositaire des lectures imminentes ou un peu moins qu’imminentes. La table de chevet de C., de son côté du lit conjugal, est un confiturier dans lequel il est possible d’entreposer, et même de ranger, une petite trentaine de livres. Par habitude, c’est là qu’elle garde les livres qu’elle veut lire dans un futur proche (ou moins proche. Ainsi, jetant un œil par hasard, il y a quelques jours, je me suis aperçu qu’au moins l’un des livres qui s’y trouve (trouvent ?) a été acheté il y a deux ans sans doute, ou à peine moins – or, je voulais le lire : il s’agit de La Symphonie du loup).

Et donc, j’ai moi aussi mon, et même mes confituriers… Il y a tout d’abord l’une des étagères du petit meuble qui sert de discothèque et de partition entre le salon et la salle à manger. Nommons-là Confiturier 2. (Le 1er, le vrai confiturier, celui qui sert de table de chevet à C., est d’évidence premier, et hors compétition.) Il y a aussi les deux petites étagères de ma propre table de chevet, une sorte de meuble d’angle en bois de pin, absolument pas fonctionnelle, mais passons… : nommons cela Confiturier 3. Plus subtil, il y a les micro-piles qui se trouvent sur (ou sous le plateau de) mon bureau. Confiturier 4, of course.

On l’aura compris, mes confituriers sont les lieux où j’entrepose les livres à venir (i), ou en cours de lecture (ii), mais aussi les livres déjà lus mais que je ne veux pas encore ranger dans la bibliothèque (iii), soit que j’en aie besoin pour mon travail (a), soit que je compte écrire une recension à leur sujet (b – ah, ah, j’en ris encore), soit par un scrupule indéfinissable (c). Certains de ces ouvrages sont des emprunts à la Bibliothèque Universitaire ; dans la mesure où j’ai toujours aimé les livres de bibliothèque (à condition qu’ils ne soient pas de poche, et soient dans un bon état) et dispose de conditions d’emprunt assez idéales (20 ouvrages pour 3 mois), il y en a toujours en transit.

Avant de tenter de dresser ici la liste des livres qui se trouvent dans chacun de ces confituriers au sens figuré, je veux dire, à titre d’exemple significatif, que j’ai reçu hier, par la Poste, Summertime, le troisième volet de l’autobiographie de J.M. Coetzee, et que, voulant le lire immédiatement (en dépit des déjà x ouvrages en cours de lecture) je l’ai emporté directement au lit à l’heure du coucher, sans passer par la case confiturier (et sans toucher mes vingt mille balles, il va sans dire). Il est indispensable que j’en commençasse la lecture au plus vite, car C. a commencé à le lire en traduction, et, dans ces cas-là, j’aime bien : i) pouvoir discuter avec elle d’un même livre lu à peu près simultanément ii) ne pas risquer d’être découragé par elle de l’envie de lire un livre (ce qui s’est produit naguère avec Choir d’Eric Chevillard).

Confiturier 2.

- Demeures de l’esprit VI (France III) de Renaud Camus - i

- Collected Poems de John Ashbery (American Library) - ii

- La convocation de Herta Müller - i

- Anglomania - i

- Nils Holgersson de Selma Lägerlof (dans la traduction exhaustive Actes Sud) - iii, c

- Amor & Furor de Günter Brus - iii, b

- L’Histoire des vers qui filent la Soye de Béroalde de Verville - ii

- Le renard était déjà le chasseur de Herta Müller - iii

- Le fil des missangas de Mia Couto - iii, b

- Homesickness de Murray Bail - i

- Steam Pigs de Melissa Lucashenko - i

- Récits 1971-1982 de Thomas Bernhard - i

- Le Secret de Caspar Jacobi d’Alberto Ongaro - i

- The Hours de Michael Cunningham - iii, a

- Der Spaziergang de Robert Walser - i

- Au nord par une montagne, au sud par un lac, à l’ouest par des chemins, à l’est par un cours d’eau de Laszlo Krasznahorkai - i

- Voyage au pays des Ze-Ka de Julius Margolin - i

- Les Inachevés de Reinhard Jirgl - i

- Renégat, roman du temps nerveux de Reinhard Jirgl - i

- Et si les œuvres changeaient d’auteur ? de Pierre Bayard - ii

- Paysage et portrait en pied-de-poule de Thierry Beinstingel - iii, b

- Les sept fous de Roberto Arlt - iii, b

- Sämtliche Werke de Franz Kafka - i (ii)

Il est trop tôt dans la journée pour aller farfouiller dans la bibliothèque ou la chambre à coucher et dresser la liste des ouvrages se situant dans les confituriers 3 et 4.

08:08 Publié dans Lect(o)ures | Lien permanent | Commentaires (3)

mardi, 30 novembre 2010

Lectures d'enfance

(Ce billet promet d'être fort long. Or, il s'agira, je pense, d'un vaste copier-coller******. (Je ne sais jamais si, dans la forme substantive, il vaut mieux utiliser un infinitif ou un participe passé. Préoccupations d'un autre âge.))

À la faveur d'un test assez stupide que propose Facebook (Have you read more than 6 of these 100 books?), et que j'ai eu la faiblesse de copier-coller [là, au moins, on est sûr que c'est un infinitif, NDLR] dans mon profil, en ayant soin de mettre en gras les ouvrages que j'ai lus et en italiques ceux que j'ai commencés ou parcourus, je viens d'avoir une conversation très intéressante avec Madame de Véhesse :

GC - Ah ça, Tolkien et C.S. Lewis, faut avouer...

VS - Guillaume, je ne sais pas ce que tu lisais enfant (si en fait, je sais, Char à douze ans, c'est ça?) mais j'ai toujours placé haut la fidélité à ce qu'on a aimé. Penses-en ce que tu veux, je reste persuadée qu'il y a un rapport étroit entre nos rapports à la littérature et ceux à l'enfance.

GC - Valérie, tu te méprends. Je reste extraordinairement fidèle à Topaze, à La guerre des boutons (que je viens de reparcourir à la faveur de sa découverte par mon fils aîné), aux Trois Mousquetaires (mais pas à Monte Cristo, que, justement, je n'ai pas pu lire enfant et ai été incapable de lire adulte), ou à L'Île verte de Pierre Benoît. (Quatre exemples seulement ; j'espère qu'ils achèveront de te convaincre que cette histoire de "Char à dix ans", pour être vraie, ne suffit pas à me résumer.) Ah si, il y a aussi tous les volumes Folio Junior d'anthologies : L'arbre en poésie, La liberté en poésie, etc., dans lesquels j'ai découvert Guillevic, un des grands poètes de ma "formation", entre 18 et 24 ans*******, disons -- et René Char, donc.

J'aurais certainement pu ajouter Mon amie Flicka (et la suite de cette... quoi ? trilogie ?), mais, sur ce coup-là, je ne peux empêcher d'éprouver un peu de honte rétrospective*. Toutefois, à chacun des ouvrages que je viens de citer (Mon amie Flicka inclus), me remontent en mémoire, aux yeux, à l'esprit, les lieux où je les ai lus, les moments, les heures, le détail du grain des pages, la typographie peut-être, le titre de certains chapitres, ou certaines bribes de phrases. Oui, ce que nous lisons dans notre enfance nous structure.

--------------------------------------------------------

Or, je m'aperçois à l'instant (car j'ai passé une heure à recevoir deux étudiants puis une secrétaire entre le début de ce billet et maintenant [10 h 36]) que Madame de Véhesse m'a encore répondu :

VS - Guillaume, on ne va se (re)disputer. Char était une pique un peu en dessous de la ceinture, je le reconnais, mais qui voulait surtout souligner qu'on lit enfant en fonction de ce qu'on trouve autour de soi et de ce qu'on vous donne. C'est la différence entre visiter une forêt vierge avec un guide et la visiter tout seul: on met plus longtemps à s'orienter et à repérer les détails de la flore et la faune.

Lewis : à 7 ans ; Tolkien : à 12, ce qui compte tenu de notre différence d'âge me l'a fait lire bien avant qu'il soit devenu ce qu'il est devenu en France (aux US, c'était le début des jeux de rôle et de donjons et dragons. Je suis très contente d'avoir vu ça naître, comme je suis heureuse d'avoir connu avant/après internet, avant/après les portables, etc.)

Lewis et Tolkien : les deux prêtés par des amis.

Tu avais plus ou moins des guides, pas moi. Très peu de livres à la maison, tout emprunté à l'instinct (et grâce aux extraits donnés en exemple dans mes livres de grammaire : je ne sais pas comment j'aurais fait aujourd'hui avec les exemples qu'ils donnent !)

Curieusement, je ne me rappelle pas du tout m'être disputé avec qui que ce soit (et donc pas non plus avec elle) au sujet de Tolkien. Par ailleurs, je ne crois pas que notre différence d'âge soit bien grande, car j'ai vu apparaître, moi aussi, les jeux de rôles (j'étais adolescent), Internet (à Normale Sup' puis dans la société at large) et les téléphones portables (je n'en possède toujours pas).

De plus, je crois que mon admirable interlocutrice surestime un peu mon entourage. Moi aussi, j'ai découvert bien des auteurs grâce aux manuels de grammaire (Nathalie Sarraute en 3ème, par exemple (mais il est vrai que ma mère lisait certes John Irving mais aussi Robbe-Grillet, ce qui me demeure une énigme)). Il y avait beaucoup de livres à la maison, et je voyais ma mère passer des heures à lire, à la plage ou en vacances, mais aussi parfois dans la vie quotidienne. (Mon père, pas du tout. Il était déjà à fond dans son trip associatif (dans l'écologie et la protection de la nature), qui ne le conduisait pas encore, comme aujourd'hui, à Bali, Bruxelles ou Athènes on a nearly monthly basis, mais déjà à Caupenne, Tartas, Puyol-Cazalet, et surtout fait qu'il n'a pas ouvert un livre (de littérature, disons) depuis 35 ans.)

Les lectures de mon entourage n'ont eu qu'une influence modérée sur moi, en fin de compte. Je veux dire : sur mes goûts d'à présent ; sur la longue sédimentation qui a fini par produire mon goût en matière de littérature à ce jour. Face à la lecture, on est finalement toujours seul**.

----------------------------------------------------------

* De lectures "purement" enfantines, comme les Jojo Lapin d'Enid Blyton, je n'ai absolument pas honte. Alpha n'a pas du tout lu ces livres de la bibliothèque rose à fleurs, mais je me suis surpris, quand ma mère, il y a trois ans, les a remontés d'une armoire du sous-sol pour les mettre dans mon ancienne chambre, à Cagnotte, à les relire, à rechercher tel ou tel passage, vérifier que c'était bien là, dans le premier "roman" jamais lu que j'avais été heurté ou dérouté par les mots pouah et gredin.

** Il y a aussi***, comme moment de cristallisation, mon opération pour une péritonite, à l'âge de quinze ans****, et mon séjour subséquent d'une semaine à l'hôpital puis de deux semaines à la maison, dans l'oisiveté, et, par conséquent, la lecture. Ma grand-mère maternelle m'avait apporté quelques livres, dont L'Eglise verte de Hervé Bazin, et mon camarade, Marc Foglia (qui n'était pas un camarade au sens strict, mais je ne peux entrer ici dans les détails), m'avait apporté La Montagne magique. J'ai été bouleversé par La Montagne magique, que j'ai lu en trois jours, je crois, tandis que je ne pouvais ni me nourrir ni même boire, mais j'ai aussi lu L'Eglise verte. C'est certainement la dernière fois que j'ai lu un livre en me laissant influencer par mon entourage familial*****.

*** Cette note à double astérisque, je l'ajoute après une nouvelle interruption. Je viens de recevoir, pendant une bonne demi-heure, deux étudiantes de l'I.U.T. de journalisme, dont Mlle Géraldine Cornet-Lavau, qui venaient m'interviewer sur la question des enseignements en visioconférence. Le "sujet" passera en janvier dans l'émission Matafac, sur TV Tours.

**** Quinze ans : d'après Renaud Camus, c'est l'âge auquel, en matière de culture, de capacité à se cultiver, tout est joué.

***** L'influence, en soi, n'a rien de péjoratif, n'est pas à proscrire. Je ne cesse d'être influencé. Mais la simple influence ne suffit pas à former le goût.

****** Finalement, la part du copier-coller n'est pas si grande. Et je suis loin d'avoir épuisé le sujet. Sur la question de la fidélité à ses goûts d'enfance, j'aurais, après réflexion, beaucoup plus à dire en matière de musique.

******* Une dernière anecdote : je n'ai jamais pu retrouver, dans aucun des recueils de Guillevic, le premier poème de lui que j'aie lu, grâce à ces anthologies, et que je connais par coeur :

Il se ferait pommier,

Lui, dans l'espace détendu.

Il aurait cette frondaison,

Ces pommes, la patience.

(&c.)

11:59 Publié dans Blême mêmoire, Lect(o)ures, WAW | Lien permanent | Commentaires (5)

vendredi, 26 novembre 2010

Antiprolepse : génie ou plagiaire

The ancient stone steps had been climbed, the wisps of sound had melted away like mist, his new melody, darkly scored in its first lonely manifestation for a muted trombone, had gathered around itself rich orchestral textures of sinuous harmony, then dissonance and whirling variations that spun away into space, never to reappear, and had now drawn itself up in a process of consolidation, like an explosion seen in reverse, funnelling inwards to a geometrical point of stillness; then the muted trombone again, and then, with a hushed crescendo, like a giant drawing breath, the final and colossal restatement of the melody (with one intriguing and as yet unsolved difference) which gathered pace, and erupted into a wave, a racing tsunami of sound reaching an impossible velocity, then rearing up, higher, and when it seemed beyond human capability, higher yet, and at last toppling, breaking and crashing vertiginously down to shatter on the hard safe ground of the home key of C minor.

Amsterdam, V, i

06:55 Publié dans Le Livre des mines, Lect(o)ures | Lien permanent | Commentaires (0)

mercredi, 24 novembre 2010

Nature sauvage ?

Everyone he knew seemed perfectly happy to get by without wilderness - a country restaurant, Hyde Park in spring, was ail the open space they ever needed. Surely they could not claim to be fully alive. Hot, wet, panting, he strained to heave and lever himself onto a grassy ledge and lay there, cooling his face on the turf while the rain beat upon his back, and cursed his friends for their dullness, their lack of appetite for life. They had let him down. No one knew where he was, and no one cared.

After five minutes of listening to the rain rattling on the fabric of his waterproofs, he got to his feet and climbed on up. Anyway, was the Lake District really a wilderness? So eroded by walkers, with every last insignificant feature labelled and smugly celebrated. It was really nothing more than a gigantic brown gymnasium, and this incline just a set of grassy wall bars. This was a work-out, in the rain. More debilitating thoughts pursued him as he climbed towards the col, but as he gained height and the going became less steep, as the rain ceased and a long fissure in the cloud permitted a tiny consolation of diluted sunlight, it began to happen at last – he began to feel good.

Amsterdam, III, iii

09:19 Publié dans Lect(o)ures | Lien permanent | Commentaires (0)

samedi, 20 novembre 2010

Pourquoi pour moi a des couilles

« J’écris des livres anti-patates : la patate y est contenue. »

(Tomates, p. 88)

Le dernier livre de Nathalie Quintane est peut-être son meilleur. (J’ai une véritable affection pour les textes de Nathalie Quintane – même les ratés comme Cavale*. C’est dire.)

Son titre ? Tomates**.

Le livre parle de plants de tomates (de purin d’orties, aussi), mais, à la faveur d’une métonymie originelle, dérive vers Tarnac et Julien Coupat. C’est ainsi que le livre finit par devenir (aboutit à) une sorte de poème-essai très beau, très drôle aussi, sur l’insurrection qui vient, Auguste Blanqui (le révolutionnaire, pas le boulevard), les émeutes en banlieue… Texte qui allie à une véritable audace formelle (ce qui signifie qu’il n’est pas constitué d’une suite de petites audaces formelles discontinues) une profondeur philosophique à faire pâlir Walter Benjamin (mettons).

Poème-essai ? pourquoi ? [« poème-essai » : ce n’est pas Quintane qui le dit, c’est moi qui l’écris.] La langue de Quintane est poétique ; son rapport au langage est de nature poétique. Pas poésie au sens d’invention stylistique, beauté rythmique etc. : « peut-être qu’un livre se juge aussi aux moments où il refuse de faire galoper le petit cheval » (p. 66) Et ESSAI : par la structure du discours (sauts et gambades) et sa teneur (je donnerai Badiou et tout Minc pour Tomates***).

Cela faisait bien belle lurette (dit le petit cheval) que je n’avais pas lu un texte aussi bref qui donne autant à réfléchir, et à rire ; pour l’alliance du rire et de la profondeur, je recommande sans conteste les deux pages sur les testicules (pp. 96-97 : « la couille est sans pourquoi »).

* Bien sûr, ce n’est pas Cavale qui est raté. C’est ma lecture de Cavale, au moment où je l’ai lu, qui a achoppé, échoué. Enfin, c’est pour moi un livre raté de Nathalie Quintane. Je conseille plutôt : Chaussure et Début. (Pour commencer.)

** Chez P.O.L., paru en septembre 2010. 144 pages, dont peu blanches, 80 francs pour les nostalgiques.

*** Cela ne m’est pas très difficile : je n’ai aucun livre de ces deux Alain(s ?).

14:33 Publié dans Lect(o)ures, Questions, parenthèses, omissions | Lien permanent | Commentaires (0)

samedi, 13 novembre 2010

De Verville à Walser

Le Moyen de parvenir : commencé lundi soir.

Go down, Moses : commencé mercredi soir.

Le renard était déjà le chasseur (en traduction) : commencé jeudi.

Anglomania : commencé jeudi après-midi.

Der Spaziergang : commencé hier.

Il faudrait que j'écrive, en prime ?!

10:10 Publié dans Lect(o)ures | Lien permanent | Commentaires (3)

lundi, 08 novembre 2010

Coup de rabot

"Dans son acariâtre passage l'auto produit l'effet d'un coup de rabot sur la planche de la route d'où les piétons s'épivardent, recroquevillés en boule comme des copeaux, vers les bords et le fossé." (La Randonnée. 1932. Rougerie, 1978, p. 10)

15:15 Publié dans Lect(o)ures, Mots sans lacune, Words Words Words | Lien permanent | Commentaires (0)

dimanche, 07 novembre 2010

Pourquoi lire Dantzig ? (pas inspiré, je n'ai pas trouvé mieux, comme titre)

Longtemps, j'ai hésité à lire Charles Dantzig.

Lorsque son Dictionnaire égoïste l'a propulsé au sommet de la gloire, tant ce qui nous était rapporté de sa vision de la littérature que cette soudaine gloriole me semblaient l'identifier à une sorte de Jean-François Zygel de la littérature, ce qui était, déjà, rédhibitoire. Dans la foulée, l'équipe du Magazine littéraire a sollicité le nouvellement fameux pour écrire les Epilogues de plusieurs dossiers spéciaux ; à chaque fois, j'ai trouvé ce qu'écrivait Dantzig soit totalement plat et rebattu, soit franchement démagogique, confirmant ainsi mon premier préjugé.

Jeudi soir, en zappant avant le match de foot sur W9 (cette précision devrait suffire à convaincre Dantzig, s'il tombe sur cette page, que mon point de vue est celui d'un beauf inculte), je suis tombé sur l'émission littéraire La Grande Librairie. Les invités étaient, notamment, Danièle Sallenave et Charles Dantzig. J'avais déjà entendu parler du dernier essai de Dantzig, Pourquoi lire ? Son argumentaire, tel que l'avaient présenté certains médias en insistant sur le côté provocateur et innovant, consistait à démontrer que lire de la littérature ne sert à rien. Comme il s'agit là d'un argument totalement frelaté à force d'être rebattu depuis un demi-siècle, je n'avais pas eu envie d'y voir de plus près. Or, ce que disait Dantzig jeudi soir (sa conviction, ses gestes mesurés, sa distinction, les exemples qu'il donnait) est allé à l'encontre des préjugés que j'avais accumulés à son égard. (Précision annexe pour les amateurs d'événementiel : j'ai aussi écouté Danièle Sallenave et Stanislas Dehaene, et j'ai raté la première demi-heure du match de foot.)

Vendredi, à Angers, C. a acheté Pourquoi lire ?

Je l'ai lu hier.

Séduit par de nombreux passages, profondément amusé par certaines formules spirituelles et bien trouvées, j'ai passé un moment agréable en compagnie de ces quelque 250 pages. Ce que Dantzig dit de Duras, de Beckett, de la lecture à haute voix, de Stendhal ou des romans de vampires (pour ne citer que quelques exemples) est très fin, très juste aussi. Toutefois, je dois, une fois la nuit passée, constater que ce livre m'a indigné. Va encore pour son côté terriblement superficiel, de bric et de broc : l'absence de structure, la faible cohérence du discours ne sont pas gênantes en soi. Ce qui l'est plus, c'est que Dantzig est très donneur de leçons, d'une manière très adolescente. Or, il est plaisant de recevoir des leçons de quelqu'un qui cite le vers le plus célèbre de Heine (le début de la Lorelei) en l'attribuant à Goethe (p. 31), et ce sans que ni lui ni son éditeur ne se soient aperçus de cet affreux pataquès...!

Tout d'abord, Dantzig a l'art de la généralisation abusive : tout en disant continuellement je, et en faisant ainsi comprendre que ce qu'il dit de la lecture relève de sa propre expérience, il n'en tire pas moins des conclusions générales et tout à fait contestables, sur la lecture annotante par exemple. Inversement, il attribue à la lecture de littérature des propriétés qui ne lui sont pas nécessairement propres : ce qu'il écrit de l'isolement dans lequel se plonge un lecteur, et de l'hébétude, la rupture par rapport au monde qui découle d'un certain temps passé à lire, peut tout à fait se transposer au domaine de l'écoute de musique classique, d'opéras, à l'amateur d'art qui sort d'une galerie ou d'une exposition pas trop bondée, etc.

L'exemple le plus cinglant de cette tendance à la généralisation hyper-abusive est ce que Dantzig dit des universitaires. Selon lui, tous les universitaires sont de stériles frustrés vainement fiers de leurs petits scribouillages ennuyeux que personne n'a envie de lire. Pis même, ils se rendent tous coupables, selon lui, de plagiat et de pillage : ils font travailler leurs étudiants pour mettre ensuite leur nom sur les textes qui ne sont pas d'eux. Bien sûr, comme toute généralisation, celle-ci a son fond de vérité. Avant d'entrer à l'Université, j'avais entendu parler des professeurs qui s'approprient le travail de leurs thésards ; en onze ans, tant comme doctorant que comme enseignant-chercheur, j'ai rencontré en tout et pour tout deux cas de cet ordre, soit une infime minorité, fort heureusement.

Dantzig a sans doute des comptes à régler avec telle ou telle institution, avec tels ou tels universitaires. Qu'il les cite, qu'il attaque de manière précise, et qu'il lâche la grappe à l'immense majorité d'universitaires qui n'écrivent rien, ou dont les recherches sont vraiment bien écrites et intéressantes, ou qui savent pertinemment que les écrivains, contrairement à eux, sont des créateurs. Pour ne prendre que mon exemple, j'ai quasiment arrêté toute forme de recherche (ou de mise en forme de mes recherches sous forme écrite) depuis cinq ans car je suis de plus en plus frappé par le caractère absolument vain des publications universitaires, l'absurdité de tout ce cirque "publish or perish ?", la médiocrité de certains collègues qui, après une habilitation à diriger des recherches aussi creuse que prolifique en pages, deviennent des professeurs imbus de leur petit pré carré ; surtout, j'ai mis un frein à mes recherches car mes doutes concernant ce que je peux avoir encore à dire, de la littérature africaine et de la théorie post-coloniale (mon "domaine"), vont croissant. Ainsi, je partage la plupart des analyses de Dantzig ; ce que je ne comprends pas, c'est sa haine des universitaires. Sans doute n'est-elle pas compréhensible, comme toutes les phobies ou toutes les aversions. Même en admettant que Dantzig puisse avoir des raisons personnelles d'en vouloir à l'Université, et donc qu'il insulte tous les universitaires, quelque chose m'a profondément troublé dans son discours.

En effet, Dantzig consacre deux pages aux raisons qui l'ont poussé à refuser de continuer à lire Céline. (Pages 236-238. C'est une argumentation similaire à celle de Laurent Evrard, telle qu'il m'en avait fait part lors d'une conversation en juillet dernier.) De même, il reproche à Orhan Pamuk d'avoir écrit, au sujet de Maxime du Camp, qu'il était "efféminé mais fiable" (p. 219). Dantzig a tout à fait raison de souligner la contradiction scandaleuse entre un écrivain qui se dit "persécuté par les intégristes" et de tels propos homophobes. En revanche, il fait exactement la même chose quand il décrit les universitaires comme "des mites, bouffies, expirant dans l'ombre" (p. 222). Céline, qu'il cite, traitait les Juifs de termites, dans le contexte et avec les conséquences que l'on sait. Dantzig, lui, crache sur les mites universitaires, les "propriétaires de la littérature", ses Juifs à lui. Peut-être n'est-ce pas entièrement délibéré ; dans ce cas, Dantzig n'est pas un salaud à la Céline, mais une sorte de pilier de comptoir qui écrit, au fil de la plume, tout ce qui lui passe par la tête sans prendre garde.

Voyons ces deux hypothèses. Si c'est un salaud à la Céline, et si je suis son argumentation à propos de Céline, je n'ouvrirai plus aucun de ses livres. Si c'est un post-adolescent qui dit n'importe quoi pour épater la galerie, je ne perdrai plus non plus mon temps à le lire : sur ma table de chevet m'attendent Roberto Arlt, Hans Henny Jahnn, Pessoa, d'autres livres encore de Thierry Beinstingel, Balzac, Ian McEwan, Jonathan Frantzen... de vrais écrivains.

Charles Dantzig. Pourquoi lire ? Paris : Grasset, 2010.

09:59 Publié dans Indignations, Lect(o)ures, WAW | Lien permanent | Commentaires (2)