jeudi, 05 mai 2022

05052022

Ce matin, c’était le dernier cours de Littératures postcoloniales et de la diaspora de L3. Impression un peu mitigée car j’ai fait passer un peu à l’abattage les 8 dernières présentations orales (en moyenne, il y en avait plutôt 3 par cours, soit beaucoup de temps pour questions, échanges et reprise), mais c’était le dernier cours avec un groupe d’étudiant-es globalement très vif, très dynamique, assez poil à gratter parfois, mais de façon stimulante. Chose rare, il me tarde presque de corriger leurs copies. C’est aussi une promotion dans laquelle se trouve une demi-douzaine d’excellent-es anglicistes.

Après-midi : conseil d'UFR, dont deux heures perdues à discuter du sexe des anges de l'emménagement partiel sur le site Lesseps à partir de 2025.

Soir : bonne idée, vraiment, d'aller acheter des feuilles quadrillées pour O* juste avant l'heure de la fermeture à la FNAC. Outre que les seules marques vendues là coûtent la peau des nèfles, pas pu résister à acheter deux disques, dont le dernier Oumou Sangaré. / Soir, plus tard : émission de La Grande Librairie avec Annie Ernaux. Pendant l'entretien, je me suis pris à refeuilleter le magnifique Quarto, et à commencer la lecture de La Femme gelée. Quelle écriture exceptionnelle. Deux analogies me sont venues, inattendues, difficiles à assumer ou approfondir totalement : le même creusement à partir des mots que dans les derniers livres de Sarraute ; le même creusement d'un matériau familial / générationnel que les romans de Bergounioux dans les années 80 (mais en beaucoup moins ennuyeux).

22:50 Publié dans 2022, Lect(o)ures, WAW | Lien permanent | Commentaires (0)

jeudi, 28 avril 2022

28042022

Ce soir, très belle lecture d’extraits de Zone blanche, roman paru en 2021 – et que je ne connaissais pas – par son auteur, Jocelyn Bonnerave (également percussionniste ici) et Arthur Gillette, guitariste. C’était la première fois (en dix-neuf ans de vie à Tours) que je mettais les pieds et les oreilles au Bateau ivre. Il faut un début à tout.

J’ai acheté le roman, que J.B. m’a dédicacé alors qu’en général je ne cours pas après les dédicaces, et pense que ce sera peut-être moins bien que la lecture.

On verra.

Cet après-midi, j’ai lu la fin de l’épisode 13 (Nausicaa) et l’épisode 14 (Oxen of the Sun) : Ulysses m’exaspère de plus en plus, en fait. J’en ai fait état lors de mon dernier live Twitch mais là, l’épisode 14 est vraiment du foutage de gueule érudit, à la fois pharamineux dans son écriture et totalement creux dans sa portée.

23:17 Publié dans 2022, Lect(o)ures | Lien permanent | Commentaires (0)

dimanche, 20 février 2022

20022022

J’avais du travail, et je n’ai pas foutu grand-chose : mauvaise humeur et mauvais moral de n’en avoir pas fait davantage. Dans l’après-midi, j’ai lu (mal) une quinzaine de pages de Ulysses afin d’avoir « de quoi dire » pour le troisième live Twitch de demain soir.

Le soir, j’ai terminé de lire Wunderland de Caitriona Lally, second roman de cette jeune autrice irlandaise, choisi presque par hasard sur les étagères d’Irish fiction de l’immense librairie Kennys Bookshop la semaine dernière : bonne pioche, car c’est à la fois drôle, grinçant et très dérangeant. C’est un roman très juste, je pense, sur ce que ça représente réellement, dans les détails, de vivre avec une personne gravement dépressive et suicidaire. C’est aussi un roman qui, dans la mesure où l’action se déroule à Hambourg, multiplie les jeux translinguistiques entre l’allemand et l’anglais, et dont le personnage masculin principal ne cesse d’imaginer, en anglais, de nouveaux noms collectifs, pas seulement pour les animaux. On l’aura compris, c’est le genre de roman que je lis avec une part de mon attention captée par l’hypothèse de la traduction.

Abyss dominical : gagné 90 à 80 contre O*.

Au fond, je crois que je n’aspire profondément qu’à une chose : la retraite. Mais elle n’arrivera, au mieux, que dans vingt ans.

21:51 Publié dans 2022, Lect(o)ures | Lien permanent | Commentaires (0)

dimanche, 13 février 2022

13022022 (fantôme)

Le jour des 77 ans de mon père, et la veille de notre retour en France, je me lance, dans le salon donnant sur le vieux bourg de Salthill, à Galway, à la découverte de Joseph O'Connor - si chaudement et souvent recommandé par sa traductrice Carine Chichereau. Des milliards d'autres fers au feu mais on ne peut pas toujours attendre... Le roman tourne autour de la figure, essentielle, de Molly Allgood / Maire O'Neill, actrice qui a notamment créé le personnage de Pegeen dans The Playboy of the Western World mais qui fut aussi le dernier amour de Synge.

Le jour des 77 ans de mon père, et la veille de notre retour en France, je me lance, dans le salon donnant sur le vieux bourg de Salthill, à Galway, à la découverte de Joseph O'Connor - si chaudement et souvent recommandé par sa traductrice Carine Chichereau. Des milliards d'autres fers au feu mais on ne peut pas toujours attendre... Le roman tourne autour de la figure, essentielle, de Molly Allgood / Maire O'Neill, actrice qui a notamment créé le personnage de Pegeen dans The Playboy of the Western World mais qui fut aussi le dernier amour de Synge.

11:57 Publié dans 2022, Autoportraiture, Lect(o)ures | Lien permanent | Commentaires (0)

jeudi, 28 janvier 2021

Okay Bergou

Parcouru le n° des Cahiers de l'Herne consacré à Bergounioux.

La plupart des textes font ressortir l'aspect le moins intéressant de l'écrivain, son côté pisse-copie et donneur de leçons qui rit quand il se brûle. J'avais beaucoup aimé lire les différents tomes des Carnets de notes, car voir le travail dans sa continuité est fascinant, et il y a évidemment de vrais bonheurs d'écriture.

Là, dans ce numéro spécial, il y a un texte (inédit ? repris d'une de ses innombrables contributions à des revues ?) de Bergounioux lui-même, sur la génération de 68, et qui est absolument hérissant, ou navrant, de bêtise confite, paradoxalement très Biedermeier : l'embourgeoisement réac des anciens communistes qui fustigent "les jeunes", et qui ne se rendent pas compte que c'est leur participation enthousiaste au productivisme industriel qui a contribué à la catastrophe écologique dans laquelle nous sommes empêtrés (et dont, d'ailleurs, Bergounioux a au moins la décence de ne jamais parler). On a vraiment envie d'écrire "OK boomer" en marge d'une phrase sur deux.

18:29 Publié dans 2021, Lect(o)ures | Lien permanent | Commentaires (0)

dimanche, 10 janvier 2021

Séances lambrissées

Grande léthargie aujourd'hui. Et dire que je dors très bien ces dernières semaines. Tant mieux, d'ailleurs.

Pas corrigé la moindre copie ce week-end, la honte absolue.

Chaque matin depuis que mes parents m'ont apporté le vélo d'appartement, je fais une séance de 30-40 minutes, en écoutant à chaque fois un des vinyles de la collection installée dans la chambre d'amis. Ce matin, c'était une (longue) face d'un disque de Duke Ellington avec son quindectet (enregistrements de 1954, il faudrait citer tous les musiciens, pas seulement Johnny Hodges (et il faudrait surtout creuser toute l'histoire complexe des orchestres de Duke Ellington)), avec, pour lecture, un article de Paul Zumthor sur l'intertextualité dans les textes médiévaux (il y distingue notamment les modèles "verticaux" des variations "horizontales").

Hier matin, j'avais associé le troisième LP du coffret Eric Dolphy A The Five Spot avec plusieurs lettres de D.H. Lawrence : ce volume de lettres choisies de D.H. Lawrence entre 1923 et 1930, récupéré je ne sais où, traînait à la buanderie, et je m'étais mis à en lire une par ci une par là il y a quelques semaines, au gré des lessives. Lecture très étonnante, pour moi qui n'ai lu, je crois, aucun roman de D.H. Lawrence, seulement des poèmes et des nouvelles. Il y a vraiment des pépites, des réflexions qui en disent long sur la vie intellectuelle dans l'entre-deux-guerres. (J'aurais dû remonter le livre pour noter ici quelques-uns de ces passages.)

Vendredi, j'avais allié mon vieux disque Whomp That Sucker! de Sparks (avec lequel j'ai appris l'anglais (ce raccourci faux est délibéré)) à d'autres lettres de D.H. Lawrence (très congruent).

À la fin de l'automne, vu la météo, j'ai dû interrompre mes virées en vélo dehors, de sorte que le vélo d'appartement tombe bien. Aux beaux jours, il faudra reprendre les excursions, car ça n'a rien à voir, tout de même.

17:53 Publié dans 2021, Jazeur méridional, Lect(o)ures, Moments de Tours | Lien permanent | Commentaires (0)

vendredi, 08 janvier 2021

Polyphonies

Difficile de se tenir à l'écriture quand le reste du travail rend tout cela plus difficile encore. Au moins, j'ai le prétexte, parfois, que le travail m'a empêché d'écrire. Ces jours-ci, je suis accaparé par les signatures de programmes d'études des étudiant-es qui postulent pour un semestre ou une année dans les universités partenaires d'Asie et d'Australie. Est-ce l'effet de l'étouffement ressenti avec les confinements, il n'y a jamais eu autant de candidatures.

J'ai passé une partie d'après-midi à lire, au salon, dans un des deux cabriolets offerts par mes parents, le roman de la romancière tunisienne Hella Feki, Noces de jasmin, paru l'an dernier aux éditions Lattès. Sans l'admirable Ahmed Slama, je n'aurais pas eu vent de ce livre. La structure et le fonctionnement narratif (alternance de 5 narrateurs à la première personne, dont un non-humain (la cellule)) rappelle le roman de Véronique Tadjo autour de la pandémie d'Ebola, En compagnie des hommes.

Il va falloir remettre sur le métier les vidéos.

Il fait un froid mordant. Toute la journée, brume et brouillard.

Depuis hier, j'ai mis en route une séance quotidienne de vélo d'appartement, au sous-sol, dans la chambre d'amis reconvertie depuis août en salon musical, et donc aussi désormais en salle de sport. À chaque séance de vélo correspond l'écoute d'un vinyle, avec pause médiane pour retourner le disque. Ce matin, c'était Africa / Brass de Coltrane, et confirmation que c'est peut-être le seul disque de Coltrane que je trouve ennuyeux, pénible presque.

19:12 Publié dans 2021, Jazeur méridional, Lect(o)ures, WAW | Lien permanent | Commentaires (0)

dimanche, 06 décembre 2020

Jeu littéraire dominical

Ce jeu traîne sur Twitter depuis déjà quelque temps, et quand je me décide à faire ce genre de choses, je ne fais évidemment pas les choses à moitié, et je triche pour ne pas avoir trop à trancher.

Pour tout dire, j'avais même songé à d'autres colonnes / rubriques. Il manque, dans ce tableau, au moins Charlotte Delbo, Ovide, Pouchkine et Thomas Bernhard.

17:57 Publié dans *2020*, Chèvre, aucun risque, Lect(o)ures | Lien permanent | Commentaires (0)

mardi, 24 novembre 2020

Farces foutraques

Tenir ce journal chaque jour de l'année 2020 (il y a dû y avoir deux ou trois anicroches, mais enfin...) n'aura pas été tellement difficile. Quand on voit la difficulté que j'éprouve à terminer quelque chose. Je ne me tiens, au fond, qu'à l'informe et l'infini, l'inachevable*. Dès que s'épelle le mot FIN quelque part dans le lointain, c'en est fini de moi.

Bien entendu l'année 2020 porte en elle, dès le principe... portait une feuille de calendrier avec le mot FIN. Mais ce n'est pas pareil : cette fin est inéluctable ; il suffit de se laisser porter.

En lisant le livre de Guillaume Métayer, je me dis que j'aurais pu écrire vingt livres comme celui-là, ne serait-ce qu'au cours des dix dernières années. Voilà, seulement, que je ne l'ai pas fait, et que le conditionnel n'est pas la réalité. Je parle bien de l'essai de Métayer, pas de n'importe quel livre. Diffus, foutraque, ensemble de chapitres simplement reliés par une couverture, mais avec un fil conducteur puissant qui permet de nourrir la réflexion de manière plus continue (comme si c'était le lectorat, réellement, qui faisait le livre), c'est exactement le genre de livre dont je pourrais tirer, sans exagération, vingt volumes en puisant seulement dans mes archives. Quel sens cela aurait-il ? Aucun, certainement, les sujets n'intéressant personne.

Pour en revenir à l'année 2020, il y a une forme d'ironie à ce que ce soit justement cette année étrange, désastreuse, qui me permette d'achever quelque chose. (Il reste 37 jours ; je ne pense pas me porter la poisse en écrivant cela.) Outre la reprise (et l'achèvement ?) du Projet Pinget, que pourrais-je manigancer pour 2021 ?

* La question de l'enthousiasme qui retombe, c'est-à-dire de l'énergie que je peux mettre pendant quelques semaines ou quelques mois à un texte, à une série de vidéos, à un cours, avant que cet enthousiasme ne s'effiloche, est intimement liée, je pense, à l'intérêt très modéré de mes initiatives : j'en veux pour preuve que les personnes avec qui j'échange sur les réseaux sociaux se passionnent toujours quelque temps pour mes vidéos, par exemple, m'en disant le plus grand bien, engageant même un dialogue constructif etc., avant de ne plus jamais intervenir. Tout cela n'a aucune gravité, vu qu'au fur et à mesure je construis tout de même quelque chose, et un fil conducteur se tisse, à défaut de me guider.

16:16 Publié dans *2020*, Ecrit(o)ures, Lect(o)ures | Lien permanent | Commentaires (0)

jeudi, 19 novembre 2020

Coincé sous un beau préau

J’ai lu le mot Beaupréau dans un livre, donc me voici dans la cour de récréation de mon école primaire, une fois qu’elle a été rénovée, donc quand j’étais en CM2. Sous le préau nous jouons aux billes, selon des règles un peu plus subtiles que celles des gamins d’aujourd’hui, les consoles vidéo les abrutissent. Stéphane Bégu s’exclame que c’est un beau préau, et il se fout de moi.

Il se fout tout le temps de moi, alors dans la cour de récréation de l’année d’avant, en CM1, je lui casse la gueule, ou plus exactement pour la seule fois de ma vie je fous mon poing le plus fort que je peux dans la gueule de quelqu’un, et ce quelqu’un saigne du nez. Ce quelqu’un c’est Stéphane Bégu. On reprend la partie de billes, mais cette fois-ci c’est dans la cour de récréation du collège Ronsard, et mon fils a honte de voir que je joue aux billes alors que j’ai passé depuis plus de trente ans l’âge d’être au collège.

Mais pas celui de jouer aux billes, alors bon.

Sous le préau de mon école primaire nous jouons aux billes, mais Stéphane Bégu désormais a la tête et les cheveux de Yaël Bidon, les jambes d’Olivier Saint-Geours, et il parle intelligemment comme Sébastien Raoulas. Le surveillant du collège Ronsard vient nous dire qu’on n’a rien à faire là, on n’est pas de ce collège, et d’abord où sont nos masques.

Le surveillant, qui est celui des sosies de François Berléand qui ne ressemble pas du tout à François Berléand, a un livre à la main, et ce livre c’est Catastrophes de Pierre Barrault. Sébastien Raoulas me glisse à l’oreille que nous devons nous trouver dans un chapitre inédit du livre de Pierre Barrault. Je lui dis que je ne comprends rien et il m’engueule parce que ce n’est pas parce que nous vivons en 1983 que nous ne devons pas porter notre masque comme la loi nous y oblige en 2020.

Je lui dis de laisser tomber, et la cour se remplit de billes. Le sosie de François Berléand qui ressemble à présent à Stéphane Bégu se casse la gueule en glissant sur les billes. Il saigne du nez. Tant mieux. En plus il va choper le Covid19 car les billes se sont toutes transformées en petits avatars de Covid19. Tant mieux. C’est ce que je me dis même si je me rends compte qu’il saigne du nez mais avec les visages des autres personnages du roman de Pierre Barrault.

D’ailleurs la partie de billes se poursuit au collège Pierre-Barrault et le surveillant n’est autre que Pierre de Ronsard. Il commence à brailler Mignonne, allons voir si la rose. Je lui pète la gueule, mais bien. J’y prends goût, ma parole. Et puis il n’avait qu’à chanter une de ses antistrophes, car j’aurais pu répondre avec l’épode. Et fusionner François Berléand et Yaël Bidon dans le télépode. Nous voulons des personnages non-binaires. Et des pronoms fuyants. Les il des deux paragraphes précédents ne désignent jamais qui ils semblent désigner.

Je m’acharne sur Ronsard ; je lui pète les dents, et je lui colle le seul point-virgule du texte dans l’œil droit.

Claire me dit que ce n’est pas charitable, et pas malin, qu’elle avait besoin de poser des questions à Ronsard pour son cours de demain.

Je lui réponds que son cours est sur Les Contemplations de Hugo.

Ça ne te regarde pas, me dit-elle.

Il n'avait qu'à pas me dire d'arrêter de singer bêtement et sans talent l'écriture de Pierre Barrault.

Mais il ne t'a pas dit ça, me dit Claire.

J’ai l’impression que Claire est en fait la Claire du roman de Pierre Barrault et ça m’effraie car je n’ai pas lu le roman et je ne connais pas tous les couplets de What shall we do with a drunken sailor. Pierre Barrault me dit que ce n’est pas grave, mais je ne l’écoute pas car c’est lui le sosie de François Berléand et si je n’avais pas lu le mot Beaupréau nous n’en serions pas là.

Le narrateur n’avait qu’à passer sa jeunesse à Saint-Genouph, et nous n’en serions pas là.

Sébastien Raoulas me dit que ça se voit que je n’ai pas lu Catastrophes car ce n’est pas un roman, mais des fragments.

Je lui dis qu’il faut qu’il arrête de se contenter de lire les quatrièmes de couverture car c’est bien un roman, et d’ailleurs il y a un début et une fin.

Yaël Bidon hoche la tête.

Et entre le début et la fin il y a les péripéties.

Yaël Bidon hoche la tête. C’est elle qui a pris la photo de l’agent immobilier dans l’appartement, juchée qu’elle était sur l’éléphant de François Delarozière. Elle est prête à faire cours sur Ronsard, mais elle croit que ça veut dire qu’il faut être juchée sur le Ronsard-machine de François Delarozière.

Je reprends mes billes, car il est évident que j’ai pris un des mauvais chemins pour aller à Beaupréau. Sans ça je ne passerais pas mon temps à m’égarer dans la cour de mon école et dans celle du collège Ronsard.

Je sors du collège qui est mon école de quand j’étais en CM2 mais avant qu’elle ne soit construite, j’ouvre Google Maps qui s’ouvre sur la page 142 de Catastrophes et me dirige vers Saint-Genouph. Claire me tend le nez sanguinolent de Stéphane Bégu. Claire chante This Is No Mine Ain House, dont je ne connais pas les couplets non plus mais que je chante en entier.

Au milieu de la rue Puspök, nous nous arrêtons, figés. Plus moyen de nous bouger.

Chut, me dit Claire, Pierre Barrault est en train de se raser, et il suffit d’attendre qu’il ait terminé.

De toute façon, me souffle Sébastien Raoulas, dont je me demande ce qu’il fout dans mon aéroplane blindé, de toute façon c’est un fragment inédit de Catastrophes, nous n’en sortirons jamais.

Et nous n’arriverons jamais à Saint-Genouph non plus.

Désespéré, j’avale une bille pour que Sébastien Raoulas se transforme en Stéphane Bégu et que je puisse lui casser la gueule.

11:28 Publié dans *2020*, Ecrit(o)ures, Lect(o)ures | Lien permanent | Commentaires (0)

mardi, 17 novembre 2020

Avec attestation

11:10 Publié dans *2020*, Lect(o)ures, Moments de Tours, Zestes photographiques | Lien permanent | Commentaires (0)

dimanche, 08 novembre 2020

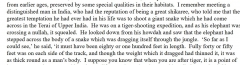

"80 or 100 feet in length"

13:45 Publié dans *2020*, Lect(o)ures | Lien permanent | Commentaires (0)

mercredi, 14 octobre 2020

magdaléniennement (de Fourcade à Heaney)

Continuer de lire des textes à la fois beaux (par éclats) et ardus, c'est ma seule technique pour ne pas sombrer dans la sénilité.

Mais cela n'est-il pas un leurre ?

08:30 Publié dans *2020*, Lect(o)ures | Lien permanent | Commentaires (0)

lundi, 12 octobre 2020

Avec un monstre lu

Ce matin, c'était un peu la vidéo à handicaps, et je ne parle pas du masque. Contrairement à ce que je dis au début, j'ai d'ailleurs pu la mettre en ligne avant mon premier cours, mais grâce à l'utilisation de WeTransfer et à une petite promenade permettant de trouver davantage de réseau que dans mon bureau (1 gigaoctet, ça bloquait).

Au demeurant, j'avais mal commencé la journée, et je n'ai cessé de me sentir mieux au fur et à mesure qu'elle passait.

17:54 Publié dans *2020*, Lect(o)ures | Lien permanent | Commentaires (1)

lundi, 05 octobre 2020

Le monde à écumer (l'arrachée belle)

Après ma lecture du premier livre de Lou Darsan, je me suis retrouvé avec une occasion en or de dire deux mots de Wittgenstein's Mistress, un livre-phare pour moi.

Mais je m'avise avoir dit n'importe quoi : Wittgenstein's Mistress, je l'ai lu sur exemplaire emprunté en B.U., puis réemprunté. Je ne l'ai donc jamais eu en anglais.

19:18 Publié dans *2020*, Blême mêmoire, Lect(o)ures | Lien permanent | Commentaires (0)

mercredi, 23 septembre 2020

Unissons

Aujourd'hui, dans deux livres que je lis simultanément, il était question de l'insurrection de Mohand Mokrani dans les années 1870, en Kabylie.

Ces deux livres, ce sont ALGER, RUE DES BANANIERS de Béatrice Commengé, et le dernier chapitre de LA FOSSE COMMUNE de Pierre Vinclair.

22:00 Publié dans *2020*, Chèvre, aucun risque, Lect(o)ures | Lien permanent | Commentaires (0)

mercredi, 16 septembre 2020

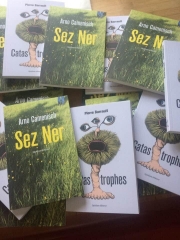

Catastrophes

06:15 Publié dans *2020*, Chèvre, aucun risque, Lect(o)ures, Mirlitonneries métaphotographiques | Lien permanent | Commentaires (0)

vendredi, 11 septembre 2020

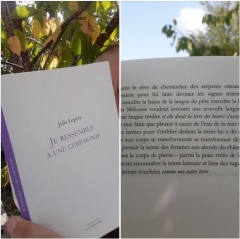

Galère aux catastrophes

J'ai reçu hier mon lot commandé la semaine dernière aux éditions du Corridor bleu, dont je venais de découvrir le catalogue : un numéro papier de la revue Catastrophes, un roman de Pierre Vinclair (dont l'extraordinaire poème La Sauvagerie m'aura accompagné tout l'été), un beau recueil de la jeune poète Julia Lepère (cf supra) et un recueil de Christine Chia (malheureusement pas en bilingue, j'étais très déçu en voyant ça).

J'essaie d'organiser, comme je le peux, mes deux cours en distanciel, celui d'agrégation interne, et celui pour les étudiant-es d'échange resté-es dans leurs pays respectifs (mais qu'on accueille quand même, on n'en est pas à une contradiction sémantique près).

23:23 Publié dans *2020*, Lect(o)ures | Lien permanent | Commentaires (0)

samedi, 29 août 2020

Charbonné

L’érable chétif face à la cuisine a deux grosses feuilles brunes. Il fait frisquet aujourd’hui.

Je poursuis ma lecture de Zoocities, de la philosophe Joëlle Zask : le livre est intéressant, de par son sujet autant que par sa problématique, mais le manque répété de rigueur dans les sources et dans la démonstration m’agace toutes les trois pages.

Encore un achat mobilier aujourd’hui : une bibliothèque d’occasion, au dépôt-vente de Saint-Pierre des Corps. Elle va nous permettre de ranger DVD et divers bouquins de façon plus rationnelle à la buanderie.

Pendant que j’enregistrais, comme on doit le faire chaque semaine, les différentes pièces de hautbois jouées par O*, j’ai feuilleté deux livres qui se trouvent au salon : ma fidèle anthologie des littératures du Moyen-Âge – qui m’a donné envie de lire le Huon de Bordeaux – et un livre d’art L’art belge, entre rêves et réalités, que je n’avais pas ouvert depuis longtemps et dont je retiendrai le nom de Maximilien Luce.

17:40 Publié dans *2020*, BoozArtz, Lect(o)ures | Lien permanent | Commentaires (0)

vendredi, 21 août 2020

All Along the River

Je ne lis pas énormément, mais avec le roman de Mary Elizabeth Braddon que je suis en train de lire, je retrouve un vrai plaisir de lecture. Il s’intitule All Along the River, date de 1893 ; c’est le troisième que je lis de cette autrice immensément populaire de son vivant, et pas seulement au Royaume-Uni puisque plusieurs de ses romans furent traduits en français l’année suivant leur parution en anglais. C’est très bien écrit, et quoique l’intrigue soit cousue de fil blanc, absolument jouissif dans les descriptions sociales et psychologiques, bourré de stéréotypes de genre subtilement déconstruits.

23:11 Publié dans *2020*, Lect(o)ures | Lien permanent | Commentaires (0)

mardi, 11 août 2020

*1108*

C* a reçu en cadeau, de la part de mes parents de ma sœur, le Dictionnaire des créatrices en 3 forts volumes, magnifique somme publiée en 2011 par les éditions Des Femmes et devenue introuvable, sauf d’occasion.

15:51 Publié dans *2020*, Lect(o)ures | Lien permanent | Commentaires (0)

samedi, 25 juillet 2020

Se taire ou pas (projets)

Réveillé à 6 h avec la migraine pas passée hier soir. Je n’arrive plus du tout à lire en ce moment. Quoique l’angle sous lequel y est traitée la question de la mémoire de la traite esclavagiste soit très novateur et m’intrigue, le livre de Léonora Miano que j’ai commencé il y a trois jours – Crépuscule du tourment – me tombe des mains, comme tout ce que je tente de lire depuis une quinzaine, il semblerait. J’ai reçu Se taire ou pas, d’Isabelle Flaten, reparu en poche au Réalgar : si je n’arrive pas à le lire non plus, ça va devenir inquiétant.

Je pianote dans la maison vide et endormie, avec quatre bougies à la citronnelle et le reflet de mon visage au-devant du clavier, dans le verre de la table de la salle à manger (qui fait partie des nombreux meubles que nous devons virer d’ici fin août). Et la maison paraissait déjà vide après le nettoyage de février…

Il faut que j’écrive le billet d’hier, et les deux sonnets du jour, à défaut des trois en retard.

07:02 Publié dans *2020*, Lect(o)ures | Lien permanent | Commentaires (2)

mardi, 07 juillet 2020

"agir non agir"

Première vraie journée d'été, pas franchement caniculaire... toujours ce vent...

Beaucoup lu. Je poursuis la lecture, linéaire, j'y tiens, de La Sauvagerie. Je ne suis pas encore en mesure d'écrire quoi que ce soit au sujet de ce livre dont je ressens très fort qu'il s'agit d'un poème qui va me marquer durablement, devenir un de mes classiques incontournables, toujours remis sur le métier. On peut lire le long méandreux article que vient de lui consacrer Auxeméry (un des 49 co-auteurs du livre, d'ailleurs), mais je pense que le mieux est, à condition d'aimer lire de la poésie, de se procurer le livre de Vinclair.

[Je préfère la recension de Tristan Hordé, qui m'apprend que Vinclair publie simultanément un essai intitulé Agir non agir.]

Avant-hier j'ai commencé la lecture de Comorian Vertigo, qui me plaît moins que les deux autres livres de Nassuf Djailani chroniqués samedi dernier. C'est un roman, mais de bric et de broc, il semble.

Avant-hier j'avais aussi commencé à me plonger dans les deux gros "Quarto" rassemblant les quatre livres de Paul Bénichou ; aujourd'hui, j'ai beaucoup avancé dans Le Sacre de l'écrivain. Même si une partie de la démonstration m'intéresse modérément, en matière d'histoire littéraire, je ne lis pas trop en diagonale car je veux être sûr de ne pas manquer les articulations principales. Or, les pages sur l'illuminisme, sur Senancour ou sur Lamartine sont difficiles à extraire, ou à abstraire.

Soir : Wild At Heart, que je me rappelais mal, et qui est de fait, un petit Lynch. Difficile d'imaginer comment ce film a eu la Palme d'Or. Cage y est excellent, mais tout y est un peu surdéterminé, excessif aussi. Je crois que quelque chose m'échappe.

22:50 Publié dans *2020*, Lect(o)ures | Lien permanent | Commentaires (1)

samedi, 04 juillet 2020

Pentes et sentes

Levé tôt, fatigué. Me suis senti un peu comme ci comme ça toute la journée.

En fin de matinée, je suis allé en ville en vélo, pour la première fois. Cela m'a permis de voir qu'il me faudrait 17 minutes si je comptais me rendre l'an prochain au travail en vélo (au lieu de 25 minutes environ à pied et en tramway), et plutôt 25 minutes au retour (j'ai mis pied à terre à mi-côte, avenue de la Tranchée, mais c'est parce que je n'ai pas pris l'habitude de grimper).

Après bien des tergiversations, j'ai aussi fini par enregistrer, en trois temps, la vidéo n° 62 de je range mon bureau. Vu le nombre de livres qui s'étaient accumulés, j'ai été contraint de les expédier, de parler de chacun en trois minutes voire moins, à l'exception des Hommes qui me parlent d'Ananda Devi ; j'ai considérablement abrégé le temps de bavassage en ne lisant que peu d'extraits (Woolf, Devi et Thörn seulement).

Je parle de bavassage, et je parle de tergiversations : en effet, je crois que j'ai fait le tour de ce format, que je n'en vois plus trop l'intérêt. Mon seul problème est que, si je ne fais plus ces vidéos, je ne garderai plus trace, pour moi-même, des livres que je lis, et qui s'empilent sur les étagères. Un ami, avec qui j'ai pris un verre ce midi justement, et qui a acheté plusieurs livres suite à ces chroniques filmées, publie des extraits des livres qu'il lit sur Facebook : moins chronophage que le billet de blog, cette pratique est peut-être ce qu'il me faut désormais.

17:27 Publié dans *2020*, Flèche inversée vers les carnétoiles, Lect(o)ures | Lien permanent | Commentaires (5)

lundi, 01 juin 2020

Lect(o)ures

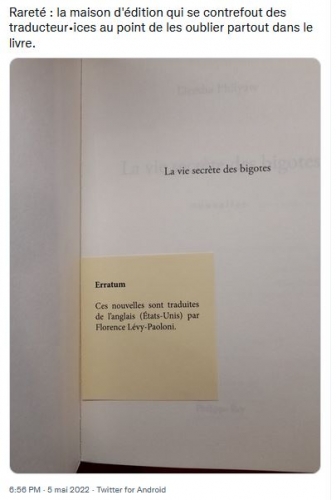

En ce premier jour de juin, je me contente, pour nourrir cette rubrique qui n'a pas connu un seul jour de jachère depuis le 1er janvier, de cette capture d'écran d'un tweet écrit hier matin.

Je m'en veux beaucoup de laisser en plan trois projets qui me tiennent à cœur, mais je manque de temps, et parfois d'énergie, et surtout de motivation dans la durée. Besoin d'être encouragé, peut-être. Au lieu de quoi, comme un idiot qui se disperse, j'ai créé samedi un nouveau compte Twitter dans lequel j'entreprends de transposer en anagrammes la totalité d'un grand roman moderniste.

Le verre d'eau à moitié plein, ce serait de considérer tout ce que j'ai amassé, en blogs et vlog, depuis quinze ans, en le faisant surtout pour moi-même...

10:45 Publié dans *2020*, Chèvre, aucun risque, Ecrit(o)ures, Lect(o)ures | Lien permanent | Commentaires (10)

vendredi, 29 mai 2020

Traversées des fantoches

Hier, Blanquer, une fois encore à la ramasse et désavoué, a annoncé l'annulation de l'épreuve orale de français, dont le maintien était, de fait, incohérent, vu que, pour l'ensemble des autres épreuves du baccalauréat, il avait été décidé, depuis plus d'un mois, le remplacement des examens par une évaluation au contrôle continu sur les deux premiers trimestres. (De par plusieurs témoignages qui me reviennent, cette dernière décision a d'ailleurs foutu dans la merde mis dans un profond embarras pas mal de lycéens de Terminale qui avaient glandouillé en comptant sur des révisions de dernière minute pour sauver les meubles.) Ce ministre abject, qui impose depuis trois ans une idéologie saumâtre et rance contre tous les avis et contre les experts, est devenu de façon manifeste, depuis trois mois, le fantoche à la fois ridicule et odieux que les gens du milieu savaient déjà être.

Apparemment, si O* (qui est en quatrième) retourne au collège, ce sera un jour par semaine, car le collège ne peut pas s'organiser autrement : c'est ce que Blanquer nomme le “retour à la normale”. Imbécile.

Je vais encore beaucoup me plonger dans des questions de traduction ces jours prochains car j'ai aussi acheté la traduction en Poésie/Gallimard des Sonnets de Pasolini : je crois que c'est l'édition recommandée pour le programme 2021 de l'agrégation de lettres modernes, et je vais pouvoir comparer avec celle des Solitaires intempestifs, que je connais mieux et depuis quelque temps déjà. Et j'ai aussi emprunté à la B.U. (on ne peut pas entrer, on commande à distance et on récupère les livres à l'extérieur, le long de la Loire) plusieurs livres de et sur Maryse Condé, dont la traduction de Traversée de la Mangrove par Richard Philcox : le livre est précédé d'un avant-propos du traducteur qui méritera(it) à lui seul un billet de blog.

.

En écoute : insistence de Jacques Ponzio / Africa Express [album remarquable / je dois écrire dans les jours qui viennent un billet de blog aussi sur les disques d'Africa Express, mais je rappelle ici même qu'il n'y a pas besoin d'attendre que j'en dise bien pour s'y intéresser]

09:02 Publié dans *2020*, Chèvre, aucun risque, Lect(o)ures, Translatology Snippets | Lien permanent | Commentaires (2)