jeudi, 04 novembre 2010

Prolepse, I : adjectifs toponymiques, avaler la ciguë

His proper business in life was to work, to finish a symphony by finding its lyrical summit. What had oppressed him an hour before was now his solace, and after ten minutes he put out the light and turned on his side: there was always work. He would walk in the Lake District. The magical names were soothing him: Blea Rigg, High Stile, Pavey Ark, Swirl How. He would walk the Langstrath Valley, cross the stream and climb towards Scafell Pike and come home by way of Allen Crags. He knew the circuit well. Striding out, high on the ridge, he would be restored, he would see clearly.

He had swallowed his hemlock, and there'd be no more tormenting fantasies now. This thought too was comfort, so that long before the chemicals had reached his brain, he had drawn his knees towards his chest, and was released. Hard Knott, Ill Bell, Cold Pike, Poor Crag, Poor Molly…

Amsterdam, I, ii

09:55 Publié dans Ex abrupto, Lect(o)ures, Words Words Words | Lien permanent | Commentaires (0)

lundi, 01 novembre 2010

Le ciment, décidément

Ces derniers jours, j'ai lu plusieurs livres, ou achevé la lecture de plusieurs livres qui avaient été "entamés" simultanément. Dans l'un de ces livres, une famille de quatre enfants devenus brusquement orphelins de père, puis de mère, enterre cette dernière sous une chape de ciment, dans la cave de leur maison. Dans un autre, le ciment tient un rôle important, au point de donner son titre à l'un des premiers chapitres ; dans l'un des courts chapitres décrivant la vie, et surtout la survivance et la mort, dans le camp de concentration soviétique qui est le "décor" (mot inapproprié : le cadre ? pas mieux) du roman, une prisonnière est ensevelie sous un flot de mortier.

Suicide ou accident ?

Le ciment n'est pas si souvent motif central d'un texte littéraire. Il donne son titre au roman d'Ian McEwan, The Cement Garden. Il donne son titre - ainsi que je l'ai dit - à l'un des chapitres du roman de Herta Müller, Atemschaukel. Côté français, je ne vois que le roman de François Bon, Décor ciment, et la chanson de Matthieu Boogaerts. (Moins sinistre.)

15:15 Publié dans Hors Touraine, Lect(o)ures | Lien permanent | Commentaires (2)

vendredi, 22 octobre 2010

Colons, carons

She would not say of anyone in the world now that they were this or were that. She felt very young; at the same time unspeakably aged. She sliced like a knife through everything; at the same time was outside, looking on.

----------------------------------

He drove past the flagpole with the banging halyard. The wind was banging the halyard against the pole and it made him weak somehow, the repeated meaning of this noise.

13:37 Publié dans Corps, elle absente, Ex abrupto, Lect(o)ures | Lien permanent | Commentaires (1)

vendredi, 15 octobre 2010

Merle-pie (Thierry Beinstingel)

Merle-pie

La première fois qu'on voit l'oiseau, passant en rase-mottes au-dessus des rosiers pour disparaître à l'ombre d'un buisson, on a la vision d'une pie en négatif: la tête blanche au lieu d'être noire, mais la même redingote de chef d'orchestre pour le reste des plumes. Les pies, on les connaît cependant. Des effrontées. Pas le genre à passer en coup de vent pour aller se cacher. Plutôt à se poser devant vous, l'œil brillant de colère, le cou déjeté, grattant furieusement le gazon, caquetant, semblant dire : on est chez nous, on vous tolère tout juste. Rien ne les dérange, ni la voiture, ni les mouvements, ni les bruits. La vue du chat les met en rage. Mais ce sont de bonnes gardiennes : pas une fois elles n'auront permis à un corbeau de s'installer dans le jardin. Ce n'est pas négligeable, ils sont nombreux à tourner dans le coin à la recherche d'un nid à occuper, d'un arbre à coloniser. Si on les laisse venir, c'est fini, ils appellent leurs copains, la famille, et ce sont des croassements à n'en plus finir, une ambiance de Toussaint et de pluie incessante à vous foutre le cafard pour le restant de vos jours. Les pies sont hargneuses mais plus discrètes : commérages brefs, chacun chez soi.

On revoit le volatile plus tard, toujours de façon fugitive, éclair blanc et noir d'un vol rapide, vite caché dans le fouillis des branches. C'est un oiseau craintif d'abord. On insiste pour l'observer, mais même l'immobilité derrière la vitre le fait fuir. Et puis il s'habitue au fil des jours et du printemps chantant qui s'avance, fait éclater les bourgeons, pousser les jonquilles et les primevères. Un matin, il reste perché sur un rameau devant la fenêtre, à découvert. On a le temps de l'observer : la tête d'une mouette, toute blanche avec un bec jaune, la redingote de la pie, mais comme trop grande pour lui, l'allure et la dimension d'un merle. L'oiseau ne ressemble à rien de connu. On consulte des livres, Internet. On se rend à la bibliothèque. On fouille dans les encyclopédies. Pie-grièche ? Pinson ? Pic épeiche ? Non, vraiment, il ne ressemble à rien. Et puis on oublie, on passe à autre chose dans la valse des jours.

Un matin, au moment où l'on sort la voiture du garage, le fils dit : il est là, dans les rosiers. Occupé à fouiller la terre de son bec jaune, il ne pense pas à s'enfuir, ou plutôt, comme les autres, il s'est habitué, il sait qu'ici il ne craint rien quand le chat reste à l'intérieur et ce fainéant de matou ne sort plus guère. Vite, l'appareil-photo. Plus tard on envoie les clichés à la Ligue de protection des oiseaux. On me répond deux jours plus tard, à la manière de l'obstétricien qui pénètre dans la chambre de la jeune accouchée : c'est un mâle, un merle ! On me précise qu'il est atteint de leucysme, un défaut de pigmentation dû à une mauvaise synthétisation de la mélanine contenue dans les plumes et qui provoque cet albinisme partiel. Il paraît que c'est assez fréquent chez les turdidés, mais que le spécimen qui hante mon jardin est particulièrement étonnant avec sa répartition homogène, bien marquée et symétrique entre les zones blanches et noires.

On le revoit deux jours plus tard dans le crépuscule propice aux ébats des merles. Il y en a toujours un de perché au faîte d'un toit et qui lance ses trilles incessants dans un ciel épuré des averses de l'après-midi. C'est l'heure tranquille où la pesanteur du travail se laisse choir comme un paquet de linge à laver. On s'accoude à la fenêtre ouverte, désœuvré. Les autres mâles restent au sol, se chamaillent, plastronnent comme de jeunes hommes aux abords d'un bistrot, parlant de foot et de filles. L'albinos est là, sensiblement plus gros que ses frères en livrée noire. Il en impose, roule des mécaniques. À l'ombre des buissons, une merlette couve peut-être ses œufs, futurs petits oisillons en redingote de pie.

(Thierry Beinstingel. Bestiaire domestique. Paris : Fayard, 2009, pp. 159-62)

09:18 Publié dans Lect(o)ures, Words Words Words | Lien permanent | Commentaires (0)

mercredi, 13 octobre 2010

Portrait of the Artist as Houndstooth

Entrelacements du pied-de-poule : le motif est immanquable, une occupation d'espace. C'est un vertige, la mer élastique qui roule, s'offre, se retire, s'étire en trompe-l'oeil, mailles à l'envers, à l'endroit, en vagues incontournables. Yeux fixés sur la trame pour en percer les secrets : croisillons blancs, crucifix, noirs, pattes velues du tissu, étirements d'araignées sombres, de mouches claires à vinaigre. Eternels recommencements : le dessin pied-de-poule est répétitif, mouvant, en courbes, en ondulations, habité, contenu, nécessaire, superflu, c'est un mirage à force de le fixer, une croyance à force d'illusions.

Thierry Beinstingel. Paysage et portrait en pied-de-poule. Fayard, 2003, pp. 27-8.

06:00 Publié dans Lect(o)ures | Lien permanent | Commentaires (0)

dimanche, 19 septembre 2010

Fuzzy sets

Dans notre maison, de plus en plus, les piles de livres sont de plus en plus nombreuses, et de plus en plus anarchiques, disséminées, de plus en plus piles. Entre les livres pour préparer certains cours, les livres que j'achète chaque dimanche dans les réderies (encore, ce matin, à Marmoutier : La Mise en scène en G-F, un Nodier original de 1841, Leçons particulières de Hélène Grimaud... et L'Emigré de Brisbane), ceux achetés au Livre et pas encore lus (le tome 2 du Labyrinthe magique de Max Aub, notamment, m'attend avec d'autres sur une des étagères de ma table de nuit), les lectures croisées et frénétiques de la sélection du Goncourt (dont nous nous contrefoutons habituellement, mais cette année C. fait participer sa classe de 1ère L au Goncourt des lycéens, on joue le jeu), les ouvrages empruntés à la B.U. (par moi) ou à la Bibliothèque municipale (par les enfants (leur emplacement habituel se trouve entre la table basse du salon et le canapé)), et enfin les autres (L'art du contresens de Vincent Eggericx, Nils Holgersson, Sols de Laurent Cohen) qui forment, avec d'autres encore, une pile bizarre et toujours s'agrandissant sur mon bureau (pareille en cela aux tours rouges du dernier roman de Maylis de Kerangal, Naissance d'un pont), plusieurs endroits très localisés mais démultipliés se sont faits piles. Pas la moindre photographie ne peut rendre cela, ni y donner du sens. D'ailleurs, ces piles n'ont pas de sens. Tout juste les ai-je prestement écrites, pour meubler un petit creux de dimanche soir.

21:59 Publié dans Lect(o)ures, Moments de Tours | Lien permanent | Commentaires (0)

jeudi, 09 septembre 2010

Ténèbres à midi

"Des herbes poussent ça et là, et nous avançons en zigzag."

(Ténèbres à midi, p. 112)

Vous sentez le sol se dérober sous vos pieds. Tapis vert, et le pont Wilson, pavoisé multicolore, n'a jamais été aussi prêt de chuter encore sur ses piles.

Après Sols de Laurent Cohen (texte très fort sur lequel il faudrait écrire (voilà bien une rengaine de ces carnets)), j'ai lu le dernier roman de Théo Ananissoh, Ténèbres à midi, avant d'enchaîner sur "le Mathias Enard". Théo Ananissoh est écrivain en résidence à Neuvy-le-Roi, of all places. Notre équipe de recherche va peut-être le rencontrer, lui faire tenir une ou deux conférences d'ici décembre (cela reste à confirmer). J'avais lu Lisahohé lors de sa sortie, en 2005, et avais été frappé par ce ton quelque peu nostalgique, à la Naipaul, et décalé, atypique, dans la production littéraire africaine, essentiellement politisée ou sociale, encore aujourd'hui il faut bien le dire.

Ténèbres à midi est plus fort encore, d'une certaine manière. Il s'agit d'un récit en deux parties : le narrateur, Togolais vivant en Allemagne (et double ambigu de l'auteur), rencontre un conseiller du président avec qui il sympathise le temps d'une soirée parce que, contre toute attente, cet Eric Bamezon, fraîchement rentré d'Europe lui aussi, se confie à lui, et tient des propos pleins d'amertume sur la mauvaise gestion politique d'une Afrique qu'il qualifie de "dégueulasse". Dans la nuit qui suit, Eric Bamezon se suicide, et la deuxième partie consiste, non en une enquête, mais en un approfondissement, par le narrateur, de la figure du suicidé -- notamment lors d'une visite impromptue et magnifiquement décrite à la cour du roi Béhanzin.

Ce bref roman laisse une impression de malaise, car il met les lecteurs européens habitués à lire des textes postcoloniaux face à leurs contradictions en insistant sur le désir de fuite et de migration des Africains, lié à l'incapacité gestionnaire des élites post-coloniales ; le discours impliqué n'est pas loin de redorer le blason de l'époque coloniale, tout en faisant porter la culpabilité principale de l'ère esclavagiste sur les rois africains eux-mêmes... On est donc à cent lieues des discours habituels ou convenus sur la responsabilité de l'Europe, sur les demandes de réparations financières, ou sur les peuples colonisateurs qui ont entravé l'accès à l'indépendance... Selon toute vraisemblance, Théo Ananissoh, à qui demeure la possibilité de se draper derrière le fait que les avis égrénant le roman sont des propositions idéologiques portées par des personnages, n'a pas que des amis dans le milieu littéraire (et au-delà) des expatriés.

Lorsque le narrateur rend visite à la veuve, il demande à voir la bibliothèque d'Eric Bamezon, où deux rayonnages entiers sont consacrés aux oeuvres de Naipaul (cf supra). Pour qui avait déjà lu Lisahohé (cf supra, re), cela n'a rien d'étonnant. Et c'est peut-être dans la volonté affichée, mais pourtant à peine esquissée dans Ténèbres à midi, d'écrire les paysages que l'ombre du grand V.S. Naipaul porte le plus :

Au temps de Guezo ou de Glèlè, il n'y avait pas d'écrivain pour regarder la nature -- les hommes et les paysages ; j'écris donc ce récit avec le désir conscient de suppléer un peu à l'exceptionnelle indigence des ancêtres. (p. 110)

Que penser alors, du point de vue des stratégies narratives et de leur sens, de ce texte qui reste si allusif sur les lieux et les paysages, dans leur chair même ?

Théo Ananissoh. Ténèbres à midi. Paris : Gallimard, "Continents noirs", 2010.

06:43 Publié dans Affres extatiques, Lect(o)ures | Lien permanent | Commentaires (0)

mercredi, 28 juillet 2010

Boulevards de ceinture, 104

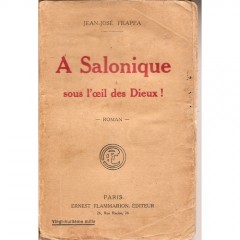

Nous nous consolions, elle et moi, en nous assurant mutuellement qu’il existait encore des fanatiques de Pierre Hamp ou de Jean-José Frappa et qu’un jour, tôt ou tard, les frères Fischer sortiraient du purgatoire.

12:23 Publié dans Lect(o)ures | Lien permanent | Commentaires (1)

jeudi, 15 juillet 2010

Grand débordement d'activité, I

[Ferré et Thiéfaine sont les deux chanteurs que je connais qui parlent du Chambertin.]

Arrivée à Hagetmau, divers rangements, ménage etc.

Samedi 10. La Ceinture de jade d’Anatoli Kim. Jackie McLean. Déjeuner sous les arbres.

6 h du soir, course d’Audignon (Deyris) aux arènes de St Sever, aux 9/10 vides (avec Richard). Marty vainqueur, belle prestation du local Plassin, frères Vergonzeanne décidément en déclin. Courtiade use du coudrier sur le cuir des dames. Lalanne pas veinard sur la sans corde. Du beau linge dans le callejon, dont la Zahia des coursayres (Mme Vincent Muiras, il semble). Pointeur débutant archinul, maintes broncas vers la pitrangle.

Soir, petite finale.

Dimanche 11, anniversaire d’A. 10 à table, parents, grands-parents, Mamie J. et V.

Matin, ballons et tronçonneuse. Midi, sangria infecte mais le reste impeccable. Cadeaux en nombre pour A., « yes ! » à chaque coup ! Discussions post-prandiales et vaisselle.

5 h, course de St-Cricq (Dargelos), très moyenne (euphémisme), arènes mi-pleines. Bien placés, presque pas au soleil. Même pointeur gamin nul que la veille, en progrès sauf au moment de la comptabilisation finale individuelle (Lapoudge, 19 écarts globalement convenables, totalement oublié, même derrière Dumecq). Lendresse vainqueur. Frères Deyris suprêmes, surtout J.-F. muselant la sans corde après tumade sur Dumecq. Un tourniquet parfait de Lapoudge, capturé sur vidéo.

Soir, finale lamentable à la télé avec bocadillos et victoire de l’Espagne aux forceps.

Lundi 12. Mrs Dalloway, en bribes, juste le premier tiers (du moins à 6 h 30 du soir, heure à laquelle j’écris ces bribes elles-mêmes). Boogaerts. Pas de course, mais Défis & Champions en DVD à la télé en guise de quatre-heures, avant bonne promenade au Louts. [Crapaud mort gonflé de vermine en plein soleil au milieu du boulodrome. O. n’a pas compris, A. dégoûté.]

Matin, achat de déshumidificateurs car la moisissure a gagné trop de terrain.

« Quelques enduits et je termine. »

Mardi 13. Sur la vieille bécane, toujours (combiné du clavier Fujitsu de 2002 et de l’écran Philips de 2000). Continue Mrs Dalloway. Passage de voitures en trombe sur la route de Monségur. Ratatouille. Saturnin, pour O. (au-delà du ridicule). Acheté le guide vert du Languedoc-Roussillon chez Caldéra. Signe le plus évident, pour moi, de « la grande déculturation », la disparition de guides détaillés, et en particulier des Guides bleus. Regret de ne pas en avoir acheté une pleine fournée quand la collection existait encore, ou de n’en trouver qu’usés, jaunis ou cornés chez les bouquinistes ou les antiquaires.

Furieux de voir le grand cercle où « ils » avaient fait brûler des feuilles et des branches ne pas se remettre de son état calciné – toujours grand pourfendeur in petto (et à haute voix) de l’écobuage. Pas de course aujourd’hui, j’écris ces lignes à onze heures moins dix.

Mrs Dalloway, de Peter Walsh avant midi au dîner de Peter Walsh (‘Bartlett pears’).

Hélicoptères en permanence (avant le 14 juillet ?). Que de remue-ménage aujourd’hui.

Premières idées pour le cours de M1. Different from (/ to, than) → les constructions prépositionnelles après les adjectifs. Autres constructions en from. Utilisations de from dans les textes théoriques (philosophie, littérature, histoire). [Oui, tout juillet dans un seul document.]

7e compagnie, le soir, pour A. – plié de rire à plusieurs endroits. Moins nanard que dans mon lointain souvenir. On a dû pouvoir dire ou écrire, à l’époque, que ça réinventait complètement le comique troupier. Au lit, commencé Underworld, pas longtemps. [La barre d’espace, peu réactive, me fait des blagues, composant des agglutinés.]

Mercredi 14. [Neuf heures et demie.] Poursuivi quelques pages d’Underworld, je ne comprends rien aux règles du baseball donc une partir du tour de force stylistique m’échappe. Cela sent un peu le tour de force, dès le départ. À suivre… Vais lire les 25 pages restantes de Mrs Dalloway.

Désintoxication de café presque totale (juste une petite tasse milieu de matinée). Pas de thé, du tout.

Max Roach & Clifford Brown.

Au lever on a cru au beau, et puis : vent, soleil par intermittences – ça peut donner tout et son contraire.

Après-midi et soirée : Concours de la Corne d’Or à Nogaro. Foule. Belles vaches, sorties festival des sauteurs distrayantes (dont un tout à fait inédit et épatant triple saut périlleux avant et sur la vache par Louis Ansolabéhère), et triomphe de Thomas Marty, tenant du titre et auteur d’un intérieur absolument époustouflant. Le garçon devient meilleur chaque année. Côté trophées, triplé et carton plein de l’Armagnacaise : Barrouillet cordier d’argent ému aux larmes, Ibañeza indétrônable et Baronne vache de l’avenir.

D’où vient la passion et surenchère de Virginia Woolf pour les points-virgule ?

Plus d’hélicos (c’était donc ça).

Jeudi 15. Record de la coiffeuse la plus abrutie & la plus inculte pulvérisé. (Jocelyne, dite « Joss », à Hagetmau.) Avouez que la concurrence est rude…

Continué d’ébrancher des gaules – activité essentielle de ce début d’été – au point de devoir manier le sécateur de la main gauche (triple ampoule à l’index de la main droite (mon père avait raison : « mets des gants de jardinage, Guillaume ! »)).

Pas d’Underworld.

Bassine de 6 kilos de prunes quasi achevée (en 4 jours). Pas besoin de faire des confitures, une famille de quatre estivants suffit amplement à la Cause.

Underworld, 100-122.

14:45 Publié dans Autoportraiture, Hors Touraine, Jazeur méridional, Lect(o)ures, Questions, parenthèses, omissions | Lien permanent | Commentaires (0)

lundi, 05 juillet 2010

Hôte d'un poids

" Cela faisait longtemps qu'Eibenschütz avait cessé d'écouter. Toutefois, celui lui faisait du bien que quelqu'un parlât à ses côtés. Il éprouvait ce qu'on ressent parfois en entendant la pluie tomber, sans qu'on puisse non plus comprendre son langage. "

Joseph Roth. Les Fausses mesures. Traduction de Brice Germain. Sillage, 2009, p. 124.

[Das falsche Gewicht, 1937]

15:18 Publié dans Lect(o)ures | Lien permanent | Commentaires (0)

jeudi, 24 juin 2010

Masse de ta paume...

" Sa figure, je voudrais pouvoir l'épaissir de tout ce qui l'animait sourdement, et que l'oeuvre de Gide, même dans ses parties les plus sincères, ne restitue qu'en secret, à la manière d'un cryptogramme." (Pierre Herbart. A la recherche d'André Gide, p. 12)

" Mais voici Breitbach. Ce qui est curieux, c'est que ce Breitbach est la personne qui, rencontrant par hasard Pierre Vienot dans un train, lui a parlé de l'insuffisance de la traduction de Prinzhorn dont il était en train de lire les épreuves et c'est par Vienot que Gide fut mis en éveil. Cette histoire revient à son point de départ." (Maria Van Rysselberghe. Cahiers de la Petite Dame 1929-1937. In Cahiers André Gide 5. NRF, pp. 86-7)

<<<<<< "He hears a faint halloooo and one or two distant thumps like inflated paper bags being exploded by a fist very far off." (Mouroir, p. 117)

---------> Die Flucht der Stunden machte mich rasen. Unerträglich war mir die Notwendigkeit, sich zu entscheiden; eine Wahl treffen bedeutete mir nicht so sehr auszulesen als: verwerfen, was ich nicht auserlesen hatte. Mit Entsetzen begriff ich die Enge der Stunden und das die Zeit sich nur in einer Richtung erstreckt; eine Linie war sie – wie hätte ich gewünscht, sie sei Raum! -, und so behinderten meine Begierden, die einander nicht ausweichen konnten, sich gegenseitig auf dieser Fährte ohne Breite.

" Qu'est-ce qui me prend ce matin ? Cette brusque envie d'écrire quoi que ce soit dans ce carnet..." (Journal d'André Gide, 7 mai 1937. In Journal 1889-1939, Bibliothèque de la Pléiade, p. 1260)

18:59 Publié dans Lect(o)ures | Lien permanent | Commentaires (0)

mercredi, 23 juin 2010

Donne de tes nouvelles

Hier soir, C. me lisait une phrase page de Marcel Bénabou, dans laquelle il est question de l'achat toujours plus compulsif d'ouvrages que l'auteur n'a qu'à peine le temps de compulser et dont il diffère parfois longtemps la lecture. Or, ce livre, elle l'avait acheté il y a quelques semaines, et nous rentrions hier même d'une razzia à la librairie !

De fait, l'étagère du salon où j'entrepose certaines lectures imminentes ou des ouvrages empruntés ne cesse de s'étoffer, et, à la chambre à coucher, les trois étages de ma table de nuit n'y suffisent plus. L'été, se dit-on, n'y suffira pas, d'autant que j'aurai aussi deux articles à écrire, et quatre nouveaux cours à préparer (ça, c'est le bouquet !). Comment, dans de telles circonstances, et avec le reste du travail, reprendre ces carnets en y écrivant des choses, sinon intelligentes, du moins approfondies ?

Dans la frénésie des croisements de lectures – croisements parfois trop hâtifs, feuilletages – j'ai superposé récemment des passages du journal de Gide, des 4 volumes des Cahiers de la Petite Dame et le petit livre de souvenirs de Pierre Herbart, A la recherche d'André Gide. Si je voulais, par surcroît, écrire quelque chose de ces croisements, il me manquerait le peu de temps que je consacre déjà à la lecture. Je devrais sans doute me contenter de recopier à la hâte quelques phrases particulièrement notables de ces différents livres – ce serait déjà ça de pris.

Mais, au poker menteur, toutefois, il n'y a jamais de nouvelle donne.

(Ce qui me rappelle que, hier matin, surveillant au débotté, dans la salle 70, un examen d'une heure, n'ayant ni stylo, ni livre – le rien –, je passai un bon moment à regarder les promeneurs et la Loire et à écrire dans ma tête un poème aux rimes tout à fait extravagantes. Qu'il soit perdu n'a rien de néfaste !)

15:07 Publié dans Lect(o)ures | Lien permanent | Commentaires (1)

mardi, 08 juin 2010

Style et stylisation

Dans la Préface aux Cahiers de la Petite Dame (que je lis grâce à Renaud Camus), signée d'André Malraux, je trouve ceci, qui me fait immanquablement penser à Renaud Camus :

" Il ne s'agit nullement d'écriture-artiste, de tournures inattendues, d'adjectifs percutants : nullement du style de l'écriture, mais de la stylisation de l'oeuvre. " (Maria Van Rysselberghe. Cahiers de la Petite Dame * 1919-1927. In Cahiers André Gide 4. Gallimard, 1973, p. XXII.)

Sauf qu'avec Renaud Camus, you have it both ways : la phrase et l'architecture d'une oeuvre.

21:55 Publié dans Lect(o)ures | Lien permanent | Commentaires (0)

mercredi, 06 janvier 2010

Dormir sur la neige, tel un renne

C'est un Philip Roth pas même commencé qui sert à tenir ouvert le livre de Golovanov pour que je puisse recopier la phrase qui suit, et qui m'évoque tant de choses, dans le domaine du rêve, dans les territoires de la linguistique, dans les souvenirs de Norvège (en juillet pourtant), dans les balafres de la banquise, et dans la lignée du long appesantissement poétique autour de l'argile (p. 170) :

Pas un seul morceau de viande qui n'ait sa fonction, pas un seul morceau de peau qui ne soit transformé en niouki recouvrant les tchoums, en toboki (ces hautes cuissardes de fourrure attachées à la ceinture) ou en malitsa, ces longues tuniques en peau de renne avec mitaines et capuchon intégrés qui enveloppe[nt] l'homme en hiver et dans laquelle il peut dormir sur la neige, tel un renne.

(Eloge des voyages insensés, traduction d'Hélène Châtelain. Verdier, 2007, p. 185)

...............

17:30 Publié dans Lect(o)ures | Lien permanent | Commentaires (0)

dimanche, 30 août 2009

L'écrivain n'est pas lexicographe (heureusement)

June 21st, 1831 – The only talk now is of black women. Can and Leek spruik their foul and immoral stories by the fire at night and the rest of the men grow excited and the mood of the camp becomes restless.

Tim Winton. Shallows (1985). London: Picador, 1991, p. 107.

[D'après l'OED, la première occurrence écrite de spruik date de 1916.]

16:01 Publié dans Lect(o)ures | Lien permanent | Commentaires (1)

lundi, 13 juillet 2009

Chair de poule

Dimanche matin, le sax de Griffin s’envole sous les nuages.

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

Elle avait « un véritable tempérament d’artiste », comme disent de certaines pianistes et mezzo-sopranos les rédacteurs de certains journaux mondains, à la suite de certains concerts de bienfaisance. (J’en ai la chair de poule rien que d’y songer.)

Carlo Emilio Gadda. La Madone des philosophes, traduction de Jean-Paul Manganaro. Seuil, 1993, p. 119.

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

Vendredi soir, le livre de Gadda (un autre livre de Gadda) était tombé dans le gravier, cour du musée du Gemmail. Les martinets s’en donnaient à cœur joie, et désormais il fait lourd dehors. Ni merles ni martinets.

11:19 Publié dans Lect(o)ures | Lien permanent | Commentaires (0)

dimanche, 14 décembre 2008

500 heures sans dormir

Dans le noir, Alpha et moi suivions l'actuel propriétaire, en marchant dans de vraies flaques de purée de nèfles. Sous la pluie, nous relevâmes les compteurs, avant passage devant notaire mardi soir. M. C*** se perd ensuite dans les détails -- placards, clefs, néons neufs, trappes d'accès...

Demain, il faut rendre l'exemplaire des Poésies de George Meredith, et Le Rouet des brumes. Manqué de temps, comme à l'accoutumée. Je me demande tout de même s'il ne faudrait pas que je relise Bruges-la-Morte, que j'avais tant admiré en 1994 ; les nouvelles du Rouet m'ont paru, à quelques passages près, de bien fades petites choses. Récemment, C. essayait de lire Le Livre des fuites, dont je lui avais dit qu'à quatorze ans il m'avait ébloui. Comme, depuis, Le Clézio m'est devenu insupportable, j'avais de nouveau emprunté ce Livre des fuites, auquel je n'ai même pas eu le temps de jeter un oeil, afin de voir si c'était un amour de jeunesse ou une pierre égarée dans l'oeuvre. Some other time...

Alban m'a parlé de Touraine sereine. Non, je ne tiens plus de blog, plus aucun d'ailleurs. L'Horloger de Tavernier : vu il y a longtemps, aucun souvenir, mais Alban en parle avec tant de passion... Les traboules dans la nuit et l'air glacé, d'excellents gras doubles à la lyonnaise ("a munching in a cork"), et une soirée vraiment inoubliable - index et majeur pile où il faut.

Alban m'a parlé de Touraine sereine. Non, je ne tiens plus de blog, plus aucun d'ailleurs. L'Horloger de Tavernier : vu il y a longtemps, aucun souvenir, mais Alban en parle avec tant de passion... Les traboules dans la nuit et l'air glacé, d'excellents gras doubles à la lyonnaise ("a munching in a cork"), et une soirée vraiment inoubliable - index et majeur pile où il faut.

Le colloque, faut-il le dire, m'a plutôt relancé, un paradoxe en ces temps de désastre.

Longs trajets en train, sans ordinateur ; la neige dans le Morvan, et la gare rose de Chauffailles ; au retour, j'ai lu presque intégralement Muttersprache de Josef Winkler dans la traduction de mon collègue Bernard Banoun. La verdure se vêt toujours de jaune.

Dimanche aussi, E. m'écrit qu'il a pleuré deux fois en écoutant le Fidelio de Jonas Kauffmann.

21:44 Publié dans Ex abrupto, Hors Touraine, Lect(o)ures, Moments de Tours | Lien permanent | Commentaires (6)

lundi, 04 février 2008

Perutz, Poitiers, saules, lentes dédicaces

Comme je voulais aborder l'écriture du (long, peut-être) texte que je veux consacrer à Petite nuit de Marianne Alphant, j'ai ouvert le document Word où j'écris certains textes avant de les publier dans l'un ou l'autre de mes carnétoiles, et j'y retrouve ces bribes, datées du 19 janvier dernier et jamais publiées / franchement oubliées :

19 janvier, déjà, minuit quinze, je ne m’endors pas du tout.

Le seizième chapitre de Turlupin est parfaitement hilarant. Leo Perutz, dont le goût du roman historique – même déconstruit – me semblait un peu fade, sur les premiers chapitres, est maître dans l’art de faire dérailler progressivement, mais non sans une violence jubilatoire, un récit de prime abord anodin. (Il y a aussi la façon dont, subrepticement, « la danse de Toulouse », p. 104, me rappelle « la jambe de Poitiers », octobre 2003.)

Autour du titre. D’emblée : Je crache des gauloiseries. Avant, il y eut turlupiner, dont je crus lire que l’expression française était « ça me turlupiline » (j’avais sept ans, mettons, ou huit). Turlupin était, nous apprennent les dictionnaires, un auteur de comédies vite populaire pour l’inanité de ses calembours en dessous de la ceinture (ou, en adaptant à la mode du dix-septième siècle, ses mots proches du haut-de-chausses). Le nom de Tirelupin, dans Gargantua, a fait couler beaucoup d’encre : les auteurs du Robert culturel y consacrent d’ailleurs un encart instructif.

(Accessoirement, le lecteur vagabond finit par apprendre qu’en français du Québec et d’Acadie, la turlutte n’est pas ce qu’on pense. Cela dit, il n’est pas indifférent que le substantif turlupin soit encadré par turgescence et turlute.) Ça, c’était autour du titre. De pleines bouchées de mots crus...

Pour tout compliquer, j'illustre ce billet au moyen d'une photographie de l'exposition "Julio Gonzalez en famille" [Julio Gonzalez. Les saules, 1925. (Ils n'ont pas l'air de saules, mais bon... la pâte prend l'ascendant...)].

14:35 Publié dans Blême mêmoire, BoozArtz, Ecrit(o)ures, Lect(o)ures, Mots sans lacune, Zestes photographiques | Lien permanent | Commentaires (4) | Tags : Ligérienne, Art, écriture

vendredi, 18 janvier 2008

Sept heures du soir, RN 124

( La zane de yeul, ça n'est pas folichon. )

Ce matin, il s'est passé ça. Puis, j'ai écrit ça. Idiot que je suis : l'énoncé j'ai vu passer une jolie jupe est toujours une métonymie, puisqu'il attribue à la partie du tout (le corps habillé) des propriétés du tout, la personne entière (la marche - "passer").

Autrement, après trois heures de cours, une traduction de poésie, deux heures et demie de recherches sur JSTOR et huit rendez-vous, j'ai quitté l'université à six heures du soir, pour me consoler avec Leo Perutz.

Six mulets et six hérissons font la douzaine, et la plupart des gens ont le nez au milieu de la figure. Avez-vous entendu, madame Sabot ? Demain, on enterre un mort !

(Leo Perutz. Turlupin. Traduction de J.-C. Capèle. Le Livre de Poche, "Biblio", p. 29.)

22:45 Publié dans Hors Touraine, Lect(o)ures, Moments de Tours, Zestes photographiques | Lien permanent | Commentaires (4) | Tags : Ligérienne, Photographie, Littérature

jeudi, 17 janvier 2008

Empégué catégorique

... J. Roubaud. Impératif catégorique. Paris : Le Seuil, 'Fiction & Cie', 2008 ...

Sur les premiers contreforts, Impératif catégorique m’a laissé sur ma faim, peut-être parce que le ‘Projet’ y tient une place très restreinte, mais aussi, me semble-t-il, parce que Roubaud y adopte un style relâché, ne se montre pas très précautionneux, voire donne l’impression d’être las, embarrassé. Le déclic – le tournant – c’est l’épisode de la grève de la faim dans le Sahara et la mort du frère, Jean-René, qui précèdent les longs développements sur Lacan, qui, livrés dans une autre police de caractères, constituent, en quelque sorte, le centre névralgique du livre (§ 44-45 et § 47-51).

De Roubaud, dont j’aime beaucoup la poésie – il faut absolument connaître є, Quelque chose noir et Trente et un au cube –, les essais de prose me séduisent inégalement. Le ‘Projet’, « prose de mémoire », se situe à part et constitue l’une des œuvres les plus rigoureuses et les plus admirables de l’écriture contemporaine de langue française.

D’ailleurs, il est impossible de ne pas en commencer la lecture par le premier tome, ‘Le grand incendie de Londres’. Si j’essaie de me livrer à un petit exercice de remémoration, j’ai dû lire ‘Le grand incendie de Londres’ en 2000, à Beauvais, sur l’exemplaire emprunté à la médiathèque. J’ai lu La boucle dans la foulée, toujours par emprunt, avant de laisser s’écouler un laps. Ensuite, j’ai lu les tomes suivants dans le désordre : La bibliothèque de Warburg, version mixte en 2003, puis Poésie : et Mathématique : en 2004 ou 2005, je ne saurais plus dire. (Le fait est que je ne sais plus, de ces deux derniers ouvrages, lesquels je possède et lesquels j’ai lus par l’entremise du Service Commun de Documentation, autrement nommé la bibliothèque universitaire. Il faudrait aller vérifier à laitage, comme je l’ai lu sur une copie dernièrement.)

Impératif catégorique est donc le sixième tome, mais, comme il est le fruit d’un regret, voire d’un remords, il s’agit d’un retour en arrière dans la structure du ‘Projet’ en branches. Il s’agit de la seconde moitié de la troisième branche, et donc d’une demi-branche elle-même divisée en trois tiers. (Ainsi posé, ça a sans doute l’air imphallusable ; mais réfléchissez deux secondes aux notions de billet, de trackbacks, de catégories et de tags avec lesquelles la plupart des blogonautes – ou auteurs de carnétoiles – ont l’habitude de jongler : ce n’est pas plus compliqué. Comme dans l’océan, une fois qu’on est dedans, l’eau est bonne.)

Regret, remords, retour en arrière : peut-être est-ce l’origine contrainte (et non « sous contrainte ») de ce tome qui explique sa moindre réussite. Il se divise, comme déjà dit, en trois tiers presque égaux. La structure du récit est elle-même très belle : le premier et le deuxième tiers sont composés de 31 paragraphes chacun et le troisième de 26. Or, si l’importance du nombre 26 est assez évidente (alphabet, mais aussi 26 = 2 x 13), le nombre 31 occupe une place à part dans la numérologie roubaldienne : dans la mesure où le tanka est un quintil constitué de 31 syllabes (5-7-5-7-7), cette forme a déterminé les règles de composition de Trente et un au cube, entre autres textes majeurs de Roubaud. De plus, 26 = (5 x 5) + 1 et 31 = (6 x 5) + 1. Le nombre total de paragraphes est de 88, qui est, paraît-il, le nombre secret des néo-nazis, mais qui est surtout le produit de 11 et de 8 : l’octosyllabe et l’endécasyllabe sont les concurrents les plus sérieux de l’alexandrin dans les sonnets de Roubaud.

Bref... Ces problèmes arithmétiques sont loin d’être secondaires dans l’architecture du ‘Projet’, mais il est tout à fait possible de lire ces récits sans en faire grand cas. Il se trouve seulement que cela rejoint mes propres obsessions et ma fièvre de nombres.

Impératif catégorique évoque principalement, du point de vue autobiographique, les années de formation de Roubaud : conscription militaire au moment de la guerre d’Algérie, d’une part, et premières années d’enseignement en mathématiques à l’université (de Rennes), d’autre part. Si le point culminant de ce récit, comme je l’ai écrit plus haut, est le retour d’Algérie, le livre se clôt sur la soutenance de thèse de Roubaud. Il y est beaucoup question de mathématique, évidemment, avec, en particulier, un hommage appuyé à Jean Bénabou, doublé d’un portrait complexe de ce savant fascinant (et cousin de Marcel Bénabou (oulipien et auteur d’Écrire sur Tamara (which I have read) et de Pourquoi je n’ai écrit aucun de mes livres (which I haven’t))).

Sinon, on retiendra que, dans sa défense fervente de la modélisation chomskyenne, Roubaud taille un joli costard à Roland Barthes (« conférencier mondain, auteur à ses débuts de quelques textes anodins et rigolos », p. 179), mais aussi, dans un autre passage, à Malherbe, qu’il qualifie de « détestable pion », ce afin d’expliquer pourquoi il se refuse à appliquer la « règle des trois consonnes » (p. 202). Ces deux exercices d’exécration, comme l’aurait dit Cioran, permettent, d’une certaine manière, de distinguer le projet poétique de Roubaud de ceux de Ponge (auteur de Pour un Malherbe) ou Renaud Camus (grand barthésien devant l’éternel). Toutefois, en littérature – et dans le domaine intellectuel en général –, les choses sont plus complexes, et l’adage renommé subit la variante suivante, qui n’est pas négligeable : les amis de mes ennemis sont parfois /souvent/ mes amis. De fait, l’admiration que je voue au ‘Projet’ de Roubaud n’a d’égale, dans la littérature contemporaine de langue française et dans un ordre d’idées voisin, que mon intérêt, dans l’œuvre de Renaud Camus, pour son grand hyperlivre Vaisseaux brûlés. Roubaud expose d’ailleurs, dans Impératif catégorique (p. 205), le site Web dont il caresse l’idée depuis longtemps mais auquel il a plus ou moins renoncé, faute d’énergie ou de moyens financiers : ce qu’il en dit n’est pas sans rappeler Vaisseaux brûlés.

Je souhaiterais finir sur une note plus lexicographique. M’a frappé, dans Impératif catégorique, l’emploi, à deux reprises au moins, de l’adjectif empégué au sens d’enlisé. Le contexte m’a permis de comprendre cet adjectif sans difficulté, et j’y ai aussi reconnu un occitanisme. L’un des points communs entre le sieur J.R. et votre serviteur est leur commune origine méridionale, dira-t-on pour simplifier ; d’ailleurs, je n’aime rien tant qu’employer des termes gascons comme bahurle ou entougner dans mes conversations avec de purs oïlophones (certains de mes collègues tourangeaux, par exemple). Le problème, toutefois, c’est que « le Midi », comme on dit dans les bulletins météorologiques, n’existe pas, et qu’entre un Toulousain et un Auscitain, les régionalismes différent du tout au tout : que dire alors des différences d’accent et de lexique qui séparent un Landais (votre serviteur) d’un Languedocien pur cep (le sieur J.R.) ? elles sont incommensurables ! Avant d’écrire ce billet, j’ai consulté le Robert culturel (voir épisodes précédents) et ai été surpris de voir qu’il n’y avait pas moins de trois entrées différentes pour empéguer, s’empéguer et empégué ; de surcroît, les deux verbes se voient affecter chacun deux acceptions. Le sens littéral d’empégué est sali ; les sens figurés sont multiples (enlisé, soûl, enfoiré). Moi qui pensais proposer une nouvelle citation pour la rubrique, à peine esquissée, des Mots sans lacune, je fus bien marri de voir que les auteurs du Robert culturel avaient dégotté une citation d’Yvan Audouard afin d’illustrer le verbe pronominal. Heureusement, l’adjectif tiré du participe passé ne fait l’objet d’aucune citation, et je peux tout de même proposer un complément lexicographique :

C’est vers elle [l’écriture sous contraintes] spontanément que je me tournai pour sortir des brumes néosurréalistes au sein desquelles je me trouvais empégué. (Impératif catégorique, § 55, p. 164)

Je laisse le lecteur juger de l’opportunité (paradoxale) de l’adverbe spontanément pour qualifier le passage du jeune Roubaud de l’écriture automatique à l’OuLiPo. La seule autre occurrence d’empégué dont j’ai noté la référence pourrait servir d’exergue à l’ensemble du ‘Projet’, prose de mémoire : « Bernard ne veut pas interroger le passé. Bernard est sage. Pas moi, qui me suis empégué dans le souvenir. » (§ 59, p. 178).

15:55 Publié dans Lect(o)ures | Lien permanent | Commentaires (4) | Tags : Littérature, Langue française

mercredi, 09 janvier 2008

Grand-tante Finesse tape fesse

Sur la table à tréteaux rouge où se trouve, parmi quelques autres entassements, le vieil ordinateur composite et bruyant, assis sur une chaise cannée – ou faut-il, comme pour les gâteaux, dire cannelée ? – de métal rouge, ayant monté et dévalé dix fois d’affilée les seize marches de l’escalier de bois, j’écris ces quelques lignes, tandis que se téléchargent, sur le vieil ordinateur composite, bruyant et lent, les photographies fades de ces deux derniers jours. Le ronronnement de l’ordinateur couvre presque le son des touches qui claquètent.

effet instantané des aspergesSoudain, l’ordinateur – ou plutôt, son ventilateur depuis si longtemps bruyant – a cessé de ronronner bruyamment, et l’on peut de nouveau apprécier les roucoulades des tourterelles turques depuis longtemps oublieuses du Bosphore, le passage d’une charrue sur le chemin vicinal, le frottement des feuilles, les rayons de soleil brûlants contre les vitres. Dans le Magazine littéraire acheté ce matin chez Caldéra, j’ai lu ce matin même l’article consacré aux deux nouvelles parutions de Roubaud, dont – enfin ! – la nouvelle branche du ‘Projet’. Sous Word, les tirets semi-cadratins s’effectuent automatiquement du moment qu’on laisse une espace de chaque côté du mot ou du groupe de mots à placer entre tirets, mais en revanche

effet instantané des asperges, il faut ajouter les signes de ponctuation autres, comme les points d’interrogation ou d’exclamation, après coup, sinon la saisie automatique se défile et, laissant en plan le typographe amateur, ne lui offre, pour tout potage, qu’un maigre tiret de rien du tout, à peine un trait d’union, rien de bien folichon. (Je devrais écrire, se dit-il, quelques phrases sur Stefano Bollani ou sur l’album étrange et étrangement beau du trio de Sophie Courvoisier, Ocre.)

effet instantané des aspergesIl n’en fait rien. Roucoulent les tourterelles, la caravane passe. Utrillo peignit les maisons grises délabrées de Montmagny, et moi je rature. Aujourd’hui ce serait la Sainte Famille, mais le calendrier de la banque ne suggère que la saint Roger. L’ombre du petit pot de verre, sur le coffre des vinyles, est à elle seule la chorégraphie de ce jour d’été. Je ne sais toujours pas pourquoi j’ai laissé ouvert mon exemplaire de Degrés à la page 204, près de l’ordinateur composite et bruyant, mais le Magazine littéraire est posé plus près encore, et je sais dans quel but (

effet instantané des asperges) je l’ai déposé là : il est impossible de savoir qui rédigé les très brèves notices qui « résument », à cheval sur les pages 46 et 47 de cet exemplaire du centenaire (janvier 2008), chacun des ouvrages importants de Simone de Beauvoir, mais il est certain que ce(tte) sagouin(e) ne connaît pas le français. Voyez plutôt le résumé (très erroné également, à ce que m’en dit ma compagne, qui a lu ce roman) des Belles images, publié en 1966 : « Ce roman, dédicacé à Claude Lanzmann, décrit les sentiments d’une femme qui réalise qu’elle a été flouée par la vie. Une critique acerbe de l’hypocrisie de notre éducation. »

Peut-être le roman est-il dédié à Claude Lanzmann, mais il y a fort à parier qu’il a été « dédicacé » à beaucoup d’autres lecteurs, y compris par de tout autres personnes que Simone de Beauvoir (e.g. : à ma chère tantine suffragette, son petit Aymeric). De même, que l’on puisse collaborer à un magazine littéraire et ne pas savoir que « réaliser », au sens de « percevoir » « s’apercevoir » « se rendre compte », est un anglicisme qui sent le cuir, c’est inquiétant. (Au demeurant, cela n’a pas semblé gêner tellement les trois traducteurs d’Istanbul d’Orhan Pamuk, non plus, ni l’éditeur Gallimard : le texte français d’Istanbul est parsemé de ces réaliser laids et contresémantiques.) Enfin, on aimerait savoir à quel nous collectif peut bien renvoyer l’expression « notre éducation » : est-ce le système éducatif français qui est hypocrite, ou l’éducation d’une génération, voire, si on le prend au sens strict, l’éducation des journalistes du Magazine littéraire ? (C’est bien possible, en effet : pour écrire aussi mal, il faut que l’éducation laisse à désirer.)

Des chiens aboient sous le soleil, sans raison apparente, et comme chaque nuit aussi ; c’est la grande nouveauté

effet instantané des aspergesde ces vacances. Je me rappelle avoir lu Degrés ici un été, peut-être 2004 ou 2005, mais je ne me rappelle plus où j’avais déniché cet exemplaire aux pages non coupées, probablement d’origine : achevé d’imprimer le 8 janvier 1960, soit 4 jours après la mort accidentelle d’Albert Camus, dont j’ai rêvé cette nuit, recroquevillé sous mon manteau. (Je n’ai pas lu une ligne de Giono, ni d’Albert Camus, depuis l’adolescence.) Degrés ne m’a pas vraiment plu ; j’ai trouvé qu’il sentait un peu trop l’atelier, sans compter que le charme suranné du cadre scolaire des années 1950 nuit grandement aux prétentions du roman à une quelconque modernité. Quand on songe que Butor n’était pas loin de commencer à concevoir les volumes II et III de son Génie du lieu… Quand on songe

effet instantané des aspergesà son génie, on ne peut manquer de désirer lire le dernier volume paru du ‘Projet’ de Roubaud. Degrés se déroule au long de 380 pages. Au centre précis du récit, à la page 198, il est question de papier vert, rose et jaune. Couleurs. Au quart du parcours, un adolescent révolté retarde sa brouille avec le père haï pour une sombre histoire de timbres du Liban. Je me rappelle avoir « tiqué » – l’été 2004 ou 2005, donc – en lisant le patronyme d’un des personnages, M. Bonnini, dont l’épouse, aux trois quarts de Degrés, semble aller mieux. (Mais il n’est plus question (effet

instantané des

asperges) de papiers de couleurs variées.

19:40 Publié dans Ecrit(o)ures, Hors Touraine, Indignations, Lect(o)ures, Words Words Words | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : Ligérienne, écriture, Littérature

Stambouli(t)otes

Sur la jaquette de couverture d’Istanbul, c’est le patronyme Pamuk qui est mis en évidence, alors que, sur la couverture crème, c’est le titre du livre qui ressort en grand. Peut-être est-ce le cas de tous les ouvrages de la collection « Du monde entier », mais cette remarque est particulièrement significative, s’agissant de ce bel ouvrage sous-titré ‘Souvenirs d’une ville’.

Istanbul confirme ce que j’écrivais il n’y a pas très longtemps, à propos de Moby Dick, dans un commentaire et en réponse aux deux François : le fait qu’un livre soit traduit par plusieurs (ici : trois) traducteurs n’est pas bon signe. Ici, il y a de très belles pages, mais aussi des phrases lourdes, voire fautives, sans qu’il soit vraisemblable que les lourdeurs en question soient des effets de style imputables à l’auteur. Soit les trois traducteurs se sont répartis la tâche, et l’un des trois est mauvais ; soit (et c’est plus probable) la traduction a été confiée à un premier traducteur, qui a complètement merdé, ce qui a nécessité la reprise (ou le reprisage) tant bien que mal par les deux autres.

Istanbul rappelle, par certains côtés, les textes autobiographiques de Leiris, que pourtant Pamuk ne cite jamais. Il n’est pourtant pas en peine quand il s’agit de citer les textes d’auteurs français et turcs, qui constituent le soubassement et l’un des motifs essentiels de sa méditation sur la tristesse inhérente à la vie imaginée vécue durant cinquante ans à Istanbul.

Ce qui m’a d’abord attiré dans ce livre – dans la mesure où je n’avais encore pas eu l’occasion de lire des romans d’Orhan Pamuk – c’est, bien évidemment, le mélange subtil et enivrant des textes et des (nombreuses) photographies en noir et blanc, dont les sources et les auteurs sont très divers. Ainsi, plusieurs sont des reproductions de gravures de Melling, qui datent de la fin du dix-huitième siècle.

Il me revient que Didier Goux avait lancé, comme une boutade, la grande ressemblance entre telle photographie d’Orhan Pamuk publiée dans le Magazine littéraire l’été dernier et ce que je serai moi-même dans vingt ans : or, les quelques portraits de l’auteur à la fin de l’adolescence ne sont pas sans rapport, en effet, avec mon visage photographié sur le coup de mes seize ou dix-huit ans. Affaire à suivre…

[Le texte ci-dessus – ébauche plus que débat – a été écrit le 29 décembre dernier à Hagetmau, sur mon vieil ordinateur portable, remisé sur la planche à tréteaux de la mezzanine ; entre-temps, j’ai achevé, dans les Landes, ma lecture d’Istanbul, et l’ai prêté à ma mère. N’ayant plus l’ouvrage sous la main, il m’est difficile d’en écrire plus : affaire à suivre, vraiment... ? Cependant, j’écoute les Bad Plus.]

16:20 Publié dans Hors Touraine, Lect(o)ures, Zestes photographiques | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : Littérature, écriture, Ligérienne

Ben Okri / Starbook

Sans doute ai-je tenté pour la dernière fois de lire un roman de Ben Okri. Depuis la polylogie inachevée consacrée aux « aventures » – je place ce terme entre guillemets, car rien, au sens propre, n’advient – de l’abiku Azaro, son œuvre a pris une tournure par trop déroutante. Le précédent opus, In Arcadia, mêlait maladroitement mysticisme animiste et histoire de l’art européen, mais d’une façon qui renouvelait le genre romanesque. Cette fois-ci, le modèle du conte yorouba délayé sur 420 pages ennuie profondément.

D’une grande patience (ou conscience professionnelle ?), j’ai tout de même lu Starbook en entier – j’avoue toutefois avoir lu les 120 dernières pages en diagonale et donc en moins d’une heure. Dans Starbook, Ben Okri ne parvient pas à retrouver le fragile mais splendide équilibre qui faisait le succès de The Famished Road, et, dans une moindre mesure déjà, des deux romans qui en constituaient la suite (Songs of Enchantment et Infinite Riches).

Sur la technique, rien à redire : la structure du roman est très riche et très complexe (200 chapitres répartis en quatre parties d’inégale longueur, selon des multiples de 11 ou de 13 (26 + 78 + 74 + 22 = (8 x 13) + (4 x 13) + (4 x 11) = 200), la manière dont l’histoire du prince malade se noue à la jeune fille de la tribu des artistes est efficacement mené, et les différents ressorts possibles des mythes – ainsi que leurs paradoxes et leurs contradictions – savamment explorés. Toutefois, la sauce ne prend pas, et Okri s’embourbe dans une litanie d’abstractions mystico-kitsch qui le rapprochent plus de Paulo Coelho, hélas, que d’Amos Tutuola. Le long développement sur le vent blanc et les « trous » (gaps) appuie pesamment sur les aspects historiques du mythe (traite négrière), sans pour autant en approfondir les enjeux.

Comme je commençais à avoir quelques réticences à propos de l’œuvre de Ben Okri, j’ai abordé ce livre avec circonspection, mais désireux de voir « ce que ça donnait », « où il en était », car, jusqu’à présent, chaque livre d’Okri recelait de très belles pages, des trouvailles stylistiques, voire des questions irrésolues. Dans Starbook, encore, il y a de belles pages (par exemple, la vision du héron et de la mascarade, pp. 33-43), quelques belles phrases (par exemple, le redoublement de l’emprunt lassitude/malaise dans la description du vent blanc, p. 242), et même des énigmes narratives (comme le rôle du je rare), mais tout cela noyé dans un tel fatras allégorique qu’il n’y a pas grand-chose à espérer des livres suivants.

On peut retenir, comme l’un des thèmes essentiels de Starbook, le lien entre créativité et oubli (qui m’a longtemps taraudé, cf mes années oxoniennes) : “They believed it was important to forget for a civilization to be quantumly creative.” (p. 311)

Okri propose aussi, dans certains chapitres, une vision très puissante de l’art, notamment dans le chapitre II. 46, dans lequel les manque(ment)s de l’art du Mamba permettent de définir en creux l’esthétique des Maîtres :

“It did not have what they called shadow, or dark life, or hidden light. It was substantial, but it did not have the lightness of that which can writhe, coil and move effortlessly. It had power, but not simplicity, or sadness. It had strength, but not weakness, the weakness that all living things have. It had glory, but not heart. It amazed the eye, but not the vision. It did not set the masters dreaming.” (p. 170)

Autrement qu’en creux, et au sujet du Maître, le père de l’héroïne, Okri a défini, dans le chapitre II. 42, sa conception du geste artistique :

“The master conceals his work even when the work is evident. The master reveals only that which is the least of him. That which is taken for the works of the master are often his cast-offs, his rejects, his second thoughts, his diversions, his red herrings, his false trails, meant to mislead those who seek only the normal, the evident, the superficial power, the material power, the form and structure of the world, those who seek worldly mastery and fame. These the master traps in the labyrinths of false achievements.” (pp. 162-3)

Quoique l’on puisse – autant que dans le reste du livre – s’agacer des tonalités magiques et du style tout en paradoxes et antithèses, il me semble que l’on trouve, dans la conception de l’art proposée dans ces pages, ce qu’il y a de plus intéressant dans l’œuvre d’Okri – ce mélange de retour à l’animisme et d’universalisme déconstruit. Malheureusement, dans Starbook, contrairement à ce qu’il était parvenu à accomplir dans la polylogie inachevée (ou trilogie sans dénouement ?), Okri n’a pas trouvé la juste mesure.

11:00 Publié dans Affres extatiques, Hors Touraine, Lect(o)ures | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : Littérature

samedi, 05 janvier 2008

Leaves of Grass, 1855

Rentrés hier soir, pas très tôt, nous avons découvert dans notre boîte à lettres – entre maintes factures et de non moins nombreux courriers divers – un envoi des éditions José Corti : l’exemplaire, tout fraîchement sorti des presses, des Feuilles d’herbe de Walt Whitman, dans la version de 1855, traduite et postfacée par notre ami Éric Athenot. Quoique le nez et le cerveau ravagés par un rhume rageant, j’ai passé plusieurs heures, hier soir, à découvrir la postface, mais aussi à lire les très belles traductions d’Éric, qui a su rendre avec maestria les ouragans de voix de l’immense poète américain.

J’ai aussi pu constater – comme lors de précédentes lectures d’ouvrages récents (Kubin, Thomas Hardy) – que les éditions José Corti s’enfonçaient plus que jamais, hélas, dans l’amateurisme : coquilles dans la postface et sur la quatrième de couverture, notes de bas de page qui ne figurent pas à la même page que l’appel de notes, incertitude quant à la collection qui accueille le volume (Domaine américain ou Domaine romantique ? les deux peut-être...).

En dépit de ces réserves formelles qui n’entachent nullement le travail impeccable d’Éric, je recommande chaudement cette belle édition, qui propose un Whitman épuré de tout l’habituel bastringue accolé en France à la figure du poète.

15:00 Publié dans Lect(o)ures | Lien permanent | Commentaires (7) | Tags : Poésie, Traduction, Anglais, Littérature, Ligérienne

samedi, 08 décembre 2007

Nus et vêtus

Emprunté avant-hier à la B.U. (dans les casiers réservés aux "ouvrages réservés", les piles s'empilaient : conséquence de la fermeture administrative du site) Nus et vêtus de Christian Combaz, dont j'ai lu les 70 premières pages en une demi-heure : le style est d'une indigence étonnante, et le sujet scabreux tout à fait prévisible.

Bien entendu, la vie est brève, et j'ai mieux à faire que de continuer la lecture de ce roman.

08:15 Publié dans Lect(o)ures | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : Ligérienne, Littérature

dimanche, 02 décembre 2007

Plus bien bon

Hier soir, j'ai lu une très belle nouvelle de Henry James, "The Story of a Masterpiece", qui présente certains des aspects les plus rugueux (ou les moins arrondis) de ses récits de jeunesse, mais qui est d'une grande puissance évocatrice. Ce récit, qui oscille entre Le Chef d'oeuvre inconnu et Dorian Gray, tout en suggérant, dans la figure de Stephen Baxter, un frère d'âme de Roderick Hudson, est vraiment d'une grande beauté. La fin en est très ironique, et la figure de la jeune femme, Marian Everett, nourrie de contradictions jusqu'au terme.

Toutefois, ce n'est pas de cela que je voulais parler. En effet, le narrateur emploie, à un moment du récit, la structure comparative "more good", ce qui est possible quand good est un substantif ("He has done more good than he is ready to admit" : il a fait plus de bien qu'il n'est prêt à l'avouer), mais absolument pas quand good est un adjectif, ce qui était le cas dans le passage concerné. Cela m'a beaucoup perturbé, car, évidemment, lorsqu'on s'est habitué à considérer comme une faute grave, dans les copies d'étudiants, l'apparition (rare, au demeurant) de more good en lieu et place de better, on se sent plutôt mal à l'aise face à de telles occurrences sous la plume d'un maître.

Ce matin, bien entendu, il n'y a pas moyen de retrouver le passage en question. Comme la nouvelle n'est, semble-til, pas disponible sous format électronique (j'ai vérifié sur le site Online Books mais aussi sur New Platz), il faudrait la relire dans le volume emprunté à la bibliothèque (il s'agit de l'édition des nouvelles complètes de 'The Library of America'). J'ai aussi fait de nombreuses recherches dans les sept volumes de la grammaire de Jespersen, mais sans succès.

Par ailleurs, comme j'avais été très impressionné par la description de Marian Everett qui ouvre la nouvelle, j'ai cherché comment la traductrice française de l'édition "Pléiade", Nicole Moulinoux, avait su rendre

In complexion, she was a genuine blonde - a warm blond; with a midsummer bloom upon her cheek, and the light of a midsummer sun wrought into her auburn hair.

Comme le dit mon ami Eric, lui-même auteur d'une traduction de l'édition 1855 de Leaves of Grass, et qui, à ce titre, beaucoup pratiqué cet exercice : "il n'y a rien plus de bête que la critique de traduction". Assumant pleinement mon penchant pour la bêtise, j'écrirai tout de même ici que je ne trouve pas très heureuse, pour cette phrase, la traduction française :

Sa carnation était celle d'une blonde naturelle - d'une blonde chaleureuse ; ses joues offraient l'incarnat du plein été et ses cheveux auburn les reflets moirés d'un soleil estival.

Il me semble indispensable de rendre, dans une traduction, l'allitération triple en bl : blonde / blond / bloom. Plus importante encore me semble la variation blonde / blond, caractéristique du goût de James pour l'inconcinnitas, la légère asymétrie. Accessoirement, Nicole Moulinoux choisit un registre lexical trop archaïsant : complexion est beaucoup plus banal, en anglais, que carnation en français. Même remarque pour bloom / incarnat.

Je cherche encore...

11:39 Publié dans Lect(o)ures | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : Traduction, Anglais, Littérature