lundi, 19 septembre 2005

Gravitations

Ce n'est pas une épopée C'est une

Envie d’amour au clair de lune

L’abri contre le mal, la bride sur

Le cou… mieux vaut la morsure

Tout n’a pas été vendu

Vois au fond de mes yeux cet autre œil éperdu

09:15 Publié dans Ecrit(o)ures | Lien permanent | Commentaires (1)

dimanche, 18 septembre 2005

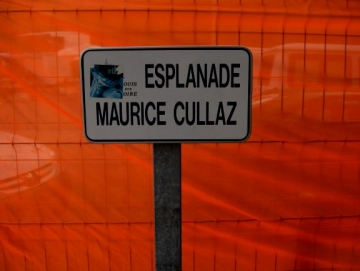

Jazz en Touraine : Esplanade Maurice Cullaz

La place où est installé le “village gourmand” du Festival Jazz en Touraine s’appelle Esplanade Maurice-Cullaz, en hommage à cet amateur de jazz et compagnon de route de nombreux musiciens, dont la voix est gravée sur le disque 3 d’Emmanuel Bex. Je suis assez content de la photographie que j’ai prise, qui laisse voir les formes des voitures derrière le drap orange, aussi de ce drap – aux couleurs de la ville, peut-être, mais, à coup sûr, du Blog Oranginal !

12:10 Publié dans Jazeur méridional, Sites et lieux d'Indre-et-Loire | Lien permanent | Commentaires (2)

samedi, 17 septembre 2005

Jazz en Touraine, un fragment du « off »

Nous avons passé, au « village gourmand » où se déroule le festival off de Montlouis, une après-midi agréable, quoique fraîche et menaçant constamment pluie.

Il semble y avoir eu quelques cafouillages, ou, à tout le moins, ce qu’un musicien a appelé «les luttes intestines du festival». En effet, le trio du contrebassiste Pierre-Stéphane Michel, que je n’avais jamais entendu, devait se produire à 15 h 30. Or, quand nous sommes arrivés au « village gourmand », le concert avait commencé; il s’est arrêté peu avant quatre heures, pour laisser place à la formation du guitariste Kevin Mark, qui s’était pourtant déjà produite au in l’avant-veille et n’était pas programmée.

Le plus triste, dans ce flottement, c’est que le trio de Pierre-Stéphane Michel proposait une musique mélancolique, douce, très travaillée, parfois violente et lancinante, bref un vrai trio de jazz avec trois musiciens de qualité résonnant dans une belle interaction – alors que le quintette du dénommé Kevin Mark était assez indigne de monter même sur le podium d’un radio-crochet. (J’exagère à peine; vous connaissez maintenant mon penchant pour l’hyperbole.)

Toutefois, ce blues mal dégourdi, espèce de sous-sous-Muddy Waters dénué d’invention, déroulant tous les clichés du genre sans avoir l’âme du blues, avait l’air de plaire au public. Les paroles étaient sans cette simple ironie si difficile à tenir et qui caractérise le genre, le guitariste-chanteur a une voix sans relief, et, comble des combles, la sonorisation écrasait complètement le jeu des deux saxophonistes, sauf, évidemment, sur certains (quasi-)solos. J’ai remarqué cette erreur de sonorisation dès le premier morceau. Or, ne voilà-t-il pas que le guitariste annonce au micro, à l’issue de ce premier morceau : “Can I have some more volume, and more for the drums as well?” Dans ce contexte, il allait s’avérer définitivement impossible d’entendre les saxos. On se demande bien pourquoi s’embêter à faire souffler ces deux braves garçons comme des perdus pour n’entendre que les roulements forcenés du batteur et les riffs (moyennement) déchaînés du guitariste (je ne parle même pas de la contrebasse)…

Ce désagrément mis à part, ce fut agréable : très jolie découverte du trio constitué de Pierre-Stéphane Michel, Frédéric Delestre et Bruno Ruder, dont je reparlerai prochainement (mais vous pouvez déjà vous procurer leur album, Bayahibe), A., mon fils, ravi, la menace de la pluie sous un ciel pétroléeux et attendrissant.

Je regrette de n’avoir pu aller à un ou deux spectacles du in, surtout Baptiste Trotignon, qui se produisait hier, dont je suis la carrière depuis lurette. Mais j’étais à Paris. L’année prochaine, peut-être, si l’équipe du festival se décide à programmer un peu plus de jazz, j’y assisterai vraiment. Cette année, il y avait de quoi faire fuir…

22:10 Publié dans Jazeur méridional, Sites et lieux d'Indre-et-Loire | Lien permanent | Commentaires (6)

Comme cela passe, 204 années

"Louis Thomas VIDELOUP est né le 17 septembre 1801 à New York".

19:37 Publié dans Célébrations improbables | Lien permanent | Commentaires (3)

Autosuffisance

Je suis d'une incroyable suffisance!

Je me surprends, depuis deux jours, à attendre la publication, sur le blog de Marione, du portrait imaginaire qu'elle devait faire de moi.

Bon, Marione, je disais ça juste comme ça...

18:15 Publié dans BoozArtz | Lien permanent | Commentaires (4)

Finalement...

... le carnétoile n'a pas suspendu son vol.

14:16 Publié dans Flèche inversée vers les carnétoiles | Lien permanent | Commentaires (0)

Si d'un mal naissait un bien...

... ce serait peut-être que cette sombre manipulation politique autour de sujets du baccalauréat nous débarrasse des sujets d'invention et autres argumentations, qui ont dévoyé l'enseignement des lettres en lycée au profit d'un méli-mélo sociologique pas toujours très "littéraire".

13:19 Publié dans WAW | Lien permanent | Commentaires (0)

L’Education nationale à la merci des ultra-conservateurs ?

Nous nous sommes cassé le nez ce matin à Marmoutier, établissement privé et ensemble architectural intéressant qui était censé ouvrir ses portes à l’occasion des Journées du patrimoine. J’ai acheté La Nouvelle République, dans laquelle j’ai découvert, dans un article de la page V annoncé dès la première page, la raison (probable) de la mutation de notre ancien recteur, Jean-Michel Lacroix.

Il y aurait eu un règlement de comptes, ou, plutôt : plusieurs associations ultra-conservatrices s’étant plaintes de sujets de baccalauréat traitant de l’IVG et du racisme auraient “obtenu la tête” des recteurs respectivement jugés responsables, M. Lacroix, alors recteur de l’académie d’Orléans-Tours, et M. Debène, alors recteur de l’académie de Rennes.

L'article de la NR comporte deux erreurs qui rendent la question en partie incompréhensible pour des non-initiés : ainsi, l’auteur de l’article, Renaud Domenici, parle des « élèves de première littéraire de la section d’enseignement scientifique », ce qui n’a aucun sens. Mes lecteurs lycéens, et les autres aussi, pourront confirmer que, si on est en première littéraire, on n’est, par définition, pas en « section d’enseignement scientifique ». Ce qu’il faut comprendre (mais il est toujours embarrassant de se dire que c’est au lecteur de restituer le sens sans cesse incertain ou égaré), c’est qu’il s’agissait du sujet de l’épreuve anticipée de sciences (S.V.T., je pense) pour les élèves de 1ère L.

Bref, ce qu’il ressort de cela, c’est que le Ministre, à en croire cet article, aurait cédé aux pressions d’ultraconservateurs qui, insatisfaits de ne pas obtenir l’abrogation de l’IVG, cherchent par tous les moyens à nuire à l’enseignement rationnel et objectif des matières scientifiques, en le détournant vers des problèmes idéologiques.

N’ayez pas d’inquiétude, parents d’élèves : bientôt, SOS Education réclamera l’enseignement de la Genèse et de ce que de semblables obscurantistes nomment, outre-Atlantique, l’ « hypothèse créationniste », puis ils viendront réclamer la tête des professeurs qui enseignent l’ « hypothèse évolutionniste ».

Assez de balivernes… un retour à l’ère positiviste nous ferait du bien. Sous prétexte de ne pas froisser les croyances religieuses des uns ou des autres, l’Education nationale braderait tout enseignement scientifique de qualité ? Car, si on donne raison aux ultracatholiques, on va, dans la foulée, arrêter d’enseigner le fonctionnement des appareils génitaux pour complaire à je ne sais quelle association de fondamentalistes musulmans, etc. Déjà, la loi votée au printemps dernier par les parlementaires UMP pour prôner un enseignement « positif » de l’histoire coloniale avait soulevé la colère de tous les historiens qui rappelaient qu’il n’y a pas à orienter l’étude en fonction d’une historiographie “officielle”…

S’il y a des reproches à formuler à l’égard des sujets de baccalauréat incriminés, ce ne sont pas ceux-là. Par exemple, le sujet de français des séries technologiques qui aurait coûté sa place à M. Debène (car il est devenu scandaleux, apparemment, d’aborder la question du racisme) partait du texte d’une chanson de Pierre Perret, Lily. En fait, ce qui est gênant, n’en déplaise aux ultraconservateurs, ce n’est pas de demander à des candidats d’écrire en se mettant à la place d’une jeune Somalienne qui souffre du racisme au quotidien ; ce qui est choquant, c’est de proposer des sujets de français avec des chansons de Pierre Perret !

Par ailleurs, la Nouvelle République se livre à un montage douteux, car l’article se termine par la citation suivante extraite du communiqué de M. Lacroix, qui nie tout lien entre la polémique et sa mutation :

« Je tiens à préciser que je n'ai pas été destitué, mais nommé sur un quatrième poste de recteur, et qu'il ne m'appartient pas de commenter la décision du ministre de l'Éducation nationale relative aux mouvements des recteurs ».Or, l’article est illustré d’une photographie de ce même Jean-Michel Lacroix, avec, en légende, l’extrait suivant : « Je n’ai pas à commenter la décision du Ministre ». Ce découpage va à contresens des propos de J.-M. Lacroix, car un lecteur qui se contenterait de la légende penserait que le recteur confirme le lien entre sa mutation et l’affaire des sujets du baccalauréat. Approximation déplorable.

Quoi qu’il en soit, je tiens à assurer de mon soutien personnel, qui ne leur servira pas à grand-chose, évidemment, MM. Debène et Lacroix. Afin que personne ne l’ignore, Jean-Michel Lacroix a été, à Paris-III, il y a une dizaine d’années, mon directeur de maîtrise, et j’ai suivi ses séminaires. Il a été nommé recteur deux ans après ma nomination à l'Université François-Rabelais.

Ce n’est pas au nom d'un improbable lien ancien de maître à disciple (et d’ailleurs, le courant ne passait pas forcément très bien entre lui et moi), mais aux noms des principes de l’école laïque et républicaine que je tiens à soutenir ces recteurs que salit une polémique fomentée par les ennemis de la démocratie, des droits des femmes et de la laïcité.

Enfin, ceux qui vont se répandant sur le lobby des antiracistes, des gauchistes, etc., se rassurent : que je sache, ce que le lobby catholique ultraconservateur viendrait d’obtenir du Ministère est sans précédent pour d’autres bords. Si lobby il y a, avec le gouvernement actuel, la preuve est faite que c’est celui des obscurantistes fondamentalistes et des anti-IVG.

11:55 Publié dans Indignations | Lien permanent | Commentaires (11)

Débordé (...)

Avant-hier, j'ai été écrasé sous le travail administratif. Hier, j'étais en déplacement. Ce week-end, maintenant, un peu de temps en famille. Ô blog, suspends ton vol!

08:57 Publié dans Ex abrupto | Lien permanent | Commentaires (0)

vendredi, 16 septembre 2005

Un épisode, vieux de 34 ans, dans l'histoire de la Françafrique: l'assassinat de Germain Mba

C'est ici.

18:05 Publié dans Affres extatiques, Célébrations improbables | Lien permanent | Commentaires (2)

Acharné

Je suis

noirci sous le harnais

14:00 Publié dans Où sont passées les lumières?, Words Words Words | Lien permanent | Commentaires (2)

Syntaxe & peinture

Il y a 187 ans, soit onze fois dix-sept années, naissait le peintre Francis Seymour Haden, qui croqua les bords de la Tamise, une église contre une falaise, fut lui-même portraituré par Alphonse Legros, auteur lui-même méconnu d'un assez émouvant Cupidon et Psyché (auquel on peut préférer la plus moderne et colorée version de Basil Rakoczi) ou d'une Communion très influencée par les Préraphaëlites, ce qui nous tire loin du sujet d'origine, la célébration du 16 septembre 1818, quand naquit Francis Seymour Haden.

10:05 Publié dans BoozArtz, Célébrations improbables | Lien permanent | Commentaires (0)

jeudi, 15 septembre 2005

Jean-Gilles Badaire, suite

09:50 Publié dans BoozArtz, Où sont passées les lumières? | Lien permanent | Commentaires (0)

Cent-soixante-dix ans révolus, c'est aujourd'hui

Le 15 septembre 1835, Charles Darwin débarque dans les îles Galapagos.

04:05 Publié dans Célébrations improbables | Lien permanent | Commentaires (0)

Propos de garçonnet, 12

Le picochard, c’est le premier animal amphibien disparu.

03:30 Publié dans ... de mon fils | Lien permanent | Commentaires (0)

mercredi, 14 septembre 2005

S’indigner

La réponse que je viens d’écrire à destination de l’étudiante du Collectif de soutien m’a incité à m’interroger sur mes prises de position dans ce blog. Il faut que je sois plus vigilant et consciencieux dans toute note relative à des questions idéologiques. Je dois être le plus clair possible dès la première prise de parole, pour éviter ces malentendus. Au demeurant, je ne renie pas, loin s’en faut, l’essentiel de la note incriminée. J’ai éclairci ce qui devait l’être, et repris là où j’avais exagéré.

Au fond, que signifie s’indigner ?

Je ne veux pas dire : à quoi sert-il de s’indigner?, encore que cette question mériterait quelque approfondissement.

Ce que je veux dire, c’est que l’étymologie même du verbe, et le sens qu’il faudrait donner à la tournure pronominale, l’oriente vers une perte de dignité : s’indigner, c’est sortir de ses gonds, perdre de sa dignité. On pourrait me faire valoir que c’est justement l’absence d’indignation qui ravale l’homme en dessous de sa dignité d’être doué de pensée et de raison. Mais cela n’est-il pas un sophisme?

J’ai nommé Indignations, presque sans y penser, la catégorie correspondant à mes sautes d’humeur (encore une expression qui mériterait réflexion), mais c’était mal formulé : si j’écris (c’est-à-dire, si je prends le temps de démarrer mon ordinateur, d’écrire une note, puis de la publier), l’indignation ne devrait plus avoir droit de cité. Or, l’échange très dilué et ‘dialogue de sourds’ entre cette jeune femme et moi montre à quel point je me trompe. C’est peu dire que je suis dans l’erreur : je ne me relis pas assez, je ne tourne pas assez longtemps les doigts au-dessus du clavier.

Un autre aspect de l’indignation est qu’elle passe pour une qualité dès lors que l’on s’imagine que le monde actuel en est dénué, ou qu’il y aurait pénurie de légitimes indignations dans notre société. Un récent commentaire de M. Romero et ma propre réponse immédiate (et, une fois encore, pas assez réfléchie) à Claire attestent de cela. Or, quitte à passer pour fou (je n’en suis plus à ça près), je suis en désaccord avec M. Romero et moi-même: il ne faut pas continuer de s’indigner. Il faudrait pouvoir continuer de lutter, de réfléchir, de penser, d’élaborer des positions intellectuelles et/ou politiques sans indignation.

20:35 Publié dans Indignations, Words Words Words | Lien permanent | Commentaires (1)

Insomnie et palindromes

Hier soir, ayant lu un bon tiers du Sujet monotype de Dominique Fourcade, lecture plutôt irritante (je m’expliquerai sur le choix de cet adjectif quand je reparlerai du livre, mais, dans tous les cas, il n’est pas à entendre en mauvaise part), à quoi s’est ajouté un chapitre des Wild Palms, je n’ai pas réussi à m’endormir, j’ai tourné viré dans le lit, finissant, étouffant de chaleur, par aller m’allonger sur le vieux canapé de la buanderie, recouvert seulement d’un peignoir, et, avec le frais, le froid, m’endormant enfin, mais non sans avoir passé presque une heure aussi à rouler, dans mon cerveau obsédé, des calculs et des formules complexes autour des nombres palindromiques à trois et quatre chiffres. (J’ai fait deux découvertes complémentaires à leur sujet, et, vérification faite cet après-midi dans les très rares ouvrages mathématiques auxquels j’ai accès, n’ai pas trouvé d’explication ou de théorisation ; comme toujours, il est évident que je n’ai rien inventé, que j’ai seulement retrouvé des cheminements maladroits sur des chemins déjà frayés, aussi n’écris-je jamais rien de mes ruminations arithmétiques, laissant la parole aux spécialistes. (Cette désistance, ce refus d’inscrire ici des traces de tout ce qui me préoccupe, cette restriction aux sujets pour lesquels je me sens une (même vague) autorité, est vraie aussi du domaine politique, légal, de la biologie, etc. Je me forme continuellement à des sujets dont je ne suis qu’amateur. Humaniste et prudent.))

Bref, voilà ce qui me taraude les nuits d’insomnie : des calculs infinis, des extractions de racines, des factorielles, etc. Moi qui n’ai pas fait de mathématiques au-delà de la terminale, quel ridicule.

J’ai tout lieu d’être mécontent ou honteux de moi, car la soirée avait très mal commencé, puisque j’ai regardé un match de football, en y prenant, au demeurant, un plaisir plutôt vif. Mais, s’il est des loisirs, des plaisirs agréables, dont la jouissance ne procure aucun mécontentement, celui-là, dans lequel je ne verse qu’environ une dizaine de fois l’an, me contraint à chaque fois à prendre en compte les côtés les plus abrutis de ma personnalité, et, si c’est peut-être une nécessaire expérience de ravalement de soi, elle n’est, tout simplement, à terme, pas plaisante.

De surcroît, il faudrait que je sois, vendredi, jour du poisson, frais comme un gardon !

19:20 Publié dans Lect(o)ures, Moments de Tours, Words Words Words | Lien permanent | Commentaires (0)

Réponse à Claire (du Collectif de soutien aux demandeurs d’asile)

Il semble y avoir un malentendu, à en croire le commentaire récent de Claire : je n’ai jamais remis en cause le bien-fondé des demandes d’asile spécifiques de chacune des familles « accueillies » sur le site Tanneurs. En revanche, oui, dans ce billet d’humeur pas très mesuré, parfois excessif, j’émets des doutes sur la stratégie du collectif (et non du comité, c’est noté, même si ce “collectif”-là a paru, à nombre de collègues et d’étudiants, bien sectaire et peu enclin à s’ouvrir à la collectivité de ceux qui auraient voulu soutenir les demandeurs d’asile) et sur le rôle réel des vrais étudiants de l’université dans cette instance.

J’ai eu l’occasion, entre début avril et la mi-mai, de discuter à trois reprises avec des membres du dit collectif. La première discussion a eu lieu le lendemain du concert de clôture de Marc Ducret, en lever de rideau duquel nous, les spectateurs, avions applaudi le petit laïus de l’un des responsables du collectif, qui avait fort bien parlé, et dans la plus grande justesse. Ce premier entretien, avec le responsable en question et une jeune fille qui n’avait pas l’air très bien renseignée* sur le statut des demandeurs d’asile et la Convention de Genève, mais pleine de bonne volonté et de détermination. Discussion intéressante.

Plus tard, tout début mai, passant près de l’amphithéâtre Thélème, dans la rue, me rendant directement au département d’anglais par l’extérieur, je fus interpellé par un des membres du collectif, qui, me voyant en cravate, ce qui apparemment, était un crime, me lança « Eh toi, le PDG, t’arrêtes pas surtout pour t’informer ». Vous l’avouerai-je ? je ne fus pas surpris du tutoiement ni de cet amalgame entre mon habit et l’idéologie que l’on me supposait**, mais j’allai vers le “jeune” en question (de cinq ans, au bas mot, plus âgé que moi), à qui j’expliquai ma position très modérée sur le sujet, à qui je racontai que j’avais déjà eu une longue discussion avec deux de ses acolytes, et à qui je déclarai aussi qu’il me semblait qu’avec le blocage des négociations, il y avait peut-être moyen de passer à d’autres modes d’action, au lieu de poursuivre une occupation qui avait pour principale conséquence d’irriter et de s’aliéner des personnes (agents, professeurs et étudiants) qui soutenaient au départ, pour la majorité, la cause des demandeurs d’asile et dont la patience s’effritait. Le vociférateur n’eut rien à me dire, qu’un espèce de bafouillement assez incohérent que j’interprétai comme un laissez-passer (ou un refus de discuter?) ; je vaquai donc à mes occupations.

La troisième discussion eut lieu quelques jours plus tard, car je voulais m’informer directement de l’évolution de la situation, assurer le collectif de mon soutien, à quelques restrictions que j’ai ensuite (plus d’un mois plus tard) explicitées et aggravées dans la note qui a provoqué votre courroux.

Pas d’incident cette fois-là, mais, si vous y tenez, je vous signalerai qu’une étudiante que je connais depuis deux ans et qui avait voulu s’informer semblablement, avait été (je cite) « branchée par un type qui puait le shit » (moi, je ne pourrais pas confirmer, c’est une odeur que je ne parviens pas identifier) et qu’elle « n’avait rien pu lui tirer d’autre » et « avait filé vite fait ». Comme le collectif me semble avoir vécu isolé dans sa bulle pendant deux mois, plus ou moins contraint (et je le regrette, et en veux, de ce point de vue-là aussi, à la préfecture***) à une radicalisation des discours et des actes, je pourrais vous citer de nombreux autres exemples, pour ne rien vous dire de certains propos que m’ont tenu certains agents, qui étaient excédés par la situation.

Enfin, si je comprends votre indignation à la lecture de ma note, sachez que, contrairement à ce que vous affirmez :

1) je ne me suis pas tenu à l’écart de ces “événements”

2) je ne suis pas ignorant en matière de droits des demandeurs d’asile*

3) je n’ai pas de leçon de civisme, d’humanisme ni de morale, ni surtout de militantisme, à recevoir de vous

4) je n’ai jamais douté que les étudiants du collectif étaient capables d’être admis à leurs examens, et je ne vois pas où vous êtes allée pêcher une idée pareille

Je conçois que votre erreur et votre véhémence viennent en grande partie d’un malentendu ou d’une mauvaise interprétation de mes propos, qui, très partiels et partiaux, se prêtaient effectivement à cette mauvaise interprétation. J’espère que c’est plus clair maintenant.

* contrairement à moi, si vous me permettez un peu d'orgueil (et je pourrai vous expliquer en long, en large et en travers, pourquoi je maîtrise assez bien le sujet)…

** Non seulement il est interdit d’exprimer le moindre désaccord avec les dogmes le plus radicaux d’un mouvement d’extrême-gauche, sous peine d’être aussitôt soupçonné de fascisme, mais ne pas être en jeans troué revenait, de même, à être aussitôt étiqueté «anti-collectif».

*** La seule (mais importante) rectification que j’aimerais apporter à la note En quoi se perdre est relative à ma trop grande véhémence, qui est d’ailleurs directement responsable de la vôtre : évidemment, je pense que la préfecture a laissé pourrir la situation, selon une stratégie bien connue, en profitant d’ailleurs de la perche que lui a tendu le collectif. Une fois que presque tous les personnels et les étudiants, exaspérés par l’escalade des provocations du collectif, furent d’avis que cette occupation avait perdu une bonne part de sa légitimité, l’évacuation devenait possible.

18:35 Publié dans Ex abrupto, Moments de Tours, WAW, Words Words Words | Lien permanent | Commentaires (3)

Amiel et son journal

14 septembre 1852

Je viens de feuilleter le cahier précédent de ce journal. L'ensemble m'a ennuyé. Ce parlage égotiste m'a paru efféminé, fastidieux, amollissant : il m'a pris trop de temps et de place. Puis il y a aussi trop de faits insignifiants. Cette vie virtuelle, ineffective, rentrée pour ainsi dire, m'a semblé dériver de la faiblesse, et prêter un oreiller à ma paresse d'action.

16:00 Publié dans Célébrations improbables, Flèche inversée vers les carnétoiles, Lect(o)ures | Lien permanent | Commentaires (2)

Pas sur mon blog...

... au jardin botanique.

10:30 Publié dans Moments de Tours | Lien permanent | Commentaires (0)

mardi, 13 septembre 2005

Le triomphe de la page blanche

Un monde, c'est, de se taire. Qu'un monde naisse, et serions-nous là, au spectacle des vignes, des tubéreuses, des fortunes diverses?

Quel affront, parmi les rochers!

Partie de cartes au milieu des bruyères, brumes matinales carillonnant dans le parc.

18:23 Publié dans Lect(o)ures | Lien permanent | Commentaires (3)

Propos de garçonnet, 11

"Ce panneau, ça veut dire que la piste cyclable est finie et que les vélos doivent faire plus attention et rouler à moins de 300 kilomètres-heure."

"Ce panneau, ça veut dire que la piste cyclable est finie et que les vélos doivent faire plus attention et rouler à moins de 300 kilomètres-heure."

16:25 Publié dans ... de mon fils | Lien permanent | Commentaires (0)

Homage to a Firing Squad

Il y a déjà longtemps que je veux écrire une note au sujet de ce roman de Tariq Goddard, que j'ai lu à la fin juillet et qui m'avait été offert. C'est un roman qui doit beaucoup à la structure des récits de Faulkner et à d'autres innovations surtout expérimentées dans les années 1950-60 en France, sans compter l'influence évidente du cinéma indépendant américain dans ce type de narration. Pas d'immense surprise donc du point de vue de la structure ou des différentes révélations de l'intrigue, mais de vrais bonheurs d'écriture, avec aussi, ce qu'il faut noter, ce qui est tout à fait remarquable, le choix d’un sujet historique très risqué et traité d'une manière extrêmement singulière.

L'intrigue n'est pas simple. L'histoire se passe pendant la guerre d'Espagne, ou pour être plus précis, pendant la guerre civile opposant les républicains ou aux franquistes. Quatre jeunes soldats plus ou moins professionnels font un trajet en voiture, avec pour mission d'assassiner un homme politique célèbre et controversé, Don Rojo ; toutefois, comme aucun d'entre eux n'a jamais assassiné personne, et comme trois d'entre eux connaissent bien l'homme politique, et surtout sa très admirable fille, dont ils sont épris, la mission est compliquée - d'autant plus que Don Rojo lui-même qui attend dans sa demeure, tenté par le suicide.

Comme l'intrigue n'est pas simple, elle n'est pas aisée à résumer non plus, et le paragraphe qui précède ne rend pas totalement justice aux différents épisodes de cette nuit de narration brusque et ambiguë. Les différents chapitres ou sections du récit s'ouvrent sur des notations de lieu et d'heures extrêmement précises, à la manière d'un script. Tout le dénouement, dont le moins que l'on puisse dire est qu'il ne se résume pas à quelques pages vite bâclées, est passablement sanguinolent, mais sans que l'hémoglobine soit l'essentiel du propos.

Je ne pense pas que ce roman ait été traduit - ou, plus exactement, je n'ai pas retrouvé, sur le Web, de référence à une quelconque traduction, quoi que ce texte paru en 2002 ait été l'objet de nombreux éloges outre-Manche. Le mieux serait sans doute de donner quelques extraits de la prose dense de Tariq Goddard, mais je dois toutefois signaler ma seule réelle réserve à l'égard de l'écriture, dont plusieurs critiques semblent dire qu'elle repose sur une évidente économie de moyens, alors que, de mon point de vue, le romancier hésite constamment, de manière pas toujours satisfaisante, entre un style abrupt ou sec à la Hemingway et un style plus ample, à la Faulkner.

Il y a de véritables réussites dans le recours au monologue intérieur, comme dans ce passage du chapitre 11 :

“Unlike Ali, the captain was very much awake. His blood was up and his heart felt like it was falling down a spiral staircase. What was he doing here? The question was as belated as it was foolish. This was what came of answering questions before they had even been posed properly; of thinking things would be easier to do when put on the spot. Volunteering to kill the Don had been the most important thing he had ever agreed to do in his life, but, unfortunately to him, the moment of the impulse had already passed. The captain glanced over at Ali, who seemed to be drifting between a coma and a trance. The situation was becoming unnerving; what if the same thing was going through his friend's mind? But so what if it was? It was not the situation itself that was working away at them like a wound; it was what had brought them here." (Tariq Goddard Homage to a Firing Squad. London: Sceptre, 2002, page 198)

D'autres éléments du roman m'ont intéressé, à titre personnel, comme l'analyse extrêmement subtile du personnage de l'homme politique, qui n'est jamais véritablement au centre du récit mais qui est très chatoyant et, à certains égards, attachant. Le deuxième extrait que je cite ci-dessous a trait à l'obsession onirique de Don Rojo, qui me rappelle un certain nombre de pages très belles de Nuruddin Farah :

“For example, only a month earlier the Don had complained about the dreams he was experiencing. He was, he claimed, suffering from a barren patch, with those dreams he could remember not being worth the effort of being dreamed of in the first place. Salazar had had trouble concealing his delight. Not only did he find the Don's habit of pontificating about his dreams at length unbearably pompous and dull, but the exercise drummed home the point that Salazar, if he had dreams (which he didn't), would have been able to make a much better job of holding forth on them than the Don did. More irritatingly, but still wholly true to form, the Don had rung Salazar a week later telling him that the situation was saved." (page 107)

15:37 Publié dans Lect(o)ures | Lien permanent | Commentaires (2)

Holocaust Day

Si vous lisez l'anglais, cet article-ci, démentiellement consternant, vous apprendra les projets actuels du gouvernement britannique, qui viseraient à supprimer Holocaust Day, afin de ne pas froisser certaines susceptibilités islamiques. L'idée de commémorer les exactions contre les palestiniens ou d'autres tentatives de génocide, pourquoi pas? Mais vouloir alléger les commémorations de la Shoah, voilà qui me semble aller à contresens: c'est plus de profondeur et de complexité historique qu'il faut pour adoucir les rancoeurs, pas ces petits rafistolages de complaisance.

Merci à Livy d'avoir attiré mon attention sur cet article, dont j'ignorais tout. (Comme par hasard, l'article date du 11 septembre. Yuck!)

11:30 Publié dans Ex abrupto, Flèche inversée vers les carnétoiles, Words Words Words | Lien permanent | Commentaires (3)

136 ans a posteriori

Le 13 septembre 1869 décédait à Québec un certain Edouard-Gabriel Plante, dont j'ignorais jusqu'à ce jour l'existence.

00:30 Publié dans Célébrations improbables | Lien permanent | Commentaires (0)

lundi, 12 septembre 2005

Rumeurs des villes - & - Murmures d’ailleurs

Les Tourangelles demoiselles

Suçotent entre elles des caramels

Elles sont sûrement un peu pucelles

En ce qui concerne l’amour charnel

J’écoutais, début 2001, à Beauvais, ne sachant pas que je vivrais un jour (et pour longtemps, qui sait…) à Tours, le double disque de Néry (La vie c’est de la viande qui pense…) d’où est tirée la chanson d’où est extrait le quatrain ci-dessus.

Je l’écoute moins souvent maintenant, presque jamais. De toute manière, je préfère le premier des deux CD, où se trouvent, entre autres, Un jour gris, chanson vraiment parisienne, Taxi!, chanson vraiment antiraciste, Les Amants, chanson vraiment vénusienne (ou du “jour de Vénus”), Toi et moi, chanson qui tangue aux soixante-treize temps de la brûlure érotique, mais je remarque à présent qu’il a aussi de très beaux titres sur le deuxième CD, comme J’aime mon chien, hilarant et ironiquement cynophile, Chemins d’hiver, tendre et désabusé, “Tiens, l’hiver!”, polylogue saisonnier, et ces Tourangelles demoiselles que je côtoie et qui sont convaincues, à juste titre, que «les rillettes de Tours sont meilleures que celles du Mans».

23:15 Publié dans Autres gammes, Moments de Tours | Lien permanent | Commentaires (0)