vendredi, 11 mai 2007

Satires de Lucilius

Les Satires de Lucilius (qui m'avaient intrigué avant-hier et dont l'auteur n'est pas le destinataire des célèbres épîtres de Sénèque) offrent une expérience de lecture plus étonnante que les fragments des Présocratiques même les plus fragmentaires.

En effet, la plupart des bribes qui nous sont parvenues de Héraclite disons, sont généralement encerclés de gloses, ont des significations complexes, philosophiques, etc., ce qui fait qu'un fragment reste encore lisible dans la perspective d'un tout. (Bon, je sais, la plupart des exégètes ou spécialistes hurleraient en lisant ce raccourci scandaleux. Je crois me rappeler que Kostas Axelos... Mais enfin, ce n'est pas le sujet...)

Dans le cas des satires de Lucilius, le lecteur qui emprunte, comme moi, un volume de la collection Budé se trouve face à des fragments d'un ou deux vers, sauvés de l'oubli grâce à divers compilateurs ou lexicographes, et dont on ne sait absolument pas, pour la plupart, quel pouvait en être le contexte. On regarde alors ces vers comme des morceaux de fresques qui ne sont plus que couleur ou mouvement purs, en s'attachant à telle expression, telle allitération, ou tel vague écho de préoccupations contemporaines. Il en est ainsi de ce vers où revient encore le tarbouif :

Si nosti, non magnus homo est, nasutus, macellus.*

ce que l'on pourrait traduire par :

Si tu le connais, ce n'est pas un géant, mais un malingre

au nez camusà gros tarin.

* 11ème fragment du Livre VI des Satires de Gaius Lucilius

--------------------------------------

Ajout de 22 h 50 : échos aux Kleptomanies überurbaines par la route Selby Jr, voie d'accélération François Bon.

23:00 Publié dans Lect(o)ures | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : Latin, Littérature, Poésie

jeudi, 10 mai 2007

Titres, diapasons, tarbouifs

Comme je m'ennuie parfois, lors de ces réunions dans la cage vitrée, je me surprends à lire les titres de la collection Budé et à essayer d'en retenir certains, surtout ceux que je ne connais pas du tout ou, à tout le moins, que je n'ai pas lus ni jamais traduits. Ainsi, hier matin, ce furent les Fables de Hygin, la Vie de Saint Martin de Venance Fortunat et les satires de Lucilius. (Sur ce dernier auteur, mystère total.)

Je me dis souvent qu'il faudrait que je me remette de manière régulière, voire quotidienne, à lire des auteurs latins, mais je ne le fais qu'occasionnellement, ce qui m'énerve contre moi-même. Au lieu de cela, je me retrouve, sur la Toile, à lire des poèmes de la Renaissance anglaise, captivants aussi, d'ailleurs, comme, hier soir, The Tunnyng of Elynour Rummyng de John Skelton. Voilà un texte très drôle, qui serait une véritable gageure de traduction !

On y retrouve le nez camus de Tristram Shandy et du Journal de Travers (et de Rannoch Moor, et de L'Amour l'Automne...) :

Her nose somdele hoked,

And camously croked,

Neuer stoppynge,

But euer droppynge ;

08:00 Publié dans Moments de Tours | Lien permanent | Commentaires (8) | Tags : Littérature, Latin, Ligérienne

lundi, 30 avril 2007

Méandres

(Finalement, c'est entre la page 912 et la page 925 que les méandres sont plus frappants encore.) ................ Je parviens à l'orée de l'automne 1976, dans le Journal de Travers, juste comme j'achève la lecture de L'Amour l'Automne (par le (difficile) dernier chapitre)..............

La dernière promenade par là, c'était le 21 janvier : que le temps passe vite, à pleines saisons ! Tous nos mots, tous nos moments, tous nos émois passent aussi. (C'était la platitude du jour.)

18:00 Publié dans Kleptomanies überurbaines | Lien permanent | Commentaires (36) | Tags : Photographie, Lgérienne, Littérature

dimanche, 29 avril 2007

Le temps des échéances

Dans la chambre obscure l'étendoir vide étend son quadrillage d'ombres ; il y a aussi les franges sombres que trace l'auvent en se balançant à la brise du soir, et le quadrillage des barreaux du balcon. Une chambre dans la pénombre, parcourue de traits...

Aujourd'hui, G. m'a offert, sans raison (ou si, bien sûr : par amitié), trois livres dont La Mise en mots d'Elsa Triolet, que je ne connaissais pas et dont j'ai parcouru les premières pages ce soir. Elle y parle de sa maladie, du terme prochain de son existence : "j'arrive au temps des échéances". Cela résonne aussi, pour moi, de la lecture, fraîche encore, des pages du Journal de Travers dans lesquelles Renaud Camus évoque ses rencontres avec Aragon, qui lui parle des dernières années d'Elsa.

Sans avoir rien perçu encore de ce fil ténu comme il en est tant, je leur ai offert, en retour et impulsivement, à tous les deux (G. et sa femme, P. (parce que ses parents à elle habitent dans le Gers)) mon exemplaire du Département du Gers.

22:40 Publié dans Lect(o)ures | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : Littérature

« Le vrai personnage, c’est l’île »

(Ricardo Uztarroz, au sujet de son roman La véritable histoire de Robinson Crusoë,

in Atlantica, n° 143, octobre 2006, p.24)

............................................

Ce pont rend un son roman. Le panneau d'interdiction se retrouve dans son roman.

11:40 Publié dans Comme dirait le duc d'Elbeuf | Lien permanent | Commentaires (5) | Tags : Photographie, LIttérature, Ligérienne

mercredi, 25 avril 2007

Itinéraire d’un enfant bâté

« Du bout du pied, je chassais la neige qui s’épaississait quand, tout à coup, je dus cracher. Ce fut mon premier crachement de sang. Sur la neige blanche un large rond rouge rappelait le drapeau japonais. »

Dazaï Osamu. La déchéance d’un homme. Traduction de Georges Renondeau (1962). Paris : Gallimard, « Connaissance de l’Orient », 1998, p. 160

Ce n’est pourtant pas le modèle de l’âne : on a suivi le fil de ce texte bouleversant en ralentissant un peu chaque jour, en s’arrêtant sur chaque péripétie, en savourant l’amertume. Texte magnifique, grand récit qui à chaque ligne soulève des lézards. Il y a une semaine, je le commençais, attablé au Trio. Hier soir, je le terminai, à la triple bougie de la table de chevet.

Ce n’est pourtant pas le modèle de l’âne : on a suivi le fil de ce texte bouleversant en ralentissant un peu chaque jour, en s’arrêtant sur chaque péripétie, en savourant l’amertume. Texte magnifique, grand récit qui à chaque ligne soulève des lézards. Il y a une semaine, je le commençais, attablé au Trio. Hier soir, je le terminai, à la triple bougie de la table de chevet.

La déchéance d’un homme est pareil à ces pierres écrites que pose l’œuvre poétique de Bonnefoy : inscriptions dans le dur, promesses au goût âcre face au vent. Qu’il évoque ses « portraits du bouffon » (perdus et forcément géniaux) ou qu’il se voie soudainement en crapaud, au détour d’une parenthèse (p. 124), le narrateur de La déchéance d’un homme prétend à la clairvoyance mais n’est pas lucide, puisqu’il change tout le temps d’avis tout en démontrant son « exceptionnelle capacité à s’enfoncer » (pour citer Vila-Matas (ça faisait longtemps)).

Le mal de lucidité, pour le nommer de manière ambiguë, c’est aussi la vision juste, celle de photographies froides mais tendres, que devait aimer Dazaï Osamu : l’auteur de la Préface et de l’Épilogue, qui, selon la fiction, s’est vu remettre les carnets du fou avant de les retranscrire, insiste sur les trois photographies qu’il reste du narrateur principal, et il le fait avec une concision, une puissance de suggestion effarante.

Il y a aussi l’un des motifs récurrents de l’œuvre de Dazaï, à forte teneur biographique mais toujours vu sous un angle différent, par d’autres facettes encore : le double suicide manqué. Le narrateur incite sa compagne du moment à se noyer avec lui, et elle seule meurt (« Moi seul fut sauvé », comme l’écrit le traducteur, sans que l’on puisse déterminer s’il s’agit d’une faute de français ou de libertés prises délibérément, en japonais, avec la grammaire (dans le style Je est un autre)). L’eau ici, précipite et dénoue : « nous nous précipitâmes » ; « Tsune-ko dénoua sa ceinture, la plia et la posa sur un rocher » (p. 88) Ce triple battement part de travers, et c’est l’aventure de la mort en goguette. Drapeau ou pas, une tache de sang craché se laisse emporter dans le tourbillon : l’eau précipite et dénoue.

09:20 Publié dans Words Words Words | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : Littérature, Photographie, Japon

mardi, 24 avril 2007

Dialoguer

Il y a ces moments où, pour trois fois rien, le texte vacille et le lecteur chavire. C’est souvent, bien sûr. Ça arrive d’autant plus souvent qu’on lit de plus en plus. Imaginez le décrochage vers quatorze ans ; avant, lisant beaucoup, je ne savais pas du tout lire ; à présent, je continue d’apprendre. Lors d’une conversation sur un tout autre sujet – et bien sûr je n’ai pas eu le temps de suivre les conseils de mon interlocuteur – il a été question de la lecture de Pynchon (Against the Day, bien entendu (interrompu vers la page 600 il y a trois mois (mais on reprendra (l’été approche (Aurélie m’a écrit qu’elle aimait beaucoup les parenthèses alors je ne vais pas me priver, hein… (quitte à oublier d’en refermer une (voir première phrase des Géorgiques de Claude Simon))))))) et notamment de la première lecture au ras, à essayer déjà de suivre sans chercher à démêler, relier, analyser, etc. C’est d’une lecture (au raz, peut-être) que je me réclamais dans mes (à peine esquissées) Pynchoniana.

Pour l’anecdote, le détail dont il était alors question était un trait sémiotique : le lien, dans le roman, entre l’oiseau noir (black bird, syntagme nominal formé d’un adjectif et d’un substantif) et le merle (blackbird, substantif composé). (En simplifiant : l’oiseau noir est le sexe de l’amant, Mano ; pour la mère en devenir, Meheret, le merle est le fœtus.)

Ce soir, le détail qui me sidère, et dont je ne sais que faire (c’est le propre du détail), est une phrase apparemment anodine : « Il joue au tennis quelquefois, mais le plus souvent contre un mur. » ( Renaud Camus . Journal de Travers. Fayard, p. 724).

Le diariste évoque ici un amant de passage, avec qui il vient de passer une nuit d’amour particulièrement intense, dans la voiture de l’amant, en bord de voie ferrée. Cet événement, qui est relaté au début de l’entrée du 18 juillet, est écrit a posteriori, avec un retard de cinq jours. Or, la phrase en question se situe aussitôt après une interruption entre crochets et en italiques : Renaud Camus indique ainsi qu’il interrompt le récit des événements du 18 pour évoquer une situation immédiatement contemporaine de l’écriture du journal. Le passage entre crochets, long d’une vingtaine de lignes, est la retranscription d’un dialogue extrêmement tendu entre Renaud Camus et W., son ami, avec qui il se trouve, depuis plusieurs semaines et de façon tout à fait dramatique, au bord de la rupture.

La reprise, au moyen d’une phrase au rythme équilibré (double octosyllabe) et discrètement chiasmatique, fait l’effet, pour la lecture au ras, d’un simple retour au récit principal ; l’incise, qui constitue une sorte de dialogue enchâssé, servait à noter un incident qui, pour le lecteur, à ce moment-là, est considéré comme provisoirement clos (provisoirement, car il y aura bien sûr (ou du moins, on s’y attend) retour à l’incident dans l’entrée du 23 juillet). Pourtant, au moment même où je m’apprêtais à passer à la phrase suivante – et sans doute l’avais-je même déjà lue – , je me suis aperçu que la clausule, quoiqu’elle n’eût l’air de rien, était un peu, et même pas qu’un peu : en termes métaphoriques, se retrouver contre un mur, c’est être dans une impasse (autre métaphore), dans une situation bloquée (autre métaphore), etc. Surtout, dans la mesure où l’incise entre crochets et en italiques est une retranscription d’un dialogue qui montre, une fois encore, que le narrateur a l’impression de parler à un mur (d’avoir un mur en face de lui), la phrase de reprise peut être interprétée comme une phrase de transition, et même de commentaire indirect : l’amant d’une nuit joue réellement au tennis contre un mur (ce qui, pour ne pas être une métaphore, connote tout de même une forte solitude), mais le narrateur se trouve, dans son couple, face à un mur.

D’autre part – et là, la machine interprétative s’emballe toujours – le tennis est l’un des réseaux sémiotiques/sémantiques essentiels des Églogues (pour l’écriture desquelles le Journal de Travers devait servir et sert de matière première), etc. (Beaucoup de sous-entendus dans cet etc.-là.)

23:30 Publié dans Lect(o)ures | Lien permanent | Commentaires (20) | Tags : Littérature

samedi, 21 avril 2007

Île Simon

Vous ne le croirez peut-être pas, ou vous vous en contrefoutrez royalement, mais, en bientôt quatre ans de vie à Tours, je n'avais jamais laissé traîner mes guêtres ni mes semelles dans le parc de l'île Simon, pourtant voisin de l'université et pas si éloigné que cela de mon humble demeure (my 'umble abode, comme le répète incessamment le fourbe Uriah Heep dans David Champdecuivre (pas le magicien, hein ; le roman de Dickens)). Cet après-midi (je persiste à écrire cet au lieu de cette, malgré des années passées à lire Renaud Camus, qui, le premier, m'a averti du genre plutôt féminin d'après-midi (mais j'ai de bonnes raisons de persister à écrire cet)), nous nous y sommes promenés.

J'avais pris avec moi La Bataille de Pharsale, car il me paraissait impératif, pour le pédant cratylien que je suis, de me promener sur l'île Simon avec un livre de Claude. L'Amour l'Automne m'a donné envie de relire cet opus de Claude Simon, que j'avais lu avec délices en 1993, me fiant non seulement à mon goût marqué pour cet écrivain mais aussi aux recommandations de mon professeur de khâgne, Michel Boisset, qui nous avait appris que le titre était une anagramme de la bataille de la phrase. Comme les jeux sémiotiques qui servent de réseaux structurants à l'écriture des Eglogues de Renaud Camus reposent en grande partie sur des anagrammes et des paronomases, tout se tient, n'est-ce pas. Ouvrant mon vieil exemplaire au hasard, sur un banc, je vis passer un vulcain : rien de plus beau, à cet instant précis.

Après un premier mouvement de recul puis un moment de bouderie, mon fils, A., a joué (et moi aussi) au football avec trois garçons plutôt plus âgés que lui : deux frères très mal élevés, Benjamin et Jonathan (9 et 7 ans), et un ami à eux, Owen (6 ans), remarquablement discret et courtois, vu son entourage direct. Je songeais que le prénom du petit Owen devait avoir été choisi pour rendre hommage à l'attaquant anglais Michael Owen, ou à je ne sais quel héros de série américaine, mais certainement pas à la très belle nouvelle de Henry James, Owen Wingrave. (Je ne demande qu'à me tromper. Il faut noter que l'un des garçons se prénommait Benjamin et que la nouvelle a servi d'inspiration à un opéra, du même nom, de... Britten.) Ce nom d'Owen Wingrave est, en soi, tout un programme : win / grave (gagner la tombe ? l'emporter dans le tombeau ? vaincre quoi ?).

Je n'avais pas, avec moi dans la jolie île, ma seule famille, mon seul Claude Simon, mes seules pensées de pédant : j'avais aussi mon appareil photographique, afin d'immortaliser certains recoins de l'île Simon que j'ai souvent observés depuis les bords de Loire ou depuis les salles de cours des étages supérieurs du bâtiment des Tanneurs, et notamment ces espèces de lourdes perches multicolores fichées dans le sol à 45°, qui, vues de près, forment une sorte de teepee longitudinal et dont je ne comprends absolument pas la fonction (entrepôt à canoës ? coupe-vent ?). C'est à peine si j'accordai une furtive pensée aux toiles que Nico Nu a consacrées à cette île et qui éclairent, de leurs vives couleurs, les murs de la salle de conférences du cinquième étage de la bibliothèque universitaire.

18:35 Publié dans Moments de Tours | Lien permanent | Commentaires (10) | Tags : Ligérienne, Littérature

vendredi, 20 avril 2007

Points virgules, élections, traductions estudiantines

Parcourant, pour la première fois depuis 2005, les quelques pages de journal écrites en juin 2002, je tombe sur ces trois entrées, toutes d'actualité :

18 juin, 16 heures.

Sinon, passé une partie de la journée à corriger des versions insensées (adjectif employé littéralement). Texte difficile, certes, d’E. M. Forster, d’autant que s’adressant à des non spécialistes de deuxième année (notamment des lettres modernes), mais je sais, par expérience, que, même avec le texte le plus expurgé, le plus évident, le plus facile, on trouve des pépites sans nombre, des phrases entières dénuées de sens.

L’expression woolly rhinoceros (rhinocéros laineux (ils ont, pour l’examen, un dictionnaire unilingue) a donné lieu aux fictions les plus réjouissantes : ‘les indescriptibles rhinocéros’, ‘les rhinocéros blancs’, ‘les rhinocéros à poil’, ‘les rhinocéros à poils longs’, ‘les rhinocéros des bois’, ‘les rhinocéros poilus’, ‘les rhinocéros velus’, ‘les rhinocéros à laine’, et surtout (la palme !) ‘les rhinocéros angora’… ! La phrase elle-même a donné lieu à deux perles : « les luttes contre les mammouths ou ce qui nous semble être des rhinocéros » ; « fatigués des luttes contre le mammouth et contre la peau de rhinocéros ». Ce doit être fatigant, en effet, et même pour un homme de Néanderthal (dont il est question dans le texte), de se battre contre une peau de rhinocéros !

Mais ce n’est qu’un exemple parmi d’autres, plutôt amusant en l’occurrence. Le plus déprimant, ce sont ces monceaux, ces tombereaux de phrases alignées comme à la parade, où des mots vagues ou approximatifs sont juxtaposés et liés par une syntaxe incohérente, le tout ne signifiant, en fin de compte, absolument rien ! Il n’y a pas si longtemps, je pense, ce supplice était réservé aux professeurs de lettres classiques.

18 juin, 21 heures.

Hier, à la mosquée, avec Frédéric : il m’annonce qu’il a décidé de ne plus parler de politique, que cela n’a occupé que trop de ses conversations depuis son retour des Etats-Unis (il y avait passé une quinzaine fin avril, pour le travail, à Providence) et ce fameux second tour, que cela n’avance à rien, ne fait rien avancer, est épuisant finalement et contre-productif. Il n’a pas dit ça comme ça, je remets ça à ma sauce. Mais j’ai trouvé ça assez fort, et un peu agaçant aussi, qui sait…

20 juin, 8 h 45.

Je remarque que j’utilise beaucoup le point-virgule, dont Renaud Camus signale qu’il n’est pas apprécié des journalistes et des simplificateurs en tout genre ; le point-virgule joue un rôle très particulier aussi dans Le Génie du lieu ; cela mériterait une analyse.

« Puisque vous écrivez de courts paragraphes, à quoi vous sert le point-virgule ? »

Je ne sais.

00:45 Publié dans Ecrits intimes anciens | Lien permanent | Commentaires (13) | Tags : Ligérienne, Littérature, Traduction

jeudi, 19 avril 2007

Avènement ou rémanence des nationalismes ?

The Novel and the Politics of Nation Building in East Africa, publié par le critique et essayiste Tirop Peter Simatei il y a déjà quelque six années, trace un parcours rigoureux des littératures post-coloniales est-africaines. Après un premier chapitre, assez classique, qui remet la question du nationalisme et de ses expressions littéraires dans le contexte spécifique des pays étudiés (Kenya, Ouganda) et d’un fanonisme revisité, Tirop Peter Simatei aborde plusieurs auteurs essentiels, en particulier Leonard Kibera, dont le très beau roman Voices in the Dark méritait bien cette réhabilitation. Simatei montre bien comment les désillusions de la génération de l’Indépendance viennent hanter le texte fictionnel : œuvre nourrie de paradoxes, d’oxymores et de multiples messages ironiques ou ambivalents, Voices in the Dark vaut surtout par l’impossible conciliation d’une critique des nouvelles élites nationales et du point de vue élitaire adopté par le romancier : est-il possible de persister à vouloir construire l’identité nationale si l’on livre par ailleurs un portrait subversif de la nation kenyane des années 1960 ?

De ce point de vue, le cas de Ngugi wa Thiong’o est exemplaire. Si l’étude des symboles politiques est fouillée, elle n’apporte pas un éclairage très neuf sur le grand romancier. Matigari reste, de fait, l’un des textes qui souligne le mieux la confiscation du pouvoir par des autorités néo-coloniales issues des luttes anti-coloniales. Sans doute le « monologisme » et le manichéisme de Ngugi – des traits caractéristiques de son esthétique et de son idéologie – ne correspondent-ils pas tout à fait à la libération esthétique que Tirop Peter Simatei appelle de ses vœux : on sent l’auteur de cet essai plus à l’aise avec des auteurs tels que M. G. Vassanji ou Peter Nazareth, qui constituent des figures intermédiaires.

Le chapitre 4, qui est consacré à Vassanji, « l’Asiatique », et le chapitre 5, intitulé « The Multiracial Project », sont certainement les meilleurs de l’ouvrage. Simatei livre plusieurs analyses d’une grande finesse, en particulier dans sa lecture de The Gunny Sack, le premier roman de Vassanji. Déracinés, sans identité stable, sans « africanité » immédiatement reconnaissable ou indéniable, les Asiatiques furent les oubliés de la décolonisation. En n’évitant pas les sujets sensibles, comme la participation de certains Asiatiques au commerce négrier, Vassanji propose un modèle nécessairement complexe et dynamique de la construction nationale. Il faudrait que les jeunes générations admettent les erreurs du passé sans y revenir incessamment : vœu utopique ?

Si Vassanji s’intéresse aux trajets individuels (ce que confirme partiellement son dernier roman publié, Amriika), Peter Nazareth et David Rubadiri insistent surtout sur la corruption politique des années 1970, ce qui leur permet d’expliquer les violences, les exactions, et même les expulsions prononcées à l’encontre des Asiatiques. Une fois encore, la faute en revient au modèle colonial, qui est resté la référence majeure des nouvelles élites.

Le chapitre 6 s’intéresse (tardivement ?) à la question des revendications féminines et aux problèmes spécifiques d’une vision féministe des constructions identitaires nationales. Simatei se situe dans la lignée idéologique « douce » de théoriciennes telles qu’Obioma Nnaemeka, qui parient sur l’interaction, le dialogue, et une « politisation » modérée. Les trois romans sur lesquels il appuie l’essentiel de ses analyses sont Coming to Birth et The Present Moment d’Oludhe MacGoye, ainsi que The Invisible Weevil de Mary Okurut. Dans ces trois textes, la libération nationale passe par une prise en compte polyphonique de multiples points de vue : le bilan est tout à fait amer, dans la mesure où les conflits de pouvoir de l’époque post-coloniale semblent avoir accru les inégalités et multiplié les fractures psychologiques.

En fin de compte, ce que proposent la plupart des textes étudiés par Simatei, c’est une pluralité d’angles d’approche de l’idée de construction nationale, à rebours des modèles hégémoniques néo-coloniaux des années 1970 et 1980. Il est certainement regrettable que l’auteur ne livre cette piste bakhtinienne qu’en dernier lieu, au détour d’une conclusion sommaire (deux pages !) : les concepts de dialogisme et d’hétérogénéité, si hâtivement lancés, auraient sans nul doute permis d’approfondir encore la réflexion. Autre regret : que la Corne de l’Afrique et la Tanzanie n’aient pas été conviées à cette étude des littératures est-africaines.

SIMATEI, Tirop Peter. The Novel and the Politics of Nation Building in East Africa.

Bayreuth: Bayreuth African Studies 55, 2001. 186 pp.

19:30 Publié dans Affres extatiques | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : Afrique, Littérature

samedi, 14 avril 2007

Travaux prochains

C'est décidé (et pas seulement pour démentir les injures du petit complexé & carrément psychotique Juan Asensio) : je vais, d'ici peu, créer une colonne de liens permanents vers les notes de critique littéraire, mais aussi de critiques musicales et cinématographiques de ce carnétoile. Cela permettra un classement moins fouillis que le système des rubriques (ou catégories). Cela sera aussi l'occasion de soigner a posteriori la présentation des notes écrites en 2005, souvent mal justifiées, ou aux interlignes foutraques. (Je viens de le faire pour une note ancienne sur Yoko Tawada.)

Ceux qui me connaissent savent que je tiens aussi un autre blog, un poil plus "avant-gardiste" (whatever that means) ou "exigeant" (ouh la la, beurk...), et où se trouvent de nombreuses recensions idem.

12:05 Publié dans Ex abrupto | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : Littérature

jeudi, 05 avril 2007

Lire Renaud Camus, c'est renversant

-----------------

Techniquement, pas un autoportrait. Peut-être le trucage vaut-il "autorité" - ou l'appropriation, dans le style Nouveau Nouveau Roman, propriété intellectuelle ?

-----------------

Assommé sous le travail et les basses tâches, accaparé aussi par trois autres lectures en cours, je n'ai guère avancé dans le Journal de Travers depuis dimanche : hier soir, je devais en être aux alentours de la page 300 (soit même pas au cinquième de l'ouvrage (certes volumineux)). Or, ce que je voudrais noter ici, en toute hâte, c'est qu'une fois encore ce qui me séduit, dans la fréquentation de cette vaste oeuvre, c'est le démon de l'association, que je partage pleinement avec Renaud Camus. J'entends par là que la passion de R. Camus pour les signes et leurs métamorphoses, mais aussi pour les croisements formels les plus inattendus, rejoint la mienne ; mais, par ailleurs, immanquablement, à peine ouvert un tome de son journal, les coïncidences commencent à pleuvoir. Ainsi, ai-je passé trois heures à écumer et esquiver l'exposition Objet Beckett samedi avant de me rendre à la présentation du Journal de Travers ? Y ai-je écouté un entretien avec Raymond Federman ? Y ai-je admiré les différentes phases de la collaboration entre Beckett et Jasper Johns pour Foirades / Fizzles ? Eh bien, dans les 150 premières pages du Journal de Travers, il est question du retour de Jasper Johns à New York après sa collaboration avec Beckett, mais aussi d'un des livres que les éditions Denoël soumettent à Camus pour qu'il en fasse un compte rendu... livre dont l'auteur n'est autre que Raymond Federman. Que le patronyme de Federman signifie homme de plume, ou que le nom de Jasper Johns se prête à d'eventuels onzains acrostiches, n'est pas non plus étranger à cette vertigineuse empoignade dans le monde des signes.

-----------------

ARC-SEIN : RACINES

(Nous ne faisons que nous entregloser.)

11:10 Publié dans Autoportraiture | Lien permanent | Commentaires (8) | Tags : Littérature, Photographie, Ligérienne, écriture

mardi, 03 avril 2007

Le Lys d'Or, mardi dernier, 3

Dans les prés fleuris cueillir la violette. Essaie d’attraper en fait le socle violet de la pyramide. La couverture du petit livre rose tout au fond contre le mur ressemble beaucoup à celle de : The Body in the Mind dont Mark Johnson est l’auteur. Cette teinte violette est reconnaissable entre toutes. La rose absente de tout bouquet. J'étais aussi sur fond noir, colonne violette. Je finis par me décider.

Binocles, centons, proffance ; ceci est un billet bipartite.

17:45 Publié dans Zestes photographiques | Lien permanent | Commentaires (10) | Tags : Photographie, écriture, Poésie, Littérature

Bob Dylan ici, approche en plané

Obsession ? Il ne faudrait pas écouter Tweedle Dee & Tweedle Dum pour la dix-huitième fois en trois jours. Il y a tant d'autres chansons de Bob Dylan que je connais mal, ou pas du tout. Celle que je viens de citer est la première du pénultième album, Love & Theft, qui m'avait d'abord surpris, déconcerté, découragé. En fait, après quelques écoutes, c'est un des plus beaux*.

Ce samedi, ce sera - sans que je perçoive tout à fait comment ça va se dérouler - l'atelier "Traduire Bob Dylan" sous la houlette de François Bon. Finalement, il se trouve quasiment une trentaine d'étudiants motivés pour cette journée pourtant placée au pire moment : un samedi, et sur le week-end de Pâques en sus !

François Bon m'a écrit pour préciser que l'essentiel de nos réflexions porterait sur Ballad of a thin man, Desolation Row, Visions of Johanna, mais aussi les 11 épitaphes (que je ne connais pas (honte à moi !)) et My Life in a stolen moment.

Cette semaine, de toute façon, c'est encore, outre le boulot habituel, la panique : organisation des examens, remplacement d'une collègue malade pour trois de ses cours, préparation des partiels, préparation de l'atelier, usw. Du coup, je ne pourrai pas prendre le train fantôme à la B.U. cette après-midi et devrai me contenter de ce que le chauffeur-lecteur François en écrira sur son site.

Bien entendu, il y a aussi la pile de livres toujours plus volumineuse qui menace de s'effondrer sur moi dans mon sommeil, les quatre en train (même pas fantôme) et les dix ou douze lus qui me supplient d'écrire quelque chose à leur sujet ici ou dans mon autre carnétoile, oui, de tirer quelques paragraphes des notes jetées tout à trac sur les brimborions de papier glissés entre leurs pages.

* De Love & Theft, il faudrait dire, surtout, que le déclic est venu quand j'ai entendu les centaines d'échos nappés à Bo Diddley ou Robert Johnson. Du miel de millefleurs. Honeymoon blues, anyone ?

10:45 Publié dans Autres gammes, Lect(o)ures, Résidence avec Laloux, WAW | Lien permanent | Commentaires (12) | Tags : Ligérienne, Musique, Dylan, Littérature

Le Lys d'Or, mardi dernier, 2

Elles sont crades, ces tasses. La littérature aussi c'est sale c'est du propre tiens ce n'est pas ça la littérature si c'est sale ah littérature ! Globuleux les orbes dessinent une sorte de pendule double, une pour les heures l'autre pour les minutes, et si le résidu le café sec collé c'est le passage du temps alors ce sera quoi la saleté la salle étroite la porte étroite par laquelle entrer. Il est six heures dix, ou bien une heure et demie allez savoir. J'ai ça le chocolat dans le nez j'ai ça le chocolat en horreur j'ai sali ma chemise.

06:15 Publié dans Zestes photographiques | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : Photographie, Ligérienne, Littérature, écriture, Tasses

lundi, 02 avril 2007

Lire Renaud Camus, ça donne la grosse tête

00:30 Publié dans Autoportraiture | Lien permanent | Commentaires (7) | Tags : Photographie, Ligérienne, Littérature

samedi, 24 mars 2007

Que hume le jaseur…

Tiens ! je croyais l'avoir publiée en son temps, celle-ci :

9 mars. Sur l’album enregistré en 2000 par le quatuor de Jim Black, il y a une composition intitulée “Auk and Dromedary”. Ford Madox Ford n’appelait-il pas le roman qui l’a fait passer à la postérité, The Good Soldier, « my great auk’s egg » ? Ce sont bosses de dromadaire, seules éloignées, isolées. Je continue de préférer, encore et toujours, The Rash Act et Parade’s End.

Hier matin, au réveil, j’avais quatre livres en cours de lecture ; hier soir, deux seulement. Entre-temps, j’en avais fini trois, et commencé un autre. Cet autre est bientôt terminé, et j’en parlerai bientôt : il s’agit du récit de Michèle Laforest, Tutuola mon bon maître, préfacé par Alain Ricard.

Heureusement, d'ailleurs, car j'ai fini de lire le roman de Michèle Laforest il y a quinze jours, et je n'en ai toujours pas soufflé mot.

15:05 Publié dans Jazeur méridional | Lien permanent | Commentaires (5) | Tags : Jazz, Landes, Afrique, Littérature, écriture

mardi, 20 mars 2007

Nuruddin Farah on PBS

Bien sûr, il faut lire Nuruddin Farah.

Pour ceux que je bassine depuis si longtemps avec ce remarquable écrivain somalien de langue anglaise, voici un petit lien vers une interview récente. En cliquant sur le lien Streaming Video, juste en haut de l'article et à côté de la photo de Nuruddin, vous pourrez le voir & l'entendre en action.

07:00 Publié dans Affres extatiques | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : Littérature, Afrique

lundi, 19 mars 2007

Détruire dit-elle (Duras, dis-je)

Elle se calme.

Il a pris le le livre, le sien à lui, il l'ouvre. Il ne lit pas.

Des voix arrivent du parc.

Elle sort.

Elle vient de sortir.

Il ferme le livre.

(Détruire dit-elle, p. 14)

Pourquoi ai-je été déçu par Détruire dit-elle. Il fut un temps où je n'aimais pas Duras, sans l'avoir lue. Ce temps est de longtemps révolu. En fait, j'avais beaucoup aimé Moderato cantabile et plus encore Un barrage contre le Pacifique, vers mes quatorze ans, puis je m'étais éloigné de Duras, ne la comprenant pas. Donc quand j'écris que je ne l'avais pas lue quand je ne l'aimais pas, c'est faux. Plutôt je l'avais lue mais refusais de me rappeler l'avoir lue et aimée. (Oui, c'est aussi compliqué que du Duras.)

Le dernier Duras que j'ai lu, avant Détruire dit-elle, ce sont ces exquis Petits chevaux de Tarquinia, un roman splendide, retenu, ténu & chantant. J'ai dû lire ça il y a un an et demi, deux ans et demi peut-être. C'était l'été, on ruisselait. (Trois ans et demi ?)

Depuis longtemps je me suis réconcilié avec Duras, mais ce fut long. Il a fallu passer par Pinget, Beckett en anglais, Gertrude Stein, par Isou aussi, et même peut-être qui sait par Breyten B. Alors je me dis que j'ai le droit de m'avouer déçu par Détruire dit-elle. Puis aussi je n'écris quasiment jamais le moindre mot de tous ces livres que je lis et que je lis même en me disant que je vais écrire quelque chose à leur sujet dans ce carnétoile et finalement je n'écris rien s'empilent les livres lus et même parfois cornés ou ornés d'une ou plusieurs feuilles de très petit format (A6, je dirais) où se trouvent des notes prises en vue de ces textes que je n'écris jamais dans ce carnétoile.

Les bouts de papier volants sont des feuilles A4 coupées en quatre, ça doit donc être du A6 oui.

Je n'ai encore rien dit de Détruire dit-elle. Je n'ai encore rien dit de ma déception en lisant Détruire dit-elle. Pourtant tout avait bien commencé. J'ai lu les trente ou quarante premières pages avant le concert de jazz de mardi soir. Séduit, porté par le rythme de cette histoire qui se dessinait.

Le soir, après le concert, avant la nuit, j'ai poursuivi. D'esquissée l'histoire prenait des contours plus précis. Le lendemain soir (après trop d'heures de minutes peut-être consacrées à autre chose, d'autres lectures, d'autres occupations (ce texte n'est-il pas aussi destiné au théâtre en ce qu'il faudrait le lire d'un trait?)), j'ai lu les quarante dernières pages, ce quadrille infernal de sentiments qui finit par aboutir à un quinconce inextricable. Et là déçu. Déçu si ça se trouve par trop de distance prise avec cette histoire (oui il aurait fallu lutter contre le sommeil mardi et ne pas repousser à mercredi la fin du roman) ou si ça se trouve parce que trop bizarres ou trop anticonformistes dans leurs désirs leur façon d'exprimer leurs désirs ces personnages n'ont pas su me toucher. J'ai eu aussi, sur la fin, le sentiment que l'écriture tournait plus à vide.

L'écriture de Duras a ceci de magique qu'elle est infiniment fragile et solide. De sa fragilité naît sa solidité, son pouvoir d'envoûtement. Mais une répétition de trop, une virgule qui se pose comme une goutte de rosée trop lourde sur une toile d'araignée, et terrible c'est le dessaisissement.

Toutefois les dernières pages, sur la musique, sont très belles.

Il y a la période majestueuse d'introït : "Avec une force incalculable, dans la sublime douceur, elle s'introduit dans l'hôtel." (Il me semble qu'une grande part du charme de cette phrase repose sur l'usage du déterminant la, plutôt qu'une, choix plus convenu, plus aisément compréhensible aussi.

Puis la période ramassée : "La musique recommence, cette fois dans une amplitude souveraine." (p. 136)

Enfin le recours au rythme binaire, en point d'orgue : "La voici en effet, fracassant les arbres, foudroyant les murs." (ibid.)

Avec ça je ne sais toujours pas pourquoi j'ai été déçu par Détruire dit-elle. Qu'importe quoi.

15:55 Publié dans Lect(o)ures | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : Littérature, écriture, Ligérienne

mercredi, 14 mars 2007

Petit Faucheux, 13 mars 2007

Cédric Piromalli / Patrice Grente / Pascal Le Gall

John O' Gallagher Trio

Huit heures et demie.

Je me suis assis derrière le photographe. À chaque fois, si je le peux, je m'assieds derrière le photographe, toujours le même photographe, qui gesticule, couvre son colossal objectif avec son écharpe ou son pull, et se contorsionne parfois à même le sol. Et lu trente pages de ce livre laconique acheté l'après-midi même. Lu en entendant le murmure des voix et la rumeur monter, comme arrivaient les spectateurs. D'ordinaire, je ne lis, ni n'écris. Me contente de regarder, observer aux alentours, écouter, ou quand je ne suis pas seul discuter. Ce soir lisant, je m'imaginais la scène en fonction de mes observations des autres fois. Devais être d'autant moins loin du compte que ce sont toujours peu ou prou les mêmes habitués ici. Une agglomération de 200.000 habitants, et toujours dans la salle de jazz de 200 places plus ou moins les mêmes visages.

--- Dis, tu le connais, toi ?

--- Pas du tout.

--- Tout le monde le connaît pas du tout.

**************

Ce mercredi matin, les phrases d'hier soir recopiées, je veux tracer quelques signes pour fixer ce concert dans ma mémoire. J'étais déçu. Pas parce que ça n'était "pas bien", ou parce qu'un des deux sets était mauvais, non. Pour des raisons différentes, chaque set m'a laissé sur ma faim.

Piromalli (voir photo ci-contre) est un pianiste remarquable, qui, s'il a su montrer qu'il maîtrisait les facettes les plus classiquement virtuoses de son instrument, a surtout joué des poings, du dos des mains, brutalisant avec doigté son Steinway qui, tout en se demandant ce qui lui arrivait, déployait une vraie palette d'harmonies tumultueuses. (Voyez, je trouve quand même d'autres adjectifs.)

D'où alors vint ma déception ? du peu de résistance de mes oreilles, tout simplement. C'était trop intense, trop long, par rapport à la sursonorisation, travers de l'époque & surtout défaut récurrent du Petit Faucheux. À la pause (entr'acte ? entre-deux-sets ? mi-temps ?), j'ai mis trois bonnes minutes à me remettre les acouphènes en ordre de marche. Peut-être suis-je vieux jeu, un vieux râleur monotone, mais je ne vais pas au concert par hâte ardente de rapprocher le moment où je devrai porter un sonotone.

Pour ce qui est de la deuxième partie, elle était, quoique plus colorée, plus chromatique, franchement frustrante. John O' Gallagher est certainement un excellent saxophoniste, qui n'est pas sans rappeler Steve Lacy (ce qui, pour moi, est un compliment), mais il n'a rien à raconter. Rien de rien à dire. Toutes ses interventions se ressemblaient, et son phrasé toujours identique a fini par faire fuir la plupart des spectateurs avant même la fin du set. C'est dommage, d'ailleurs, car Jeff Williams est un très bon batteur, pas très inspiré, malheureusement, par la soupe fadasse de son leader.

Seul le contrebassiste, inconnu de moi, s'en tire with flying colours. Il s'appelle Masa Kamaguchi, ne doit pas être bien vieux, a déjà un CV long comme le bras, et sait (qu'il accompagne, métronome aux effets imprévus, ou qu'il parte en cavalier solitaire) faire ce qu'O'Gallagher a jeté aux orties : raconter, de ses cordes tendues, une histoire. Si Patrice Grente avait, au cours de la première partie, montré tout ce que l'on peut faire, en frénésie, d'une contrebasse, jusqu'à faire tomber son archet à trois mètres de lui et à manquer chuter lui-même, Masa Kamaguchi a, de ses doigts seuls, distillé des notes tenues, retenues, subtilement relâchées, toujours au point d'équilibre et jamais loin du point de rupture. Un musicien à suivre...

11:30 Publié dans Jazeur méridional | Lien permanent | Commentaires (4) | Tags : Ligérienne, Jazz, Littérature, écriture

mardi, 13 mars 2007

Retour sur remaniements (tourne manivelle)

Mardi, dix heures.

Juste là, je pourrais revenir sur chacune des variantes entre la première version (first bad draft, in Nuruddin’s words) et le texte remanié qu’on va dire définitif (mais toujours décevant, frustrant). Il y en a beaucoup, et chacune avec ses raisons. Je veux seulement noter ici – pour aide-mémoire, comme on consigne, sur une feuille volante, un rendez-vous déjà passé chez le dentiste – que j’ai remis l’asyndète fautive et tout à fait involontaire de la toute première version, que j'avais corrigée avant première publication :

N’avait-il pas choisi le lectorat à Cambridge comme d’autres, il n’y a pas si longtemps, choisissaient de s’embarquer sur un baleinier ou la légion étrangère ?

Pour involontaire qu’elle soit, elle me plaît beaucoup, et, comme il n’y a pas grand-chose qui me plaise dans tout ce texte, allons-y gaiement.

Sinon, F.B. avait justement remarqué l’écho entre la situation narrée/décrite et les années de lecteur de Beckett à Paris. Cela, c’était à peu près conscient quand j’ai écrit le texte, et d’ailleurs, si j’ai choisi de préciser la variété de bière (Murphy’s), ce n’est pas seulement que j’en buvais beaucoup cette année-là (le choix était moindre à Cambridge qu’à Oxford).

Moins conscient, déjà, dans la double triangulation qui structure le texte – ou, tout au moins, son invention –, le fait que la thèse de Hugo portait, si je ne m’abuse, sur Faulkner, Joyce et Proust. Peut-être aussi n’ai-je écrit ce texte (mais là, ça devient du mauvais Aragon) que pour y placer les frasques, phrase réellement prononcée par Hugo, sur le maudit punt, mais titre aussi d’un petit roman que j’écrivis cette année-là, concomitamment dirons-nous. Que ces frasques aient en retour attiré la ribambelle du premier paragraphe (puisque j’avais projeté d’écrire un roman appelé Ribambelles l’année d’avant à Paris, projet resté sans suite (mais non sans suie dans les turbines)), c’est possible, mais je ne m’en avise que maintenant.

De là, je pourrais enchaîner sur cette heure de solitude à visiter St John’s, à Cambridge, pendant que Jean-Pascal donnait un cours peut-être bien, et à prendre des photographies (en noir et blanc ? je ne suis plus si sûr), véritable et durable moment épiphanique, ou sur la salle informatique sans fenêtres et surchauffée, à Oxford, où j’avais écrit Frasques et aussi de nombreux poèmes en anglais jamais sauvegardés et dont la version imprimée s’est perdue, je crois.

Pendant ce temps-là, Frédéric Monino et ses cinq comparses (Stefano Di Battista et Thomas de Pourquery surtout) s’échinent superbement sur Caravan. Au début de Moya, composition que je ne connaissais pas de Laurent Cugny, c’est le tromboniste Francesco Castellani qui donne à rêver. Je dors si peu et si mal, cauchemars, angoisses. Et maintenant que l’électricien est passé relever le compteur, aller au turbin.

17:00 Publié dans Ecrit(o)ures | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : Littérature, Jazz, écriture

La littérature est-elle dangereuse ? [5] : Juliet/Beckett & lambeaux de discours direct

******************** Tout va par deux

Voici ce que j’ai noté, en totale anarchie, au cours de la séance, et avant de partir écrire Onze ans après. Ce que j’écris est en Times 10. Ce que j’ai noté de l’intervention de François Bon (que j’ai préféré écouter sans être rivé au clavier cette fois (…)) est en Times12.

Il y a très peu de monde : jour de rentrée ? atelier déplacé du jeudi au lundi ? Moi, j’étais absent aux séances 3 et 4, dont François Bon redit le plus grand bien. (Il nous en a envoyé, dans la nuit, des morceaux choisis.) La salle 80 est hérissée de pieds de chaises, car elles sont toutes renversées, par paquets de deux, sur les tables. On a dû chasser deux pauvres étudiants qui finissaient un devoir (concours blanc ?)

******************** Par maints et par vaux

Oralité, ce qui remonte, ce qui traverse le texte et n’est pas narratif.

J’ai amené Charles Juliet. Montre Rencontres avec Samuel Beckett. Parle de Lambeaux. Dans ce texte restreint sur Beckett…

Le mot du jour est restreint. Est-ce sur, l’écrivain, l’influence du train ? L’entrée dans la langue française se fait, pour Beckett, avec ce vocabulaire restreint. Juliet, passage du silence contraint à l’écriture du silence.

Quatre rencontres. Neuf ans s’écoulent entre la première et la quatrième.

Juliet publie déjà son journal, mais s’interdit de parler de sa rencontre avec Beckett tant que l’écrivain est vivant.

Deux mecs qui ne parlent pas : le dispositif d’écriture de Juliet est intéressant (notation précise des propos de Beckett).

François Bon raconte son dernier voyage en train à Lille, face à un type qui trimbalait des rats dans une cage verte et orange fluo. Il parle aussi d’un vieux cousin mort depuis longtemps, coupures de journaux, notices de médicaments, etc. Dans quel livre a-t-il parlé de ce parent ? Je n’ose demander.

Le rapport du dialogique au narratif est inversé par rapport à la logique ordinaire. Les rencontres sont brèves et la parole rare : c’est cela qui fait exister l’écriture.

Il faut donc raconter une ou plusieurs rencontres importantes avec quelqu’un de marquant (et pas forcément célèbre).

Technique, forme du texte : cf la manière abrupte dont le narrateur de la Recherche entre en rapport dialogique avec une multitude d’interlocuteurs.

Nombreux extraits des Rencontres avec Samuel Beckett.

Poème de Morand sur Proust, ‘Ode à Marcel Proust’, 1915.

******************** La main du diable (Un échec)

Après la présentation de la séance par François Bon, je suis allé dans mon bureau, dont les volets roulants, par un miracle étonnant, étaient restés ouverts, ce qui fait que j’ai écrit le texte Onze ans après, au crépuscule puis dans la suie, face à la passerelle faiblement éclairée. De ce texte, Onze ans après, j’ai livré, illico, à huit heures du soir, la première mouture, puis je suis retourné en salle 80 où ça grattait sec, et me suis remis au texte. Disons-le tout net : la consigne de ce jour m’a profondément embarrassé, car, contrairement à la plupart des fois où je me suis trouvé en situation de contrainte, j’ai mis beaucoup de temps à trouver un sujet. Ensuite, une fois le sujet trouvé, je me suis embarqué dans l’écriture en ne parvenant aucunement à restituer la voix du portraituré rencontré, Hugo A. J’ai raturé, repris, modifié, même écrit un paragraphe encore plus mauvais dont je me suis rendu compte, juste avant la lecture à haute voix, qu’il n’était « insérable » nulle part dans mon texte. J’avais déjà modifié pas mal de choses au texte publié à huit heures du soir, mais pas comme il faudrait : dans le détail et non dans la trame. Alors, pas du tout convaincu, j’ai lu mon texte qui, ça tombe bien, n’a pas convaincu François Bon – même s’il a pris de fort élégantes pincettes pour me le dire. Pour ma part, ce n’est pas tant le côté suranné (« plus France que Proust », a dit F.B.*) qui me gêne que le côté mou de ce texte ; je n’ai pas su trancher, et c’est un texte au mitan, oui, grassouillet. Du coup, ce mardi matin, je prends le parti, après un nouveau toilettage, d’instiller polyphonie pour de bon, avec insertion / injection de phrases hugoliennes.

*Ah oui : François Bon a aussi parlé d'une traduction de Henry James qui aplatirait ou raterait (je ne sais plus) ce qui fait le génie de James. Cela dit, même en mauvaise traduction, je prends la référence à James comme un compliment, vu ma grande frustration face à ce texte dont je ne sais que faire. Dans la discussion qu'il a eue avec une étudiante qui prépare un travail de master 1 sur Danielle Collobert, F.B. a raconté que Jérôme Lindon avait, à l'époque, refusé de publier Meurtres, qui lui paraissait trop directement inspiré de / calqué sur l'écriture de Beckett. Pour ma part, même si le texte de R., une autre étudiante, était très réussi, j'ai trouvé qu'il était trop directement inspiré de / calqué sur l'écriture de Duras. (Ou de François Bon, peut-être ?)

10:20 Publié dans Résidence avec Laloux | Lien permanent | Commentaires (13) | Tags : Ligérienne, Littérature, écriture

Onze ans après, remanié

Je l’ai rencontré plusieurs fois, quand j’allais passer quatre ou cinq jours d’affilée à Cambridge, chez cet ami que je perds aussi de vue maintenant. Jean-Pascal m’avait présenté la ribambelle de ses amis, et parmi eux Hugo.

Hugo s’appelait en fait Hugues, mais il régnait, autour de son vrai prénom, un parfum d’interdit. You go first, right ? Lui, contrairement à nous autres, était lecteur pour une durée de cinq ans, et finissait sa thèse. Il était donc sensiblement plus âgé que nous, et avait plus ou moins claqué la porte au nez des siens, Parisiens. N’avait-il pas choisi le lectorat à Cambridge comme d’autres, il n’y a pas si longtemps, choisissaient de s’embarquer sur un baleinier ou la légion étrangère ? That’s one goal now.

Étonnamment séduisant, et – à sa façon – raffiné, Hugo n’était en rien poseur. Un jour, nous discutions, tous les trois, avec Jean-Pascal, à la table crasseuse d’un bar de college, et Hugo, de façon tout à fait caractéristique, s’était assis en dehors du cercle formé au départ par la table et les trois chaises. Comme ça, non ? Tout aussi caractéristique, sa façon de nous encourager à reprendre une pinte, à ses frais, une Murphy’s, je dirais, tout en laissant quasi imbue la sienne. Il se contentait d’y tremper les lèvres, et discutait avec feu, riait, fronçait les sourcils, parfois les trois à la fois, puis, de son profil acéré, nous lançait des phrases ambiguës, tout en oubliant consciencieusement de boire. C’est une violence. Puis, entre deux paroles enflammées, deux rires, deux froncements, il se levait, comme nous partions, et vidait en deux fois une bonne part de la pinte jusque là délaissée. Let’s go lads, et le jus noir abandonné.

Il me semble qu’une autre fois, au début d’une soirée qui fut la plus arrosée de mon existence – avec les conséquences que l’on imagine –, je le vis jouer, avec une élégance rare, au baby-foot. Trois à rien quand même (l’accent sur à et quand, je pense). J’ignorais que l’on pût s’adonner à ce jeu, et même s’y donner, d’une façon qui fleure autant le gentleman. Hugo était autant fait pour les envols de l’imagination que pour l’atmosphère feutrée des clubs les plus select. Tu es sûr que ça va, Guillaume ?

Il y eut aussi, peut-être la dernière fois que nous nous vîmes, son détachement dans ce punt infâme que nous avions loué à six et dont seul il se débrouillait, piroguier expert de ces bords presque gallois. Il faisait beau et frais, sur la Cam. Je m’énervais après tout le monde. Mais après lui, impossible.

Ma mémoire persiste à me tendre de curieuses perches et à évoquer une possible rencontre, l’année suivante, ou même celle d’après, à Paris (pour sa soutenance de thèse ?). Pourtant, aucune image, aucun son précis ne me vient de cet épis od e pourtant ultérieur, s’il a bien eu lieu. Hugo, à Paris, cela ne se pouvait. Ce devait être Hugues : ce fantôme imposteur n’aura pas laissé de traces dans ma mémoire vive.

Je vois ça d’ici, toi avec tes frasques.

09:00 Publié dans Ecrit(o)ures | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : Littérature, Ligérienne, écriture

lundi, 12 mars 2007

La littérature est-elle dangereuse ? [5]

Quelques minutes avant la cinquième séance de l'atelier d'écriture animé par François Bon sur le site Tanneurs, "La littérature est-elle dangereuse ? " (j'ai manqué la troisième séance pour raisons personnelles et la quatrième car j'avais oublié de la noter dans mon agenda, pensant que la fréquence régulière était d'un atelier tous les quinze jours), j'ai réussi, fait rarissime, à me garer du côté impair de la rue des Tanneurs, sans avoir à risquer un périlleux (et limite illégal) demi-tour sur voie au niveau des feux tricolores qui suivent.

Des affiches déchirées, des prospectus, du béton gris. La fac ne donne pas son meilleur visage en ces jours de grand soleil, premières chaleurs dans l'air & premières terrasses à lézards place Plumereau. Quand elle si belle, la lumière adoucit ce qui n'est que médiocre, mais les choses laides, elles, ressortent de manière plus vive, plus poignante.

Ce matin, vers dix heures et demie, en descendant l'escalier le formidable après un cours au quatrième étage, j'ai pu admirer les remous de la Loire sous le soleil doucement incandescent. Durant le cours, j'ai fait remarquer aux étudiants qu'une pie, peut-être la même qui m'avait incité à leur apprendre quelques noms d'oiseaux deux semaines auparavant, faisait son nid pile à notre niveau, à portée de nos regards. Les nids de pie, ces constructions foutraques de grosses brindilles pas même branches, on les voit rarement à niveau, et suffiraient-ils d'ailleurs à suggérer une métaphore malingre et alambiquée de ce carnet de toile ?

To room 80 now !

18:25 Publié dans Résidence avec Laloux | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : Littérature, Ligérienne, écriture

mardi, 27 février 2007

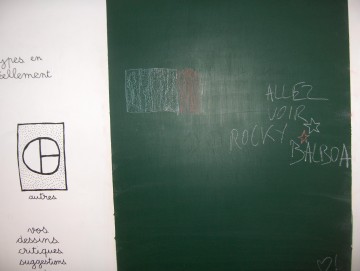

Passerelle & tableau VERTigineux

Faut se faire tout le boulot ici, depuis que Simon s'évanouit.

(Si j'ajoutais que je lis justement en ce moment le dernier livre de Christine Montalbetti...)

07:50 Publié dans Zestes photographiques | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : Ligérienne, Littérature, Photographie

lundi, 26 février 2007

Mastiquez, m'astiquez

Cela fait quinze jours presque que je n'écris plus. Me dis que c'est normal, que je vais remonter la pente, revenir à la pointe, et j'ai même raté l'atelier de François Bon jeudi dernier, trop fatigué par ma journée de travail (neuf heures presque non-stop) et peu enclin à repartir pour un tour. (Pourtant, ce tour-là devait valoir le coup, avec Artaud qui n'est pas ma tasse d'étau (et justement !).) *

Quinzaine occupée par les images, surtout celles si vives de la mémoire enfouie. Du coup, toilettant le disque dur, je retombe sur de petites ébauches que je n'ai jamais publiées...

Comme celle-ci, du 14 septembre 2004 :

Le parfum de la pampa qui se dégage, exotiquement mais sans fausses fioritures, des premières pages de l’autobiographie de W.H. Hudson n’a rien de commun avec l’écriture louvoyante de Santiago H. Amigorena, dans son très passionnant work in progress, où se donne surtout à sentir, à ressentir, l'odeur du papier et la couverture, l’odeur que l’on peut imaginer de l’encre des anciens écrits que, parcimonieusement, l’auteur nous livre, et qui sont le fondement de son entreprise autobiographique. Outre l’origine rompue, sud-américaine, à laquelle ces deux textes renvoient constamment, qu’est-ce qui peut bien rapprocher ces deux textes – peut-être l’initiale H. médiane en leurs noms respectifs ?

Il se trouve que, lisant hier la Préface du Pléiade des Poèmes de Pessoa (par Robert Bréchon, qui vient briser l'allitération)**, je remarquai enfin que le "second exil" dont ne cesse de parler Amigorena dans les trois volumes à ce jour publié de son exceptionnelle autobiographie n'est autre qu'une référence à Pessoa. It was staring me in the face, really. What a nobodaddy I am !

* D'ailleurs, Simon pourrait prendre le relais, histoire de ne pas arrêter d'écrire seulement parce qu'il a dix-huit ans maintenant...

** Fini aussi Paysage fer, qui m'a donné foison, flopée d'idées, et un curieux volume de Messagier, Siège de la tirelire blanche, auquel goutte je n'ai compris.

13:15 Publié dans Lect(o)ures | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : Littérature, écriture, Poésie