lundi, 12 décembre 2005

La triste vérité, II

I.

G.

I.

G.

I.

G.

23:30 Publié dans Autoportraiture | Lien permanent | Commentaires (3)

30

Une demoiselle de Ferrière-Larçon

Etait, par-dessus tout, douée au cheval d'arçon.

Un jour, elle devint sceptique

Et cessa toute gymnastique

Pour aller, de par les rues, courir le garçon !

21:45 Publié dans Album de limericks ligériens | Lien permanent | Commentaires (3)

Récréation

« Toute la création est fiction et illusion. La matière est une illusion pour la pensée ; la pensée est une illusion pour l'intuition ; l'intuition est une illusion pour l'idée pure ; l'idée pure est une illusion pour l'être. Dieu est le mensonge suprême. »

(Fernando Pessoa. Traité de la négation.)

............

N.B. : Encore le même lien temporel entre cette note et la précédente.

20:50 Publié dans Lect(o)ures | Lien permanent | Commentaires (10)

Est-ce ce palmier-là ?

" De nouveau à la F.I.A.C., hier soir, avec Jean et Philippe. Beaucoup de choses m'avaient échappé dans la cohue de l'inauguration, et par exemple un paysage avec un palmier de Jawlensky, de 1914 semble-t-il, qui est certainement pour moi la merveille de la foire, l'objet de fantasme par excellence, comme l'Udalzowa de chez Gmurzynska, l'année dernière."

(Renaud Camus. Journal Romain (1985-1986). 11 décembre 1985)

19:35 Publié dans BoozArtz, Flèche inversée vers les carnétoiles, Lect(o)ures, Words Words Words | Lien permanent | Commentaires (0)

Suite de l'énigme : Abel Tasman

Quel est le lien entre la note précédente, un improbable limerick, et Abel Tasman, le célèbre navigateur qui fut, notamment, le premier Européen à accoster en Nouvelle Zélande ?

Indice : c'est le même genre de lien qui unit la citation d'Avicenne et ma découverte d'Antoine Antoniol.

Autre indice : le point commun, au sein de chaque paire de notes, est le temps. (Vague, mais ça devrait aider.)

17:15 Publié dans Flèche inversée vers les carnétoiles | Lien permanent | Commentaires (6)

29

Un boucher de Pocé-sur-Cisse

Ne savait faire les saucisses.

" Ce n'est pas faute d'essayer,

Mais dès qu'on veut les essuyer,

Aussitôt elles durcissent. "

16:03 Publié dans Album de limericks ligériens | Lien permanent | Commentaires (1)

Le village cuirassé

Comme je m'en ouvrais récemment à Simon sur le blog de Marione, les journalistes écrivent de plus en plus mal, sans connaissance réelle de la langue française ni, ce qui est plus grave, de joie du verbe. Il me semble que tout journaliste travaillant dans la presse écrite devrait avoir le plaisir des mots, des phrases bien tournées, ce qui ne nuit d'ailleurs en rien à l'objectivité ou au respect de la déontologie. Bien écrire, pour un journaliste, c'est déjà respecter, à mon sens, l'un des principes cardinaux de la déontologie journalistique. Evidemment, avec l'évolution des grands quotidiens français depuis quelques années, nous sommes loin du compte.

Je voulais seulement signaler, en page 9 de l'International Herald Tribune, aujourd'hui, un article remarquable de Frank Rich ; nous n'avons pas beaucoup de plumes de cette qualité dans nos journaux...!

12:55 Publié dans Words Words Words | Lien permanent | Commentaires (6)

Le temps, d'après ibn Sînâ

" Le temps fait oublier les douleurs, éteint les vengeances, apaise la colère et étouffe la haine ; alors le passé est comme s’il n’eût jamais existé." (Ibn Sînâ, a.k.a. Avicenne)

***

Quel est le lien entre cette note et celle qui la précède ?

11:45 Publié dans Ex abrupto | Lien permanent | Commentaires (8)

Antoine Antoniol

Ce n'est pas souvent qu'une photographie de presse me plaît. Aujourd'hui, dans le International Herald Tribune (que je reçois gratuitement à mon domicile depuis deux semaines, merci Delphine...!), il y a une très belle photographie d'un certain Antoine Antoniol. La recherche via Google n'a pas donné grand chose : il s'agit apparemment d'un jeune photographe dijonnais, qui a réalisé une série dans un hôpital bourguignon, mais également quelques sujets dans le milieu de la mode. Ce qui est certain, c'est qu'il est doué d'un vrai regard. J'espère qu'il trouvera sa place et fera son chemin.

A suivre...

10:37 Publié dans Où sont passées les lumières? | Lien permanent | Commentaires (4)

28

Il était une dame, à Luynes,

Qui n'aimait pas du tout la bruynes.

"Je promène mon enfemps

Dans sa poussette, tout le temps,

Et dès qu'il pleut, il faut qu'il chouynes."

08:39 Publié dans Album de limericks ligériens | Lien permanent | Commentaires (0)

Ecrit il y a cent quatre-vingt-dix ans

« Votre éminence le métropolite de Novgorod et de

(Le tsar Alexandre Ier, Lettre au métropolite de Novgorod.)

04:00 Publié dans Célébrations improbables | Lien permanent | Commentaires (0)

dimanche, 11 décembre 2005

La triste vérité

" Non, vraiment, il vaut mieux que tu ne souries pas..."

(Ce que l'on dit à Guillaume Cingal, à propos de photos.)

23:25 Publié dans Autoportraiture | Lien permanent | Commentaires (11)

Le 11 décembre 1816...

... James Buchanan, Président des Etats-Unis de 1857 à 1861, était initié à la loge de Lancaster, en Pennsylvanie. Il fit carrière dans la maçonnerie et eut des obsèques maçonniques.

20:00 Publié dans Célébrations improbables | Lien permanent | Commentaires (2)

27

Un garçon gentillet de la Bergeonnerie

Trouvait que le lycée, c'était pigeonnerie.

"Non, le lycée Grandmont,

C'était mieux en amont."

Disait ce jeune gars de la Bergeonnerie.

18:00 Publié dans Album de limericks ligériens | Lien permanent | Commentaires (0)

Lieux de l'agglomération tourangelle, suite de l'énigme

16:00 Publié dans Où sont passées les lumières?, Sites et lieux d'Indre-et-Loire | Lien permanent | Commentaires (0)

Sans rime ni raison

L'amour ne rime à rien. C'est un manège de dément.

14:00 Publié dans Ex abrupto | Lien permanent | Commentaires (0)

Pas grand chose

Il est dommage, tout de même, qu'il n'y ait pas de rubrique "rétroliens récents" dans la page d'accueil des carnets de toile hébergés par H&F.

12:00 Publié dans Ex abrupto | Lien permanent | Commentaires (0)

26

Un jeune habitant des Deux Lions

Aimait la soupe aux dents-de-lion.

(On dit aussi pissenlit,

Mais je reste poli

Et je n'ai pas choisi d'habiter aux Deux Lions !)

10:00 Publié dans Album de limericks ligériens | Lien permanent | Commentaires (0)

samedi, 10 décembre 2005

Il y a 188 ans ...

... le Mississippi intégrait l’Union, devenant ainsi le vingtième État américain.

18:55 Publié dans Célébrations improbables | Lien permanent | Commentaires (0)

Arceaux

Ce dédoublement sur fond de lignes verticales se perdant à l'infini a été vu et capturé tout près du banc et de la poubelle semblablement obsessionnels.

Il s'agit d'un lieu qui ne brille pas par la beauté de son urbanisme. C'est dans l'agglomération de Tours.

Qui devinera ?

[Cette note est la 880ème. D'où deux 8 déformés, à tenir des vélos.]

17:25 Publié dans Où sont passées les lumières?, Sites et lieux d'Indre-et-Loire | Lien permanent | Commentaires (4)

De l'abus des limericks

L'avantage conjoint des notes photographiques et des limericks, c'est que tous deux permettent une lecture rapide de la journée d'écriture, même en la découvrant le soir, ou le lendemain. Je songe donc à mes lecteurs fidèles qui, n'ayant pas encore déposé de commentaires, seront sans doute un peu largués ce soir. Vous pouvez même vous servir de cette note comme d'une sorte de mode d'emploi des notes récentes, en parallèle de la rubrique ainsi nommée dans la colonne de droite, et découvrir l'un de mes autoportraits, un ou deux limericks, une note qui abuse des liens, une énigme nippone, un poème inspiré par des couvertures de livres que je n'ai pas lus (mais Fuligineuse en sait long sur la question).

Le limerick fait l'objet d'une série ; cela est clair, sans doute.

Les photographies - et non exclusivement l'autoportraiture - font l'objet d'une série.

J'ai aussi envie d'écrire des textes qui auraient pour titre les noms des quartiers de Beauvais, où nous avons vécu six ans.

15:55 Publié dans Flèche inversée vers les carnétoiles | Lien permanent | Commentaires (4)

25

Il était un vieil avaricieux de Veigné

Qui, par économie, jamais n'était peigné.

Il confondait ses cheveux

Avec les sous de ses neveux,

Ô le vieux taré sans jugeotte de Veigné !

14:55 Publié dans Album de limericks ligériens | Lien permanent | Commentaires (0)

De l'abus des photographies

C'est, sans nul doute et passablement (pour complaire à Simon), une faiblesse de publier des photographies, et de petits textes de rien du tout. Je ne trouve aucun argument pour ma défense, si ce n'est que je manque de temps (et peut-être d'inspiration) pour des textes plus longs.

C'est une faiblesse plus grande encore de parsemer de petits liens hypertextuels cette note, afin de vous inciter à vous rattraper en lisant des notes venues de jours plus fastes, vaches grasses et pots de grès bien remplis de provisions hivernales.

Je reviendrai, dans le courant de l'après-midi, avec des photographies de Touraine, et, si possible, au moins quelques phrases, tant je déplore ces carnétoiles farcis seulement d'images d'amateur.

13:55 Publié dans Ex abrupto | Lien permanent | Commentaires (0)

Le Colosse et le manège

Vous qui connaissez le colosse

Vous qui êtes au paradis

Auprès des mondes refroidis

Souvenez-vous de nos amours

Et des portraits en ronde-bosse

12:24 Publié dans Ecrit(o)ures, Lect(o)ures, Words Words Words | Lien permanent | Commentaires (2)

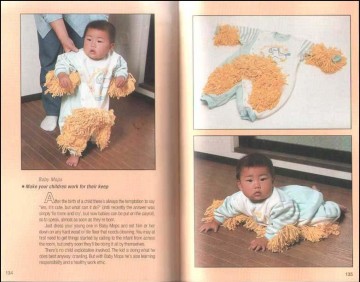

Luna parquet

Ce document m'a été envoyé par un ami. Je ne connais pas l'auteur des photographies, ni celui de l'article (publicitaire sans doute), ni du concepteur.

Pour moi, cela s'apparente quand même un canular.

L'idée est que, par sa reptation et des vêtements appropriés, le nourrisson nettoie le parquet.

10:52 Publié dans Ex abrupto | Lien permanent | Commentaires (2)

24

Il était une dame de Saint Symphorien,

A Tours, qui disait : "Trois Atac ? Il ne phorien

Exagérer quand m'aime."

Si je sais qu'elle m'aime,

Elle m'a tout de m'aime traité de phorien.

01:15 Publié dans Album de limericks ligériens | Lien permanent | Commentaires (0)