vendredi, 02 janvier 2026

Morilles et myrtilles

Réveillé à quatre heures par le chauffage qui se relance, alors qu’il est programmé à 16°5 en mode nuit (c’est dire si ça caille en ce moment), je me lève, me fais ma mug de café sans laquelle aucun démarrage n’est possible, m’assieds au bureau. J’ai forcé le chauffage pour qu’il ne s’arrête que lorsque la température atteindrait 17°5 au salon ; penser à redescendre le radiateur à bain d’huile de la chambre d’A*. Il y a quelques semaines j’ai bazardé mon fauteuil de bureau et l’ai remplacé par une des six chaises de la salle à manger – nous n’en avons que quatre en permanence – de sorte que je n’ai plus mal au dos au bout de quelques heures.

Hier il faisait un temps splendide, froid mais ensoleillé, pour une première promenade dans le quartier de la cathédrale et sur les bords de Loire, du quartier Blanqui au pont Wilson ; le chemin était presque désert, ce qui est inhabituel. Le matin, en traînassant au pieu, j’avais noté le passage suivant du roman de Miss Islande d’Auđur Ava Ólafsdóttir :

Il m’a demandé comment étaient les cadres, en ajoutant que beaucoup de tableaux sont gâchés par l'encadrement. Je lui ai décrit les nôtres et il était satisfait. Je lui ai dit que j’habitais dans un appartement en sous-sol au numéro 12 de la rue Kjartansgata, qu’on n'y voit pas le soleil cinq mois durant, mais que la lumière de ses toiles me sauvait car elle illuminait le salon. Il était heureux de l’entendre. J'aurais voulu dire qu’elle illuminait ma vie, mais j’avais trop peur d'éclater en sanglots. Quand il a dit que le blanc était la couleur la plus difficile à maîtriser parce qu’elle est tellement fragile, j’ai dû tourner la tête pour essuyer une larme. Il dit de si belles choses, Hekla. Il m’a dit qu'il était malheureusement à court de café, mais qu’en contrepartie il allait me confier un autre secret, à savoir sous le blanc, il y a du vert.

(Traduction Éric Boury. Zulma, 2019, p. 142)

Hier soir, en finissant de lire ce roman, j’ai publié cette citation sur Facebook ; elle a reçu quatre “likes”, ce qui est beaucoup pour ce genre de billet. C’était encore une journée islandaise, vu que nous étions allés voir au cinéma L’amour qu’il nous reste de Hlynur Pálmason. Le film est un peu long. Même si la façon de raconter la vie de cette famille au fil des quatre saisons d’une année est très astucieuse, et même si la façon dont les éléments fantastiques s’insèrent dans un récit réaliste est également habile, on a l’impression que le cinéaste se perd un peu dans son histoire. Les plans sont souvent très beaux, et la représentation du travail de la mère artiste très stimulante aussi. Claire a trouvé qu’on ne voyait pas assez les paysages islandais ; disons qu’on voit bien la vue sur les îlots depuis l’aire où les jumeaux ont installé le mât avec l’épouvantail, mais aussi les sites de moyenne montagne où la famille va cueillir morilles et myrtilles.

Hier soir, en finissant de lire ce roman, j’ai publié cette citation sur Facebook ; elle a reçu quatre “likes”, ce qui est beaucoup pour ce genre de billet. C’était encore une journée islandaise, vu que nous étions allés voir au cinéma L’amour qu’il nous reste de Hlynur Pálmason. Le film est un peu long. Même si la façon de raconter la vie de cette famille au fil des quatre saisons d’une année est très astucieuse, et même si la façon dont les éléments fantastiques s’insèrent dans un récit réaliste est également habile, on a l’impression que le cinéaste se perd un peu dans son histoire. Les plans sont souvent très beaux, et la représentation du travail de la mère artiste très stimulante aussi. Claire a trouvé qu’on ne voyait pas assez les paysages islandais ; disons qu’on voit bien la vue sur les îlots depuis l’aire où les jumeaux ont installé le mât avec l’épouvantail, mais aussi les sites de moyenne montagne où la famille va cueillir morilles et myrtilles.

Le réalisateur se prénomme Hlynur ; ce mot signifie érable en islandais, ce que je sais car l’ami du père d’Alba, dans Éden d’Auđur Ava Ólafsdóttir, prétend être le premier à avoir porté ce nom. Par ailleurs, comme les acteurices jouant les rôles d’Ída, Grímur et Þorgils sont ainsi prénommés et comme iels sont respectivement Hlynsdóttir et Hlynsson, je me suis demandé, sans parvenir à trouver l’information, s’iels étaient les enfants du cinéaste. Ça n’a aucune importance, bien entendu.

Sinon, j’ai appris que le film avait reçu la Palme Dog au festival de Cannes, et par là même l’existence de ce prix qui récompense « la meilleure performance canine sur grand écran ». De fait, le chien Panda joue très bien, lui aussi ; il avait déjà été récompensé en 2021 pour sa performance dans un autre film islandais, Dýrið de Valdimar Johansson.

___________________________

P.S. : ne parvenant pas à publier un commentaire sur mon propre blog (?), je réponds ici à Catherine, qui a indiqué hier que le journaliste Martin Chilton, dont j’avais dénoncé les choix très anglocentrés, faisait de surcroît un contresens sur la citation de Jane Austen. En effet, et je voulais ajouter que l’œuvre de Jane Austen fait depuis plusieurs décennies l’objet d’un contresens généralisé, en mode girlie-gnangnan. Ce malentendu autour de Jane Austen m’en a d’ailleurs rendu la lecture presque impossible, alors que j’avais adoré autrefois Emma et Mansfield Park.

04:57 Publié dans 2026, Tographe | Lien permanent | Commentaires (0)

lundi, 08 décembre 2025

08122025

Hier soir nous avons regardé le Frankenstein de Guillermo del Toro. Rarement vu un tel imbroglio, un tel méli-mélo de kitsch, de grandiloquence et de facticité. Toutes les images ont l’air trafiquées. Quant au roman de Mary Shelley, presque rien n’est conservé de l’intrigue, et ce qui en reste fait systématiquement l’objet de déviations, voire de parfaits contresens. Del Toro fait de la Créature une sorte de Superman immortel, ce qui est aussi inintéressant dans l’idée que débile du point de vue de l’intrigue. Claire a lu des critiques, dont celle de Libération qui parle de la grande fidélité au roman ; le ou la critique s’est ici trahi·e car une telle affirmation consiste à avouer qu’on n’a pas lu le roman et qu’on recopie le dossier de presse.

Une soirée aussi ennuyeuse qu’ignoble, avec quelques fous rires, comme dans la scène ridicule où la chaumière est attaquée par une meute de loups (totalement absents du roman bien sûr) et où la Créature se débarrasse d’un des loups en train de lui dévorer le dos en lui arrachant d’abord la fourrure, puis en arrachant le corps pelé qui continuait de la mordre…

08:20 Publié dans 2025, Tographe | Lien permanent | Commentaires (0)

dimanche, 26 octobre 2025

26102025

5 h 25 (nouvelle heure)

J’ai donc fait une bonne nuit, pas loin de huit heures, et j’ai quand même une bonne matinée de travail devant moi, lessive et vaisselle lancées. —— Hier soir nous avons regardé Fausta, film péruvien de Claudia Llosa, dont le titre original est La teta astutada (2009). Ce film m’avait été recommandé – comme Retablo d’Alvaro Delgado-Aparicio (2017) – par ma collègue Emmanuelle Séjourné.

De fait, ce sont deux films très forts, d’une esthétique assez voisine ; Fausta est beaucoup plus inscrit dans l’histoire du Pérou, vu que le traumatisme de la jeune femme est directement lié au viol collectif subi par sa mère lors de la répression de la guérilla maoïste par les forces armées péruviennes. Le film s’ouvre d’ailleurs sur le récit, absolument insoutenable, de ce viol par la mère, juste avant qu’elle ne meure. Fausta lui dit d’ailleurs, curieusement : « tu pleures toujours quand tu racontes ça ». J’ai dit que le récit était insoutenable, mais apparemment la cinéaste s’est appuyée sur des témoignages réels collectés par l’anthropologue Kimberly Theidon.

05:40 Publié dans 2025, Tographe | Lien permanent | Commentaires (0)

samedi, 13 septembre 2025

13092025 (coup double)

Ce matin, j’ai rédigé, en deux heures environ – et en me replongeant pour l’occasion dans Isou et Cassou – ma recension du journal de prison d’Albie Sachs pour En attendant Nadeau. C’est une forme, c’est un travail qui me plaît, alors que pourtant je rechigne à m’y mettre, et que j’ai des suées en y pensant. Une fois que je me décide, ça va très vite, à condition d’avoir, au cours de la lecture, griffonné quelques notes, une idée de plan, des numéros de page. Le travail n’est pas rémunéré, mais il me permet d’ajouter un peu de visibilité à mes centres d’intérêt et de recherche. J’ai envoyé l’article au comité de rédaction en espérant que le délai de publication sera moins long : écrite début août, la précédente doit paraître cette semaine.

Aujourd’hui, nous avons « fait fort , et à deux reprises : l’après-midi, nous nous sommes pointés avec dix minutes de retard à l’unique séance du jour du film que nous voulions voir – Kouté Vwa de Maxime Jean-Baptiste – mais ce qui est étrange est que Claire et moi avons tous les deux lu 15 h 45 sur le site Web ; la séance était à 15 h 30, et le film commencé ; nous avons tourné les talons ; il y a une autre séance ce dimanche à 21 h 30. Le vrai manque de bol, c'est qu'en général nous arrivons au moins un quart d'heure à l'avance...

Le soir, nous avons regardé The Color Purple, que nous n’avions jamais vu et que Claire avait emprunté à la médiathèque. Le DVD indiquait clairement les noms de Steven Spielberg et Oprah Winfrey sur la pochette. Le reste, ainsi que je l’avais noté sarcastiquement le matin même sur Facebook (visuel ci-contre), était totalement illisible. Nous avons fini par comprendre que nous étions en train de regarder le remake de 2023, ce qui expliquait qu’on ne reconnaisse ni Whoopi Goldberg ni Oprah Winfrey – on trouvait que les coiffeuses et les maquilleuses avaient fait du sacré boulot quand même. Je trouvais que l’actrice qui joue le rôle de Sofia ressemblait beaucoup à une actrice de Orange Is The New Black (série abandonnée récemment au bout de 7 épisodes – à la fois trop lente et trop américaine)… et pour cause, vu que c’était elle… Le film n’est pas mauvais, mais ce sont surtout les chansons qui ressortent. J’aimerais bien voir l’original de 1985, afin de voir s’il est aussi absurde en termes de description de la réalité quotidienne et sociale des Afro-Américains au début du vingtième siècle : à titre d’exemple (et il y en a cent autres), Mister, veuf avec trois enfants, dont le père explique que son père était esclave et « a construit tout ça lui-même quand il était esclave » (???), habite une maison gigantesque de type colonial comme seuls les riches propriétaires blancs pouvaient en avoir en Géorgie. Il faudrait aussi, à cette occasion, relire le roman d'Alice Walker, que j'avais trouvé médiocre, back in the days.

Bref, pour en revenir à notre erreur, cela n'arriverait pas si les éditeurs de DVD indiquaient clairement, dans une police lisible, la date du film, ainsi que les noms du réalisateur, des acteurices etc.

22:50 Publié dans 2025, Chèvre, aucun risque, Distiques ribéryens, Tographe | Lien permanent | Commentaires (0)

jeudi, 28 août 2025

28082025

N’ayant pas eu beaucoup d’inspiration aujourd’hui, je renvoie simplement à mon billet du jour pour les carnets de traduction de The Second Emancipation. (Oui, le billet est daté au 14 juillet 2025 sur le blog, mais la vraie date, pointée juste en-dessous, est bien le 28 août : c’est seulement que je procède par publication rétrochronologique afin que tous les articles de la rubrique apparaissent ensemble « dans le bon ordre ».)

En soirée, nous avons regardé les épisodes 3 à 5 de la saison 1 de Orange Is the New Black. Ce n’est pas mauvais, plutôt bien joué, mais la galerie de personnages et les situations développées en analepse – la vie des différentes prisonnières avant leur incarcération – font très sitcom. Nous sommes un peu déçu·es, quand même. Pas sûr qu’on aille au-delà de la saison 1.

22:17 Publié dans 2025, Flèche inversée vers les carnétoiles, Tographe, WAW | Lien permanent | Commentaires (0)

mardi, 26 août 2025

26082025 (La Môme — ou l'infantilisation d'une artiste ?)

Hier, nous avons regardé La Môme, le film d’Olivier Dahan dans lequel Marion Cotillard interprète (excellement, avec l’aide de costumières et maquilleuses au sommet de leur art aussi) Édith Piaf. Je connais très mal Piaf, dont, tout en l’admirant de fait et en reconnaissant son importance dans l’histoire de la chanson, je me lasse très vite : autrement dit, ça n’imprime pas alors qu’objectivement ce sont des chansons généralement bien écrites et bien interprétées.

J’ai peut-être déjà dit le mal que je pensais du genre biopic, qui est pour moi le genre cinématographique paresseux par excellence : il « suffit » de prendre quelques événements saillants, de faire des accroches entre la période où le sujet du film n’était pas célèbre et les périodes de célébrité, de mettre en avant quelques personnages-clés de l’entourage ou de relier la biographie à des épisodes majeurs de l’Histoire avec un grand H*, et la notoriété du ou de la protagoniste fait le reste. Ce biopic-là ne déroge pas : facilités d’écriture, de mise en scène, transitions lourdingues entre scènes séparées d’une trentaine d’années. Comme toujours (et c’est pour cela que c’est un genre paresseux, car un biopic est rarement mauvais ou ennuyeux**), on apprend pas mal de choses, surtout quand, comme je l’ai dit plus haut, on connaît mal la vie et l’histoire de Piaf.

Trois points m’arrêtent après avoir fait quelques recherches ce matin : le film met (un peu) à l’honneur la compositrice Marguerite Monnot, en rappelant – de façon imprécise, mais ce n’est pas un documentaire – qu’elle fut la compositrice d’un grand nombre de chansons de Piaf ; d’après l’article Wikipédia, un grand nombre de chansons de Piaf n’ont jamais été enregistrées, qu’il s’agisse de chansons écrites pour d’autres ou de chansons qu’elle a elle-même chantées lors de répétitions etc. ; enfin, l’invisibilisation la plus choquante, en fin de compte, et que le film scelle, c’est que Piaf était elle-même autrice d’un grand nombre de textes, ce que j’ignorais.

Dans le film, le personnage interprété par Cotillard est une sorte de génie vocal total, porté par une passion dévorante et un sens impulsif de l’interprétation, et qui interprète les textes des autres, notamment de Raymond Asso, à ses débuts. Or, si on lit attentivement l’article WP (et je suppose qu’il y aurait d’autres sources pour approfondir tout cela), Piaf a écrit des dizaines de chansons, pour elle et pour d’autres. Pourquoi donc le film de Dahan – assez longuet, il faut le dire – ne montre-t-il jamais Piaf en train d’écrire ? Une seule exception, qui reste d’ailleurs mystérieuse : on la voit écrire le premier quatrain de L’hymne à l’amour sur un banc à Central Park. Rien d’autre sur ce moment très particulier : le jour où elle apprend la mort accidentelle de Cerdan, le film la montre déchirée et hurlant de douleur dans son gigantesque appartement new-yorkais, alors qu’elle avait, toujours d’après Wikipédia, écrit cette chanson dans le pavillon de Boulogne-Billancourt acheté avec Cerdan, et chanté la chanson en scène le soir même de l’accident d’avion du boxeur. Voici donc, d’après le film, une simple interprète, muse et Galatée ne s’animant que sous le génie créatif d’hommes ; or, c’est faux. Cette invisibilisation de Piaf en tant qu’artiste totale et autrice est quand même bien choquante.

* ... ce que Dahan évite d'ailleurs soigneusement... allez savoir pourquoi...

** Exception notable : le Rodin de Doillon, purge d'entre les purges.

08:19 Publié dans 2025, Tographe | Lien permanent | Commentaires (2)

mercredi, 30 juillet 2025

30072025

Ce matin, réveillé à six heures par les vols de goélands – c’est la nouveauté depuis notre retour de Jersey : des petits groupes de goélands se font entendre à l’aurore (des juvéniles éloignés de la Loire ? attirés par les nombreuses bennes à ordures de la ZAC ?) –, je suis allé glandouiller au petit salon, autant dire que j’ai joué au Koï-Koï sur mon téléphone pendant un peu plus de deux heures. Claire trouve cela navrant, et elle a raison d’ailleurs, mais j’assume totalement. Il y a toujours ces phases où je joue obsessionnellement – mais jamais plus de trois heures par jour – à un jeu sur téléphone, mais ça ne dure jamais longtemps, et si ça se fait évidemment au détriment du temps de lecture ou de travail, je pense que j’en ai besoin aussi… peut-être ? D’ailleurs, j’avais totalement arrêté d’y jouer entre le 12 et le 27 juillet (propos d’alcoolique dans le déni, ça, un peu).

Preuve que j’assume, j’ai même posté une capture d’écran d’une victoire ardue en six manches sur Facebook ; quelques minutes plus tard, je réussissais enfin à passer de la division Or dans la catégorie Maître, dans laquelle je n’ai disputé que deux parties, en trois manches : une victoire, une défaite ; je suis donc classé 407, et je me demande d'ailleurs si le système de classement n’est pas le même qu’au tennis de table. Dans ce cas, comment peut-on savoir le classement de son adversaire ?

Et puis, sans rapport, mais je n'ai plus L'ami caouette de Gainsbourg dans la tête, ni J'ai mis mes lunettes de Triangle des Bermudes, donc ça se fête !

Pour en revenir au Koï-Koï, il s’agit d’un jeu vraiment extrêmement riche en combinaisons, et qui se situe dans un dosage parfait, selon moi, de hasard et d’habileté tactique. De plus, bien que les cartes de l’application en ligne ne soient pas les mêmes que celles que nous avons offertes à O*, il s’agit d’un beau jeu, esthétiquement parlant. Il y a bien d'autres jeux possibles avec les cartes Hanafuda, mais cela reste à explorer.

Hier soir, cinéma : film décevant, de Zhang Ji, Des feux dans la plaine [平原上的火焰], sorti en 2021 puis dont la diffusion a été interrompue (par le gouvernement chinois) avant d’être de nouveau diffusé, depuis mars 2025, en Chine et dans le monde. Est-ce que le film a subi des coupes, un montage différent ? Toujours est-il qu’il est décevant car, s’il est extrêmement bien filmé, l’histoire est un peu tarte, vue et revue, stéréotypée. Dans les années 90, un thriller comme celui-là aurait pu sembler novateur, et encore.

[J'ai cessé de tenir à jour le répertoire des films vus et des livres lus... un projet interrompu, pourtant pas difficile... un de plus... Mais j'ai écrit tous les jours ici depuis le 1er janvier, ça, ce n'est pas rien.]

09:07 Publié dans 2025, Gertrude oder Wilhelm, Tographe | Lien permanent | Commentaires (0)

samedi, 26 juillet 2025

26072025

Hier soir, nous avons regardé deux films (mais sans les actualités de l’ORTF à l’entracte).

El Sueño de la Sultana, excellent film d’animation d’Isabel Herguera. Outre l’accent mis sur la nouvelle de Rokeya Sakhawat Hussain, Sultana’s Dream, que je connaissais vaguement sans l’avoir jamais lu, la variété des techniques graphiques et la très grande beauté des motifs, des couleurs et de l’animation donne envie de découvrir les autres films de cette artiste et cinéaste basque. Par ailleurs, un des aspects qui n’a pu que me faire tilter, c’est le multilinguisme, puisque le film commence en basque, se poursuit en anglais, avant des scènes en hindi, bengali, italien, castillan. Très léger bémol, je trouve que la présence – et le discours – de Paul Preciado n’apporte pas grand-chose, mais sa popularité est telle en Espagne qu’il doit garantir plus de visibilité à toute œuvre à laquelle il participe.

07:08 Publié dans 2025, Tographe | Lien permanent | Commentaires (0)

samedi, 05 juillet 2025

05072025 (L'accident de piano)

Le nouveau film de Quentin Dupieux, L’accident de piano, vanté ici et là comme « très différent » des autres, et comme particulièrement bon (à croire donc que les critiques qui écrivent cela n’aiment pas les autres films de Dupieux, et c’est un avis tout à fait imaginable/respectable), est décevant. Tout d’abord, il n’est pas si différent que cela des autres films de Dupieux, mais il est plus lent, moins nerveux, et, globalement, plus poussif. L’intérêt du spectateur s’émousse franchement en milieu de deuxième partie, pendant l’interview dans le gymnase ; or, il reste une bonne demi-heure, et toute la scène des meurtres en série à l’hôtel, qu’on voit venir comme le nez au milieu de la figure et qui n’est pas très bien filmée, qui pis est.

Adèle Exarchopoulos est excellente, mais on ne peut pas bâtir un film sur le seul jeu d’une excellente actrice.

Le vrai problème est sans doute que Dupieux – et ça, c’est effectivement très nouveau – a construit son film autour d’une idée, et que les idées, ça n’est pas son fort : cela se termine donc sur une démonstration assez réactionnaire sur la vacuité des médias sociaux, ou plutôt des influenceurs/euses, et sur la bêtise absolue des « fans » incapables de voir le mal et l’immoralité sous ce qui les divertit. Pascalien, si on veut, mais enfin, très boomer, surtout... Cela m’a fait penser à Incroyable mais vrai, dont l’intérêt s’effiloche au bout d’une demi-heure, et à je ne sais plus quel film américain dont je n’arrive à me rappeler ni le titre ni le réalisateur, et qui, de semblable façon, s’achève dans un bain de sang dénonçant la vacuité des relations sociales dans un monde ultralibéral individualiste.

Dupieux sait construire (ou plutôt, déconstruire) une histoire, Dupieux sait être drôle (dans la veine loufoque ou nonsensical), mais ce n’est pas un penseur. Ses meilleurs films de ces dernières années sont donc Mandibules et Daaaaaali, car ils sont vraiment drôles, et Le daim, dont on pourrait pourtant rapprocher L'accident de piano (paysages savoyards et pulsions criminelles) mais que sauve le refus de toute fabrication intellectuelle rapiécée.

07:40 Publié dans 2025, Tographe | Lien permanent | Commentaires (0)

mercredi, 18 juin 2025

18062025 (Kneecap)

Nous avons assisté à la première projection – suivie d’un bref débat avec, notamment, mon collègue Erick Falc’her-Poyroux – de Kneecap, film de Rich Peppiatt autour (et avec les trois membres) du groupe de rap d’Irlande du nord Kneecap.

On ne s’ennuie pas une seconde, le film est très riche en allusions et références culturelles et historiques au conflit nord-irlandais, les questions politiques liées aux diverses assignations du gaélique sont assez bien abordées, et enfin la musique même du groupe (que je ne connaissais pas et qui chante un peu beaucoup en anglais quand même) est très bonne, très énergique. Et pourtant, le problème est que ce n’est pas tant un film qu’une suite de bribes de clips articulées autour d’un mauvais scénario de série télévisée dans lequel tous les personnages sont stéréotypés et toutes les situations sont d’une incroyable lourdinguerie ; j’ai vraiment serré les dents face à des répliques et des cadrages tellement rebattus que le franglais cringe est le seul mot qui s’impose. Le virilisme – qui est un vrai sujet de débat au sein du rap, même dans ses dimensions contestataires – n’est jamais discuté : les trois personnages féminins sont simplement en pâmoison devant ces « vrais mecs ». Protestants ou catholiques, on s’entendra toujours, visiblement, sur la structure hétéropatriarcale…

Or, le rap est devenu, de facto, et s’est affirmé – dans la durée – comme le mouvement musical transnational qui permet des expressions contestataires de qualité en mettant en avant, notamment, des langues minoritaires ou minorisées. L’ignorance (et la volonté délibérée de marginaliser le rap) était encore très évidente hier soir, y compris dans le public. J’étais un peu sidéré de voir que l’intervenant présenté comme spécialiste du rap n’avait pas d’autre réponse, à la question posée de l’existence de groupes de rap chantant en breton, que de citer La Tribu de Dana de Manau... Quitte à citer Manau, qui ne chante qu’en français, il aurait mieux valu citer Panique celtique. Et, même sans connaître Plouz et Floen (un duo qui a percé vraiment tout récemment), il me semble que citer Krismenn eût été la moindre des choses : cela fait quand même quinze ans qu’il est très présent sur la scène du rap en Bretagne (et donc en breton).

Sur cette question du rapport entre le breton et les langues minorisées, ça m’a amusé que mon voisin, un vieil ami, me glisse à un moment donné « y a-t-il du rap en ouïghour ? », car, de fait, j’en diffuse, sur la recommandation de mon invité Norbert Danysz, dans l’émission qui sera diffusée lundi prochain. J’en ai profité pour faire le point et noter qu’en quinze émissions j’ai diffusé, soit de mon fait soit – plus souvent – grâce à mes invité·es, des morceaux de rap en occitan, en turc, en quechua, en yoruba et pidgin nigérian, en afrikaans, sans parler de Baby Volcano qui mélange l’espagnol, le français et l’anglais dans la moitié de ses chansons.

22:55 Publié dans 2025, Autres gammes, ILMC, Tographe | Lien permanent | Commentaires (0)

samedi, 14 juin 2025

14062024

Jeunes mères des frères Dardenne. – Bouleversant. Peut-être suis-je un inconditionnel de leurs films, puisqu’ils avaient même réussi à me faire aimer le jeu de Marion Cotillard (est-ce parce qu’ils avaient réussi à lui faire abandonner sa petite moue permanente ?). En tout cas, même si je suppose que certains critiques auront dit que celui-ci versait un peu dans le pathos, je trouve ça magnifique : ils tiennent la ligne des quatre histoires parallèles qui ne se croisent que dans la maison maternelle, et le scénario a permis d’explorer quatre histoires de filiation très différentes, ainsi que de représenter l’absence – pas systématique – des pères. Toujours à petites touches, comme par leurs cadrages si reconnaissables, les frères Dardenne évoquent aussi les addictions, la difficile réinsertion par le travail, et même – timidement – le racisme. Les actrices sont excellentes, aussi car elles sont magnifiquement dirigées ; j’ai envie d’écrire que même les bébés jouent bien…

20:55 Publié dans 2025, Tographe | Lien permanent | Commentaires (0)

lundi, 24 mars 2025

24032025

Aujourd’hui, l’émission, enregistrée pendant près de deux heures avec Mélissa Wyckhuyse à mes côtés pour l’entretien (et donc « en coproduction avec La Méridienne », ça claque), a été mise en ligne dans l’après-midi. Je passe un certain temps à rédiger une page Web qui contient des informations et des liens, ce en dépit du fait que l’audience de l’émission est certainement assez faible, mais parce que je me dis que l’archive de l’émission finira par constituer quelque chose d’assez riche.

Avec Bernard De Meyer, nous avons surtout parlé de la journée d’études de jeudi, et d’ailleurs Mélissa a bien fait de nous recadrer car, lors de discussions sur des sujets que je maîtrise, j’ai tendance à ne pas demander assez à mon interlocuteur·ice d’expliquer mieux, de vulgariser. Or, dans l’idéal, l’émission devrait pouvoir être écoutée et suivie par des personnes de tous horizons.

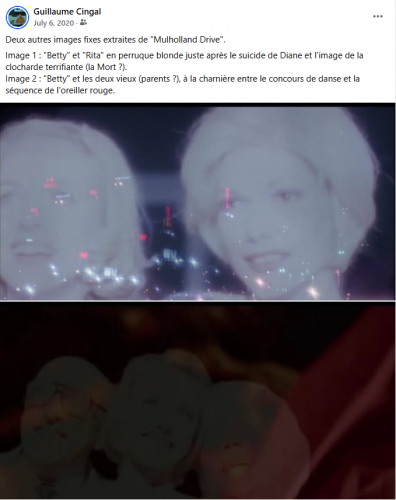

Soir : revu Mulholland Drive pour la troisième ou quatrième fois. Contrairement à ce qui se passe avec Lost Highway, le principe de symétrie fonctionne suffisamment pour que le charme s’estompe en partie à force de le voir. J’ai encore dû vérifier, mais le mafioso cracheur de café est bien interprété par le compositeur Angelo Badalamenti. (Oui, je sais, en général les commentaires au sujet de ce film, à commencer par les miens, s’excitent davantage sur les perruques, le plurilinguisme, le couple de vieux, les deux clés bleues, les deux apparitions du cowboy etc.)

20:48 Publié dans 2025, ILMC, Tographe | Lien permanent | Commentaires (0)

mardi, 11 février 2025

11022025

Il fait encore beau, même si ça a mis du temps à « se lever » : grande douceur tout l’après-midi. Promenade dans Peyrehorade, en attendant que ma mère ait fini au laboratoire d’imagerie médicale : le village reste joli par endroits, mais entièrement dévasté par les bagnoles et avec beaucoup de bâtisses et de maisons en voie de délabrement. Je crois qu’il n’y a pas moyen de se promener le long du gave.

Hier soir, excellent film, Chroniques de Téhéran d’Ali Asgari et Alireza Khatami – apparemment, le titre en farsi se traduirait plutôt comme « versets terrestres ». Or, en effet, une des neuf scènes du film représente un ouvrier qui, lors de son entretien d’embauche, se voit poser un certain nombre de questions sur le dogme chiite, et demander de réciter des versets de la 99e sourate al-Zalzala (« La secousse » – traduit par tremblement de terre dans les sous-titres du film) ; la scène finale, dans laquelle un vieil homme délabré, cadavérique, mutique et presque immobile, assis à un bureau recouvert de différents accessoires figurant dans les scènes précédentes (représentation du metteur en scène ? de Dieu ? de la dictature des mollahs ?), se tient devant une fenêtre par laquelle on voit Téhéran détruite par un séisme, confirme que les neuf scènes du film sont simultanées et que le grondement presque explosif qu’on entend à une ou deux minutes de la fin de chacune est le début d’un tremblement de terre.

Toutes les saynètes sont filmées en plan fixe, avec un cadrage extrêmement riche : un personnage, face caméra, échange avec une ou deux personnes hors champ. Il s’agit presque systématiquement d’un échange avec un-e fonctionnaire d’une administration, sauf dans le cas de la petite fille qui danse pendant que sa mère et la vendeuse du magasin de vêtements choisissent son uniforme scolaire. Par ces vignettes brutes, factuelles, les cinéastes dessinent avec précision, et sans s’épargner la possibilité d’un absurde plus montypythonesque que kafkaïen, les contours de l’oppression sociale et politique sous ses diverses formes (confiscation des chiens errants, censure des artistes, sanction des foulards pas assez couvrants, choix du prénom des enfants, tenues vestimentaires ou tatouages, mais aussi « promotion canapé » dans un contexte occidentalisé faussement libératoire). À la surprise générale, un des deux cinéastes s’est vu, de retour d’Europe, confisquer son passeport et interdire de continuer à faire des films.

19:50 Publié dans 2025, Tographe | Lien permanent | Commentaires (0)

mercredi, 05 février 2025

05022025

Matinée de travail intense, mais pas une seconde pour Amma Darko.

Déjeuner à Lion & papillon, puis cinéma. En arrivant dans la file d’attente, nous avons constaté que nous allions nous placer juste derrière nos amis E*** et F. ; en approchant, j’ai salué E***, avec qui j’échange souvent (on s’était téléphonés hier), et j’ai vu qu’il ne me calculait pas, comme on dit désormais. Il s’avère qu’avec un bonnet, c’est-à-dire autre chose que la piste d’atterrissage à mouches qui caractérise ma tronche, même mes bons amis ne me reconnaissent pas.

Le film iranien, Mon gâteau préféré, est excellent. Il s’agit d’un conte assez paradoxal sur l’amour, et même plus précisément le coup de foudre, entre deux septuagénaires, mais bien davantage que cela. On ne sait si l’action se situe avant la révolution Femme Vie Liberté, ou dans son sillage, et cette ambivalence même est très judicieuse. La façon dont la maison de la protagoniste est filmée, du jardin à l’appartement spacieux, les deux scènes en taxi (décidément un topos récurrent du cinéma iranien), la scène de confrontation dans le parc, tout est marqué d’une véritable ambiguïté. J’ai trouvé que l’élément le plus faible était la soirée entre les deux nouveaux amoureux, qui semble cocher au fur et à mesure toutes les cases attendues, mais qui est sauvée par l’interprétation, d’une finesse remarquable.

Entraînement de ping-pong avec les adultes “loisir” : l'horaire est plus commode, mais le niveau vraiment faible. À voir...

19:27 Publié dans 2025, Tographe | Lien permanent | Commentaires (0)

lundi, 27 janvier 2025

27012025 — L'histoire de Souleymane

Hier, lu L’eau du bain de Rim Battal.

Dont j’extrais cette phrase : « La maternité, c’est la peau poursuivant le serpent pour lui demander des comptes, de la gratitude et de ne pas oublier son écharpe. » (p. 40)

Au cinéma enfin nous avons vu L’histoire de Souleymane de Boris Lojkine. Il s’est confirmé ce que j’avais entendu dire en octobre : pendant le générique (sans musique) et même après que les lumières se sont rallumées, personne ne parlait. Pas un mot. Il faut dire que le film, excellemment mis en scène et interprété, est très puissant, intense, et que la longue dernière scène, avec l’agente de l’OFPRA, est particulièrement forte. Les adjectifs manquent, ou le temps manque pour mieux tourner les phrases.

Un dernier mot, pour ne pas laisser l’aspect socio-politique recouvrir ce billet (mais cet aspect est consubstantiel d’un tel film, de son sujet même) : après avoir regardé, vendredi, un des films les plus globalement mal joués de l’histoire du cinéma (Louise Michel de Solveig Anspach), il faut souligner que, même si la mise en scène, les cadrages, l’image sont de très grande qualité, un film comme L’histoire de Souleymane se grave dans la mémoire grâce à ses acteurices, en particulier Abou Sangaré bien entendu, dont le jeu, extrêmement varié, est parfait, vraisemblable de bout en bout. Difficile de retenir une scène : les deux scènes où il appelle Kadiatou, la femme qu’il a laissée derrière lui en Guinée ; sa tendresse toute en retenue avec le vieil homme à qui il livre une pizza au sixième étage ; sa métamorphose au cours de la scène finale ; ses échanges très brefs avec les autres livreurs… il est à chaque fois d’une justesse impressionnante, chaque plan semblant couler de source.

En fait, ce qui précède n’était pas le dernier mot. Je n’ai jamais commandé via Deliveroo, Uber-Eats ou autre : outre que le take-away était déjà une pratique très marginale pour nous, il a été immédiatement évident que ces applications de livraison de repas à domicile mettaient en place un système d’exploitation übercapitaliste. J’ai beaucoup lu sur le sujet, et ce n’est pas pour rien qu’on parle d’überisation du travail : ces différentes plateformes, qui sont rien moins qu’esclavagistes, doivent être boycottées. Il faudrait que toutes les personnes qui passent leur temps à « commander un Uber » regardent ce film… mais ça les laisserait de marbre, ou elles ne verraient pas le rapport…

08:45 Publié dans 2025, Tographe | Lien permanent | Commentaires (0)

vendredi, 17 janvier 2025

17012025 (Lynch et l'archive)

C’est de saison : tout le monde parle de se barrer de X anciennement Twitter et de Meta à cause des dernières déclarations de Zuckerberg libérant toutes les paroles fascistes et antidémocratiques au nom de la « liberté d’expression » (pour contrer cette idée fallacieuse et criminelle, se pencher sur le paradoxe de Popper).

Concernant Facebook, je me suis exprimé à ce sujet sur le réseau lui-même et je prévois de continuer à y écrire, publier et travailler ; la position d’Eva Doumbia m’a également convaincu. Concernant Twitter, dont le cas est différent car Musk se démène activement en faveur des partis fascistes partout en Europe, j’ai demandé une archive, qui est quasiment illisible/inutilisable, et surtout très partielle malgré ses deux gigaoctets : je vais sans doute supprimer mon compte en passant par pertes et profits tout ce qui s’y trouve et que je n’ai pas archivé au fur et à mesure (beaucoup de choses).

En tout cas, ce n’est pas ce dont il était question quand j’ai écrit « c’est de saison » ; je voulais simplement expliquer pourquoi j’étais allé repêcher, dans mes archives Facebook, deux posts de juillet 2020, écrits juste après avoir revu Mulholland Drive. J’ai eu beau faire beaucoup de sauvegardes de Facebook ici et là, il en manque…

06:20 Publié dans 2025, Flèche inversée vers les carnétoiles, Tographe | Lien permanent | Commentaires (0)

mardi, 14 janvier 2025

14012025 (Hiver à Sokcho)

Encore une belle journée ensoleillée et froide. Le thermomètre descend autour de -3° / - 4° la nuit et jusqu’au matin : il y a longtemps que ce n’était pas arrivé. Je ne me suis pas encore mis à mes copies de 3e année (récupérées mardi dernier – quel boulet je suis) et je n’ai rien écrit dans les carnets de recherche depuis pas loin d’une semaine également. Au retour des Deux-Lions, lundi, je suis tombé sur un collègue que je vois très rarement et qui va bientôt soutenir son HDR : je lui ai parlé de mon feuilleton avec Amma Darko, qui relève du roman policier. Ce même jour, j’avais eu un mail très sympa de James Woodhouse, qui a republié le premier roman de Darko l’an dernier dans le cadre de la reprise du catalogue des African Writers Series, et qui envisage de contacter la fille d’Ama Ata Aidoo, qui connaît beaucoup de monde dans le milieu littéraire au Ghana. — Je ne sais pas pourquoi je raconte tout ça ici.

L’après-midi, après le déjeuner à Lion & Papillon, très bon petit restaurant libanais « queer et vegan » qui a ouvert il y a un peu moins d’un an, nous sommes allés voir Hiver à Sokcho, d’après le roman d’Elisa Shua Dusapin, que j’avais bien aimé et que je ne retrouve pas sur mes étagères. Comme le roman (dont je me suis aperçu que les détails de l’intrigue ne me sont guère restés en mémoire), c’est un film d’atmosphère. Le réalisateur franco-japonais Koya Kamura a choisi d’adapter le roman en filmant la ville de Sokcho de façon fragmentée, impressionniste, comme pour souligner le caractère subjectif des deux regards principaux, celui de Soo-ha (qui connaît « sa » ville par cœur) et celui de Yan, l’auteur français qui la découvre et dont on ne saura jamais vraiment ce qu’il y a vu. Il s’agit d’un film qui insiste assez nettement sur les injonctions faites aux femmes au sein d’une société conservatrice et patriarcale, et dont le sujet (Soo-ha ne connaît pas son père, Français de passage jamais revenu) fait écho au roman de Monique Séverin dont je viens de commencer la lecture (La bâtarde du Rhin [2006], rééd. éditions Edern, 2024).

Au final, c’est un film contemplatif, comme j’ai le sentiment d’en avoir déjà vu pas mal, sur la rencontre entre deux personnages, un homme d’une cinquantaine d’années et une jeune femme, une rencontre grevée par les non-dits et le poids de leurs passés respectifs. Un des éléments originaux est l’insertion, ex abrupto, de brèves séquences animées, qui semblent parfois mièvres ; l’une d’entre elles, toutefois, celle qui se substitue à la scène d’amour entre Soo-ha et Jun-oh, est très habile, car elle permet de montrer, du point de vue de la jeune femme, que l’acte sexuel est, pour elle, un acte solitaire, et un geste d’adieu à son compagnon autant que de repossession de son corps. Le film est surtout « sauvé » par l’interprétation, notamment des deux actrices principales, la mère (Park Mi-Hyeon) et la fille (Bella Kim), mais aussi du vieux M. Park, propriétaire de l’hôtel et figure douce-amère. Roschdy Zem joue bien, ce que l’on voit dans les deux brèves scènes dans lesquelles il sort du rôle du mec taciturne et bourru dans lequel il est trop souvent cantonné. C’est notamment un acteur qui sait être très drôle, de façon très convaincante : « vous moquez pas, hein, cette moustache a fait des ravages à Dieppe en 1991 ». À bien y réfléchir, la réplique, une fois passé son effet comique immédiat, est à double détente : tout le film tourne autour du trauma des pères absents ou démissionnaires. Le père inconnu de Soo-ha, l’homme de Chateaudun, a lui aussi fait des ravages.

-------------

Donc, blague récurrente, je ne retrouve pas mon exemplaire d’Hiver à Sokcho, que j’aurais volontiers reparcouru à la lumière du film. À qui l’ai-je prêté ? Mystère. En recherchant dans mon vlog, j’ai bien retrouvé la vidéo dans laquelle je parle (entre autres) du deuxième roman de Dusapin, Les billes du Pachinko ; j’y dis clairement que ma lecture de Hiver à Sokcho remonte à la période où je ne faisais pas de vidéos. C’est un rien pénible, mais sans gravité. Pour l’anecdote, au tout début du film, on voit Soo-ha arriver pour la première fois à la réception de l’hôtel dans lequel elle travaille, et elle salue une jeune voyageuse qui quitte le bâtiment : j’ai reconnu Elisa Shua Dusapin elle-même, qui fait donc un petit cameo assez amusant, moins un clin d’œil à Hitchcock qu’une façon de passer le relais au cinéaste (j’étais là, mais je te laisse la place).

18:50 Publié dans 2025, Moments de Tours, Tographe | Lien permanent | Commentaires (0)

lundi, 13 janvier 2025

13012025

Aujourd’hui, belle journée ensoleillée, grand ciel bleu, grand froid. J’ai reçu enfin, cet après-midi, les deux étudiantes sud-africaines qui seront là ce semestre, et dont l’une me dit qu’elle n’avait pas prévu un climat aussi froid : elle avait juste un sweat-shirt à capuche, et même dans mon bureau (très peu chauffé, il faut dire), elle devait se cailler. Établir leur programme d’études va être coton, car il leur faut 30 ECTS pour pouvoir bénéficier de la bourse.

Le matin, j’avais enregistré en direct la première de mon émission de radio, I LOVE MES CHEVEUX. Mélissa Wyckhuyse, la responsable d’antenne, était là pour m’aider à ne pas commettre de bourde technique, et a même posé quelques questions à l’invitée, avec une lucidité très supérieure à la mienne. C’est aussi à elle qu’on doit la photo ci-dessus.

Globalement, ça s’est plutôt bien passé : grâce au compte Instagram j’ai même pu évoquer à l’antenne des remarques/ questions des auditeurices. Par contre j’ai oublié de demander à Louison Millet de citer/recommander quelques-unes des bandes dessinées sur lesquelles elle travaille pour son mémoire de master. Je rattraperai cela quand l’administrateur du site aura créé une page pour l’émission et quand le podcast sera diffusé, mais il faut que je m’améliore… Bien sûr, l’audience est très limitée, mais peut-être que ça peut « prendre ». Nous verrons bien. Pour l’instant, j’ai mon programme prévu jusqu’en mars, à raison de deux ou trois émissions par mois.

Soirée : Pollock de et avec Ed Harris. Pas un mauvais film du tout, car le réalisateur/acteur a eu le souci du détail ; je pense que d’un point de vue technique le travail du peintre est correctement représenté, en particulier les scènes de danse/dripping. Toutefois, je ne peux m’empêcher d’être toujours plus convaincu que le biopic est un genre tiède : il est très rare que les biopics soient de mauvais films, car leur sujet est intéressant, mais il est plus rare encore que ce soit de très bons films. La contrainte narrative implique que ce sont des films qui se laissent regarder voire qui donnent à réfléchir, instruisent etc. Mais des grands films ? presque jamais.

21:19 Publié dans 2025, Flèche inversée vers les carnétoiles, Tographe | Lien permanent | Commentaires (0)

vendredi, 10 janvier 2025

10012025

Matinée : lessive, mails, réunion Teams de l’équipe transnationale Neolaia.

Après-midi : promenade en ville, le temps de déposer quelques provisions chez O* et de passer aux Temps sauvages, afin d’acheter trois livres qui viennent de paraître et de « caler » avec Nicolas, le libraire, le déroulement de la rencontre autour de Noires origines.

Soir : deux films, l’un presque navet (Time Trap) et l’autre, un film mauritanien, Lingui : les liens sacrés, qu’on aimerait aimer, pour son sujet, pour sa photographie, mais ruiné par la présence d’une seule vraie actrice, celle qui joue la mère, Amina. Les autres jouent vraiment trop mal.

Hier, au cinéma, nous avons vu Bird d’Andrea Arnold, qui mêle très habilement les codes de la comédie dramatique sociale à la Ken Loach – il se trouve que j’ai emprunté Kes à la médiathèque pour le revoir prochainement – et du film fantastique avec une esthétique caméra au poing plus proche des frères Dardenne. Malgré quelques éléments scénaristiques un peu convenus, ce qu’on pourrait appeler des « passages obligés », le film traite de manière subtile de la porosité entre le monde des animaux non humains et celui des animaux humains. Un critique qui en parle comme de quelque chose de rebattu ne semble avoir remarqué ni la scène initiale avec le goéland, ni la scène finale avec le renard, ni l’importance des films tournés par Bailey avec son smartphone. Je n’ai pas une très bonne oreille – et c’est presque une litote – pour cela, mais il m’a semblé que la mosaïque d’accents relevait des aspects délibérément non réalistes du film, qui se passe dans le Kent.

Apparemment, Andrea Arnold est une cinéaste reconnue. Tant de films non vus…

23:00 Publié dans 2025, Tographe | Lien permanent | Commentaires (0)

mardi, 07 janvier 2025

07012025 (avec Ernest Cole)

Côté météo, on est passé d’une assez belle journée d’hiver, fraîche mais avec un ciel presque dégagé, à la même bouillie grisâtre et trempée. Côté politique, le dixième anniversaire de la tuerie de Charlie Hebdo a coïncidé avec la mort de l’affreux tortionnaire raciste et fasciste Le Pen, qui n’aura jamais été jugé pour ses crimes et qui laisse une imposante descendance, hélas, biologique ou non. Les fanatiques religieux et l’extrême-droite sont des analogues et alliés de circonstance contre les libertés ; sur ce point, je n’ai pas bougé d’un iota.

Au cinéma : Ernest Cole : Lost & Found de Raoul Peck. Le film retrace assez en détail le parcours de ce grand photographe oublié, en cherchant aussi à comprendre comment ses 60.000 et quelques négatifs retrouvés dans un coffre-fort en Suède avaient pu s’y retrouver. Le film est indispensable, ne serait-ce que parce qu’il donne à voir, par son montage, plusieurs centaines de photos de Cole ; peut-être aussi des films super 8, car on n’arrive pas du tout à comprendre si les films en super 8 de New York dans les années 70 sont aussi de lui. Que Cole ait tourné des films, on le suppose, car on voit bien qu’il y a des bobines 8mm dans les boîtes que Leslie Matlaisane (son neveu et exécuteur testamentaire) ouvre lors de la restitution en Suède ; on le comprend aussi car Leslie Matlaisane déclare peu avant dans le documentaire : « his photographs, his pictures rather, went largely forgotten ». En anglais, la nuance sémantique serait qu’il y aussi des images animées (pictures).

On ne sait pas toujours ce qu’on voit. C’est une des réserves : la narration, par laquelle un Cole imaginaire reconstitué raconte et guide le spectateur, est trop allusive, un peu mélodramatique, grandiloquente, voire chichiteuse (et en plus, chose incompréhensible, il s’agissait de la VF – je ne pensais même pas que le cinéma Studio diffusait des films autrement qu’en VO). De même, tout en prétendant s’en garder, le film fait de la vie de Cole une sorte d’allégorie de l’Afrique du Sud sous l’apartheid.

17:49 Publié dans 2025, Tographe, Zestes photographiques | Lien permanent | Commentaires (0)

mercredi, 01 janvier 2025

Répertoire des films / séries vu·es en 2025

Documentaires

[5] Ernest Cole: Lost & Found / Raoul Peck / 2024 *** [chroniqué ici]

[13] On fera des films comme on balance des cailloux / Les Scotcheuses / 2015 **

[41] Black Box Diaries / Shiori Itō / 2024 ***

[44] Cantat : de rockstar à tueur / A.-S. Jahn et al. / 2025 ****

Fiction

[1] Onoda, 10 000 nuits dans la jungle / 万夜を越えて / Arthur Hariri / 2021 ****

[2] Un éléphant, ça trompe énormément / Yves Robert / 1976 ***

[4] Oppenheimer / Christopher Nolan / 2023 ***

[6] Dieu existe, son nom est Petrunya / Господ постои, името ѝ е Петрунија / Teona Strugar Mitevska / 2019 ***

[7] Bird / Andrea Arnold / 2024 **** [brève chronique ici]

[8] Time Trap / Mark Dennis & Ben Foster / 2023 *

[9] Lingui, les liens sacrés / Mahamat Saleh-Haroun / 2021 **

[10] Pollock / Ed Harris / 2000 **

[11] Hiver à Sokcho / Koya Kamura / 2025 *** [chroniqué ici]

[12] Decision to Leave / 헤어질 결심 / Park Chan-wook / 2022 ***

[14] Lost Highway / David Lynch / 1997 *****

[15] Louise Michel la rebelle / Solveig Anspach / 2008 *

[16] L'histoire de Souleymane / Boris Lojkine / 2024 ***** [brève chronique ici]

[18] The Room Next Door / Almodovar / 2024 **

[19] Fish Tank / Andrea Arnold / 2009 / **

[20] Lamb / Yared Zeleke / 2015 / ***

[21] Mon gâteau préféré / کیک محبوب من / Maryam Moqadam & Behtash Sanaeeha / 2023 / ****

[22] Un autre monde / Stéphane Brizé / 2021 / **

[23] Chroniques de Téhéran / آیههای زمینی / Ali Asgari et Alireza Khatami / 2023 / **** [lire chronique ici]

[24] Le tableau volé / Pascal Bonitzer / 2024 / *

[25] The Lesson / Alice Troughton / 2023 /