jeudi, 26 février 2026

Off Minor / Salem

Ma mère a mis sur la platine – c’est un lecteur multi-CD, en vrai – un album du projet Africa Express de Jacques Ponzio que je n’avais pas écouté depuis un moment. Tout en traduisant, je m’absorbe dans la musique, jusqu’à devoir me lever car j’étais persuadé qu’un des titres était une composition de Monk. On sait l’importance de Monk pour Jacques Ponzio ; c’est son grand modèle. Cette composition, Salem, est sans doute très monkienne, mais elle n’est pas de Monk. Une demi-heure plus tard, écoutant d’une oreille plus distraite l’album suivant, je finis par me lever de nouveau, car je veux vérifier qu’il s’agit bien cette fois-ci d’une composition de Monk : c’était effectivement Off Minor par Tineke Postma, avec son quatuor.

Après le chapitre 32, fini au forceps ce matin, j’ai entamé le chapitre 33 (dont le titre est en mandarin un truc de moins à traduire !) et j’en ai traduit 4 pages, entre la promenade « par chez Daillat » (avec la puanteur d’ensilage juste avant le pré des chevaux) et quelques chapitres de la biographie de Nina Simone.

17:27 Publié dans 2026, Jazeur méridional | Lien permanent | Commentaires (0)

lundi, 05 janvier 2026

Quinze sonnets en couronne pour Emmett Till

Il y a quelques jours, mon ami L.L.P. – on ne s’est jamais rencontrés mais on échange si souvent depuis 2005 que je pense à lui comme à un ami – a évoqué une couronne de sonnets qu’écrirait ces jours-ci André Markowicz, ce que je ne pouvais savoir vu qu’A.M., après qu’on a travaillé ensemble et entretenu toute une correspondance entre 2005 et 2019, m’a bloqué et a coupé les ponts avec moi de façon irréversible, tout ça parce qu’il a refusé d’admettre sa part d’erreur dans la terrible affaire dite des Suppliantes…

Bref… La couronne de sonnets est une forme qui me fascine, mais que j’ai peu explorée. Voici que j’ai écrit à Laurent :

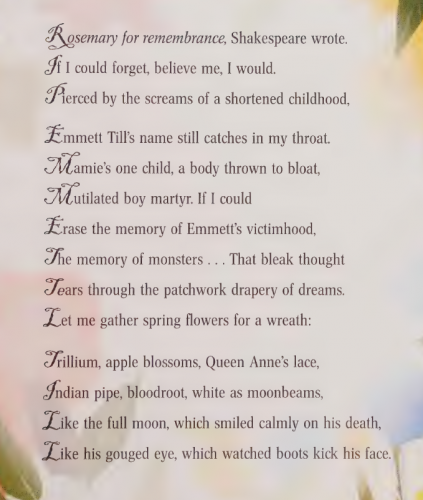

Je peux te conseiller la magnifique couronne de sonnets (héroïque – ça signifie que le quinzième sonnet est constitué des 14 premiers vers des 14 sonnets) que Marilyn Nelson a écrite en 2005 à la mémoire d’Emmett Till, adolescent afro-américain assassiné et mutilé par des lyncheurs blancs en 1955 (l’histoire a donné lieu à quelques morceaux de jazz aussi, on peut rechercher ça). Le livre (15 sonnets donc, le dernier étant un acrostiche RIP-EMMETT-L-TILL) s'intitule A Wreath for Emmett Till. Pas traduit bien sûr.

Visiblement, je m’étais trompé, et il n’y a pas eu d’hommage direct et explicite, ou de réaction musicale liée directement à cet assassinat. Laurent m’a signalé une pièce de Vijay Iyer ainsi que Wadada Leo Smith, que je connaissais pas du tout (cf le morceau en trio, “Billie Holiday - A Love Sonnet”), et Preacherman de Melody Gardot.

J’ai alors répondu ceci :

Je sais que je connais Vijay Iyer, car je dois avoir des feat. D’icelui sur quelque album par là — ou est-ce ma mère ? dois-je lui écrire, au risque de lui faire passer une nuit blanche si elle ne trouve pas dans sa discothèque ?

Bref, aussitôt lu aussitôt branché sur “Billie Holiday - A Love Sonnet” du dit trio. Très puissant (quoique intro un peu longue de JDJ, qui m’ennuie généralement).

Sinon, peut-on considérer qu’avec “Mississippi Goddamn” Nina Simone rendant hommage à Medgar Evers et dénonçant son assassinat écrit par rebond aussi sur Emmett Till, vu qu’Evers avait fait rouvrir le dossier judiciaire autour de l’assassinat d'Emmett Till ? Black Lives Matter, ça ne s’arrête pas. Y aurait-il aussi “Bright Mississippi” de Monk dans l'affaire ? Sinon, Emmylou Harris, mais on s’éloigne du jazz. Le reste se trouve dans la rubrique, très dense, ‘Representation in culture’ de l’article de la Wikipédia anglophone.

Mais comme Laurent m’avait signalé être désireux de lire une traduction, si possible respectant la forme, sinon de l’ensemble du recueil, du moins du quinzième, je note ceci ici, avec capture d’écran de cet acrostiche dans sa version imprimée. Mais comment traduire un sonnet en respectant la contrainte des rimes, le sens et l’acrostiche ? Dès le vers 2 (If → Si), ça déraperait…

07:29 Publié dans 2026, Chèvre, aucun risque, Jazeur méridional | Lien permanent | Commentaires (0)

mercredi, 20 août 2025

20082025

Le 4 novembre dernier, Quincy Jones est mort. Je connaissais mal son œuvre et ai donc simplement posté ceci sur Facebook :

Quincy Jones vient de mourir. J'ai hésité à poster “Wanna Be Startin' Something”, évidence. Mais voici une version de “I Love Paris” par Zaz, dans une traduction de Mathieu Boogaerts, et donc produite par QJ.

Aujourd’hui nous avons fait la route en écoutant notamment deux disques du big band de Quincy Jones, empruntés à ma mère ; cela remonte aux années 1950. Très big band des années 50, mais efficace. Et un sacré trompettiste aussi.

14:34 Publié dans 2025, Jazeur méridional | Lien permanent | Commentaires (0)

samedi, 27 janvier 2024

Touche pas à mon peuple

Enfin pris le temps de lire le petit essai que Claire Sécail consacre à une lecture de l’émission de Hanouna – et à tout le système qui l’accompagne – comme d’une démarche populiste.

Moi qui lis très peu de sciences politiques, ça m’a permis d’affiner la définition même de populisme, que Claire Sécail appuie sur les travaux de Cas Mudde et Cristobal Rovira Kaltwasser (« idéologie peu substantielle ») :

Cyril Hanouna élabore un système de valeurs bien plus qu’un système de pensée : chez lui, les qualités humaines sont un moteur plus important que les idées pour concevoir l’organisation et les objectifs d’une société. […] En effet, la morphologie rudimentaire et malléable du populisme fonctionne comme un moule dans lequel peuvent se côtoyer plusieurs « idéologies denses »… (p. 52)

Moi qui ne regarde jamais Hanouna (mais vois passer les séquences les plus choquantes, celles qui devraient valoir des sanctions de l’ARCOM), ça m’a permis d’avoir une meilleure vision de l’histoire de cette émission, et surtout de l’évolution tant de l’émission elle-même que de Hanouna en tant qu’animateur/prescripteur manipulateur. En un sens, ça a commencé ainsi : « Registre verbal simple, direct et fleuri d’argot, identification à l’ « homme de la rue », valorisation de l’inculture, stéréotypes sexistes, familiarité avec les invités : ce style est mis en avant pour rejeter le langage technique ou précieux attribué aux élites et ainsi faire corps avec le « sens commun » du peuple. » (p. 17) Et ça se poursuit / termine ainsi : « Le gagnant ? L’extrême-droite politique et culturelle, qui a bien compris l’intérêt d’investir la scène d’un divertissement dévoyé pour y promouvoir la version ripolinée de sa guerre de civilisation et imposer des idées d’autant plus dangereuses qu’elles avancent au nom d’un bon sens populaire. » (p. 77)

Ça coûte 6 euros, ça se lit en une heure, et c’est indispensable.

En écoute – un des disques offerts par ma mère : le disque de 2001 du trio de Sylvain Beuf (avec Diego Imbert à la contrebasse et Franck Agulhon à la batterie). Je connaissais ce disque, écouté chez ma mère quand elle l’avait acheté, back in the days. Il y a des compositions magnifiques (‘Ornette’ / ‘Catering de Médicis’ / ‘31 janvier’), et cette formule du trio m’évoque – un cas flagrant de plagiat par anticipation – les disques du groupe tourangeau Steak !

15:00 Publié dans Jazeur méridional, Livres 2024, Musiques 2024 | Lien permanent | Commentaires (0)

dimanche, 07 janvier 2024

07012024

Après une trouée de soleil, la grisaille est revenue. Je suis allé jusqu’au lieu-dit de la Vinogerie à Chanceaux, puis je me suis réattelé à quelques bricoles, en l’occurrence à écrire des mails de vœux de bonne année en écoutant Kind of Blue sur la platine que C* m’a offerte pour mes 49 ans.

C’est étrange : avec ce principe d’écrire un billet même bref et mal construit pour chaque livre lu, je me retrouve à hésiter à poursuivre la série je range mon bureau, mais aussi sans nécessité de publier d’autres billets.

Au début de l’année, j’ai créé la sous-rubrique Disques 2024 dans l’idée surtout d’évoquer les nouveaux disques. Mais voici qu’après avoir redescendu au sous-sol les quatre Zappa de décembre, j’ai remonté tous les Miles Davis hérités de mon beau-père – et donc j’écoute Kind of Blue ; à cet instant précis, “All Blues” même. Le solo de Coltrane au ténor n’est pas du tout coltranien. S’il n’y avait pas le nom de Coltrane sur la pochette, je n’entendrais pas Coltrane. D’ailleurs je n’entends pas Coltrane. (Et depuis combien de temps n’avais-je pas écouté cet album ultra-classique ?)

Tu parles d’un nouveau disque.

Oui, mais c’est nouveau, puisque par exemple, de toutes les années hagetmautiennes, jamais je n’avais lu le texte de pochette, un texte qui s’intitule “Improvisation in Jazz” et dont l’auteur est le pianiste, Bill Evans. (C’est un peu claudicant, d’ailleurs, comme lecture ou comme découverte, car le piano est le seul instrument qui résonne de façon décalée avec cette platine vinyle (rien à faire).) Ce texte commence ainsi :

There is a Japanese visual art in which the artist is forced to be spontaneous. He must paint on a thin stretched parchment with a special brush and black water paint in such a way that an unnatural or interrupted stroke will destroy the line or break through the parchment. Erasures or changes are impossible. These artists must practice a particular discipline, that of allowing the idea to express itself in communication with their hands in such a direct way that deliberation cannot interfere.

Hier, Patrice Nganang écrivait que tous les portraits photo en couleur de Miles Davis étaient ratés : « C'est littéralement comme ces actrices qui avaient raté le passage du muet au parlant. » Armelle Touko l’a contredit avec cette image-ci, à raison.

14:55 Publié dans Jazeur méridional, Musiques 2024, Zestes photographiques | Lien permanent | Commentaires (0)

mardi, 19 décembre 2023

19122023 — Hot Rats (ou “ratas calientes” ?)

Ce matin j’écoute des albums de Frank Zappa. J’aime beaucoup la musique de Frank Zappa, mais comme souvent mes connaissances sont parcellaires, en pointillés. Par exemple, j’ai tendance à penser que mon beau-père, dont C* a hérité d’une belle collection de vinyles et de bandes dessinées, avait beaucoup de disques de Zappa. En effet, il en avait une douzaine. Or, en voulant vérifier quelque chose dans la discographie de Zappa, j’apprends qu’il a publié 62 albums de son vivant, sous son nom ou avec les Mothers of Invention. Certes, ce nombre couvre les albums live, mais tout de même cela remet en perspective le beaucoup ci-dessus…

Le premier album que j’aie possédé de Zappa, c’était son dernier album avec l’Ensemble Intercontemporain, The Yellow Shark, car j’avais regardé la version concert sur Arte avec ma mère juste après la mort de FZ, et elle me l’a offert quelque temps plus tard. C’est d’ailleurs elle aussi qui m’a offert, pour mes 24 ans, quelques mois après notre installation en Picardie, mon autre disque de FZ, le coffret Läther (posthume celui-ci, mais qui n’est pas tout à fait une anthologie, puisqu’il a été construit par FZ de son vivant, avec des ajouts, des transitions et des inédits). Je n’ai jamais acheté d’autre disques de FZ, car justement il y en avait un bon paquet à Hagetmau, chez mes beaux-parents.

J’en viens au quelque chose que je souhaitais vérifier, à savoir, en écoutant Hot Rats, le deuxième album de FZ sous son nom seul : en effet, avec la pochette sous les yeux, il n’y avait pas moyen de savoir qui jouait du sax ou de la clarinette. Wikipédia m’a vite appris qu’il s’agissait d’Ian Underwood, multiinstrumentiste qu’on entend sur tous les albums des Mothers of Invention.

La pochette est donc lacunaire. C’est alors que je me suis aperçu que les titres de plusieurs pièces étaient en espagnol. Vérification faite, une fois encore, ces titres (Debe ser un camello ou Hijo del Sr. Green Genes) ne sont répertoriés nulle part dans les éditions et rééditions de l’album. Le 33-tours que mon beau-père avait acheté à Bordeaux était donc l’édition espagnole, dans laquelle même plusieurs titres de chansons ou pièces avaient été traduits.

La pochette est donc lacunaire. C’est alors que je me suis aperçu que les titres de plusieurs pièces étaient en espagnol. Vérification faite, une fois encore, ces titres (Debe ser un camello ou Hijo del Sr. Green Genes) ne sont répertoriés nulle part dans les éditions et rééditions de l’album. Le 33-tours que mon beau-père avait acheté à Bordeaux était donc l’édition espagnole, dans laquelle même plusieurs titres de chansons ou pièces avaient été traduits.

D’après l’étiquette figurant sur le disque même, il semblerait que cette édition date de 1971, deux ans après l’édition originale. J’avoue avoir du mal à imaginer des disquaires madrilènes vendre cet album sous Franco, mais je sais que la censure en Espagne sous la dictature était, elle-même, passablement en pointillés.

D’après l’étiquette figurant sur le disque même, il semblerait que cette édition date de 1971, deux ans après l’édition originale. J’avoue avoir du mal à imaginer des disquaires madrilènes vendre cet album sous Franco, mais je sais que la censure en Espagne sous la dictature était, elle-même, passablement en pointillés.

09:08 Publié dans 2023, Autres gammes, Blême mêmoire, Jazeur méridional | Lien permanent | Commentaires (0)

jeudi, 30 mars 2023

30032023

Aujourd’hui, je vais avoir presque une journée calme.

En effet, et même si c’est regrettable, je n’ai pas à conduire Mariam Sheik Fareed de son hôtel à la gare, vu qu’elle n’a pas pu venir. Et Dominique Meens, avec qui je devais déjeuner puis promener sur les bords de Loire en guettant les cormorans et ce qu’il pourrait m’en souffler, est déjà rentré dans ses pénates (le passage par Tours devait être une halte).

Je vais simplement passer à mon bureau, toujours inaccessible comme le reste du site Tanneurs ; le doyen va m’ouvrir pour une petite demi-heure, le temps de faire quelques tirages avec le photocopieur-scanneur. Et sinon je vais saisir dans le tableau Excel transmis par le décanat toutes les modifications de modalités de contrôle demandées par les collègues et responsables de matière.

En train d’écouter le premier album du quatuor Enez, déniché à la FNAC presque par hasard lundi dernier, en regardant les nouveautés. Il se trouve que ce quatuor très chantant, très mélodieux, très mélancolique aussi, est constitué autour du pianiste/compositeur Romain Noël, avec Florentin Hay à la batterie, Ivan Gélugne à la contrebasse et enfin Paul Cadier au sax ténor. Or, jeudi dernier, lors de la manifestation post-49.3, j’ai discuté un moment avec Paul, que je n’avais pas croisé depuis une éternité, qui fut le prof de saxo d’A*, et dont j’avais un peu perdu de vue la carrière. Il m’avait confirmé que les années Covid avaient été un creux assez terrible mais qu’un nouvel album du trio Steak (son premier projet) allait voir le jour bientôt, mais aussi qu’il s’était beaucoup investi dans un medium band afrobeat nommé Jumbo System. Je n’ai pas encore eu/pris le temps d’aller écouter ça (mais je note ici cet oubli, à réparer).

L’album Enez est très varié, en fait : malgré le caractère souvent mélancolique, certains morceaux sonnent presque comme du Steve Coleman ou comme le quartette de Coltrane à l’époque My Favorite Things, sauf que Paul est vraiment toujours davantage plus du côté de Rollins et Lovano, il me semble (ou Rob Brown, tiens, dont je crois n’avoir qu’un disque, avec William Parker – Petit Oiseau, 2008), avec une recherche sonore dans les échanges entre basse et piano qui évoque un peu de mes disques préférés du contrebassiste William Parker, avec Sophia Domancich (Washed Away, 2008).

08:54 Publié dans 2023, Jazeur méridional | Lien permanent | Commentaires (1)

vendredi, 03 mars 2023

03032023

Guère eu de temps, aujourd'hui, pour continuer des écoutes Shorter.

Ici maintenant même c'est cet unique CD, en duo avec Hancock bien sûr, et tout au sax soprano (qu'il aura (hélas ?) moins pratiqué le ténor), grandes émotions. "This is the evanescent made eternal." – dit le texte de pochette. Rhétorique ampoulée mais ici d'une totale et brûlante vérité. Et j'ai d'autres enregistrements avec Shorter (à commencer par le quintette de Miles), mais ce seul CD avec son nom et son visage sur la pochette. JU-JU, une de mes épiphanies de 97-98, je l'avais emprunté, figurez-vous, et ne l'ai plus.

Et donc ce seul CD, qui nous vient d'ailleurs du père de C*, qui m'a à peu près fait découvrir tous "mes fondamentaux" de jazz, Ayler, Lacy, Monk, Coleman, Kirk. Avait-il des vinyles de Shorter ? j'irai fouiner.

17:27 Publié dans 2023, Jazeur méridional | Lien permanent | Commentaires (0)

jeudi, 02 mars 2023

02032023

Wayne Shorter est mort.

Mon mur facebook s’est aussitôt couvert d’hommages, de photographies, de liens, sans doute car, lors de mes premières années sur le réseau social je m’étais abonné à un certain nombre de jazzmen, américains en particulier. Je me suis aperçu que je n’avais pas réécouté Ju-Ju depuis des lustres, vu que j’en avais un simple enregistrement sur cassette. Je me demande toutefois s’il ne se trouve pas dans la collection de vinyles héritée du père de C* ; j’irai vérifier.

23:23 Publié dans 2023, Jazeur méridional | Lien permanent | Commentaires (0)

dimanche, 10 janvier 2021

Séances lambrissées

Grande léthargie aujourd'hui. Et dire que je dors très bien ces dernières semaines. Tant mieux, d'ailleurs.

Pas corrigé la moindre copie ce week-end, la honte absolue.

Chaque matin depuis que mes parents m'ont apporté le vélo d'appartement, je fais une séance de 30-40 minutes, en écoutant à chaque fois un des vinyles de la collection installée dans la chambre d'amis. Ce matin, c'était une (longue) face d'un disque de Duke Ellington avec son quindectet (enregistrements de 1954, il faudrait citer tous les musiciens, pas seulement Johnny Hodges (et il faudrait surtout creuser toute l'histoire complexe des orchestres de Duke Ellington)), avec, pour lecture, un article de Paul Zumthor sur l'intertextualité dans les textes médiévaux (il y distingue notamment les modèles "verticaux" des variations "horizontales").

Hier matin, j'avais associé le troisième LP du coffret Eric Dolphy A The Five Spot avec plusieurs lettres de D.H. Lawrence : ce volume de lettres choisies de D.H. Lawrence entre 1923 et 1930, récupéré je ne sais où, traînait à la buanderie, et je m'étais mis à en lire une par ci une par là il y a quelques semaines, au gré des lessives. Lecture très étonnante, pour moi qui n'ai lu, je crois, aucun roman de D.H. Lawrence, seulement des poèmes et des nouvelles. Il y a vraiment des pépites, des réflexions qui en disent long sur la vie intellectuelle dans l'entre-deux-guerres. (J'aurais dû remonter le livre pour noter ici quelques-uns de ces passages.)

Vendredi, j'avais allié mon vieux disque Whomp That Sucker! de Sparks (avec lequel j'ai appris l'anglais (ce raccourci faux est délibéré)) à d'autres lettres de D.H. Lawrence (très congruent).

À la fin de l'automne, vu la météo, j'ai dû interrompre mes virées en vélo dehors, de sorte que le vélo d'appartement tombe bien. Aux beaux jours, il faudra reprendre les excursions, car ça n'a rien à voir, tout de même.

17:53 Publié dans 2021, Jazeur méridional, Lect(o)ures, Moments de Tours | Lien permanent | Commentaires (0)

vendredi, 08 janvier 2021

Polyphonies

Difficile de se tenir à l'écriture quand le reste du travail rend tout cela plus difficile encore. Au moins, j'ai le prétexte, parfois, que le travail m'a empêché d'écrire. Ces jours-ci, je suis accaparé par les signatures de programmes d'études des étudiant-es qui postulent pour un semestre ou une année dans les universités partenaires d'Asie et d'Australie. Est-ce l'effet de l'étouffement ressenti avec les confinements, il n'y a jamais eu autant de candidatures.

J'ai passé une partie d'après-midi à lire, au salon, dans un des deux cabriolets offerts par mes parents, le roman de la romancière tunisienne Hella Feki, Noces de jasmin, paru l'an dernier aux éditions Lattès. Sans l'admirable Ahmed Slama, je n'aurais pas eu vent de ce livre. La structure et le fonctionnement narratif (alternance de 5 narrateurs à la première personne, dont un non-humain (la cellule)) rappelle le roman de Véronique Tadjo autour de la pandémie d'Ebola, En compagnie des hommes.

Il va falloir remettre sur le métier les vidéos.

Il fait un froid mordant. Toute la journée, brume et brouillard.

Depuis hier, j'ai mis en route une séance quotidienne de vélo d'appartement, au sous-sol, dans la chambre d'amis reconvertie depuis août en salon musical, et donc aussi désormais en salle de sport. À chaque séance de vélo correspond l'écoute d'un vinyle, avec pause médiane pour retourner le disque. Ce matin, c'était Africa / Brass de Coltrane, et confirmation que c'est peut-être le seul disque de Coltrane que je trouve ennuyeux, pénible presque.

19:12 Publié dans 2021, Jazeur méridional, Lect(o)ures, WAW | Lien permanent | Commentaires (0)

dimanche, 29 mars 2020

Défi musical du dimanche

Je ne peux pas vraiment dire que je m'ennuie après une quinzaine de confinement, mais j'ai quand même envisagé un petit jeu.

En train d'écouter l'album Nancali (duo du pianiste Benoît Delbecq et du clarinettiste François Houle, Songlines 1997), j'ai "tiqué" en remarquant qu'un des cinq Rhizomes est dédié à Guillermo Gregorio. Ai donc exhumé de ma discothèque mon seul disque de Gregorio, Red Cube(d) avec le pianiste Pandelis Karayorgis et le violoniste Mat Maneri (HatHut 1999). Et je les écoute l'un après l'autre : la parenté est frappante, même si Gregorio joue aussi du sax ténor et en dépit de ce qu'apporte de très particulier le violon électrique de Maneri.

Voici donc le petit jeu : sortez, vous aussi, deux disques de votre discothèque, avec pour point commun qu'il y a, sur l'un des deux albums, un hommage au musicien principal de l'autre. Peu importe le genre, peu importe le lien.

10:53 Publié dans Jazeur méridional | Lien permanent | Commentaires (0)

samedi, 07 mars 2020

Ce qui m'advient encore

Aujourd'hui, chose rare, O*** avait une répétition au conservatoire en début d'après-midi. Je serai donc allé quatre fois cette semaine dans le quartier de la cathédrale. Aujourd'hui, nous avons déjeuné à la Grange des Celtes, puis, après un petit tour place François-Sicard (O*** ne se rappelait pas la statue de Michel Colombe), je suis allé – O*** déposé à sa répétition – acheter des disques à la FNAC, puis lire sans manteau, au soleil, sur un banc des jardins de l'archevêché.

Je me suis rappelé que cela fait cinq ans et demi qu'O*** a commencé à suivre les cours du conservatoire : actuellement, avec l'inscription en Hors Temps Scolaire, cela représente 2 heures de formation musicale (le mardi de 18 à 20), deux leçons individuelles de hautbois de 25 minutes chacune (le lundi à 17 h 20 et le mercredi à 18 h 15), une séance d'orchestre (le mercredi de 18 h 45 à 20 h).

Il ya cinq ans et demi, après les deux années d'initiation dans l'ancienne école désaffectée proche de l'avenue de l'Europe (je me suis rappelé hier que c'est le dernier endroit où j'ai vu les pains ovoïdes de savon senteur citron dont quelqu'un a publié sur Twitter une photographie à intention humoristique dans le contexte du Covid19), il y a cinq ans et demi, donc, j'avais commencé à publier dans la rubrique Ce qui m'advient les textes que j'écrivais le lundi soir de cinq à sept, pendant que j'attendais O***, lui alors à sa leçon de formation musicale + chant choral (si mes souvenirs sont bons).

L'objectif de cette rubrique était de travailler, chaque semaine, à partir d'un chronotope : le lundi de 5 à 7 + les lieux où l'on attend pendant qu'un enfant suit ses cours du conservatoire rue Jules-Simon. Les années suivantes le chronotope a bougé un peu, puis la rubrique elle-même, fatalement, s'est effilochée.

L'objectif de cette rubrique était de travailler, chaque semaine, à partir d'un chronotope : le lundi de 5 à 7 + les lieux où l'on attend pendant qu'un enfant suit ses cours du conservatoire rue Jules-Simon. Les années suivantes le chronotope a bougé un peu, puis la rubrique elle-même, fatalement, s'est effilochée.

Je me suis rendu compte, aussi, qu'A***, notre fils aîné, avait alors le même âge qu'O*** aujourd'hui.

Après la lecture dans le jardin du Musée des Beaux-Arts, j'ai un peu déambulé, trouvé non sans mal un café ouvert, continué ma lecture (Les Porteurs d'eau d'Atiq Rahimi) sur la grosse bûche entre le pavillon principal du site Jules-Simon et la salle du Pré.

______________________________

Soir : Angleterre/Galles. J'avais pronostiqué, quand O*** m'a questionné lors du déjeuner, 32-22 : au début des arrêts de jeu, le score était de 33-23. Un bel essai gallois de dernière minute a pulvérisé mon pronostic.

Outlander, deux épisodes. Ce con de Jamie a latté ce con de Robert en lui défonçant la gueule : la masculinité en prend pour son grade, en un sens, dans cette série.

Écouté les disques achetés : Suzane, le dernier Murat, le dernier Agnès Obel, le disque de Sophie Alour avec Mohamed Abozekry, un jeune oudiste fort talentueux. [Je ne comprends pas pourquoi S. Alour, après ou comme tant d'autres saxophonistes, s'évertue à jouer de la flûte traversière. Le spectre bifrons de Coltrane et Dolphy ?]

23:30 Publié dans *2020*, Autoportraiture, Autres gammes, Ce qui m'advient, Jazeur méridional, Moments de Tours, Zestes photographiques | Lien permanent | Commentaires (2)

samedi, 27 janvier 2018

66 secondes de lecture, 17 : “children opened the imagination”

Pour la dix-septième lecture à haute voix, un défi & un plaisir : en revenir (toujours) à ce chef-d'œuvre sublime, drôle, joyeux, beau, A Humument de Tom Phillips, l'œuvre d'une vie. J'en ai déjà parlé par le passé dans ce blog, et me contente aujourd'hui de renvoyer au site officiel de Tom Phillips.

Ici, j'ai donc ouvert au hasard la quatrième édition (je possède un exemplaire de la 2e et un de la 3e) et tenté de lire le texte formé par les phylactères non caviardés. Ça fait une sorte de poème, mais en improvisation ma lecture s'est faite trop solennelle, pas dans le ton de l'œuvre.

Peu importe.

C'est un livre auquel, forcément, je reviendrai.

(Autre innovation : en écho à cette première lecture d'un texte “illisible”, j'ai lu avec un fond sonore, en quelque sorte. En général, c'est une mauvaise idée ; la variation exige que cette série de lectures à voix haute soit, parfois, constituée de mauvaises idées. — Il y a aussi le fait, agaçant mais auquel je finis par me résigner, que le smartphone a tendance à flouter soudainement, et pendant plusieurs secondes, l'image : c'est gênant pour moi, qui lis en fait à l'écran (car l'écran souvent me cache la page), plus que pour l'éventuel vidéospectateur, qui, après tout, est censé m'écouter.)

10:01 Publié dans 66 SECONDES DE LECTURE, BoozArtz, Jazeur méridional | Lien permanent | Commentaires (0)

mercredi, 15 novembre 2017

Sunology

On ne parle pas assez de Pat Patrick, et encore moins d'Art Hoyle.

19:19 Publié dans Aphorismes (Ex-exabrupto), Chèvre, aucun risque, Jazeur méridional | Lien permanent | Commentaires (0)

mardi, 01 décembre 2015

Par les lettres, 3

La voix de Sidsel Endresen, grave et souple, presque trop belle.

“Here the Moon” —belle lurette que je n’avais pas écouté cet album, Exile.

Ce matin, on l’aura deviné, choix aléatoire arrêté à la lettre E, sur les étagères consacrées au jazz.

Je me rappelle en hypokhâgne, avoir lu ou parcouru – au C.D.I. où sévissait une cerbère – un article au sujet de Saint-John-Perse ; cet article s’intitulait ‘Trop de beauté ?’ ou quelque chose d’approchant. Il me semble que l’auteur en était un poète connu, quoique inconnue de moi alors : Jaccottet ? Steinmetz ? —— Cela m’a beaucoup marqué, m’a rendu sensible, non pas à une sorte de modération ou de tiédeur de principe, mais à la question de l’emphase poétique, de l’exagération formelle.

D’un trop-plein de beauté peut naître une forme de déséquilibre, d’inharmonie, qui rompt le lien entre le texte et son lecteur. Cette question se repose, comme parfois, avec cet album de Sidsel Endresen, que je connais très bien. (Parenthèse, encore : hier soir, écoutant fourbu au retour de l’université le tout premier album de Julien Jacob, mon fils cadet m’a demandé si c’était un nouveau disque. Il ne le connaît pas car, comme je le connais par cœur, je ne l’écoute presque plus jamais.) Il me semble, pour en revenir à Exile, que la voix de Sidsel Endresen ne m’a jamais vraiment ému, contrairement à sa presque jumelle (si différente pourtant) Susan Abbuehl. En revanche, les harmoniques de Django Bates (sur “Stages” par exemple) ou le violoncelle de David Darling (à la fin de “Quest”) sont très prenants, sans oublier la radiance irrésistible du trompettiste Nils Petter Molvær – cf le final de “Dust”, en dialogue avec l’orgue de Bugge Wesseltoft.

“Waiting Train”, plus électrique et déjanté, offrant un havre de (très relative) approximation, il en ressort que, comme l’auteur de l’article lu en 91 ou 92, je suis plus sensible à des œuvres majeures quand il y a des petits quelques choses qui dépassent.

Autre remarque, histoire de dire aussi que ce choix de la lettre E n’a peut-être pas été entièrement guidé par le hasard. Hier soir, devant l’émission préférée d’Alpha (…), Le Petit Journal, je faisais remarquer à mon épouse, tandis que vocalisait quelque pop singer danoise : tiens, tu devrais aimer, non, c’est un clone d’Agnes Obel… Boutade, évidemment, d’autant que j’aime plutôt l’univers musical soporifique fouillé d’Agnes Obel. Il n’en demeure pas moins qu’il existe une sorte, sinon d’école, du moins de forme particulière de modulation dans le chant en anglais des Scandinaves : Abbuehl, Endresen, Nina Persson (des Cardigans), Obel…

▓▒░│░▒▓

Pour faire suite (ou pièce) à Exile, j’ai choisi, le jouxtant, The Individualism of Gil Evans : absolument aucun rapport… et signe encore et toujours que sur les étagères de « jazz » se trouvent des essais si dissemblables que le jazz, comme le “roman” ou le “baroque” — à des degrés divers — sont des étiquettes dissimulant de bien incommodes baggy monsters.

Ici aussi, album que je n’avais pas écouté depuis des années.

“Time of the Barracudas” : arrangement très beau, solos et volutes hallucinées de Wayne Shorter avec répons de flûtes et clarinettes, tandis qu’à certains instants on finit par n’entendre que le toucher baraqué d’Elvin Jones sur cymbales. En revanche, aucun souvenir d’avoir prêté attention à Kenny Burrell sur ce morceau (on m’aurait demandé ce que je connaissais de Burrell, j’aurais cité les trois disques que j’ai d elui en leader ou co-leader, mais pas ceci).

“The Barbara Song” : aucun souvenir, là encore. Jamais dû écouter cet album attentivement ; or, il demande une attention soutenue. Atmosphère déliée, suffocante, endormante, tour à tour lascive et poivrée.

“Las Vegas Tango”. Ce titre me paraît familier. L'aurais-je entendu ailleurs, autrement ? Le solo de trombone est extraordinaire. Le saxophoniste soprano (sans doute Steve Lacy – il y a quatre “reeds & woodwinds” répertoriés, mais qui d'autre cela pourrait-il être ?) reprend le flambeau, et ça arrache (à l'intérieur). Comment travailler, sinon s'arrêter et rester saisi ?

“Flute Song / Hotel Me”. On nage en plein cinéma des années cinquante. Gangsters, séductrices über-gaulées dans leurs jupes droites. Le piano ironise, les flûtes tentent de roucouler, on s'amuse. Parade sauvage, non.

“Nothing Like You” : machin classique de big band, gaieté factice façon West Coast, générique d'émission de radio, à oublier.

“Concorde” : arrangement qui tourne entièrement autour du “violon ténor” (?) et des solos de tuba. Épatant, si je peux risquer un anachronisme lexical (mais l'album sonne tellement sixties, it's in keeping).

“Spoonful”. — Étonnant, ce que devient le blues beau et râpeux de Willie Dixon. Kenny Burrell, à la guitare, est, il me semble, à côté de la plaque : dilettante, détaché, doucement diurne. Vous m'offrez du brouet quand j'attendais des crèmes. [Ça marche dans les deux sens. D'ailleurs, dans Les Poulpes, les collages de citations sont déroutants : on n'est même pas sûr de reconnaître ce qui est citation, et ce qui est parole inventée rapportée de tel prisonnier.] Avec la trompette, on reprend un territoire plus crevassé, on se crame les pieds à fouler des arpents dangereux. Mais enfin, le salut ne passe pas par les lettres !

11:31 Publié dans Blême mêmoire, Jazeur méridional, Par les lettres | Lien permanent | Commentaires (0)

samedi, 28 novembre 2015

Par les lettres, 1

Il faisait froid, ce soir-là, sur le quai de la gare, à Dijon.

Était-ce en 2000 ? Avec le baladeur CD (oui, oui), j'écoutais Pression, le premier album de Kartet, acheté quasi par hasard un ou deux ans plus tôt, d'occasion, à Paris.

Que de découvertes capitales faites à l'époque des razzias chez Gibert, tiens c'est 30 francs, pourquoi ne pas tenter ? (Ainsi, tout de même, Julien Jacob, en 2000, justement.)

Ne nous éloignons pas du sujet.

Pression. Album fondamental, s'ouvrant et s'achevant sur deux versions différentes de “High Steak”. Guillaume Orti, l'ai-je déjà écrit, est un des saxophonistes les plus sous-estimés ou méconnus de sa génération. Les trois autres compères ont aussi suivi leur chemin.

Ligne interrompue.

Lignes coupées.

Décision d'écouter, dès que je le pourrai, certains de mes disques par genre et par lettre de l'alphabet, histoire de refaire le tour de mes étagères (question que l'on ne se pose pas, ou frustration que l'on n'a que plus temporairement pour les livres : est-ce l'effet des contraintes temporelles ? pourtant, il m'arrive de me dire que je relirais volontiers Les Géorgiques de Claude Simon, par exemple, ou Look Homeward, Angel — et je ne le fais jamais).

Tout proche de Pression, il y a la réédition de deux albums de Roland Kirk, Domino et Reeds and Deeds. Au moment où j'écris ce §, j'écoute la version de “Get Out of Town” (avec un phrasé déboulé étonnant de Wynton Kelly au piano). Kirk, bien sûr, on l'imagine toujours en train de siffler/parler tout en tenant en bouche quatre instruments différents, mais l'émotion ne passe pas par ces prouesses, mais par la teneur particulière du souffle. (Note to self : réécouter “A Stritch in Time”, composition symptomatique.)

Après cela...

Après que le soleil aura séché la minuscule flaque au centre de la table noire...

[Stéphane Kerecki Trio]

11:00 Publié dans Blême mêmoire, Jazeur méridional, Par les lettres, Questions, parenthèses, omissions | Lien permanent | Commentaires (0)

mardi, 10 novembre 2015

Une suite & 1 photo

Juneteenth est une suite pour piano seul de Stanley Cowell. Sur l'album que vient de publier le jazzman américain, les 15 mouvements de cette suite sont précédés d'un titre en forme de prologue, “We Shall 2”. L'album est publié sur le label français de “musique narrative”, Vision Fugitive. L'occasion en est le cent-cinquantenaire de l'abolition de l'esclavage, qui fut célébré le 19 juin dernier.

Je connais mal Cowell ; un rapide survol de mes étagères me rappelle qu'il joue sur certains albums plus ou moins fétiches de ma discothèque (le disque de standards de J.J. Johnson au Vanguard, un Stan Getz...) Se proclamant narrative, Juneteenth s'inscrit pleinement dans cette optique, puisqu'il s'agit d'une suite dédiée à la mémoire des esclaves afro-américains et inspirée par une série de photographies et de documents liés à l'histoire de l'esclavage et inclus dans le livret, sans autre explication. Les titres des mouvements marquent assez nettement le rapport avec le sujet annoncé, mais j'avoue avoir beaucoup de mal avec la musique narrative... en d'autres termes, ne rien y entendre, stricto sensu. Cela est vrai de certaines symphonies de Beethoven, qui me bouleversent mais où je suis infoutu d'entendre tel épisode ou tel phénomène naturel que l'orchestre, sur ces mesures, est censé mimer, mais aussi d'autres œuvres, comme cette suite.

Pour ce que j'y entends (guère, je l'ai déjà écrit maintes fois), le piano, très improvisé/maîtrisé, de Cowell penche plus du côté d'Erroll Garner (“Ask him”) et de Debussy (voire de Stockhausen (cf le “Finale”)) que du negro spiritual, même si un des plus beaux mouvements, “Commentary on Strange Fruit”, est une longue variation à partir du thème de When the Saints. Le huitième est un blues lumineux et mélancolique. Le long mouvement final, “Juneteenth Recollections” est le plus complexe, peut-être celui où Cowell se livre le plus à une forme d'introspection : cette suite est-elle l'aventure d'une mémoire individuelle aux prises avec la mémoire collective ?

Une des photographies du livret m'a, plus que d'autres, intrigué. Elle représente deux ou trois familles de Noirs, très jeunes pour l'ensemble, sept ou huit adultes, et trois très jeunes enfants, dont l'un dort, au premier plan, allongé sur une sorte d'édredon très blanc. Presque tous regardent vers la droite et se trouvent sur une langue de terre entre deux grandes étendues d'eau (on voit des peupliers inondés, au fond, à gauche). Le titre en est “Refugees on levee, April 17, 1897”, et elle se trouve dans le fonds photographique de la Librairie du Congrès. J'avoue que mon ignorance me fait m'interroger sur ces “réfugiés”, quarante-deux ans après l'abolition de l'esclavage : a-t-on continué de nommer réfugiés, comme naguère les esclaves fuyards, les Noirs fuyant la ségrégation des États du Sud ? ou le titre joue-t-il sur le sens de réfugiés, car cette douzaine de sujets bien vêtus ont-ils simplement trouvé refuge sur la digue (la levée, dit-on en Touraine) ? et où cette scène a-t-elle été saisie ? Heureusement, la notice détaillée de la photographie dans le catalogue de la Library of Congress offre toutes les réponses : cette photographie a bien été prise à Grenville, dans le Mississippi, et si tous les adultes regardent vers la droite, hors cadre, c'est qu'ils se sont effectivement laissés piéger sur cette langue de terre et qu'ils attendent le navire qui va venir les secourir.

14:17 Publié dans BoozArtz, Jazeur méridional, Pynchoniana | Lien permanent | Commentaires (0)

lundi, 23 février 2015

Déjanté

Après Les Déjantés de Gentet, aux six fois quatre cordes, enchaînement au grand soleil sur le chemin des poneys, avant que les nuages n'obscurcissent les prunus. Avant que fait de belles phrases.

10:10 Publié dans Chèvre, aucun risque, Jazeur méridional | Lien permanent | Commentaires (0)

mercredi, 19 novembre 2014

Steve Coleman & Five Elements à Tours, 18 novembre 2014

Hier soir, retour à onze heures du soir dans d'épaisses nappes de brouillard qui rendaient fantomatiques les moindres promeneurs égarés le long des 2x2 voies de ma grise banlieue.

À l'Olympia (qu'il ne faut plus, semble-t-il, nommer Nouvel Olympia), c'était la soirée du festival Émergences consacrée au quartette de Steve Coleman, lequel était accompagné de Jonathan Finlayson à la trompette, d'Anthony Tidd (époustouflant) à la basse électrique et de Sean Rickman à la batterie. Pour l'occasion, le Petit Faucheux avait donc cédé la place d'honneur à une grande salle, comble d'ailleurs (strapontins gavés).

Est-ce justement que j'ai pris l'habitude de voir et d'entendre les formations dans une configuration plus intimiste, plus proche du public ? toujours est-il que j'ai trouvé les musiciens très “entre eux”, avec — et cela n'est pas l'effet du seul cadre — trois des six compositions principales tout à fait monolithiques, inaccessibles, comme quoi le hard bop peut être tout à fait aussi rugueux, voire plus brutal que bien des expériences free.

Je possède plusieurs albums de Steve Coleman, principalement pour son projet à géométrie variable des Five Elements, et j'étais très curieux, à l'avance, car, si certains de ces disques me plaisent énormément, d'autres me tombent des oreilles, si j'ose dire. J'attendais donc le concert d'hier soir pour recevoir une réponse à peu près définitive à mes questions. J'en serai pour mes frais, car, si certains des morceaux joués, ainsi qu'écrit plus haut, m'ont paru préfigurés, sans dynamisme propre à faire entrer l'auditeur/spectateur dans la danse, d'autres, et notamment le troisième, longue suite avec variations et métamorphoses, valaient à eux seuls le déplacement.

Coleman est un excellent saxophoniste, cela ne fait aucun doute, et il maîtrise tous les registres de jeu, y compris les moments très émouvants où le souffle passe un peu à côté, de façon tout à fait délibérée. Il s'est entouré d'excellents musiciens, avec lesquels l'osmose est (trop?) parfaite. Pour ce qui est des compositions, son mysticisme a dû finir par déteindre, pour les raisons évoquées plus haut : univers hermétique, clos, aux rites d'écriture ou de production sans appel (sans appel vers l'auditeur).

Ce qui m'a étonné, c'est que ce sont les pièces qu'inaugure Coleman lui-même dans un solo parfois long et toujours très hésitant (dans sa structure — pour la maîtrise instrumentale, rien à dire) qui se développent ensuite dans une forme d'autisme compositionnel. Sans doute est-ce moi qui n'ai pas d'oreilles, ou de cerveau, car une frange importante de l'auditoire était emballée, à en croire les bravos qui fusaient automatiquement à chaque fin de morceau, et le tonnerre d'applaudissements avant les rappels, sans parler des smartphones et autres tablettes en fusion à force d'être sollicités pour des captations vidéo. Tant mieux si je me trompe, donc. Je continuerai de suivre le travail de Steve Coleman, en espérant à chaque fois tomber du côté vivant, parlant, évocateur, lyrique et sensationnel de son œuvre.

À deviner les figures de fantômes dans les nappes de brouillard.

08:30 Publié dans Jazeur méridional | Lien permanent | Commentaires (0)

samedi, 18 octobre 2014

The Bridge, Petit Faucheux, 13 octobre 2014.

Belle soirée au Petit Faucheux, autour du projet collectif “The Bridge”, qui rassemble des musiciens de Chicago et des jazzmen français autour de séances longues, et — selon la formule d'Alexandre Pierrepont — en se gardant de tout hommage, car la tendance à multiplier les hommages asphyxierait la créativité.

[Dans le hall du Petit Faucheux, avant le concert, voyant que je lisais le tome III du Pléiade de Breton, A.P. m'a abordé et conseillé l'achat d'une revue à laquelle il a collaboré, L'Or aux 13 îles. Comme je suis curieux de nature, j'ai feuilleté ce numéro 3, de 2014, et l'ai effectivement acheté. Des différents articles, je recommande les oiseaux imaginaires du jeune Alexandre Cattin, “Rimbaud modernité par contumace” de Mauro Placi et enfin la collection de bouteilles des époux Beynet, qui louche du côté de l'art brut et me remémore mon fouillis laissé en plan. Il y a aussi un CD de l'ensemble Bonadventure Pencroff, très cuivré, très bien à première écoute, avec Pierrepont en récitant.]

.

En première partie, le duo constitué par le saxophoniste Dave Rempis et le batteur Tim Daisy a joué un seul morceau, très free jazz, mais avec des passages très mélodiques, dans lesquels le batteur trouvait des modulations très séduisantes sur le métal. La fin était très chantante, moins stridente que l'ouverture.

En première partie, le duo constitué par le saxophoniste Dave Rempis et le batteur Tim Daisy a joué un seul morceau, très free jazz, mais avec des passages très mélodiques, dans lesquels le batteur trouvait des modulations très séduisantes sur le métal. La fin était très chantante, moins stridente que l'ouverture.

La deuxième partie est celle que j'ai préféré, de très loin. Il s'agissait d'un quatuor inédit, dans une formule inhabituelle, puisqu'il était composé de la pianiste Eve Risser, de la flûtiste Sylvaine Hélary, du violoncelliste Fred Lonberg-Holm, et enfin du batteur Mike Reed. À l'exception de certains moments où l'on avait l'impression que la flûtiste ne jouait pas (surtout avec la flûte basse — problème de sonorisation ?), l'ensemble était très beau, très prenant. La vraie découverte, pour moi, était le violoncelliste, dont l'instrument, en mode électrique, était relié à un système complexe de pédales qui lui permettaient d'en jouer soit comme d'une guitare électrique, soit d'en décupler les effets dissonants métalliques, le tout dans une recherche d'harmonie jamais gratuite, en écho aux autres instrumentistes.

09:17 Publié dans Jazeur méridional | Lien permanent | Commentaires (0)

dimanche, 30 mars 2014

Langues & lueurs (Petit Faucheux, 29 mars 2014)

Hier soir, donc, après le quintette belge, électronique et mélancolique, Lidlboj, le Petit Faucheux, laissant carte blanche à son artiste en résidence, le contrebassiste Sébastien Boisseau, avait invité Jean-Paul Delore, récitant, et le duo formé, pour l’occasion, par Boisseau et Louis Sclavis. En général, les manifestations, lectures, rencontres et concerts organisés à l’occasion du Printemps des poètes sont l’occasion de mettre en valeur les côtés les plus stéréotypés, mais aussi les plus kitsch, de la poésie. (Je m’en étais même fait l’écho, l’an dernier, dans un blog créé au printemps et où je m’étais promis d’écrire chaque jour, soit 91 poèmes en anglais, pari presque tenu.)

J’avais donc quelques craintes. Pourtant, rien de tel. Il s’agit du programme Langues et lueurs, qui a déjà été présenté à plusieurs reprises.

Jean-Paul Delore avait choisi de très beaux textes qu’il a dits et joués à la perfection, avec une énergie totalement respectueuse des rythmes et des beautés déjà à l’œuvre dans les poèmes. Tant par la palette des compositions, qui allaient du strident au lyrique, que par ses modes de jeu, Louis Sclavis — qui jouait des clarinettes mais aussi du piano à pouces et de l’harmonica — transforme, de toute manière, tout en or irradiant.

C’était donc tout à fait réussi, très émouvant. Les textes étaient de Henri Michaux, Sony Labou Tansi, Dieudonné Niangouna, mais aussi de mes très chers Dambudzo Marechera (dont les poèmes ont fini par être traduits à l’instigation de Xavier Garnier (j’avais traduit les Amelia Poems il y a une dizaine d’années, sans jamais trouver de revue ni d’éditeur)) et Mia Couto (“L’adieusiste”, qui se trouve dans le sublime recueil Le fil des missangas – Chandeigne, 2010).

Il y eut un bis, ‘Le Mort joyeux’, dont Jean-Paul Delore s’est senti obligé de préciser que c’était du Baudelaire, reconnaissable entre mille. (Mais il a raison, on n’est jamais trop prudent.)

Je donne, en clôture de ce billet, la première strophe du poème de Marechera dit hier en version française, “Characters from the Bergfrith” (in Cemetery of Mind, Baobab Books, 1992, pp. 17-9) :

The mind is a bell whose rope

Is tugged by the senses;

The clangorous din

Is the effort of the innermost in us.

10:25 Publié dans Affres extatiques, Jazeur méridional | Lien permanent | Commentaires (1)

samedi, 08 février 2014

Un son de sax alto

Ce matin, écoutant encore une fois le disque d’Issam Krimi, j’ai enfin trouvé ce que me rappelait le jeu du saxophoniste, Han Sen Limtung : le son d’un autre saxophoniste, Guillaume Orti, sur le CD Pression, de Kartet, cet album que j’écoutais en boucle autour de l’an 2000 – je me revois notamment, avec un baladeur (oui, oui), sur le quai de la gare de Dijon après une séance d’École Doctorale. Et, après cela, je me suis acheté, au fur et à mesure de leur parution, divers disques de Benoît Delbecq, mais jamais, il me semble, d’autre disque de (avec) Guillaume Orti.

10:48 Publié dans Jazeur méridional | Lien permanent | Commentaires (0)

vendredi, 12 avril 2013

Domino

On va passer sur toutes les raisons d'être maussade, de grognasser.

Les rayons de soleil percent (un peu). J'écris des mauvais poèmes.

Hier, j'ai acheté, dans une réédition de deux 33 tours (Domino et Deeds and Reeds) sur un seul CD. Ça fait belle lurette que je suis “fana” de la musique de Roland Kirk, mais je ne connaissais pas ces albums. En écrivant ces lignes, je me passe en boucle le morceau-titre, ‘Domino’, qui a tout pour me ravir, et surtout, par delà le son si profond du sax soprano dans la partie médiane, ce mélange de joie et de mélancolie qui confine, pour moi, à l'extase. Ce mélange de joie (d'allégresse, même) et de mélancolie vient de la mélodie de Planté et Ferrari, mais aussi de l'orchestration, des cadences, du passage poignant de la flûte au soprano, des vibratos, de la prise de son (un paradis perdu).

Vous trouverez ci-dessous la version live la plus connue — celle que j'écoute a été enregistrée en studio, et s'achève par quelques secondes vocales absolument époustouflantes. Vous n'avez qu'à acheter le CD.

14:31 Publié dans Jazeur méridional | Lien permanent | Commentaires (3)

jeudi, 11 avril 2013

De main de Maistre

(Ce qui conditionne ces nouvelles séries, qui n'ont pas suscité de nouvelles rubriques, ce sont, encore et toujours, des nombres. La photographie Casimir Maistre se trouve aujourd'hui à la page 545 de ma galerie Flickr, celle ci-dessus en page 454. Voilà tout. Parfois, on se complique la vie, et d'autres fois on laisse filer les traces du temps. Cette même féline se trouve à la minute où j'écris ces lignes sur un fauteuil d'enfant en osier recouvert d'une légère couverture en synthétique et à motif panthère, dort profondément malgré Houria et Palabre du quartette de Kerecki, Malaby en piste gauche, Donarier côté droit.) — On attend encore qu'un jazzman du nom de Casimir Maistre compose d'aussi enchanteresses mélodies ☼ ► ◄ ☼ (Toutefois, je saute enfin dans le vide, je me lance sans filet, étends le sens de la mirlitonnerie.)

11:25 Publié dans Jazeur méridional, Mirlitonneries métaphotographiques, Zestes photographiques | Lien permanent | Commentaires (0)

vendredi, 11 janvier 2013

Mademoiselle Confiture

(Pierre-Alain Goualch, 2004)

le temps qu'infuse le thé russe je ne pourrai jamais écrire aussi vite que ça que le piano pianote jamais aussi vite à peine 130 secondes pour écrire quoi d'ailleurs

ça ne s'emballe pas tout de suite

la toile de jute prend un peu le temps mais pas trop ça y est ça s'emballe

s'accrocher à quoi aux trous dans la toile

s'accrocher à ces mots dits par le sieur Dudot le ciel est amoureux amoureux de ses yeux

du plat de la main du bout des index des majeurs tapoter tandis que ça pianote gratte frotte et le balai passe repasse c'était plus facile plus posé de prendre le temps d'écrire ce tanka tout à l'heure

tant qu'à faire un peu de piano

tant qu'à s'accrocher

tant qu'à avoir mal au dos aux doigts ravauder quoi quel texte oui j'étais pris

surpris les doigts dans la confiture écrivais-je écrivis-je la main sous la ceinture

bientôt le terme sans doute fin de la joute le tournoi a noyé le chagrin la toile de jute on n'en viendra pas à bout

ça s'effondre à peine 130 secondes cette amante religieuse écrire quoi

10:22 Publié dans Ecrit(o)ures, Jazeur méridional | Lien permanent | Commentaires (0)

mardi, 04 décembre 2012

Catherine de Russie

Non, tout de même pas. Oui, quand même.

Oui, je voudrais quand même emporter avec moi cette valise brune et craquelée – à force de m'accompagner dans mes périples minables, elle est défoncée. Défoncée! Moi aussi, je saisis l'occasion de me montrer progressivement plus audacieux, moi aussi je suis défoncé. Cramé, et cramoisi. Je disais ça enfant, cramoisi. C'est, cramoisi, un mot qui plaît aux enfants. Vrai, vraiment ? Ne tarde pas à le savoir. Et ça claque, je suis dans l'allée avec mes camarades, on attend le début du cours de M. Dassé, on attend M. Dassé, c'est curieux hein, la mémoire. Je pense que c'était le lundi matin, je revois cette salle de classe, mais pas le jour ni le numéro de la classe, le bâtiment oui, je sais qu'il n'existe plus, souffle de trombone, souffle de démolition pourtant non, et c'est devant cette même porte qu'on a apporté Maurice deux ans plus tard, qu'on a offert à notre professeur de philo un mouton – broutard, peut-être ?

On avait baptisé le mouton Maurice à cause de Merleau-Ponty.

Oui, quand même.

J'embarque ma valise, je ne suis pas du genre à me laisser emmerder. J'emmerde tous ces pinailleurs, pas du genre à me laisser embringuer dans d'oiseux arguments, fumeuses arguties. Trace mon chemin. Un pas, c'est déjà toute la route.

Souffle, souffle.

Comment – comment – comment, dis-je, peut-on se prénommer Julien-Baptiste ?

Il fait une chaleur épouvantable, un cagnard du diable.

Avant le mouton, avant d'attendre M. Dassé dans l'allée, en seconde, avant tout ça, au collège donc, je suppose, j'avais voyagé – toujours la valise, mais encore très fraîche – en aéroplane blindé. Laissez-moi vous dire que, déjà, j'étais bien loin d'être pété de tunes. Châtain comme les blés, le charme agissant sur personne, regardant les autres s'éclater en scène, et moi en coulisse, à ne pas même ahaner.

Non, pas même. Oui, hein. D'ahan, souffler. Tirer.

Souffle, souffle, je me fous de ta valise, d'ailleurs je vais me plaindre au roi de Prusse, au bleu de Gex, et – volutes démentes, éclats de lampe-torche dans la valise, paupières trouées par la mémoire, envols de cagnards sauvages dans le ciel de toutes les canicules, il reste avec la valise à gravir les trente-neuf marches – à Catherine de Russie.

15:57 Publié dans Jazeur méridional, Résidence avec Laloux, Words Words Words | Lien permanent | Commentaires (3)

mardi, 13 novembre 2012

25 ans du Petit Faucheux, 10 novembre 2012 - Groove Catchers

J'ai bien et beaucoup dormi la nuit dernière, et me sens épuisé, n'arrive pas à m'y mettre. La nuit précédente avait été mauvaise, fragmentée, lundi a été lourd, crevé à toutes les coutures, donc je ne comprends pas. Comme je viens de dépanner, de deux clics, une collègue et amie, je peux même avoir l'illusion d'avoir commencé ma journée de travail. En écoutant le classique Free Jazz d'Ornette Coleman (cadeau d'anniversaire de ma mère - Freddie Hubbard figure aussi sur Maiden Voyage de Herbie Hancock), je décide de noter au moins quelques bribes sur le concert de samedi soir. Ce sont surtout des notes pour moi-même, mais si qui que ce soit, au Petit Faucheux, tombe sur ce billet : par pitié, arrêtez de mettre le son aussi fort ! c'est casse-pieds, ça bousille les oreilles, et ça ne met pas du tout la musique en valeur.

►◄►►◄►◄◄►

Commencé — comment c'est. Dès les premiers tchatchages, on a subodoré que Bernard Lubat serait, encore une fois, pénible, ce samedi soir au Petit Faucheux. Heureusement, ça n'a pas trop tchatché, finalement, mais ce qui était joué, très free et décomposé, n'était pas enthousiasmant. Sentiment que les musiciens ne se livraient pas, déroulaient leur petit truc, informe par définition et donc sans souci formel. L'échange avec le public, suite à l'intervention d'un voisin (il a lancé "en force" à la fin de la première longue improvisation, ce que Lubat a compris, à juste titre, comme une critique), a bien montré qu'il y avait une doxa de gauche, et rien n'est plus ennuyeux que la doxa de gauche, la doxa du pseudo-chaos. Comment se fait-il qu'une esthétique qui prône la forgerie, le mouvement perpétuel, n'ait que des admirateurs figés ?

Donc, j'étais venu pour les Groove Catchers, et c'est bien eux qu'il fallait venir entendre/écouter, d'autant plus qu'ils avaient invité, sur trois morceaux (dont un quelque peu théâtral), un terrible clarinettiste et beat-boxer, Julien Stella. Ils ont donné à entendre, tous les quatre ensemble, une version de Caravan absolument renversante, bouleversante. C'était une heure très belle, très prenante, et je ne saurais assez conseiller à tous mes (hypothétiques) lecteurs d'aller écouter les Groove Catchers s'ils passent près de chez eux — et aussi sur le profil MySpace du bassiste.

09:18 Publié dans Jazeur méridional, Questions, parenthèses, omissions | Lien permanent | Commentaires (1)

vendredi, 02 novembre 2012

Collectif Capsul au Petit Faucheux, vendredi 26 octobre.

Vendredi soir, on s'éclate.

Arrivés à l'avance (parfois, ça bouchonne pont Mirabeau, des fois non – la prévision est difficile), avec Alpha, on va boire un chocolat chaud – nettement moins bon que celui dont je fis la découverte, rue Bernard-Palissy, l'après-midi même, avec Chandani et Isabelle – place Gaston-Pailhou, puis s'engouffre parmi les rares fidèles venus pour la deuxième soirée du collectif Capsul.

1ère partie : Omar (sous la direction du sax ténor compositeur ). Très beau, des moments très forts (plus côté Archie Shepp, voire Braxton, que côté Ornette et Steve, dont pourtant le descriptif se réclame), avant malheureusement qu'Alpha ne souffre des oreilles : final trop appuyé côté sono, batterie très chouette mais violente – entr'acte dans la rue, douleurs, fatigue. Comme il était inquiet, on est même allés aux urgences le lendemain matin (d'où le poème en textos publié avant-hier).

On n'a pas entendu la 2ème partie, Vocuhila.

Mais on va suivre ce collectif... et ne plus aller au concert sans provision de bouchons d'oreilles.

vendredi, 26 octobre 2012

Petit Faucheux, 25 octobre 2012 : Air Brigitte (Capsul)

Hier soir, c’était donc, au Petit Faucheux, le lancement du collectif Capsul.

Etaient programmés un quartet qui a déjà tourné en Europe, Watsun, et un quintette plus local, apparemment, et qui se nomme – assez étrangement – Air Brigitte. La formation est dirigée par la claviériste (orgue Hammond et Moog, si je ne m’abuse) Emma Hocquellet, et, selon une orchestration tout aussi innovante que passionnante, du batteur Alexandre Berton, du bassiste Julien-Baptiste Rascagnères, du tromboniste Alexis Persigan et du flûtiste Thomas Quinart.

Première chose à souligner : les compositions d’Emma Hocquellet sont excellentes, à la fois complexes et dansantes. Deuxième point, non des moindres : les cinq jouent absolument ensemble, avec une jouissance communicative. Il s’agit là d’un répertoire que l’ensemble du groupe s’approprie et fait fructifier, dans des échanges qui alternent mélodismes, noisy pop, free jazz – avec, toutefois, un sens du swing rarement maintenu à ce niveau d’évidente beauté.

On l’aura compris, j’ai été totalement séduit par Air Brigitte ; je suis même prêt à ne pas trouver trop ridicule le nom, qui a, au moins, le mérite d’une certaine – quoique énigmatique – recherche. (Il suffit de donner quelques rapides coups de sonde dans les noms de groupes de jazz contemporain ou de rock pour se rendre compte que cela n’a rien d’évident.) Le tromboniste – on se souvient peut-être que l’os à coulisse est un de mes instruments fétiches – est remarquable, son camarade traversier se fait entendre sans avoir à se pousser du souffle, même face aux élucubrations, toujours riches, du bassiste. (C’est sans doute Julien-Baptiste Rascagnères qui est le plus évidemment noisy : usinage et butinage sont les mamelles de la basse électrique, quand elle est – comme ici – à son meilleur.)

Cerise sur le gâteau, j’avais achevé, à l’entracte, la lecture du dernier livre de Nathalie Quintane – Crâne chaud –, lequel est constitué, en grande partie, de conversations imaginaires avec Brigitte Lahaie. Aussi, avec mon crâne chauve, ma gorge catarrheuse, étais-je tout ouïe pour Air Brigitte.

▄–▄–▄–▄–▄–▄–▄

On s'offusquera peut-être de l'absence de tout commentaire sur Watsun. Qu'on ne se méprenne : j'ai bien aimé la première partie de soirée, notamment le saxophoniste, Romain Mercier (excellent), et la section rythmique. Mais la guitare électrique, instrument qui m'ennuie rapidement en jazz, penchait du côté non rythmique, chaloupé, et (pour tout dire) interminable.

Par ailleurs, note to self, je suis allé aussi au Petit Faucheux les deux derniers vendredis, et n'en ai (encore ?) rien écrit.

08:49 Publié dans Autres gammes, Jazeur méridional, Moments de Tours | Lien permanent | Commentaires (0)

mardi, 25 septembre 2012

Froissé défroissé

Etait-ce une si bonne idée, ce départ à l’aube ?

Dans les broussailles, on devine des détalements de sanglier, des piétinements, quelques grincements aussi. Bien campée dans l’azur, la lune n’a pas dit son dernier mot. D’autres souvenirs sont conviés à la barre, pour soupeser un passé qui n’a plus de sens depuis qu’on s’est perdu en route, depuis qu’on a cessé d’arborer de vieux t-shirts, qu’on s’est embourgeoisé, empesé, alourdi, surbaudruché finalement. Alors, quoi, fallait-il partir ? Tout abandonner, vraiment ?

L’habit ne fait pas l’histoire, ni l’hystérique. On clame en s’époumonant un itinéraire et un univers dont il ne faudrait pas se vanter, tant et si bien que, de pierre en pierre, de fougère en fougère, de gué en gué, et d’escalade en escalade, on a tout perdu, ce que l’on regrettait – et ce que l’on regrette.

Tout au plus pouvons-nous encore lever les yeux, regarder la lune, qui n’a jamais fui.

Quelle débâcle. Habits déchirés.

En attendant que la pluie dessille nos guenilles, encore une nuit blanche encore. Qui se débat.

15:39 Publié dans Jazeur méridional, Words Words Words | Lien permanent | Commentaires (0)

lundi, 10 septembre 2012

Asamine

Réveil très progressif, lames de courant.

Sommes-nous les seuls, cette nuit, à ne pas avoir entendu la tempête ? N’était-ce pas plutôt l’orage ? Autant de questions posées au prunier, qui ne répond.

Mouvement des étiquettes, d’un support à l’autre, et regards furtifs dans le rétroviseur intérieur. Rien ne contredira la beauté d’Asamine.

Gri-gris verts sous certains mots, rouges sous d’autres, et sans la force d’espérer on se contente de souffloter, harmonie du verre, absence de construction, alors vos brindilles sur pilotis ne tiendront pas, fétus vénérant Asamine.

294 années ont passé.

Elles germaient, ces peuplades…

294 années ont soufflé. Des vents de plus en plus violents. Posés là, les uns près des autres. La civilisation gotek (que l’on nomme aussi, ailleurs, goekt – ou même tokeg) n’a pas tenu, fétus de paille doux comme des cordes envolées, frissons dans la nuit. Jamais le prunier, même après mille leçons d’envolée lyrique, ne nous répondra.

Dis, était-ce un orage ou une tempête ?

Millénaire, noueux, patriarcal, le prunier s’était emmuré dans le silence.

Et nous ne vîmes jamais Asamine.

09:21 Publié dans Jazeur méridional, Le Livre des mines | Lien permanent | Commentaires (0)

mardi, 24 juillet 2012

alborea )( cinq-cordes

8 juillet

garcia à fons dès le lever

matinier matinalement

& yves torchinsky exquis

n'y a que mahieux qui m'aille

alborea boréale

alborea aube arborée

& cinq cordes contre le bois des doigts font des vagues

16:00 Publié dans Chèvre, aucun risque, Jazeur méridional | Lien permanent | Commentaires (0)

mardi, 19 juin 2012

Birth

Le linge étendu, encore risques de pluie.

Le doux Anthony et Max le méticuleux soufflaient battaient comme fous. C'était en 1978, semble-t-il, et pourtant c'est aujourd'hui. Le texte se trouve dans une de ces phases dont j'ai souvent déploré l'existence, celles où tout est trop facile. On n'a pas idée de ne pas avoir d'imprimante qui fonctionne correctement, ni chez soi ni dans son bureau (problème de toner).

Pépiements. Peut-être ai-je déjà noté combien, par ces journées humides, en juin, l'odeur des troënes est envoûtante. Je crois qu'il n'y a pas de tréma, mais un simple accent grave. Troène, troëne. Poëme, poème. Qu'importe. L'odeur, quand on longe une haie du quartier des sçavants (savants, savànts), est envoûtante, presque autant que celle du chèvrefeuille.

Soufflez, il en sortira toujours quelque chose. Pourra-t-on, avec troène et toner, relancer Entre Baule et Courbouzon ? Peu probable. Pépiements.

08:48 Publié dans Entre Baule et Courbouzon, Jazeur méridional | Lien permanent | Commentaires (0)

lundi, 07 mai 2012

Le Soleil. Notule pour fêter le retour au calme.

Il fait, de nouveau, beau et doux. En me rendant à pied dans le vieux Tours, j’ai entendu – sans parvenir, de prime abord, à discerner d’où venait exactement la musique – un saxophoniste qui s’exerçait à déchiffrer le début des Fables of Faubus – une des plus belles compositions du 20ème siècle, bar nearly none. Il s’est avéré que le son venait d’une fenêtre ouverte au-dessus du bistrot de la place des Joulins. Je suis resté vingt ou trente secondes peut-être, en-dessous de la dite fenêtre, à écouter. Subitement, le son s’est arrêté, et, à peine quelques instants plus tard, j’ai vu, de la porte située sur le côté du bâtiment, un jeune homme sortir dans la rue, et me suis autorisé à l’aborder :

— Pardonnez-moi, est-ce vous qui jouiez Fables of Faubus ?

— Oui.

— Ah, c’est un de mes morceaux préférés. C’était à l’alto ?

— Au soprano. Mais je joue plutôt de la clarinette.

— Bravo, vraiment, et bonne chance. C’est un morceau merveilleux.

J’ai repris mon chemin. Plus loin, j’ai vu que, sur la place Plumereau, avait ouvert un magasin La Cure gourmande. Depuis quand ? Mystère.

15:20 Publié dans Jazeur méridional, Moments de Tours | Lien permanent | Commentaires (2)

vendredi, 30 mars 2012

M.Y.C.Y.X.

Que veut dire ce mot, mycyx – ou plutôt : MYCYX –, signifiant formé par les 5 photographies de Mihael Milunovic constituant, pour la pochette de l’album du Bojan Z. Tetraband, Humus, les 5 rabats de verso ? Pourquoi ces textures, froides ou bitumineuses, sang-de-bœuf figé ou peinture semi-effacée sur gravier gris multicolore ?

Pourquoi les textures parlent-elles ? De quoi nous parlent-elles ? De l’informel soudain formé (cf Duns Scot) ? Ou des litanies de questions qui ne cesseront de s’enchaîner, comme autant de souffles de brise, ou d’éclats de verre ?

Le pianiste, plus que jamais, sonne colosse.

Le tromboniste, avec ou sans sourdine, travaille le son jusqu’à l’os.

La basse, avec Ruth Goller, est en ronde-bosse.

Et le batteur a (bonnes peaux) bon dos.

╩ Fuzzlija, Bojan Z., l’a aussi joué, depuis, avec son vieux complice Lourau. ═ Et qu’est devenu, texture sonore aussi archipel, The Joker ? Emporté par l’onde-monde. ╚ Texturologies. Texturologies encore. Pyrrhocores ou pas, graviers ou non – texturologies toujours. ╦

La chèvre chie sur ses petits. Ce n'est pas une allégorie.

La chèvre chie sur les chevreaux. C'est ce qu'on voit sur la photo.

15:22 Publié dans Jazeur méridional, Un fouillis de vieilles vieilleries | Lien permanent | Commentaires (0)

vendredi, 23 mars 2012

Le triangle du Douboto

Ouverture dans les fleurs. Un arrosage de pluie, une nuit, aura suffi. Les renoncules éclatent, après les jonquilles – et les primevères, éparses dans la petite butte herbeuse. Le soleil les berce, plus qu’il ne les blesse. On se sentirait de bucoliques pulsions, même si la verdure précaire a, depuis longtemps, perdu contre le bitume et le béton.

Des nuées. Le temps n’est plus à ouvrir. Un bourdon noir et jaune frappe à la vitre, signe indéniable de printemps. L’air a une teneur inimitable. Même les adjectifs se pressent, sans crainte de s’effaroucher, sans crainte de censure, dans l’atmosphère à la tiédeur retrouvée, parmi les sinuosités curieuses de la brise. Phrases à ramifications. Et soudains coups d’estocs. Estocades ? Pourquoi pas ? Ce soir, c’est un autre que nous irons entendre.

Au loin, derrière d’invisibles filets, la marche du temps prend d’autres allures, vénéneuses, avant que le printemps vraiment nous revienne.

(Alban Darche Trio+1, Yolk 2009, 10ème plage) - 4'54"

08:37 Publié dans Jazeur méridional | Lien permanent | Commentaires (0)

jeudi, 22 mars 2012

Mingus Minces

Charles Mingus resented being called Charlie. And didn't he just hate being called a giant ? Sure he did. Did hate that. Charles Mingus hated the word jazz. Now he did. Let it also be said that Charles Mingus resented people who could not hold their applause until the end of a song. Mingus hated the Beatles, Eric Dolphy said. Charles Mingus resented all nicknames derived from Charles, more particularly Charlie. And with all his love for skins and views, Charles Mingus hated his stay at Bellevue so much that he composed a tune punning on such hatred (Hellview of Bellevue). True, he did. Did Charles Mingus. And he resented the word jazz even more than he resented the world of jazz.

15:55 Publié dans Jazeur méridional, Le Livre des mines | Lien permanent | Commentaires (0)

jeudi, 23 février 2012

Can’t A Jazz & Simmons/Tusques (Petit Faucheux, 17 février 2012)

Vendredi dernier, au Petit Faucheux, c’était ticket double.

En 1ère partie, le septette Can’t A Jazz autour du guitariste Jean-Noël Galard : musique très appliquée, très écrite, offrant peu d’envolées mais quelques belles harmonies, de bons solos, bref… du jazz français se prêtant hélas à la tapinose. Entre autres menues faiblesses, pourquoi le leader, de toute évidence timide et peinant à parler en public, ne laisse-t-il pas un autre des musiciens annoncer les morceaux, dire ce qu’il y a (aurait) à dire ?

Après un entracte que je passai, exceptionnellement, vissé à mon siège car mon fils préférait rester dans la salle (ce qui nous a permis d’admirer le déménagement des instruments et instrumentistes), c’était le duo formé par deux septuagénaires de choc, que je ne connaissais que de nom mais qui m’ont accompagné depuis, au disque et via divers sites de streaming : le saxophoniste américain Sonny Simmons et le pianiste François Tusques (qui n’a d’entrée WP, et encore bien incomplète, qu’en allemand). Le programme était peu ou prou celui de leur album paru en 2011, Near the Oasis, et que je n’ai acheté qu’après, autant intrigué que subjugué. En effet, Sonny Simmons n’a pu achever le (bref) concert. Après un long duo piano / cor anglais, et plusieurs standards, le saxophoniste s’est excusé en nous disant qu’il devait aller se reposer et reviendrait après un solo du pianiste. François Tusques a enchaîné trois solos, dont un Night in Tunisia pour lequel il s’attendait à voir revenir son comparse, mais le saxophoniste n’est revenu qu’à la fin du troisième, lançant un petit chant puis saluant. De toute évidence, Sonny Simmons est de santé fragile et il fatiguait vite, mais chacune de ses improvisations valait, à elle seule, la totalité de ce qu’avait proposé Can’t A Jazz avant. Par-dessus le marché, François Tusques joue Monk totalement dans l’esprit de Monk, mais sans rien reproduire des modes de jeu ou choix d’improvisation de Monk ; cela aussi, c’était une sacrée découverte.

Bien sûr, l’album est beaucoup plus abouti, plus « parfait », plus rond, et donc plus satisfaisant, en un sens. Mais ce qui s’est joué là, ce vendredi, pendant une petite heure, au Petit Faucheux, c’est l’expérience réelle de la difficile beauté : un duo si magistral, si émouvant, ne s’écrit et ne s’impose qu’après des décennies d’une vie en musique. Et la beauté, même lorsqu’elle semble couler de source, n’est gagnée qu’en un combat sourd mais incessant contre la dureté, et la mort.

À écouter :

Simmons/Tusques. Near the Oasis (2011).

François Tusques Trio. Blues Suite (1998)

François Tusques. Octaèdre (2011).

11:04 Publié dans Jazeur méridional | Lien permanent | Commentaires (0)

vendredi, 17 février 2012

La fée talmudique se repose (5’35”)

Pas de perte de contrôle, ni de vitesse, si ce n’est le sombre éclat entre les touches. Tu tergiverses, mais non – jamais tu ne tergiverses, alors : on s’embringue, embardées, d’où d’autres embrassades, sans emberlificoter, tout se résout finalement en un brelan harmonieux. La flèche monte au ciel, c’est comme si le caméraman avait trouvé un truc pour l’y suspendre, l’y arrêter, faire en sorte qu’elle s’attache à rien, à l’air, à la chaleur d’un souffle, au butinement discret d’un insecte imperceptible. Pourtant, la caméra elle aussi fait des embardées, tout le monde s’extasie. Après une pause étonnante, on se croit en plein film d’espionnage, même pas parodique, comme si la sieste nous avait saisis, un assoupissement de fortune, ça tombait bien, on n’allait pas fort, tout d’un coup c’est tout comme si tout prenait le moelleux d’un tapis de mousse, mais tout s’étiole toujours, partout. Alors, après la pause étonnante dont l’on ne garde plus qu’un souvenir diffus, en différé on suit les embardées renouvelées d’une cacugne – pas du tout la Jaguar ou la Porsche des frimeurs, des flambeurs – au volant de laquelle s’exprime tout un imaginaire. Il a fallu que je reprenne, revienne, reprenne tel mot, telle virgule, ça n’allait pas, le lisse et le moelleux qui enflamment, dans les embardées, le souffle chaud, le lisse et le moelleux je n’ai pas su les capter dans mes phrases, quoique j’aie fini par sentir, doucement, l’accalmie, le repos, la sérénité encore – sur un lit de mousse en été, contre une cabane de planches sèches en hiver – s’enfouir dans mes phrases, s’y lover, s’y bercer, embardées encore, et embrassades, et tout un monde partout qui détoure les nuages, les angles vifs, à l’horizon, tout un monde, oui – et pas de perte de contrôle. Ni de vitesse. Effacement (moelleux).

Alban Darche 4tet. Brut ou demi-sec ? (Yolk, 2009)

09:21 Publié dans Ecrit(o)ures, Jazeur méridional | Lien permanent | Commentaires (0)

jeudi, 16 février 2012

Revirement

--- Sonnet inspiré * par l’album du trio Alban Darche

avec un quatuor à cordes hongrois.

Qu’on dise « En avant, marche ! »

Ou, plus subtilement,

Oyant un feulement,

On se calfeutre sous une arche

Afin, du laiton d’Alban Darche,

D’écouter moins paisiblement

Les effets dont l’esseulement

Déplaira à tout patriarche,

On s’emporte, une main se torde

À pincer sans férir la corde,

Au point de n’être pas un max

Désabusé, mais enthousiaste

De suivre les envols du sax

Métaphysique, inecclésiaste.

* Il est, entre autres traits pénibles caractéristiques, composé d’une seule phrase, la proposition principale tenant en deux mots trois syllabes.

11:25 Publié dans Flèche inversée vers les carnétoiles, Jazeur méridional, Sonnets de janvier et d'après | Lien permanent | Commentaires (0)

vendredi, 03 février 2012

À la vie à la mort (ARFI / Petit Faucheux)

Hier, pour la Chandeleur, par le jour le plus froid – pour l’instant ? – de l’hiver tourangeau, c’était, pour moi, la reprise de l’année au Petit Faucheux. Il s’agissait d’un spectacle déjà créé il y a deux ou trois ans en partenariat avec le Petit Faucheux, mais que je n’avais pas eu l’occasion de voir à l’époque : À la vie à la mort, par un quatuor composé de Jean Aussanaire (saxes), Jean Méreu (trompette), Laurence Bourdin (vielle à roue) et Bernard Santacruz (contrebasse), compositions sur le tableau de Bruegel l'Ancien, Le Triomphe de la mort, que j’ai pu (re)voir au Prado l’été dernier.

Hier, pour la Chandeleur, par le jour le plus froid – pour l’instant ? – de l’hiver tourangeau, c’était, pour moi, la reprise de l’année au Petit Faucheux. Il s’agissait d’un spectacle déjà créé il y a deux ou trois ans en partenariat avec le Petit Faucheux, mais que je n’avais pas eu l’occasion de voir à l’époque : À la vie à la mort, par un quatuor composé de Jean Aussanaire (saxes), Jean Méreu (trompette), Laurence Bourdin (vielle à roue) et Bernard Santacruz (contrebasse), compositions sur le tableau de Bruegel l'Ancien, Le Triomphe de la mort, que j’ai pu (re)voir au Prado l’été dernier.

Les compositions sont très belles, les musiciens à la fois très inventifs et très attentifs, mais je ne devais pas être très en forme (ou très in the mood), car j’ai trouvé toute la première demi-heure trop homogène, tirant toujours un peu du côté de la lamentation ou de la mélopée. Le dernier quart d’heure était, pour moi, ce qu’il y avait de plus fort, à partir d’un duo frotté très sourd entre la vielle et la contrebasse.

Après le concert, autour d’une Grim, mon collègue Eric R. et moi avons parlé, de manière assez prévisible (à ceci près que lui ne connaissait le musicien que depuis deux semaines, et moi depuis six mois !), de Valentin Clastrier, dont je ne retrouve pas, ce matin, dans mon fatras, l’album que j’avais acheté totalement par hasard l’été dernier en pays cathare (décidément, le concert d'hier dressait un pont entre l’hiver et le dernier été), mais aussi de Leonard Cohen et de musique baroque.

Après le concert, autour d’une Grim, mon collègue Eric R. et moi avons parlé, de manière assez prévisible (à ceci près que lui ne connaissait le musicien que depuis deux semaines, et moi depuis six mois !), de Valentin Clastrier, dont je ne retrouve pas, ce matin, dans mon fatras, l’album que j’avais acheté totalement par hasard l’été dernier en pays cathare (décidément, le concert d'hier dressait un pont entre l’hiver et le dernier été), mais aussi de Leonard Cohen et de musique baroque.

En bonus : lien vers la page consacrée au spectacle sur le site de l’ARFI, avec un extrait.

08:39 Publié dans BoozArtz, Jazeur méridional | Lien permanent | Commentaires (0)

lundi, 16 janvier 2012

Ajazza

On peut se passer de triple A, avec Willie Smith, pour Take the “A” Train, comme on peut s’en dispenser, avec Juan Tizol, pour “Caravan”. Nous avons abusé des absinthes, alors vers quel saint se tourner. Ecouter, regarder. Notre marasme n’a rien de commun avec celui des années 70. En ces années-là, on ne faisait pas face à la même dématérialisation de l’individu. Tout aujourd’hui est technique, donc objectivation matérielle. On peut, à bon droit, regretter les poussières désuètes du matérialisme dialectique. L’armoire était de chêne. Poursuis ta route.

09:20 Publié dans Jazeur méridional | Lien permanent | Commentaires (0)

jeudi, 05 janvier 2012

Louis Sclavis (Quintette) : L’imparfait des langues (ECM 2007)

Il n’est guère pertinent d’écrire une recension sur un album de Louis Sclavis, car le terrain est certainement bien, et mieux, défriché ailleurs. Toutefois, je me suis promis d’écrire ne serait-ce que quelques phrases sur les disques de jazz que j’ai reçus pour Noël, et commence donc par cet album de quintette qui date de 2007. Cela fait bientôt quinze ans que je connais le travail de Sclavis, tant dans des formations assez traditionnelles que pour des projets plus proches de la musique dite « contemporaine » (en fait, je l’ai d’abord connu par un album du Double Trio).